HK Book Fair | Bookshop | Publisher

歷史的覆轍:中俄革命比較 [图书] Goodreads

Stalin and Mao: A Comparison of the Russian and Chinese Revolutions

作者:

畢仰高 (Lucien Bianco)

香港中文大學出版社

2020

中國現在側身全球第二大經濟體,使中國革命顯得比俄國更成功。然而,中俄兩國革命多有相似之處。事實上,中國革命曾是俄國革命的翻版,直至毛澤東發覺俄國革命模式不適用於中國這樣一個人口眾多的第三世界國家。比起改變俄國革命模式,毛澤東決定在該模式的方向上走得更遠更快。和1929 年蘇聯的經濟政策大轉變相比,1958 年中國的「大躍進」破壞性強得多。「大躍進」有着理想主義的目標,但並未全盤考慮所有可能的後果。只有在毛澤東死後,中國才開始走上發展的道路─其實也有賴於毛澤東之死─即只有當中國背叛革命之時,才開始經濟發展。

畢仰高的原創比較研究強調了中俄兩國革命的相似之處:擁有無上權力的官僚體制、被過度剝削的農民(由此觸發了二十世紀兩次最嚴重的饑荒)、對作家和藝術家的控制、鎮壓與勞改營。本書的最後,作者在比較了斯大林與毛澤東之後,討論了他們和列寧、馬克思的關係。作者引用歷史學家黎澍的話:「革命這事,若有可能,頂好還是不革。」

畢仰高的原創比較研究強調了中俄兩國革命的相似之處:擁有無上權力的官僚體制、被過度剝削的農民(由此觸發了二十世紀兩次最嚴重的饑荒)、對作家和藝術家的控制、鎮壓與勞改營。本書的最後,作者在比較了斯大林與毛澤東之後,討論了他們和列寧、馬克思的關係。作者引用歷史學家黎澍的話:「革命這事,若有可能,頂好還是不革。」

政治的道德:從自由主義的觀點看(第三版) [图书] 博客來

作者:

周保松

香港中文大學

2020

- 11

權力的正當性,從何而來?

公民怎樣才算活得好,活得有尊嚴?

政治世界,真的有道德可言嗎?

「為了信念而活的人,深信只有在生命中活出這些信念,人格才算完整,社會才得正義。這是可實現的理想,只要我們願意為此努力。有信念,就有希望。我祈願這本書,可以陪伴香港人走下去。」

──周保松

一個重視個人自主的正義社會,應該為自由平等的公民提供公平的機會和條件,使得每個人能夠實現自主人生。這意味著國家不能任意對待公民,也不能視公民僅為工具,而必須尊重個體的基本權利。政治必須講道德,因為人具有尊嚴。這是政治道德的起點。

第三版新增内容:

- 作者增寫第三版序言

- 新增兩篇於附錄:〈論政治哲學〉/〈正義社會提綱〉

- 重新設計封面

得獎紀錄

本書初版及增訂版曾分別榮獲:

2015年第八屆香港書獎 及

2017年香港出版雙年獎(社會科學)

好評推薦

本書以慎密的邏輯、簡潔的語言有力地推翻了政治現實主義、犬儒主義和價值懷疑主義。作者書翰如流,狠批時弊,為捍衛眾生的基本道德權利樹立了行為典範。—關信基(香港中文大學政治與行政學系榮休講座教授)

作為公共領域中的思想者,周保松直面現實,但拒絕看透世情;他用追根究柢的詰問,表達對不同意見的尊重態度;對於美好人生,他則毫無赧顏地抱持著嚮往與信心。—錢永祥(台灣中央研究院兼任研究員、《思想》總編輯)

政治哲學是古老的學問,在當代哲學中亦為一門顯學,自由主義則是這顯學中的主流。此書既能為初學者帶來深切啟發,專家學者亦能從中裨益。—陳祖為(香港大學政治與公共行政學系教授)

唐詩的讀法 [图书] 谷歌图书

作者:

西川

The Chinese University Press

2018

- 11

一旦了解了一個時代詩人之間的較勁、矛盾、反目,這時代就不再是鐵板一塊,就活轉過來,我們也就得以進入古人的當代,與唐人感受世界,然後快樂和憂傷。 我們該用什麼樣的態度閱讀古文學?是把古人供起來讀,還是把自己當作古人的同代人來讀?這兩種態度會導致不同的閱讀方法,指向不同的發現。我們從當下出發,進入前人的生死場,就會發現古人並非高不可攀。他們的政治生活、道德麻煩、創造性等,與我們今天的情況其實差不了多少。 西川針對當代唐詩閱讀中存在的問題,向讀者提供另一種讀法,希望自古人處獲得創造的秘密。西川引領讀者回到唐代,置身於唐人的生活與寫作現場,回答了「唐人怎樣寫詩?」「他們怎麼一被貶官、一送別、一遊山玩水就要寫詩?」「為什?好詩人集中在唐代?」「非主流詩人的作品如何迷倒西方垮世代詩人?」「寫詩的技術性秘密是什麼?」等問題,展示了唐詩多元、迷人之處。 ~~~~~~~ 「近二十多年以來沒有讀過這?好的文章,這是心�婺隉A剛開始西川把文章發給我看的時候,我除了敬佩以外感到的是震動,我認為這篇文章是一個大突破。」 —李陀(文學評論家) 「民間經常說「招魂」,我覺得西川的讀法比「招魂」還厲害,他把很多古人復活了。把他們閱讀的上下文環境、他們和時代的關係,和其他典籍、其他詩作和語言的關係,包括和佛經翻譯的關係,和俚語等社會實景風景的關係都做了一個勾連。在這個過程中把這些人從我們認為已經塵埃落定的、冰鎮的狀態中讓他們復活。」 —歐陽江河(詩人) 「我覺得我們中華民族的文化,雖然是千年文化,實際上斷裂感非常強,某種意義上來說我們還是一個無根的年代。怎?樣打通古代和現代之間的話語,通過詩歌,特別是西川做出的努力非常好,一下就讓我們感覺到古代並沒有那?遙遠。」 —寧肯(作家)

健康不平等 [图书] 豆瓣 谷歌图书

作者:

Michael Marmot

译者:

洪慧芳

香港中文大學出版社

2021

- 6

其它标题:

致命的不平等:社會不公如何威脅我們的健康

健康不僅是蘋果與藥丸的事,更關乎身份和地位。 推動全球健康平權的代表人物馬穆爵士,以累積逾四十年的研究實證與案例,從個人、社會、國家至全球化層面,詳述社會不公平如何帶來健康不公平,以及問題的解方。 在西非獅子山共和國,每21名15歲的女性中,就有1名在生育年齡內因生育而致命。在意大利,這個數字是17,100分之1。在美國,即使醫療保健開支比世上任何國家還高,那個數字卻是遠高於意大利的1,800分之1,為什麼呢?僅是貧窮不必然會導致健康惡化,但不平等則會使人生病。每個國家的健康不平等問題和社會梯度密切相關—社會地位越低,健康越差。 創造賦權的社會與環境,是減少健康不平等,從而改善個人健康的關鍵。讓人們對自己的生活有自主性,有能力過自己珍視的生活,自由作出健康的選擇。馬穆以人的生命歷程為視角,提出六個領域作為地方和國家制訂改善政策的框架:兒童早期發展、教育與終身學習、就業和工作條件、健康生活的最低收入、營造健康與永續的社區,以及強化預防的角色與影響。馬穆強調,我們擁有工具與資源,可以顯著地改善世界各地的個人與社會的健康水準;如果可以改變卻不採取行動,就是一種不公的展現。 本書引用豐富的實例與統計作為證據,以顛覆我們對健康乃至於社會的看法,並激勵我們去解決社會上不利於健康平等的權力失衡、金錢失衡與資源失衡。 ----------------- 這部開創性的著作不但向讀者呈現全球各地健康不平等的實況,亦就社會上權力、金錢和資源分配不均的問題提出切實可行的解決方案。儘管普羅大眾對健康不平等的認知及態度跟40年前可能截然不同,但至今一直困擾著我們的難題依然存在:我們可以做什麼?這部著作是啟發大眾去思考如何解決健康不平等問題的不二之選。 ——段崇智教授,香港中文大學校長 均衡的飲食、充足的睡眠、沒有不良的嗜好以及適量的運動都可能是大眾常識的認知範圍之中影響健康重要的因素。然而,研究社會流行病學的科學家發現,有更多的宏觀社會因素影響著以上所提及的健康行為—換言之,人的健康行為不單單是個人的選擇,更加是社會政策、體制、文化、價值觀等上游環境因素所導致的。而正因為我們活在一個不公平的世界,不同背景人士之間的健康鴻溝便會應運而生。問題是,這個關涉社會多方面的根本問題能夠解決嗎? 在這著作中,當代從事這方面研究多年的靈魂人物馬穆爵士引用多國的例子,深入淺出地解釋健康不平等的因由、推論為何這問題必須要處理以及提出具體的解決方案。這是一本任何對公平理念有所追求的人,尤其是政策制定者,必讀的著作! ——鍾一諾博士,香港中文大學健康公平研究所副所長、香港中文大學生命倫理中心副總監 多年來,馬穆的研究得出一系列令人震驚的重大發現,多次登上報紙頭條。那些發現都收錄在本書中,產生了驚人的影響。一頁又一頁的文字不斷地灌輸我們這樣的資訊:一個人越窮困,壽命越短,越不健康,越有可能過得不快樂……本書以條理分明的明快方式,探討這個現象的箇中道理……但馬穆揭櫫這一切的目的,不是要告訴大家世界末日到了,他的目的正好相反……這是一本基調樂觀的好書。 ——英國《獨立報》(The Independent) 我們應該對健康改觀了。在這本新書中,倫敦大學學院的馬穆教授揭露,一般人如果享有跟富人一樣的機會,壽命可增加八年……我們不該再把健康視為一種生活方式的選擇,應該為了所有人著想,開始為正義奮戰。 ——英國《觀察家報》(The Observer)

最後的信仰── 新聞倫理十二講 [图书] Goodreads 豆瓣

作者:

區家麟

留下書舍

2024

- 7

其它标题:

最後的信仰 ── 新聞倫理十二講

新聞專業難以實踐的時分,為何還要談新聞倫理與守則?作者列出五個理由:

— 把新聞理想視作遺址作觀賞之用

— 理念未能踐行,也要好好記住

— 以古鑑今,明瞭理想與現實的差距

— 增進公民之傳媒素養,學懂欣賞暗夜星光

— 知恥近乎勇

區家麟繼《二十道陰影下的自由》後再度提筆,書寫艱難時代的新聞學。

新聞倫理(media ethics)不只記者要認識,一個重視新聞、資訊自由的社會,理應提倡每人都享有發布及接收訊息的自由,同時增進公民之傳媒素養,懂得鑑別何謂「專業」。面對權貴與弱勢時,記者為何會有不同取態;新聞從業員如何不受引誘威逼,獨立自主;以至如何在千鈞一髮之間,作出不傷害他人的抉擇?

「改變的,是今天的世態,難道我們要屈從,教大家放下理想、忍辱負重,把專業理念捨得面目模糊?」

— 把新聞理想視作遺址作觀賞之用

— 理念未能踐行,也要好好記住

— 以古鑑今,明瞭理想與現實的差距

— 增進公民之傳媒素養,學懂欣賞暗夜星光

— 知恥近乎勇

區家麟繼《二十道陰影下的自由》後再度提筆,書寫艱難時代的新聞學。

新聞倫理(media ethics)不只記者要認識,一個重視新聞、資訊自由的社會,理應提倡每人都享有發布及接收訊息的自由,同時增進公民之傳媒素養,懂得鑑別何謂「專業」。面對權貴與弱勢時,記者為何會有不同取態;新聞從業員如何不受引誘威逼,獨立自主;以至如何在千鈞一髮之間,作出不傷害他人的抉擇?

「改變的,是今天的世態,難道我們要屈從,教大家放下理想、忍辱負重,把專業理念捨得面目模糊?」

Spectator Guides Track & Field [图书] 谷歌图书

作者:

Emily Bone

Usborne Publishing Ltd

2016

- 08

An easy-to-follow, fact-packed guide to all the major athletics events, including track races, jumping and throwing field events, and the heptathlon and decathlon.

Never Get Bored Book [图书] 谷歌图书

作者:

James Maclaine

/

Sarah Hull

…

Usborne Publishing, Limited

2023

- 10

This treasure trove of boredom-busting ideas will keep children entertained for hours on end, whatever the weather. Stage a shadow puppet show, make musical instruments, fly a kite and lots more, then stimulate your brain with riddles, word games and memory puzzles. With specially selected links to websites with even more fun things to do.

Never Get Bored Outdoors [图书] 谷歌图书

作者:

James Maclaine

/

Sarah Hull

…

Usborne Publishing, Limited

2023

- 11

Step outdoors with this book and wave goodbye to boredom! Open a bug hotel, read the night sky and go bird spotting, then learn to draw animals, write a nature poem, and do an outdoor quiz. With specially selected links to websites for even more fun outdoor activities. Wherever you are, wherever you go, there'll never be a dull moment again!

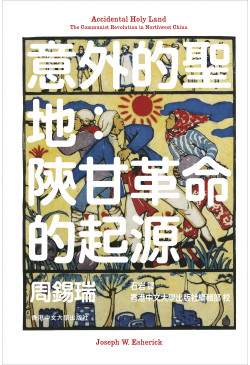

意外的圣地:陝甘革命的起源 [图书] Goodreads 谷歌图书

作者:

周錫瑞 (Joseph W. Esherick)

译者:

石岩

香港中文大學出版社

2021

- 07

延安是中國的「革命聖地」,也是曾經的中共陝甘寧邊區首府所在地。1935年至1947年,中共中央在這裏推行的一系列政策和實踐確立了整個毛澤東時代的坐標系,令陝北成為中國革命的「搖籃」。陝甘革命聖地的建立,是一個漫長而複雜的過程。美國著名史家周錫瑞以三十餘年心血傾力研究,對其間歷史的必然走向與時勢轉換的偶然因緣提出深刻的洞察。他廣泛搜集同時代的文獻、親歷者的回憶錄和口述訪談等資料,並多次前往歷史現場實地考察,從不同角度觀察清代以來這一地區社會、政治、經濟、軍事力量的此消彼長;對關鍵人物在歷史關口的大小抉擇給予客觀之認識與同情之理解;並「以扎實的研究和強有力的敘事」,解析革命聖地之所以能夠出現的種種機緣、意外與偶然,和共產革命如何在「一系列因緣際會的長期過程」中生長起來。

少女之愛 [图书] 豆瓣

作者:

楊若暉

獨立作家

2015

- 2

1.這是一本獻給ACG次文化領域所有迷群的百合研究專書,為台灣社會次文化研究立下一個里程碑

2.百合界達人同步推薦:廢死Faith(華文百合同人界知名作家)、董芃妤Paris Tung(《瑪莉亞的凝望》翻譯,網路暱稱「巴黎街頭藝人」)、淺色貓(ACG次文化研究者、華文百合同人界作家)

3.學術界教授也推薦:李衣雲(同人女、國立政治大學臺灣史研究所副教授)、洪凌(科幻小說作家、文化評論人、世新大學性別研究所助理教授)、陳國偉(國立中興大學台灣文學與跨國文化研究所副教授)

動畫、漫畫、遊戲簡稱ACG的次文化領域,描繪少女與少女之愛的百合文化異軍突起,自原生地日本席捲至華文世界。

這是一本獻給ACG次文化領域所有迷群的百合研究專書。

2.百合界達人同步推薦:廢死Faith(華文百合同人界知名作家)、董芃妤Paris Tung(《瑪莉亞的凝望》翻譯,網路暱稱「巴黎街頭藝人」)、淺色貓(ACG次文化研究者、華文百合同人界作家)

3.學術界教授也推薦:李衣雲(同人女、國立政治大學臺灣史研究所副教授)、洪凌(科幻小說作家、文化評論人、世新大學性別研究所助理教授)、陳國偉(國立中興大學台灣文學與跨國文化研究所副教授)

動畫、漫畫、遊戲簡稱ACG的次文化領域,描繪少女與少女之愛的百合文化異軍突起,自原生地日本席捲至華文世界。

這是一本獻給ACG次文化領域所有迷群的百合研究專書。

給下一輪廣東歌盛世備忘錄 [图书] 豆瓣 博客來

作者:

陳嘉銘

/

吳子瑜

…

突破出版社

2022

- 6

其它标题:

給下一輪廣東歌盛世備忘錄──香港樂壇變奏 (電子書)

2010年,叱咤樂壇至尊歌曲大獎是RubberBand的《Simple Love Song》,唱着「繁複的戀愛」,卻期待「愛是簡單的道理」;2021年,經過了十一年後,至尊歌曲大獎又再交在RubberBand的手上,一首《Ciao》唱盡面對時代的集體情緒,只能「好好掛牽」,「約守再見」。

戴上耳機,聽着流行曲,走進了一個被共鳴的空間,抒發着無法言明的情緒。在成長中,有人「學會不要離群」,也有人發現一個人也可以盡興。面對困難時,有人坦白自己「不是大無畏」,也有人無助地問其他人「真的會了解我」?在離別成為話題時,有人選擇「痛着來話別」,有人第一句就說「離不開」。

這十幾年間,社會經歷了種種的變遷,香港的流行樂壇經歷過低迷後,卻迎來了另一個新的世紀── 我們會聽廣東歌,支持香港歌手,買唱片睇演唱會,肉緊頒獎典禮的賽果。這些在幾年以前只是樂迷的狂想,現在成了很多人的日常實踐。

期望在下一個廣東歌盛世之前,記下了2010年後的香港樂壇,經歷過怎樣的日子,才回到很多人再次擁抱廣東歌與香港歌手的時刻 ──從社會背景開始,由大娛樂家至小眾歌手,由創作人至唱作人,由抗疫談到追星,以此作為備忘。

戴上耳機,聽着流行曲,走進了一個被共鳴的空間,抒發着無法言明的情緒。在成長中,有人「學會不要離群」,也有人發現一個人也可以盡興。面對困難時,有人坦白自己「不是大無畏」,也有人無助地問其他人「真的會了解我」?在離別成為話題時,有人選擇「痛着來話別」,有人第一句就說「離不開」。

這十幾年間,社會經歷了種種的變遷,香港的流行樂壇經歷過低迷後,卻迎來了另一個新的世紀── 我們會聽廣東歌,支持香港歌手,買唱片睇演唱會,肉緊頒獎典禮的賽果。這些在幾年以前只是樂迷的狂想,現在成了很多人的日常實踐。

期望在下一個廣東歌盛世之前,記下了2010年後的香港樂壇,經歷過怎樣的日子,才回到很多人再次擁抱廣東歌與香港歌手的時刻 ──從社會背景開始,由大娛樂家至小眾歌手,由創作人至唱作人,由抗疫談到追星,以此作為備忘。

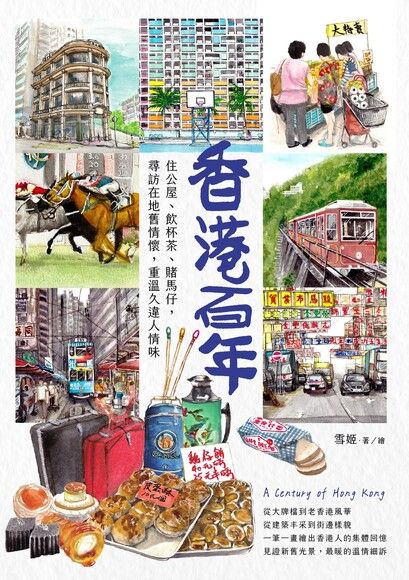

香港百年 [图书] Goodreads 豆瓣

作者:

雪姬

/

Suki Yeung

PCuSER電腦人文化

2021

- 6

其它标题:

香港百年:住公屋、飲杯茶、賭馬仔,尋訪在地舊情懷,重溫久違人情味

從大牌檔到老香港風華,從建築丰采到街邊樣貌

收錄超過百幅手繪插畫,貼近香港人心聲的傾吐

一筆一畫繪出香港人的集體回憶 💗

見證新舊光景,最暖的溫情細訴 ~

「蛇竇」是什麼?「蛇王」又在哪出沒?人情味大牌檔在哪?

在香港「搭枱文化」很常見,那「藤條炆豬肉」滋味又如何?

茶餐廳、路邊攤檔,港劇和電影裡公屋「師奶」的真實生活是……

原來,賽馬在早期是只有洋人才能參與的活動,華人不能玩!

過去英女王、菲立普親王曾經造訪過的地方有哪些?你知道嗎?

或許,世人已來不及參與香港的那段閃耀,但仍可透過文化和古蹟,去認識與了解她。

沒有過去的建設和付出,何來今天的進步繁榮!

很現實的,正因為社會動盪才使人們開始關注過去,

並重新審視所有歷史,讓人們肯定香港百年的存在。

過去── 那些充滿香港集體印象的百年印記,因時代而逐漸淡忘。

現在── 透過手繪記錄,本書帶你回味經典時刻,重拾久違風範。

【內容簡介】

本書講述自19世紀開埠以來,香港從漁港到國際金融中心,

歷經百年,這段 made in HK 驚豔、璀璨且迷人的發展史。

從香港人的日常飲食文化、街邊建築風格等人文、生活角度,

看前人們如何辛勤開拓,成就了小島東方之珠的繁盛奇蹟,

與後人協力傳承、守護,那將面臨波瀾風霜的美好老味道。

一個香港人的真情細訴 ❤ 一份難以割捨的舊情懷

西元1841年1月26日,是「香港」開埠的日子。

直到180年後的今天,這才發現,原來香港人已默默地關注起自身的歷史了。

某天,百年古蹟因一場清拆工程而被意外發掘並破壞,普通的香港小市民為了保護古蹟,

竟奮不顧身的擋在推土機前,不理會推土機正在運作的危險,也堅持爬上控制台強行阻止。

這為的是什麼?正是用盡自己的方法,

保護香港人所重視的百年歷史,並喚醒人們要積極保育具歷史價值的人事物。

從英國殖民歷史到回歸中國,香港的建築、生活甚至是文化,都值得世人認識和記憶。

★ 承傳歷代的「獅子山精神」,讓香港人的故事永遠流傳 ★

收錄超過百幅手繪插畫,貼近香港人心聲的傾吐

一筆一畫繪出香港人的集體回憶 💗

見證新舊光景,最暖的溫情細訴 ~

「蛇竇」是什麼?「蛇王」又在哪出沒?人情味大牌檔在哪?

在香港「搭枱文化」很常見,那「藤條炆豬肉」滋味又如何?

茶餐廳、路邊攤檔,港劇和電影裡公屋「師奶」的真實生活是……

原來,賽馬在早期是只有洋人才能參與的活動,華人不能玩!

過去英女王、菲立普親王曾經造訪過的地方有哪些?你知道嗎?

或許,世人已來不及參與香港的那段閃耀,但仍可透過文化和古蹟,去認識與了解她。

沒有過去的建設和付出,何來今天的進步繁榮!

很現實的,正因為社會動盪才使人們開始關注過去,

並重新審視所有歷史,讓人們肯定香港百年的存在。

過去── 那些充滿香港集體印象的百年印記,因時代而逐漸淡忘。

現在── 透過手繪記錄,本書帶你回味經典時刻,重拾久違風範。

【內容簡介】

本書講述自19世紀開埠以來,香港從漁港到國際金融中心,

歷經百年,這段 made in HK 驚豔、璀璨且迷人的發展史。

從香港人的日常飲食文化、街邊建築風格等人文、生活角度,

看前人們如何辛勤開拓,成就了小島東方之珠的繁盛奇蹟,

與後人協力傳承、守護,那將面臨波瀾風霜的美好老味道。

一個香港人的真情細訴 ❤ 一份難以割捨的舊情懷

西元1841年1月26日,是「香港」開埠的日子。

直到180年後的今天,這才發現,原來香港人已默默地關注起自身的歷史了。

某天,百年古蹟因一場清拆工程而被意外發掘並破壞,普通的香港小市民為了保護古蹟,

竟奮不顧身的擋在推土機前,不理會推土機正在運作的危險,也堅持爬上控制台強行阻止。

這為的是什麼?正是用盡自己的方法,

保護香港人所重視的百年歷史,並喚醒人們要積極保育具歷史價值的人事物。

從英國殖民歷史到回歸中國,香港的建築、生活甚至是文化,都值得世人認識和記憶。

★ 承傳歷代的「獅子山精神」,讓香港人的故事永遠流傳 ★

香港史100件大事 [图书] Goodreads 谷歌图书

作者:

蔡思行

中華書局

2012

- 1

Ben shu jing xuan le 100 jian dui xiang gang li shi fa zhan you zhe zhong yao ying xiang de shi jian, Fan ying le xiang gang ru he zai jin dai zhong guo li shi ban yan zhong yao de jiao se, Ru he zai bu tong fang mian dui jin dai zhong guo de fa zhan zuo chu gong xian.

戰爭沒有女人的臉 [图书] 豆瓣 谷歌图书 谷歌图书

У войны не женское лицо

作者:

斯維拉娜.亞歷塞維奇

译者:

呂寧思

貓頭鷹

2016

- 10

戰爭有兩種聲音,一種是充滿時代精神,散發報紙氣味的官方語言,

一種是被強行掩蓋的個人真實,像是女人的聲音,一如戰爭中不該有女人的臉......

2015諾貝爾文學獎系列作

百年第一人╳記者╳文獻文學獲獎

作品授權52個國家,翻譯成47種語言

俄文直譯繁中版2016年首度上市,由吳佳靜老師(政大斯拉夫語系)審訂

台灣版限量作者燙金簽名

因為她們是女人,不會是英雄,她們的聲音也不會被聽見

2015年諾貝爾文學獎得主系列作,為時代的苦難與勇氣發聲

2015是二戰終戰70周年,2015年ISIS持續恐攻,2015年難民潮中海灘的小男孩引起全球關注,2014年俄羅斯與烏克蘭爆發危機,普丁的強人政治再次受到注目。這年諾貝爾文學獎頒給亞歷塞維奇別具意義。她的文字說出了時代真相,記錄了人民的苦難與勇氣。本書於1985年出版,但2002年才改寫完成,那些遭受譴責的片段終於得以完整呈現,說出時代的真相。

我們是女兵,也是女人

二戰期間,蘇聯發動一百萬女性上戰場,過去所有絕對男性的崗位上全都有女人的身影,她們是狙擊手、砲兵、坦克兵、通信兵、機槍兵、游擊隊員、司機、空軍飛行員、傘兵、醫生、護士、戰地記者。

談到戰爭,過去無數作品中充斥的是男性的聲音。但在這裡,不再有英雄,不再有令人難以置信的壯舉、琳瑯滿目的勳章,或光榮與勝利,那些曾與男性並肩作戰卻緘默不語的女性,如今,透過她們的眼睛,戰爭有了不一樣的面孔。戰爭裡充滿的是髒污、跳蚤和流不完的血,但戰爭也是她們的青春、生活,甚至是初戀。

戰爭中沒有女人的臉,戰爭後沒有女人的聲音

雖然偶爾她們也想念長髮,想念裙子,甚至是一只耳環,但這統統不允許,在戰場上她們被抹去了女性的臉孔。像男人一樣與敵人廝殺。但戰爭後,她們卻被要求閉口不談戰場上的真相。

當戰爭結束後,她們試圖返回一般生活,卻發現被人以奇特眼光注目,因為她們是女人,不會是英雄,甚至可能是蕩婦。她們口中傳述的戰爭不被認可,她們被教導只能說出男性視角的戰爭面貌。在作者訪談過程中,曾有為女性透露前一晚她的丈夫還在「教導」她如何講述戰場上的故事。這本書的出現,她們的聲音終於可以揭開被遺忘的過去,那些黑暗面重創了蘇聯人的心靈,他們從小熟悉的「我們是勝利者」的定論,在這些殘酷真相面前無立錐之地。

透過戰爭我們看見人性

書寫的內容跨越1917年到今日,如同啟示錄般的文學,用多種聲音篇貼出時代全景,精確描寫人性與社會。不只是記錄事件和事實,也是記錄人類情感的歷史。我們因此了解在事件中,人們如何思考、理解、記憶,他們相信與否,他們面對哪些希望與恐懼。亞歷塞維奇說:假如我們不去記錄,在數十年後我們會很快地忘卻,或是拒絕面對。或許我們從來不明白何謂戰爭的真實,那不是英雄主義、家國光榮,或用戰爭換取和平所能掩蓋的,唯有透過如此貼近真實的文字,才能讓我們體悟戰爭的殘酷。今日在世界各地仍舊不時發生戰爭與恐攻,處於和平地帶的我們,唯有直視這些苦難,才能面對與理解,或許才能再次喚醒人性的良知,與了解生處和平地區的我們何等幸運。

◎政大斯拉夫語系劉心華教授總導讀

◎台大外文系退休教授歐茵西專文導讀

感動推薦(依姓氏筆畫排序)

王文靜/商周集團執行長

王聰威/小說家

王薇君/中華民國兒童權益促進協會理事長

冬陽/小說書評人

吳玉山/中研院院士、中研院政治所特聘研究員

吳維寧/以色列自由作家

何飛鵬/城邦出版集團 首席執行長

李彥龍/中山女高歷史教師

東年/小說家

南方朔/文化評論人

郝譽翔/台北教育大學語創系教授、作家

陳仁姮/俄羅斯聖彼得堡大學歷史學博士、交通大學通識中心副教授

陳文茜/文茜的世界周報主持人

陳宜倩/世新大學性別研究所教授、婦女新知基金會監事

陳明莉/世新大學性別研究所副教授

陳昭珍/台灣師範大學圖書資訊學研究所教授兼教務長

陳祺勳/個人意見部落格格主

陳樂融/作家、主持人

陳穎青/資深出版人

郭強生/作家、教授

張正/燦爛時光東南亞主題書店負責人

張翠容/香港新聞工作者

張鐵志/文化與政治評論作家

莊德仁/台灣師範大學歷史博士,建國中學歷史教師

馮喬蘭/人本教育基金會執行長

游美惠/高雄師範大學性別教育研究所教授兼所長

黃益中/熱血公民教師、《思辨》作者

葉大華/台灣少年權益與福利促進聯盟秘書長

詹宏志/作家、網路家庭董事長

蔡詩萍/台北之音台長、POP Radio節目主持人

蔡英文/中研院研究員

蔡康永/主持人、作家

歐茵西/台灣大學外文系退休教授、政治大學斯拉夫語文系兼任教授

劉心華/政治大學斯拉夫語文系教授

蕭道中/輔仁大學歷史系助理教授

賴盈銓/政治大學斯拉夫語文系教授兼系主任

薛化元/政治大學台史所教授

蘇淑燕/淡江大學俄文系系主任

好評再三

我第一次知道白俄羅斯記者作家亞歷塞維奇,乃因她得了二○一五年諾貝爾文學獎。那年,我很快找到她唯一的在台中譯本著作《車諾比的悲鳴》,訪談文字,鏤刻了車諾比核災此恨綿綿的後遺症。我被感動了,記者可以做的事,真的很多。

終於她的四本記者眼光下的「文獻文學」作品,可以一次呈現於台灣讀者的面前了,我對台灣出版界的誠意,尤其感謝。

所有的文字敘述,都有「經驗層次」與「剪裁選擇」的交錯,既是紀實也是創作。亞歷塞維奇讓世人看到了記者的良心,看到了寫作的能量,她在媒體日漸商業化、庸俗化的年代,點起一盞溫暖的燈!──蔡詩萍/台北之音台長、POP Radio節目主持人

她的書具有危險的力量,記錄著二十世紀的暴力、愚蠢與殘酷,毫無冷場。──德國國家廣播電台

亞歷塞維奇為歷史中的灰色地帶舉起一盞明燈。──瑞典赫爾辛伯格日報

那有如複調音樂般的作品,為當代世人的苦難與勇氣樹立了一座紀念碑。──二〇一五諾貝爾文學獎

一種是被強行掩蓋的個人真實,像是女人的聲音,一如戰爭中不該有女人的臉......

2015諾貝爾文學獎系列作

百年第一人╳記者╳文獻文學獲獎

作品授權52個國家,翻譯成47種語言

俄文直譯繁中版2016年首度上市,由吳佳靜老師(政大斯拉夫語系)審訂

台灣版限量作者燙金簽名

因為她們是女人,不會是英雄,她們的聲音也不會被聽見

2015年諾貝爾文學獎得主系列作,為時代的苦難與勇氣發聲

2015是二戰終戰70周年,2015年ISIS持續恐攻,2015年難民潮中海灘的小男孩引起全球關注,2014年俄羅斯與烏克蘭爆發危機,普丁的強人政治再次受到注目。這年諾貝爾文學獎頒給亞歷塞維奇別具意義。她的文字說出了時代真相,記錄了人民的苦難與勇氣。本書於1985年出版,但2002年才改寫完成,那些遭受譴責的片段終於得以完整呈現,說出時代的真相。

我們是女兵,也是女人

二戰期間,蘇聯發動一百萬女性上戰場,過去所有絕對男性的崗位上全都有女人的身影,她們是狙擊手、砲兵、坦克兵、通信兵、機槍兵、游擊隊員、司機、空軍飛行員、傘兵、醫生、護士、戰地記者。

談到戰爭,過去無數作品中充斥的是男性的聲音。但在這裡,不再有英雄,不再有令人難以置信的壯舉、琳瑯滿目的勳章,或光榮與勝利,那些曾與男性並肩作戰卻緘默不語的女性,如今,透過她們的眼睛,戰爭有了不一樣的面孔。戰爭裡充滿的是髒污、跳蚤和流不完的血,但戰爭也是她們的青春、生活,甚至是初戀。

戰爭中沒有女人的臉,戰爭後沒有女人的聲音

雖然偶爾她們也想念長髮,想念裙子,甚至是一只耳環,但這統統不允許,在戰場上她們被抹去了女性的臉孔。像男人一樣與敵人廝殺。但戰爭後,她們卻被要求閉口不談戰場上的真相。

當戰爭結束後,她們試圖返回一般生活,卻發現被人以奇特眼光注目,因為她們是女人,不會是英雄,甚至可能是蕩婦。她們口中傳述的戰爭不被認可,她們被教導只能說出男性視角的戰爭面貌。在作者訪談過程中,曾有為女性透露前一晚她的丈夫還在「教導」她如何講述戰場上的故事。這本書的出現,她們的聲音終於可以揭開被遺忘的過去,那些黑暗面重創了蘇聯人的心靈,他們從小熟悉的「我們是勝利者」的定論,在這些殘酷真相面前無立錐之地。

透過戰爭我們看見人性

書寫的內容跨越1917年到今日,如同啟示錄般的文學,用多種聲音篇貼出時代全景,精確描寫人性與社會。不只是記錄事件和事實,也是記錄人類情感的歷史。我們因此了解在事件中,人們如何思考、理解、記憶,他們相信與否,他們面對哪些希望與恐懼。亞歷塞維奇說:假如我們不去記錄,在數十年後我們會很快地忘卻,或是拒絕面對。或許我們從來不明白何謂戰爭的真實,那不是英雄主義、家國光榮,或用戰爭換取和平所能掩蓋的,唯有透過如此貼近真實的文字,才能讓我們體悟戰爭的殘酷。今日在世界各地仍舊不時發生戰爭與恐攻,處於和平地帶的我們,唯有直視這些苦難,才能面對與理解,或許才能再次喚醒人性的良知,與了解生處和平地區的我們何等幸運。

◎政大斯拉夫語系劉心華教授總導讀

◎台大外文系退休教授歐茵西專文導讀

感動推薦(依姓氏筆畫排序)

王文靜/商周集團執行長

王聰威/小說家

王薇君/中華民國兒童權益促進協會理事長

冬陽/小說書評人

吳玉山/中研院院士、中研院政治所特聘研究員

吳維寧/以色列自由作家

何飛鵬/城邦出版集團 首席執行長

李彥龍/中山女高歷史教師

東年/小說家

南方朔/文化評論人

郝譽翔/台北教育大學語創系教授、作家

陳仁姮/俄羅斯聖彼得堡大學歷史學博士、交通大學通識中心副教授

陳文茜/文茜的世界周報主持人

陳宜倩/世新大學性別研究所教授、婦女新知基金會監事

陳明莉/世新大學性別研究所副教授

陳昭珍/台灣師範大學圖書資訊學研究所教授兼教務長

陳祺勳/個人意見部落格格主

陳樂融/作家、主持人

陳穎青/資深出版人

郭強生/作家、教授

張正/燦爛時光東南亞主題書店負責人

張翠容/香港新聞工作者

張鐵志/文化與政治評論作家

莊德仁/台灣師範大學歷史博士,建國中學歷史教師

馮喬蘭/人本教育基金會執行長

游美惠/高雄師範大學性別教育研究所教授兼所長

黃益中/熱血公民教師、《思辨》作者

葉大華/台灣少年權益與福利促進聯盟秘書長

詹宏志/作家、網路家庭董事長

蔡詩萍/台北之音台長、POP Radio節目主持人

蔡英文/中研院研究員

蔡康永/主持人、作家

歐茵西/台灣大學外文系退休教授、政治大學斯拉夫語文系兼任教授

劉心華/政治大學斯拉夫語文系教授

蕭道中/輔仁大學歷史系助理教授

賴盈銓/政治大學斯拉夫語文系教授兼系主任

薛化元/政治大學台史所教授

蘇淑燕/淡江大學俄文系系主任

好評再三

我第一次知道白俄羅斯記者作家亞歷塞維奇,乃因她得了二○一五年諾貝爾文學獎。那年,我很快找到她唯一的在台中譯本著作《車諾比的悲鳴》,訪談文字,鏤刻了車諾比核災此恨綿綿的後遺症。我被感動了,記者可以做的事,真的很多。

終於她的四本記者眼光下的「文獻文學」作品,可以一次呈現於台灣讀者的面前了,我對台灣出版界的誠意,尤其感謝。

所有的文字敘述,都有「經驗層次」與「剪裁選擇」的交錯,既是紀實也是創作。亞歷塞維奇讓世人看到了記者的良心,看到了寫作的能量,她在媒體日漸商業化、庸俗化的年代,點起一盞溫暖的燈!──蔡詩萍/台北之音台長、POP Radio節目主持人

她的書具有危險的力量,記錄著二十世紀的暴力、愚蠢與殘酷,毫無冷場。──德國國家廣播電台

亞歷塞維奇為歷史中的灰色地帶舉起一盞明燈。──瑞典赫爾辛伯格日報

那有如複調音樂般的作品,為當代世人的苦難與勇氣樹立了一座紀念碑。──二〇一五諾貝爾文學獎

中國古代政治制度史札記 [图书] 豆瓣 谷歌图书 Goodreads

作者:

閻步克

香港中文大學出版社

2024

- 7

其它标题:

中國古代政治制度史札記:政體類型.政治文化.技術原理

傳統政制的構建中,蘊藏着哪些「技術原理」?

在古往今來的政體譜系上,何處為帝制中國的恰當位置?

儒家的「家國忠孝一體論」的特點何在?

「連坐」與「反連坐」之爭,牽涉了哪些政治文化爭端?

北方民族和「馬上天下」與歷代集權演進有什麼樣的聯繫? 本書是歷史學者閻步克的新作,集中展示了他注重理論思辨的個人風格。書中收入與傳統官僚制度教學相關的思考,對專制、「家國一體論」、異族政權、「連坐」等問題,提供相關資料,梳理其間關係,探討不同觀察角度,在跨文化比較中發掘帝制中國的制度文化獨特性。同時,把社會科學方法與歷史學結合起來,致力於「技術原理」層面的分析建構,用以深化對傳統官制、特別是其位階體制的研究。

在古往今來的政體譜系上,何處為帝制中國的恰當位置?

儒家的「家國忠孝一體論」的特點何在?

「連坐」與「反連坐」之爭,牽涉了哪些政治文化爭端?

北方民族和「馬上天下」與歷代集權演進有什麼樣的聯繫? 本書是歷史學者閻步克的新作,集中展示了他注重理論思辨的個人風格。書中收入與傳統官僚制度教學相關的思考,對專制、「家國一體論」、異族政權、「連坐」等問題,提供相關資料,梳理其間關係,探討不同觀察角度,在跨文化比較中發掘帝制中國的制度文化獨特性。同時,把社會科學方法與歷史學結合起來,致力於「技術原理」層面的分析建構,用以深化對傳統官制、特別是其位階體制的研究。

人民的西湖:毛澤東時代的宣傳、自然與能動性(1949–1976) [图书] 谷歌图书 Goodreads

作者:

何其亮

译者:

萬芷均

香港中文大學出版社

2024

- 6

其它标题:

人民的西湖

以风景和古迹闻名的杭州西湖,千百年来历经多番变迁,共和国初期的大规模改造工程更是前所未有。西湖疏浚、植树造林、建造花港观鱼公园、养猪及平坟运动—这一系列「宣传-运动」项目旨在打造一个「人民的西湖」。这项轰轰烈烈的社会主义事业,映照著人类规划与自然界应对之间的互动与纠缠。

谁在决定西湖的过去与未来?作者强调,人类之外,湖水、淤泥、微生物、公园、树木、害虫、猪、坟墓等亦扮演重要角色。本书以「非人类研究」的思路,剖析各种非人类特有的「能动性」如何参与、影响或阻挠了西湖的改造,揭示人类与自然共同作用之下历史的复杂性。

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

本书是一本具有独特视角的中国社会主义城市的研究。从毛泽东时代西湖的一系列变迁,来观察政治决策与环境的关系、景观的重塑、新政权征服自然的雄心壮志,以及所取得的成果和付出的代价。对于关注人民共和国初期历史的学者和学生,这是一本重要的必读书。

——王笛(澳门大学历史系教授)

作者以政治生态学的观点,描述毛泽东时代的环境政策、地理规划和环境工程,探讨在生物圈、自然景观和人性本质等题目上,人类对「自然」的观念和实践如何复杂多变,描绘了政治生态学的方案及其败笔。本书为审视社会主义中国的城市化和现代化进程,提供了令人耳目一新的视角。

——王斑(史丹福大学东亚语言与文化系、比较文学系教授)

读罢《人民的西湖》,不由得想起宋人杨万里那首〈晓出净慈寺送林子方〉。如果说今日海内外方兴未艾的中国环境史研究犹如六月西湖之「接天莲叶无穷碧」,本书则给人一种「映日荷花别样红」的意象。其以「非目的性的能动性」为线索编织而成的、由人类与非人类角色交互缠绕共同上演的新西湖史,当为新时代中国历史书写提供了非同寻常的新路径。

—夏明方(中国人民大学清史研究所教授)

在人文和社会科学领域,「自然」常被视为人类行动以下的惰性或被动对象,或人类事件发生的平台,这种情况在跨学科中国研究领域尤其突出。《人民的西湖》建立了一个简.贝内特(Jane Bennett)称为非人类「分配能动性」的框架,以此探讨毛泽东时代的杭州西湖如何透过一系列「宣传-运动」项目,在反覆无常与矛盾之中被改造。

—蒂姆.奥克斯( Tim Oakes,科罗拉多大学波德分校地理系教授)

谁在决定西湖的过去与未来?作者强调,人类之外,湖水、淤泥、微生物、公园、树木、害虫、猪、坟墓等亦扮演重要角色。本书以「非人类研究」的思路,剖析各种非人类特有的「能动性」如何参与、影响或阻挠了西湖的改造,揭示人类与自然共同作用之下历史的复杂性。

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

本书是一本具有独特视角的中国社会主义城市的研究。从毛泽东时代西湖的一系列变迁,来观察政治决策与环境的关系、景观的重塑、新政权征服自然的雄心壮志,以及所取得的成果和付出的代价。对于关注人民共和国初期历史的学者和学生,这是一本重要的必读书。

——王笛(澳门大学历史系教授)

作者以政治生态学的观点,描述毛泽东时代的环境政策、地理规划和环境工程,探讨在生物圈、自然景观和人性本质等题目上,人类对「自然」的观念和实践如何复杂多变,描绘了政治生态学的方案及其败笔。本书为审视社会主义中国的城市化和现代化进程,提供了令人耳目一新的视角。

——王斑(史丹福大学东亚语言与文化系、比较文学系教授)

读罢《人民的西湖》,不由得想起宋人杨万里那首〈晓出净慈寺送林子方〉。如果说今日海内外方兴未艾的中国环境史研究犹如六月西湖之「接天莲叶无穷碧」,本书则给人一种「映日荷花别样红」的意象。其以「非目的性的能动性」为线索编织而成的、由人类与非人类角色交互缠绕共同上演的新西湖史,当为新时代中国历史书写提供了非同寻常的新路径。

—夏明方(中国人民大学清史研究所教授)

在人文和社会科学领域,「自然」常被视为人类行动以下的惰性或被动对象,或人类事件发生的平台,这种情况在跨学科中国研究领域尤其突出。《人民的西湖》建立了一个简.贝内特(Jane Bennett)称为非人类「分配能动性」的框架,以此探讨毛泽东时代的杭州西湖如何透过一系列「宣传-运动」项目,在反覆无常与矛盾之中被改造。

—蒂姆.奥克斯( Tim Oakes,科罗拉多大学波德分校地理系教授)

不明白:為什麼中國走到了這裡 [图书] 博客來

作者:

不明白播客

飛地工作室

2024

- 7

當下中國最有趣的談話都是在私下進行的。

《紐約時報》專欄作家袁莉希望以播客的形式,把這些有趣的對話分享給世界各地的人。2022年5月,新冠疫情的上海封城期間,袁莉以個人名義發起了「不明白播客」。

她說,取名「不明白」,是因為在中國有太多不符合常理、值得探究的事情;和朋友們做節目,則是想在這個黑暗、混亂的時代發出一點光亮和溫度,緩解政治抑鬱。

「讓自己變得勇敢,而不是盼著一個勇敢的人出現。」

「不明白播客」持續訪問重量級學者、研究者、新聞事件當事人、企業家、以及背景各異的普通人,關注中國經濟、極權體制、個人自由等議題。開播以來,不明白播客已成為外界瞭解當代中國政治及社會的重要資訊來源,和聽眾之間的連接橋樑。

開播兩週年之際,「不明白播客」決定從近百期節目中精選篇章,集結成書,《不明白——為什麼中國走到了這裡》一書,將為讀者解碼中國的黨國體制、經濟困局,並看見當下在中國生活的普通人、以及希望以行動改變現狀的抗爭者的故事。

深度訪談,回應這時代的「不明白」

不明白,是因為在這個魔幻的國度,有太多不符合常理值得探究的事情。

兩年來,作為中國高壓政治下難得的討論空間,「不明白播客」不斷展開深入訪談,訪問對象有擅於解析政治局勢的專家學者,有在經濟泥淖中掙扎求存的工人,也有走在前線的抗爭者們。「讓中國人聽到彼此真實的聲音、真誠的思考和尖銳的分析。」

本書精選出15篇重磅訪談,傳遞當代中國的真實疑問與聲音。

黨國體制

個人意志操控全黨,獨裁體制如何煉成

詳解中共的政治邏輯和國家監控體系演變

過去十年,中國意識形態領域如何劇變

經濟危巢

中國的房地產業為什麼會出現嚴重問題

通貨緊縮下的中國,會走蘇聯的老路嗎

持續的經濟蕭條及失業會導致體制崩潰嗎

黑夜中的聲音

從致富到返貧的企業家、找不到工作的年輕人和在蕭條中掙扎的農民工。被判刑七年的網路傳奇人物「編程隨想」和他的妻子貝震穎,走上街頭的「白紙運動」抗爭者,以一己之力挑戰中國防火長城的「李老師不是你老師」⋯⋯

他們是誰?為什麼有勇氣反抗?

黑夜的盡頭在哪裡?

本書特色

疫情上海封城期間,《紐約時報》專欄作家袁莉陷入了政治抑鬱,每天邊刷手機邊流淚。「我想要做點什麼,能夠和中文世界的人直接溝通,也藉此擺脫深深的無力感。」

她做了「不明白播客」,試圖回答:為什麼中國走到了這裡?本書從不明白百期訪談中精選出15篇,深度解碼中國的黨國體制、經濟困局,普通人的愛與苦,抗爭與希望。