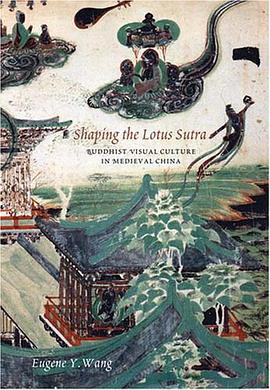

The Lotus Sutra has been the most widely read and most revered Buddhist scripture in East Asia since its translation in the third century. The miracles and parables in the "king of sutras" inspired a variety of images in China, in particular the sweeping compositions known as transformation tableaux that developed between the seventh and ninth centuries. Surviving examples in murals painted on cave walls or carved in relief on Buddhist monuments depict celestial journeys, bodily metamorphoses, cycles of rebirth, and the achievement of nirvana. Yet the cosmos revealed in these tableaux is strikingly different from that found in the text of the sutra. Shaping the Lotus Sutra explores this visual world.

Challenging long-held assumptions about Buddhist art, Eugene Wang treats it as a window to an animated and spirited world. Rather than focus on individual murals as isolated compositions, Wang views the entire body of pictures adorning a cave shrine or a pagoda as a visual mapping of an imaginary topography that encompasses different temporal and spatial domains. He demonstrates that the text of the Lotus Sutra does not fully explain the pictures and that a picture, or a series of them, constitutes its own "text." In exploring how religious pictures sublimate cultural aspirations, he shows that they can serve both political and religious agendas and that different social forces can co-exist within the same visual program. These pictures inspired meditative journeys through sophisticated formal devices such as mirroring, mapping, and spatial programming - analytical categories newly identified by Wang.

The book examines murals in cave shrines at Binglingsi and Dunhuang in northwestern China and relief sculptures in the grottoes of Yungang in Shanxi, on stelae from Sichuan, and on the Dragon-and-Tiger pagoda in Shandong, among other sites. By tracing formal impulses in medieval Chinese picture-making, such as topographic mapping and pictorial illusionism, the author pieces together a wide range of visual evidence and textual sources to reconstruct the medieval Chinese cognitive style and mental world. The book is ultimately a history of the Chinese imagination.