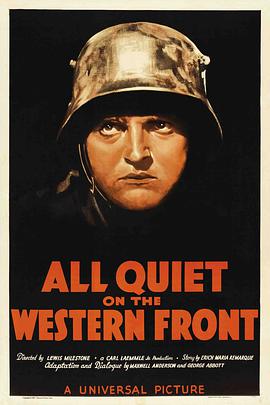

西线无战事 (1930) IMDb TMDB 豆瓣 维基数据

All Quiet on the Western Front

8.9 (151 个评分)

导演:

刘易斯·迈尔斯通

演员:

路易斯·沃海姆

/

刘·艾尔斯

…

其它标题:

All Quiet on the Western Front

/

西線無戰事

…

第一次世界大战期间,德国政府以漂亮的口号呼吁年轻热情的学生志愿者投身战场保家卫国。一腔热血的德国青年保罗·鲍曼(卢·艾尔斯 Lew Ayres饰)怀着英雄理想投身到一战之中。然而当保罗和他的同学们经过训练后,被派往西线参战时,他们目睹到的却是残酷的饥饿、血腥和死亡。战争的荒谬无情让保罗从迷恋战争到心灰意冷,因伤返乡。可是愚昧的乡民根本不知前线的危急,保罗义愤填膺地向学生陈述战争的无情,西线无战事。他提前结束休假返回前线,在战壕中伸手捕捉一支蝴蝶时,不幸被流弹击中。

由好莱坞著名导演刘易斯·迈尔斯通执导的经典反战题材影片《西线无战事》,改编自德国作家雷马克的同名小说。这部堪称电影史上“最伟大的反战电影”之一的影片,一举荣获1930年第3届奥斯卡金像奖最佳影片、最佳导演和最佳编剧提名。导演用简明精练的镜头再现了惨绝人寰的战争实况,也以细腻流畅的手法写活了保罗爱国迷梦的幻灭。影片结尾处保罗捉蝴蝶被子弹击中的镜头,已成为电影史上的经典瞬间。

由好莱坞著名导演刘易斯·迈尔斯通执导的经典反战题材影片《西线无战事》,改编自德国作家雷马克的同名小说。这部堪称电影史上“最伟大的反战电影”之一的影片,一举荣获1930年第3届奥斯卡金像奖最佳影片、最佳导演和最佳编剧提名。导演用简明精练的镜头再现了惨绝人寰的战争实况,也以细腻流畅的手法写活了保罗爱国迷梦的幻灭。影片结尾处保罗捉蝴蝶被子弹击中的镜头,已成为电影史上的经典瞬间。