ego - 标记

怎样鉴别黄色歌曲 豆瓣

7.6 (66 个评分)

作者:

《人民音乐》编辑部

人民音乐出版社

1982

目录

一种精神腐蚀剂.......................伍雍谊

—对我国三十、四十年代黄色歌曲的认识

怎样看待港台“流行歌曲”..............周荫昌

关于“流行音乐”的对话.................瞿维

分清轻音乐与靡靡之音..................丁善德

从衡量靡靡之音的尺寸谈起..............王云阶

因势利导,循循善诱...................周大风

——谈港澳流行庸俗歌曲的渗入

还历史本来面目........................南咏

——关于《何日君再来》的答问

也谈《何日君再来》问世经过.............应国靖

《蔷薇处处开》是一首什么样的歌曲?........陆维

资本主义世界的“流行音乐”.............伍雍谊

一种精神腐蚀剂.......................伍雍谊

—对我国三十、四十年代黄色歌曲的认识

怎样看待港台“流行歌曲”..............周荫昌

关于“流行音乐”的对话.................瞿维

分清轻音乐与靡靡之音..................丁善德

从衡量靡靡之音的尺寸谈起..............王云阶

因势利导,循循善诱...................周大风

——谈港澳流行庸俗歌曲的渗入

还历史本来面目........................南咏

——关于《何日君再来》的答问

也谈《何日君再来》问世经过.............应国靖

《蔷薇处处开》是一首什么样的歌曲?........陆维

资本主义世界的“流行音乐”.............伍雍谊

蟹工船 豆瓣

7.3 (27 个评分)

作者:

[日本]小林多喜二

译者:

叶渭渠

译林出版社

2009

- 1

在社会底层苦苦挣扎的一群失业工人、破产农民、贫苦学生和十四五岁的少年,被骗受雇于蟹工船,受尽欺压,最终团结起来,罢工反抗。《蟹工船》真实地描写了渔工们由分散到团结,由落后到觉悟,由不满、反抗到进行有组织的罢工斗争的过程。通过这一过程的描写,充分揭示了日本帝国主义对内进行剥削的残酷性、野蛮性;也揭示了日本人民在深重的阶级压迫下、在革命思想的影响下,必然觉醒、奋起斗争,取得胜利的现实趋势。作品为小林多喜二赢得了世界声誉,原作出版的第二年即被译成中文,作者还特意为中译本作序。同时,俄、法、英译本也相继出版,获得了世界各国家人民的称颂。

前期与后期 豆瓣

作者:

刘东

上海人民出版社

2020

- 5

清华国学研究院副院长刘东教授

*以独特视角探讨学者从前期到后期的发展

断裂还是延续?一生中的前期与后期有着什么样的关系?贝多芬、张爱玲、孟德斯鸠、朱熹等天才作家经历了怎样的创作生涯?

*深刻反思当下学术状况,阐发人文学者应有的治学之道

在急功近利的学术氛围中,在以发表、职称、引用率为重的学术机制中,人文学者应如何自处?如何协调世俗利益与学术追求?

《前期与后期》是清华大学国学院刘东教授以独特视角研究思想史,深刻反思当今人文学科学术状况之作。刘东教授认为,对于人文学者来说,创作生涯的前期与后期同样重要,从前期到后期是一个自我修养、磨炼心性的过程。在前期,需要视野的确立与充分的积累;而后期,则是一个在大量积累的基础之上进一步发挥,走向成熟,释放出更多创造性的过程。有志于学术的学者,应该有所坚守与执信,不必在意短期、世俗意义上的成功;而在学术生涯的后期,要以刻苦与坚忍,坚持进行“后期写作”。

*以独特视角探讨学者从前期到后期的发展

断裂还是延续?一生中的前期与后期有着什么样的关系?贝多芬、张爱玲、孟德斯鸠、朱熹等天才作家经历了怎样的创作生涯?

*深刻反思当下学术状况,阐发人文学者应有的治学之道

在急功近利的学术氛围中,在以发表、职称、引用率为重的学术机制中,人文学者应如何自处?如何协调世俗利益与学术追求?

《前期与后期》是清华大学国学院刘东教授以独特视角研究思想史,深刻反思当今人文学科学术状况之作。刘东教授认为,对于人文学者来说,创作生涯的前期与后期同样重要,从前期到后期是一个自我修养、磨炼心性的过程。在前期,需要视野的确立与充分的积累;而后期,则是一个在大量积累的基础之上进一步发挥,走向成熟,释放出更多创造性的过程。有志于学术的学者,应该有所坚守与执信,不必在意短期、世俗意义上的成功;而在学术生涯的后期,要以刻苦与坚忍,坚持进行“后期写作”。

历史的用途与滥用 豆瓣 Goodreads

Vom Nutzen und Nachteil der Historie für das Leben

8.8 (16 个评分)

作者:

[德国] 弗里德里希·尼采

译者:

陈涛

/

周辉荣

上海人民出版社

2005

- 5

《历史的用途与滥用》是德国思想家尼采于1874年出版的一部重要作品,被认为与尼采早期的另一部杰出作品《悲剧的诞生》具有同等重要的意义。尼采在《历史的用途与滥用》中所要探究的是关于历史对于人生、社会的正反作用。尼采认为,历史对于个人或民族是必要的;但是,一旦“历史感”到了一定的程度,这种历史感就会伤害并最终毁掉一个人、民族甚至文化体系的生命。因此,必须确定“回忆”的限度,使历史最好地服务于生活。

切尔诺贝利 豆瓣

Chernobyl:The History of a Nuclear Catastrophe

8.9 (13 个评分)

作者:

[美]沙希利·浦洛基(Serhii Plokhy)

译者:

宋虹

/

崔瑞

广东人民出版社

2020

- 7

☆关于切尔诺贝利核灾难及其政治影响的权威史学作品,兼具史学家的历史洞见和文学家的叙事笔触。

☆非虚构写作标杆奖项贝利·吉福德奖2018年获奖作品,俄罗斯题材标杆奖项普希金图书奖2019年获奖作品。

☆《经济学人》《纽约书评周刊》《伦敦书评周刊》《华尔街日报》《金融时报》 《泰晤士报》《卫报》等顶级媒体力荐,售出十国版权。

☆《大国的崩溃》作者,东欧史顶尖学者、哈佛大学讲席教授沙希利·浦洛基新作。

☆ 诺贝尔文学奖得主S.A.阿列克谢耶维齐推荐。

1986年发生的切尔诺贝利事件是震惊世界的核泄漏事故,成为意义复杂的全球性文化符号。然而无数虚构、非虚构作品对这一灾难的哀悼和演绎——即便是2019年的HBO历史神剧——都未能还原这一事件的复杂真相。

哈佛大学乌克兰史讲席教授沙希利·浦洛基在《切尔诺贝利:一部悲剧史》一书中,利用新近公开的政府档案结合大量目击者的访谈素材,详尽而富有条理地叙述了切尔诺贝利事件的背景、起因、过程、后续,及其对人类与自然、对国际社会所造成的深远影响。全书涉及400多个人物,上至国家领导人,下到平民百姓,所有被卷入这场核灾难的各色人等都被描述,所有响亮和微弱的声音均被记录,所有模糊和片面的认识都被厘清……这是一个令人心碎的英雄主义故事,也是我们迫近真相的一次智性探险。

☆非虚构写作标杆奖项贝利·吉福德奖2018年获奖作品,俄罗斯题材标杆奖项普希金图书奖2019年获奖作品。

☆《经济学人》《纽约书评周刊》《伦敦书评周刊》《华尔街日报》《金融时报》 《泰晤士报》《卫报》等顶级媒体力荐,售出十国版权。

☆《大国的崩溃》作者,东欧史顶尖学者、哈佛大学讲席教授沙希利·浦洛基新作。

☆ 诺贝尔文学奖得主S.A.阿列克谢耶维齐推荐。

1986年发生的切尔诺贝利事件是震惊世界的核泄漏事故,成为意义复杂的全球性文化符号。然而无数虚构、非虚构作品对这一灾难的哀悼和演绎——即便是2019年的HBO历史神剧——都未能还原这一事件的复杂真相。

哈佛大学乌克兰史讲席教授沙希利·浦洛基在《切尔诺贝利:一部悲剧史》一书中,利用新近公开的政府档案结合大量目击者的访谈素材,详尽而富有条理地叙述了切尔诺贝利事件的背景、起因、过程、后续,及其对人类与自然、对国际社会所造成的深远影响。全书涉及400多个人物,上至国家领导人,下到平民百姓,所有被卷入这场核灾难的各色人等都被描述,所有响亮和微弱的声音均被记录,所有模糊和片面的认识都被厘清……这是一个令人心碎的英雄主义故事,也是我们迫近真相的一次智性探险。

罗兰·巴特传 豆瓣

Roland Barthes

作者:

[法]蒂凡尼·萨莫约特

译者:

怀宇

华东师范大学出版社

2018

- 9

天才,总会让一群人着迷,让一些地方沦陷。罗兰•巴特就制造了这样的神话。

本书是法国文坛献给罗兰•巴特100周年诞辰的重磅作品,也是迄今唯一一部权威且全面披露了大量史料档案和珍贵照片,淋漓尽致地展现罗兰•巴特充满思辨的传奇一生的著作。

萨莫瓦约(Samoyault)详尽地 占用一手材料,并在叙事中对众多隐匿的史料档案进行甄别、咀嚼……让读者可以触摸到罗兰•巴特曾经的心跳,并将其脉搏置于那个激荡时代的思想交锋中加以描述纪录,从而使罗兰•巴特的个体精气与一个时代的影像风貌得以双重还原。

本书是法国文坛献给罗兰•巴特100周年诞辰的重磅作品,也是迄今唯一一部权威且全面披露了大量史料档案和珍贵照片,淋漓尽致地展现罗兰•巴特充满思辨的传奇一生的著作。

萨莫瓦约(Samoyault)详尽地 占用一手材料,并在叙事中对众多隐匿的史料档案进行甄别、咀嚼……让读者可以触摸到罗兰•巴特曾经的心跳,并将其脉搏置于那个激荡时代的思想交锋中加以描述纪录,从而使罗兰•巴特的个体精气与一个时代的影像风貌得以双重还原。

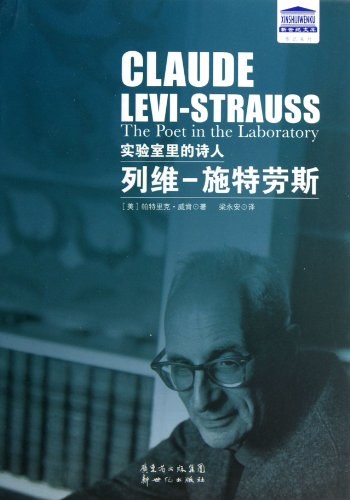

列维-施特劳斯-实验室里的诗人 豆瓣

作者:

帕特里克·威肯

译者:

梁永安

新世纪出版社

2012

- 10

《实验室里的诗人:列维•施特劳斯》内容简介:列维•施特劳斯1938年最后一次深入巴西内陆进行田野考察,17年后出版的《忧郁的热带》,激起了学院内外读者的热情,也开启了结构主义横扫全球知识界的时代。列维•施特劳斯的理论一扫先前以萨特为代表的存在主义,开辟了20世纪下半叶截然不同的思想领域。从精神分析到流行时尚,结构主义的原则被运用到各种领域。如果没有列维•施特劳斯,福柯、罗兰•巴特、拉冈、阿图塞等人的理论思想将难以想象。

列维•施特劳斯将一种艺术的感性注入学术研究,如同诗人一般运用意象与意念。他在亚马逊流域深处进行考察的同时撰写了有关奥古斯都的悲剧。他的四卷本巨著《神话学》,是用一连串乐章的形式所组成。

《实验室里的诗人:列维•施特劳斯》是列维•施特劳斯漫长心灵生活的思想传记,也是评价他的一个尝试。全书以长镜头形式追随他从巴黎到圣保罗,再深入巴西的内陆。追踪了他的动荡战时岁月,叙述了他如何逃离维基政府统治下的法国而流寓纽约,在其过程中又是如何寻觅出独树一帜的理论架构。

《实验室里的诗人:列维•施特劳斯》作者威肯不但具有人类学背景,同时也是研究巴西历史的专家。除了深入研究列维•施特劳斯的著作与现藏巴黎国家图书馆的档案数据外,作者亦两度亲访列维•施特劳斯,并长期与他规律通信,《实验室里的诗人:列维•施特劳斯》是列维•施特劳斯逝世后最新的完整传记。

列维•施特劳斯将一种艺术的感性注入学术研究,如同诗人一般运用意象与意念。他在亚马逊流域深处进行考察的同时撰写了有关奥古斯都的悲剧。他的四卷本巨著《神话学》,是用一连串乐章的形式所组成。

《实验室里的诗人:列维•施特劳斯》是列维•施特劳斯漫长心灵生活的思想传记,也是评价他的一个尝试。全书以长镜头形式追随他从巴黎到圣保罗,再深入巴西的内陆。追踪了他的动荡战时岁月,叙述了他如何逃离维基政府统治下的法国而流寓纽约,在其过程中又是如何寻觅出独树一帜的理论架构。

《实验室里的诗人:列维•施特劳斯》作者威肯不但具有人类学背景,同时也是研究巴西历史的专家。除了深入研究列维•施特劳斯的著作与现藏巴黎国家图书馆的档案数据外,作者亦两度亲访列维•施特劳斯,并长期与他规律通信,《实验室里的诗人:列维•施特劳斯》是列维•施特劳斯逝世后最新的完整传记。

J 豆瓣

J

作者:

(英)霍华德·雅各布森(Howard Jacobson)

译者:

张小意

上海人民出版社

2020

- 2

☆ 《J》是布克奖得主霍华德·雅各布森追问人类命运的深邃之作,也是布克奖决选作品

☆ 媲美《一九八四》《美丽新世界》的未来寓言,大卫·林奇般的不安氛围,《J》深刻展示“被观察者”的生存困境

☆ 在侦探小说般扣人心弦的情节中,《J》洞察“为何种族仇恨不断发生”的古老问题

☆ 戾气弥漫、流行文化泛滥、消费狂热、严肃事物消失、侵犯个人隐私……《J》精准再现当代生活的种种陷阱。

——————

未来,在经历了一场大屠杀式的灾难后,个人、家族和历史的记忆都被抹去,人们仅仅用含混不清、模棱两可的“出事——如果真的出过事”来指代那场噩梦。

小时候,父亲和凯文玩过一个游戏:只要讲出一个J开头的词语,就要用两根手指压住嘴唇。

同为大屠杀的幸存者的后代,凯文和爱琳相爱了。但村里接连发生的命案又将凯文拽入监视者的视线。

历史的真相是什么?已发生过的苦难可能在未来避免吗?在《J》中,雅各布森将笔触伸向了人类最黑暗隐秘的一面。

——————

《J》足以与乔治·奥威尔的《1984》和阿道司·赫胥黎的《美丽新世界》相媲美,精准再现了迈克尔·哈内克和大卫·林奇导演作品中的不安氛围。此外,从流行文化泛滥到消费狂热,从回避严肃事物到侵犯个人隐私,它还巧妙折射出我们当下生活方式的种种诡异。

——英国诗人、艾略特诗歌奖及前瞻诗歌奖得主约翰·伯恩赛德(John Burnside)

《J》是雅各布森迄今为止最严肃、最令人不安的作品……比起机器统治,雅各布森对人类未来的忧虑更加深邃,他提出一个黑暗、绝望却被血腥历史不断验证的疑问:仇恨是人类文化的必需品吗?

——美国《华盛顿邮报》(The Washington Post)

雅各布森的早期小说常与菲利普·罗斯相提并论,但《J》展现了雅各布森特有的深奥精微和热情天赋。

——美国《纽约时报》(The New York Times)

当代文学已有太多表达未来恐惧的作品:被摧毁的景观、被火焰焚烧的社会等等,但雅各布森呈现了一种新的忧虑,他将毁灭转向我们的内心,在那里成为废墟的是我们的语言、想象力和爱。

——英国《每日电讯报》(The Telegraph)

《J》是一部富有雄心的哲学式作品,它对我们的历史观和自我感觉良好的正统观念提出了令人不安的质疑。雅各布森从废墟中创造了一部引人深思的作品。

——英国《独立报》(Independent)

☆ 媲美《一九八四》《美丽新世界》的未来寓言,大卫·林奇般的不安氛围,《J》深刻展示“被观察者”的生存困境

☆ 在侦探小说般扣人心弦的情节中,《J》洞察“为何种族仇恨不断发生”的古老问题

☆ 戾气弥漫、流行文化泛滥、消费狂热、严肃事物消失、侵犯个人隐私……《J》精准再现当代生活的种种陷阱。

——————

未来,在经历了一场大屠杀式的灾难后,个人、家族和历史的记忆都被抹去,人们仅仅用含混不清、模棱两可的“出事——如果真的出过事”来指代那场噩梦。

小时候,父亲和凯文玩过一个游戏:只要讲出一个J开头的词语,就要用两根手指压住嘴唇。

同为大屠杀的幸存者的后代,凯文和爱琳相爱了。但村里接连发生的命案又将凯文拽入监视者的视线。

历史的真相是什么?已发生过的苦难可能在未来避免吗?在《J》中,雅各布森将笔触伸向了人类最黑暗隐秘的一面。

——————

《J》足以与乔治·奥威尔的《1984》和阿道司·赫胥黎的《美丽新世界》相媲美,精准再现了迈克尔·哈内克和大卫·林奇导演作品中的不安氛围。此外,从流行文化泛滥到消费狂热,从回避严肃事物到侵犯个人隐私,它还巧妙折射出我们当下生活方式的种种诡异。

——英国诗人、艾略特诗歌奖及前瞻诗歌奖得主约翰·伯恩赛德(John Burnside)

《J》是雅各布森迄今为止最严肃、最令人不安的作品……比起机器统治,雅各布森对人类未来的忧虑更加深邃,他提出一个黑暗、绝望却被血腥历史不断验证的疑问:仇恨是人类文化的必需品吗?

——美国《华盛顿邮报》(The Washington Post)

雅各布森的早期小说常与菲利普·罗斯相提并论,但《J》展现了雅各布森特有的深奥精微和热情天赋。

——美国《纽约时报》(The New York Times)

当代文学已有太多表达未来恐惧的作品:被摧毁的景观、被火焰焚烧的社会等等,但雅各布森呈现了一种新的忧虑,他将毁灭转向我们的内心,在那里成为废墟的是我们的语言、想象力和爱。

——英国《每日电讯报》(The Telegraph)

《J》是一部富有雄心的哲学式作品,它对我们的历史观和自我感觉良好的正统观念提出了令人不安的质疑。雅各布森从废墟中创造了一部引人深思的作品。

——英国《独立报》(Independent)

人类灭绝之后 豆瓣

AFTER MAN - A ZOOLOGY OF THE FUTURE

8.1 (7 个评分)

作者:

[英] 杜格尔·狄克逊

译者:

高瑞雪

后浪丨天津人民出版社

2020

- 5

内附上百幅手绘动物插图

展开一场穿越时空的旅行

探索不被人类打扰的未来生物界

◎ 编辑推荐

☆ 推想进化学的开山之作

《人类灭绝之后——未来世界动物图鉴》,一本通向未来动物世界的时空穿越指南,带领读者游走于真实和想象之间,畅想动物进化的无限可能,展现一个令人拍案称奇的未 来动物世界。

☆ 融科学与幻想为一体

人类灭绝的5000万年后,地球生命的进化依旧生生不息,依然努力适应新环境,抓住种种机遇向前发展。这些令你瞠目结舌的生物虽然出自想象,却完全基于生物进化的原则。进入一个如此奇异美妙的世界,你会发现书中的动物是那么真实,希望有机会能够亲眼看到它们……

☆ 200页全彩手绘插图

基于杜格尔·狄克逊的草图和设计,多名插画家倾情打造,200页充满想象力的全彩内文。

◎ 内容简介

《人类灭绝之后——未来世界动物图鉴》描绘了人类灭绝5000万年之后的动物世界。

本书分为十一个章节,前两章回顾了从生命进化之初到人类出现之后的物种进化历程;中间八章则根据狄克逊天马行空又有理有据的想象,推演出在人类灭绝之后的5000万年地球上,从热带到寒带、从雨林到苔原的动物进化可能,带领读者穿越时空,共同欣赏这颗星球上生命进化的壮观景象;最终章则畅想了在更遥远的未来生命终将归往何处。

◎ 媒体推荐

一本超乎寻常的书!每一页都精彩绝伦。《人类灭绝之后》是一本推演未来的力作!

——《艾萨克·阿西莫夫科幻小说杂志》

行文流畅,想象瑰丽,这对于学习未来生物学的学生、爱好者、科幻迷乃至一般读者来说,都绝对是一场盛宴。

——·美国图书馆协会书评杂志《书单》

《人类灭绝之后》极其有趣,想象力令人叹为观止。

——《洛杉矶时报书评》

太真实了!狄克逊设想出的一些动物足以乱真,甚至会引发对现实中动物皮毛之下神秘造物力量的反思。

——《纽约时报书评》

(狄克逊)对于进化规则的说明是如此清晰易懂,文中关于未来动物的精细插图是如此迷人,《人类灭绝之后》必然会吸引各个年龄层的读者。

——《芝加哥太阳时报》

展开一场穿越时空的旅行

探索不被人类打扰的未来生物界

◎ 编辑推荐

☆ 推想进化学的开山之作

《人类灭绝之后——未来世界动物图鉴》,一本通向未来动物世界的时空穿越指南,带领读者游走于真实和想象之间,畅想动物进化的无限可能,展现一个令人拍案称奇的未 来动物世界。

☆ 融科学与幻想为一体

人类灭绝的5000万年后,地球生命的进化依旧生生不息,依然努力适应新环境,抓住种种机遇向前发展。这些令你瞠目结舌的生物虽然出自想象,却完全基于生物进化的原则。进入一个如此奇异美妙的世界,你会发现书中的动物是那么真实,希望有机会能够亲眼看到它们……

☆ 200页全彩手绘插图

基于杜格尔·狄克逊的草图和设计,多名插画家倾情打造,200页充满想象力的全彩内文。

◎ 内容简介

《人类灭绝之后——未来世界动物图鉴》描绘了人类灭绝5000万年之后的动物世界。

本书分为十一个章节,前两章回顾了从生命进化之初到人类出现之后的物种进化历程;中间八章则根据狄克逊天马行空又有理有据的想象,推演出在人类灭绝之后的5000万年地球上,从热带到寒带、从雨林到苔原的动物进化可能,带领读者穿越时空,共同欣赏这颗星球上生命进化的壮观景象;最终章则畅想了在更遥远的未来生命终将归往何处。

◎ 媒体推荐

一本超乎寻常的书!每一页都精彩绝伦。《人类灭绝之后》是一本推演未来的力作!

——《艾萨克·阿西莫夫科幻小说杂志》

行文流畅,想象瑰丽,这对于学习未来生物学的学生、爱好者、科幻迷乃至一般读者来说,都绝对是一场盛宴。

——·美国图书馆协会书评杂志《书单》

《人类灭绝之后》极其有趣,想象力令人叹为观止。

——《洛杉矶时报书评》

太真实了!狄克逊设想出的一些动物足以乱真,甚至会引发对现实中动物皮毛之下神秘造物力量的反思。

——《纽约时报书评》

(狄克逊)对于进化规则的说明是如此清晰易懂,文中关于未来动物的精细插图是如此迷人,《人类灭绝之后》必然会吸引各个年龄层的读者。

——《芝加哥太阳时报》

空间感 豆瓣

作者:

刘心武

漓江出版社

2013

- 2

本书是著名作家刘心武的最新作品。作者回望生活,经由一个个独特的空间、一座座特色鲜明的建筑,展开岁月和国族的变迁。陌上花开一般的亲情、友情,历久弥新的往事、经历,皆有千帆过尽之后的宽容与理解。万千心语同朗月,一种柔韧温暖的力量流淌在字里行间。

编辑推荐

1.刘心武先生的最新作品——2012年的作品尽收其中,一部关于时代、社会、人生的特写。喜欢刘心武的读者和研究者不容错过。

2.文学大师手笔讲述历史风雨云烟——刘心武先生以其独特的纪实性的大散文,从空间回望时间,以一个个独特的空间作为切入点,记录亲身经历或亲闻的一些往事,半个多世纪的历史烟云次第展开:改革开放前后的北京饭店、巴黎市内卢森堡公园宽阔的台阶上的路线之争、落实政策之后北京的“政策楼”、东四胡同里的平凡市民在大时代中的悲欢离合、在巴黎与高行健的交往……今天对这些事件的叙述,除了更客观外,也更多了几分宽容与理解,显示了对历史的一种“人文”的解读。

3.精心绘制的彩插——书中彩插为刘心武先生特别为这个集子创作的绘画作品,读者可在阅读之余玩赏。

编辑推荐

1.刘心武先生的最新作品——2012年的作品尽收其中,一部关于时代、社会、人生的特写。喜欢刘心武的读者和研究者不容错过。

2.文学大师手笔讲述历史风雨云烟——刘心武先生以其独特的纪实性的大散文,从空间回望时间,以一个个独特的空间作为切入点,记录亲身经历或亲闻的一些往事,半个多世纪的历史烟云次第展开:改革开放前后的北京饭店、巴黎市内卢森堡公园宽阔的台阶上的路线之争、落实政策之后北京的“政策楼”、东四胡同里的平凡市民在大时代中的悲欢离合、在巴黎与高行健的交往……今天对这些事件的叙述,除了更客观外,也更多了几分宽容与理解,显示了对历史的一种“人文”的解读。

3.精心绘制的彩插——书中彩插为刘心武先生特别为这个集子创作的绘画作品,读者可在阅读之余玩赏。

空巢:我在这世上太孤独 豆瓣

8.4 (5 个评分)

作者:

弋舟

上海文艺出版社

2020

- 5

★ 小说家、鲁迅文学奖得主弋舟的非虚构作品。

★ 一年多的田野调查,寻访了数十位生活在乡间和城市的孤寡老人,记录了老人独居的生活状态,写成《空巢:我在这世上太孤独》。

★ 豆瓣阅读高分连载,感动了百万读者。

★ 空巢老人生活上的孤苦无靠,精神上孤独无依,对于一个有着父慈子孝传 统伦理和“老吾老以及人之老”人文理想的中国人来说,老无所养和老无所依就不是一个社会问题,而是一个关于文化精神命脉的诛心之痛。

★《空巢》写空巢老人的忧伤、子女在他乡的现状,有现实感,困惑感。既有一种直抵心灵、人文关怀的精神品质,又有一种诗性的文笔和乡间话语的生动再现。

★ 一年多的田野调查,寻访了数十位生活在乡间和城市的孤寡老人,记录了老人独居的生活状态,写成《空巢:我在这世上太孤独》。

★ 豆瓣阅读高分连载,感动了百万读者。

★ 空巢老人生活上的孤苦无靠,精神上孤独无依,对于一个有着父慈子孝传 统伦理和“老吾老以及人之老”人文理想的中国人来说,老无所养和老无所依就不是一个社会问题,而是一个关于文化精神命脉的诛心之痛。

★《空巢》写空巢老人的忧伤、子女在他乡的现状,有现实感,困惑感。既有一种直抵心灵、人文关怀的精神品质,又有一种诗性的文笔和乡间话语的生动再现。

在自然主义与宗教之间 豆瓣

Zwischen Naturalismus und Religion: Philosophische Aufsätze

作者:

[德] 尤尔根·哈贝马斯

译者:

郁喆隽

上海人民出版社

2020

- 5

本书汇集了哈贝马斯21世纪初期发表的一系列论文。他认为当代社会的精神状况表现为自然主义的传播与原教旨主义崛起两种相反的趋势。这两种精神状态,不仅表现在思想界的争论,而且在两方面的公民社会中演变为政治斗争。哈贝马斯主张理性与信仰在现代依然处于一个互相学习的过程中。他认为要解决宗教带来的社会冲突问题,就必须把宗教引入交往理性的轨道。本书写作的一个契机是9•11事件,这次事件促成了哈贝马斯思想轨迹上的转向,他意识到在世俗主义意识形态支配下的当代,宗教极端主义的反弹提示了一种从理论上对宗教问题进行把握的必要性,并通过哲学路径重新思考信仰与理性之间的关系。

近代东亚翻译概念的发生与传播 豆瓣 谷歌图书

9.2 (5 个评分)

作者:

(日) 狭间直树

/

(日) 石川祯浩 主编

译者:

袁广泉 等

社会科学文献出版社

2015

- 3

其它标题:

近代东亚翻译概念的发生与传播

中国是如何接受西方的概念及思想的?具有深厚底蕴和悠久历史的中华文明是如何因应属于不同体系的西方文明的?这些深层次问题,抛开日语的媒介作用就难以回答。本书思考的即是“译词(或概念)是在怎样的文化和思想背景下产生的,即使其为日本和中国共同拥有,在文化、政治背景迥异的情况下,两国在理解同一概念时伴随着怎样的偏差和差异”。

小手 豆瓣 豆瓣

Las manos pequeñas

8.4 (52 个评分)

作者:

[西] 安德烈斯·巴尔瓦

译者:

童亚星

/

刘润秋

广西师范大学出版社

2020

- 4

本书收录了安德烈斯·巴尔瓦题材各异的五部中篇:一个在孤儿院被杀死的小女孩,一个离家出走的厌食症少女,一个深陷婚姻危机的马拉松跑者,一个静静看着母亲走向死亡的女人,一个突然意识到和年轻情人年龄差距的同性恋老人。

从童年、青春期、中年危机到衰老与死亡,从友谊、亲情、爱情到背叛与仇恨,从孤儿院、医院、公园、精神病院到马拉松赛场,从霸凌、厌食症、原生家庭、爱无能到婚姻危机……在巴尔瓦透镜般的审视下纤毫毕现。

《小手》

以爱之名,孤儿院里的女孩们在游戏中杀死了她的洋娃娃,然后杀死了她。

“或许,她也跟我们一样,爱着某个人,却对自己的爱束手无策,只能哭泣着远离;或许,在她的仇恨之下,也有一只为爱歌唱的小小歌队,让她窒息;或许,她正窥探着自己爱的阴暗面,就像从火车的小窗看外面的风景一样。这可怜的、饱受爱的折磨的邪恶女巫。”

《血缘》

离开家已经几年了,也结了婚,生了孩子,但她还是不知道该拿对自己母亲的同情怎么办。

“所有的死亡都会将记忆留存在一两个它曾触碰过的物体上,一瞬间,它们就变成了一种象征,似乎死亡所做的最后一件事便是将周围的事物清空,再用死亡将其填满,赋予其另外的含义。”

《消磨》

她梦寐以求的不过是两个人坐在湖边,什么都不吃,也没有人告诉她要吃。

“萨拉在自认为熟识的世界中发现了另外一个陌生的世界。与禁食带来的快感相比,饥饿所带来的不适就像是一份微不足道的贡品,换来的却是世界变得可以忍受。这是一场与自己的战斗,一场与所有人的战斗,而吃东西只是一种必要的恶行,一种令人生厌的生存义务。她渴望消失,渴望变小,小到一只能够从门下偷偷遁走的小虫,小到一粒尘埃。”

《夜曲》

一个像他这样的56岁老男人会疯狂爱上一个21岁的男孩再正常不过了,反过来却让他倍感荒诞。

“我说你不懂我,是因为你就是不懂我,你能懂我什么呢,你需要独自生活二十年,身边没有任何人,才有可能懂我,你活过的这些年里,我几乎都是一个人过来的。你想过这些吗?”

《马拉松》

马拉松占据了他的一切,有时他也会因为忽视迪亚娜而内疚,但跑起来就会彻底抛在脑后。

“那个他必须在马拉松中战胜的男人只不过是他自身的延伸,是他以前的生活与现在的荒诞生活抗争的延展。如果他能承认这一点,或许一切都会变得更加简单。他不能。女人悄无声息地离开了,他感到一种聚集在喉咙处的焦灼,他迫切需要出去跑步,需要听到脚步落在公园地上的节奏。他想象着马拉松的开始,想象着起跑的枪声在一瞬间使他的血液凝固又沸腾。女人不复存在。世界不复存在。”

从童年、青春期、中年危机到衰老与死亡,从友谊、亲情、爱情到背叛与仇恨,从孤儿院、医院、公园、精神病院到马拉松赛场,从霸凌、厌食症、原生家庭、爱无能到婚姻危机……在巴尔瓦透镜般的审视下纤毫毕现。

《小手》

以爱之名,孤儿院里的女孩们在游戏中杀死了她的洋娃娃,然后杀死了她。

“或许,她也跟我们一样,爱着某个人,却对自己的爱束手无策,只能哭泣着远离;或许,在她的仇恨之下,也有一只为爱歌唱的小小歌队,让她窒息;或许,她正窥探着自己爱的阴暗面,就像从火车的小窗看外面的风景一样。这可怜的、饱受爱的折磨的邪恶女巫。”

《血缘》

离开家已经几年了,也结了婚,生了孩子,但她还是不知道该拿对自己母亲的同情怎么办。

“所有的死亡都会将记忆留存在一两个它曾触碰过的物体上,一瞬间,它们就变成了一种象征,似乎死亡所做的最后一件事便是将周围的事物清空,再用死亡将其填满,赋予其另外的含义。”

《消磨》

她梦寐以求的不过是两个人坐在湖边,什么都不吃,也没有人告诉她要吃。

“萨拉在自认为熟识的世界中发现了另外一个陌生的世界。与禁食带来的快感相比,饥饿所带来的不适就像是一份微不足道的贡品,换来的却是世界变得可以忍受。这是一场与自己的战斗,一场与所有人的战斗,而吃东西只是一种必要的恶行,一种令人生厌的生存义务。她渴望消失,渴望变小,小到一只能够从门下偷偷遁走的小虫,小到一粒尘埃。”

《夜曲》

一个像他这样的56岁老男人会疯狂爱上一个21岁的男孩再正常不过了,反过来却让他倍感荒诞。

“我说你不懂我,是因为你就是不懂我,你能懂我什么呢,你需要独自生活二十年,身边没有任何人,才有可能懂我,你活过的这些年里,我几乎都是一个人过来的。你想过这些吗?”

《马拉松》

马拉松占据了他的一切,有时他也会因为忽视迪亚娜而内疚,但跑起来就会彻底抛在脑后。

“那个他必须在马拉松中战胜的男人只不过是他自身的延伸,是他以前的生活与现在的荒诞生活抗争的延展。如果他能承认这一点,或许一切都会变得更加简单。他不能。女人悄无声息地离开了,他感到一种聚集在喉咙处的焦灼,他迫切需要出去跑步,需要听到脚步落在公园地上的节奏。他想象着马拉松的开始,想象着起跑的枪声在一瞬间使他的血液凝固又沸腾。女人不复存在。世界不复存在。”

光明共和国 豆瓣 Goodreads

República luminosa

8.7 (162 个评分)

作者:

[西]安德烈斯·巴尔瓦

译者:

蔡学娣

广西师范大学出版社

2020

- 4

“世界失败的那天清晨,人们正忙着搜捕几个流浪的孩子。”

《黑暗之心》+《蝇王》,一部虚构的美洲编年史,一部寓言式的现代启示录。

大森林吞没了圣克里斯托瓦尔的孩子,正如浩浩荡荡的埃莱河水带走了成吨的淤泥。大自然试图在孩子们身上孕育出一种全新的、陌生的文明,孩子们也试图在大森林腹地密不透光的树叶穹顶下创造世界。孩子是新世界的美梦,旧世界的遗民,如此野性,如此纯真。最终,他们以弃世的方式背叛了我们,而我们为了活下去,也背叛了他们。只有埃莱河依然不动声色地流淌着,像是一则寓意姗姗来迟的寓言。

如《百年孤独》般厚重,又如《佩德罗·巴拉莫》般神秘;既有浓郁的自然风情,又颇具知识分子色彩。出版当年即广受瞩目,一举夺得赫拉尔德小说奖。

◎ 内容简介

虚构的中美洲城市圣克里斯托瓦尔,曾经与周边任何一座大城市一般无二,地区的经济中心,种植茶叶和柑橘。随着小企业的繁荣发展、水电站的建造与河道的修葺,整座城市开始加入到现代文明的行列。人们如此沉浸在繁荣中,却不知他们身处的世界早已全然失效,变成了一个粗陋的、没有意义的构造,官僚机构像沾了胶水的网一般笼罩着所有人,生活像节拍器一样呆板而乏味,有的房子把它的住户变成了爬行动物,有的把他们变成了人,也有的,把他们变成了昆虫。

有一天,圣克里斯托瓦尔的街头突然出现了一群来路不明的孩子,衣衫褴褛,面黄肌瘦,说着无人能懂的语言。起先他们靠沿街乞讨过活,随即开展了一系列破坏活动。更令人心惊的是,本地的孩子似乎也被这种暴乱的气息感染了,有人声称能听到他们的心声,有人在暗夜里加入了他们的行列。在政府的搜捕之下,孩子们先是躲进大森林,后来又藏进下水道,在那里,建立起了一个名为“光明共和国”的法外之地……

“世界就是这样告终,不是嘭的一响,而是嘘的一声。”孩子们是新世界的美梦,旧世界的遗民,他们的出现,恰如一声轻轻的叹息,宣告了古老美洲文明的终结;如下水道中精心搭建的光之殿堂,破开了目之所及的一切迷雾。

◎ 评论推荐

巴尔瓦不需要任何写作上的建议,他早已创造出了一个完美的世界,早已拥有了一门与其年纪毫不相称的精湛技艺。——诺奖作家马里奥·巴尔加斯-略萨倾力推荐

在《光明共和国》中,巴尔瓦不仅运用了一如既往的大胆叙事,发挥了处理模糊情境的天赋,更增添了形而上学与暗黑寓言的维度,令人紧张而又不安,颇具康拉德《黑暗之心》式的犀利,呈现出了伟大文学作品的气象。——2017赫拉尔德小说奖颁奖词

合上书页时,你会被一种巨大的无力感笼罩,仿佛我们活在世上,却将永远迷失。而巴尔瓦写作的模糊性(一种严谨、精确而非空洞的模糊),帮助我们承受住了这种沉重的无力感。《光明共和国》是一部宏伟的著作,被一条深深的、不确定的古老河流贯穿。——《西班牙文化报》

事实上,巴尔瓦的重建过程展现了社会中几个重要概念的演化过程:暴力,童年,秩序,恐惧。这是《光明共和国》最深刻也最光明的核心。——《西班牙民族报》

《黑暗之心》+《蝇王》,一部虚构的美洲编年史,一部寓言式的现代启示录。

大森林吞没了圣克里斯托瓦尔的孩子,正如浩浩荡荡的埃莱河水带走了成吨的淤泥。大自然试图在孩子们身上孕育出一种全新的、陌生的文明,孩子们也试图在大森林腹地密不透光的树叶穹顶下创造世界。孩子是新世界的美梦,旧世界的遗民,如此野性,如此纯真。最终,他们以弃世的方式背叛了我们,而我们为了活下去,也背叛了他们。只有埃莱河依然不动声色地流淌着,像是一则寓意姗姗来迟的寓言。

如《百年孤独》般厚重,又如《佩德罗·巴拉莫》般神秘;既有浓郁的自然风情,又颇具知识分子色彩。出版当年即广受瞩目,一举夺得赫拉尔德小说奖。

◎ 内容简介

虚构的中美洲城市圣克里斯托瓦尔,曾经与周边任何一座大城市一般无二,地区的经济中心,种植茶叶和柑橘。随着小企业的繁荣发展、水电站的建造与河道的修葺,整座城市开始加入到现代文明的行列。人们如此沉浸在繁荣中,却不知他们身处的世界早已全然失效,变成了一个粗陋的、没有意义的构造,官僚机构像沾了胶水的网一般笼罩着所有人,生活像节拍器一样呆板而乏味,有的房子把它的住户变成了爬行动物,有的把他们变成了人,也有的,把他们变成了昆虫。

有一天,圣克里斯托瓦尔的街头突然出现了一群来路不明的孩子,衣衫褴褛,面黄肌瘦,说着无人能懂的语言。起先他们靠沿街乞讨过活,随即开展了一系列破坏活动。更令人心惊的是,本地的孩子似乎也被这种暴乱的气息感染了,有人声称能听到他们的心声,有人在暗夜里加入了他们的行列。在政府的搜捕之下,孩子们先是躲进大森林,后来又藏进下水道,在那里,建立起了一个名为“光明共和国”的法外之地……

“世界就是这样告终,不是嘭的一响,而是嘘的一声。”孩子们是新世界的美梦,旧世界的遗民,他们的出现,恰如一声轻轻的叹息,宣告了古老美洲文明的终结;如下水道中精心搭建的光之殿堂,破开了目之所及的一切迷雾。

◎ 评论推荐

巴尔瓦不需要任何写作上的建议,他早已创造出了一个完美的世界,早已拥有了一门与其年纪毫不相称的精湛技艺。——诺奖作家马里奥·巴尔加斯-略萨倾力推荐

在《光明共和国》中,巴尔瓦不仅运用了一如既往的大胆叙事,发挥了处理模糊情境的天赋,更增添了形而上学与暗黑寓言的维度,令人紧张而又不安,颇具康拉德《黑暗之心》式的犀利,呈现出了伟大文学作品的气象。——2017赫拉尔德小说奖颁奖词

合上书页时,你会被一种巨大的无力感笼罩,仿佛我们活在世上,却将永远迷失。而巴尔瓦写作的模糊性(一种严谨、精确而非空洞的模糊),帮助我们承受住了这种沉重的无力感。《光明共和国》是一部宏伟的著作,被一条深深的、不确定的古老河流贯穿。——《西班牙文化报》

事实上,巴尔瓦的重建过程展现了社会中几个重要概念的演化过程:暴力,童年,秩序,恐惧。这是《光明共和国》最深刻也最光明的核心。——《西班牙民族报》

中國議會百年史 豆瓣 Goodreads

作者:

深町英夫

/

賀祥

…

译者:

班婷

/

徐亞文

…

國立臺灣大學出版中心

2019

- 11

英日等國的議會史研究屬於歷史學、政治學的古典研究領域。而中國的議會和選舉研究,雖有部分針對中華民國初年的國會、抗戰時期的參政會、內戰時期的國民大會,以及中共建國後,中華人民共和國初期的人大及政協等著作;但通史性的研究並不充分,尤其跨越1949年通觀自民國(大陸)時期至現代中國大陸體制的著作幾未曾見。更因極富曲折性的中國近現代史,其本身即是一連續性的體制轉換,在此過程中議會或短命而終,或在不同時期性質各異,更增研究之困難。本書透過通觀近現代100年的議會史,簡列比較國際與中國大事例,並側重中國大陸現況,試圖進一步考察近代國家的間接民主主義/代議制的意涵與其實踐。

社会性动物(第12版) 豆瓣 谷歌图书 Goodreads

The Social Animal

8.5 (15 个评分)

作者:

[美] 艾略特·阿伦森

/

[美] 乔舒亚·阿伦森

译者:

邢占军

/

黄立清

华东师范大学出版社

2020

- 5

社会影响无处不在。我们是如何受到影响的?为什么我们要接受信息,或者换句话说,信息对我们有什么好处?什么样的社会动机使我们容易受到他人的想法、言论和行为的影响?哪些因素会增加或减少社会信息的有效性?哪些因素增加或减少了社会影响力的持久性?一个人是怎样喜欢上另外一个人的?是否通过同样的心理过程,我们选择了普通麦片而不是即食麦片?一个人如何对某个民族、某种宗教或种族群体产生偏见?偏见与喜欢类似?还是恰恰相反,涉及一套完全不同的心理过程?

许多人对会对诸如此类的问题感兴趣。因为我们都花费了大量的时间与其他人交流——受他人的影响;影响他人;高兴、开心、悲伤、厌恶、沮丧,或者被激怒——我们的天性就是对人们为什么做他们所做的事情提出假设。从这个意义上说,我们每个人都是业余的社会心理学家。尽管大多数业余社会心理学家在与他人互动时会对这些假设进行检验,并达到他们自己的满意程度,但这些偶然的“检验”缺乏细致的科学研究所具有的严谨性和公正性。

在第12版中,作者重新梳理了每一章,删除了一些几年前所谓的热点研究和理论,它们没有经受住时间和重复研究的考验。他们对每一章内容进行了重组和精简,以便在整合新材料时保持叙述的清晰性。最近的研究为我们理解当下发生的事件提供了信息——例如,互联网是如何导致我们的决策过程变得更好或更糟,信息泡沫的出现以及自我确认的媒体来源如何塑造这个国家两极化的信仰和行为,脸书和微信上不断出现的社会对比负面情绪,以及伊拉克和大叙利亚伊斯兰国(ISIS)等恐怖组织的崛起。当然,将一本书“更新”并不意味着要删掉美国政府在越南和伊拉克问题上的错误案例,以及琼斯镇、哥伦拜恩、天堂之门之类的悲剧。这些事件是很久以前发生的,但其中隐含的社会心理教训却没有被很好地吸取。希望学生们能够理解,当时发生的这些事情同样适用于解释当下发生的事情。

许多人对会对诸如此类的问题感兴趣。因为我们都花费了大量的时间与其他人交流——受他人的影响;影响他人;高兴、开心、悲伤、厌恶、沮丧,或者被激怒——我们的天性就是对人们为什么做他们所做的事情提出假设。从这个意义上说,我们每个人都是业余的社会心理学家。尽管大多数业余社会心理学家在与他人互动时会对这些假设进行检验,并达到他们自己的满意程度,但这些偶然的“检验”缺乏细致的科学研究所具有的严谨性和公正性。

在第12版中,作者重新梳理了每一章,删除了一些几年前所谓的热点研究和理论,它们没有经受住时间和重复研究的考验。他们对每一章内容进行了重组和精简,以便在整合新材料时保持叙述的清晰性。最近的研究为我们理解当下发生的事件提供了信息——例如,互联网是如何导致我们的决策过程变得更好或更糟,信息泡沫的出现以及自我确认的媒体来源如何塑造这个国家两极化的信仰和行为,脸书和微信上不断出现的社会对比负面情绪,以及伊拉克和大叙利亚伊斯兰国(ISIS)等恐怖组织的崛起。当然,将一本书“更新”并不意味着要删掉美国政府在越南和伊拉克问题上的错误案例,以及琼斯镇、哥伦拜恩、天堂之门之类的悲剧。这些事件是很久以前发生的,但其中隐含的社会心理教训却没有被很好地吸取。希望学生们能够理解,当时发生的这些事情同样适用于解释当下发生的事情。

炸裂志 Eggplant.place 豆瓣

8.2 (51 个评分)

作者:

陈年喜

太白文艺出版社

2019

- 1

本书是丛书“我的诗篇——当代工人诗歌精选”的其中一部,该丛书精选六位打工诗人影响广泛、具有代表性的精品诗作,保留《我的诗篇》纪录片中的诗歌。本书作者陈年喜做了16年的巷道爆破工,是一名优秀的工人诗人,曾获得第一届桂冠工人诗人奖。本书收录了陈年喜2013年至2017年创作的优秀诗歌,部分作品曾发表于《诗刊》《星星诗刊》《扬子江诗刊》《天涯》等刊物。它同时也可视作诗人生命和生活的履历。诗歌内容从动荡的矿山生活,到北京皮村的城市求生等,内容庞杂,艺术呈现方式也很多变。

纳粹军官的犹太妻子 豆瓣

The Nazi Officer’s Wife: How One Jewish Woman Survived the Holocaust

8.6 (7 个评分)

作者:

[英] 伊迪丝·汉恩·比尔

/

[美] 苏珊·德沃金

译者:

翁海贞

新星出版社

2020

- 5

★内容介绍

纳粹军官妻子、犹太女人,这两个看似截然对立的称呼却在本书中紧紧地捆绑在一个人身上。不为别的,只是一个女人为了尽力存活下去。

伊迪丝·汉恩是在奥地利快乐成长的犹太女孩,她梦想成为大法官,却在纳粹入侵那天早早结束了自己的青春。亲朋离散,家族崩毁,伊迪丝被迫前往劳动营从事极不人道的体力活动,并不得不隐姓埋名,在德国人中周旋生存。

当伊迪丝遇到一个喜欢她的“纯种雅利安”男人,很难说清楚究竟是因为渴望爱情,还是活下去的本能,让她同意与他步入婚姻。与纳粹军官结婚,真的能拯救自己吗?还是会让事情变得更糟?

------------------------------------------------

【关于本书】

时隔十几年 重登美国《纽约时报》年度畅销书榜单

亚马逊、Goodreads全五星好评

为什么大家喜欢这本回忆录?

因为充满危险的时代、关于生存的故事,永远萦绕在我们人类心头。

——苏珊·德沃金

·跌宕起伏,颇似传奇,却完全是真实的历史

·历史、战争、惊悚、温情、家庭、爱情,各种元素相加

·专业人士和普通读者一致好评

【关于作者】

作者伊迪丝·汉恩·比尔的一生极富戏剧性,其中最传奇的一段就记录在了本书之中。

出生于1914年,成长于奥地利维也纳。求学期间,她成绩优异,并且被鼓励上大学,这在20世纪30年代奥地利年轻女性当中极为罕见。她在维也纳取得律师资格,然而1938年德奥合并之时,奥地利犹太人开始受到迫害,汉恩一家进入劳改营。

在经历几番凶险的遭遇和朋友帮助后,伊迪丝逃脱被毒杀的命运,过上隐姓埋名的生活,并遇到了第一任丈夫,德国人维纳·弗特。俩人结婚,伊迪丝坦诚自己的犹太人身份,并成为一名循规蹈矩的军官妻子,彻底与之前的身份和生活断绝,变成“繁殖后裔的雅利安家庭妇女”,俩人育有一女。

战后,伊迪丝重新公开了自己的犹太人血统,并成为一名法官。在与弗特离婚后,伊迪丝搬去伦敦,并在那儿遇到了第二任丈夫。1984年,她移居以色列内坦亚。一次心脏手术之后,她最终回到英国,与女儿一同度过生命的最后时刻,最后在伦敦格德斯绿地一家护理院辞世。

伊迪丝将私人文件捐献给华盛顿美国大屠杀博物馆,共计800份。这是馆内所收藏的属于单个人的最庞大的文献之一。2003年,一部以伊迪丝为主题的纪录片完成摄制,在英国电视4台播放。苏珊·德沃金叙述她的自传节选,朱莉娅·奥蒙德朗读文本。

------------------------------------------------

★编辑推荐

1.故事跌宕起伏,具有戏剧性和传奇性,却完全是真实的历史。作者身为犹太人,在“二战”中的经历极具特殊性:她进过劳改营,但又隐姓埋名逃过最后的大屠杀;她的家人四散、失去了最初的爱情,却与一个德国纳粹军官相逢并结婚;她受过高等教育,立志成为大法官,却在战争中变成一个“雅利安家庭的良家妇女”……各种相冲突的身份、各种传奇的经历,交织在这个女人身上,完美地呈现在这本书中。读者将有一口气读完的冲动,也会发出读到真人真事的唏嘘。

2.历史、战争、惊悚、温情、家庭、爱情,各种故事元素并非堆叠,而是有条理地呈现。伊迪丝·汉恩·比尔的故事已经很有可读性,剧作家苏珊·德沃金则让这个故事更有线索。英国BBC4台于2003年录制了一部1个半小时长的同名纪录片;据悉,本书的影视版权已被好莱坞某公司购买,故事片的拍摄正在筹措中。

3.本书曾获《纽约时报》年度畅销书第一名,获专业人士和普通读者的一致好评。美国亚马逊评价人数近5000人,获得4.5星的高评价(满分为5星);专业书评网站Goodreads评价人数36230人,评分4.15分(满分5分)。本书在美国亚马逊多个类别中排名第一,比如犹太历史、女性、大屠杀历史、宗教信仰史等,并在Kindle电子书排行版前100名逗留超过半年。

4. 兼具历史批判反思的深度与文本可读性,让本书既有史料价值,又有传播性。作者在劳改营的经历与所见所闻,切实反映了当时被囚禁的犹太“犯人”的真实生活和劳动状态;本书包含一些历史照片,呈现并记录了作者家族中各个经历不同命运的个体;作者对于纳粹的态度一以贯之,保持理性地批判与距离,同时又记录了她周边亲朋和一般人对纳粹的态度,特别是生活在维也纳的普通人,对于了解那个时代、德奥合并的历史事件有帮助。

------------------------------------------------

“这本我和汉恩·比尔女士合著的著作为何在出版15年后(2014年)突然再度占据各大图书榜单的首位?有人或许会说这是图书市场的奇迹,但我从心底里觉得,这是因为充满危险的时代、关于生存的故事,始终萦绕在我们人类的心头。一次又一次,我们须得反复质问自己,当我们活在无论是自然还是人为的困苦之中时,我们该如何自处?”

——苏珊·德沃金(Susan Dworkin),美国剧作家、本书合著者

★媒体评论

“一个关于生存下来的动人故事,一段关于克服恐惧的鼓舞人心的历史。”

——《华盛顿犹太周刊》(Washington Jewish Week)

“最好的大屠杀回忆录之一。”

——《图书馆杂志》(Library Journal)

“一个非凡而动人的故事!”

——《耶路撒冷邮报》(Jerusalem Post)

“《纳粹军官的犹太妻子》的故事本可写成浮夸的充满戏剧感的情感大杂烩,但作者并没有选择将自己的回忆录写成这样。相反,伊迪丝从未想过自己应该是勇敢或聪明的、名声大噪或臭名昭著的,故事中的她只想活下去。”

——美国有线电视新闻网(CNN)

纳粹军官妻子、犹太女人,这两个看似截然对立的称呼却在本书中紧紧地捆绑在一个人身上。不为别的,只是一个女人为了尽力存活下去。

伊迪丝·汉恩是在奥地利快乐成长的犹太女孩,她梦想成为大法官,却在纳粹入侵那天早早结束了自己的青春。亲朋离散,家族崩毁,伊迪丝被迫前往劳动营从事极不人道的体力活动,并不得不隐姓埋名,在德国人中周旋生存。

当伊迪丝遇到一个喜欢她的“纯种雅利安”男人,很难说清楚究竟是因为渴望爱情,还是活下去的本能,让她同意与他步入婚姻。与纳粹军官结婚,真的能拯救自己吗?还是会让事情变得更糟?

------------------------------------------------

【关于本书】

时隔十几年 重登美国《纽约时报》年度畅销书榜单

亚马逊、Goodreads全五星好评

为什么大家喜欢这本回忆录?

因为充满危险的时代、关于生存的故事,永远萦绕在我们人类心头。

——苏珊·德沃金

·跌宕起伏,颇似传奇,却完全是真实的历史

·历史、战争、惊悚、温情、家庭、爱情,各种元素相加

·专业人士和普通读者一致好评

【关于作者】

作者伊迪丝·汉恩·比尔的一生极富戏剧性,其中最传奇的一段就记录在了本书之中。

出生于1914年,成长于奥地利维也纳。求学期间,她成绩优异,并且被鼓励上大学,这在20世纪30年代奥地利年轻女性当中极为罕见。她在维也纳取得律师资格,然而1938年德奥合并之时,奥地利犹太人开始受到迫害,汉恩一家进入劳改营。

在经历几番凶险的遭遇和朋友帮助后,伊迪丝逃脱被毒杀的命运,过上隐姓埋名的生活,并遇到了第一任丈夫,德国人维纳·弗特。俩人结婚,伊迪丝坦诚自己的犹太人身份,并成为一名循规蹈矩的军官妻子,彻底与之前的身份和生活断绝,变成“繁殖后裔的雅利安家庭妇女”,俩人育有一女。

战后,伊迪丝重新公开了自己的犹太人血统,并成为一名法官。在与弗特离婚后,伊迪丝搬去伦敦,并在那儿遇到了第二任丈夫。1984年,她移居以色列内坦亚。一次心脏手术之后,她最终回到英国,与女儿一同度过生命的最后时刻,最后在伦敦格德斯绿地一家护理院辞世。

伊迪丝将私人文件捐献给华盛顿美国大屠杀博物馆,共计800份。这是馆内所收藏的属于单个人的最庞大的文献之一。2003年,一部以伊迪丝为主题的纪录片完成摄制,在英国电视4台播放。苏珊·德沃金叙述她的自传节选,朱莉娅·奥蒙德朗读文本。

------------------------------------------------

★编辑推荐

1.故事跌宕起伏,具有戏剧性和传奇性,却完全是真实的历史。作者身为犹太人,在“二战”中的经历极具特殊性:她进过劳改营,但又隐姓埋名逃过最后的大屠杀;她的家人四散、失去了最初的爱情,却与一个德国纳粹军官相逢并结婚;她受过高等教育,立志成为大法官,却在战争中变成一个“雅利安家庭的良家妇女”……各种相冲突的身份、各种传奇的经历,交织在这个女人身上,完美地呈现在这本书中。读者将有一口气读完的冲动,也会发出读到真人真事的唏嘘。

2.历史、战争、惊悚、温情、家庭、爱情,各种故事元素并非堆叠,而是有条理地呈现。伊迪丝·汉恩·比尔的故事已经很有可读性,剧作家苏珊·德沃金则让这个故事更有线索。英国BBC4台于2003年录制了一部1个半小时长的同名纪录片;据悉,本书的影视版权已被好莱坞某公司购买,故事片的拍摄正在筹措中。

3.本书曾获《纽约时报》年度畅销书第一名,获专业人士和普通读者的一致好评。美国亚马逊评价人数近5000人,获得4.5星的高评价(满分为5星);专业书评网站Goodreads评价人数36230人,评分4.15分(满分5分)。本书在美国亚马逊多个类别中排名第一,比如犹太历史、女性、大屠杀历史、宗教信仰史等,并在Kindle电子书排行版前100名逗留超过半年。

4. 兼具历史批判反思的深度与文本可读性,让本书既有史料价值,又有传播性。作者在劳改营的经历与所见所闻,切实反映了当时被囚禁的犹太“犯人”的真实生活和劳动状态;本书包含一些历史照片,呈现并记录了作者家族中各个经历不同命运的个体;作者对于纳粹的态度一以贯之,保持理性地批判与距离,同时又记录了她周边亲朋和一般人对纳粹的态度,特别是生活在维也纳的普通人,对于了解那个时代、德奥合并的历史事件有帮助。

------------------------------------------------

“这本我和汉恩·比尔女士合著的著作为何在出版15年后(2014年)突然再度占据各大图书榜单的首位?有人或许会说这是图书市场的奇迹,但我从心底里觉得,这是因为充满危险的时代、关于生存的故事,始终萦绕在我们人类的心头。一次又一次,我们须得反复质问自己,当我们活在无论是自然还是人为的困苦之中时,我们该如何自处?”

——苏珊·德沃金(Susan Dworkin),美国剧作家、本书合著者

★媒体评论

“一个关于生存下来的动人故事,一段关于克服恐惧的鼓舞人心的历史。”

——《华盛顿犹太周刊》(Washington Jewish Week)

“最好的大屠杀回忆录之一。”

——《图书馆杂志》(Library Journal)

“一个非凡而动人的故事!”

——《耶路撒冷邮报》(Jerusalem Post)

“《纳粹军官的犹太妻子》的故事本可写成浮夸的充满戏剧感的情感大杂烩,但作者并没有选择将自己的回忆录写成这样。相反,伊迪丝从未想过自己应该是勇敢或聪明的、名声大噪或臭名昭著的,故事中的她只想活下去。”

——美国有线电视新闻网(CNN)