ego - 标记

权杖下的战争(第三帝国元帅列传上下) 豆瓣

作者:

张翰涛

台海出版社

2017

- 3

元帅是所有军人毕生憧憬的职业巅峰,二战中的德国元帅背负着国家和民族的期望,投入到腥风血雨的战争之中,他们的个人抉择和国家命运紧密相连,战争为他们带来荣耀,也带来痛苦。本书耗时数年,精心编著,超越了市面上其他德国元帅传记。

德国军人形象是日耳曼民族的符号和代表。张瀚涛编著的《权杖下的战争(第三帝国元帅列传上下)》力求还原德国元帅生平的同时,还以诚挚的笔触描写了元帅们丰富的心路历程,塑造出形象丰满的德国军人群像,能让读者感受到日耳曼民族勇猛善战的尚武精神和战斗天赋。是一本了解战斗民族不可多得的参考著作。

德国军人形象是日耳曼民族的符号和代表。张瀚涛编著的《权杖下的战争(第三帝国元帅列传上下)》力求还原德国元帅生平的同时,还以诚挚的笔触描写了元帅们丰富的心路历程,塑造出形象丰满的德国军人群像,能让读者感受到日耳曼民族勇猛善战的尚武精神和战斗天赋。是一本了解战斗民族不可多得的参考著作。

回形针行动 豆瓣

Operation Paperclip - The Secret Intelligence Program that Brought Nazi Scientists to America

作者:

安妮·雅各布森

译者:

王祖宁

重庆出版社

2015

- 9

首度披露大量机密信息揭开“二战”后期美国大举招揽纳粹科学家的黑暗内幕 V-2 火箭、沙林、芥子气等令盟军闻风丧胆的纳粹武器竟是无数人体试验的成果?纳粹科学家们搞过多少令人骇然的人体试验?

为争夺第三帝国的科技遗产,美苏进行过怎样的明争暗斗?为何俘获更多科技情报的苏联最后却输掉了冷战?

“阿波罗计划”成功登月的最大功臣竟是纳粹战犯?后者在美国的航天科技、生化武器、火箭与导弹等武器技术的飞速发展中扮演何种角色?

冷战是纳粹科学家恶意引导的结果?美国奉行霸权主义是否与纳粹思想的渗透有关?

美军是怎样将纳粹战犯转移至美国,并将其洗白成美国超级英雄的?

“二战”后期的混乱岁月中,美国临诸多艰难抉择,包括如何处理纳粹德国的科学家,他们正是昔日纳粹无坚不摧的战争武器背后的智囊团。一项长达数十年、旨在将希特勒麾下1600 多名科学家转移至美国的秘密计划就此展开,这就是“回形针行动”。

这些科学家大多被指控犯有战争罪,为美国效力后却在火箭技术、医疗以及太空科技领域取得令人尖叫的巨大成就!通过对数十位“回形针行动”参与者的亲属、同事以及前情报人员进行独家专访,并参阅大量政府最新解密文件,作者梳理出21位著名德国科学家完整的人生轨迹。由此,一个被美国军方小心翼翼地守护了70 年的邪恶计划就此曝光!

为争夺第三帝国的科技遗产,美苏进行过怎样的明争暗斗?为何俘获更多科技情报的苏联最后却输掉了冷战?

“阿波罗计划”成功登月的最大功臣竟是纳粹战犯?后者在美国的航天科技、生化武器、火箭与导弹等武器技术的飞速发展中扮演何种角色?

冷战是纳粹科学家恶意引导的结果?美国奉行霸权主义是否与纳粹思想的渗透有关?

美军是怎样将纳粹战犯转移至美国,并将其洗白成美国超级英雄的?

“二战”后期的混乱岁月中,美国临诸多艰难抉择,包括如何处理纳粹德国的科学家,他们正是昔日纳粹无坚不摧的战争武器背后的智囊团。一项长达数十年、旨在将希特勒麾下1600 多名科学家转移至美国的秘密计划就此展开,这就是“回形针行动”。

这些科学家大多被指控犯有战争罪,为美国效力后却在火箭技术、医疗以及太空科技领域取得令人尖叫的巨大成就!通过对数十位“回形针行动”参与者的亲属、同事以及前情报人员进行独家专访,并参阅大量政府最新解密文件,作者梳理出21位著名德国科学家完整的人生轨迹。由此,一个被美国军方小心翼翼地守护了70 年的邪恶计划就此曝光!

密室 豆瓣

A Hiding Place

作者:

(荷) 波姆

译者:

周天和

新世界出版社

2010

- 1

《密室》讲述了柯丽·邓·波姆一家人的在二战期间的真实经历。1971年英文本问世后,遂和安妮·弗兰克的《安妮日记》、托马斯·肯尼利的《辛德勒方舟》(后改编为电影《辛德勒的名单》)一起,成为20世纪反映世界反法西斯运动的三本独特的著作。

本书真实还原了沦陷中的荷兰的城市风貌和市民生活,许多犹太人“失踪”,继而受到肆无忌惮的公开迫害、大规模抓捕、转移直至屠杀。柯丽焕发了前所未有的勇气、智慧与忍耐,与她的家人以及其他荷兰地下工作者一起,收容、接济、转移这些犹太人。她因此被关入了集中营,而她的父亲嘉士伯和大姐碧西也死在集中营里。

《密室》的故事不仅关乎正义和帮助,也关乎爱和饶恕。战后的柯丽,广泛传讲她在集中营里的经历以及她从中学到的关于神的信息,她的故事抚慰了许多在战争中受创的荷兰人、美国人甚至那些德国人。这不仅仅是柯丽一个人或她一家人的生命经历,更是上帝在那个惨无人道的时代依然掌权的见证。因为柯丽在集中营里学到的最宝贵的信息正是:耶稣能将失败转变成荣耀。

本书真实还原了沦陷中的荷兰的城市风貌和市民生活,许多犹太人“失踪”,继而受到肆无忌惮的公开迫害、大规模抓捕、转移直至屠杀。柯丽焕发了前所未有的勇气、智慧与忍耐,与她的家人以及其他荷兰地下工作者一起,收容、接济、转移这些犹太人。她因此被关入了集中营,而她的父亲嘉士伯和大姐碧西也死在集中营里。

《密室》的故事不仅关乎正义和帮助,也关乎爱和饶恕。战后的柯丽,广泛传讲她在集中营里的经历以及她从中学到的关于神的信息,她的故事抚慰了许多在战争中受创的荷兰人、美国人甚至那些德国人。这不仅仅是柯丽一个人或她一家人的生命经历,更是上帝在那个惨无人道的时代依然掌权的见证。因为柯丽在集中营里学到的最宝贵的信息正是:耶稣能将失败转变成荣耀。

我父亲的祖国 豆瓣

作者:

(德)Wibke Bruhns(维比克·布吕安)

译者:

朱刘华

东方出版社

2008

本书讲述了第二次世界大战中一个鲜为人知的传奇故事,揭示了一个参与谋杀希特勒事件的安全部门情报军官的思想历程。对于那些对德国文化感兴趣,对于那些想了解两次世界大战对德国家庭造成的冲击,对于那些想知道普通德国人到底是怎样看待和对待犹太人,对于那些想近距离感性认识一般德国人思想情感的读者,本书提供了一次很好的机会。

本书出版后连续六个朋雄踞德国新书最畅销书榜首。作者维比克·布吕安——主人公的女儿,通过对家族资料的搜寻,阅读和整理,生动地描述和再现了一个世袭商业家庭在第一次世界战和第二次世界大战中一波三折的命运,以及她情感上,政治上同自己家族激烈的交锋。她娓娓的叙述方式让遭受同样命运的德国的胞们深受感动。

目录

序

第一章典型的德国家族

第二章第一次世界大战

第三章年轻的骑兵军官

第四章战败的德国

第五章从军人到商人

第六章热恋中的年轻人

第七章婚姻--家族延续的纽带

第八章二十年代的德国与克拉姆洛特家族

第九章纳粹上台

第十章德国一步步走向新的战争

第十一章第二次世界大战

第十二章战争洗礼中的克拉姆洛特家族

第十三章恐慌!德国

第十四章暗杀失败

后记

谢辞

本书出版后连续六个朋雄踞德国新书最畅销书榜首。作者维比克·布吕安——主人公的女儿,通过对家族资料的搜寻,阅读和整理,生动地描述和再现了一个世袭商业家庭在第一次世界战和第二次世界大战中一波三折的命运,以及她情感上,政治上同自己家族激烈的交锋。她娓娓的叙述方式让遭受同样命运的德国的胞们深受感动。

目录

序

第一章典型的德国家族

第二章第一次世界大战

第三章年轻的骑兵军官

第四章战败的德国

第五章从军人到商人

第六章热恋中的年轻人

第七章婚姻--家族延续的纽带

第八章二十年代的德国与克拉姆洛特家族

第九章纳粹上台

第十章德国一步步走向新的战争

第十一章第二次世界大战

第十二章战争洗礼中的克拉姆洛特家族

第十三章恐慌!德国

第十四章暗杀失败

后记

谢辞

普鲁士之战:1944-1945 豆瓣

Battleground Prussia

作者:

(英)普里特·巴塔

译者:

小小冰人

中国长安出版社

2015

- 5

红军到达德国领土,直至希特勒政权最终崩溃,之间可怕的几个月在整个二战期间无出其右。苏军试图对纳粹在苏联犯下的暴行实施报复,这导致一场数百万人丧生的残酷厮杀。

从标志着苏联征服东、西普鲁士的一系列重大战役,到维斯瓦河河口的最终投降,本书以令人心寒的细节详尽描述了士兵和平民们的殊死搏斗。通过前所未见的证词和敏锐的战略分析,这些残酷的战役被生动地呈现出来,展现在我们眼前的是前所未有的恐怖和痛苦。

从标志着苏联征服东、西普鲁士的一系列重大战役,到维斯瓦河河口的最终投降,本书以令人心寒的细节详尽描述了士兵和平民们的殊死搏斗。通过前所未见的证词和敏锐的战略分析,这些残酷的战役被生动地呈现出来,展现在我们眼前的是前所未有的恐怖和痛苦。

納粹獵人 豆瓣 Goodreads

The Nazi Hunters

作者:

安德魯.納古斯基(Andrew Nagorski)

译者:

高紫文

左岸文化

2017

- 10

1945年,二戰結束,但對另一群人來說,追尋正義的路程才要開始……

冷戰開始後,大多數二戰勝利方的人士都沒有興趣再追討納粹戰犯的罪行。許多低階的納粹戰犯很快就混入百萬人群中,在戰後歐洲重新開始生活,甚至冒險逃離歐洲大陸。本書所聚焦的這一小群人,他們不願見到納粹的暴行被遺忘,決心一步一步追蹤戰犯逃亡的腳步,就算到天涯海角也要找到人。

我們會介紹碧特.克拉斯費德(Beate Klarsfeld),她賞了曾經加入納粹黨的西德總理齊辛格耳光;波蘭檢察官傑恩.西恩(Jan Sehn),他負責審理奧許維茲的指揮官魯道夫.霍斯;還有德國法官費里茲.鮑爾(Fritz Bauer),他不斷地督促同胞去面對自己國家的大屠殺紀錄。此外,我們也會談到以色列特工局莫薩德的特務拉斐.艾坦(Rafi Eitan)與艾里.羅森邦(Eli Rosenbaum),前者成功抓到艾希曼,後者協助美國司法部特別辦公室把那些默默躲在美國境內的納粹戰犯驅逐出境。

二戰過後七十年,納粹獵人的時代也劃下句點,獵人與被獵者漸漸凋零,我們也終能完整地回顧這些人的事蹟。

當中許多案子爭議很大、事實難以界定。有些集中營的守衛活到了九十多歲才被抓到,根本就找不到目擊證人可指證他們戰時所扮演的角色。納粹獵人的故事改變了我們對於對與錯的基本認知,究竟是正義、還是復仇,世人還在爭執。但這些令人屏息的冒險故事,頑強又有決心的追獵者,其無止盡的追尋,令人難以忘懷。

得獎與推薦記錄

「如今,僅存的前納粹黨員一個一個死去,那些一輩子追獵他們的人也在凋零。納古斯基持平地寫下這些足跡遍布全球的故事,用更廣的視野來看待他們的努力。」《外交事務》

「作者全面地寫下這些永不放棄的男男女女的故事,因為他們的勇敢與努力,數百萬冤魂的正義才得以伸張。」The Weekly Standard

「作者文筆流暢、平易近人。他點出了納粹獵人之間不同的策略、政治與個性所造成的齟齬。即使他們彼此作對、也犯了錯,他還是佩服這些納粹獵人的成就。他們協助找出這些犯行者最不可饒恕的罪惡,清清楚楚地銘刻納粹所有的罪行,沒有疑問、沒有爭議,清楚地寫入歷史當中。」The Forward

「不管是戰爭期間或是戰後,世人都虧待了受難者,因為加害者逍遙法外,繼續過自己的生活。為了實現正義,這幾位納粹獵人意志堅定。這本書是他們的故事。每個人都應該讀。」哈佛大學法學教授,艾倫.德修茲(Alan M Dershowitz)

「作者編織出這部迷人、緊湊讓人無法釋卷的歷史故事。本書確實與當前的世界有關:我們願意去做那些辛勞、無人聞問的工作,去揪出巴爾幹、中東與非洲戰犯,追查他們無可言喻的罪行嗎?這本書此時正是警鐘,提醒世人,對付戰爭罪行的執行者,我們有應負的道德責任。」匈牙利歷史作家,凱蒂.馬頓(Kati Marton),著有The great escape : nine Jews who fled Hitler and changed the world.

「本書是本生動的群傳,描繪不同納粹獵人的樣貌。西蒙.維森塔爾和克拉斯費德夫婦已經為人知悉。但是本書最特別之處,就是作者有寫到幾位不那麼為人所知的納粹獵人:比如波蘭法官傑恩.西恩、德國檢察官費里茲.鮑爾以及美國檢察官威廉.丹森。」美國歷史學家,克里斯多佛.白朗寧(Christopher Browning),著有Ordinary Men : Reserve Police Battalion 101 and the Final Solution in Poland

「為了讓無數的殺人兇手得到懲罰,二戰結束後另一場戰爭於是開啟。當其他人試著遮遮掩掩,要埋葬歷史上這汙穢的一章,納古斯基卻寫出這個鍥而不捨的緝凶故事。在仔細的查證下,他用高超的文筆下寫這本引人入勝的歷史書,雖然內容令人有點不安。」歷史作家,道格拉斯.沃勒(Douglas Waller),著有Disciples: The World War II Missions of the CIA Directors Who Fought for Wild Bill Donovan

「這本書為歷史做出了無價的貢獻。作者趕在歷史之窗消逝前,將這數十年來、千絲萬縷的精彩情節編織在一起。在他精巧的文筆下,故事迷人、文字挑動讀者的情緒。本書令人無法釋卷,調查詳實又充滿諜報情節,讓我們認識這段的實現正義(而不是復仇)的史詩。」美國外交學者戈登.高斯坦(Gordon M. Goldstein)

冷戰開始後,大多數二戰勝利方的人士都沒有興趣再追討納粹戰犯的罪行。許多低階的納粹戰犯很快就混入百萬人群中,在戰後歐洲重新開始生活,甚至冒險逃離歐洲大陸。本書所聚焦的這一小群人,他們不願見到納粹的暴行被遺忘,決心一步一步追蹤戰犯逃亡的腳步,就算到天涯海角也要找到人。

我們會介紹碧特.克拉斯費德(Beate Klarsfeld),她賞了曾經加入納粹黨的西德總理齊辛格耳光;波蘭檢察官傑恩.西恩(Jan Sehn),他負責審理奧許維茲的指揮官魯道夫.霍斯;還有德國法官費里茲.鮑爾(Fritz Bauer),他不斷地督促同胞去面對自己國家的大屠殺紀錄。此外,我們也會談到以色列特工局莫薩德的特務拉斐.艾坦(Rafi Eitan)與艾里.羅森邦(Eli Rosenbaum),前者成功抓到艾希曼,後者協助美國司法部特別辦公室把那些默默躲在美國境內的納粹戰犯驅逐出境。

二戰過後七十年,納粹獵人的時代也劃下句點,獵人與被獵者漸漸凋零,我們也終能完整地回顧這些人的事蹟。

當中許多案子爭議很大、事實難以界定。有些集中營的守衛活到了九十多歲才被抓到,根本就找不到目擊證人可指證他們戰時所扮演的角色。納粹獵人的故事改變了我們對於對與錯的基本認知,究竟是正義、還是復仇,世人還在爭執。但這些令人屏息的冒險故事,頑強又有決心的追獵者,其無止盡的追尋,令人難以忘懷。

得獎與推薦記錄

「如今,僅存的前納粹黨員一個一個死去,那些一輩子追獵他們的人也在凋零。納古斯基持平地寫下這些足跡遍布全球的故事,用更廣的視野來看待他們的努力。」《外交事務》

「作者全面地寫下這些永不放棄的男男女女的故事,因為他們的勇敢與努力,數百萬冤魂的正義才得以伸張。」The Weekly Standard

「作者文筆流暢、平易近人。他點出了納粹獵人之間不同的策略、政治與個性所造成的齟齬。即使他們彼此作對、也犯了錯,他還是佩服這些納粹獵人的成就。他們協助找出這些犯行者最不可饒恕的罪惡,清清楚楚地銘刻納粹所有的罪行,沒有疑問、沒有爭議,清楚地寫入歷史當中。」The Forward

「不管是戰爭期間或是戰後,世人都虧待了受難者,因為加害者逍遙法外,繼續過自己的生活。為了實現正義,這幾位納粹獵人意志堅定。這本書是他們的故事。每個人都應該讀。」哈佛大學法學教授,艾倫.德修茲(Alan M Dershowitz)

「作者編織出這部迷人、緊湊讓人無法釋卷的歷史故事。本書確實與當前的世界有關:我們願意去做那些辛勞、無人聞問的工作,去揪出巴爾幹、中東與非洲戰犯,追查他們無可言喻的罪行嗎?這本書此時正是警鐘,提醒世人,對付戰爭罪行的執行者,我們有應負的道德責任。」匈牙利歷史作家,凱蒂.馬頓(Kati Marton),著有The great escape : nine Jews who fled Hitler and changed the world.

「本書是本生動的群傳,描繪不同納粹獵人的樣貌。西蒙.維森塔爾和克拉斯費德夫婦已經為人知悉。但是本書最特別之處,就是作者有寫到幾位不那麼為人所知的納粹獵人:比如波蘭法官傑恩.西恩、德國檢察官費里茲.鮑爾以及美國檢察官威廉.丹森。」美國歷史學家,克里斯多佛.白朗寧(Christopher Browning),著有Ordinary Men : Reserve Police Battalion 101 and the Final Solution in Poland

「為了讓無數的殺人兇手得到懲罰,二戰結束後另一場戰爭於是開啟。當其他人試著遮遮掩掩,要埋葬歷史上這汙穢的一章,納古斯基卻寫出這個鍥而不捨的緝凶故事。在仔細的查證下,他用高超的文筆下寫這本引人入勝的歷史書,雖然內容令人有點不安。」歷史作家,道格拉斯.沃勒(Douglas Waller),著有Disciples: The World War II Missions of the CIA Directors Who Fought for Wild Bill Donovan

「這本書為歷史做出了無價的貢獻。作者趕在歷史之窗消逝前,將這數十年來、千絲萬縷的精彩情節編織在一起。在他精巧的文筆下,故事迷人、文字挑動讀者的情緒。本書令人無法釋卷,調查詳實又充滿諜報情節,讓我們認識這段的實現正義(而不是復仇)的史詩。」美國外交學者戈登.高斯坦(Gordon M. Goldstein)

柏林1936 豆瓣

Berlin 1936: Sechzehn Tage im August

作者:

奧利弗.希爾梅斯

译者:

傅熙理

貓頭鷹

2017

- 9

1936年柏林奧運是納粹騙局的最高峰!

這是一個空前絕後的盛事

受害者與加害者齊聚一堂,參與者與旁觀者共襄盛舉

一同迎接這場1936年的夏日神話

█「禁止猶太人」的標語消失了

這年夏天,柏林狂熱地迎來奧林匹克運動會。突然間這座城市又像個對國際開放蓬勃脈動的大都會。「禁止猶太人」的標語消失了,搖擺樂的音調取代了納粹黨黨歌響徹大街小巷。國家社會主義者一方面把自己假扮為愛好和平的東道主,但另一方面納粹政權卻正在全面壓迫猶太人,整頓全國上下為接下來的戰爭作準備。

█秋後算帳,等在奧運之後

這是個自相矛盾的夏天:奧林匹克體育場內群眾大聲歡呼,城外卻蓋起了集中營。黨殷殷告誡各方,不得展現出一點歧視黑人運動員的樣子,卻在場上排斥猶太運動員。為了殺雞儆猴,在社會大眾面前樹立良好形象,將綁架犯立即判處死刑,卻要求媒體不得大肆張揚。政權無所不用其極地諂媚國外遊客,讓柏林市民度過了一段喜出望外的自由時光。但表面的平靜,隨著奧運接近尾聲,將逐漸被打破。一切的秋後算帳,都等在奧運結束之後。

█「納粹版」的老大哥正在看著

在這16天裡,柏林國家警察局依舊每日報告:「裁縫華特・哈爾福,涉嫌對他太太說了這句話:『現在一定要把希特勒幹掉,就像暗殺英國國王那樣。』一旦對這項指控有可靠的證人出現,立即下令逮補哈爾福。」書中無數名人顯貴與無名小卒,都彷彿活在無所不在的鏡頭下。

█一場精神上的瘟疫正在蔓延

在這場希特勒的把戲中,有些人更愛德國:情不自禁強吻希特勒的美國婦女,為了希特勒熱淚盈框的維也納遊客。但也有人因此瞥見:這塊土地有一些無法復原、遺失掉的事情。這些國家社會主義者討厭所有和他們不同的人,「那是一場精神上的瘟疫,看不見,而且無法認知,就像死亡。」

◎國際好評

宛如一幅肖像速寫。能夠閱讀如此栩栩如生的歷史寫作是讀者的福氣。──德國電視二台ZDF、文化報導雜誌Aspekte。

可以得知關於希特勒的夏季神話的大小事蹟。……一本奪人呼吸的書……──Elmar Krekeler,德國世界報。

讀來輕快,娛樂性十足。能對當時柏林有相當良好的瞭解。──西德廣播五台,節目Neugier genügt。

本書宛如時光機。作者成功令讀者彷彿置身陌生年代。──漢諾威日報。

優雅翩翩敘述八十年前的一個夏天。──柏林日報。

作者速寫了柏林1936年緊密的氛圍,細節之多令人讚嘆。──柏林日報

我們至今還不知曉的第三帝國的日常小故事。……這是活生生的歷史。──紐倫堡日報

作者尤其成功地撓到這場神話般比賽的青銅鏽。──萊茵內卡報

八月的十六天緊湊吸引人的全息圖……,彷彿小說般扣人心弦。──奧地利廣播,Lesart節目

這是一個空前絕後的盛事

受害者與加害者齊聚一堂,參與者與旁觀者共襄盛舉

一同迎接這場1936年的夏日神話

█「禁止猶太人」的標語消失了

這年夏天,柏林狂熱地迎來奧林匹克運動會。突然間這座城市又像個對國際開放蓬勃脈動的大都會。「禁止猶太人」的標語消失了,搖擺樂的音調取代了納粹黨黨歌響徹大街小巷。國家社會主義者一方面把自己假扮為愛好和平的東道主,但另一方面納粹政權卻正在全面壓迫猶太人,整頓全國上下為接下來的戰爭作準備。

█秋後算帳,等在奧運之後

這是個自相矛盾的夏天:奧林匹克體育場內群眾大聲歡呼,城外卻蓋起了集中營。黨殷殷告誡各方,不得展現出一點歧視黑人運動員的樣子,卻在場上排斥猶太運動員。為了殺雞儆猴,在社會大眾面前樹立良好形象,將綁架犯立即判處死刑,卻要求媒體不得大肆張揚。政權無所不用其極地諂媚國外遊客,讓柏林市民度過了一段喜出望外的自由時光。但表面的平靜,隨著奧運接近尾聲,將逐漸被打破。一切的秋後算帳,都等在奧運結束之後。

█「納粹版」的老大哥正在看著

在這16天裡,柏林國家警察局依舊每日報告:「裁縫華特・哈爾福,涉嫌對他太太說了這句話:『現在一定要把希特勒幹掉,就像暗殺英國國王那樣。』一旦對這項指控有可靠的證人出現,立即下令逮補哈爾福。」書中無數名人顯貴與無名小卒,都彷彿活在無所不在的鏡頭下。

█一場精神上的瘟疫正在蔓延

在這場希特勒的把戲中,有些人更愛德國:情不自禁強吻希特勒的美國婦女,為了希特勒熱淚盈框的維也納遊客。但也有人因此瞥見:這塊土地有一些無法復原、遺失掉的事情。這些國家社會主義者討厭所有和他們不同的人,「那是一場精神上的瘟疫,看不見,而且無法認知,就像死亡。」

◎國際好評

宛如一幅肖像速寫。能夠閱讀如此栩栩如生的歷史寫作是讀者的福氣。──德國電視二台ZDF、文化報導雜誌Aspekte。

可以得知關於希特勒的夏季神話的大小事蹟。……一本奪人呼吸的書……──Elmar Krekeler,德國世界報。

讀來輕快,娛樂性十足。能對當時柏林有相當良好的瞭解。──西德廣播五台,節目Neugier genügt。

本書宛如時光機。作者成功令讀者彷彿置身陌生年代。──漢諾威日報。

優雅翩翩敘述八十年前的一個夏天。──柏林日報。

作者速寫了柏林1936年緊密的氛圍,細節之多令人讚嘆。──柏林日報

我們至今還不知曉的第三帝國的日常小故事。……這是活生生的歷史。──紐倫堡日報

作者尤其成功地撓到這場神話般比賽的青銅鏽。──萊茵內卡報

八月的十六天緊湊吸引人的全息圖……,彷彿小說般扣人心弦。──奧地利廣播,Lesart節目

战败者 豆瓣 Goodreads

The Vanquished:Why the First World War Failed to End,1917-1923

8.7 (6 个评分)

作者:

[德] 罗伯特·格瓦特

译者:

朱任东

译林出版社

2017

- 10

对于第一次世界大战的战胜国来说,1918年11月11日即意味着战争的结束;而对于战败国来说,它却是一场巨大暴力灾难的开始。在很大程度上,第一次世界大战对欧洲的破坏性并不只是西线残酷的战斗,而是其所导致的毁灭性后果,即在战后爆发冲突的地区,人们被革命、大屠杀、种族清洗和不断升级的军事冲突彻底野蛮化了。1917年至1923年间,遍布中欧、东欧和东南欧的暴力冲突导致数百万人死亡,而正是在这样的战争废墟上,极端意识形态开始形成,法西斯主义和纳粹主义分别在意大利和德国取得胜利,并由此导致了第二次世界大战的爆发。第一次世界大战虽已过去百年,但其直接后果所引发的一系列问题至今仍困扰着世界。

《战败者》是一部极具创见性和扣人心弦的历史著作,既具有很强的可读性,又不失学术的严谨性,作者在二者之间实现了较好的平衡。作者通过多个语种的丰富史料,展现了第一次世界大战后波及欧洲多个国家的暴力冲突的完整图景。作者指出,第一次世界大战的结束及和平条约的签署,并未解决困扰欧洲诸多国家的民族和边界问题,战败国国内及国家间持续数年的暴力冲突,为法西斯主义、纳粹主义等极端意识形态在欧洲的孕育提供了适宜的温床,并最终引导致了第二次世界大战的爆发。本书不仅有助于读者完整理解20世纪上半叶的欧洲历史,尤其是两次世界大战之间欧洲动荡的历史,更有利于加深对当下中东乱局的认知。

《战败者》是一部极具创见性和扣人心弦的历史著作,既具有很强的可读性,又不失学术的严谨性,作者在二者之间实现了较好的平衡。作者通过多个语种的丰富史料,展现了第一次世界大战后波及欧洲多个国家的暴力冲突的完整图景。作者指出,第一次世界大战的结束及和平条约的签署,并未解决困扰欧洲诸多国家的民族和边界问题,战败国国内及国家间持续数年的暴力冲突,为法西斯主义、纳粹主义等极端意识形态在欧洲的孕育提供了适宜的温床,并最终引导致了第二次世界大战的爆发。本书不仅有助于读者完整理解20世纪上半叶的欧洲历史,尤其是两次世界大战之间欧洲动荡的历史,更有利于加深对当下中东乱局的认知。

柏林记忆 豆瓣

8.9 (7 个评分)

作者:

[俄] 玛丽·瓦西里奇科夫

译者:

唐嘉慧

世纪文景/上海人民出版社

2018

- 1

一部几乎贯穿整个“二战”的长篇战时日记。

这本日记的记录时间与整个“二战”大致同步,横跨1940—1945年这些重要的“二战”年月:从苏德友好到两国开战、战事吃紧,从喧闹的舞会派对到满地碎玻璃的破烂酒吧……日记勾勒出了一条具有时间感的纵向线索,以此为战事及其后果刻划了清晰的轨迹。时间密集的日记,带来引人入胜的现场感。读者几乎随着作者一起,经历了一遍战时柏林的生活。

一卷布满历史细节的私人“二战”史。

关于“二战”的历史资料和研究著作很多,本书的写法相比一些讲述“二战”历史的鸿篇巨制,当然是零散而又琐碎的。但作者以战争亲历者的视角,记录了她在战争中的心理状态、物质生活、思想认识、社交、工作等方方面面的内容,使这本日记成为名副其实的私人历史,书中所录的这些细腻、生动、切身的历史细节,正是厚重的大部头历史的一种补充和佐证。值得强调的是,书中用非常详尽的篇幅描述了“七月密谋”暗杀希特勒行动的发起和失败,以及事发后盖世太保的传讯,相关人员的被捕等德方的恐怖手段。本书对这一历史事件做了当事人角度的近距离描述,也是迄今为止发现的唯一一份相关目击记录,是弥足珍贵的一手史料。

一本俄国流亡贵族女性的传奇自传。

本书作者玛丽(“蜜丝”)·瓦西里奇科夫是一位具有传奇特质的女性,出身白俄贵族家庭,父母身份显赫。幼年起即随父母流亡海外,游学法国。成年后在德国工作。这本日记也可视为她的自传。作者开始书写作时才23岁,非常年轻。日记起初也写到了一些富有青春气息的游乐和爱慕事件。但从日记的后半部分可以看出,蜜丝俨然已经成为一名在战火中淬炼出了勇气的成熟女性。这本日记在这一层面上,是一本传奇女性在战争中的个人成长史。同时,由于蜜丝的贵族身份,日记也揭露了一个通常为人所忽略的历史真相:希特勒和贵族之间关系紧张。“七月密谋”刺杀希特勒事件证明了这一点,其中很多参与刺杀者都是贵族。希特勒以此次暗杀行动为借口,铲除了当时欧洲许多地位显赫的家族。

-----------

这本日记开始于1940年1月1日——第二次世界大战爆发后的第一个新年。记日记的这位白俄女爵玛丽(“蜜丝”)·瓦西里奇科夫只有23岁,她与自幼便十分亲密的姐姐带着十一件行李和一台留声机前往柏林。彼时天色仍一片漆黑,一切才刚刚开始。她只顾为生活拮据发愁,完全没有预料到,今后的数年间,警报、炮弹和物资短缺,填满了大部分的日常生活。其后,死亡和盖世太保的阴影又不断降临。而她,将笔耕不辍,勇敢地记录这一切。

------------

战时留下的最不容忽视的文献,处在如此险恶的环境,文字却又无与伦比的平静和优雅。 ——约翰·高伯瑞(哈佛教授,经济学家)

一言以蔽之,这是迄今为止最杰出的战时日记。这本书既平时又深刻,它透过一位年轻漂亮的贵族小姐的眼睛,勾画了旧欧洲的灭亡。而这位贵族小姐自己的世界,也随着她所经历的事件慢慢覆灭。 ——约翰·勒卡雷

文字生动,细节丰富,叙述明晰,有人道关怀,堪比经典之作《塞缪尔·佩皮斯日记》。 ——《观察家报》

作为不容忽视的史料,这本书无与伦比。 ——英国著名历史学家A. J. P. 泰勒

一份才华横溢的柏林战时见证,也是一个美丽女人怀着令人难以置信的勇气,日复一日谋生活的记录。 ——《每日邮报》

历史、回忆录和自传的巧妙的结合……书中有许多生动的形象……这位被称作蜜丝的小姐在1940年开始写日记时,还……很在意那些花花公子和热闹的聚会……但是到1945年,她不再抱有这样的幻想。她更渴求食物……在柏林和维也纳,她闻到过轰炸之后的废墟中散发出的尸体腐烂的味道,也曾经失去过挚友。 ——《华盛顿邮报》

这本日记的记录时间与整个“二战”大致同步,横跨1940—1945年这些重要的“二战”年月:从苏德友好到两国开战、战事吃紧,从喧闹的舞会派对到满地碎玻璃的破烂酒吧……日记勾勒出了一条具有时间感的纵向线索,以此为战事及其后果刻划了清晰的轨迹。时间密集的日记,带来引人入胜的现场感。读者几乎随着作者一起,经历了一遍战时柏林的生活。

一卷布满历史细节的私人“二战”史。

关于“二战”的历史资料和研究著作很多,本书的写法相比一些讲述“二战”历史的鸿篇巨制,当然是零散而又琐碎的。但作者以战争亲历者的视角,记录了她在战争中的心理状态、物质生活、思想认识、社交、工作等方方面面的内容,使这本日记成为名副其实的私人历史,书中所录的这些细腻、生动、切身的历史细节,正是厚重的大部头历史的一种补充和佐证。值得强调的是,书中用非常详尽的篇幅描述了“七月密谋”暗杀希特勒行动的发起和失败,以及事发后盖世太保的传讯,相关人员的被捕等德方的恐怖手段。本书对这一历史事件做了当事人角度的近距离描述,也是迄今为止发现的唯一一份相关目击记录,是弥足珍贵的一手史料。

一本俄国流亡贵族女性的传奇自传。

本书作者玛丽(“蜜丝”)·瓦西里奇科夫是一位具有传奇特质的女性,出身白俄贵族家庭,父母身份显赫。幼年起即随父母流亡海外,游学法国。成年后在德国工作。这本日记也可视为她的自传。作者开始书写作时才23岁,非常年轻。日记起初也写到了一些富有青春气息的游乐和爱慕事件。但从日记的后半部分可以看出,蜜丝俨然已经成为一名在战火中淬炼出了勇气的成熟女性。这本日记在这一层面上,是一本传奇女性在战争中的个人成长史。同时,由于蜜丝的贵族身份,日记也揭露了一个通常为人所忽略的历史真相:希特勒和贵族之间关系紧张。“七月密谋”刺杀希特勒事件证明了这一点,其中很多参与刺杀者都是贵族。希特勒以此次暗杀行动为借口,铲除了当时欧洲许多地位显赫的家族。

-----------

这本日记开始于1940年1月1日——第二次世界大战爆发后的第一个新年。记日记的这位白俄女爵玛丽(“蜜丝”)·瓦西里奇科夫只有23岁,她与自幼便十分亲密的姐姐带着十一件行李和一台留声机前往柏林。彼时天色仍一片漆黑,一切才刚刚开始。她只顾为生活拮据发愁,完全没有预料到,今后的数年间,警报、炮弹和物资短缺,填满了大部分的日常生活。其后,死亡和盖世太保的阴影又不断降临。而她,将笔耕不辍,勇敢地记录这一切。

------------

战时留下的最不容忽视的文献,处在如此险恶的环境,文字却又无与伦比的平静和优雅。 ——约翰·高伯瑞(哈佛教授,经济学家)

一言以蔽之,这是迄今为止最杰出的战时日记。这本书既平时又深刻,它透过一位年轻漂亮的贵族小姐的眼睛,勾画了旧欧洲的灭亡。而这位贵族小姐自己的世界,也随着她所经历的事件慢慢覆灭。 ——约翰·勒卡雷

文字生动,细节丰富,叙述明晰,有人道关怀,堪比经典之作《塞缪尔·佩皮斯日记》。 ——《观察家报》

作为不容忽视的史料,这本书无与伦比。 ——英国著名历史学家A. J. P. 泰勒

一份才华横溢的柏林战时见证,也是一个美丽女人怀着令人难以置信的勇气,日复一日谋生活的记录。 ——《每日邮报》

历史、回忆录和自传的巧妙的结合……书中有许多生动的形象……这位被称作蜜丝的小姐在1940年开始写日记时,还……很在意那些花花公子和热闹的聚会……但是到1945年,她不再抱有这样的幻想。她更渴求食物……在柏林和维也纳,她闻到过轰炸之后的废墟中散发出的尸体腐烂的味道,也曾经失去过挚友。 ——《华盛顿邮报》

希特勒的世界 豆瓣

The Psychopathic God : Adolf Hitler

作者:

[美] 罗伯特·G.L.韦特(Robert G. L. Waite)

/

Robert G. L. Waite

译者:

贾宇琰

中央编译出版社

2017

- 6

希特勒作为第三帝国的独裁力量,显示出了复杂的人格特征,本书研究了这个凶残的独裁者内心的扭曲人格,并指出希特勒的心理变态对他夺取政权、对他的公共政策和他的覆灭起到的作用。作者强调希特勒个人生活和社会经历中那些可以通过心理学方法更充分地加以理解的特异之处,而且,强调了文明对这种个性的人物有何反应。

作者将本书的研究方式定义为“心理史学”,弥补多年来结构主义史学对制度史的片面强调以及对个性问题的忽视;同时认为希特勒的人格并不能构成完整的解释,需在广阔的历史背景中了解他的一生。作者还反对将希特勒人格中的非理性成分作区别于常人的“恶魔化”,他认为希特勒不仅真实地存在于历史中,而且应当用正规的心理学方法,理解他的人生。总之,本书将临床心理学和政治史学结合起来,试图为希特勒这个人和他的时代找到令人满意的解释。

作者将本书的研究方式定义为“心理史学”,弥补了多年来结构主义史学对制度史的片面强调以及对个性问题的忽视;同时认为希特勒的人格并不能构成完整的解释,需在广阔的历史背景中了解他的一生。本书将临床心理学和政治史学结合起来,试图为希特勒这个人和他的时代找到令人满意的解释。片面强调以及对个性问题的忽视;同时认为希特勒的人格并不能构成完整的解释,需在广阔的历史背景中了解他的一生。作者还反对将希特勒人格中的非理性成分作区别于常人的“恶魔化”,他认为希特勒不仅真实地存在于历史中,而且应当用正规的心理学方法,理解他的人生。总之,本书将临床心理学和政治史学结合起来,试图为希特勒这个人和他的时代找到令人满意的解释。

作者将本书的研究方式定义为“心理史学”,弥补多年来结构主义史学对制度史的片面强调以及对个性问题的忽视;同时认为希特勒的人格并不能构成完整的解释,需在广阔的历史背景中了解他的一生。作者还反对将希特勒人格中的非理性成分作区别于常人的“恶魔化”,他认为希特勒不仅真实地存在于历史中,而且应当用正规的心理学方法,理解他的人生。总之,本书将临床心理学和政治史学结合起来,试图为希特勒这个人和他的时代找到令人满意的解释。

作者将本书的研究方式定义为“心理史学”,弥补了多年来结构主义史学对制度史的片面强调以及对个性问题的忽视;同时认为希特勒的人格并不能构成完整的解释,需在广阔的历史背景中了解他的一生。本书将临床心理学和政治史学结合起来,试图为希特勒这个人和他的时代找到令人满意的解释。片面强调以及对个性问题的忽视;同时认为希特勒的人格并不能构成完整的解释,需在广阔的历史背景中了解他的一生。作者还反对将希特勒人格中的非理性成分作区别于常人的“恶魔化”,他认为希特勒不仅真实地存在于历史中,而且应当用正规的心理学方法,理解他的人生。总之,本书将临床心理学和政治史学结合起来,试图为希特勒这个人和他的时代找到令人满意的解释。

亢奋战 豆瓣

Der totale Rausch: Drogen im Dritten Reich

8.1 (33 个评分)

作者:

[德] 诺曼·奥勒

译者:

强朝晖

社会科学文献出版社

2018

- 10

☆德国作家诺曼·奥勒的首部非虚构作品

☆第一次全面披露纳粹统治下的毒品状况

☆颠覆我们对纳粹和二战认知的一本书

本书第一次全面论述了纳粹统治下的毒品状况——包括可卡因、海洛因、吗啡和冰毒。而这些对于纳粹军队恢复士气起了至关重要的作用,也部分解释了战争初期德国为何攻无不克 。

根据奥勒的研究,毒品无法解释第三帝国的意识形态,却能解释他们的内部混乱以及问题重重和令人疑惑的决策。本书中提到,毒品对希特勒和他的随从有着重大的影响,当战事不利于德国的时候,他们甚至采用了更让人难以理解的鸡尾酒疗法来缓和自己的情绪。这些化学兴奋剂改变了我们对于纳粹高层的及其判断形势能力的认识。

本书展现了纳粹德国的另一面——毒品状况,也从另一个侧面揭示了纳粹失败的原因,为读者更加全面认知纳粹德国提供了一部具有较强可读性的学术专著。

☆第一次全面披露纳粹统治下的毒品状况

☆颠覆我们对纳粹和二战认知的一本书

本书第一次全面论述了纳粹统治下的毒品状况——包括可卡因、海洛因、吗啡和冰毒。而这些对于纳粹军队恢复士气起了至关重要的作用,也部分解释了战争初期德国为何攻无不克 。

根据奥勒的研究,毒品无法解释第三帝国的意识形态,却能解释他们的内部混乱以及问题重重和令人疑惑的决策。本书中提到,毒品对希特勒和他的随从有着重大的影响,当战事不利于德国的时候,他们甚至采用了更让人难以理解的鸡尾酒疗法来缓和自己的情绪。这些化学兴奋剂改变了我们对于纳粹高层的及其判断形势能力的认识。

本书展现了纳粹德国的另一面——毒品状况,也从另一个侧面揭示了纳粹失败的原因,为读者更加全面认知纳粹德国提供了一部具有较强可读性的学术专著。

黑土 豆瓣 谷歌图书

Black Earth: The Holocaust as History and Warning

作者:

提摩希‧史奈德(Timothy Snyder)

译者:

陳柏旭

聯經

2018

- 6

其它标题:

黑土:大屠殺為何發生?生態恐慌、國家毀滅的歷史警訊

已故歷史學家東尼‧賈德:史奈德是我一九八九年之後一直期待的那類人的典範:研究東歐的一代美國學人。……

史奈德的敘事功力,令人想起同樣任教於耶魯大學歷史系的中國史學家史景遷(Jonathan Spence)教授。

這是歷史的幽靈徘徊不去的亂世

大濫殺、強制滅絕、滅種、滅族再度上演?!當今世界現況已和希特勒所處的世界愈來越像!

地球人口爆炸、乾淨水源短缺、糧食危機,外加全球氣候變異、天災人禍頻傳……

一直以來我們誤會大屠殺的真正成因:生態恐慌和國家毀滅!

原來,人人都可能是滅絕的幫凶!!

★全球東歐史研究領域最著名的重量級歷史學專家

★耶魯大學開授東歐史課程,選修人數動輒逾兩百人的知名教授

★《紐約時報》年度暢銷書&編輯選書 New York Times Bestseller & Editors’ Choice

★《華盛頓郵報》、《經濟學人》、《出版者週刊》 2015年度好書

★入圍英國最著名非小說圖書獎「塞謬爾‧約翰遜」獎(Samuel Johnson Prize)決選

★亞馬遜網站(Amazon)歷史圖書類長年高踞 Top 20 的暢銷歷史作家

★普立茲獎得主安妮‧艾普鮑姆(Anne Applebaum)、歷史學家伊恩‧克索(Ian Kershaw)、歷史學家黛博拉‧利普斯塔特(Deborah Lipstadt)、前美國國務卿亨利‧季辛吉(Henry Kissinger)、美國前國家安全顧問布里辛斯基(Zbigniew Brzezinski)推薦

「生存競爭」這個赤裸原始的課題又逐漸浮上檯面。

如果人失去了成為「人」的條件,非常有可能再度形成「清洗」世界的危機!

人們長久以來對二戰大屠殺的刻板印象是,納粹德國透過精密的計畫,對領地進行全面控制,對外侵略的同時也對內屠殺。因此人們以為,形成大屠殺機制的關鍵因素是,一個高效能的國家威權,宣傳極端的種族偏見,運用極致冷酷的科學理性來進行種族清洗──在今天,這些因素似乎不太可能重現。

知名歷史學專家提摩希‧史奈德的《黑土:大屠殺為何發生?生態恐慌、國家毀滅的歷史警訊》,正是為了打破上述迷思,嘗試將當前國際時局發展如何與二戰發生關聯,提出新的見解,震撼國際史學界!在《黑土》如史詩般、講述種族滅絕和生存歷史一書中,提摩希‧史奈德替這一樁二十世紀最殘暴的行動提出了新的解釋,並揭示接下來的二十一世紀人類將面臨的挑戰。他根據來自東歐的最新研究資料,這一場浩劫倖存者所提供、早已被人遺忘的證詞,提出了猶太人大屠殺事件仍然離現今人類一點都不遠,不但比想像中更易於理解而感同身受,也更加令人不寒而慄。

大屠殺的概念始於希特勒幽暗但不難理解的腦海深處,認為消滅猶太人能恢復世界平衡,讓德國人取得迫切需要的資源。這種世界觀只有在德國摧毀其他國家的情況下才可能實現,所以希特勒的目標是在歐洲掀起一場殖民大戰。在無國界地區,幾乎所有猶太人都喪失性命。唯獨少數正義之士,在沒有組織機關援助下,幫助被迫害的猶太人。《黑土》一書中有部分最新研究是致力於理解這些非凡難得的個人行為。他們面臨種種難以超越的艱難,只能更加確認──當國家毀滅和生態恐慌招致危險,這些人的義行固然值得效法,但處於相似情況下的人類,往往很難會有如此做法。

史奈德認為忽視大屠殺的教訓,導致人類誤解了現代性,並危及未來。

二十一世紀初的現在已愈發近似二十世紀初,儘管人類不太願意承認,但此時此刻越來越像希特勒的世界。要拯救世界、拯救人類,我們必須正視大屠殺,並從歷史警訊中學習。

※ 專文導讀推薦

‧黃哲翰│udn《轉角國際》專欄作家

‧戴達衛(David Demes)│udn《轉角國際》專欄作家、清大社會所博士生

‧陳柏旭│耶魯大學東亞語文學系博士候選人

※ 國內學者專家聯名推薦

‧伍碧雯│國立臺北大學歷史學系副教授

‧林育立│媒體撰稿人、旅德記者及譯者

‧陳致宏│中研院歷史語言研究所博士後

‧廖揆祥│東吳大學德國文化學系副教授

‧蔡慶樺│駐法蘭克福辦事處祕書、專欄作家

‧戴麗娟│中研院歷史語言研究所副研究員

※ 國際媒體一致好評

‧令人欽佩又殘酷的一針見血……非正統卻又挑釁的書寫。

──《紐約客》

‧《黑土》一書既迷人又精彩、勾人……令人不安的寫實。

──《華爾街日報》

‧深具啟發、有說服力……更息息相關。

──《亞特蘭大日報》

‧堅定直視大屠殺……大膽將過去與現代連結並毫不畏懼。

──《紐約時報》

‧史奈德的歷史巨作為當代提出至關重要的一課……證明身為知識分子和追求道德資源,如何更深層地去思考可怕的過去,從而去強化並建立一個以法治、權利和公民為基礎的未來。

──《華盛頓日報》

‧一次針對大屠殺且令人印象深刻的重新評斷,一門確信能致使讀者重新思考所思所知、所相信的課題……對於那些渴望了解大屠殺在歷史上神話性元素的人而言,《黑土》將是一場不安的閱讀體驗。

──《經濟學人》

‧史奈德既是一位偉大的歷史學家也是一位活潑的記者……如果我們更清楚了解納粹的恐怖,我們也就不易在這時代被往昔片面之辭給誤導。

──《評論家》

‧史奈德的書寫既優雅又清晰,他廣泛閱讀許多為人熟知的文獻,並在本書中將前作彙整成一部大屠殺的書寫,以陌生語彙重現熟悉議題的論述,挑戰專家與非專家的思維。

──《以色列國土報》

‧不論你已閱讀過多少歷史、傳記甚至回憶錄,本書將迫使你在看待大屠殺歷史中,看到全面性、具啟示性的一道光芒。

──《猶太週報》

※ 國際知名學者專家一致推薦

‧各方面都異常出色!……儘管我已廣泛閱讀大屠殺相關書寫,每一章都還是學到新的東西。熟悉多種語言的史奈德挖掘了同時期常被忽略的東歐資料。

──史蒂芬‧卡特 Stephen Carter(耶魯知名法學家),《彭博新聞社》

‧在這本極具重要性的《黑土》中,史奈德迫使我們重新審視這些巨大的罪行,以熾熱的知識分子誠信書寫的最新力作,比前作《血色之地:希特勒與史達林之間的歐洲》更深入地去探討兩個政權如何交互影響。

──安東尼‧比弗 Antony Beevor(知名軍事歷史學家),《星期日泰晤士報》

‧在這本不俗又創新的書中,作者重新審視了大屠殺相關文獻淵源,將希特勒的「種族滅絕」牢牢置放於1930年代歐洲政治與外交之中,對於關心那段艱難歷史的人,這是一本必讀之書。

──安妮‧艾普鮑姆 Anne Applebaum(長期觀察中東歐專欄作家、普立茲獎得主)

‧對大屠殺提出大膽、全新的理解方式,將希特勒的種族世界觀和國家毀滅及對於糧食、土地索求作連結,這見解將使人對現今世界深思卻也感到不安。《黑土》採用較近代的可怕、不人道的歷史,強調重新思索未來之迫切。

──伊恩‧克索 Ian Kershaw(英國歷史學家)

‧部分歷史兼涉部分政治理論,這是一本令人獲益良多卻也極富挑戰性的重新解讀。

──亨利‧季辛吉 Henry Kissinger (前美國國務卿)

‧對於了解大屠殺,這是一本挑釁、具挑戰性卻也極重要的讀物……作者迫使我們重新思考,我們原以為早就理解的教訓。

──黛博拉‧利普斯塔特 Deborah Lipstadt (美國歷史學家)

‧不只有力地揭露大屠殺的恐懼,更有說服力地分析大屠殺至今仍有的威脅。

──布里辛斯基 Zbigniew Brzezinski (美國前國家安全顧問)

史奈德的敘事功力,令人想起同樣任教於耶魯大學歷史系的中國史學家史景遷(Jonathan Spence)教授。

這是歷史的幽靈徘徊不去的亂世

大濫殺、強制滅絕、滅種、滅族再度上演?!當今世界現況已和希特勒所處的世界愈來越像!

地球人口爆炸、乾淨水源短缺、糧食危機,外加全球氣候變異、天災人禍頻傳……

一直以來我們誤會大屠殺的真正成因:生態恐慌和國家毀滅!

原來,人人都可能是滅絕的幫凶!!

★全球東歐史研究領域最著名的重量級歷史學專家

★耶魯大學開授東歐史課程,選修人數動輒逾兩百人的知名教授

★《紐約時報》年度暢銷書&編輯選書 New York Times Bestseller & Editors’ Choice

★《華盛頓郵報》、《經濟學人》、《出版者週刊》 2015年度好書

★入圍英國最著名非小說圖書獎「塞謬爾‧約翰遜」獎(Samuel Johnson Prize)決選

★亞馬遜網站(Amazon)歷史圖書類長年高踞 Top 20 的暢銷歷史作家

★普立茲獎得主安妮‧艾普鮑姆(Anne Applebaum)、歷史學家伊恩‧克索(Ian Kershaw)、歷史學家黛博拉‧利普斯塔特(Deborah Lipstadt)、前美國國務卿亨利‧季辛吉(Henry Kissinger)、美國前國家安全顧問布里辛斯基(Zbigniew Brzezinski)推薦

「生存競爭」這個赤裸原始的課題又逐漸浮上檯面。

如果人失去了成為「人」的條件,非常有可能再度形成「清洗」世界的危機!

人們長久以來對二戰大屠殺的刻板印象是,納粹德國透過精密的計畫,對領地進行全面控制,對外侵略的同時也對內屠殺。因此人們以為,形成大屠殺機制的關鍵因素是,一個高效能的國家威權,宣傳極端的種族偏見,運用極致冷酷的科學理性來進行種族清洗──在今天,這些因素似乎不太可能重現。

知名歷史學專家提摩希‧史奈德的《黑土:大屠殺為何發生?生態恐慌、國家毀滅的歷史警訊》,正是為了打破上述迷思,嘗試將當前國際時局發展如何與二戰發生關聯,提出新的見解,震撼國際史學界!在《黑土》如史詩般、講述種族滅絕和生存歷史一書中,提摩希‧史奈德替這一樁二十世紀最殘暴的行動提出了新的解釋,並揭示接下來的二十一世紀人類將面臨的挑戰。他根據來自東歐的最新研究資料,這一場浩劫倖存者所提供、早已被人遺忘的證詞,提出了猶太人大屠殺事件仍然離現今人類一點都不遠,不但比想像中更易於理解而感同身受,也更加令人不寒而慄。

大屠殺的概念始於希特勒幽暗但不難理解的腦海深處,認為消滅猶太人能恢復世界平衡,讓德國人取得迫切需要的資源。這種世界觀只有在德國摧毀其他國家的情況下才可能實現,所以希特勒的目標是在歐洲掀起一場殖民大戰。在無國界地區,幾乎所有猶太人都喪失性命。唯獨少數正義之士,在沒有組織機關援助下,幫助被迫害的猶太人。《黑土》一書中有部分最新研究是致力於理解這些非凡難得的個人行為。他們面臨種種難以超越的艱難,只能更加確認──當國家毀滅和生態恐慌招致危險,這些人的義行固然值得效法,但處於相似情況下的人類,往往很難會有如此做法。

史奈德認為忽視大屠殺的教訓,導致人類誤解了現代性,並危及未來。

二十一世紀初的現在已愈發近似二十世紀初,儘管人類不太願意承認,但此時此刻越來越像希特勒的世界。要拯救世界、拯救人類,我們必須正視大屠殺,並從歷史警訊中學習。

※ 專文導讀推薦

‧黃哲翰│udn《轉角國際》專欄作家

‧戴達衛(David Demes)│udn《轉角國際》專欄作家、清大社會所博士生

‧陳柏旭│耶魯大學東亞語文學系博士候選人

※ 國內學者專家聯名推薦

‧伍碧雯│國立臺北大學歷史學系副教授

‧林育立│媒體撰稿人、旅德記者及譯者

‧陳致宏│中研院歷史語言研究所博士後

‧廖揆祥│東吳大學德國文化學系副教授

‧蔡慶樺│駐法蘭克福辦事處祕書、專欄作家

‧戴麗娟│中研院歷史語言研究所副研究員

※ 國際媒體一致好評

‧令人欽佩又殘酷的一針見血……非正統卻又挑釁的書寫。

──《紐約客》

‧《黑土》一書既迷人又精彩、勾人……令人不安的寫實。

──《華爾街日報》

‧深具啟發、有說服力……更息息相關。

──《亞特蘭大日報》

‧堅定直視大屠殺……大膽將過去與現代連結並毫不畏懼。

──《紐約時報》

‧史奈德的歷史巨作為當代提出至關重要的一課……證明身為知識分子和追求道德資源,如何更深層地去思考可怕的過去,從而去強化並建立一個以法治、權利和公民為基礎的未來。

──《華盛頓日報》

‧一次針對大屠殺且令人印象深刻的重新評斷,一門確信能致使讀者重新思考所思所知、所相信的課題……對於那些渴望了解大屠殺在歷史上神話性元素的人而言,《黑土》將是一場不安的閱讀體驗。

──《經濟學人》

‧史奈德既是一位偉大的歷史學家也是一位活潑的記者……如果我們更清楚了解納粹的恐怖,我們也就不易在這時代被往昔片面之辭給誤導。

──《評論家》

‧史奈德的書寫既優雅又清晰,他廣泛閱讀許多為人熟知的文獻,並在本書中將前作彙整成一部大屠殺的書寫,以陌生語彙重現熟悉議題的論述,挑戰專家與非專家的思維。

──《以色列國土報》

‧不論你已閱讀過多少歷史、傳記甚至回憶錄,本書將迫使你在看待大屠殺歷史中,看到全面性、具啟示性的一道光芒。

──《猶太週報》

※ 國際知名學者專家一致推薦

‧各方面都異常出色!……儘管我已廣泛閱讀大屠殺相關書寫,每一章都還是學到新的東西。熟悉多種語言的史奈德挖掘了同時期常被忽略的東歐資料。

──史蒂芬‧卡特 Stephen Carter(耶魯知名法學家),《彭博新聞社》

‧在這本極具重要性的《黑土》中,史奈德迫使我們重新審視這些巨大的罪行,以熾熱的知識分子誠信書寫的最新力作,比前作《血色之地:希特勒與史達林之間的歐洲》更深入地去探討兩個政權如何交互影響。

──安東尼‧比弗 Antony Beevor(知名軍事歷史學家),《星期日泰晤士報》

‧在這本不俗又創新的書中,作者重新審視了大屠殺相關文獻淵源,將希特勒的「種族滅絕」牢牢置放於1930年代歐洲政治與外交之中,對於關心那段艱難歷史的人,這是一本必讀之書。

──安妮‧艾普鮑姆 Anne Applebaum(長期觀察中東歐專欄作家、普立茲獎得主)

‧對大屠殺提出大膽、全新的理解方式,將希特勒的種族世界觀和國家毀滅及對於糧食、土地索求作連結,這見解將使人對現今世界深思卻也感到不安。《黑土》採用較近代的可怕、不人道的歷史,強調重新思索未來之迫切。

──伊恩‧克索 Ian Kershaw(英國歷史學家)

‧部分歷史兼涉部分政治理論,這是一本令人獲益良多卻也極富挑戰性的重新解讀。

──亨利‧季辛吉 Henry Kissinger (前美國國務卿)

‧對於了解大屠殺,這是一本挑釁、具挑戰性卻也極重要的讀物……作者迫使我們重新思考,我們原以為早就理解的教訓。

──黛博拉‧利普斯塔特 Deborah Lipstadt (美國歷史學家)

‧不只有力地揭露大屠殺的恐懼,更有說服力地分析大屠殺至今仍有的威脅。

──布里辛斯基 Zbigniew Brzezinski (美國前國家安全顧問)

希特勒的影子帝国 豆瓣

Hitler’s Shadow Empire: Nazi Economics and the Spanish Civil War

作者:

[阿根廷]皮耶尔保罗·巴维里

译者:

刘波

中信出版集团

2018

- 7

该书挖掘尘封的档案,拨开历史的迷雾,在比较经济学的框架下全景再现“二战”前后一段惊心动魄的往事:纳粹德国前期的经济主导者、有“金融魔术师”之称的帝国经济部长兼央行行长沙赫特,如何以天才般的手法和诡谲的计谋复兴被“一战”破坏的德国经济,赢得希特勒宠信,推行国家主义经济战略。他游走于英法美等战胜国之间,纵横捭阖,为纳粹德国谋取最大的经济利益,与此同时,基于威廉二世时期的“全球政治”理念,对社会撕裂、陷入残酷内战的西班牙展开经济干预,企图将它改造成纳粹德国的经济殖民地,打造一个“影子帝国”。然而,因纳粹德国的内部倾轧、狂热的非理性派得势,以及国际反法西斯斗争,这一图谋最终破产。

在描述这段往事的过程中,作者还巨细靡遗地刻画了当时风云变幻的国际政治经济形势,揭示了欧洲主要大国各自为政,以邻为壑,纵容纳粹德国的军事扩张。该书熔历史学和经济学于一炉,严谨而又不失趣味,注重历史而又不失现实关怀。在“逆全球化”势头日趋明显的今天读来,别有警示意义。

在描述这段往事的过程中,作者还巨细靡遗地刻画了当时风云变幻的国际政治经济形势,揭示了欧洲主要大国各自为政,以邻为壑,纵容纳粹德国的军事扩张。该书熔历史学和经济学于一炉,严谨而又不失趣味,注重历史而又不失现实关怀。在“逆全球化”势头日趋明显的今天读来,别有警示意义。

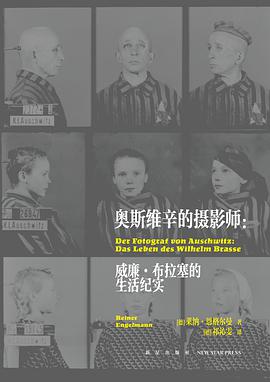

奥斯维辛的摄影师 豆瓣

7.6 (9 个评分)

作者:

[德]莱纳·恩格尔曼

译者:

祁沁雯

新星出版社

2018

- 7

威廉·布拉塞,一位波兰摄影师,于1940年8月31日被纳粹逮捕,随后被送往奥斯维辛集中营,编号3444。自1941年2月15日起,他被调入鉴定科,被迫为党卫队拍摄照片,不仅包括犯人的档案照,而且还记录下臭名昭著的“医学试验”。透过取景器,他看到的是瘦得皮包骨头的犹太儿童、用于“人种研究”的赤裸着身子的犹太少女、用于“医学试验”的双胞胎……是一双双充满恐惧的眼,一张张去日无多的脸,而他能做的太少。

1945年,当苏联军队逼近奥斯维辛集中营时,布拉塞被要求销毁所有照片,但他冒着生命危险保留下数千张底片,如今成为见证奥斯维辛历史的珍贵资料。但布拉塞却再也无法端起照相机,因为那些恐惧的面孔总出现在取景器中,挥之不去。

1945年,当苏联军队逼近奥斯维辛集中营时,布拉塞被要求销毁所有照片,但他冒着生命危险保留下数千张底片,如今成为见证奥斯维辛历史的珍贵资料。但布拉塞却再也无法端起照相机,因为那些恐惧的面孔总出现在取景器中,挥之不去。

我忏悔 豆瓣

Jo Confesso

作者:

[西]乔莫·卡夫雷

/

Jaume Cabré

译者:

邱美兰

理想国丨广西师范大学出版社

2018

- 8

★ 一把被无数人觊觎又仿佛受到诅咒的名琴,从制成之日起人们占有它的贪念与恶意源源不断。故事横跨欧洲七百年历史,从宗教裁判所到奥斯维辛。艺术是否能拯救全人类?一部对人性之恶、纳粹之恶进行深刻反思的重磅文学作品。

★ 一封写给此生挚爱的悠长忏悔信,一部关于人性善恶与救赎的回忆录。然而,唯有记忆 存在,才有悔过的可能。

★ 卡夫雷是加泰罗尼亚当代最重要的作家之一,擅长多重故事线索与多重视角层层紧密交织,让读者无喘息机会,直到最后一刻真相揭晓。

★ 全文根据加泰罗尼亚语原文直译。封面设计采用全球多家出版社同款图片(摄影师Xabier Mendiola),并由设计界当红新锐@山川设计装帧,音符视觉的花体字呈现贯串全书主线的小提琴元素。

★ 荣获多项文学大奖,全球27种语言译本,欧洲畅销130万册,蝉联加泰罗尼亚图书排行榜冠军十五周。

阿德里亚的父亲从事古董交易,在外行踪诡秘,在家中则整日关在书房把玩古董。充满奇珍异宝的书房是阿德里亚窃听家族秘密的基地,最吸引他的莫过于一把18世纪制造的斯托里奥尼小提琴,他偷偷将价值连城的小提琴借给好友,却得到父亲意外身亡尸首分离的噩耗 。随着时光流逝,真相渐渐从书房渗出,阿德里亚的故事也如长卷般展开。

小说以阿德里亚一生的回忆为主轴,场景在数个世纪的欧洲历史间闪回:意大利小提琴重镇克雷莫纳、西班牙宗教裁判所、一战前后的罗马、欧洲各地修道院、奥斯维辛与比克瑙集中营、不同时期的巴塞罗那……不变的是罪恶、救赎、复仇、爱与孤独。

Amazon读者5颗星评价

Goodreads读者4.37颗星评价

英国《金融时报》2014读者最爱书籍之一

卡夫雷无疑是加泰罗尼亚当代最重要的作家之一,他擅长探讨权力与罪恶,并在小说的叙述中借由穿插不同时代与角色以深入探究。——《卫报》

二十年来我读过最丰富、充满智慧且令人信服的一本书。这部小说有令人心碎的时刻,也有幽默片段。作者在引人入胜的历史事件中不断提出深刻的道德问题,逼迫读者思考。每一页都能触动读者的心。——《金融时报》

《我忏悔》在不同层面上的复杂性和对欧洲历史的评述足以影响读者的世界观,它具备最优质文学作品的一切特性。——西班牙《世界报》

卡夫雷凭借《我忏悔》赢得了至高荣誉,这是一个关于欧洲历史的故事,从宗教裁判所到奥斯维辛。——法国《费加罗报》

书中多重故事线索层层相扣,不给读者一丝喘息的机会,人物、场景和情节以充满艺术感的方式交织、推进,这是加泰罗尼亚贡献的世界级文学瑰宝。——北德意志广播电台NDR

卡夫雷以800页的篇幅写就一个紧扣读者心弦的故事,关于少年阿德里安与一把小提琴的过往,全书节奏紧凑,一气呵成。——《新苏黎世报》

★ 一封写给此生挚爱的悠长忏悔信,一部关于人性善恶与救赎的回忆录。然而,唯有记忆 存在,才有悔过的可能。

★ 卡夫雷是加泰罗尼亚当代最重要的作家之一,擅长多重故事线索与多重视角层层紧密交织,让读者无喘息机会,直到最后一刻真相揭晓。

★ 全文根据加泰罗尼亚语原文直译。封面设计采用全球多家出版社同款图片(摄影师Xabier Mendiola),并由设计界当红新锐@山川设计装帧,音符视觉的花体字呈现贯串全书主线的小提琴元素。

★ 荣获多项文学大奖,全球27种语言译本,欧洲畅销130万册,蝉联加泰罗尼亚图书排行榜冠军十五周。

阿德里亚的父亲从事古董交易,在外行踪诡秘,在家中则整日关在书房把玩古董。充满奇珍异宝的书房是阿德里亚窃听家族秘密的基地,最吸引他的莫过于一把18世纪制造的斯托里奥尼小提琴,他偷偷将价值连城的小提琴借给好友,却得到父亲意外身亡尸首分离的噩耗 。随着时光流逝,真相渐渐从书房渗出,阿德里亚的故事也如长卷般展开。

小说以阿德里亚一生的回忆为主轴,场景在数个世纪的欧洲历史间闪回:意大利小提琴重镇克雷莫纳、西班牙宗教裁判所、一战前后的罗马、欧洲各地修道院、奥斯维辛与比克瑙集中营、不同时期的巴塞罗那……不变的是罪恶、救赎、复仇、爱与孤独。

Amazon读者5颗星评价

Goodreads读者4.37颗星评价

英国《金融时报》2014读者最爱书籍之一

卡夫雷无疑是加泰罗尼亚当代最重要的作家之一,他擅长探讨权力与罪恶,并在小说的叙述中借由穿插不同时代与角色以深入探究。——《卫报》

二十年来我读过最丰富、充满智慧且令人信服的一本书。这部小说有令人心碎的时刻,也有幽默片段。作者在引人入胜的历史事件中不断提出深刻的道德问题,逼迫读者思考。每一页都能触动读者的心。——《金融时报》

《我忏悔》在不同层面上的复杂性和对欧洲历史的评述足以影响读者的世界观,它具备最优质文学作品的一切特性。——西班牙《世界报》

卡夫雷凭借《我忏悔》赢得了至高荣誉,这是一个关于欧洲历史的故事,从宗教裁判所到奥斯维辛。——法国《费加罗报》

书中多重故事线索层层相扣,不给读者一丝喘息的机会,人物、场景和情节以充满艺术感的方式交织、推进,这是加泰罗尼亚贡献的世界级文学瑰宝。——北德意志广播电台NDR

卡夫雷以800页的篇幅写就一个紧扣读者心弦的故事,关于少年阿德里安与一把小提琴的过往,全书节奏紧凑,一气呵成。——《新苏黎世报》