ego - 标记

回归故里 豆瓣 Goodreads

Retour à Reims

9.0 (323 个评分)

作者:

[法]迪迪埃·埃里蓬

译者:

王献

上海文化出版社

2020

- 7

“我们来到这个世界时,命运是否早已被宣判?”

.

当代著名思想家、《米歇尔·福柯传》作者

迪迪埃·埃里蓬切身之作

出版后即在《世界报》《自由报》等知名报刊引发热议

.

一部引发强烈共鸣的自我剖析之作

一部探讨底层民众成长困境的社会批判之作

.

著名知识分子如何与原生阶层 和解?

不再将问题归咎于家人与心理创伤

而在教育制度、阶级差异中反思社会对人的塑造

.

这是“一场自己改变自己的劳作”

却在为更多贫困者寻找反抗的可能

🐜 编辑推荐

◎享誉国际的当代著名思想家,反思自身出身背景和成长轨迹

作者为法国当代著名哲学家、思想家、社会学家迪迪埃·埃里蓬,已出版十几种著作,多部作品被认可为经典,也包括此书。这本书介于坦白和反思之间,既是一部个性化的学术著作,也是作者结合自己的出身背景和成长经历讲述的故事,在研究者眼中是学术讨论,在普通读者眼中,是深入浅出、令人共鸣的回忆录。目前该书已由德国著名导演托马斯·奥斯玛雅(Thomas Ostermeier)改编为同名戏剧。

◎关注阶级固化问题和边缘群体,以实际案例为依据为努力生活而奋力抗争的人发声

父亲死后,作者回到阔别三十年的家乡兰斯(Reims),并重新反思了自身过往经历、家乡及其周边地区的境况。从家人、家乡工人阶级民众的生活,女性长辈被剥夺的权利,到兰斯这一区域的被边缘化,相对主流文化而存在的“亚文化”……迪迪埃·埃里蓬关注的是阶级壁垒中下平民阶层的生活,是“被侮辱和损害的人”,是使他们获得“启蒙”的可能。

◎反思学校教育在社会对人的塑造中扮演的角色,致力于审视教育系统施加的社会指令

从父辈的教育经历到自己的教育经历,埃里蓬致力于冷静反观学校教育与社会秩序的“合谋”。从大批辍学的孩子,到无法融入校园文化而反叛、加入“亚文化”群体的孩子,埃里蓬说:“教师们已经尽其所能!……他们能改变的东西太少了。”学校是社会的战场之一,阶级的壁垒也存在于校园文化之中,埃里蓬致力于打破隔阂,探寻新的可能。

◎从“小家庭”到“大世界”,剖析了权力与抵抗的多种形式

从因无法完成学业而懊怒一生的母亲,有暴力倾向、总是大喊大叫的父亲,到把孩子们丢给孤儿院的外祖母,作者重新理解了家人的处境和家长在家庭教育中缺失的原因。由此,他也看到了家乡误入犯罪歧途的青少年、在阶层固化中放弃学业的工人们……社会如何塑造着底层民众,底层民众又是如何屈从的?作者试图剖析塑造和屈从的机制,重新理解他曾厌恶和逃离的人。

◎结合现实,深入浅出地消化著名哲学家、社会学家的理论和思想

喜欢让-保罗·萨特、皮埃尔·布尔迪厄、米歇尔·福柯的读者将会深感亲切,因为作者会满怀激情地讲述自己是如何被他们鼓舞的,他们的理论也将与作者所经历的社会现实融合在一起,产生新的生发点。

.

🐜 内容简介

《回归故里》是法国哲学家、社会学家迪迪埃·埃里蓬结合自身经历创作的一部反思性社会学著作。父亲去世后,作者迪迪埃·埃里蓬决定回到自己的出生地兰斯,重新了解他最初诞生的社会阶层和那群他已经告别三十年的人。他重返过去,回顾家族的历史,回忆童年时身处的工人阶级阶层,回溯了他如何从工人家庭的穷孩子成为法国著名的知识分子……

在这场极为内在又颠覆的心灵之旅中,作者思考了社会阶层、学校教育、身份建立等一系列主题,通过梳理集体决定论中不同个体的命运轨迹,剖析了不同社会环境下,人的“个人选择”是如何被影响、被决定的。

.

🐜 名人和媒体推荐

《回归故里》是一部引人入胜、充满勇气的作品,讲述一位法国著名作家如何使复杂的、时常冲突的社会身份与精神身份交汇在一起。

——利奥·贝尔萨尼(Leo Bersani)

这是一本扣人心弦的书,关于压抑,关于抛弃自己的出身,关于重获平衡。

——《美国艺术》

埃里蓬总是会回到他所说的发现心灵生命的“奇迹”中。“毕竟,”他指出,“人们应该学习,阅读令人愉快,书是你能够热爱的东西——这些态度并不是普遍的,实际上与社会条件以及你的出身背景密切相关。”我们这些足够幸运,从小时候开始就能拥有这些的人只能向他致敬。

——《卫报》

“我曾经以为,”迪迪埃·埃里蓬说,“人们可以远离家庭独自生活,可以忘却个人历史以及那些生养自己的人,重新创造自己”——在回顾了那段逝去的历史,并心怀敬畏地对那些他曾经背离的人们致以敬意之后,作者用这段颇具美感的文字陈述着这样一个事实:背离家庭与过去是永远无法彻底实现的。或许真正的“回归故里”并不存在,但至少让我们努力“与自己,以及那个被我们抛下的世界和解”。

——《世界报》

.

当代著名思想家、《米歇尔·福柯传》作者

迪迪埃·埃里蓬切身之作

出版后即在《世界报》《自由报》等知名报刊引发热议

.

一部引发强烈共鸣的自我剖析之作

一部探讨底层民众成长困境的社会批判之作

.

著名知识分子如何与原生阶层 和解?

不再将问题归咎于家人与心理创伤

而在教育制度、阶级差异中反思社会对人的塑造

.

这是“一场自己改变自己的劳作”

却在为更多贫困者寻找反抗的可能

🐜 编辑推荐

◎享誉国际的当代著名思想家,反思自身出身背景和成长轨迹

作者为法国当代著名哲学家、思想家、社会学家迪迪埃·埃里蓬,已出版十几种著作,多部作品被认可为经典,也包括此书。这本书介于坦白和反思之间,既是一部个性化的学术著作,也是作者结合自己的出身背景和成长经历讲述的故事,在研究者眼中是学术讨论,在普通读者眼中,是深入浅出、令人共鸣的回忆录。目前该书已由德国著名导演托马斯·奥斯玛雅(Thomas Ostermeier)改编为同名戏剧。

◎关注阶级固化问题和边缘群体,以实际案例为依据为努力生活而奋力抗争的人发声

父亲死后,作者回到阔别三十年的家乡兰斯(Reims),并重新反思了自身过往经历、家乡及其周边地区的境况。从家人、家乡工人阶级民众的生活,女性长辈被剥夺的权利,到兰斯这一区域的被边缘化,相对主流文化而存在的“亚文化”……迪迪埃·埃里蓬关注的是阶级壁垒中下平民阶层的生活,是“被侮辱和损害的人”,是使他们获得“启蒙”的可能。

◎反思学校教育在社会对人的塑造中扮演的角色,致力于审视教育系统施加的社会指令

从父辈的教育经历到自己的教育经历,埃里蓬致力于冷静反观学校教育与社会秩序的“合谋”。从大批辍学的孩子,到无法融入校园文化而反叛、加入“亚文化”群体的孩子,埃里蓬说:“教师们已经尽其所能!……他们能改变的东西太少了。”学校是社会的战场之一,阶级的壁垒也存在于校园文化之中,埃里蓬致力于打破隔阂,探寻新的可能。

◎从“小家庭”到“大世界”,剖析了权力与抵抗的多种形式

从因无法完成学业而懊怒一生的母亲,有暴力倾向、总是大喊大叫的父亲,到把孩子们丢给孤儿院的外祖母,作者重新理解了家人的处境和家长在家庭教育中缺失的原因。由此,他也看到了家乡误入犯罪歧途的青少年、在阶层固化中放弃学业的工人们……社会如何塑造着底层民众,底层民众又是如何屈从的?作者试图剖析塑造和屈从的机制,重新理解他曾厌恶和逃离的人。

◎结合现实,深入浅出地消化著名哲学家、社会学家的理论和思想

喜欢让-保罗·萨特、皮埃尔·布尔迪厄、米歇尔·福柯的读者将会深感亲切,因为作者会满怀激情地讲述自己是如何被他们鼓舞的,他们的理论也将与作者所经历的社会现实融合在一起,产生新的生发点。

.

🐜 内容简介

《回归故里》是法国哲学家、社会学家迪迪埃·埃里蓬结合自身经历创作的一部反思性社会学著作。父亲去世后,作者迪迪埃·埃里蓬决定回到自己的出生地兰斯,重新了解他最初诞生的社会阶层和那群他已经告别三十年的人。他重返过去,回顾家族的历史,回忆童年时身处的工人阶级阶层,回溯了他如何从工人家庭的穷孩子成为法国著名的知识分子……

在这场极为内在又颠覆的心灵之旅中,作者思考了社会阶层、学校教育、身份建立等一系列主题,通过梳理集体决定论中不同个体的命运轨迹,剖析了不同社会环境下,人的“个人选择”是如何被影响、被决定的。

.

🐜 名人和媒体推荐

《回归故里》是一部引人入胜、充满勇气的作品,讲述一位法国著名作家如何使复杂的、时常冲突的社会身份与精神身份交汇在一起。

——利奥·贝尔萨尼(Leo Bersani)

这是一本扣人心弦的书,关于压抑,关于抛弃自己的出身,关于重获平衡。

——《美国艺术》

埃里蓬总是会回到他所说的发现心灵生命的“奇迹”中。“毕竟,”他指出,“人们应该学习,阅读令人愉快,书是你能够热爱的东西——这些态度并不是普遍的,实际上与社会条件以及你的出身背景密切相关。”我们这些足够幸运,从小时候开始就能拥有这些的人只能向他致敬。

——《卫报》

“我曾经以为,”迪迪埃·埃里蓬说,“人们可以远离家庭独自生活,可以忘却个人历史以及那些生养自己的人,重新创造自己”——在回顾了那段逝去的历史,并心怀敬畏地对那些他曾经背离的人们致以敬意之后,作者用这段颇具美感的文字陈述着这样一个事实:背离家庭与过去是永远无法彻底实现的。或许真正的“回归故里”并不存在,但至少让我们努力“与自己,以及那个被我们抛下的世界和解”。

——《世界报》

一个利他主义者之死 豆瓣

The Price of Altruism: George Price and the Search for the Origins of Kindness

作者:

[以]奥伦·哈曼

译者:

鲁冬旭

中信出版社

2020

- 5

无私的蚂蚁、刺人的蜜蜂、为了陌生人而甘愿献出生命的人,这样的利他行为并不符合进化论的观点。到底是适者生存,还是善者生存?这是达尔文也给不出答案的问题。但乔治•普莱斯却解开了这个谜团,颠覆了过去150年来人们对利他行为做出的科学解释。

普莱斯出生于纽约,幼年丧父,家道中落。他一生颠沛流离,曾被哈佛大学录取,晚年却流落街头。他追求利他主义的根源,身体力行,广善布施,临终却被世人遗弃,最终长眠在伦敦圣潘克拉斯教堂墓地一处不具名的坟墓中。进化学家、数学家、经济学家,普莱斯可以用很多标签来概括,他似乎在他关注的每个领域都有所贡献,但他从未专注于某一个领域。对感情,他也称不上专一,两个女儿很少受到父亲的关爱。在人生之末,普莱斯把他所有的时间、精力、财产和爱都给了街头的流浪者,两手空空的他亲自为自己的生命画上了句号。

从参与曼哈顿计划到发现解释利他主义的公式,从无家可归到彻底的绝望,普莱斯用自己的一生诠释了利他行为的谜题。

普莱斯出生于纽约,幼年丧父,家道中落。他一生颠沛流离,曾被哈佛大学录取,晚年却流落街头。他追求利他主义的根源,身体力行,广善布施,临终却被世人遗弃,最终长眠在伦敦圣潘克拉斯教堂墓地一处不具名的坟墓中。进化学家、数学家、经济学家,普莱斯可以用很多标签来概括,他似乎在他关注的每个领域都有所贡献,但他从未专注于某一个领域。对感情,他也称不上专一,两个女儿很少受到父亲的关爱。在人生之末,普莱斯把他所有的时间、精力、财产和爱都给了街头的流浪者,两手空空的他亲自为自己的生命画上了句号。

从参与曼哈顿计划到发现解释利他主义的公式,从无家可归到彻底的绝望,普莱斯用自己的一生诠释了利他行为的谜题。

同感与人格 豆瓣

作者:

郁欣

江苏人民出版社

2020

- 5

本书是汉语学界第一部专论施泰因特别是施泰因对于交互主体性现象学的研究的专著。自胡塞尔的现象学发生所谓的“超越论的转向”以后,对其现象学是一种“唯我论”的批评就不绝于耳。本书尝试表明,施泰因(以及其他早期现象学家)恰恰是借“同感”来讨论对他人的通达,以避免“唯我论”的困扰,并借此发展交互主体性现象学的。

在此问题脉络中,施泰因有关同感和交互主体性现象学研究的特殊意义与价值主要体现在:(1)她将同感问题置入自赫尔德以来的整个思想史传统之中来考察;(2)她在精神科学的总体视域下对同感进行现象学的研究;(3)她将同感现象学运用到具体的精神科学领域[比如伦理学、美学和社会政治哲学等)中,并最终成为勾连现象学和中世纪经院哲学的核心基础之一。

在此问题脉络中,施泰因有关同感和交互主体性现象学研究的特殊意义与价值主要体现在:(1)她将同感问题置入自赫尔德以来的整个思想史传统之中来考察;(2)她在精神科学的总体视域下对同感进行现象学的研究;(3)她将同感现象学运用到具体的精神科学领域[比如伦理学、美学和社会政治哲学等)中,并最终成为勾连现象学和中世纪经院哲学的核心基础之一。

菲利普·迪克传 豆瓣

The Search for Philip K.Dick

作者:

[美] 安妮·R. 迪克

译者:

金雪妮

新星出版社

2020

- 6

1958年10月,初露锋芒的菲利普·迪克遇到了知性而浪漫的灵魂伴侣,即不久之后成为他第三任妻子的安妮。在新的家人面前,迪克显得快乐而充满爱心。但在平静生活的表象之下,他却一直与内心的恶魔搏斗着。

作者安妮以独特的视角,揭示了菲利普·迪克这位不世天才的真实人生。迪克从安妮身上获得了源源不断的写作灵感,而安妮也见证了迪克写作生涯中最高产的黄金时期。在他们五年的婚姻期间,迪克完成了《高堡奇人》《帕莫·艾德里奇的三处圣痕》《血钱博士》等众多脍炙人口的名作。然而,随着迪克深陷精神疾病与药物成瘾的泥潭,两人的感情也逐渐破裂,迪克的生活陷入了更大的混乱……

本书通过大量的书稿、访谈、书信,展现了迪克的写作生涯与感情世界,还原了他作品中无数场景和人物的原型,让我们看到了这个天才作家最为真实,最为美好,也最为可怕的一面。

作者安妮以独特的视角,揭示了菲利普·迪克这位不世天才的真实人生。迪克从安妮身上获得了源源不断的写作灵感,而安妮也见证了迪克写作生涯中最高产的黄金时期。在他们五年的婚姻期间,迪克完成了《高堡奇人》《帕莫·艾德里奇的三处圣痕》《血钱博士》等众多脍炙人口的名作。然而,随着迪克深陷精神疾病与药物成瘾的泥潭,两人的感情也逐渐破裂,迪克的生活陷入了更大的混乱……

本书通过大量的书稿、访谈、书信,展现了迪克的写作生涯与感情世界,还原了他作品中无数场景和人物的原型,让我们看到了这个天才作家最为真实,最为美好,也最为可怕的一面。

将军族 豆瓣

8.6 (22 个评分)

作者:

陈映真

九州出版社

2020

- 6

“下一辈子罢。那时我们都像婴儿那么干净。”

《将军族》收录陈映真创作于1959-1967年间的24部中短篇小说,包含脍炙人口的名篇《面摊》《我的弟弟康雄》《唐倩的喜剧》《第一件差事》等,描绘了一幅20世纪平凡人的命运群像:台北夜市摊贩和病孩子,细瘦苍白的“安那其”少年康雄,从远方战场归来的乡村教师吴锦翔,苹果树下富于浪漫幻想的青年林武治,沦落他乡的三角脸和小瘦丫的爱情悲剧,知识界的“弄潮儿”唐倩,虚无厌世的“航海人”胡心保……二十四个故事,饱含泪水的爱和温柔苦痛的同情,婉曲动人的灵魂剖白,忧郁怅然的诗性抒情,《将军族》宛如一首首浮世的哀歌,为平凡人留下永恒的生命见证,生发出感人至深的力量。

本书入选20世纪中文小说100强。

《将军族》收录陈映真创作于1959-1967年间的24部中短篇小说,包含脍炙人口的名篇《面摊》《我的弟弟康雄》《唐倩的喜剧》《第一件差事》等,描绘了一幅20世纪平凡人的命运群像:台北夜市摊贩和病孩子,细瘦苍白的“安那其”少年康雄,从远方战场归来的乡村教师吴锦翔,苹果树下富于浪漫幻想的青年林武治,沦落他乡的三角脸和小瘦丫的爱情悲剧,知识界的“弄潮儿”唐倩,虚无厌世的“航海人”胡心保……二十四个故事,饱含泪水的爱和温柔苦痛的同情,婉曲动人的灵魂剖白,忧郁怅然的诗性抒情,《将军族》宛如一首首浮世的哀歌,为平凡人留下永恒的生命见证,生发出感人至深的力量。

本书入选20世纪中文小说100强。

走向绝对 豆瓣

作者:

【法】茨维坦•托多罗夫(Tzvetan Todorov)

译者:

朱静

华东师范大学出版社

2020

- 6

“轻与重”文丛,法国著名文学批评家托多罗夫关于文学创作与生活之矛盾的深入思考

三位伟大的诗人王尔德、里尔克、茨维塔耶娃不满足于仅仅创作出令人难忘的文学作品,他们要以他们本身的生命去为唯美和完美服务。然而,这种探求却导致了悲剧性的后果。这究竟是为什么?

探求绝对的冒险家们的经历不仅感动人心,也激发我们去思考:一个美丽又感觉丰富的生命意义何在?托多罗夫在力求理解诗人们的命运、为我们全面展现他们的形象的同时,对生活的艺术也作了一番思索。

托多罗夫通过阅读王尔德、里尔克、茨维塔耶娃生前和友人的通信,梳理他们以各自不同的方式探寻“绝对”的生命轨迹,对诗人们的生活方式和人生追求提出深刻的质询。三位诗人力图达到无限与崇高,他们的道路各不相同,却都以悲剧告终:王尔德堕落,里尔克抑郁,茨维塔耶娃自杀。他们的绝对追求成就了深刻完美的作品,但他们具体有限的人生却充满辛酸与不幸。作者试图告诉我们:世界是有限的、相对的,绝对苛求完美,最终只能掉进痛苦的深渊。

三位伟大的诗人王尔德、里尔克、茨维塔耶娃不满足于仅仅创作出令人难忘的文学作品,他们要以他们本身的生命去为唯美和完美服务。然而,这种探求却导致了悲剧性的后果。这究竟是为什么?

探求绝对的冒险家们的经历不仅感动人心,也激发我们去思考:一个美丽又感觉丰富的生命意义何在?托多罗夫在力求理解诗人们的命运、为我们全面展现他们的形象的同时,对生活的艺术也作了一番思索。

托多罗夫通过阅读王尔德、里尔克、茨维塔耶娃生前和友人的通信,梳理他们以各自不同的方式探寻“绝对”的生命轨迹,对诗人们的生活方式和人生追求提出深刻的质询。三位诗人力图达到无限与崇高,他们的道路各不相同,却都以悲剧告终:王尔德堕落,里尔克抑郁,茨维塔耶娃自杀。他们的绝对追求成就了深刻完美的作品,但他们具体有限的人生却充满辛酸与不幸。作者试图告诉我们:世界是有限的、相对的,绝对苛求完美,最终只能掉进痛苦的深渊。

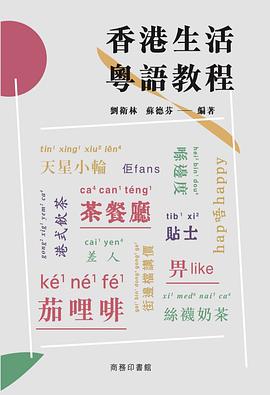

香港生活粵語教程 豆瓣

作者:

劉衛林

/

蘇德芬

商務印書館(香港)有限公司

2020

- 7

香港粵語較少受普通話影響,既保有舊日粵語特質,又大量吸納現代用語,成為深具本土特色的語言。本教程從實際教學經驗出發,提供豐富詞彙及語音講解學習,令初學者在最短時間內掌握準確發音及日常用語,可以在生活上切實運用,有助日常溝通及融入社會。

教學內容極度貼合香港日常生活運用

從港式茶餐廳中蛋撻、絲袜奶茶,到街市買餸、睇醫生、見工面試,甚至天氣交通等等,一一介紹香港生活中常見事物外,所有設定對話場景、說話語氣等,都務求真實反映本地生活面貌。

粵讀解碼扼要剖析香港粵語發音特色

教程特設粵讀解碼一項,闡明聲母、韻母及聲調特點,通過與普通話發音對比,令初學者輕易掌握粵語九種聲調及入聲發音,並解決一系列特殊聲母及普通話所無韻母的發音困難,得以在最短時間內切實掌握粵語準確發音。

MP3示範正確發音糾正常見發音錯誤

對初學者而言,最大困難在掌握粵語詞彙聲調及對話時語氣,教程內提供大量有用詞彙及四十多項情境對話,連同詞句練習及粵音講解部分,悉數配有MP3錄音,掃描書內二維碼,即時聆聽專業導師示範正確發音及語調,能糾正常見發音錯誤及更準確有效地學習。

配合多元化練習解決學習難點提升學習趣味

教程提供大量多元化又生動有趣的練習,除有助掌握日常詞彙及學習生活中句子運用外,其餘如面試、點餐、報警等模擬練習,用手機到天文台網站學講天氣,以至卡拉OK學粵語等多元化練習,都是既有趣又實用,寓娛樂於學習的設計,為學員解決學習難點的同時,又有助提升學習趣味。

教學內容極度貼合香港日常生活運用

從港式茶餐廳中蛋撻、絲袜奶茶,到街市買餸、睇醫生、見工面試,甚至天氣交通等等,一一介紹香港生活中常見事物外,所有設定對話場景、說話語氣等,都務求真實反映本地生活面貌。

粵讀解碼扼要剖析香港粵語發音特色

教程特設粵讀解碼一項,闡明聲母、韻母及聲調特點,通過與普通話發音對比,令初學者輕易掌握粵語九種聲調及入聲發音,並解決一系列特殊聲母及普通話所無韻母的發音困難,得以在最短時間內切實掌握粵語準確發音。

MP3示範正確發音糾正常見發音錯誤

對初學者而言,最大困難在掌握粵語詞彙聲調及對話時語氣,教程內提供大量有用詞彙及四十多項情境對話,連同詞句練習及粵音講解部分,悉數配有MP3錄音,掃描書內二維碼,即時聆聽專業導師示範正確發音及語調,能糾正常見發音錯誤及更準確有效地學習。

配合多元化練習解決學習難點提升學習趣味

教程提供大量多元化又生動有趣的練習,除有助掌握日常詞彙及學習生活中句子運用外,其餘如面試、點餐、報警等模擬練習,用手機到天文台網站學講天氣,以至卡拉OK學粵語等多元化練習,都是既有趣又實用,寓娛樂於學習的設計,為學員解決學習難點的同時,又有助提升學習趣味。

马克思恩格斯全集(第30卷) 豆瓣

作者:

[德] 卡尔·马克思

译者:

中共中央马克思恩格斯列宁斯大林著作编译局

人民出版社

1995

- 1

本卷与第31卷属同一单元。这一单元包括马克思在1857-1861年撰写的经济学手稿和经济学著作,分为两组。第1组是1857-1858年期间写的经济学手稿,第2组是1859-1861年期间写的经济学手稿和1859年出版的《政治经济学批判》第1分册。1857-1858年期间 的经济学手稿包括六篇手稿:《巴师夏和凯里》、《导言》、《政治经济学批判(1857-1858年手稿)》、《金称量机》、《七个笔记本的索引(第一部分)》、《(政治经济学批判)第一分册第二章初稿片断和第三章开头部分》。本卷收入的是《巴师夏和凯里》、《导言》、《政治经济学批判(1857-1858年手稿)》的后半部分和第1组手稿的其他各篇,以及第2组的各篇。

咖啡杯测的科学 豆瓣

作者:

Ibline编辑部

译者:

叶雨纯

方言文化

2018

- 10

咖啡杯測的科學:從生豆購買、焙師調校,到萃取曲線,追求頂極咖啡絕必學的品味技術

作者: IBLINE出版社

譯者: 葉雨純

出版社:方言文化

出版日期:2018/10/09

語言:繁體中文

ISBN:9789869678032

叢書系列:創意手作坊

規格:平裝 / 208頁 / 17 x 23 cm / 普通級 / 全彩印刷 /

出版地:台灣

內容簡介

不懂「杯測語言」,如何品味咖啡的「苦、酸、甘、醇、香」?

36種風味,味蕾、嗅覺、大腦聯想比對,自我訓練訣竅

全球標準咖啡杯測「實作步驟」 X 專業級杯測表

★ 唯有「杯測」,能完美一杯咖啡的極致風味——

74 74 烘豆師:「烘焙數據」精準調校,誘發佳香氣

74 74 咖啡師:設定「萃取參數」,研磨、沖煮不失誤

74 74 品鑑師:全球通用「杯測語言」,品味詮釋的世界標準

74 74 尋豆師:掌握產地「生豆履歷」,為精品咖啡品質把關

★ 36種咖啡風味,味蕾、嗅覺、大腦聯想的訓練訣竅

你喝得出一杯咖啡的「苦味好壞」?或它是檸檬酸、蘋果酸、巧克力味、焦糖味,還是土壤味嗎?想追求「頂級咖啡」,就要能辨別咖啡優劣。而能否精準品鑑出這些香氣和味道,正是「杯測職人」的必備技能。

《咖啡杯測的科學》獨家傳授品鑑咖啡風味的「五感訓練訣竅」。讓你能在日常生活中藉由刺激舌上味蕾、活化鼻腔嗅覺,並結合大腦的「風味聯想能力」,藉由咖啡香氣科學公式,完美辨別咖啡的36種基礎香與味。

★ 全球標準杯測語言 X 專業級品鑑表,追求頂級咖啡的必備絕技

就算擁有品鑑咖啡的敏銳感知,若缺乏運用「杯測語言」的能力,不但難以傳達咖啡美味;想追求舉世公認的「頂級咖啡」更是不可能的任務。

書中以「專家級」咖啡風味輪,輔以職人品評實例,詳細解說各種「咖啡感官詞彙」之應用。另外還有國際級咖啡杯測大賽CoE與SCA的實作過程X專業杯測表,領你一窺世界級杯測的全貌。

追求頂級咖啡,必學的杯測知識還有——

74 74注水、破渣、撈渣……,專業杯測如何實行?

74 74全球標準CoE、SCA杯測桌擺法,有何不同?

74 74杯測基本評鑑項目有哪些?CoE、SCA杯測表如何應用?

74 74杯測匙、計時器、電子秤……,備齊杯測器具,還缺什麼?

★24位品鑑職人絕學,征服「咖啡杯測師大賽」的頂尖密技

充足的「杯測技術」,不但是追求頂級咖啡的必備技巧;更是咖啡產業鏈上不可或缺的品質把關。《咖啡杯測的科學》特別收錄24位咖啡職人的品鑑絕學,從尋豆、烘豆、萃取、品評……,透過專業經營者與國際賽大師的經驗談和實作,揭露「杯測」在每個咖啡現場的角色應用。

此外,也獨家公開2016「世界盃杯測師大賽」亞軍李東浩的日常訓練、賽前準備與實用杯測絕技,讓你更接近世界大師選拔,朝國際殿堂邁進一步。

本書特色

64台灣第一本「杯測完全技術」手冊,24位咖啡大師的絕學,獨家公開!

64全球標準杯測語言 X 專業級品鑑表,行家絕技教你真正「品嚐咖啡」

64尋豆、烘豆、萃取、品評……,咖啡生產鏈上專業的杯測科學應用大剖析

64「世界盃杯測師大賽」獲賞職人的訓練絕技,獨家披露

名人推薦

專業審訂

★WCE世界盃杯測師大賽冠軍 劉邦禹

專業推薦

★社團法人台灣咖啡協會理事長 吳怡玲

★台北精品咖啡商業發展協會理事長 郭維平

★咖啡大叔 許吉東

(依姓氏筆劃排列)

作者介紹

作者簡介

IBLINE出版

透過專業執筆團隊、嶄新企畫及深度取材,持續出版全方位咖啡書籍,從入門書到專業用書一應俱全,讀者群涵括咖啡初學者到業界專業人士。

IBLINE除了出版以咖啡與茶為主題的F&B專刊、Coffee月刊及單行本外,同時也經營咖啡教育機構——韓國咖啡教育中心(Korea Coffee Education Center,KCEC),並負責舉辦每年11月的韓國咖啡專門展覽「首爾咖啡展」(Seoul Cafe Show)及咖啡師大賽KCL(Korea Coffee League),積極推動各種活動,以促進韓國咖啡產業與文化之發展。

審訂者簡介

劉邦禹

「杯測師在產業的每個環節中扮演著傳遞與連結的角色,我們將一切都回歸到感官,追尋咖啡與人之間的平衡,讓從種子到咖啡的過程變得更真實。」

在WCE世界盃咖啡杯測師大賽中,擊敗美國星巴克首席杯測師一舉奪冠,2014世界盃杯測師大賽冠軍,2018世界咖啡沖煮大賽台灣冠軍。台灣首位WCE世界冠軍,亞洲首位世界杯測師大賽冠軍。

譯者簡介

葉雨純

喜歡沉浸在不同國界的文字中,轉換字裡行間的溫度。

譯有《50公分的世界:進入我生命的腦麻小貓,未來》、《今天也是快樂的一天》、《蜷曲的日子也是我的人生》、《人生的八個關鍵字》、《寒天蒟蒻 低GI美味料理》、《與孩子的美感對話》等書。

目錄

前言:杯測,把關咖啡品質的絕技

Part01 杯測,到底是什麼?

1 「好咖啡」,如何定義?

2 風味評鑑,咖啡產業鏈的基本功

3 品質掌控,理想美味的實踐準則

Part 02 杯測,有何用?

1 「生豆杯測」,咖啡品質的第一道把關

2 「原豆杯測」,萃取配方之設定標準

3 品嚐有任務,咖啡優點大化

Part 03產地栽種,頂級咖啡的起點

1 咖啡櫻桃怎麼栽?美味的決定關鍵

2 從羅布斯塔到瑰夏,咖啡品種之潮流演變

3 日曬?水洗?誘出酸甜的加工處理

4 品種改良,科學工法提升風味

5 分豆有標準,零瑕疵不壞味道

Part 04 尋豆交易,探訪理想中的美味

1 採購生豆,基準如何判斷?

2 選豆有時機,讓「農場杯測」更精確

3 競賽辨高下,好咖啡的多元採購

4 香氣的化學變化,如何避免?

5 產地潛力評估,提升品質的要訣

6 輕鬆買豆,貿易商採購優缺點

Part 05 烘焙,調配完美咖啡的絕技

1 「樣品烘焙」,探尋生豆佳風味

2 「大量烘焙」,穩定品質的商用要訣

3 設計烘焙數據,綜合豆、單品豆大不同

4 烘焙瑕疵豆,如何篩檢?

Part 06 萃取,頂級咖啡的終呈現

1 品嚐,萃取風味後防線

2 沖煮不失誤,制定「萃取參數」有訣竅

3 濃縮與滴漏式咖啡的萃取密技

4 維持萃取一致性,「內部校正」不可少

Part 07 杯測實作,咖啡風味的評鑑基礎

1 品鑑訓練,味蕾與大腦的聯想結合

2 杯測語言,詮釋咖啡的世界標準

3 擺好杯測桌,如何備齊器具?

4 破渣、撈渣怎麼做?杯測流程全解析

5 專業級杯測表,記錄咖啡苦、酸、醇

Part 08 公開杯測,品味咖啡的入門盛會

1 新豆試水溫,公開杯測的宣傳效果

2 公開杯測舉辦實例

Part 09 商業杯測,生豆貿易的推廣行銷

1 優質豆搶先購,商業杯測商機無限

2 商業杯測舉辦實例

作者: IBLINE出版社

譯者: 葉雨純

出版社:方言文化

出版日期:2018/10/09

語言:繁體中文

ISBN:9789869678032

叢書系列:創意手作坊

規格:平裝 / 208頁 / 17 x 23 cm / 普通級 / 全彩印刷 /

出版地:台灣

內容簡介

不懂「杯測語言」,如何品味咖啡的「苦、酸、甘、醇、香」?

36種風味,味蕾、嗅覺、大腦聯想比對,自我訓練訣竅

全球標準咖啡杯測「實作步驟」 X 專業級杯測表

★ 唯有「杯測」,能完美一杯咖啡的極致風味——

74 74 烘豆師:「烘焙數據」精準調校,誘發佳香氣

74 74 咖啡師:設定「萃取參數」,研磨、沖煮不失誤

74 74 品鑑師:全球通用「杯測語言」,品味詮釋的世界標準

74 74 尋豆師:掌握產地「生豆履歷」,為精品咖啡品質把關

★ 36種咖啡風味,味蕾、嗅覺、大腦聯想的訓練訣竅

你喝得出一杯咖啡的「苦味好壞」?或它是檸檬酸、蘋果酸、巧克力味、焦糖味,還是土壤味嗎?想追求「頂級咖啡」,就要能辨別咖啡優劣。而能否精準品鑑出這些香氣和味道,正是「杯測職人」的必備技能。

《咖啡杯測的科學》獨家傳授品鑑咖啡風味的「五感訓練訣竅」。讓你能在日常生活中藉由刺激舌上味蕾、活化鼻腔嗅覺,並結合大腦的「風味聯想能力」,藉由咖啡香氣科學公式,完美辨別咖啡的36種基礎香與味。

★ 全球標準杯測語言 X 專業級品鑑表,追求頂級咖啡的必備絕技

就算擁有品鑑咖啡的敏銳感知,若缺乏運用「杯測語言」的能力,不但難以傳達咖啡美味;想追求舉世公認的「頂級咖啡」更是不可能的任務。

書中以「專家級」咖啡風味輪,輔以職人品評實例,詳細解說各種「咖啡感官詞彙」之應用。另外還有國際級咖啡杯測大賽CoE與SCA的實作過程X專業杯測表,領你一窺世界級杯測的全貌。

追求頂級咖啡,必學的杯測知識還有——

74 74注水、破渣、撈渣……,專業杯測如何實行?

74 74全球標準CoE、SCA杯測桌擺法,有何不同?

74 74杯測基本評鑑項目有哪些?CoE、SCA杯測表如何應用?

74 74杯測匙、計時器、電子秤……,備齊杯測器具,還缺什麼?

★24位品鑑職人絕學,征服「咖啡杯測師大賽」的頂尖密技

充足的「杯測技術」,不但是追求頂級咖啡的必備技巧;更是咖啡產業鏈上不可或缺的品質把關。《咖啡杯測的科學》特別收錄24位咖啡職人的品鑑絕學,從尋豆、烘豆、萃取、品評……,透過專業經營者與國際賽大師的經驗談和實作,揭露「杯測」在每個咖啡現場的角色應用。

此外,也獨家公開2016「世界盃杯測師大賽」亞軍李東浩的日常訓練、賽前準備與實用杯測絕技,讓你更接近世界大師選拔,朝國際殿堂邁進一步。

本書特色

64台灣第一本「杯測完全技術」手冊,24位咖啡大師的絕學,獨家公開!

64全球標準杯測語言 X 專業級品鑑表,行家絕技教你真正「品嚐咖啡」

64尋豆、烘豆、萃取、品評……,咖啡生產鏈上專業的杯測科學應用大剖析

64「世界盃杯測師大賽」獲賞職人的訓練絕技,獨家披露

名人推薦

專業審訂

★WCE世界盃杯測師大賽冠軍 劉邦禹

專業推薦

★社團法人台灣咖啡協會理事長 吳怡玲

★台北精品咖啡商業發展協會理事長 郭維平

★咖啡大叔 許吉東

(依姓氏筆劃排列)

作者介紹

作者簡介

IBLINE出版

透過專業執筆團隊、嶄新企畫及深度取材,持續出版全方位咖啡書籍,從入門書到專業用書一應俱全,讀者群涵括咖啡初學者到業界專業人士。

IBLINE除了出版以咖啡與茶為主題的F&B專刊、Coffee月刊及單行本外,同時也經營咖啡教育機構——韓國咖啡教育中心(Korea Coffee Education Center,KCEC),並負責舉辦每年11月的韓國咖啡專門展覽「首爾咖啡展」(Seoul Cafe Show)及咖啡師大賽KCL(Korea Coffee League),積極推動各種活動,以促進韓國咖啡產業與文化之發展。

審訂者簡介

劉邦禹

「杯測師在產業的每個環節中扮演著傳遞與連結的角色,我們將一切都回歸到感官,追尋咖啡與人之間的平衡,讓從種子到咖啡的過程變得更真實。」

在WCE世界盃咖啡杯測師大賽中,擊敗美國星巴克首席杯測師一舉奪冠,2014世界盃杯測師大賽冠軍,2018世界咖啡沖煮大賽台灣冠軍。台灣首位WCE世界冠軍,亞洲首位世界杯測師大賽冠軍。

譯者簡介

葉雨純

喜歡沉浸在不同國界的文字中,轉換字裡行間的溫度。

譯有《50公分的世界:進入我生命的腦麻小貓,未來》、《今天也是快樂的一天》、《蜷曲的日子也是我的人生》、《人生的八個關鍵字》、《寒天蒟蒻 低GI美味料理》、《與孩子的美感對話》等書。

目錄

前言:杯測,把關咖啡品質的絕技

Part01 杯測,到底是什麼?

1 「好咖啡」,如何定義?

2 風味評鑑,咖啡產業鏈的基本功

3 品質掌控,理想美味的實踐準則

Part 02 杯測,有何用?

1 「生豆杯測」,咖啡品質的第一道把關

2 「原豆杯測」,萃取配方之設定標準

3 品嚐有任務,咖啡優點大化

Part 03產地栽種,頂級咖啡的起點

1 咖啡櫻桃怎麼栽?美味的決定關鍵

2 從羅布斯塔到瑰夏,咖啡品種之潮流演變

3 日曬?水洗?誘出酸甜的加工處理

4 品種改良,科學工法提升風味

5 分豆有標準,零瑕疵不壞味道

Part 04 尋豆交易,探訪理想中的美味

1 採購生豆,基準如何判斷?

2 選豆有時機,讓「農場杯測」更精確

3 競賽辨高下,好咖啡的多元採購

4 香氣的化學變化,如何避免?

5 產地潛力評估,提升品質的要訣

6 輕鬆買豆,貿易商採購優缺點

Part 05 烘焙,調配完美咖啡的絕技

1 「樣品烘焙」,探尋生豆佳風味

2 「大量烘焙」,穩定品質的商用要訣

3 設計烘焙數據,綜合豆、單品豆大不同

4 烘焙瑕疵豆,如何篩檢?

Part 06 萃取,頂級咖啡的終呈現

1 品嚐,萃取風味後防線

2 沖煮不失誤,制定「萃取參數」有訣竅

3 濃縮與滴漏式咖啡的萃取密技

4 維持萃取一致性,「內部校正」不可少

Part 07 杯測實作,咖啡風味的評鑑基礎

1 品鑑訓練,味蕾與大腦的聯想結合

2 杯測語言,詮釋咖啡的世界標準

3 擺好杯測桌,如何備齊器具?

4 破渣、撈渣怎麼做?杯測流程全解析

5 專業級杯測表,記錄咖啡苦、酸、醇

Part 08 公開杯測,品味咖啡的入門盛會

1 新豆試水溫,公開杯測的宣傳效果

2 公開杯測舉辦實例

Part 09 商業杯測,生豆貿易的推廣行銷

1 優質豆搶先購,商業杯測商機無限

2 商業杯測舉辦實例

學會貧窮:失語稚女單爸網誌 豆瓣

作者:

侯剛本

日月文化

2009

作業研究為「管理科學」中,強調以「計量」方法解決管理問題的一種學問。適合升碩士考生閱讀,由補教名師撰寫,告訴大家最正確有用的統計觀念。本書以基本觀念為主軸,適用於一般的管理科系之升學考試(升碩士、插大)或者高普考公職考試。

本書內容廣泛,涵蓋了一般研究所考試的範圍。說明淺顯易懂,利用題目導向的方式將作業研究的概念鑲嵌其中,使得讀者不再只是面對生澀的數學符號並能有效率的學習。

本書觀念以及題目的呈現係蒐羅各作業研究界的學者所著,加上作者本身對於作業研究獨到的見解予以改編,期許讀者能從中挖掘作業研究的奧秘以及對其產生興趣。

我們可以說「作業研究」乃是一門以科學方法追求一組織或系統最佳運作之學問。因其乃一方法論,故其應用之層面涵蓋實際之系統如生產系統,製造系統,行政系統或服務系統等等,至抽象之思維方式,生命規劃等。而此等運作的結果有限資源之最佳分配。分析問題以建立模式,瞭解模式結構以提出求解方法是學習與研究「作業研究」在提供有效的處理有限的資源的方法上將永遠有其不可替代的地位。

本書內容廣泛,涵蓋了一般研究所考試的範圍。說明淺顯易懂,利用題目導向的方式將作業研究的概念鑲嵌其中,使得讀者不再只是面對生澀的數學符號並能有效率的學習。

本書觀念以及題目的呈現係蒐羅各作業研究界的學者所著,加上作者本身對於作業研究獨到的見解予以改編,期許讀者能從中挖掘作業研究的奧秘以及對其產生興趣。

我們可以說「作業研究」乃是一門以科學方法追求一組織或系統最佳運作之學問。因其乃一方法論,故其應用之層面涵蓋實際之系統如生產系統,製造系統,行政系統或服務系統等等,至抽象之思維方式,生命規劃等。而此等運作的結果有限資源之最佳分配。分析問題以建立模式,瞭解模式結構以提出求解方法是學習與研究「作業研究」在提供有效的處理有限的資源的方法上將永遠有其不可替代的地位。

鸽子隧道 豆瓣

The Pigeon Tunnel

8.2 (8 个评分)

作者:

[英]约翰·勒卡雷

译者:

文泽尔

上海人民出版社

2019

- 6

☆ 从军情五处的间谍,到英国国宝级小说家。《柏林谍影》作者约翰·勒卡雷的唯一回忆录。

☆ 他是约翰·勒卡雷,也是大卫·康威尔,近四十个人生片段,狙击一个伟大小说家充满矛盾与挣扎的自我。

☆ 间谍生涯与小说写作其实是天造地设的一对。两者都要随时准备好去窥视人类的罪过,以及通往背叛的种种途径。

☆ 有一种鸽子天生就被培养成狩猎游戏的靶子,它们飞越专门修建的漫长隧道,而出口就是猎人们的枪口。

-----------

服务过军情五处和军情六处,初试写作,就震惊文坛。

这是英国国宝级小说大师勒卡雷的唯一回忆录,记下了他人生中近四十个刻骨铭心的片段,再现一个伟大作家的双重身份和多重自我。他目睹残酷战争与冷血杀伐;他跟着战地记者藏身壕沟,子弹擦着他的耳边飞过;他采访狱中的恐怖分子,却被对方堵得哑口无言;他目睹苏联巨变前后的社会,感慨万千;他见证了布罗茨基获得诺奖的瞬间,也亲历了电影大师弗里茨·朗的失意;他写下骗子父亲与自己既疏离又难舍的亲情,并苦苦思索间谍与作家的异同。

“逃避与欺骗是我童年非有不可的武器。青少年时期,我们都是某种间谍,而我却早已是退役的老兵。情报世界拥我入怀的时候,感觉就像回到家一样。”

------------

在这本书里,有两个勒卡雷,一个是作为间谍小说作家的他,他写军情五处、军情六处,就像是托尔金写中洲世界;另一个是才华横溢的当代小说家,搜寻着出逃的自我。

——《卫报》

☆ 他是约翰·勒卡雷,也是大卫·康威尔,近四十个人生片段,狙击一个伟大小说家充满矛盾与挣扎的自我。

☆ 间谍生涯与小说写作其实是天造地设的一对。两者都要随时准备好去窥视人类的罪过,以及通往背叛的种种途径。

☆ 有一种鸽子天生就被培养成狩猎游戏的靶子,它们飞越专门修建的漫长隧道,而出口就是猎人们的枪口。

-----------

服务过军情五处和军情六处,初试写作,就震惊文坛。

这是英国国宝级小说大师勒卡雷的唯一回忆录,记下了他人生中近四十个刻骨铭心的片段,再现一个伟大作家的双重身份和多重自我。他目睹残酷战争与冷血杀伐;他跟着战地记者藏身壕沟,子弹擦着他的耳边飞过;他采访狱中的恐怖分子,却被对方堵得哑口无言;他目睹苏联巨变前后的社会,感慨万千;他见证了布罗茨基获得诺奖的瞬间,也亲历了电影大师弗里茨·朗的失意;他写下骗子父亲与自己既疏离又难舍的亲情,并苦苦思索间谍与作家的异同。

“逃避与欺骗是我童年非有不可的武器。青少年时期,我们都是某种间谍,而我却早已是退役的老兵。情报世界拥我入怀的时候,感觉就像回到家一样。”

------------

在这本书里,有两个勒卡雷,一个是作为间谍小说作家的他,他写军情五处、军情六处,就像是托尔金写中洲世界;另一个是才华横溢的当代小说家,搜寻着出逃的自我。

——《卫报》

间谍的遗产 豆瓣

A Legacy of Spies

8.8 (5 个评分)

作者:

[英] 约翰·勒卡雷

译者:

文泽尔

上海人民出版社

2020

- 7

★畅销不衰的经典佳作、CWA最高荣誉“金匕首奖中之奖”、格雷汉姆·格林盛赞的间谍小说《柏林谍影》迎来续篇!

★《纽约时报》《星期日泰晤士报》畅销榜榜首,《泰晤士文学增刊》《卫报》年度选书。

★伊恩·麦克尤恩、张爱玲、王朔等中外名家都是他的粉丝——英国国宝级作家约翰·勒卡雷八十五岁高龄再推力作。

★深受喜爱的间谍形象乔治·史迈利重出江湖,《间谍的遗产》见证了“圆场”黄金一代的最后谢幕。

★如果说勒卡雷的谍战故事是一幅拼图,那这本书就是拼图的最后一块,它掀开了伤疤,也解开了谜团。

◆ 内容简介——————————————————————————————————————

故事的开头,史迈利的爱将吉勒姆在法国过着安逸的隐居生活,但他作为间谍的过去依旧对他紧咬不放,一封密函把他紧急召回伦敦。

吉勒姆震惊地发现,这次他需要面对的不是敌人,而是昔日并肩奋战的同僚的后裔——他们的父亲与母亲有着情报人员无法忘记的名字:利玛斯与丽兹。在当年那场失控的谍报事件中,一位是对情报局忠心耿耿的情报员,一位是他的爱人,两人双双命陨柏林墙下。

是什么导致了两人的死?是圆场故意“弃子”,还是另有隐情?吉勒姆那与官方记录相左的私人记忆深处,潜藏着他不愿道出的秘密……

◆ 媒体评论—————————————————————————————————————

这本书读来乐趣多多,不仅因为本身写得好,是一部高水准的勒卡雷作品,更因为它让读者在漫长的54年后,终于可以补上失缺的部分,完成那幅拼图……勒卡雷虽然不再年轻,但他的创作好比美酒,随着年岁的增长愈发醇香。

——《泰晤士报》

《间谍的遗产》采取了精心编布的复杂结构,往事历历,令人信服。勒卡雷笔力依旧。

——《伦敦标准晚报》

◆ 专业评论—————————————————————————————————————

最佳的勒卡雷。智慧、迷人。《柏林谍影》之后,鲜见勒卡雷一展这样的叙事才能,这部作品达到了令人激动的高度。

——布克奖得主 约翰·班维尔

勒卡雷早已不是类型小说作家,他很可能是英国20世纪下半叶文学史上最重要的一位小说家。他对于我们时代的堕落,对于我们的官僚体系本质的刻画,无人能出其右。他深刻地体察到了国家叙事中某些巨大的焦虑情绪。

——布克奖得主、《赎罪》作者 伊恩·麦克尤恩

一个世纪后,读者依然会阅读勒卡雷。

——英国畅销小说作家 罗伯特·哈里斯

★《纽约时报》《星期日泰晤士报》畅销榜榜首,《泰晤士文学增刊》《卫报》年度选书。

★伊恩·麦克尤恩、张爱玲、王朔等中外名家都是他的粉丝——英国国宝级作家约翰·勒卡雷八十五岁高龄再推力作。

★深受喜爱的间谍形象乔治·史迈利重出江湖,《间谍的遗产》见证了“圆场”黄金一代的最后谢幕。

★如果说勒卡雷的谍战故事是一幅拼图,那这本书就是拼图的最后一块,它掀开了伤疤,也解开了谜团。

◆ 内容简介——————————————————————————————————————

故事的开头,史迈利的爱将吉勒姆在法国过着安逸的隐居生活,但他作为间谍的过去依旧对他紧咬不放,一封密函把他紧急召回伦敦。

吉勒姆震惊地发现,这次他需要面对的不是敌人,而是昔日并肩奋战的同僚的后裔——他们的父亲与母亲有着情报人员无法忘记的名字:利玛斯与丽兹。在当年那场失控的谍报事件中,一位是对情报局忠心耿耿的情报员,一位是他的爱人,两人双双命陨柏林墙下。

是什么导致了两人的死?是圆场故意“弃子”,还是另有隐情?吉勒姆那与官方记录相左的私人记忆深处,潜藏着他不愿道出的秘密……

◆ 媒体评论—————————————————————————————————————

这本书读来乐趣多多,不仅因为本身写得好,是一部高水准的勒卡雷作品,更因为它让读者在漫长的54年后,终于可以补上失缺的部分,完成那幅拼图……勒卡雷虽然不再年轻,但他的创作好比美酒,随着年岁的增长愈发醇香。

——《泰晤士报》

《间谍的遗产》采取了精心编布的复杂结构,往事历历,令人信服。勒卡雷笔力依旧。

——《伦敦标准晚报》

◆ 专业评论—————————————————————————————————————

最佳的勒卡雷。智慧、迷人。《柏林谍影》之后,鲜见勒卡雷一展这样的叙事才能,这部作品达到了令人激动的高度。

——布克奖得主 约翰·班维尔

勒卡雷早已不是类型小说作家,他很可能是英国20世纪下半叶文学史上最重要的一位小说家。他对于我们时代的堕落,对于我们的官僚体系本质的刻画,无人能出其右。他深刻地体察到了国家叙事中某些巨大的焦虑情绪。

——布克奖得主、《赎罪》作者 伊恩·麦克尤恩

一个世纪后,读者依然会阅读勒卡雷。

——英国畅销小说作家 罗伯特·哈里斯

当柏拉图遇到卢米埃尔 豆瓣

作者:

郁喆隽

上海三联书店

2019

- 7

本书是哲学、科幻和电影之间的一场场对话,作者在这三个角度切换,借电影内容,谈哲学命题。虽然谈《黑客帝国》《朝圣之路》《一千五百万的价值》《星际穿越》等科幻电影,但直指哲学命题,如柏拉图的洞穴比喻,如《理想国》,如“中文屋”“钵中之脑”等思想实验。时而软科幻,时而硬哲学。“当柏拉图遇到卢米埃尔”,注定是一场哲学与电影的邂逅。

上帝之子 豆瓣

Child of God

8.0 (6 个评分)

作者:

[美] 科马克·麦卡锡

译者:

杨逸

河南文艺出版社

2020

- 7

巴拉德是阿巴拉契亚山区的土著,外来者眼里的怪人,当地族群中的异类,“一个上帝的孩子,多半和你一样”。一场大火之后,巴拉德过上了穴居生活,他越来越多地呈现出原始的面貌,同时也在不断地遭受失去——失去房子,失去名誉,失去社会联结,直至失去生命。从现代文明中一步步倒着退回荒野,退到世界的边缘,终于再也无路可退。一个人是怎样被逐步剥夺殆尽的?一无所有的赤裸生命又要如何存在?“他决心继续前行,因为已经无路可回,那天的世界和往常的任何一天一样可爱,可他却在骑着骡子迈向死亡。”

《上帝之子》是科马克·麦卡锡的第三部小说,以冷静日常的笔调书写谋杀事件与神秘自然,简洁粗砺的短句与缭绕怪诞的长句交错,具有浓郁的“南方哥特”气息与暗黑浪漫主义色彩。在麦卡锡上帝般漠然而又悲悯的目光之下,青年巴拉德孤绝的一生如同一首残酷动人的荒野史诗,被放逐之人终而复始地无声吟唱。

2013年,由詹姆斯·弗兰科根据本书改编并执导的同名电影在意大利上映,获第70届威尼斯电影节金狮奖提名。

——————————————

像他尊崇的梅尔维尔、陀思妥耶夫斯基、福克纳一样,科马克·麦卡锡创造出了一个比单独的任何一本书都更加伟大、更加深刻的文学世界。这样的作家是直接与诸神相搏的人。

——《华盛顿邮报》

麦卡锡以独特、俭省、精确、诗意的散文,挑战了几乎最为基本的审美范畴……一次令人永生难忘的阅读体验。

——《新共和》杂志

科马克·麦卡锡,即为轻逸迷人的语言、神秘深远的人物、对圣经主题的唤起、对景观的本能感受;加之纯粹的表达天赋,在当代作家中几乎无可匹敌。

——巴里·洛佩兹

《上帝之子》是科马克·麦卡锡的第三部小说,以冷静日常的笔调书写谋杀事件与神秘自然,简洁粗砺的短句与缭绕怪诞的长句交错,具有浓郁的“南方哥特”气息与暗黑浪漫主义色彩。在麦卡锡上帝般漠然而又悲悯的目光之下,青年巴拉德孤绝的一生如同一首残酷动人的荒野史诗,被放逐之人终而复始地无声吟唱。

2013年,由詹姆斯·弗兰科根据本书改编并执导的同名电影在意大利上映,获第70届威尼斯电影节金狮奖提名。

——————————————

像他尊崇的梅尔维尔、陀思妥耶夫斯基、福克纳一样,科马克·麦卡锡创造出了一个比单独的任何一本书都更加伟大、更加深刻的文学世界。这样的作家是直接与诸神相搏的人。

——《华盛顿邮报》

麦卡锡以独特、俭省、精确、诗意的散文,挑战了几乎最为基本的审美范畴……一次令人永生难忘的阅读体验。

——《新共和》杂志

科马克·麦卡锡,即为轻逸迷人的语言、神秘深远的人物、对圣经主题的唤起、对景观的本能感受;加之纯粹的表达天赋,在当代作家中几乎无可匹敌。

——巴里·洛佩兹

佩尼希胶卷 豆瓣

作者:

〔英〕乔治·西尔泰什

译者:

连晗生

北岳文艺出版社

2020

- 5

《佩尼希胶卷:西尔泰什诗集》中的许多诗篇,融合了一种开阔的人文关怀和一种深刻的历史感。如组诗《燃烧的书》重写了伊莱亚斯·卡内蒂的小说《迷惘》中那个时代的动荡和迷乱;组诗《佩尼奇胶卷》取材于作者母亲在纳粹集中营的经历,把个人的命运和历史的痛苦结合在一起,从而有猛烈的冲击感。在众多直接面对“真实”的诗人及作家中,西尔泰什的特殊之处在于他对“美”的酣迷,这一方面表现在他在许多诗篇中对艺术家和艺术品的书写(如《铅白》等诗)中,另一方面体现他对每一首诗的形式探索上——在他手上,许多复杂的诗体(如“合组诗”)被推到一种令人瞩目的程度。

公共的男人,私人的女人 豆瓣

Public Man, Private Woman:Women in Social and Political Thought

作者:

〔美〕让·爱尔斯坦

译者:

葛耘娜

/

陈雪飞

生活·读书·新知三联书店

2019

- 6

男性与女性,公共与私人,是西方政治思想传统中两对相互对反又极具张力的关键词。本书的上半部,作者细致分疏了西方传统思想与女性思想之间的关联,如柏拉图、亚里士多德、奥古斯丁、圣·托马斯、马基雅维利、卢梭、黑格尔、马克思等学者在此问题上的看法——恰恰是这些思想资源,构成了20世纪以来激进主义、自由主义、马克思主义和精神分析等女性主义流派的存在前提,而这也是本书下半部的着力所在。在呈现社会与政治思想中女性历史的同时,作者针对七八十年代美国社会的政治冷漠与女性主义的极端激进,进行了深切而痛彻的反思。这种“反思”,对中国当下的女性问题来说也正是必须的。