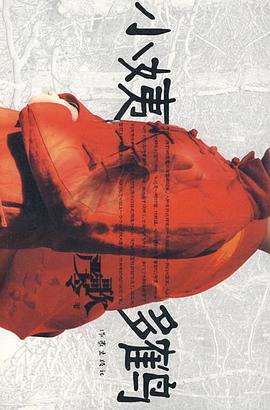

雪山飞狐 豆瓣

7.4 (10 个评分)

作者:

金庸

广州出版社 花城出版社

2008

- 3

《雪山飞狐》的剧情源于闯王李自成亡国后,李麾下的四大侍卫后人——胡、苗、范、田四家争夺宝藏。四家人因误会重重而互相仇杀,祖先积怨,至胡一刀、苗人凤这一代,凤误会父乃刀所杀,欲为父报仇,与刀决一死战。凤兵器被人落毒,刀被凤伤后中毒身亡。刀之子斐长大后又误会父乃凤所杀害,故又找凤为父报仇。恩怨情仇,千丝万缕。

斐勤练胡家刀法欲与凤决一生死战,与此同时斐于闯荡江湖期间,结识了三位不平凡的女子:聂桑青、么一一及苗若兰,三人又竟与胡、苗、范、田四家有关,四人关系开始纠缠不清。"美男配美女,英雄就配侠女"这是理所当然的,胡斐身边美女众多,有的对他情深义重,有的与他生死与共,确实难以抉择。那最后的结局又将如何呢?

明未吴三桂引清兵入关,闯王派三大勇士苗、范、田突围召援,独留第四名勇士胡护驾。当三人返回发现闯王失踪,而胡则成吴三桂鹰犬,逐以胡卖国杀之。其实,胡潜伏吴三桂军中,只为静待时机助闯王再得天下。此后,四家后代便展开连串仇杀,及至胡家第四代胡一刀;刀欲找三家后代言明真相, 因三家后人为争明室宝藏,大打出手,并葬身一冰洞,而未能向他们道出真相。刀唯有将事绩记下封于洞内以警惕世人,然后与爱人郎剑秋退隐江湖。后田家第四代田归农布局令刀与苗家后人苗人凤决战,并暗中下毒杀害刀、秋二人,秋临终前将初生的斐交予忠仆平,著平带斐查明真相。

平误会凤为主谋,逐命斐专心习武代父复仇。斐后与平上路寻凤,途中结识了女扮男装的小流氓么一一,成莫逆。期间,斐更邂逅凤女苗若兰和农女聂桑青,展开一段缠绕不清的恋情……

斐勤练胡家刀法欲与凤决一生死战,与此同时斐于闯荡江湖期间,结识了三位不平凡的女子:聂桑青、么一一及苗若兰,三人又竟与胡、苗、范、田四家有关,四人关系开始纠缠不清。"美男配美女,英雄就配侠女"这是理所当然的,胡斐身边美女众多,有的对他情深义重,有的与他生死与共,确实难以抉择。那最后的结局又将如何呢?

明未吴三桂引清兵入关,闯王派三大勇士苗、范、田突围召援,独留第四名勇士胡护驾。当三人返回发现闯王失踪,而胡则成吴三桂鹰犬,逐以胡卖国杀之。其实,胡潜伏吴三桂军中,只为静待时机助闯王再得天下。此后,四家后代便展开连串仇杀,及至胡家第四代胡一刀;刀欲找三家后代言明真相, 因三家后人为争明室宝藏,大打出手,并葬身一冰洞,而未能向他们道出真相。刀唯有将事绩记下封于洞内以警惕世人,然后与爱人郎剑秋退隐江湖。后田家第四代田归农布局令刀与苗家后人苗人凤决战,并暗中下毒杀害刀、秋二人,秋临终前将初生的斐交予忠仆平,著平带斐查明真相。

平误会凤为主谋,逐命斐专心习武代父复仇。斐后与平上路寻凤,途中结识了女扮男装的小流氓么一一,成莫逆。期间,斐更邂逅凤女苗若兰和农女聂桑青,展开一段缠绕不清的恋情……