farseer - 标记

非人 豆瓣

Less Than Human

作者:

[美国] 大卫·利文斯顿·史密斯

译者:

冯伟

重庆出版社

2012

- 11

本书探讨“非人化”,是一部涉及历史学、心理学、生物学、人类学和哲学的跨学科大众读物,阅读极富快感。

事实上,非人化作为一种思维方式极易左右个人和集体。“野兽”、“蟑螂”、“虱子”、“狗仔”、“畜生”等各式各样的骂人话在任何语言中都是高频词,人们使用这些脏词的理由也不一而足,政治、宗教、族群或性别差异等原因都可能让这些贬损他人的语言脱口而出。人类有一个共同的心理倾向:将他们的同类视为低人一等的动物。

这种心理倾向,在历史上曾经导致了纳粹以道德责任的名义消灭被他们定义为劣等人的犹太人和吉普赛人、导致了卢旺达的种族灭绝,甚至导致二十世纪前的奴隶贸易,今天仍能够在加沙地带、阿富汗、利比亚等地看到它影子。事实上,除了这些重大的政治和历史事件,我们身边普遍存在的城市居民对农民的歧视、大城市土著对外地人的排斥、男性对女性的暴力、还有很多人对同性恋的歧视,甚至对军事和战争的痴迷往往都根源于我们人性深处缺失的那一角,因为缺失了这重要的一角,我们将人分为三六九等,纵容自己做出不公平的判断,甚至做出极端的事情。

作者认为,人类的非人行为深植于人性之中,但他并不就此陷入对人性未来的悲观,因为在他看来,生物特征是可塑的,也就是说人性也可以变化。

本书是对人性的一个冷峻的指控。当今的人类,很有必要读一读这本书。

事实上,非人化作为一种思维方式极易左右个人和集体。“野兽”、“蟑螂”、“虱子”、“狗仔”、“畜生”等各式各样的骂人话在任何语言中都是高频词,人们使用这些脏词的理由也不一而足,政治、宗教、族群或性别差异等原因都可能让这些贬损他人的语言脱口而出。人类有一个共同的心理倾向:将他们的同类视为低人一等的动物。

这种心理倾向,在历史上曾经导致了纳粹以道德责任的名义消灭被他们定义为劣等人的犹太人和吉普赛人、导致了卢旺达的种族灭绝,甚至导致二十世纪前的奴隶贸易,今天仍能够在加沙地带、阿富汗、利比亚等地看到它影子。事实上,除了这些重大的政治和历史事件,我们身边普遍存在的城市居民对农民的歧视、大城市土著对外地人的排斥、男性对女性的暴力、还有很多人对同性恋的歧视,甚至对军事和战争的痴迷往往都根源于我们人性深处缺失的那一角,因为缺失了这重要的一角,我们将人分为三六九等,纵容自己做出不公平的判断,甚至做出极端的事情。

作者认为,人类的非人行为深植于人性之中,但他并不就此陷入对人性未来的悲观,因为在他看来,生物特征是可塑的,也就是说人性也可以变化。

本书是对人性的一个冷峻的指控。当今的人类,很有必要读一读这本书。

朝圣者之歌 豆瓣

8.8 (5 个评分)

作者:

[德] 赫尔曼·黑塞

译者:

谢莹莹 欧凡 胡祖庶

世纪文景/上海人民出版社

2013

- 1

★黑塞常被人说起的是他的小说,也因小说闻名于世。但他同时也是位出色的诗人与散文家,这些散文多记录的是他对历史、社会的观察与思考。

★任何读过黑塞作品的人,都会为黑塞作品中的人生阅历与感悟,以及浪漫气息所打动,情不自禁回忆起自己的青年时代。青年没能在青年时代阅读黑塞,是一个极大的损失,尽管成年之后,重读时,会感受到这种懊悔,这就是一位只要有过阅读,就一定会喜欢上的作家,一个性情中人,坦率的朋友,人生的导师。

★《朝圣者之歌》《温泉疗养客》以及《漫游者寄宿所:黑塞诗选》是在《朝圣者之歌》(中国广播电视出版社,2000年)的基础上稍作增删编成,后者在市面上已长期缺失。

★全球青年口耳相传,黑塞是被阅读最多的德语作家。

★阅读黑塞,与黑塞做伴,会多一点分辨是非的能力和怀疑的勇气。

《朝圣者之歌》是译者谢莹莹从黑塞全集中精选出的散文篇章,有其儿时回忆,有对战争的思考,有致亲友的信,有迁居杂谈,还有对故地、对老的追忆,所有都离不开对人生的感悟。不仅让我们充分认识了黑塞其人,更是从展露出他的心灵、思索、喜乐悲愁乃至愤慨中,得到心灵的净化。

★任何读过黑塞作品的人,都会为黑塞作品中的人生阅历与感悟,以及浪漫气息所打动,情不自禁回忆起自己的青年时代。青年没能在青年时代阅读黑塞,是一个极大的损失,尽管成年之后,重读时,会感受到这种懊悔,这就是一位只要有过阅读,就一定会喜欢上的作家,一个性情中人,坦率的朋友,人生的导师。

★《朝圣者之歌》《温泉疗养客》以及《漫游者寄宿所:黑塞诗选》是在《朝圣者之歌》(中国广播电视出版社,2000年)的基础上稍作增删编成,后者在市面上已长期缺失。

★全球青年口耳相传,黑塞是被阅读最多的德语作家。

★阅读黑塞,与黑塞做伴,会多一点分辨是非的能力和怀疑的勇气。

《朝圣者之歌》是译者谢莹莹从黑塞全集中精选出的散文篇章,有其儿时回忆,有对战争的思考,有致亲友的信,有迁居杂谈,还有对故地、对老的追忆,所有都离不开对人生的感悟。不仅让我们充分认识了黑塞其人,更是从展露出他的心灵、思索、喜乐悲愁乃至愤慨中,得到心灵的净化。

死水恶波 豆瓣

Same Place, Same Things

8.3 (9 个评分)

作者:

(美)蒂姆·高特罗

译者:

程应铸

人民文学出版社

2013

- 3

《死水恶波》是蒂姆•高特罗出色的首部短篇小说集,背景主要设置在路易斯安那州农村,描述了日常生活抵达崩溃边缘的男男女女,在那一刻,常规让位于危机和天翻地覆:一个酒醉的火车司机制造了一场灾难,一个父亲借来一架飞机追逐绑架他女儿的绑匪,一个年轻人爱上了收音机里的一个声音。风格幽默、悬疑、野蛮,饱含人性的力量。《死水恶波》是一个叙事大家第一部伟大的作品。

——————————————————

美国南方代表作家 蒂姆•高特罗

悲悯幽默之笔,写尽底层生存百态

———————————————————

这个男人是个了不起的作家。我真的很爱读他的短篇小说。他从不言过其实,从不操控读者的情感,但总是能抓住你的心。

——詹姆斯•李•伯克

感人,难忘……才华横溢的高特罗,达到了弗兰纳里•奥康纳的高度。

——《科克斯评论》

高特罗是个优秀的叙述者,不比美国任何一个写短篇的差。

——《波士顿凤凰报》

你知道他们不是坏人。他们只是没受过教育,不谙世故,没出过远门,不道德,不文明。外加愚蠢。

——蒂姆•高特罗

——————————————————

美国南方代表作家 蒂姆•高特罗

悲悯幽默之笔,写尽底层生存百态

———————————————————

这个男人是个了不起的作家。我真的很爱读他的短篇小说。他从不言过其实,从不操控读者的情感,但总是能抓住你的心。

——詹姆斯•李•伯克

感人,难忘……才华横溢的高特罗,达到了弗兰纳里•奥康纳的高度。

——《科克斯评论》

高特罗是个优秀的叙述者,不比美国任何一个写短篇的差。

——《波士顿凤凰报》

你知道他们不是坏人。他们只是没受过教育,不谙世故,没出过远门,不道德,不文明。外加愚蠢。

——蒂姆•高特罗

中國近代思想史的轉型時代 豆瓣

作者:

王汎森

聯經出版事業股份有限公司

2007

張灝院士在〈中國近代思想史的轉型時代〉等文章中指出:1895至1925年是近代思想史的轉型時代;在思想知識的傳播媒介或是思想內容方面,皆有突破性的劇變。就前者而言,報刊雜誌、新式學校、學會等制度性的傳播媒介大量湧現,同時新的社群媒體──「知識階層」(intelligentsia)出現了。在思想內容方面,除了有文化取向危機,同時也產生新的思想論域(intellectual discourse)。本書是從上述的框架及議題出發,請各相關領域的專家,就個別論題進行探討,希望比較全面地呈現近代思想轉型期的複雜風貌。

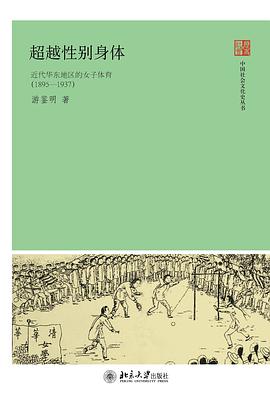

超越性别身体 豆瓣

作者:

游鉴明

北京大学出版社

2012

- 2

本书作者透过丰富的史料将近代中国学校、政府、媒体、社会如何联手改造女性身体的历史做了极好的分析。书中对于线性进步观点、族群分离,或”女性自己的声音“等研究取径,都提出了批判性的检讨。为近代妇女史研究另辟蹊径,值得重视。——吕芳上(台湾”国史馆“馆长,”中央研究院“近代史研究所兼任研究员)

本书厘清了近代中国妇女史中的身体观、教育制度、国族主义,以及现代性等各种复杂议题,对学界了解此一时代及其中的性别意涵贡献良多。它所呈现的多元与复杂程度,早已跨出体育史此一专门领域的范畴。——李贞德(台湾“中央研究院”历史语言研究所研究员、副所长)

学界较多探讨“妇女运动”史,而较少关注妇女“运动”史。游教授将视角投向近代中国女子体育的发展演变及其所承载的国族命运与社会文化意涵,所呈现的,并非单一的女子体育史,而是从多层面描画出的多姿多彩的女子“运动”图像。——王奇生(北京大学历史系教授)

这本书选择中国大陆输入女子体育教育先行区之一的华东地区为研究对象,梳理该地区近代女子学校在近代女子体育教育领域的办学实践、示范的功能,再现近代中国女子体育初创期的成长印迹。——罗苏文(上海社会科学院历史研究所研究员)

本书试图从性别视角,审视女子体育与国家、社会文化的关系,跳出国家观的体育史窠臼,兼采文字资料和图像资料,呈现西方体育传入后女子的新观念和新行为,如何在公众舆论、学校教育、学生生活、运动竞赛、观众反映、大众传媒和视觉文化等层面产生意义。本书试图给近代中国的体育史一个性别的 诠释,丰富我们对近代中国女性历史的认识,也让体育史、妇女史和近代中国史得以互证互补。

本书图文并茂,配有95张插图,都是民国时期的老照片、广告、报纸漫画、电影剧照等。

本书厘清了近代中国妇女史中的身体观、教育制度、国族主义,以及现代性等各种复杂议题,对学界了解此一时代及其中的性别意涵贡献良多。它所呈现的多元与复杂程度,早已跨出体育史此一专门领域的范畴。——李贞德(台湾“中央研究院”历史语言研究所研究员、副所长)

学界较多探讨“妇女运动”史,而较少关注妇女“运动”史。游教授将视角投向近代中国女子体育的发展演变及其所承载的国族命运与社会文化意涵,所呈现的,并非单一的女子体育史,而是从多层面描画出的多姿多彩的女子“运动”图像。——王奇生(北京大学历史系教授)

这本书选择中国大陆输入女子体育教育先行区之一的华东地区为研究对象,梳理该地区近代女子学校在近代女子体育教育领域的办学实践、示范的功能,再现近代中国女子体育初创期的成长印迹。——罗苏文(上海社会科学院历史研究所研究员)

本书试图从性别视角,审视女子体育与国家、社会文化的关系,跳出国家观的体育史窠臼,兼采文字资料和图像资料,呈现西方体育传入后女子的新观念和新行为,如何在公众舆论、学校教育、学生生活、运动竞赛、观众反映、大众传媒和视觉文化等层面产生意义。本书试图给近代中国的体育史一个性别的 诠释,丰富我们对近代中国女性历史的认识,也让体育史、妇女史和近代中国史得以互证互补。

本书图文并茂,配有95张插图,都是民国时期的老照片、广告、报纸漫画、电影剧照等。

温莎墓园日记 豆瓣

8.6 (46 个评分)

作者:

木心

广西师范大学出版社

2006

- 6

《温莎墓园日记》是木心的小说选集。

经过年近八十的作者手订,小说集删去了原来繁体字版《出猎》一小节,把“我”隐得更深,实际上是更耐人琢磨了。《美国喜剧》《一车十八人》《夏明珠》《两个小人在打架》《SOS》《完美的女友》《七日之粮》《芳芳NO.4》《魔轮》等,每一篇都在尝试新的视角,“从彼岸回来的人”,原来是这么了解人世的酸楚,生活没有“退息”,他对此岸洞若观火。

1982年,已过知天命之龄的木心离开中国,旅居美国纽约。到了国外后,他决意把主要精力放在写作上,自1984年至今,木心已出版了繁体字版多本散文、诗集和小说,颇负时誉。木心自己提了一个说法,他是"文学不明飞行物"。木心也是文体家,作品不重复自己,用字非常讲究,标点也讲究。

经过年近八十的作者手订,小说集删去了原来繁体字版《出猎》一小节,把“我”隐得更深,实际上是更耐人琢磨了。《美国喜剧》《一车十八人》《夏明珠》《两个小人在打架》《SOS》《完美的女友》《七日之粮》《芳芳NO.4》《魔轮》等,每一篇都在尝试新的视角,“从彼岸回来的人”,原来是这么了解人世的酸楚,生活没有“退息”,他对此岸洞若观火。

1982年,已过知天命之龄的木心离开中国,旅居美国纽约。到了国外后,他决意把主要精力放在写作上,自1984年至今,木心已出版了繁体字版多本散文、诗集和小说,颇负时誉。木心自己提了一个说法,他是"文学不明飞行物"。木心也是文体家,作品不重复自己,用字非常讲究,标点也讲究。

两当轩集 豆瓣

作者:

(清)黄景仁

译者:

李国章 校点

上海古籍出版社

1998

《两当轩集(繁体竖排版)》内容简介:黄仲则的诗歌,在风雨飘摇的旧时代,拥有为数众多的读者。瞿秋白早年在叙述家庭的穷困生活时会说:“想起我与父亲的远别,重逢时节也不知在何年何月,家道又如此,真正叫人想起我们常州诗人黄仲则的那句来:《惨惨柴门风雪夜,此时有子不如无。》”(《饿乡纪程》)当他走上革命道路后,在赠送给友人的一首诗中,再次提到黄仲则:“词人作不得,身世重悲酸。吾乡黄仲则,风雪一家寒。”(羊牧之《我所知道的瞿秋白》)对黄仲则的深切同情,溢于言表。

郭沫若说过,郁达夫不仅很喜欢黄仲则的诗,而且同情他的生活,似乎有意在学他,“他的短篇小说《朵石矶》便是以黄仲则为主人公的,而其实是在《夫子自道》”。(《郁达夫诗词钞序》)在解放前的三十年间,有关黄仲则的年谱,评傅、各种选本,陆续出版,数量之多,超过清代其它诗人。解放以后,流行的中国文学史著作,虽对他有所介绍,但他的诗集却没有刊印过,致使青年读者对他的作品了解不多。

郭沫若说过,郁达夫不仅很喜欢黄仲则的诗,而且同情他的生活,似乎有意在学他,“他的短篇小说《朵石矶》便是以黄仲则为主人公的,而其实是在《夫子自道》”。(《郁达夫诗词钞序》)在解放前的三十年间,有关黄仲则的年谱,评傅、各种选本,陆续出版,数量之多,超过清代其它诗人。解放以后,流行的中国文学史著作,虽对他有所介绍,但他的诗集却没有刊印过,致使青年读者对他的作品了解不多。

A New Kind of Science 豆瓣

作者:

Stephen Wolfram

/

Wolfram Research Inc.

Wolfram Media Inc

2002

- 9

乡村建设理论 豆瓣

作者:

梁漱溟

世纪文景

2011

- 6

梁漱溟作品集全新整理 权威文本

梁漱溟先生致力于解决中国问题之代表作品

中国近百年史,也可以说是一部乡村破坏史。

中国国家之新生命,必于农村求之;必农村有新生命,而后中国国家乃有新生命。

今后中国人向上兴奋地新方向是什么?老实不客气的说:就是我们的乡村建设运动!

——————————————————

——————————————————

本书为梁漱溟作品集之一,其余两本为《中国文化要义》和《人心与人生》。2005年前后这三本书都曾作为“世纪人文系列丛书•世纪文库”系列出版。《这次为新版,改变了开本与定价,增添了一些珍贵的手迹照片,并增加了部分附录,使其更具权威性与收藏价值。

本书是梁漱溟先生社会政治思想的代表作。从认识和解决中国社会问题入手,系统地阐述了梁漱溟对中国社会改造与乡村教育关系的思想。他以乡村为中国文化之本的思想,以及通过教育手段来改造半殖民地半封建社会组织结构,培养新伦理,建设新礼俗的思想,都是对中国社会根本问题思考的积极实践。

梁漱溟先生致力于解决中国问题之代表作品

中国近百年史,也可以说是一部乡村破坏史。

中国国家之新生命,必于农村求之;必农村有新生命,而后中国国家乃有新生命。

今后中国人向上兴奋地新方向是什么?老实不客气的说:就是我们的乡村建设运动!

——————————————————

——————————————————

本书为梁漱溟作品集之一,其余两本为《中国文化要义》和《人心与人生》。2005年前后这三本书都曾作为“世纪人文系列丛书•世纪文库”系列出版。《这次为新版,改变了开本与定价,增添了一些珍贵的手迹照片,并增加了部分附录,使其更具权威性与收藏价值。

本书是梁漱溟先生社会政治思想的代表作。从认识和解决中国社会问题入手,系统地阐述了梁漱溟对中国社会改造与乡村教育关系的思想。他以乡村为中国文化之本的思想,以及通过教育手段来改造半殖民地半封建社会组织结构,培养新伦理,建设新礼俗的思想,都是对中国社会根本问题思考的积极实践。

乌托邦彼岸 豆瓣

作者:

汤姆·斯托帕

译者:

孙仲旭

南海出版公司

2006

- 4

《乌托帮彼岸》三部曲由《航行》、《失事》、《获救》组成,描写了十九世纪激荡在俄罗斯乃至整个欧洲上空的革命风云。全剧时间绵延,从1833年直到1868年,场景辽阔,莫斯科、巴黎、德累斯顿、尼斯、伦敦、日内瓦等名城相继展现;人物众多,巴枯宁,赫尔岑、别林斯墓、屠格涅夫、车尔尼雪夫斯基、卢格、科苏特、琼斯、马克斯托帕善于让天平两边取得平衡,让我们在革命的悲剧中,看到勇敢、正直、慷慨等等人性的闪光点;在人生的悲剧中,看到亲情、爱情和友情的温暖美好。他把严肃的历史写得诙谐有趣,把沉重的思想表述得富含诗意。

斯托帕的剧作思想与娱乐并重,在荒诞闹剧和浪漫情事下掩藏着人生的悲凉况味。他也许很愿意成为典型的王尔德剧中人物:用玩世不恭来表达真诚和严肃。斯托帕丰富了二十世纪六十年代以后直至今日的戏剧时代,用他的巧智,他的深厚,他的华彩词章,还有他的魔术般多变的戏剧手段。

斯托帕的剧作思想与娱乐并重,在荒诞闹剧和浪漫情事下掩藏着人生的悲凉况味。他也许很愿意成为典型的王尔德剧中人物:用玩世不恭来表达真诚和严肃。斯托帕丰富了二十世纪六十年代以后直至今日的戏剧时代,用他的巧智,他的深厚,他的华彩词章,还有他的魔术般多变的戏剧手段。

文学趣谈 豆瓣

Curiosities of Literature: A Feast for Book Lovers

8.4 (5 个评分)

作者:

(英)约翰·萨瑟兰

译者:

艾黎

2012

- 11

英国学者、作家萨瑟兰的这本书可谓一部妙趣横生的文坛“八卦集锦”。

作者谈古论今,以调侃诙谐的笔法分门别类地汇聚了关于书(主要是欧美文学作品)及其作者的奇闻轶事与奇思妙想,诸如哈代的心脏去哪儿了?萨克雷的脑子比惠特曼的脑子重多少?英语文学作品中的第一支烟是何时出现的?耶稣会开什么车?我们能克隆狄更斯吗?哈姆雷特用的是铅笔吗?

众多或伟大经典或已被遗忘的作家悉数登场,充盈着趣味与博学。正如作者所言,“本书的写作动机不是为了给人指点或是提供信息,而是分享阅读文学作品或是有关文学的作品时带来的一些零散随意的愉悦。若不是为了这些愉悦,我们何必看书呢?

”英国媒体评论本书是“那些太把自己的作品当回事以及不把自己的作品当回事的作家的理想伴侣”,而作者本人,则宛如文学批评界的福尔摩斯。

作者谈古论今,以调侃诙谐的笔法分门别类地汇聚了关于书(主要是欧美文学作品)及其作者的奇闻轶事与奇思妙想,诸如哈代的心脏去哪儿了?萨克雷的脑子比惠特曼的脑子重多少?英语文学作品中的第一支烟是何时出现的?耶稣会开什么车?我们能克隆狄更斯吗?哈姆雷特用的是铅笔吗?

众多或伟大经典或已被遗忘的作家悉数登场,充盈着趣味与博学。正如作者所言,“本书的写作动机不是为了给人指点或是提供信息,而是分享阅读文学作品或是有关文学的作品时带来的一些零散随意的愉悦。若不是为了这些愉悦,我们何必看书呢?

”英国媒体评论本书是“那些太把自己的作品当回事以及不把自己的作品当回事的作家的理想伴侣”,而作者本人,则宛如文学批评界的福尔摩斯。

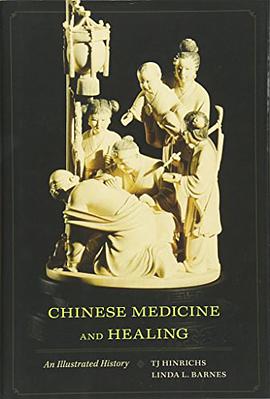

Chinese Medicine and Healing 豆瓣

作者:

Edited by TJ Hinrichs

/

Edited by Linda L. Barnes

Belknap Press

2013

- 1

Chinese Medicine and Healing is a comprehensive introduction to a rich array of Chinese healing practices as they have developed through time and across cultures. Contributions from fifty-eight leading international scholars in such fields as Chinese archaeology, history, anthropology, religion, and medicine make this a collaborative work of uncommon intellectual synergy, and a vital new resource for anyone working in East Asian or world history, in medical history and anthropology, and in biomedicine and complementary healing arts.

This illustrated history explores the emergence and development of a wide range of health interventions, including propitiation of disease-inflicting spirits, divination, vitality-cultivating meditative disciplines, herbal remedies, pulse diagnosis, and acupuncture. The authors investigate processes that contribute to historical change, such as competition between different types of practitioner—shamans, Daoist priests, Buddhist monks, scholar physicians, and even government officials. Accompanying vignettes and illustrations bring to life such diverse arenas of health care as childbirth in the Tang period, Yuan state-established medical schools, fertility control in the Qing, and the search for sexual potency in the People’s Republic.

The two final chapters illustrate Chinese healing modalities across the globe and address the challenges they have posed as alternatives to biomedical standards of training and licensure. The discussion includes such far-reaching examples as Chinese treatments for diphtheria in colonial Australia and malaria in Africa, the invention of ear acupuncture by the French and its worldwide dissemination, and the varying applications of acupuncture from Germany to Argentina and Iraq.

This illustrated history explores the emergence and development of a wide range of health interventions, including propitiation of disease-inflicting spirits, divination, vitality-cultivating meditative disciplines, herbal remedies, pulse diagnosis, and acupuncture. The authors investigate processes that contribute to historical change, such as competition between different types of practitioner—shamans, Daoist priests, Buddhist monks, scholar physicians, and even government officials. Accompanying vignettes and illustrations bring to life such diverse arenas of health care as childbirth in the Tang period, Yuan state-established medical schools, fertility control in the Qing, and the search for sexual potency in the People’s Republic.

The two final chapters illustrate Chinese healing modalities across the globe and address the challenges they have posed as alternatives to biomedical standards of training and licensure. The discussion includes such far-reaching examples as Chinese treatments for diphtheria in colonial Australia and malaria in Africa, the invention of ear acupuncture by the French and its worldwide dissemination, and the varying applications of acupuncture from Germany to Argentina and Iraq.