愛と快楽主義者 - 标记

The Use of Poetry and Use of Criticism 豆瓣

作者:

T. S. Eliot

Harvard University Press

1986

- 7

The 1932-33 Norton Lectures are among the best and most important of Eliot's critical writings. Tracing the rise of literary self-consciousness from the Elizabethan period to his own day, Eliot does not simply examine the relation of criticism to poetry, but invites us to "start with the supposition that we do not know what poetry is, or what it does or ought to do, or of what use it is; and try to find out, in examining the relation of poetry to criticism, what the use of both of them is." Eliot begins with the appearance of poetry criticism in the age of Dryden, when poetry became the province of an intellectual aristocracy rather than part of the mind and popular tradition of a whole people. Wordsworth and Coleridge, in their attempt to revolutionize the language of poetry at the end of the eighteenth century, made exaggerated claims for poetry and the poet, culminating in Shelley's assertion that "poets are the unacknowledged legislators of mankind." And, in the doubt and decaying moral definitions of the nineteenth century, Arnold transformed poetry into a surrogate for religion. By studying poetry and criticism in the context of its time, Eliot suggests that we can learn what is permanent about the nature of poetry, and makes a powerful case for both its autonomy and its pluralism in this century.

汉语的韵律、词法与句法 豆瓣

作者:

冯胜利

北京大学出版社

2009

- 8

《汉语的韵律、词法与句法(修订本)》讲述了:学科进步的一个重要标志就是“言必有据”而不“信口开河”。以前曾有这样的说法:“单音节动词加双音节名词的1+2形式显然不符合韵律要求,所以较为少见。”现在不管谁谈韵律句法,就如同谈形式句法一样,首先要问:“你的韵律要求是什么?”没头没脑的“要求”说不通了。事实上,单音节动词加双音节名词的1+2式,是汉语非常流行的韵律格式(如:开玩笑、说笑话、看电影、写大字……)。毫无疑问,即使是“韵律”,也和其他学科一样,讲究的是“法”、是科学的严密性!试想,上文所谓“少见”难道是“不符合要求”的必然结果吗?显然逻辑不通:少见的不一定不合法,合法的也不一定就多。严格地讲,不合要求的结果不应出现,岂止少见!——“合不合要求”是“有没有”的问题,“少见多见”是“使用”的问题,两者分明是学理的进步。当然,因为违背规则而不得不稍加改变才能出现的现象也是有的;因为需要改变,所以比较少见也是可以理解的。但这种“少见”和“不符合要求所以较为少见”是两回事,因为“改变”正是“服从”要求的结果——“少见”不但没有说明它们“不符合要求”,反而证明了“要求”的威力。

学科的严密更有待概念的清晰。譬如说,“不符合韵律要求也不等于绝对不说”,表面看来很客观,但实际违背了学术上的严格逻辑。因为如果某种现象和我们的规则相互冲突,那么,要么规则可能不对,要么不合规则的现象是例外(不是反例)。试想,如果真的“不符合韵律要求也不等于绝对不说”的话,那么“要求”还叫“要求”吗?如果韵律是这样,那么“不符合逻辑要求”是不是“也不等于绝对不成”呢?如果逻辑不是这样,为什么偏偏语言的规则是这样呢?这不成了语言学家有问题了吗?如果认为什么样的要求(或规则)都是这样(都不能严格),那么到底是“要求”的问题呢?还是制定、分析和处理“要求”的人的问题呢?

学科的严密更有待概念的清晰。譬如说,“不符合韵律要求也不等于绝对不说”,表面看来很客观,但实际违背了学术上的严格逻辑。因为如果某种现象和我们的规则相互冲突,那么,要么规则可能不对,要么不合规则的现象是例外(不是反例)。试想,如果真的“不符合韵律要求也不等于绝对不说”的话,那么“要求”还叫“要求”吗?如果韵律是这样,那么“不符合逻辑要求”是不是“也不等于绝对不成”呢?如果逻辑不是这样,为什么偏偏语言的规则是这样呢?这不成了语言学家有问题了吗?如果认为什么样的要求(或规则)都是这样(都不能严格),那么到底是“要求”的问题呢?还是制定、分析和处理“要求”的人的问题呢?

瞎猫头鹰 豆瓣

作者:

[伊朗] 侯赛因·莫尔塔扎依扬·阿布克那尔

/

[伊朗] 胡尚格·古尔希里

…

译者:

穆宏燕

河南大学出版社

2017

- 6

本书选取了伊朗现当代文学史上最具有代表性的三篇现代派小说以飨读者。《瞎猫头鹰》是被学界研究最多的一部伊朗现代派小说,被誉为卡夫卡式的经典之作,反映 了现代社会中人的异化和堕落,以及作者希望用东方的传统精神重建人的精神价值。《埃赫特贾布王子》描写的是伊朗封建末代王朝的灭亡 ,但又超越于简单的末代王朝覆灭的意绪,表现的是伊朗作为曾经的波斯帝国的光华散尽,是整个民族的哀伤与幽怨。该小说于1973年被改编成电影,同年在德黑兰国际电影节上获得最高奖。《安迪梅西克铁路站台阶上的蝎子》堪称一部真正意义上的反战小说,解构一切战争的“神圣”意义,开创了21世纪伊朗后现代主义文学的先河。

The Body Silent 豆瓣

作者:

Robert F. Murphy

W. W. Norton & Company

2001

- 5

"The most powerful book of its kind I've ever read.... Extraordinary powers of observation, generalization, and depth."—Oliver Sacks, author of The Man Who Mistook His Wife For a Hat Winner of the Columbia University Lionel Trilling Award. Robert Murphy was in the prime of his career as an anthropologist when he felt the first symptom of a malady that would ultimately take him on an odyssey stranger than any field trip to the Amazon: a tumor of the spinal cord that progressed slowly and irreversibly into quadriplegia. In this gripping account, Murphy explores society's fears, myths, and misunderstandings about disability, and the damage they inflict. He reports how paralysis—like all disabilities—assaults people's identity, social standing, and ties with others, while at the same time making the love of life burn even more fiercely.

临床医学的诞生 豆瓣

Naissance de la clinique : une archéologie du savoir médical

作者:

[法] 米歇尔·福柯

译者:

刘北成

译林出版社

2001

- 8

《临床医学的诞生》是米歇尔·福柯的一部医学史研究专著,探讨现代意义上的医学,也就是临床医学的诞生的历史。作者以18、19世纪众多著名的临床医学家的著作和各种相关领域的文献为依据,从历史和批评的角度研究了医学实践的可能性和条件,描绘了医学科学从对传统医学理论的绝对相信转向对实证观察的信赖,从封闭式的治疗转向开放式的治疗,从而导致在临床诊断中诸如征候、症状、言语、病人、病体、环境等一系列因素和其相互关系的重新组合,及医学认识的深刻改造这样一个完整的过程。

驚弦 豆瓣 谷歌图书

8.7 (14 个评分)

作者:

李志毓

牛津大學出版社

2014

- 9

《惊弦─汪精卫的政治生涯》一书是一部关於汪精卫政治生涯的评传。汪精卫是民国政治史上重要而复杂的人物。他是国民党高层领导人,曾任国民政府主席,国民党中央军委主席,中政会主席,行政院长等,1938年当选为国民党副总裁,地位仅次於蒋介石。抗战期间,汪对日讲和,擅自脱离重庆,发表求和通电。1940年在南京成立伪国民政府,以通敌者的身份终结了自己的政治生命。

本书基於充分扎实的史料基础,客观呈现汪精卫从革命到退隐,从联共到反共;从主战到主和,重新考察“革命者”汪精卫与“通敌者”汪精卫的复杂思想与行动,特别关注汪“主和”的思想、政治脉络,及“和平运动”的展开与沦落。既不赞同将汪精卫简单贴以“汉奸”标签,也不认为他的对日媾和与成立汪伪政府,是某些海外学者所认为的“舍身饲虎”的英雄主义行为。本书认为,汪精卫的“主和”,有超越个人权力动机的思想脉络与政治考虑。汪精卫的悲剧性,源於一个军事化时代的文人的处境,也源於自身的弱点。

本书基於充分扎实的史料基础,客观呈现汪精卫从革命到退隐,从联共到反共;从主战到主和,重新考察“革命者”汪精卫与“通敌者”汪精卫的复杂思想与行动,特别关注汪“主和”的思想、政治脉络,及“和平运动”的展开与沦落。既不赞同将汪精卫简单贴以“汉奸”标签,也不认为他的对日媾和与成立汪伪政府,是某些海外学者所认为的“舍身饲虎”的英雄主义行为。本书认为,汪精卫的“主和”,有超越个人权力动机的思想脉络与政治考虑。汪精卫的悲剧性,源於一个军事化时代的文人的处境,也源於自身的弱点。

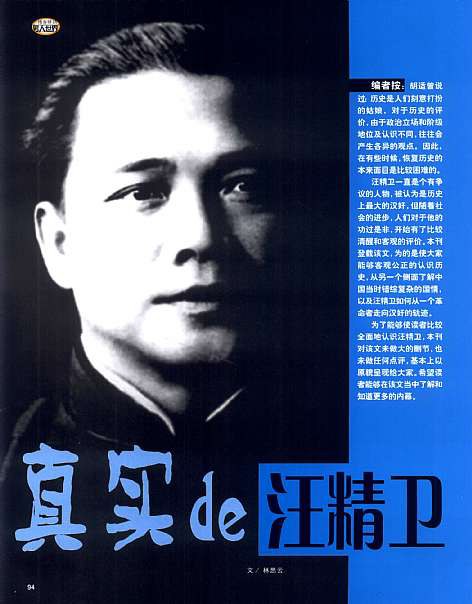

真实的汪精卫 豆瓣

作者:

林思云

2000

- 10

历史上真实的汪精卫,曾是近代中国有数的叱吒风云的历史人物,对中国的历史走向有举足轻重的影响。在历史走到21世纪的今天,应该考虑还汪精卫的本来面目,重新认识历史上真实的汪精卫。

要为汪精卫写一个比较真实客观的小传还有不少困难,最大的困难就是有关汪精卫的资料十分匮乏,人们似乎都极力避开这样一个敏感人物,怕给自己惹来各种麻烦。1980年代后期,中国开始出现一些关于汪精卫的书籍,比如蔡德金的《汪精卫评传》,黄美真的《汪精卫传》,秦亢宗的《走向深渊》等。但中国出版的书都有一个共同的问题,就是有意识地贬低丑化汪精卫,写书的重点放在猎奇和艳史方面,不是严肃的人物传记而近似于野史小说,真实性有很大的疑问。日本也有不少关于汪精卫的书籍,比如上板冬子的《汪兆铭的真实》,杉森久英的《汪兆铭传》,今井武夫的《支/那事变的回想》,特别是亲身参加过汪精卫和平运动的松本重治写的回忆录《近卫时代》和《上海时代》,犬养健的《扬子江仍在奔流》,披露了不少鲜为人知的事情。与中国的资料相比,日本有关汪精卫的书籍比较严肃,基本没有凭信性很低的猎奇艳史部份。因此这篇《真实的汪精卫》以日文资料为主,中文资料为辅,力争做到求实客观。

汪精卫的一生大致可以分为三个阶段,所以本文也分为三大部份来写:第一部份:为了革命奉献一切;第二部份:打倒独裁者蒋介石;第三部份:和平运动曲线救国。

要为汪精卫写一个比较真实客观的小传还有不少困难,最大的困难就是有关汪精卫的资料十分匮乏,人们似乎都极力避开这样一个敏感人物,怕给自己惹来各种麻烦。1980年代后期,中国开始出现一些关于汪精卫的书籍,比如蔡德金的《汪精卫评传》,黄美真的《汪精卫传》,秦亢宗的《走向深渊》等。但中国出版的书都有一个共同的问题,就是有意识地贬低丑化汪精卫,写书的重点放在猎奇和艳史方面,不是严肃的人物传记而近似于野史小说,真实性有很大的疑问。日本也有不少关于汪精卫的书籍,比如上板冬子的《汪兆铭的真实》,杉森久英的《汪兆铭传》,今井武夫的《支/那事变的回想》,特别是亲身参加过汪精卫和平运动的松本重治写的回忆录《近卫时代》和《上海时代》,犬养健的《扬子江仍在奔流》,披露了不少鲜为人知的事情。与中国的资料相比,日本有关汪精卫的书籍比较严肃,基本没有凭信性很低的猎奇艳史部份。因此这篇《真实的汪精卫》以日文资料为主,中文资料为辅,力争做到求实客观。

汪精卫的一生大致可以分为三个阶段,所以本文也分为三大部份来写:第一部份:为了革命奉献一切;第二部份:打倒独裁者蒋介石;第三部份:和平运动曲线救国。

庶出的标志 豆瓣

Bend Sinister

8.5 (8 个评分)

作者:

[美国] 弗拉基米尔·纳博科夫

译者:

金衡山

上海译文出版社

2017

- 7

纳博科夫移居美国后第一部长篇小说,中文版首发。

一场文字的瘟疫,幻想和怪念的产物。

一颗充满爱意的心的跳动,情感被挟持之后饱受折磨。

一个荒诞的警察国家,浑噩无知又胡作非为的国民通性。

小说的背景置于一个荒诞不经的警察国家,人们信奉埃克利斯主义,追求整齐划一的埃特盟(普通人)式生活,浑噩无知又胡作非为是国民的通性。主人公克鲁格是该国的精英知识分子,享誉海外,为了让他为新政权背书,独裁领导人巴图克百般尝试却不得法,最后挟持了克鲁格幼小的儿子,通过这一小小的“爱的杠杆”,撬动了固执的哲学家。小说的主题是克鲁格那颗充满爱意的心的跳动,在妻子病逝、儿子被挟持后,他强烈、温柔的情感饱受折磨。

《庶出的标志》是一部越读越有味的作品。正如纳博科夫所言,“一旦我真的再次浏览我的作品,带给我最大愉悦的是那些隐藏着的主题在路边发出的细声细语。” 因此,一千个读者可以从这部小说中发现一千个亮点。

纳博科夫本人在前言中说明:“庶出的标志”(bend sinister)一词指的是从盾徽右上方到左下方的对角斜纹(通常,但是不很准确,有表示私生子的含义)。选择这个标题是想暗示一种被折射破坏的线型轮廓,一幅镜中的扭曲图像,一次生活的错误转向,一个怪诞邪恶的世界。……就像我的另一部小说《斩首之邀》——与现在这部小说倒是有着明显的关联——一样,把《庶出的标志》和卡夫卡的作品或者是奥威尔的陈词滥调不加分析、不动脑子地比较只会证明,做这种比较的人既没有读过那位伟大的德语作家,也不可能读过那位二流的英国作家。

一场文字的瘟疫,幻想和怪念的产物。

一颗充满爱意的心的跳动,情感被挟持之后饱受折磨。

一个荒诞的警察国家,浑噩无知又胡作非为的国民通性。

小说的背景置于一个荒诞不经的警察国家,人们信奉埃克利斯主义,追求整齐划一的埃特盟(普通人)式生活,浑噩无知又胡作非为是国民的通性。主人公克鲁格是该国的精英知识分子,享誉海外,为了让他为新政权背书,独裁领导人巴图克百般尝试却不得法,最后挟持了克鲁格幼小的儿子,通过这一小小的“爱的杠杆”,撬动了固执的哲学家。小说的主题是克鲁格那颗充满爱意的心的跳动,在妻子病逝、儿子被挟持后,他强烈、温柔的情感饱受折磨。

《庶出的标志》是一部越读越有味的作品。正如纳博科夫所言,“一旦我真的再次浏览我的作品,带给我最大愉悦的是那些隐藏着的主题在路边发出的细声细语。” 因此,一千个读者可以从这部小说中发现一千个亮点。

纳博科夫本人在前言中说明:“庶出的标志”(bend sinister)一词指的是从盾徽右上方到左下方的对角斜纹(通常,但是不很准确,有表示私生子的含义)。选择这个标题是想暗示一种被折射破坏的线型轮廓,一幅镜中的扭曲图像,一次生活的错误转向,一个怪诞邪恶的世界。……就像我的另一部小说《斩首之邀》——与现在这部小说倒是有着明显的关联——一样,把《庶出的标志》和卡夫卡的作品或者是奥威尔的陈词滥调不加分析、不动脑子地比较只会证明,做这种比较的人既没有读过那位伟大的德语作家,也不可能读过那位二流的英国作家。

倒退的年代 豆瓣

A PASSO DI GAMBERO

作者:

[意] 翁贝托·埃科

译者:

翁德明

漓江出版社

2012

- 5

《倒退的年代:跟着大师艾柯看世界》收录艾柯的数十篇专栏文章、演讲词、会议发言和短篇小说,是进入新世纪之后他的最引人注目的美文集结。以时代的“向后倒退”为主题,更多地将视野投往政治、社会、价值观、时代流变等宏观领域,展现出艾柯更加外在的“大”世界,其中随处可见那种“管尽天下事”的欧洲古代文士品格。在书中,艾柯将诸种攸关世界走向的重大问题拼贴为一幅“倒流”的巨型画卷,审视“千禧年”的焦虑,解读“新战争”、极端主义、新保守主义的崛起,犀利嘲诮正在兴起的“媒体民粹主义”,批评对人民意志的扭曲。不同的文章长短不一、风格迥异,有的折射沉静、清澈的学人之姿,有的显露戏谑、优雅的文豪之风。一个我们不知道的艾柯,一个我们未正视的时代,从这些迷人的文字中浮现。

逃避自由 豆瓣

8.8 (38 个评分)

作者:

[美] 埃里希·弗罗姆

译者:

刘林海

国际文化出版公司

2002

- 8

精神分析学说是奥地利精神病医生、心理学家弗洛伊德在20世纪初创立的。弗洛伊德最初是作为神经病学家和精神科医生来从事研究的。其研究对象主要是歇斯底里症患者。他发现歇斯底里症的根源主要不是由于生理的原因,而是在于深刻内在的心理因素。他将这种存在的心理因素归结为儿童期被压抑的性意识,并由此创立了“无意识性本能学说”,认为神经症的发作就是性意识的长期压抑最后总爆发的结果。弗洛伊德将他的发现加以总结,形成了一种全新的、最富创见的心理学说,并将这一学说全面推广到哲学、社会、宗教、文化领域,形成了一个庞大的思想体系。

埃里希·弗罗姆一直致力于研究现代人的性格结构及有关心理因素和社会因素相互作用的问题。这本《逃避自由》是这项研究的一部分。目前的政治发展及其对现代化最伟大的成就——个性及人格的独一无二性的潜在威胁,使他决定中断大范围的研究,集中精力专门研究对现代文和社会危机最要紧的一个方面,即,自由对现代人的含义。

埃里希·弗罗姆一直致力于研究现代人的性格结构及有关心理因素和社会因素相互作用的问题。这本《逃避自由》是这项研究的一部分。目前的政治发展及其对现代化最伟大的成就——个性及人格的独一无二性的潜在威胁,使他决定中断大范围的研究,集中精力专门研究对现代文和社会危机最要紧的一个方面,即,自由对现代人的含义。

约翰·契弗短篇小说集 豆瓣

Collected Stories of John Cheever

9.2 (13 个评分)

作者:

[美] 约翰·契弗

译者:

冯涛

/

张坤

译林出版社

2020

- 8

【编辑推荐】

如果你还能笑得出来,就说明这生活不算太糟。契弗笔下的人物,尽管承受着平庸日常的磨折,却依旧心怀理想中的简单生活。在再晦暗的时刻,碰撞再漂泊的际遇,心中那个纯真善良的少年都没有离去。

这61个故事,写到人生的各个面相:职场、房租、婚姻、育儿、旅行、看心理医生……每个似乎都在讲述“我”的一部分。相对于卡佛,他没那么阴郁荒凉;相对于海明威,他更加广阔、反讽,而且活泼俏皮。《广告狂人》的创作人马修·维纳说,契弗的声音充满讽刺、喜剧和苦痛,是他一直想要模仿的人。

书中收录了契弗的经典作品,如《巨型收音机》,也是2020新冠肺炎疫情肆虐时,何伟(《江城》《寻路中国》作者)在网上的写作课布置给学生的阅读作业;如《游泳的人》,被改编成电影《浮生录》,契弗在里面客串了一个配角;如《再见了,我的兄弟》,海明威曾让妻子起床阅读。对于初识契弗的读者,可以从这些名篇入手;对于契弗的书迷,这一千多页的篇幅,也将是一场心贴心的阅读盛宴。

本书特别收录契弗自序,讲述小说编选背后的故事,契弗《我为什么要写短篇小说》,英国剧作家、编剧、电影制作人、小说家汉内夫·库瑞什导言,契弗传记作者布莱克·贝利所著契弗年表,并随书附赠美国布鲁克林插画师 Patrick Leger独家绘制的契弗三张肖像画书签。

【内容简介】

本书是契弗短篇小说创作的精华,收录61篇,由契弗自己编选。这里,有同来纽约奋斗、聚了又散、散了又聚的一对男女,有为老板鞍前马后、*终仍旧被抛弃的年轻人,有房租上涨、不想搬走的女孩,有交给保姆的女儿突然失踪的父母,有陷入家庭琐事、想要寻找人生出口的妻子,还有妻子跟别人私奔、深夜家中又闯入不速之客的丈夫……这些故事所写的,是当代生活的喜悦与不和,契弗的笔充满美与同情。

如果你还能笑得出来,就说明这生活不算太糟。契弗笔下的人物,尽管承受着平庸日常的磨折,却依旧心怀理想中的简单生活。在再晦暗的时刻,碰撞再漂泊的际遇,心中那个纯真善良的少年都没有离去。

这61个故事,写到人生的各个面相:职场、房租、婚姻、育儿、旅行、看心理医生……每个似乎都在讲述“我”的一部分。相对于卡佛,他没那么阴郁荒凉;相对于海明威,他更加广阔、反讽,而且活泼俏皮。《广告狂人》的创作人马修·维纳说,契弗的声音充满讽刺、喜剧和苦痛,是他一直想要模仿的人。

书中收录了契弗的经典作品,如《巨型收音机》,也是2020新冠肺炎疫情肆虐时,何伟(《江城》《寻路中国》作者)在网上的写作课布置给学生的阅读作业;如《游泳的人》,被改编成电影《浮生录》,契弗在里面客串了一个配角;如《再见了,我的兄弟》,海明威曾让妻子起床阅读。对于初识契弗的读者,可以从这些名篇入手;对于契弗的书迷,这一千多页的篇幅,也将是一场心贴心的阅读盛宴。

本书特别收录契弗自序,讲述小说编选背后的故事,契弗《我为什么要写短篇小说》,英国剧作家、编剧、电影制作人、小说家汉内夫·库瑞什导言,契弗传记作者布莱克·贝利所著契弗年表,并随书附赠美国布鲁克林插画师 Patrick Leger独家绘制的契弗三张肖像画书签。

【内容简介】

本书是契弗短篇小说创作的精华,收录61篇,由契弗自己编选。这里,有同来纽约奋斗、聚了又散、散了又聚的一对男女,有为老板鞍前马后、*终仍旧被抛弃的年轻人,有房租上涨、不想搬走的女孩,有交给保姆的女儿突然失踪的父母,有陷入家庭琐事、想要寻找人生出口的妻子,还有妻子跟别人私奔、深夜家中又闯入不速之客的丈夫……这些故事所写的,是当代生活的喜悦与不和,契弗的笔充满美与同情。

庸人自扰 豆瓣 Goodreads

Disturbing the Peace

7.5 (10 个评分)

作者:

[美] 理查德·耶茨

译者:

姜向明

上海译文出版社

2019

- 9

现实的重锤击碎天真的梦想

志大才疏的梦想家的无尽坠落

-

小说的主人公约翰•怀尔德——货真价实的空想家,年过35岁的他是乡下一个无聊透顶却小有成就的推销员,家有娇妻,还有一个10岁的儿子,平淡却也温馨。然而,生活总是阴差阳错:他的家人不再视其为家门的荣光,因为他弃绝和背 叛了婚姻,曾经的小家轰然崩塌,他无处可去,最终酗酒成瘾。不堪重负的怀尔德离了家,辞了职,来到了梦寐以求的好莱坞,相信他的梦想终能在此成为现实。似乎厄运一直不肯放过这个曾经犯错的罪人,情人抛弃了他,制片人无情地拒绝了他,种种不幸加深了他对酒精的依赖,将他拽入愈发深不见底的地狱。

-

二十世纪最具洞察力的作家。

——《泰晤士报》

二十世纪最伟大的美国小说家之一。

——《周日电讯》

糟糕的伴侣,苦涩的婚姻,被侵蚀的年轻的梦想……作者敏锐的洞察力如同利刃一般穿透了我们。

—— 《新政治家》

耶茨是一位诚实得近乎残忍的作者。他绝不会让任何读者幸免于难。

—— 《卫报》

-

写作的人,比身体活得久一些;耶茨朝自己内心的荒芜处走,走得越深却好像触碰到更多的人。他写庸常生活中的绝望,写得太透了,凭这个就差不多可以不朽。”

——阿乙

耶茨被埋没,是因为阅读耶茨,像是把牙齿生生挫磨到牙龈的过程,不打麻药,揪心地疼痛。

——卡洛琳•西

志大才疏的梦想家的无尽坠落

-

小说的主人公约翰•怀尔德——货真价实的空想家,年过35岁的他是乡下一个无聊透顶却小有成就的推销员,家有娇妻,还有一个10岁的儿子,平淡却也温馨。然而,生活总是阴差阳错:他的家人不再视其为家门的荣光,因为他弃绝和背 叛了婚姻,曾经的小家轰然崩塌,他无处可去,最终酗酒成瘾。不堪重负的怀尔德离了家,辞了职,来到了梦寐以求的好莱坞,相信他的梦想终能在此成为现实。似乎厄运一直不肯放过这个曾经犯错的罪人,情人抛弃了他,制片人无情地拒绝了他,种种不幸加深了他对酒精的依赖,将他拽入愈发深不见底的地狱。

-

二十世纪最具洞察力的作家。

——《泰晤士报》

二十世纪最伟大的美国小说家之一。

——《周日电讯》

糟糕的伴侣,苦涩的婚姻,被侵蚀的年轻的梦想……作者敏锐的洞察力如同利刃一般穿透了我们。

—— 《新政治家》

耶茨是一位诚实得近乎残忍的作者。他绝不会让任何读者幸免于难。

—— 《卫报》

-

写作的人,比身体活得久一些;耶茨朝自己内心的荒芜处走,走得越深却好像触碰到更多的人。他写庸常生活中的绝望,写得太透了,凭这个就差不多可以不朽。”

——阿乙

耶茨被埋没,是因为阅读耶茨,像是把牙齿生生挫磨到牙龈的过程,不打麻药,揪心地疼痛。

——卡洛琳•西

娱乐何为 豆瓣

Gute Unterhaltung

7.2 (25 个评分)

作者:

[德] 韩炳哲

译者:

关玉红

中信出版集团

2019

- 6

娱乐的无处不在预示着全新的事物即将来临。人们对世界和现实的理解开始发生根本性的变化。

娱乐升级成为一种新式范例,即一种新的决定什么具有处世能力、什么没有,也就是决定什么是存在者的存在模式。因此,现实本身呈现出一种特殊的娱乐效果。

娱乐的绝对化导致世界变成享乐的世界,受难精神将这样的世界解释和贬低为沉沦、虚无,甚至是非在。然而,受难和娱乐其实并不完全相异。娱乐的纯粹无意义与受难的纯粹意义是紧密相连的。

小丑的微笑与痛苦之人痛苦扭曲的表情看起来惊人地相似。

韩炳哲创造了一种他个人独有的思想传统。

——《周日世界报》(Welt am Sonntag)

********************

1.这本书讲什么?

娱乐充满当今世界每个角落,从手游到电视节目,这成了一种生活方式,一种交流方式。该怎么来理解这个现象?西方历史、文化中的受难精神转向娱乐精神又是如何发生的?韩炳哲分析了不同的娱乐形式,音乐,电影,俳句,绘画,媒介,文学,并讨论了康德、尼采、海德格尔、阿多诺和劳森博格等人的相关理论。

2.作者的观点是什么?

(1)西方历史是一部基督受难史。在当代社会,功绩成为新的受难模式。倘若能够逾越这种受难的时代,不仅会产生品质优良的娱乐,还会产生令人愉悦的娱乐,即借助美好事物进行的娱乐。

(2)生命并不是通过实际性和目的合理性来实现的。真正的幸福来自放纵、发泄、奢侈、无厘头(das Sinn-lose),也就是与基本需求相脱离。

(3)在古典音乐领域,巴赫的模仿性改编在音乐层面上将上帝与欲乐完全融合在一起。

(4)日本的俳句和浮世绘作品,禅宗的偈语对现世日常和短暂瞬间的肯定,与受难精神形成了对立。

(5)娱乐升华成一种新式范例,一种新式世界及存在的形式。为了存在,为了成为这个世界的一部分,就必须要有娱乐性。只有具有娱乐性的事物才是实在的抑或现实的。受难精神与娱乐精神相辅相成。

3.对我们有什么启发?

(1)当代社会信息技术繁荣发展,人们的交流和感情模式都发生了极大变化。人们对于娱乐的理解和需求,也随之发生了新的变化。何为好的娱乐?如何享有好的娱乐?作者提出了新的观点。在“娱乐至死”的警世恒言之下,韩炳哲却揭示出好的娱乐与基督的受难精神一样,具有重大的现实和哲学意义。

(2)思想面对当代社会现状,将会说些什么?思想者应该怎样思想,写作?韩炳哲作品的主题和风格,也为我们提供了可资借鉴的参考样本。

4.作者是一个怎样的人?

(1)韩炳哲被誉为“德国哲学界的一颗新星”(西班牙《国家报》)。他回归哲学的人文传统和批判传统,在学院化的哲学研究之外,独辟哲学写作新境界,在数字媒体时代照察社会情况和人类心灵,被誉为“互联网时代的精神分析师”(杨小刚)“大数据时代的哲学批判指南”(思郁)。

(2)兼具韩国人的浪漫气质和德国哲学传统的理性批判精神。韩炳哲对当代社会的洞察深刻,剖判犀利,而其内在的精神诉求却是宁静沉思的、美学意义的生命存在,具有“东方哲人的细腻与韵味”(夏可君)。

(3)哲学小品式的文字风格,长于思辨,而又胜在言传。韩炳哲的作品简洁、明快,“充满灵性,锋芒毕现”(贾克防)。诸位中译者的认真细致和精敏才思也为中文版增色颇多。

(4)法国哲学家阿兰•巴迪欧为其《爱欲之死》作序。韩炳哲在欧美已产生较大影响,作品被译成近20种文字,包括巴迪欧在内的诸多学者对韩炳哲做出了回应和评赞。

阅读韩炳哲的作品,无论如何都是富有才思智慧的享受。

——阿兰•巴迪欧(Alain Badiou),法国哲学家

韩炳哲属于这一类哲学家,在他们之前,没有人寻求改变世界之道,甚至没有人充分意识到这种改变的必要性。

——《高等教育内部参考》(Inside Higher Ed)

韩炳哲揭示出,在大数据时代,批判理论将且必将重整旗鼓。

——威尔•戴维斯(Will Davies)

5.中文版作品及其评价。

(1)韩炳哲作品系列图书共9种,包括了作者主要和有代表性的作品,计划于2019年7月份出齐。

韩炳哲作品系列(见识城邦出品)

《精神政治学》(已出)

Psychopolitik

《爱欲之死》(已出)

Agonie des Eros

《在群中》(已出)

Im Schwarm

《他者的消失》(6月即出)

Die Austreibung des Anderen

《疲怠社会》(6月即出)

Müdigkeitsgesellschaft

《娱乐何为》(6月即出)

Gute Unterhaltung

《暴力拓扑学》(8月即出)

Topologie der Gewalt

《透明社会》(8月即出)

Transparenzgesellschaft

《美的救赎》(8月即出)

Die Errettung des Schönen

(2)在国内学界迅速觅得知音。来自哲学界、艺术界、文学界、传播学界、IT界的诸位大咖分别对韩炳哲及其作品做出了积极回应和高度评价。

大数据时代形成的纷繁现象,需要新的哲学思维和框架,韩炳哲的几本书堪称最敏锐、最犀利的时代探测器,是大数据时代的哲学批判指南。

——思郁,自由写作者

德国哲学家韩炳哲的几本小书,大题小做、举重若轻,触及现代人生活的多个层面,是东西方人文精神碰撞的结晶,走进了读者的心灵。

——何道宽,资深翻译家,深圳大学

韩炳哲进一步揭示了数字时代人所面临的困境:我们痴迷于数字媒体从而被重新编程,然而对于后果如何却陷入了盲目和麻木。在群里,每个人都是个人,但每个人又都不是他自己。

——张志伟,哲学史家,中国人民大学哲学院

韩炳哲以其哲学的睿智与分析的犀利,迫使我们去反思数字网络媒体时代的生存情调与伦理处境。……在他的思考中透露出东方哲人的细腻与韵味。

——夏可君,哲学家与策展人,中国人民大学文学院

韩炳哲,这位德国哲学训练、韩国文化浸润的思想性学者,激活了我们早已麻木的爱欲能力。

——林光华,中国人民大学国学院

大数据的应用,让一切都变得越来越精准……在这样的时代,个体的空间与自由需要重新被思考,重新被定义。

——郑悦,《IT经理世界》杂志

对新自由主义与数字化阶级社会的分析,不仅仅是一项哲学知识考古学的工作,它在根本上是政治性的,其答案就在于尼采、海德格尔与德里达等哲学家对主体的超越性之中。

——毛竹,《世界哲学》杂志

韩炳哲的哲思充满灵性,锋芒毕现。……以其一贯的犀利,带给我凝视深渊的勇气。

——贾克防,西北师大哲学系

韩炳哲是互联网时代的精神分析师,在他精确、冷静的诊断之下,智能手机、社交媒体、大数据、物联网种种技术进步都显示出新自由主义秩序对于人类生活的全面宰制。……用短小精悍的文字,与福柯、阿多诺、列维纳斯、阿甘本进行思想碰撞,揭示出这个时代的严峻危机。

——杨小刚,中山大学哲学系

娱乐升级成为一种新式范例,即一种新的决定什么具有处世能力、什么没有,也就是决定什么是存在者的存在模式。因此,现实本身呈现出一种特殊的娱乐效果。

娱乐的绝对化导致世界变成享乐的世界,受难精神将这样的世界解释和贬低为沉沦、虚无,甚至是非在。然而,受难和娱乐其实并不完全相异。娱乐的纯粹无意义与受难的纯粹意义是紧密相连的。

小丑的微笑与痛苦之人痛苦扭曲的表情看起来惊人地相似。

韩炳哲创造了一种他个人独有的思想传统。

——《周日世界报》(Welt am Sonntag)

********************

1.这本书讲什么?

娱乐充满当今世界每个角落,从手游到电视节目,这成了一种生活方式,一种交流方式。该怎么来理解这个现象?西方历史、文化中的受难精神转向娱乐精神又是如何发生的?韩炳哲分析了不同的娱乐形式,音乐,电影,俳句,绘画,媒介,文学,并讨论了康德、尼采、海德格尔、阿多诺和劳森博格等人的相关理论。

2.作者的观点是什么?

(1)西方历史是一部基督受难史。在当代社会,功绩成为新的受难模式。倘若能够逾越这种受难的时代,不仅会产生品质优良的娱乐,还会产生令人愉悦的娱乐,即借助美好事物进行的娱乐。

(2)生命并不是通过实际性和目的合理性来实现的。真正的幸福来自放纵、发泄、奢侈、无厘头(das Sinn-lose),也就是与基本需求相脱离。

(3)在古典音乐领域,巴赫的模仿性改编在音乐层面上将上帝与欲乐完全融合在一起。

(4)日本的俳句和浮世绘作品,禅宗的偈语对现世日常和短暂瞬间的肯定,与受难精神形成了对立。

(5)娱乐升华成一种新式范例,一种新式世界及存在的形式。为了存在,为了成为这个世界的一部分,就必须要有娱乐性。只有具有娱乐性的事物才是实在的抑或现实的。受难精神与娱乐精神相辅相成。

3.对我们有什么启发?

(1)当代社会信息技术繁荣发展,人们的交流和感情模式都发生了极大变化。人们对于娱乐的理解和需求,也随之发生了新的变化。何为好的娱乐?如何享有好的娱乐?作者提出了新的观点。在“娱乐至死”的警世恒言之下,韩炳哲却揭示出好的娱乐与基督的受难精神一样,具有重大的现实和哲学意义。

(2)思想面对当代社会现状,将会说些什么?思想者应该怎样思想,写作?韩炳哲作品的主题和风格,也为我们提供了可资借鉴的参考样本。

4.作者是一个怎样的人?

(1)韩炳哲被誉为“德国哲学界的一颗新星”(西班牙《国家报》)。他回归哲学的人文传统和批判传统,在学院化的哲学研究之外,独辟哲学写作新境界,在数字媒体时代照察社会情况和人类心灵,被誉为“互联网时代的精神分析师”(杨小刚)“大数据时代的哲学批判指南”(思郁)。

(2)兼具韩国人的浪漫气质和德国哲学传统的理性批判精神。韩炳哲对当代社会的洞察深刻,剖判犀利,而其内在的精神诉求却是宁静沉思的、美学意义的生命存在,具有“东方哲人的细腻与韵味”(夏可君)。

(3)哲学小品式的文字风格,长于思辨,而又胜在言传。韩炳哲的作品简洁、明快,“充满灵性,锋芒毕现”(贾克防)。诸位中译者的认真细致和精敏才思也为中文版增色颇多。

(4)法国哲学家阿兰•巴迪欧为其《爱欲之死》作序。韩炳哲在欧美已产生较大影响,作品被译成近20种文字,包括巴迪欧在内的诸多学者对韩炳哲做出了回应和评赞。

阅读韩炳哲的作品,无论如何都是富有才思智慧的享受。

——阿兰•巴迪欧(Alain Badiou),法国哲学家

韩炳哲属于这一类哲学家,在他们之前,没有人寻求改变世界之道,甚至没有人充分意识到这种改变的必要性。

——《高等教育内部参考》(Inside Higher Ed)

韩炳哲揭示出,在大数据时代,批判理论将且必将重整旗鼓。

——威尔•戴维斯(Will Davies)

5.中文版作品及其评价。

(1)韩炳哲作品系列图书共9种,包括了作者主要和有代表性的作品,计划于2019年7月份出齐。

韩炳哲作品系列(见识城邦出品)

《精神政治学》(已出)

Psychopolitik

《爱欲之死》(已出)

Agonie des Eros

《在群中》(已出)

Im Schwarm

《他者的消失》(6月即出)

Die Austreibung des Anderen

《疲怠社会》(6月即出)

Müdigkeitsgesellschaft

《娱乐何为》(6月即出)

Gute Unterhaltung

《暴力拓扑学》(8月即出)

Topologie der Gewalt

《透明社会》(8月即出)

Transparenzgesellschaft

《美的救赎》(8月即出)

Die Errettung des Schönen

(2)在国内学界迅速觅得知音。来自哲学界、艺术界、文学界、传播学界、IT界的诸位大咖分别对韩炳哲及其作品做出了积极回应和高度评价。

大数据时代形成的纷繁现象,需要新的哲学思维和框架,韩炳哲的几本书堪称最敏锐、最犀利的时代探测器,是大数据时代的哲学批判指南。

——思郁,自由写作者

德国哲学家韩炳哲的几本小书,大题小做、举重若轻,触及现代人生活的多个层面,是东西方人文精神碰撞的结晶,走进了读者的心灵。

——何道宽,资深翻译家,深圳大学

韩炳哲进一步揭示了数字时代人所面临的困境:我们痴迷于数字媒体从而被重新编程,然而对于后果如何却陷入了盲目和麻木。在群里,每个人都是个人,但每个人又都不是他自己。

——张志伟,哲学史家,中国人民大学哲学院

韩炳哲以其哲学的睿智与分析的犀利,迫使我们去反思数字网络媒体时代的生存情调与伦理处境。……在他的思考中透露出东方哲人的细腻与韵味。

——夏可君,哲学家与策展人,中国人民大学文学院

韩炳哲,这位德国哲学训练、韩国文化浸润的思想性学者,激活了我们早已麻木的爱欲能力。

——林光华,中国人民大学国学院

大数据的应用,让一切都变得越来越精准……在这样的时代,个体的空间与自由需要重新被思考,重新被定义。

——郑悦,《IT经理世界》杂志

对新自由主义与数字化阶级社会的分析,不仅仅是一项哲学知识考古学的工作,它在根本上是政治性的,其答案就在于尼采、海德格尔与德里达等哲学家对主体的超越性之中。

——毛竹,《世界哲学》杂志

韩炳哲的哲思充满灵性,锋芒毕现。……以其一贯的犀利,带给我凝视深渊的勇气。

——贾克防,西北师大哲学系

韩炳哲是互联网时代的精神分析师,在他精确、冷静的诊断之下,智能手机、社交媒体、大数据、物联网种种技术进步都显示出新自由主义秩序对于人类生活的全面宰制。……用短小精悍的文字,与福柯、阿多诺、列维纳斯、阿甘本进行思想碰撞,揭示出这个时代的严峻危机。

——杨小刚,中山大学哲学系

冷泉港 豆瓣

Cold Spring Harbor

7.3 (14 个评分)

作者:

[美] 理查德·耶茨

译者:

袤宁

上海译文出版社

2019

- 9

田园牧歌般的美国梦碎故事

国内首次引进出版

∽ ∽ ∽

希望的背阴面,不是绝望,而是无法逃离的重蹈覆辙。

-

二战前美国,谢泼德父子在纽约西村遇上了汽车抛锚,谁都不会想到接下来的一场萍水相逢会再度改变儿子埃文——一个英俊却愚笨的年轻人——的命运。他匆匆与心思稚嫩的瑞秋步入婚姻,这也是他第二次结婚,然而两人似乎注定要重蹈双方父母的悲剧覆辙,婚后的现实很快击破了他们关于未来的美好幻想。面对生活的围困,埃文和瑞秋绝望地尝试各种逃离途径,却发现它们殊路同归地通往冷泉港这座海边小镇……

-

二十世纪最具洞察力的作家。

——《泰晤士报》

二十世纪最伟大的美国小说家之一。

——《周日电讯》

美国最好的战后小说家和短篇故事作家之一。他为他身处的时代贡献了一些最出色的小说,也给今天有幸一读的读者带来了乐趣。

——《独立报》

理查德·耶茨以如此清醒的同情刻画他笔下的人物,带着对自己年轻时代的怅惘追怀,同时又不遗余力地揭露众生的自我欺骗,以及他们面对失意人生的浑浑噩噩。

——《波士顿评论》

一位了不起的作家,毫不留情地揭露了生活的真相。

—— 《时代周刊》

耶茨是一位诚实得近乎残忍的作者。他绝不会让任何读者幸免于难。

—— 《卫报》

写作的人,比身体活得久一些;耶茨朝自己内心的荒芜处走,走得越深却好像触碰到更多的人。他写庸常生活中的绝望,写得太透了,凭这个就差不多可以不朽。

—— 阿乙

耶茨被埋没,是因为阅读耶茨,像是把牙齿生生挫磨到牙龈的过程,不打麻药,揪心地疼痛。

—— 卡洛琳•西

国内首次引进出版

∽ ∽ ∽

希望的背阴面,不是绝望,而是无法逃离的重蹈覆辙。

-

二战前美国,谢泼德父子在纽约西村遇上了汽车抛锚,谁都不会想到接下来的一场萍水相逢会再度改变儿子埃文——一个英俊却愚笨的年轻人——的命运。他匆匆与心思稚嫩的瑞秋步入婚姻,这也是他第二次结婚,然而两人似乎注定要重蹈双方父母的悲剧覆辙,婚后的现实很快击破了他们关于未来的美好幻想。面对生活的围困,埃文和瑞秋绝望地尝试各种逃离途径,却发现它们殊路同归地通往冷泉港这座海边小镇……

-

二十世纪最具洞察力的作家。

——《泰晤士报》

二十世纪最伟大的美国小说家之一。

——《周日电讯》

美国最好的战后小说家和短篇故事作家之一。他为他身处的时代贡献了一些最出色的小说,也给今天有幸一读的读者带来了乐趣。

——《独立报》

理查德·耶茨以如此清醒的同情刻画他笔下的人物,带着对自己年轻时代的怅惘追怀,同时又不遗余力地揭露众生的自我欺骗,以及他们面对失意人生的浑浑噩噩。

——《波士顿评论》

一位了不起的作家,毫不留情地揭露了生活的真相。

—— 《时代周刊》

耶茨是一位诚实得近乎残忍的作者。他绝不会让任何读者幸免于难。

—— 《卫报》

写作的人,比身体活得久一些;耶茨朝自己内心的荒芜处走,走得越深却好像触碰到更多的人。他写庸常生活中的绝望,写得太透了,凭这个就差不多可以不朽。

—— 阿乙

耶茨被埋没,是因为阅读耶茨,像是把牙齿生生挫磨到牙龈的过程,不打麻药,揪心地疼痛。

—— 卡洛琳•西