Gincredible - 标记

江城 豆瓣 豆瓣

River Town

9.4 (479 个评分)

作者:

[美国] 彼得·海斯勒

译者:

李雪顺

上海译文出版社

2012

- 1

1996年8月底一个温热而清朗的夜晚,我从重庆出发,乘慢船,顺江而下来到涪陵。

涪陵没有铁路,历来是四川省的贫困地区,公路非常糟糕。去哪里你都得坐船,但多半你哪里也不会去。在随后的两年,这座城市就是我的家。

在这里,我有时是一个旁观者,有时又置身于当地的生活之中,这种亲疏结合的观察构成了我在四川停留两年的部分生活。

2001年,也就是这本书在美国出版的时候,一条通往重庆的高速公路通车了,一条铁路也正在修建之中,基本上再也没有人坐船去涪陵了。这座城市正在飞速发展着,在过去的二十年,那样一种转型变化的感觉——接二连三、冷酷无情、势不可挡——正是中国的本质特征。很难相信,这个国家曾经完全是另外一种模样,是19世纪西方人眼中“永远停滞的民族”。

2003年,三峡大坝一期完工后,不断上涨的江水将陆续淹没那些江畔之城,这多少令我有些伤感。而对于大多数中国人来说,这正是不断变革的对应面:贫穷、烂路、慢船。

这并不是一本关于中国的书,它只涉及一小段特定时期内中国的某个小地方。从地理和历史上看,涪陵都位于江河中游,所以人们有时很难看清她从何而来,又去往何处。

在1996年至1998年间,我学会了热爱涪陵。能再次回到长江上的感觉真好,哪怕它的旧时激流只存于我的记忆之中。

涪陵没有铁路,历来是四川省的贫困地区,公路非常糟糕。去哪里你都得坐船,但多半你哪里也不会去。在随后的两年,这座城市就是我的家。

在这里,我有时是一个旁观者,有时又置身于当地的生活之中,这种亲疏结合的观察构成了我在四川停留两年的部分生活。

2001年,也就是这本书在美国出版的时候,一条通往重庆的高速公路通车了,一条铁路也正在修建之中,基本上再也没有人坐船去涪陵了。这座城市正在飞速发展着,在过去的二十年,那样一种转型变化的感觉——接二连三、冷酷无情、势不可挡——正是中国的本质特征。很难相信,这个国家曾经完全是另外一种模样,是19世纪西方人眼中“永远停滞的民族”。

2003年,三峡大坝一期完工后,不断上涨的江水将陆续淹没那些江畔之城,这多少令我有些伤感。而对于大多数中国人来说,这正是不断变革的对应面:贫穷、烂路、慢船。

这并不是一本关于中国的书,它只涉及一小段特定时期内中国的某个小地方。从地理和历史上看,涪陵都位于江河中游,所以人们有时很难看清她从何而来,又去往何处。

在1996年至1998年间,我学会了热爱涪陵。能再次回到长江上的感觉真好,哪怕它的旧时激流只存于我的记忆之中。

白鹿原 豆瓣

9.2 (39 个评分)

作者:

陈忠实

北京十月文艺出版社

2011

- 9

《白鹿原》是中国近六十年的巅峰之作,十五年经久不衰。本版本为权威未删节版!

陈忠实的长篇小说《白鹿原》,以陕西关中平原上素有“仁义村”之称的白鹿村为背景,细腻地反映出白姓和鹿姓两大家族祖孙三代的恩怨纷争。全书浓缩着深沉的民族历史内涵,有令人震撼的真实感和厚重的史诗风格。 1993年6月出版后,其畅销和广受海内外读者赞赏欢迎的程度为中国当代文学作品 所罕见。1997年荣获中国长篇小说最高荣誉——第四届茅盾文学奖。后被改编成同名话剧、电影等多种形式。

在从清末民元到建国之初的半个世纪里,一阵阵飓风掠过了白鹿原上空,而每一次的变动都震荡着它的,在这里,人物的命运是纵线,百回千转,社会历史的演进是横面,愈拓愈宽,传统文化的兴衰则是全书的精神主体,以至人、社会历史、文化精神三者之间相互激荡,相互作用,共同推进了作品的时空,在我们眼前铺开了一轴恢宏的、动态的、极富纵深感的关于我们民族灵魂的现实主义的画卷。 正如陈忠实在开篇引用巴尔扎克语所,“小说是一个民族的秘史”!

陈忠实的长篇小说《白鹿原》,以陕西关中平原上素有“仁义村”之称的白鹿村为背景,细腻地反映出白姓和鹿姓两大家族祖孙三代的恩怨纷争。全书浓缩着深沉的民族历史内涵,有令人震撼的真实感和厚重的史诗风格。 1993年6月出版后,其畅销和广受海内外读者赞赏欢迎的程度为中国当代文学作品 所罕见。1997年荣获中国长篇小说最高荣誉——第四届茅盾文学奖。后被改编成同名话剧、电影等多种形式。

在从清末民元到建国之初的半个世纪里,一阵阵飓风掠过了白鹿原上空,而每一次的变动都震荡着它的,在这里,人物的命运是纵线,百回千转,社会历史的演进是横面,愈拓愈宽,传统文化的兴衰则是全书的精神主体,以至人、社会历史、文化精神三者之间相互激荡,相互作用,共同推进了作品的时空,在我们眼前铺开了一轴恢宏的、动态的、极富纵深感的关于我们民族灵魂的现实主义的画卷。 正如陈忠实在开篇引用巴尔扎克语所,“小说是一个民族的秘史”!

吉米·科瑞根 豆瓣 谷歌图书

Jimmy Corrigan: The Smartest Kid on Earth

作者:

克里斯·衛爾 (Chris Ware)

译者:

陳鼐安

時報出版

2009

- 12

《吉米·科瑞根》的故事分成兩條主線,其一的主角是由單親媽媽撫養長大的吉米.科瑞根,卅六歲,生活在 1980 年代,不擅交際、個性畏縮;某天他收到一封短信,寄件人自稱是他未曾謀面的父親,以一種故作輕鬆的語調邀他一起過感恩節假期,隨信還附上一張機票──去,還是不去?吉米開始左思右想,還生出許多天馬行空的幻象;另一條主線則發生在 1890 年代,當時吉米的祖父詹姆斯還是個九歲的孩子,住在正要舉辦世界博覽會的芝加哥,母親已經在生產的時候過世,而與父親相依為命的生活,則似乎正要發生變化...

衛爾的父親在失蹤三十年後,忽然以幾通電話和一頓令人坐立難安的晚餐出現在他面前。但當兩人還沒機會再見面之前,他父親便死於心臟病發。這樣充滿失落寂寞、難堪痛苦、以及措手不及的經驗,累積沈澱在Ware的心中,於是他以極端自制、乾淨且縝密的手法繪圖,將小小的人物埋在小小的畫格中。你看到倉皇無助如迷路小孩的吉米在重複的小畫格中木訥無語,他的退縮、被忽視、與不知所措,在在令觀者不忍。

「你看完這本書大約需要五個小時的時間,約莫等於我和我親生父親曾相處時間的總和。」—克里斯.衛爾

衛爾的父親在失蹤三十年後,忽然以幾通電話和一頓令人坐立難安的晚餐出現在他面前。但當兩人還沒機會再見面之前,他父親便死於心臟病發。這樣充滿失落寂寞、難堪痛苦、以及措手不及的經驗,累積沈澱在Ware的心中,於是他以極端自制、乾淨且縝密的手法繪圖,將小小的人物埋在小小的畫格中。你看到倉皇無助如迷路小孩的吉米在重複的小畫格中木訥無語,他的退縮、被忽視、與不知所措,在在令觀者不忍。

「你看完這本書大約需要五個小時的時間,約莫等於我和我親生父親曾相處時間的總和。」—克里斯.衛爾

The Third Reich 豆瓣

作者:

Michael Burleigh

Pan MacMillan

2001

- 6

Setting Nazi Germany in a European context, this text shows how the Third Reich's abandonment of liberal democracy, decency and tolerance was widespread in Europe at the time. It shows how a radical, pseudo-religious movement seemed to offer salvation to a Germany exhausted by war, depression and inflation.

国民党的“联共”与“反共” 豆瓣

10.0 (6 个评分)

作者:

杨奎松

社会科学文献出版社

2008

- 1

《国民党的“联共”与“反共”》记载了从国民党史的角度深入研究国共关系,全面地论述了1921年中国共产党成立起到新中国成立前国共两党关系的发生和发展,对一系列重大问题作出了深入细致的研究。如大革命时期孙中山及国民党内各派系在不同时期对国共合作的态度;第二次国内战争时期国民党“剿”共决策过程,抗战前夕国民党在如何对待中共问题上的态度变化;抗战时期国民党对中共政策的演变过程,皖南事变前后国民党的决策;抗战结束后国民党发动内战的决策,国民党统治的崩溃的过程,1949年国共北平谈判等。

Just One Child 豆瓣

9.0 (6 个评分)

作者:

Susan Greenhalgh

University of California Press

2008

- 2

China's one-child rule is unassailably one of the most controversial social policies of all time. In the first book of its kind, Susan Greenhalgh draws on twenty years of research into China's population politics to explain how the leaders of a nation of one billion decided to limit all couples to one child. Focusing on the historic period 1978-80, when China was just reentering the global capitalist system after decades of self-imposed isolation, Greenhalgh documents the extraordinary manner in which a handful of leading aerospace engineers hijacked the population policymaking process and formulated a strategy that treated people like missiles. Just One Child situates these science- and policymaking practices in their broader contexts--the scientization and statisticalization of sociopolitical life--and provides the most detailed and incisive account yet of the origins of the one-child policy.

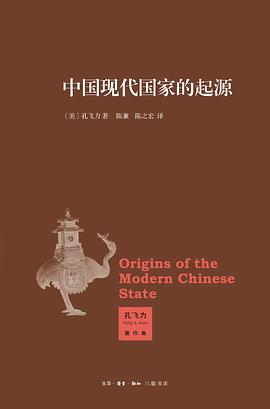

中国现代国家的起源 豆瓣 Goodreads 谷歌图书

Origins of the Modern Chinese State

8.5 (68 个评分)

作者:

[美] 孔飞力

译者:

陈兼

/

陈之宏

生活·读书·新知三联书店

2013

- 10

孔飞力以政治参与、政治竞争、政治控制为主轴,将中国现代国家形成与发展的“根本性议程”归结为三组相互关联的问题或矛盾:政治参与的扩展与国家权力加强之间的矛盾(本书第一章);政治竞争的展开与公共利益的维护之间的矛盾(第二章);国家的财政汲取能力同地方社会财政需求之间的矛盾(第三章)。这三组问题并非始于清代,而是历朝历代都要面对的,但却跨越了朝代鼎革一直存在到帝制晚期,并在帝制崩溃后继续成为20世纪中国现代国家构建时的基本问题。

孔飞力认为,当政治环境的变化对社会形成重大威胁时,人们便会围绕着种种“根本性议程”开始形成共识。在中国帝制晚期,深植于历史文化之中的种种知识资源,是在怎样的历史环境下,经过哪些人的努力,导致了向着现代性、具有中国特质的“现代国家”渐次发生转变?孔飞力通过论述魏源、冯桂芬、梁启超、章太炎等人的思想,结合晚清以来相关的历史叙事,较为宏观地回应了这一问题。

孔飞力对这部《中国现代国家的起源》非常自负。相对于孔的另外三部专著和其他专题论文,这本书确实很不寻常,此书的初稿是讲座稿,孔飞力别的论著均为实证研究;在本书中作者试图对一些较为宏观的问题作出正面回答,而不再隐藏在具体问题的研究背后。总的来说,孔飞力治学的宗旨,他所思考的核心问题,在此书中有最为直接的展现。

书中各章是以作者在法兰西学院所作的系列讲座(1994年)为基础改写而成,1999年先以法文出版,英文版于2002年推出,此次中文版首次问世。

孔飞力认为,当政治环境的变化对社会形成重大威胁时,人们便会围绕着种种“根本性议程”开始形成共识。在中国帝制晚期,深植于历史文化之中的种种知识资源,是在怎样的历史环境下,经过哪些人的努力,导致了向着现代性、具有中国特质的“现代国家”渐次发生转变?孔飞力通过论述魏源、冯桂芬、梁启超、章太炎等人的思想,结合晚清以来相关的历史叙事,较为宏观地回应了这一问题。

孔飞力对这部《中国现代国家的起源》非常自负。相对于孔的另外三部专著和其他专题论文,这本书确实很不寻常,此书的初稿是讲座稿,孔飞力别的论著均为实证研究;在本书中作者试图对一些较为宏观的问题作出正面回答,而不再隐藏在具体问题的研究背后。总的来说,孔飞力治学的宗旨,他所思考的核心问题,在此书中有最为直接的展现。

书中各章是以作者在法兰西学院所作的系列讲座(1994年)为基础改写而成,1999年先以法文出版,英文版于2002年推出,此次中文版首次问世。

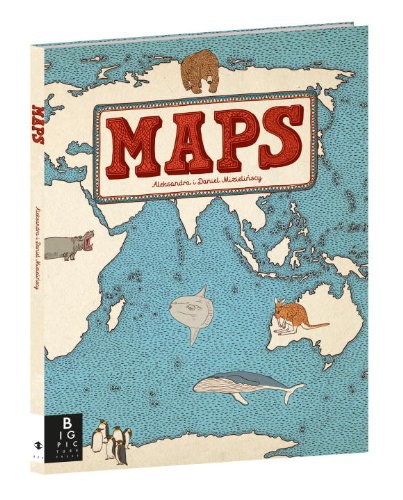

Maps 豆瓣

作者:

Aleksandra Mizielinska

/

Daniel Mizielinski

Big Picture Press

2013

- 10

Travel the world without leaving your living room.

Much more than an ordinary atlas, this book of maps is a visual feast for readers of all ages, with lavishly drawn illustrations from the incomparable Mizielinskis. It features not only borders, cities, rivers, and peaks, but also places of historical and cultural interest, eminent personalities, iconic animals and plants, cultural events, and many more fascinating facts associated with every region of our planet.

Much more than an ordinary atlas, this book of maps is a visual feast for readers of all ages, with lavishly drawn illustrations from the incomparable Mizielinskis. It features not only borders, cities, rivers, and peaks, but also places of historical and cultural interest, eminent personalities, iconic animals and plants, cultural events, and many more fascinating facts associated with every region of our planet.

Leaving Berlin 豆瓣

作者:

Joseph Kanon

Atria Books

2015

- 3

From the bestselling author of Istanbul Passage—called a “fast-moving thinking man’s thriller” by The Wall Street Journal—comes a sweeping, atmospheric novel of postwar East Berlin, a city caught between political idealism and the harsh realities of Soviet occupation.

Berlin 1948. Almost four years after the war’s end, the city is still in ruins, a physical wasteland and a political symbol about to rupture. In the West, a defiant, blockaded city is barely surviving on airlifted supplies; in the East, the heady early days of political reconstruction are being undermined by the murky compromises of the Cold War. Espionage, like the black market, is a fact of life. Even culture has become a battleground, with German intellectuals being lured back from exile to add credibility to the competing sectors.

Alex Meier, a young Jewish writer, fled the Nazis for America before the war. But the politics of his youth have now put him in the crosshairs of the McCarthy witch-hunts. Faced with deportation and the loss of his family, he makes a desperate bargain with the fledgling CIA: he will earn his way back to America by acting as their agent in his native Berlin. But almost from the start things go fatally wrong. A kidnapping misfires, an East German agent is killed, and Alex finds himself a wanted man. Worse, he discovers his real assignment—to spy on the woman he left behind, the only woman he has ever loved. Changing sides in Berlin is as easy as crossing a sector border. But where do we draw the lines of our moral boundaries? Betrayal? Survival? Murder?

Filled with intrigue, and the moral ambiguity of conflicted loyalties, Joseph Kanon’s new novel is a compelling thriller and a love story that brings a shadowy period of history vividly to life.

Berlin 1948. Almost four years after the war’s end, the city is still in ruins, a physical wasteland and a political symbol about to rupture. In the West, a defiant, blockaded city is barely surviving on airlifted supplies; in the East, the heady early days of political reconstruction are being undermined by the murky compromises of the Cold War. Espionage, like the black market, is a fact of life. Even culture has become a battleground, with German intellectuals being lured back from exile to add credibility to the competing sectors.

Alex Meier, a young Jewish writer, fled the Nazis for America before the war. But the politics of his youth have now put him in the crosshairs of the McCarthy witch-hunts. Faced with deportation and the loss of his family, he makes a desperate bargain with the fledgling CIA: he will earn his way back to America by acting as their agent in his native Berlin. But almost from the start things go fatally wrong. A kidnapping misfires, an East German agent is killed, and Alex finds himself a wanted man. Worse, he discovers his real assignment—to spy on the woman he left behind, the only woman he has ever loved. Changing sides in Berlin is as easy as crossing a sector border. But where do we draw the lines of our moral boundaries? Betrayal? Survival? Murder?

Filled with intrigue, and the moral ambiguity of conflicted loyalties, Joseph Kanon’s new novel is a compelling thriller and a love story that brings a shadowy period of history vividly to life.

忍不住的“关怀” 豆瓣 Goodreads

8.5 (36 个评分)

作者:

杨奎松

广西师范大学出版社

2013

- 5

《忍不住的"关怀":1949年前后的书生与政治》内容简介:对于20世纪中国的知识分子来说,一个最大的历史悲剧就是,他们是最早投身于救国救民的一群人,自认为最了解政治大势,最后却在政治场中最不知所措、动辄得咎、受人轻视。

《忍不住的"关怀":1949年前后的书生与政治》讨论的三人,一位是燕京大学哲学教授张东荪,长期浸淫于政治活动之中,1949年后曾官居政务院委员;一位是报人王芸生,擅长政治评论,多年担任《大公报》主笔;一位是清华教授潘光旦,理科出身,对政治外行却一样曾积极想要为中国政治建言。三人在1949年以前都曾经在不同领域有过出色表现,1949年以后却先后遭遇滑铁卢,人生事业从此一蹶不振。

杨奎松教授不满足于像过去一样笼统地发出质问:为什么中国大陆的知识分子当年竟会停止思想,集体转向?因为随着越来越多的私人记录以及各种报刊、档案文献披露出来,他发现,事情并非那样简单。

《忍不住的"关怀":1949年前后的书生与政治》讨论的三人,一位是燕京大学哲学教授张东荪,长期浸淫于政治活动之中,1949年后曾官居政务院委员;一位是报人王芸生,擅长政治评论,多年担任《大公报》主笔;一位是清华教授潘光旦,理科出身,对政治外行却一样曾积极想要为中国政治建言。三人在1949年以前都曾经在不同领域有过出色表现,1949年以后却先后遭遇滑铁卢,人生事业从此一蹶不振。

杨奎松教授不满足于像过去一样笼统地发出质问:为什么中国大陆的知识分子当年竟会停止思想,集体转向?因为随着越来越多的私人记录以及各种报刊、档案文献披露出来,他发现,事情并非那样简单。