中國

清俗纪闻 豆瓣

作者:

中川忠英

译者:

方克

中华书局

2006

- 9

本书是二百年前日本出版的关于清代乾隆时期中国江、浙、闽一带民间传统慑俗及社会情况的一部调查纪录,内容涉及到了生活慑俗、礼仪、教育、宗教等各个方面。因为它是日本官府直接从清朝普通商人口中得到的材料,记述详细,而且还会有各种物事的具体圆像,在存留历史文献资料中是极有特色的。书中全面、综合地展示出了当时中国社会,特别是普通遮民生活的实际状况,是考察清代社会及中国古代习俗传承的珍贵史料。另外,从本书中还可以了解到日本在德川幕布府时期与清朝的关系以及近代日中贸易的沿革等等。本书不仅可为文学、历史、民俗、苏行等方面的研究者及各种专业人士提供丰富的参考资料,对于有兴趣于历史文献的人们来说,也是一部很有收藏价值的重要书籍。

Chinese Nationalism in a Global Era 豆瓣

作者:

Christopher Hughes

Routledge

2006

- 4

The twentieth century has been a century of nationalism in China, beginning with the nationalist revolution of 1911. Drawing on the explosion of writings about nationalism in the Chinese speaking world, this new book highlights the main themes of the Chinese nationalist tradition and shows how they are central to the discourse of Chinese politics and foreign policy today. The study analyzes trends within Chinese nationalism, explaining the principles behind contemporary debates as they have unfolded since the late 1980s. Presenting a number of perspectives including those of the state and dissent in mainland China, as well as alternative views from Taiwan, Hong Kong and the Chinese diaspora, Hughes sets current discussions within the context of the long history of Chinese nationalism. One of the first systematic treatments of Chinese nationalism, "Chinese Nationalism in the Global Era" provides conceptual insights allowing the reader to grasp the complex weave of Chinese nationalist sentiment today and implications for the future.

制造中国 豆瓣

China Made: Consumer Culture and the Creation of the Nation

作者:

[美] 葛凯

译者:

黄振萍

北京大学出版社

2007

“中国人要用中国货!”这是中国20世纪早期的国货运动中的醒目标语之一。这场运动通过灌输中国是有着自己“国货”的“民族国家”的观念,寻求把消费与民族主义联系起来。这场运动影响了中国初萌的消费文化的方方面面,从衣服到食品添加剂这样的时尚、从博物馆到百货商店、从产品展览到广告,莫不如此。同时,反帝抵制外货运动、国耻纪念、国货展览会、对不忠实的消费者的诋毁以及中国工业部门的提倡,都强化了民族主义消费,并传布了这样的信息——爱国的中国人使用中国工人在中国人拥有并管理的工厂用中国原料制造的产品。

在本书中,葛凯(Karl Gerth)认为,影响近代(modern)世界的两大关键力量——民族主义(nationalism)和消费主义(consumerism)先后在中国滋长。在20世纪早期,民族主义把每件商品贴上“中国的”或“外国的” 标签,消费文化变成了民族性概念被清晰表达,被制度化及被实践的场所。本书以中文、日文和英语的档案,杂志、报纸和书籍为文献基础,第一次探讨了民族主义与消费主义之间的历史纽带,重新解释了中国近代史的基本方面,并为洞悉所有近代国家中的类似联系提出了方法上的参考。

在本书中,葛凯(Karl Gerth)认为,影响近代(modern)世界的两大关键力量——民族主义(nationalism)和消费主义(consumerism)先后在中国滋长。在20世纪早期,民族主义把每件商品贴上“中国的”或“外国的” 标签,消费文化变成了民族性概念被清晰表达,被制度化及被实践的场所。本书以中文、日文和英语的档案,杂志、报纸和书籍为文献基础,第一次探讨了民族主义与消费主义之间的历史纽带,重新解释了中国近代史的基本方面,并为洞悉所有近代国家中的类似联系提出了方法上的参考。

北洋裂变 豆瓣

6.9 (7 个评分)

作者:

张鸣

广西师范大学出版社

2010

- 5

一个军人集团的裂变,一个少为人知的五四。

五四不仅是思想史上的标志事件,还是政治史中的一个巨大事件场域。学生运动只是五四的表面浪潮,其下汹涌的,是那个时代纷繁复杂的军阀政治——各个军阀和政坛派系都在捣鼓五四,而五四最终对于民国政治的走向,起着扳道工的作用。

以往的五四研究,跟五四关系密切的军阀和政客,比如直皖之争,官僚政客中的亲日派和亲英美派之争,全都为人忽视了,好像五四期间,这些政坛上的要角,全体失踪了一样。另外,五四运动作为一个政治事件,它的运作是怎么回事?怎么动员的,怎么宣传的?运动中的学生跟商民是怎样的关系,跟军警又是怎么回事?好像都是一笔糊涂账。

其实,五四对于中国政治的走向,不仅在直皖之争上扳了道岔,在走向激进的大方向上,也推了一把。但是,中国最终走到今天,原因其实很多,五四绝非根本性的推动力。

简要目录

写在前面的话:我为什么会研究起五四来

第一幕:斑驳的武人背影

第二幕:被遗忘的角落

第三幕:五四运动好玩的零碎

第四幕:被五四引爆的北洋裂变

后记:写书始终是个令人遗憾的事

五四不仅是思想史上的标志事件,还是政治史中的一个巨大事件场域。学生运动只是五四的表面浪潮,其下汹涌的,是那个时代纷繁复杂的军阀政治——各个军阀和政坛派系都在捣鼓五四,而五四最终对于民国政治的走向,起着扳道工的作用。

以往的五四研究,跟五四关系密切的军阀和政客,比如直皖之争,官僚政客中的亲日派和亲英美派之争,全都为人忽视了,好像五四期间,这些政坛上的要角,全体失踪了一样。另外,五四运动作为一个政治事件,它的运作是怎么回事?怎么动员的,怎么宣传的?运动中的学生跟商民是怎样的关系,跟军警又是怎么回事?好像都是一笔糊涂账。

其实,五四对于中国政治的走向,不仅在直皖之争上扳了道岔,在走向激进的大方向上,也推了一把。但是,中国最终走到今天,原因其实很多,五四绝非根本性的推动力。

简要目录

写在前面的话:我为什么会研究起五四来

第一幕:斑驳的武人背影

第二幕:被遗忘的角落

第三幕:五四运动好玩的零碎

第四幕:被五四引爆的北洋裂变

后记:写书始终是个令人遗憾的事

陈丹青归国十年油画速写2000-2010 豆瓣

7.7 (6 个评分)

作者:

陈丹青

广西师范大学出版社

2011

- 1

本书根据陈丹青同名画展编成,收录了他归国十年的代表性画作,以及谈论“写生”与“临摹”的两篇长文。画作大致分成三类:一类是画册写生;一类是人体或肖像;一类是外出写生。以作画年份为序编排,完整呈现陈丹青十年来油画创作的大致面貌。两篇谈论绘画的长文,则指向中国油画的深层问题:一个全然属于西方的传统艺术形式,在移植到不断追求西化与现代化的中国时,如何寻获存在的意义。

几天前,我的画展结束了。开展时出了同名画册《归国十年》,现在编这平装本,价格低,图片扩增,文字部分添了近两万,读者或许有兴趣看看吧。

那增添的长文,是为老同学杨飞云策划的群展《回到写生》与《面对原典》所写,本月初,两项展览同时在中国美术馆和油画院美术馆推出了——写生、临摹,皆是行内长期不予一顾的事:至少,留欧留苏两代画家在法国、比利时、俄罗斯临摹经典的作品,八十年来从未展出过。我们煞有介事的美术圈可曾惜护过、清理过这段短暂而被淹没的历史吗?关于写生、关于临摹,我是有心得也有话说的。现在这本集子既有我的画,兼有谈论绘画的文字,与我其他集子比,总算比较地像个画家模样了,然而下笔议论,还是不安分……

——《归国十年》

几天前,我的画展结束了。开展时出了同名画册《归国十年》,现在编这平装本,价格低,图片扩增,文字部分添了近两万,读者或许有兴趣看看吧。

那增添的长文,是为老同学杨飞云策划的群展《回到写生》与《面对原典》所写,本月初,两项展览同时在中国美术馆和油画院美术馆推出了——写生、临摹,皆是行内长期不予一顾的事:至少,留欧留苏两代画家在法国、比利时、俄罗斯临摹经典的作品,八十年来从未展出过。我们煞有介事的美术圈可曾惜护过、清理过这段短暂而被淹没的历史吗?关于写生、关于临摹,我是有心得也有话说的。现在这本集子既有我的画,兼有谈论绘画的文字,与我其他集子比,总算比较地像个画家模样了,然而下笔议论,还是不安分……

——《归国十年》

黑皮膚,白面具 豆瓣

作者:

法蘭茲•法農

译者:

陳瑞樺

心靈工坊文化

2005

- 4

等待了半個世紀,這本曾經震動了黑人世界和歐美知識份子的經典名著《黑皮膚,白面具》,中譯本終於問世了。

後殖民論述的不朽經典,黑人世界對帝國主義發出的反抗之聲!《黑皮膚,白面具》是一本劃時代意義的著作,它推翻了殖民時代被視為理所當然的「白-黑」、「優-劣」刻板觀點,為宰制關係做了深層的文化與價值觀照。本書讓黑人和白人全都重新洗了一次眼睛,也替「後殖民論述」發出了第一個聲音,在近代思想史上有著無與倫比的重要性。--

南方朔/文化評論人《黑皮膚,白面具》抗拒簡化的閱讀方式,周旋在身體與慾望以及權力與規訓的縫隙間,生產當代之「差異」論述。書中既控訴殖民帝國主義的不公不義,也提出精神醫學的反思,從精神分析下手,走出精神分析之外,供給當代種族與社會運動的養分,又與文化研究、女性主義與同志理論的交疊。法農以殖民暴力逆向反擊,清楚刻劃出了殖民主義自我毀滅的必然軌跡。--

黃心雅/高雄師範大學英語系副教授《黑皮膚,白面具》是至今為止對殖民主義、種族主義和黑人生活世界提出最深刻分析和最有力批評的著作,更是黑人自覺與革命實踐的傳世經典。法農不僅開創了「政治精神醫學」的批判性理論,將個人的痛苦與主宰的社會秩序聯繫起來,將殖民主義與精神病理的關聯性作了最深刻的描述,還以直接的醫療實驗進行臨床改革行動。法農的理論與實踐使他成為一個先鋒、激進的政治運動家和精神醫學家,並為「去殖民化精神分析」(psychoanalysis of decolonization)奠定了基礎。--

宋國誠/政治大學國際關係研究中心研究員推薦者:呂旭亞、宋國誠、吳錫德、南方朔、黃心雅、廖咸浩、陳芳明、鍾喬

談到後殖民論述,絕對不能不提到法農(Frantz Fanon)。法農出生於法屬西印度群島,中學時代移居法國,並進入里昂大學攻讀醫學和心理治療。原本,他熱切認同法國的一切,但法國同胞卻因他的膚色而歧視他;痛感於黑人的被迫害與非人化,他參與編輯黑人學生報,發出不平的憤怒之聲。一九四○、五○年代第三世界獨立運動的風潮,更刺激他思考被殖民者的存在處境,他以過人的洞見及創意,運用精神醫學這項探索人類深層心靈的分析工具,將壓抑、認同、發洩、人格扭曲等概念,擴大到集體的殖民與被殖民關係的觀察。

《黑皮膚,白面具》是一本劃時代意義的著作,也是被殖民者最深沉的痛楚之聲。法農以充滿感情而又冷靜的筆觸,訴說著黑人如何在殖民主義中失去他的主體性,直到他的身體、慾望和行為完全向白人世界臣服。黑人是落後的,愚昧的,野蠻的,白人才是進化的文明人,白人世界才是真正的世界,每個黑人在靈魂深處都渴望將自己提升到白人的位階,一心求取白人的認可,以證明自身的存在及價值。因為,詮釋的權利只掌握在白人手中。法農沉痛地指出:「白人文明、歐洲文化,在黑人身上強加了一種存在的偏差……黑人的心靈,其實更是白人的建構。」

黑皮膚的人為何要戴上白面具?因為白人的優勢權力位置把黑人化約到膚色的生物層次來對待,因為這個世界是透過白人的眼睛來觀看,只有戴上白面具,黑人才能去除心底的焦慮,假裝自己踏入白人的行列。渴望「漂白」是被殖民者最扭曲的悲哀,它對人性尊嚴的傷害非常深,就連法農這位具有批判精神的知識分子,於三十六歲臨死之前都還被這種惡夢驚醒:「他們要將我丟入洗衣機裡洗白。」

黑人要如何找回主體性?法農指出:「作為精神分析者,我應該幫助我的病人看到他的潛意識,放棄他自我『漂白』的企圖,同時幫助他採取行動,改變既有的社會結構。」法農認為,在殖民主義中,黑人只有死路一條,他的精神結構將永遠處於瓦解的危機中,漂白的潛意識慾望將是永遠無法滿足的夢想;只有拒絕再做奴隸,主人才會徹底消失。

《黑皮膚,白面具》是黑人世界反抗帝國主義的第一道呼聲。它推翻了殖民時代被視為理所當然的「白-黑」、「優-劣」刻板觀點,為宰制關係做了深層的文化與價值觀照。它為「後殖民論述」燃起第一把火炬,至今仍照耀著我們的思考和陰影,在近代思想史上具有無與倫比的重要性。

後殖民論述的不朽經典,黑人世界對帝國主義發出的反抗之聲!《黑皮膚,白面具》是一本劃時代意義的著作,它推翻了殖民時代被視為理所當然的「白-黑」、「優-劣」刻板觀點,為宰制關係做了深層的文化與價值觀照。本書讓黑人和白人全都重新洗了一次眼睛,也替「後殖民論述」發出了第一個聲音,在近代思想史上有著無與倫比的重要性。--

南方朔/文化評論人《黑皮膚,白面具》抗拒簡化的閱讀方式,周旋在身體與慾望以及權力與規訓的縫隙間,生產當代之「差異」論述。書中既控訴殖民帝國主義的不公不義,也提出精神醫學的反思,從精神分析下手,走出精神分析之外,供給當代種族與社會運動的養分,又與文化研究、女性主義與同志理論的交疊。法農以殖民暴力逆向反擊,清楚刻劃出了殖民主義自我毀滅的必然軌跡。--

黃心雅/高雄師範大學英語系副教授《黑皮膚,白面具》是至今為止對殖民主義、種族主義和黑人生活世界提出最深刻分析和最有力批評的著作,更是黑人自覺與革命實踐的傳世經典。法農不僅開創了「政治精神醫學」的批判性理論,將個人的痛苦與主宰的社會秩序聯繫起來,將殖民主義與精神病理的關聯性作了最深刻的描述,還以直接的醫療實驗進行臨床改革行動。法農的理論與實踐使他成為一個先鋒、激進的政治運動家和精神醫學家,並為「去殖民化精神分析」(psychoanalysis of decolonization)奠定了基礎。--

宋國誠/政治大學國際關係研究中心研究員推薦者:呂旭亞、宋國誠、吳錫德、南方朔、黃心雅、廖咸浩、陳芳明、鍾喬

談到後殖民論述,絕對不能不提到法農(Frantz Fanon)。法農出生於法屬西印度群島,中學時代移居法國,並進入里昂大學攻讀醫學和心理治療。原本,他熱切認同法國的一切,但法國同胞卻因他的膚色而歧視他;痛感於黑人的被迫害與非人化,他參與編輯黑人學生報,發出不平的憤怒之聲。一九四○、五○年代第三世界獨立運動的風潮,更刺激他思考被殖民者的存在處境,他以過人的洞見及創意,運用精神醫學這項探索人類深層心靈的分析工具,將壓抑、認同、發洩、人格扭曲等概念,擴大到集體的殖民與被殖民關係的觀察。

《黑皮膚,白面具》是一本劃時代意義的著作,也是被殖民者最深沉的痛楚之聲。法農以充滿感情而又冷靜的筆觸,訴說著黑人如何在殖民主義中失去他的主體性,直到他的身體、慾望和行為完全向白人世界臣服。黑人是落後的,愚昧的,野蠻的,白人才是進化的文明人,白人世界才是真正的世界,每個黑人在靈魂深處都渴望將自己提升到白人的位階,一心求取白人的認可,以證明自身的存在及價值。因為,詮釋的權利只掌握在白人手中。法農沉痛地指出:「白人文明、歐洲文化,在黑人身上強加了一種存在的偏差……黑人的心靈,其實更是白人的建構。」

黑皮膚的人為何要戴上白面具?因為白人的優勢權力位置把黑人化約到膚色的生物層次來對待,因為這個世界是透過白人的眼睛來觀看,只有戴上白面具,黑人才能去除心底的焦慮,假裝自己踏入白人的行列。渴望「漂白」是被殖民者最扭曲的悲哀,它對人性尊嚴的傷害非常深,就連法農這位具有批判精神的知識分子,於三十六歲臨死之前都還被這種惡夢驚醒:「他們要將我丟入洗衣機裡洗白。」

黑人要如何找回主體性?法農指出:「作為精神分析者,我應該幫助我的病人看到他的潛意識,放棄他自我『漂白』的企圖,同時幫助他採取行動,改變既有的社會結構。」法農認為,在殖民主義中,黑人只有死路一條,他的精神結構將永遠處於瓦解的危機中,漂白的潛意識慾望將是永遠無法滿足的夢想;只有拒絕再做奴隸,主人才會徹底消失。

《黑皮膚,白面具》是黑人世界反抗帝國主義的第一道呼聲。它推翻了殖民時代被視為理所當然的「白-黑」、「優-劣」刻板觀點,為宰制關係做了深層的文化與價值觀照。它為「後殖民論述」燃起第一把火炬,至今仍照耀著我們的思考和陰影,在近代思想史上具有無與倫比的重要性。

黑皮肤,白面具 豆瓣

Peau noire, masques blancs

作者:

[法国]弗朗兹·法农

译者:

万冰

译林出版社

2005

- 5

简介:

法国海外省的“法国人”,特别是“安的列斯人”,就法律意义而言是法国公民,他们鄙视法属非洲的黑人,而作为有色人,他们在面对白人时,内心又存在着自卑感。他们在潜意识中承认白人的优越地位,以白人的价值观来衡量自己的一切。本书就是从他们的这种精神迷惘和由此导致的精神痛苦入手,揭露长期的殖民统治在已经是法国公民的有色人的心理上留下的伤痛。

导读:

他表明种族的问题、肤色的问题是如何隐秘地与一系列词语和意象联系在一起……是法农这个人,而不是那位医学专家或知识分子,使我们无法放下这本书。

——《纽约时报书评》

一部复杂而有原创力的著作,在今日有关种族主义本质的所有讨论中,仍然是至为关键的文本。

——《文学评论》

引 言

我谈论的是几百万人,有人向这几百万人头头是道地反复灌输害怕、自卑感、颤抖、下跪、绝望、奴性。(A.塞泽尔,《关于殖民主义的讲话》)

不会在今天爆发。这为时太早……或许太晚。

我丝毫不具备决定性的事实。

我的意识未被必要的闪光点透过。

然而,我完全客观公正地认为有些事情还是说出来为好。

这些事情,我要说出来,而不是喊出来。因为长久以来,叫喊就已离开我的生活。

而且是如此地遥远……

为什么写这部作品?谁也没请我写。

尤其是此书所针对的读者们没请我写。

那又为何呢?于是,我平静地回答说在这个世界上有太多的痴愚者。既然我这么说,那么就要加以证实。

走向一种新的人道主义……

理解人们……

我们的有色人种弟兄们……

人,我相信你……

种族偏见……

理解和爱……

几十页乃至几百页的文字包围我并试图使我接受。然而,只要一行字就够了。只需提供单单一个答复,黑人问题就失去其严重性。

人想要干什么?

黑人想要干什么?

即使我遭到我的有色人种弟兄们的怨恨,我也要说黑人不是人。

有一个无生命地带,一个特别贫瘠和干旱的地区,一个基本上光秃秃的斜坡,这块地方可能出现名副其实的黑人发祥地。在大部分的情况下,黑人降落到这些真正的人间地狱没有好处。

人不仅仅可能发生复兴和否定。如果意识确实是超验性的活动,我们也应知道爱和理解的问题萦绕着这个超验性。人是宇宙和声中的一个响亮有力的“是”字。你争我夺、四分五裂、混乱、被迫看到自己制定的事实一拨一拨地废除,他应该停止在世界中规划那与他共存的矛盾。

黑人就是黑人;就是说由于一系列的感情的迷乱,他在一个本应该把他从中赶出去的世界中定居下来。

这问题很重要。我们完全倾向于有色人种的人自己解放出来。我们将进行得很慢,因为有两个阵营:白种人和黑种人。

我们会顽固地探询那两个空想,并会明白这两个空想经常是使人软弱无力的。

我们对以前的地方长官和传教士会毫不怜悯。我们认为热爱黑人的人和嫌恶黑人的人同样是“有病”。

而想使自己的人种变白的黑人与鼓吹仇恨白人的黑人同样是不受欢迎的。

黑人绝对不比捷克人更可爱,而千真万确地,问题在于抛弃人。

此书本该在三年以前写的……但当时的事实使我们激动。今天这些事实可以不带激动地说出来。不需要为这些事实毫不客气地责备人们。这些事实并不想激起亢奋。我们不信任亢奋。

每当人们在某处看到出现热情,它预示战火、饥饿、贫困……因而,预示对人的蔑视。

亢奋尤其是无能者们的武器。

那些人把铁烧热以便打它。我们则要烧热人的骨骼并出发。我们可能会达到这个结果:人通过自燃维持热源。

人从别人的阻力所构成的跳板中解放出来并在自己的肉体中挖掘,为了给自己找得一种见解。

读我们书的人中只有几个人会猜测到我们在编纂这部著作中所遇到的困难。

在一个怀疑论者的怀疑扎根于世界的时期,在一个由一帮卑鄙家伙说了算的时期,不再可能辨别意义和非意义,要降到一个还未运用有意义和无意义范畴的水平变得十分艰难。

黑人想当白人。白人拼命实现人的等级地位。

在读这部作品时,我们会看到构思一个理解黑人—白人关系的评论。

白人坚持自己的白色。

黑人则坚持自己的黑色。

我们将试图确定这种双重自恋及其反映的动机的倾向。

在我们考虑的初始,我们觉得阐明那些大家要读到的结论是不适当的。

惟一指导我们努力的是对结束一种恶性循环的关注。

这是个事实:一些白人认为自己比黑人优越。

这仍然是个事实:一些黑人想不惜一切代价向白人证明自己思想丰富,自己有同样的智力。

如何摆脱呢?

刚才我们使用了自恋这个词。的确,我们认为只有对黑人问题作心理分析的诠释才能揭示成为气质结构原因的情感异常。我们努力对这个病态世界作全面的溶解。我们认为一个个体应该试图承担人类地位固有的世界性。而我们在提出这一点时,我们无区别地想到一些如戈比诺那样的男人或一些如马伊奥特·卡佩西亚(Mayotte Capécia)那样的女人。但要达到这种理解,要紧的是摆脱一系列的毛病,幼稚时期的后遗症。

尼采说,人的不幸是曾经当过孩子。然而,正如夏尔·奥迪埃(Charles Odier)让人明白的,我们不会忘记神经官能症患者的命运始终掌握在自己的手中。

尽管这个看法对于我们来说可能是如此地艰难,但我们不得不这么做:对于黑人,只有一种命运。可他是清白无辜的。

在开始诉讼前,我们要说说某些事情。我们进行的分析是心理学意义上的。然而,显然我们认为黑人的真正解放意味着突然意识到经济现实和社会现实。如果有自卑感,那是由于一个双重的过程。

——首先经济的;

——然后由于这种自卑的内心化,或不如说是表面化。

弗洛伊德在反对19世纪末的立宪主义倾向的同时,通过心理分析要求人们考虑个人的因素。他用个人发育的观点来代替一种系统发育的论点。人们会明白黑人精神错乱不是一个个人问题。除了系统发育和个人发育,有社会发育。在某种意义上,为了符合勒孔特和达梅的意见,不得不承认这里涉及一个社会诊断的问题。

预兆是什么?

但社会与生化过程相反,回避不了人的影响。人就是社会通过他而成其为社会的这东西。预兆是在那些想要动摇建筑物的被虫蛀蚀的根部的人手中。

黑人应该在这两方面进行斗争:鉴于从历史观点,他们受条件限制,一切片面的解放是不完善的,而最糟糕的错误是相信他们那机械的依附性。况且,事实与这样一个系统倾向完全相反。我们将指出这一点。

现实要求一次性地给予全面的理解。在客观和主观方面,应该给个解答。

而用不着唱“固执可笑的人——这是——我的——错”的曲子来宣布问题在于拯救灵魂。

只有当一切事物都在最唯物主义的意义上重新就位,才有真正的解放。

使一部方法论观点的心理学作品领先,这很有风度。我们使用得不够。我们把方法留给那些植物学家和数学家。有一个方法消失的点。

我们愿意站在这个点上看问题。我们试图发现黑人面对白人的文明所采取的不同立场。

这里并不考虑“偏僻荒漠地区的离群索居者”。因为对于他,某些因素还没有分量。

我们认为由于白种人和黑种人的对峙,引起大量心理存在的征候群。在分析这征候群时,我们意欲摧毁它。

许多黑人不会在随后的字里行间重新出现。

许多白人也一样。

但我认为,感到自己对精神分裂症患者的世界或性无能者的世界一窍不通,这一事实丝毫不损坏他们的现实。

我打算描述的态度是真实的。我无数次地重又发现这些态度。

在大学生身上,在工人身上,在皮加尔或马赛的靠妓女生活的人身上,我辨认出同样的挑衅和消极因素。

这部作品是一个临床研究。我相信那些在书中认出自己的人将是前进了一步。我真想引导我的兄弟,黑人或白人,最坚决地抖落那件几个世纪的不理解所编织的悲惨的号衣。

当前工作的筑造处于时间性中。一切人的问题要求从时间出发来看待。理想就是现在始终用于构造未来。

而这个未来不是宇宙的未来,但却是我这个时代、我的国家、我的生命的未来。我绝不应该打算筹备一个在我之后的世界。我顽强地属于我的时代。

我应该为了这个时代而生活。未来应该是个生存着的人的持久建筑。在我假定现在是个需要超越的事物的情况下,这个建筑与现在有关。

前三章留意现代的黑人。我谈论现今的黑人并试图确定他在白人世界中的态度。最后那两章试图对黑人的“生存”作心理病理学和哲学的解释。

分析尤为退步。

第四和第五章属于基本不同的方面。

在第四章里,我批评一本我认为是危险的著作。况且作者马诺尼先生清楚地知道自己立场暧昧。这可能是他的表现的长处之一。他试图报告一种形势。我们有权表示不满。我们有权向作者指出我们在什么方面与他意见不同。

题为《黑人的实际经验》的第五章,从种种理由上来说,是十分重要的。它展示的是面对自己种族的黑人。人们会发觉在这一章里所谈的黑人,同力图与白种女人睡觉的黑人之间,没有什么共同之处。在后者身上重又发现当白人的欲望。无论如何,渴望报复。——在这书中却相反,我们目睹一个黑人作无望的努力,拼命要发现黑人身分的含义。白人文明、欧洲文化迫使黑人生活偏离。我们还将指出那人们叫作黑人精神的东西常常是个白人的结构。

文明的、作为黑人神话的奴隶的、自发的、宇宙的黑人,在一个特定的时候感到他的种族不再理解他。

或者是他不再理解他的种族。

于是他为此感到高兴,并发展这种差异,这种不理解、这种不和谐,他从中找到自己真正的人性的含义。或非常难得地,他想属于自己的种族。那是由于他盛怒之下说气话,心里却稀里糊涂,所以陷入这个大黑洞。我们将看到这种如此绝对的好态度,凭着对神秘的过去的信仰拒绝当前的未来。

出身为安的列斯人,我们的观察和结论只对安的列斯人有用,——至少是关于“在他家乡”的黑人的内容。本来要作一探讨,用以解释存在于安的列斯人和非洲人之间的分歧。可能我们有朝一日会做的。也可能这探讨会变得无用,我们只可能为此感到高兴。

法国海外省的“法国人”,特别是“安的列斯人”,就法律意义而言是法国公民,他们鄙视法属非洲的黑人,而作为有色人,他们在面对白人时,内心又存在着自卑感。他们在潜意识中承认白人的优越地位,以白人的价值观来衡量自己的一切。本书就是从他们的这种精神迷惘和由此导致的精神痛苦入手,揭露长期的殖民统治在已经是法国公民的有色人的心理上留下的伤痛。

导读:

他表明种族的问题、肤色的问题是如何隐秘地与一系列词语和意象联系在一起……是法农这个人,而不是那位医学专家或知识分子,使我们无法放下这本书。

——《纽约时报书评》

一部复杂而有原创力的著作,在今日有关种族主义本质的所有讨论中,仍然是至为关键的文本。

——《文学评论》

引 言

我谈论的是几百万人,有人向这几百万人头头是道地反复灌输害怕、自卑感、颤抖、下跪、绝望、奴性。(A.塞泽尔,《关于殖民主义的讲话》)

不会在今天爆发。这为时太早……或许太晚。

我丝毫不具备决定性的事实。

我的意识未被必要的闪光点透过。

然而,我完全客观公正地认为有些事情还是说出来为好。

这些事情,我要说出来,而不是喊出来。因为长久以来,叫喊就已离开我的生活。

而且是如此地遥远……

为什么写这部作品?谁也没请我写。

尤其是此书所针对的读者们没请我写。

那又为何呢?于是,我平静地回答说在这个世界上有太多的痴愚者。既然我这么说,那么就要加以证实。

走向一种新的人道主义……

理解人们……

我们的有色人种弟兄们……

人,我相信你……

种族偏见……

理解和爱……

几十页乃至几百页的文字包围我并试图使我接受。然而,只要一行字就够了。只需提供单单一个答复,黑人问题就失去其严重性。

人想要干什么?

黑人想要干什么?

即使我遭到我的有色人种弟兄们的怨恨,我也要说黑人不是人。

有一个无生命地带,一个特别贫瘠和干旱的地区,一个基本上光秃秃的斜坡,这块地方可能出现名副其实的黑人发祥地。在大部分的情况下,黑人降落到这些真正的人间地狱没有好处。

人不仅仅可能发生复兴和否定。如果意识确实是超验性的活动,我们也应知道爱和理解的问题萦绕着这个超验性。人是宇宙和声中的一个响亮有力的“是”字。你争我夺、四分五裂、混乱、被迫看到自己制定的事实一拨一拨地废除,他应该停止在世界中规划那与他共存的矛盾。

黑人就是黑人;就是说由于一系列的感情的迷乱,他在一个本应该把他从中赶出去的世界中定居下来。

这问题很重要。我们完全倾向于有色人种的人自己解放出来。我们将进行得很慢,因为有两个阵营:白种人和黑种人。

我们会顽固地探询那两个空想,并会明白这两个空想经常是使人软弱无力的。

我们对以前的地方长官和传教士会毫不怜悯。我们认为热爱黑人的人和嫌恶黑人的人同样是“有病”。

而想使自己的人种变白的黑人与鼓吹仇恨白人的黑人同样是不受欢迎的。

黑人绝对不比捷克人更可爱,而千真万确地,问题在于抛弃人。

此书本该在三年以前写的……但当时的事实使我们激动。今天这些事实可以不带激动地说出来。不需要为这些事实毫不客气地责备人们。这些事实并不想激起亢奋。我们不信任亢奋。

每当人们在某处看到出现热情,它预示战火、饥饿、贫困……因而,预示对人的蔑视。

亢奋尤其是无能者们的武器。

那些人把铁烧热以便打它。我们则要烧热人的骨骼并出发。我们可能会达到这个结果:人通过自燃维持热源。

人从别人的阻力所构成的跳板中解放出来并在自己的肉体中挖掘,为了给自己找得一种见解。

读我们书的人中只有几个人会猜测到我们在编纂这部著作中所遇到的困难。

在一个怀疑论者的怀疑扎根于世界的时期,在一个由一帮卑鄙家伙说了算的时期,不再可能辨别意义和非意义,要降到一个还未运用有意义和无意义范畴的水平变得十分艰难。

黑人想当白人。白人拼命实现人的等级地位。

在读这部作品时,我们会看到构思一个理解黑人—白人关系的评论。

白人坚持自己的白色。

黑人则坚持自己的黑色。

我们将试图确定这种双重自恋及其反映的动机的倾向。

在我们考虑的初始,我们觉得阐明那些大家要读到的结论是不适当的。

惟一指导我们努力的是对结束一种恶性循环的关注。

这是个事实:一些白人认为自己比黑人优越。

这仍然是个事实:一些黑人想不惜一切代价向白人证明自己思想丰富,自己有同样的智力。

如何摆脱呢?

刚才我们使用了自恋这个词。的确,我们认为只有对黑人问题作心理分析的诠释才能揭示成为气质结构原因的情感异常。我们努力对这个病态世界作全面的溶解。我们认为一个个体应该试图承担人类地位固有的世界性。而我们在提出这一点时,我们无区别地想到一些如戈比诺那样的男人或一些如马伊奥特·卡佩西亚(Mayotte Capécia)那样的女人。但要达到这种理解,要紧的是摆脱一系列的毛病,幼稚时期的后遗症。

尼采说,人的不幸是曾经当过孩子。然而,正如夏尔·奥迪埃(Charles Odier)让人明白的,我们不会忘记神经官能症患者的命运始终掌握在自己的手中。

尽管这个看法对于我们来说可能是如此地艰难,但我们不得不这么做:对于黑人,只有一种命运。可他是清白无辜的。

在开始诉讼前,我们要说说某些事情。我们进行的分析是心理学意义上的。然而,显然我们认为黑人的真正解放意味着突然意识到经济现实和社会现实。如果有自卑感,那是由于一个双重的过程。

——首先经济的;

——然后由于这种自卑的内心化,或不如说是表面化。

弗洛伊德在反对19世纪末的立宪主义倾向的同时,通过心理分析要求人们考虑个人的因素。他用个人发育的观点来代替一种系统发育的论点。人们会明白黑人精神错乱不是一个个人问题。除了系统发育和个人发育,有社会发育。在某种意义上,为了符合勒孔特和达梅的意见,不得不承认这里涉及一个社会诊断的问题。

预兆是什么?

但社会与生化过程相反,回避不了人的影响。人就是社会通过他而成其为社会的这东西。预兆是在那些想要动摇建筑物的被虫蛀蚀的根部的人手中。

黑人应该在这两方面进行斗争:鉴于从历史观点,他们受条件限制,一切片面的解放是不完善的,而最糟糕的错误是相信他们那机械的依附性。况且,事实与这样一个系统倾向完全相反。我们将指出这一点。

现实要求一次性地给予全面的理解。在客观和主观方面,应该给个解答。

而用不着唱“固执可笑的人——这是——我的——错”的曲子来宣布问题在于拯救灵魂。

只有当一切事物都在最唯物主义的意义上重新就位,才有真正的解放。

使一部方法论观点的心理学作品领先,这很有风度。我们使用得不够。我们把方法留给那些植物学家和数学家。有一个方法消失的点。

我们愿意站在这个点上看问题。我们试图发现黑人面对白人的文明所采取的不同立场。

这里并不考虑“偏僻荒漠地区的离群索居者”。因为对于他,某些因素还没有分量。

我们认为由于白种人和黑种人的对峙,引起大量心理存在的征候群。在分析这征候群时,我们意欲摧毁它。

许多黑人不会在随后的字里行间重新出现。

许多白人也一样。

但我认为,感到自己对精神分裂症患者的世界或性无能者的世界一窍不通,这一事实丝毫不损坏他们的现实。

我打算描述的态度是真实的。我无数次地重又发现这些态度。

在大学生身上,在工人身上,在皮加尔或马赛的靠妓女生活的人身上,我辨认出同样的挑衅和消极因素。

这部作品是一个临床研究。我相信那些在书中认出自己的人将是前进了一步。我真想引导我的兄弟,黑人或白人,最坚决地抖落那件几个世纪的不理解所编织的悲惨的号衣。

当前工作的筑造处于时间性中。一切人的问题要求从时间出发来看待。理想就是现在始终用于构造未来。

而这个未来不是宇宙的未来,但却是我这个时代、我的国家、我的生命的未来。我绝不应该打算筹备一个在我之后的世界。我顽强地属于我的时代。

我应该为了这个时代而生活。未来应该是个生存着的人的持久建筑。在我假定现在是个需要超越的事物的情况下,这个建筑与现在有关。

前三章留意现代的黑人。我谈论现今的黑人并试图确定他在白人世界中的态度。最后那两章试图对黑人的“生存”作心理病理学和哲学的解释。

分析尤为退步。

第四和第五章属于基本不同的方面。

在第四章里,我批评一本我认为是危险的著作。况且作者马诺尼先生清楚地知道自己立场暧昧。这可能是他的表现的长处之一。他试图报告一种形势。我们有权表示不满。我们有权向作者指出我们在什么方面与他意见不同。

题为《黑人的实际经验》的第五章,从种种理由上来说,是十分重要的。它展示的是面对自己种族的黑人。人们会发觉在这一章里所谈的黑人,同力图与白种女人睡觉的黑人之间,没有什么共同之处。在后者身上重又发现当白人的欲望。无论如何,渴望报复。——在这书中却相反,我们目睹一个黑人作无望的努力,拼命要发现黑人身分的含义。白人文明、欧洲文化迫使黑人生活偏离。我们还将指出那人们叫作黑人精神的东西常常是个白人的结构。

文明的、作为黑人神话的奴隶的、自发的、宇宙的黑人,在一个特定的时候感到他的种族不再理解他。

或者是他不再理解他的种族。

于是他为此感到高兴,并发展这种差异,这种不理解、这种不和谐,他从中找到自己真正的人性的含义。或非常难得地,他想属于自己的种族。那是由于他盛怒之下说气话,心里却稀里糊涂,所以陷入这个大黑洞。我们将看到这种如此绝对的好态度,凭着对神秘的过去的信仰拒绝当前的未来。

出身为安的列斯人,我们的观察和结论只对安的列斯人有用,——至少是关于“在他家乡”的黑人的内容。本来要作一探讨,用以解释存在于安的列斯人和非洲人之间的分歧。可能我们有朝一日会做的。也可能这探讨会变得无用,我们只可能为此感到高兴。

Chinesisches Feuer 豆瓣

作者:

Peter May

Blanvalet

2001

牟宜之诗 豆瓣

作者:

牟宜之

2009

- 1

《牟宜之诗》收录了作者从20岁的《少年行》到66岁去世前的《论作诗》,时间跨度46年,共179首诗。按其内容大致可分两个阶段:1957年以前28首,1957年以后151首。这就说明,他的作品绝大部分是身处逆境时哼吟的。尤其1966年“文革”伊始,他被发配到东北齐齐哈尔郊区昂昂溪劳动改造,抄家游街,牛棚大狱,田间劳改,忍饥挨饿,皮肉之苦等自不待言。1975年邓小平复出后,对这位同国民党上层有交往并在抗战初期曾以好几万大洋解决了一二九师棉衣过冬的有功之人,没予忘怀,在信件上批示让他从北大荒回山东老家过日子。但当时山东方面拒不收留,致使牟老悲愤成疾,客死济南。从1966至1975年,在这九年里他写的诗词最多,共122首。自古以来的好诗,如司马迁所言,大都是处于逆境的人“发愤之所为也”,屈原不被放逐,何来《离骚》!牟老的诗再次证实了太史公的高论。

新君王论 豆瓣

作者:

蔡子强

2010

- 1

《造就政治领袖的50堂课:新君王论》内容简介:《君王论》是一本惊世骇俗的书,它以赤裸裸的语言来教导君主,如何玩弄各种王侯将相术,把臣民驾驭在手掌上,它说一个君主应该同时学会做狮子和狐狸——狡黠如狐,凶狠如狮。只要能有助管治,一切手段,纵使是阴谋诡计、背信弃义、巧取豪夺、尔虞我诈等,都是天经地义的,而教授这些权术,也正是《君王论》的主要内容。

事实上,当时这本离经叛道的书,一度在教会及卫道之士的口诛笔伐下而在欧洲被禁。但在权位的强大吸引力下,不少盖世枭雄仍是对它趋之若鹜。比如:人们在清扫滑铁卢战场时,在拿破仑弃置的专用车里,发现到一本写满批注的《君王论》;而盖世枭雄希特勒亦爱把此书放在枕头边;墨索里尼更把马基雅维里视为偶像。

事实上,当时这本离经叛道的书,一度在教会及卫道之士的口诛笔伐下而在欧洲被禁。但在权位的强大吸引力下,不少盖世枭雄仍是对它趋之若鹜。比如:人们在清扫滑铁卢战场时,在拿破仑弃置的专用车里,发现到一本写满批注的《君王论》;而盖世枭雄希特勒亦爱把此书放在枕头边;墨索里尼更把马基雅维里视为偶像。

空谷幽兰 豆瓣

Road to Heaven

8.4 (41 个评分)

作者:

[美] 比尔·波特

译者:

明洁

当代中国出版社

2006

- 10

《空谷幽兰》是美国汉学家比尔·波特写的一部关于中国的“寻隐之旅”。他通过20世纪八九十年代亲身探访隐居在终南山等地的中国现代隐士,引出了中国隐逸文化及其传统的产生和发展的历史,并将其与他正在采访的现状相对照,表达了对中国传统文化的高度赞叹和向往、怀恋,并写岀了他所看到的中国未来发展的希望。虽然是“寻隐之旅”,但这本书的风格并不凝重。比尔就是在描写被摧残的老树时,也要同时让读者看到老树残干上的嫩芽。书中的语言像白描一样优美,富有生机和感染力,而且字里行间透露着美国式的幽默,常常会令读者会心一笑。因此准确地说,这是一本关于中国传统文化复兴的“希望之旅”。

书中数十幅插图中的风景异常优美,令人叹为观止,有的是美国著名摄影家斯蒂芬·R·约翰逊冒着生命危险拍摄的。

书中数十幅插图中的风景异常优美,令人叹为观止,有的是美国著名摄影家斯蒂芬·R·约翰逊冒着生命危险拍摄的。

乱来 豆瓣

作者:

毛尖

文汇出版社

2009

- 6

这本《乱来》所涉及的事物要黑白分明得多,也可笑得多;不是因为分明而可笑,而是因为太过分明而可笑。而那些最可笑的人物,多半都由她的朋友出演,这可以视为爱电影的衍生物,朋友们借此获得了比现实生活更加戏剧性的人生,他们甚至希望自己就有过那样电影式的遭遇,以此和这个绚烂的时代保持平衡。

本书中,毛尖选取的视角有时候是小区保安式的,她从门房或者某户人家的窗口观察保姆、陆公子、沈爷、宝爷以及宝爷的变体——大宝和小宝;白话叫做她借小区保安的立场观察这个“兵荒马乱”的世界(“兵荒马乱”和后面的“鸡飞狗跳”的描述出自木心的《上海在哪里》),她的立场是平民的,场景通常是喜剧性的,结局多少是悲凉的,你可以感觉到,那双打字的手是愤怒的。这是我们爱毛尖的原因,她为我们代言,说出我们的喜怒哀乐,说出我们这些介乎保安和保姆之间的老百姓的基本处境,说出在通风很差的大楼里用MSN聊天的族群是否真的得以脱离这个“鸡飞狗跳”的世界。

当然,在本书更多的文章里,毛尖是个大学老师,就是出席了境内外大量学术会议,同时被部分学生认为是花钱雇来陪伴他们度过上班挣钱前最后时光的那类人。她以历史研究的兴致打量在社会缝隙里喘息的街谈巷议,在冠冕堂皇的高头讲章里发现荒谬可笑之处;她深入浅出地为“张爱玲”运动去魅,同时在普罗大众的辛苦生活里发现简单淳朴之美;她的趣味保证她在影史中勾画出人所未见的线索,并且从不故作高深;她惯常从日常所见着手,见证当下生活中滋生的写作及其价值。她将诗情画意藏匿于谐谑调侃之中,仿佛对自己的聪明才智完全无动于衷。

毛尖的文章为随笔写作做出了别开生面的示范,在老朽和幼齿,滥情和冷漠,故作高深和不知所云间提供了感性的道路,在奢谈鲁迅和奢谈时尚之间接触生动坚硬的现实,为活生生的此刻留影,并且梳理出“明日帝国”的夕照。

毛尖是个天才率性的作家,知人论世通达晓畅,她风趣的文字甚至使她谈论的世界看上去比实际上要有趣得多,借她的“乱来”我们稍稍厘清杂乱的思绪,借此在“小团圆”中遥想所谓的“倾城之恋”。

本书中,毛尖选取的视角有时候是小区保安式的,她从门房或者某户人家的窗口观察保姆、陆公子、沈爷、宝爷以及宝爷的变体——大宝和小宝;白话叫做她借小区保安的立场观察这个“兵荒马乱”的世界(“兵荒马乱”和后面的“鸡飞狗跳”的描述出自木心的《上海在哪里》),她的立场是平民的,场景通常是喜剧性的,结局多少是悲凉的,你可以感觉到,那双打字的手是愤怒的。这是我们爱毛尖的原因,她为我们代言,说出我们的喜怒哀乐,说出我们这些介乎保安和保姆之间的老百姓的基本处境,说出在通风很差的大楼里用MSN聊天的族群是否真的得以脱离这个“鸡飞狗跳”的世界。

当然,在本书更多的文章里,毛尖是个大学老师,就是出席了境内外大量学术会议,同时被部分学生认为是花钱雇来陪伴他们度过上班挣钱前最后时光的那类人。她以历史研究的兴致打量在社会缝隙里喘息的街谈巷议,在冠冕堂皇的高头讲章里发现荒谬可笑之处;她深入浅出地为“张爱玲”运动去魅,同时在普罗大众的辛苦生活里发现简单淳朴之美;她的趣味保证她在影史中勾画出人所未见的线索,并且从不故作高深;她惯常从日常所见着手,见证当下生活中滋生的写作及其价值。她将诗情画意藏匿于谐谑调侃之中,仿佛对自己的聪明才智完全无动于衷。

毛尖的文章为随笔写作做出了别开生面的示范,在老朽和幼齿,滥情和冷漠,故作高深和不知所云间提供了感性的道路,在奢谈鲁迅和奢谈时尚之间接触生动坚硬的现实,为活生生的此刻留影,并且梳理出“明日帝国”的夕照。

毛尖是个天才率性的作家,知人论世通达晓畅,她风趣的文字甚至使她谈论的世界看上去比实际上要有趣得多,借她的“乱来”我们稍稍厘清杂乱的思绪,借此在“小团圆”中遥想所谓的“倾城之恋”。

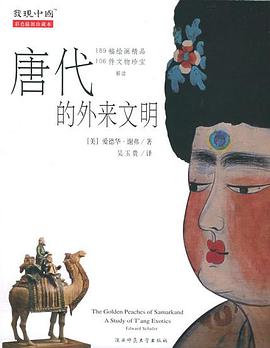

唐代的外来文明 豆瓣

8.0 (7 个评分)

作者:

薛爱华

/

Edward H. Schafer

译者:

吴玉贵

陕西师范大学出版社

2005

本书原名为《撒马尔罕的金桃——唐朝的舶来品研究》,是西方汉学的一部名著,被视为西方学者研究中国古代社会、古代文化的必读之作。本书选取中华民族最值得骄傲的朝代——唐代为研究对象,详细研究了当时的世界文化交流和文明引进。内容涉及了唐朝生活的各个方面,家畜、野兽、飞禽、植物、木材、食物、香料、药品、纺织品、颜料、矿石、金属制品、世俗器物、宗教器物、书籍等,共18类170余种,举凡生活所需、日常所用,几乎无所不包。此书不仅展现了大唐时期的社会文化、物质生活的生动画面,为认识唐朝的社会生活史和文化史提供了极有价值的参考,也是了解中华文明和文明交流史的必读书籍。