哲學

利维坦 豆瓣 Goodreads

Leviathan

8.8 (40 个评分)

作者:

[英国] 霍布斯

译者:

黎思复

/

黎廷弼

商务印书馆

1985

- 9

《利维坦》全书分为四部分。第一部分开宗明义宣布了作者的彻底唯物主义自然观和一般的哲学观点,声称宇宙是由物质的微粒构成,物体是独立的客观存在,物质永恒存在,既非人所创造,也非人所能消灭,一切物质都于运动状态中。第二部分是全书的主腐朽 ,主要描述自然状态中人们不幸的生活中都享有“生而平等”的自然权利,又都有渴望和平和安定生活的共同要求,于是出于人的理性,人们相互间同意订立契约,放弃各人的自然权利,把它托付给某一个人或一个由多人组成的集体,这个人或集体能把大家的意志化为一个意志,能把大家的人格统一为一个人格;大家则服从他的意地志,服从他的判断。第三部分《论基督教国家》旨在否认自成一统的教会,抨击教皇掌有超越世俗政权的大权。第四部分《论黑暗的王国》,其主要矛头是针对罗马教会,大量揭发了罗马教会的腐败黑暗、剥削领婪的种种丑行劣迹,从而神的圣洁尊崇,教会的威严神秘,已经在霍布斯的笔下黯然失色。

善良丰富高贵 豆瓣

7.0 (6 个评分)

作者:

周国平

黄山书社

2007

- 7

如果我是一个从前的哲人,来到今天的世界,我会最怀念什么?一定是这六个字:善良,丰富,高贵。我听见一切世代的哲人在向今天的人们呼唤:人啊,你要有善良的心,丰富的心灵,高贵的灵魂,这样你才无愧于人的称号,你才是作为真正的人在世间生活。善良、丰富、高贵——令人怀念的品质,人之为人的品质,我期待今天更多的人拥有它们。本书收入了我自2002年8月至2006年12月所写的文章,是《守望的距离》、《各自的朝圣路》、《安静》之后的第四个散文结集。我一向不高产,前三次结集,间隔是三年上下,这次超过了四年。四年多的文字往这里一堆,内容显得芜杂,我自己看了也惭愧。这四年多里,含我的一个本命年,而且是岁满甲子的大本命年。有一天,我去单位,人事干部把一个崭新的退休证交给我,没有让我填任何表格、办任何手续,我欣赏这不同寻常的效率。我也欣赏我这个研究室的主任,他知道我的脾气,免去了例行的嗑瓜子、讲客套话的告别会。总之,我清清爽爽地退休了。常有人不平,说我这样的学者,精力正旺盛,不该这么早让退休。他们真是不了解国情。其实,在现行体制下,如我之辈,对学术机构里的官场规则、潜规则不感兴趣也一窍不通,单位里早已没有我什么事了,从这一点讲,我早已退休。另一方面呢,既然我一如既往地做着我喜欢做的事,从这一点讲,我又未尝退休。在我近年的生活中,退休实在是对我影响最微小的一件事。通过阅读经典,我始终生活在人类伟大心灵所建造的那个世界里。这些伟大心灵使我坚定地相信,人的心灵应该是善良、丰富、高贵的。不管现实多么令人失望,每次重温历史上伟大心灵的榜样,我便恢复了对未来的信心。在今天的时代,有一些人的灵魂已经彻底堕落,我们不能再指望他们,但是,我们必须指望善的种子会在广大的人心中培育和繁衍,这便是希望之所在。

马克思为什么是对的 豆瓣

Why Marx Was Right

6.1 (21 个评分)

作者:

[英国] 特里·伊格尔顿

译者:

李杨

/

任文科

…

新星出版社

2011

- 7

《马克思为什么是对的》讲述了:在全球化的背景下,资本主义内部的各种痼疾纷纷显露。从城乡差距、贫富不均到经济掠夺问题,加上全球霸权在金融海啸中显露的腐败,种种迹象显示,让整个世界重新认识、反思马克思主义的契机正在显现。作为一位坚定的马克思主义者,作者特里•伊格尔顿希望厘清人们对马克思主义的错误认识。该书通过大量实证内容反驳了世人对马克思主义的错误认识,进一步阐明了在马克思主义理论指导下运作市场经济体系的可行性,同时还为马克思主义与可持续发展观找到了一个极佳的契合点,对当下的经济建设工作有着深远且具操作性的指导意义。

反抗者 豆瓣

L’Homme révolté

8.1 (7 个评分)

作者:

[法] 阿尔贝·加缪

译者:

吕永真

上海译文出版社

2010

加缪在他的小说、戏剧、随笔和论著中深刻地揭示出人在异己的世界中的孤独、个人与自身的日益异化,以及罪恶和死亡的不可避免,但他在揭示出世界的荒诞的同时却并不绝望和颓丧,他主张要在荒诞中奋起反抗,在绝望中坚持真理和正义,他为世人指出了一条基督教和马克思主义以外的自由人道主义道路。他直面惨淡人生的勇气,他“知其不可而为之”的大无畏精神使他在第二次世界大战之后不仅在法国,而且在欧洲并最终在全世界成为他那一代人的代言人和下一代人的精神导师。

如果说加缪一生创作和思考的两大主题就是“荒诞”和“反抗”,如果说哲理随笔《西西弗神话》是加缪对于荒诞哲理最集中的阐释,那么《反抗者》就是全面阐释他反抗思想的理论力作。笛卡儿有一个举世闻名的命题:“我思故我在”,把思想提高到人之所以为人、人之所以存在的唯一标志、唯一条件。加缪在《反抗者》中,则提出这样一个命题:“我反抗故我在”,将反抗视为人之所以为人、人之所以存在的标志与条件。是的,既然世界本就是荒诞的,对人的理想、人的愿望、人的呼喊只有冷漠的沉默与恶意的敌对,那么,人如果没有反抗,又何以为人?又与蠕虫何异?既然人生而荒诞,为了不至于自杀,为了在荒诞和绝望中寻出人值得活下去的理由,就必然要进行反抗。也唯有通过反抗这一条出路,才能最终体现出人之为人的尊严和意义。《反抗者》体现出来的精神和勇气,足以与《西西弗神话》前后辉映,足以为加缪“在荒诞中奋起反抗”的一生画上一个完美的句号。

如果说加缪一生创作和思考的两大主题就是“荒诞”和“反抗”,如果说哲理随笔《西西弗神话》是加缪对于荒诞哲理最集中的阐释,那么《反抗者》就是全面阐释他反抗思想的理论力作。笛卡儿有一个举世闻名的命题:“我思故我在”,把思想提高到人之所以为人、人之所以存在的唯一标志、唯一条件。加缪在《反抗者》中,则提出这样一个命题:“我反抗故我在”,将反抗视为人之所以为人、人之所以存在的标志与条件。是的,既然世界本就是荒诞的,对人的理想、人的愿望、人的呼喊只有冷漠的沉默与恶意的敌对,那么,人如果没有反抗,又何以为人?又与蠕虫何异?既然人生而荒诞,为了不至于自杀,为了在荒诞和绝望中寻出人值得活下去的理由,就必然要进行反抗。也唯有通过反抗这一条出路,才能最终体现出人之为人的尊严和意义。《反抗者》体现出来的精神和勇气,足以与《西西弗神话》前后辉映,足以为加缪“在荒诞中奋起反抗”的一生画上一个完美的句号。

置身于苦难与阳光之间 豆瓣

8.6 (23 个评分)

作者:

(法)加缪

译者:

杜小真

上海三联书店

1997

二战后法国有两位号称“精神领袖”的人物,一是萨特,一是加缪。加缪还被称为“法国的良心”,他的散文素以散淡、朴素又寓意深长著称。本书选录了《反与正》和《反叛者》的部分章节,都是人们研究加缪时必会提到的篇章。在《反与正》中,加缪以凝重的笔调回忆了自己的艰苦童年,他的思想的基本出发点在此已有清楚的表现。《反叛者》展开对人生更深入的探索,“光活着是不够的,还应该知道为什么活着”,他对人生提出的问题和思考,震动着无数人的心灵。

自由主义 豆瓣

作者:

(美)杜威 等著,杨玉成,崔人元 编译

译者:

杨玉成

/

崔人元

…

世界知识出版社

2007

- 4

自近代以来,自由主义在西方国家的政治思想中一直占据主流地位。作为一种以自由为命名基础的“主义”,自由主义的首要关怀自然是个人自由的维护问题。然而,对于如何维护个人自由,在自由主义阵营内部,存在严重的分歧。大致说来,以洛克、孟德斯鸠、亚当·斯密、贡斯当、托克维尔、威廉·洪堡等人为代表的古典自由主义持“消极的自由”观,认为自由乃是外界障碍不存在的状态,维护个人自由的关键是尽可能减少外界障碍,特别是减少国家或政府对经济活动和社会生活的干预,防止政府滥用权力,侵害个人的各种自由权利;19世纪末以来,以格林、霍布豪斯、杜威、凯恩斯、罗尔斯和德沃金等人为代表的新自由主义(NewJberalism)则持“积极的自由”观,认为自由乃是意味着自主和自立,个人自由的维护不仅在于消极地摆脱限制,更在于获得自由地去做某种事情的能力,而国家必须担负起增进个人能力之职责,尤其是要干预经济活动,构建福利社会,以使个人有更好地行使自由的能力;“二战”后,以哈耶克、弗里德曼和诺齐克等人为代表的新古典自由主义(Neo-Liberalism)或自由至上主义(libertarianism)的基本立场与古典自由主义并无原则上的差异,它所代表的乃是古典自由主义的复兴。

寻找精神家园 豆瓣

作者:

亨利·戴维·梭罗

译者:

史国强

中信出版社

2007

- 5

他所著的《瓦尔登湖》,成为全人类的心灵之书;他的文字是内心生发出的一泓清泉,为人们开启了生命中永恒的黎明!

深沉而敏感的抒情……超凡入圣。——乔治·艾略特

“任何人都是自己幸福的工匠。”——梭罗

亨利·大卫·梭罗因其在文学和政论上的杰出作品而闻名于世。而在1848年,当梭罗还不为人所知的时候,他的一位朋友哈里森·布莱克就深深地感觉到梭罗是一位出色的“精神导师”,并向他寻求精神上的帮助。从此之后的13年里,梭罗一直不间断地给布莱克写信,表达了自己对人生、社会、国家、历史、文化等诸多方面的深刻感悟,而本书就是所有这些信件的汇编。

在梭罗的笔下,自然、人以及超验主义理想交融汇合,浑然一体。他在信中所展示出的淡泊的人生态度和超乎寻常的智慧,具有永恒的意义,如同当年对布莱克以及其他朋友产生的影响一样,直至150多年后的今天,这些信件仍然会激起读者强烈的内心共鸣。

深沉而敏感的抒情……超凡入圣。——乔治·艾略特

“任何人都是自己幸福的工匠。”——梭罗

亨利·大卫·梭罗因其在文学和政论上的杰出作品而闻名于世。而在1848年,当梭罗还不为人所知的时候,他的一位朋友哈里森·布莱克就深深地感觉到梭罗是一位出色的“精神导师”,并向他寻求精神上的帮助。从此之后的13年里,梭罗一直不间断地给布莱克写信,表达了自己对人生、社会、国家、历史、文化等诸多方面的深刻感悟,而本书就是所有这些信件的汇编。

在梭罗的笔下,自然、人以及超验主义理想交融汇合,浑然一体。他在信中所展示出的淡泊的人生态度和超乎寻常的智慧,具有永恒的意义,如同当年对布莱克以及其他朋友产生的影响一样,直至150多年后的今天,这些信件仍然会激起读者强烈的内心共鸣。

疯癫与文明 豆瓣

作者:

[法] 米歇尔·福柯

译者:

刘北成

/

杨远婴

生活·读书·新知三联书店

1999

- 5

福柯的分析始于中世纪,他描写了当时人们如何将麻风病人关起来。从这里开始他探讨了15世纪愚人船的思想和17世纪法国对监禁的突然兴趣。然后他探讨了疯狂是如何被看做一种女人引起的病的,当时有人认为女人的子宫在她们的身体周围环绕可以引起疯狂。后来疯狂被看做是灵魂的疾病,最后,随着西格蒙德·弗洛伊德疯狂被看做是一种精神病。

福柯还用了许多时间来探讨人们是怎样对待疯子的,从将疯子接受为社会秩序的一部分到将他们看做必须关闭起来的人。他也研究了人们是怎样试图治疗疯狂的,尤其他探讨了菲利普·皮内尔和塞缪尔·图克的例子。他断定这些人使用的方法是残暴和残酷的。图克比如对疯子进行惩罚,一直到他们学会了来模仿普通人的作为,实际上他是用恐吓的方式来让他们的行为像普通人。与此类似的,皮内尔使用厌恶疗法,包括使用冷水浴和紧身服。在福柯看来,这种疗法是使用重复的暴行直到病人将审判和惩罚的形式内化了。

隐藏在理性的语言背后的这种对峙是什么呢?如果我们不是遵循理性的纵向发展历程,而是试图追溯那种使欧洲文化与此同时算做欧洲文化的东西相对照的不变分界,并用其自身的错乱来确定其范围,那么这种研究会把我们引向何处呢?我们所进往返领域既不是认识史,又不是历史本身,既不受真理目的论的支配,也不遵循理性的因果逻辑,因为只有在这种区分之外因果才有价值和意义。无疑,在这个领域中受到质疑的一种文化的界限,而不是文化本质。那么这是一个什么领域呢?

在我们这个时代,疯癫体验在一种冷静的知识中保持了沉默。这种知识对疯癫已了如指掌,因而视若无睹。但是,从一种体验到另一种体验的转变,却由一个没有意象、没有正面人物的世界在一种宁静的透明状态中完成的。这种宁静的透明状态作为一种无声的机制,一种不加评注的行动,一种当下的知识,提示了一个庞大静止的结构。这个结构既非一种戏剧,也不是一种知识,而是一个使历史陷入既得以成立又受谴责的悲剧范畴的地方。

福柯还用了许多时间来探讨人们是怎样对待疯子的,从将疯子接受为社会秩序的一部分到将他们看做必须关闭起来的人。他也研究了人们是怎样试图治疗疯狂的,尤其他探讨了菲利普·皮内尔和塞缪尔·图克的例子。他断定这些人使用的方法是残暴和残酷的。图克比如对疯子进行惩罚,一直到他们学会了来模仿普通人的作为,实际上他是用恐吓的方式来让他们的行为像普通人。与此类似的,皮内尔使用厌恶疗法,包括使用冷水浴和紧身服。在福柯看来,这种疗法是使用重复的暴行直到病人将审判和惩罚的形式内化了。

隐藏在理性的语言背后的这种对峙是什么呢?如果我们不是遵循理性的纵向发展历程,而是试图追溯那种使欧洲文化与此同时算做欧洲文化的东西相对照的不变分界,并用其自身的错乱来确定其范围,那么这种研究会把我们引向何处呢?我们所进往返领域既不是认识史,又不是历史本身,既不受真理目的论的支配,也不遵循理性的因果逻辑,因为只有在这种区分之外因果才有价值和意义。无疑,在这个领域中受到质疑的一种文化的界限,而不是文化本质。那么这是一个什么领域呢?

在我们这个时代,疯癫体验在一种冷静的知识中保持了沉默。这种知识对疯癫已了如指掌,因而视若无睹。但是,从一种体验到另一种体验的转变,却由一个没有意象、没有正面人物的世界在一种宁静的透明状态中完成的。这种宁静的透明状态作为一种无声的机制,一种不加评注的行动,一种当下的知识,提示了一个庞大静止的结构。这个结构既非一种戏剧,也不是一种知识,而是一个使历史陷入既得以成立又受谴责的悲剧范畴的地方。

哲学研究 豆瓣

Philosophische Untersuchungen

8.7 (19 个评分)

作者:

[奥地利] 路德维希·维特根斯坦

译者:

陈嘉映

上海人民出版社

2005

- 5

《哲学研究》讲述了:在西方哲学史上,维特根斯坦是唯一创造了两种不同哲学而又各自产生重大影响的哲学家。前期以《逻辑哲学论》为代表,后者则以《哲学研究》为象征。《哲学研究》告别了传统西方哲学以理想语言为基础、试图探索语言本质的静态逻辑构造论,重新将语言哲学捡回到日常语言中,将语言的实际运用、语言的功能作用作为出发点。他所提出的“语言游戏”和“家族类似”对语言哲学的发展贡献基本。《哲学研究》译者陈嘉映为海德格尔《存在与时间》的译者。《哲学研究》直接译自维氏的德文原本,因而是迄今中国最贴切、最准确的这一哲学名著的译本。

Sofies Welt 豆瓣

作者:

Jostein Gaarder

Carl Hanser Verl.

1993

- 8

历史主义贫困论 豆瓣

The Poverty of Historicism

作者:

卡尔·波普尔

译者:

何林

/

赵平

中国社会科学出版社

1998

- 1

《历史主义贫困论》一书对历史主义这种贫乏的方法作出了批判,提出了自己的一套方法,即用历史学的哲学来取代以往的历史哲学,其中心问题是历史学的成立其本身的哲学基础。

作者简介 · · · · · ·

卡尔·波普尔(1902-1994)是当代西方最著名的科学哲学家和社会哲学家之一。他继承德国爱因斯坦的批判精神和康德的唯理主义思想,形成“批判理性主义哲学”,建立同逻辑实证主义相对的科学知识观,提出反归纳主义和证伪主义的知识理论。主要著作:《开放社会及其敌人》(1945)、《历史决定论的贫困》(1957)、《科学发现的逻辑》(1959)、《猜想与反驳》(1963)、《客观知识》(1972)。

作者简介 · · · · · ·

卡尔·波普尔(1902-1994)是当代西方最著名的科学哲学家和社会哲学家之一。他继承德国爱因斯坦的批判精神和康德的唯理主义思想,形成“批判理性主义哲学”,建立同逻辑实证主义相对的科学知识观,提出反归纳主义和证伪主义的知识理论。主要著作:《开放社会及其敌人》(1945)、《历史决定论的贫困》(1957)、《科学发现的逻辑》(1959)、《猜想与反驳》(1963)、《客观知识》(1972)。

意识形态的崇高客体 豆瓣

8.3 (7 个评分)

作者:

[斯洛文尼亚] 斯拉沃热·齐泽克

译者:

季广茂

中央编译出版社

2002

- 1

在这本挑战性和原创性的著作中,斯拉沃热·齐泽克对后现代世界中的人类力量问题予以审视。从泰坦尼克号的沉没到希区柯克的《后窗》,从瓦格纳的歌剧到科幻小说,从《异形》到犹太笑话,作者以其敏锐的分析,探讨了有关整体性和排他性意识形态幻象问题,而人类社会正是由之构成的。

书中将关键性的精神分析概念、哲学概念与极权主义、种族主义之类的社会联系在一起,以探讨控制之幻象的政治蕴涵。《意识形态的崇高客体》代表着对精神分析的意识形态理论和重大贡献,同时也对大量当代文化现象作了精辟的阐释。

书中将关键性的精神分析概念、哲学概念与极权主义、种族主义之类的社会联系在一起,以探讨控制之幻象的政治蕴涵。《意识形态的崇高客体》代表着对精神分析的意识形态理论和重大贡献,同时也对大量当代文化现象作了精辟的阐释。

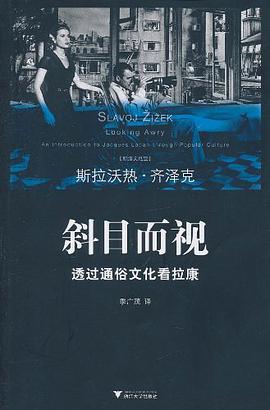

斜目而视 豆瓣

9.0 (28 个评分)

作者:

[斯洛文尼亚] 斯拉沃热·齐泽克

译者:

季广茂

浙江大学出版社

2011

- 3

欲望的客体无法直视,拉康的理论亦需“斜目而视”。在《斜目而视:透过通俗文化看拉康》中,齐泽克一方面透过通俗作品解析拉康的理论,揭示“无意识的逻辑”,勾勒“欲望的原理”;另一方面借助拉康理论解读通俗作品,这既包括希区柯克、安东尼奥尼、大卫•林奇、赛乔尔•莱昂、弗里茨•朗、雷利•史考特、乔治.米勒等著名导演的电影,又包括阿加莎•克里斯蒂、斯蒂芬,金、帕特里西娅•海史密斯等通俗作家的小说,以及柯南.道尔塑造的福尔摩斯、雷蒙•钱德勒塑造的菲利普•马娄等人物形象。作者对通俗作品的解读,彰显了“通俗”作品的“非通俗”之维,展示了“通俗”作品的现代乃至后现代蕴味。