康德的道德哲学 豆瓣

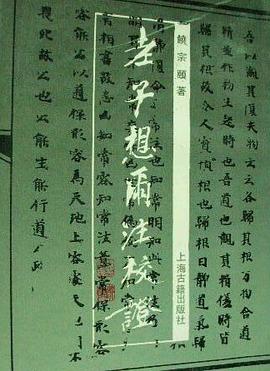

作者:

[德国] 伊曼努尔·康德

译者:

牟宗三

西北大学出版社

2008

- 4

《康德的道德哲学》是以《道德的形上学之基本原则》与《实践理性之批判》为其代表作,此书乃牟先生选译英人阿保特之译而译成。牟先生认为康德书行世多年,但中文学界仍无一严整且较为可读之译本,是即宣告康德学始终尚未吸收到中国来。若吾辈若不能以独立之中文阅读康德、理解康德,便不能言吸收康德,而吾辈亦无法参与世界之康德学。甚至进一步推之,吾辈若不能以中文理解康德,将其与儒学相比观、相会通,观其不足,补充吾学,最后依“判教”方式处理之,便无法消化康德。牟先生谦称自己以英文译康德此举只是初步,期望将来学界能将康德从原文直接译出。但前提是需先精熟于儒学,乃至真切于道家佛家之学,最后才能通彻之。