小說

Murder on the Orient Express 豆瓣 Goodreads

Murder on the Orient Express

9.1 (27 个评分)

作者:

[英] 阿加莎·克里斯蒂

HarperCollins Publishers Ltd

2001

- 6

Just after midnight, the famous Orient Express is stopped in its tracks by a snowdrift. By morning, the millionaire Samuel Ratchett lies dead in his compartment, stabbed a dozen times, his door locked from the inside. One of his fellow passengers must be the murderer.

Isolated by the storm and with a killer in their midst, detective Hercule Poirot must find the killer amongst a dozen of the dead man's enemies, before the murderer decides to strike again...

Isolated by the storm and with a killer in their midst, detective Hercule Poirot must find the killer amongst a dozen of the dead man's enemies, before the murderer decides to strike again...

The Quiet American 豆瓣

作者:

Graham Greene

Vintage Classics

2007

- 11

'A great writer who spoke brilliantly to a whole generation. Prophet-like' Alec Guinness

WITH AN INTRODUCTION BY ZADIE SMITH

Into the intrigue and violence of Indo-China comes Pyle, a young idealistic American sent to promote democracy through a mysterious 'Third Force'. As his naive optimism starts to cause bloodshed, his friend Fowler, a cynical foreign correspondent, finds it hard to stand aside and watch. But even as he intervenes he wonders why: for the sake of politics, or for love?

WITH AN INTRODUCTION BY ZADIE SMITH

Into the intrigue and violence of Indo-China comes Pyle, a young idealistic American sent to promote democracy through a mysterious 'Third Force'. As his naive optimism starts to cause bloodshed, his friend Fowler, a cynical foreign correspondent, finds it hard to stand aside and watch. But even as he intervenes he wonders why: for the sake of politics, or for love?

偷脑的贼 豆瓣

作者:

潘家铮

1997

- 7

潘家铮教授的科幻小说,不论是预测新技术发展的未来小说,还是借鉴历史事件有感而发的历史科幻小说,时空变幻,光怪陆离,但它们的一个共同的特点是继承了中国传统小说的优良传统,同时糅进了西方科幻小说主流派的基因,两者结合,相互渗透,从而创造了一种具有中国风格、为中国大多数读者喜闻乐见的艺术风格。应该说,自从科幻小说传播到中国近一个世纪以来,流派纷呈、风格迥异的作品比比皆是,但是许多中国科幻小说家在吸取外国科幻小说精华的同时,都在着力创造出一种中国风格的科幻小说,而避免盲目地、简单化地抄袭或模仿外国作品。正是在这个意义上,潘家铮教授的科幻小说为我们提供了一个很有说服力的范例。

马桥词典 豆瓣

8.4 (30 个评分)

作者:

韩少功

人民文学出版社

2004

- 5

《马桥词典》集录了湖南汨罗县马桥人日常用词,计一百一十五个词条。它以这些词条为引子,讲述了古往今来一个个丰富生动的故事,引人入胜,回味无穷。

这部长篇小说没有采取传统的创作手法,而是巧妙地糅合了文化人类学、语言社会学、思想随笔、经典小说等诸种写作方式,用词典构造了马桥的文化和历史,使读者在享受到小说的巨大魅力时,领略到每个词语和词条后面的历史、贫困、奋斗和文明,看到了中国的“马桥”、世界的中国。小说主体从历史走到当代,从精神走到物质,从丰富走到单调,无不向人们揭示出深邃的思想内涵。

这是一次成功的创作实践,是中国当代文学一个重要的收获。

这部长篇小说没有采取传统的创作手法,而是巧妙地糅合了文化人类学、语言社会学、思想随笔、经典小说等诸种写作方式,用词典构造了马桥的文化和历史,使读者在享受到小说的巨大魅力时,领略到每个词语和词条后面的历史、贫困、奋斗和文明,看到了中国的“马桥”、世界的中国。小说主体从历史走到当代,从精神走到物质,从丰富走到单调,无不向人们揭示出深邃的思想内涵。

这是一次成功的创作实践,是中国当代文学一个重要的收获。

大河尽头 上卷 豆瓣

作者:

李永平

上海人民出版社

2012

- 3

生命的源头……不就是一堆石头、性和死亡?

上、下卷分别入选2008、2010 《亚洲周刊》十大华文小说

2008 《中国时报》“开卷”十大好书(中文创作类)

2010 第三届“红楼梦奖:世界华文长篇小说奖”决审团奖

2010 九歌年度小说选年度小说奖

河源,天际,赤道那大日头下,苍莽雨林中,拔地而起,阴森森赤条条耸立着开天辟地时布龙神遗落的一块巨石──原住民达雅克人的冥山禁地“峇都帝坂”;传说,那是生命的源头。

十五岁那年的夏天,少年“永”与荷兰姑妈克莉丝汀娜·房龙小姐——这对刚结识的异国姑侄踏上大河溯源之旅,沿婆罗洲第一大河卡布雅斯河而上,尽头是达雅克人的圣山“峇都帝坂”。

姑侄俩一路上见识人性的纯真和黑暗,经历土人部落的夜宴与笙歌,游赏雨林的纯净且原始,在大河中游的新唐,更被迫面对房龙小姐不为人知不堪回首的过去……

雨林原始氛围令西方男女放浪形骇,刚步入青春期的华人少年情欲之弦也被拨响,但更震撼的,他目睹东西方世界的不平等,资本主义和帝国主义外来者对自然资源野蛮的“物掠夺”,以及对土著妇女残暴的“性掠夺”。小女孩惨遭蹂躏、低呼“血”、“痛”的童音,“注定要在我耳边呢喃一辈子,幽灵似的纠缠我整世人”。

——亚洲周刊

《大河尽头(上卷:溯流)》是李永平写作计划的上卷,但以气势和情节而言,已经可以当作一本完整的小说阅读……创作四十年,李永平写出了一本既好看也令人看好的作品。《大河尽头》的下半部因此尤其令人期待。

——哈佛大学教授 王德威

上、下卷分别入选2008、2010 《亚洲周刊》十大华文小说

2008 《中国时报》“开卷”十大好书(中文创作类)

2010 第三届“红楼梦奖:世界华文长篇小说奖”决审团奖

2010 九歌年度小说选年度小说奖

河源,天际,赤道那大日头下,苍莽雨林中,拔地而起,阴森森赤条条耸立着开天辟地时布龙神遗落的一块巨石──原住民达雅克人的冥山禁地“峇都帝坂”;传说,那是生命的源头。

十五岁那年的夏天,少年“永”与荷兰姑妈克莉丝汀娜·房龙小姐——这对刚结识的异国姑侄踏上大河溯源之旅,沿婆罗洲第一大河卡布雅斯河而上,尽头是达雅克人的圣山“峇都帝坂”。

姑侄俩一路上见识人性的纯真和黑暗,经历土人部落的夜宴与笙歌,游赏雨林的纯净且原始,在大河中游的新唐,更被迫面对房龙小姐不为人知不堪回首的过去……

雨林原始氛围令西方男女放浪形骇,刚步入青春期的华人少年情欲之弦也被拨响,但更震撼的,他目睹东西方世界的不平等,资本主义和帝国主义外来者对自然资源野蛮的“物掠夺”,以及对土著妇女残暴的“性掠夺”。小女孩惨遭蹂躏、低呼“血”、“痛”的童音,“注定要在我耳边呢喃一辈子,幽灵似的纠缠我整世人”。

——亚洲周刊

《大河尽头(上卷:溯流)》是李永平写作计划的上卷,但以气势和情节而言,已经可以当作一本完整的小说阅读……创作四十年,李永平写出了一本既好看也令人看好的作品。《大河尽头》的下半部因此尤其令人期待。

——哈佛大学教授 王德威

大河尽头 下卷 豆瓣

作者:

李永平

上海人民出版社

2012

- 3

我要用我那子宫已经残破的身体,重新把你生出来……

上、下卷分别入选2008、2010 《亚洲周刊》十大华文小说

2008 《中国时报》“开卷”十大好书(中文创作类)

2010 第三届“红楼梦奖:世界华文长篇小说奖”决审团奖

2010 九歌年度小说奖

2011 台北国际书展大奖

婆罗 洲肯雅族有一则古老、与天地同生、至今族人仍深信不疑的传说:大河尽头有一座山,山下有五大湖,湖中聚居着每逢月圆之夜,成群结队,千里迢迢乘舟归来的往生灵魂……

在新唐,永知道了克莉丝汀娜曾沦为日寇慰安妇惨遭蹂躏以致无法生育,而那些曾糟蹋她的日本鬼子如今却摇身一变,以怪手电锯卷土重来大肆破坏婆罗洲母亲碧绿的子宫——雨林;两人之间隐隐母子情愫暗生,一路上被白人老神父哄骗失身、挺着大肚子的婆罗洲少女又如影随形,舍舟上岸的旅程变得愈发诡谲,山洪暴发后的婆罗洲,永远不知道会冲刷出什么东西来……

最后——月圆之夜,登临“峇都帝坂”。

《大河尽头》上下两卷《溯流》和《山》合璧出版,是新世纪华语文学第一个十年的大事。我们很久没有看到像《大河尽头》这样好看又耐看的小说了。

——哈佛大学教授 王德威

谁说婆罗洲就只有莽苍赤裸原始?这其实是一本极为抒情的书呢!充满了对女∕母性的孺慕与赞颂,台北街头的小女孩朱鸰、克莉丝汀娜姑母、挚爱的亲娘,还有那许许多多披着纱笼的少女……都沿着河岸化身一尊尊天使啊……

上、下卷分别入选2008、2010 《亚洲周刊》十大华文小说

2008 《中国时报》“开卷”十大好书(中文创作类)

2010 第三届“红楼梦奖:世界华文长篇小说奖”决审团奖

2010 九歌年度小说奖

2011 台北国际书展大奖

婆罗 洲肯雅族有一则古老、与天地同生、至今族人仍深信不疑的传说:大河尽头有一座山,山下有五大湖,湖中聚居着每逢月圆之夜,成群结队,千里迢迢乘舟归来的往生灵魂……

在新唐,永知道了克莉丝汀娜曾沦为日寇慰安妇惨遭蹂躏以致无法生育,而那些曾糟蹋她的日本鬼子如今却摇身一变,以怪手电锯卷土重来大肆破坏婆罗洲母亲碧绿的子宫——雨林;两人之间隐隐母子情愫暗生,一路上被白人老神父哄骗失身、挺着大肚子的婆罗洲少女又如影随形,舍舟上岸的旅程变得愈发诡谲,山洪暴发后的婆罗洲,永远不知道会冲刷出什么东西来……

最后——月圆之夜,登临“峇都帝坂”。

《大河尽头》上下两卷《溯流》和《山》合璧出版,是新世纪华语文学第一个十年的大事。我们很久没有看到像《大河尽头》这样好看又耐看的小说了。

——哈佛大学教授 王德威

谁说婆罗洲就只有莽苍赤裸原始?这其实是一本极为抒情的书呢!充满了对女∕母性的孺慕与赞颂,台北街头的小女孩朱鸰、克莉丝汀娜姑母、挚爱的亲娘,还有那许许多多披着纱笼的少女……都沿着河岸化身一尊尊天使啊……

[辶日]迌 豆瓣

作者:

李永平

麥田出版社

2003

- 8

本書為著名/重量級小說家、翻譯家、學者--李永平的第一本「自選集」,從他二十世紀的作品中挑選出重要的、精采有趣的或個人偏愛的小說篇章;從最早期的《拉子婦》,到晚近出版的《雨雪霏霏》,回顧兼反省,將過去三十年的寫作經驗和心路歷程,尤其是小說文字風格的演變,梳理一番,完整地、一次地呈現在華文世界的讀者眼前。

在台灣現代小說的傳統裡,李永平其人其文都是相當特殊的例子。李永平生長於東馬婆羅洲,一九六七年負笈來台,就讀台大外文系。一九七二年,他憑短篇小說〈拉子婦〉贏得注意,從此創作不輟。一九八六年,他推出《吉陵春秋》,以精緻的文字操作,複雜的原鄉想像,引起極大回響。但李永平真正成為一種現象是在九十年代。在一片後殖民、後現代的論述風潮中,李永平大可以成為正面或反面教材,好好被解讀一番。在李永平的小說中,女性的成長、墮落、與死亡往往是他的作品必須一再面對的後果。他的中國原鄉、中國母親、中國文字形成了他的世界裡的三位一體。三者之間的互為代換指涉,既坐實了李的文學意識形態,也生出無限空虛悵惘。原因無他,他的書寫位置本身--漂流的,邊緣的,「沒有母語的」--已經預設了種種的不可能。環顧當代台灣文學,還看不出有多少作家顯現如此的龐大的野心與矛盾。因為台灣,他的文字事業得以開展;也因為台灣,他的原鄉--不論是神州還是婆羅洲--才有意義可言。但他的台灣書寫不必只是一般人念玆在玆的本土寫實。恰恰相反,台灣的重要在於提供一個(政治的,欲望的,文本的)轉喻空間,輻輳折射,使作家得以啟動種種有情關照。先不論李永平作品的野心,這年頭視文學為聖寵,把鐵飯碗都能扔了的作者,可真是不多見。為了創作,九十年代的李永平是漂泊的。在台北古晉婆羅洲南洋東海中國世界裡,浪子少年心,紅塵來去,李永平深陷追逐原鄉神話與異鄉曖昧記憶中,他的小說在人性幽暗心靈尋找生命的罪與罰之救贖。

在台灣現代小說的傳統裡,李永平其人其文都是相當特殊的例子。李永平生長於東馬婆羅洲,一九六七年負笈來台,就讀台大外文系。一九七二年,他憑短篇小說〈拉子婦〉贏得注意,從此創作不輟。一九八六年,他推出《吉陵春秋》,以精緻的文字操作,複雜的原鄉想像,引起極大回響。但李永平真正成為一種現象是在九十年代。在一片後殖民、後現代的論述風潮中,李永平大可以成為正面或反面教材,好好被解讀一番。在李永平的小說中,女性的成長、墮落、與死亡往往是他的作品必須一再面對的後果。他的中國原鄉、中國母親、中國文字形成了他的世界裡的三位一體。三者之間的互為代換指涉,既坐實了李的文學意識形態,也生出無限空虛悵惘。原因無他,他的書寫位置本身--漂流的,邊緣的,「沒有母語的」--已經預設了種種的不可能。環顧當代台灣文學,還看不出有多少作家顯現如此的龐大的野心與矛盾。因為台灣,他的文字事業得以開展;也因為台灣,他的原鄉--不論是神州還是婆羅洲--才有意義可言。但他的台灣書寫不必只是一般人念玆在玆的本土寫實。恰恰相反,台灣的重要在於提供一個(政治的,欲望的,文本的)轉喻空間,輻輳折射,使作家得以啟動種種有情關照。先不論李永平作品的野心,這年頭視文學為聖寵,把鐵飯碗都能扔了的作者,可真是不多見。為了創作,九十年代的李永平是漂泊的。在台北古晉婆羅洲南洋東海中國世界裡,浪子少年心,紅塵來去,李永平深陷追逐原鄉神話與異鄉曖昧記憶中,他的小說在人性幽暗心靈尋找生命的罪與罰之救贖。

後殖民食物與愛情 豆瓣

作者:

也斯

牛津大學出版社

2009

《後殖民食物與愛情》評論與回應(摘錄)

「我欣賞故事跳躍流動描寫的速度和節奏,還有那些栩栩如生的細節。

「<尋路在京都>中我最喜愛的片語是「根深蒂固的距離」,用來描寫小說中所有的關係——人物之間、文化之間、羅傑的內在和外在生活之間——實在恰當不過。這令人感到難忍的憂傷。

「<愛美麗在屯門>令我開心發笑。這令我想起電影中快速連綿的蒙太奇——它幽默而不輕淺、機敏而不躁亂。」

——林在山

「我坐在西雅圖候機室一口氣看完了<温哥華的私房菜>,很多地方高聲笑了出來(希望沒人聽到哩!)但最後不禁眼有點濕,肥薛真是個精彩角色!他叫你去笑他的自憐,却又讓你為他流淚,哈哈!我喜歡這些熟悉的細節:寶華街節,俊朗的「男仔頭」日本女子,魔術蘑菇朱古力,我想我在中文小說裏從沒讀過溫哥華這「另外」的一面──很高興你為我們把這兩個世界連繄起來。」

——梁學思

「以食物為切入點,探討香港人後九七心態,清新而有趣。也斯在七十年代著作<找房子的人>,表述了香港人在香港建立家的困窘。九七後,<沿湄公河尋找杜哈絲>中的史提芬,找房子找到越南,內心依然有填不滿的空洞,箇中感受,絕對是香港人的同感;<濠江殺手鹹蝦醬>的殺手阿璋捉姦變姦夫,偷情的步伐令他與情人只能進食前菜,共晉正餐變成無法企及的奢望,充滿黑色幽默的荒誕感,是對香港黑幫電影的回應,同時是找房子心態的後九七變調之作。這本書雅俗共賞,十二道菜式不分中西,各具特色,學術文化與大眾趣味共冶一爐,這是入得中學大學、出得本土海外,香港後九七作品的不二之選。」

——黃勁輝

<斯洛文尼亞故事>

「無法憑空想像一個九月的斯洛文尼亞,這“不容易抵達的地方”。當飛機落地,汽車引擎熄掉的那一刻,步出密閉的空間,不同於以往的氣息撲面而來,空氣中新鮮之地的氣味,黏在旅人的衣衫上,他/她似乎也變得和這個地方一樣陌生,如新生兒般,眼神裏同帶著疏離和好奇,探視這個新世界。在路上發現這裏和他/她的世界有太多不同之處,又有太多相同之處。不同的使旅人忍不住產生比對,相同的則觸發了他/她的回憶,這裏讓他想起以往到過的地方,遇見的人,黑暗中的夢……時間旅途中的一瞥,或觀照他者,或回望自身,這“凡人的奧德賽”。」

<艾布爾的夜宴>

「廚師是食物的媒人,對於各種形狀、材質、味道之間的關係,他們有自己的量度和掌握。

「廚師是科學家,總是不滿意食物本來的樣子和質地,他們有自己的目地和計畫。

廚師是魔術師,使人沉浸其中欲罷不能,從味蕾到大腦再到神經末梢,他們有技術,所以有控制欲。

「而食物,當厭倦了被衡量,被拆解,被融合,最後進入一道菜的關係圈時,反叛心起,在尚帶一抹青蔥時,心裏構想一種毀滅後的完整。

「也許,和這個世界平行的,是另外一個世界,人們想到的卻沒做的事情,會在那裏發生。半夢半醒間偶爾得以瞥見另一個世界,熟悉的一幕,卻怎麼也想不起背景,時間和人物……就當它是一道小時候嘗過的菜,寫過的信,念過的詩好了。」

<濠江殺手鹹蝦醬>

「能在腦中拍出這樣一部電影。泳池裏搜尋的蒙太奇、夜行航船的閃回、殺手拿報紙的手指和女人垂在肩膀上的一縷散發的特寫、最後是長鏡頭裏的山路,人物從近到遠,然後消失,留下空鏡裏“燒剩了前門的大聖堂”。

「這是一個人的焦灼還是一座城的焦灼?幾聲之後電話接通?等的人最後會不會來?變還是不變?時間是過得快點好還是慢點好?

「焦灼是“害怕將要經受的悲哀”,“而悲哀已經發生了。”人們寧可在吃完前菜後半饑半飽中急切而又充滿耐心地等待主菜,也不要明白這前菜亦即是主菜,而等待是什麼?能充饑嗎?」

——樊星

「兩年前,也斯背起行囊走出學院,當個吟遊詩人向世界出發。去斯洛文尼亞的地下山洞喝烈酒聽無國界詩朗誦;在耶魯的女性之桌上品嚐「巴黎中國俱樂部的毛沙拉」看詩人伸出雙手扮天使的翅膀;到東京與來自各國的譯者展開一場尋找村上春樹的大冒險;五月在哈佛重新思索《萊茵河的新酒》的故事,又在芝加哥的晨光中吃印度來的苦瓜;後來再到尼斯的修道院裡過了一陣子苦行僧的生活……一路上的經歷,也斯都用相機和文字記錄下來,遊蕩詩人「on the road」的記事簿上,有虛構的有記憶的有卡爾維諾式的故事,一切一切都盡是詩情(私情)。於是,以小說的角度來看這本書,展示出來的是一種風貌;以散文的角度來看又是另一種風貌。就像書中提及到的el bulli的份子美食一樣:「鵪鶉、羊腦、螃蟹它都幻變出來了,只是未必以原來的形狀出現吧了!大音無聲。大象無形。當然艾布爾不是道家煉丹的丹爐,它是借重科學的精確,調弄色香味各種份子,為我們開發感官的新領域,重繪飲食的地圖。」啊,明白了!原來一開始詩人出走,為的其實是想做一次關於文學關於人生的實驗。」

——鄧烱桐:The notebook of a troubadour

「特別喜歡<後殖民食物與愛情>與<後殖民食神的愛情故事>兩篇。香港人喜歡吃,也懂得吃,但他們對食物的熱情隱藏著對生活其他範疇的失望。由於對政治和前途無能為力,被壓抑的活力與創造力只好流入飲食的領域裡。香港人在吃的時候,才不會覺得吃虧吃緊和吃不消。到香港人心裡去的路通過胃,也斯跟我說過,他很想「好好寫香港」,這一點他在<後殖民食物與愛情>與<後殖民食神的愛情故事>之中已經做到了。」

——林沛理

「小說中借美食約會靠好酒上床的”愛情”橋段其實只是副線,幾百種食品的排比羅列卻大有講究。在近幾年的香港文藝小說中,也斯的<後殖民食物與愛情>可以說是對”九七過渡’比較直接明顯的見證了。當然,見證方式,卻是婉轉曲折,

”食色,性也”。」

——許子東

「不是殖民主義,也不是民族主義,而是混合、衝突、抗拒、容忍、共處,這種立場出自於香港特定的歷史位置。香港處於中英之間,混合著東西兩種文化,這種邊緣的地位和過渡的性質,既是香港的短處,也是長處,正如周蕾所說,『這種非香港人自選、而是被歷史所建構的邊緣化位置,帶來了一種特別的觀察能力。』自己既不足以成為根源文化,並受到排斥,它自然本能地排斥中心意識、本質主義,同時不排斥混合,注意在衝突中相處。也斯在<後殖民食物與愛情>

這篇小說中經由食物和愛情,顯示出來的就是這樣一種獨特香港後殖民立場。

——趙稀方

在九七後出現的小說中,也斯的<後殖民食物與愛情>可說是第一篇從題目到內容都處理後殖民問題的作品。作者透過有着混雜背景的小說人物,道出了香港後殖民處流的複雜性和弔詭性。……香港人具有多重身份的曖昧性,不是那麽黑白分明地說出好壞。作者不是用後殖民理論來規劃其小說,而是借小說來質疑後殖民理論闡釋香港的複雜性。

——馮偉才

「我欣賞故事跳躍流動描寫的速度和節奏,還有那些栩栩如生的細節。

「<尋路在京都>中我最喜愛的片語是「根深蒂固的距離」,用來描寫小說中所有的關係——人物之間、文化之間、羅傑的內在和外在生活之間——實在恰當不過。這令人感到難忍的憂傷。

「<愛美麗在屯門>令我開心發笑。這令我想起電影中快速連綿的蒙太奇——它幽默而不輕淺、機敏而不躁亂。」

——林在山

「我坐在西雅圖候機室一口氣看完了<温哥華的私房菜>,很多地方高聲笑了出來(希望沒人聽到哩!)但最後不禁眼有點濕,肥薛真是個精彩角色!他叫你去笑他的自憐,却又讓你為他流淚,哈哈!我喜歡這些熟悉的細節:寶華街節,俊朗的「男仔頭」日本女子,魔術蘑菇朱古力,我想我在中文小說裏從沒讀過溫哥華這「另外」的一面──很高興你為我們把這兩個世界連繄起來。」

——梁學思

「以食物為切入點,探討香港人後九七心態,清新而有趣。也斯在七十年代著作<找房子的人>,表述了香港人在香港建立家的困窘。九七後,<沿湄公河尋找杜哈絲>中的史提芬,找房子找到越南,內心依然有填不滿的空洞,箇中感受,絕對是香港人的同感;<濠江殺手鹹蝦醬>的殺手阿璋捉姦變姦夫,偷情的步伐令他與情人只能進食前菜,共晉正餐變成無法企及的奢望,充滿黑色幽默的荒誕感,是對香港黑幫電影的回應,同時是找房子心態的後九七變調之作。這本書雅俗共賞,十二道菜式不分中西,各具特色,學術文化與大眾趣味共冶一爐,這是入得中學大學、出得本土海外,香港後九七作品的不二之選。」

——黃勁輝

<斯洛文尼亞故事>

「無法憑空想像一個九月的斯洛文尼亞,這“不容易抵達的地方”。當飛機落地,汽車引擎熄掉的那一刻,步出密閉的空間,不同於以往的氣息撲面而來,空氣中新鮮之地的氣味,黏在旅人的衣衫上,他/她似乎也變得和這個地方一樣陌生,如新生兒般,眼神裏同帶著疏離和好奇,探視這個新世界。在路上發現這裏和他/她的世界有太多不同之處,又有太多相同之處。不同的使旅人忍不住產生比對,相同的則觸發了他/她的回憶,這裏讓他想起以往到過的地方,遇見的人,黑暗中的夢……時間旅途中的一瞥,或觀照他者,或回望自身,這“凡人的奧德賽”。」

<艾布爾的夜宴>

「廚師是食物的媒人,對於各種形狀、材質、味道之間的關係,他們有自己的量度和掌握。

「廚師是科學家,總是不滿意食物本來的樣子和質地,他們有自己的目地和計畫。

廚師是魔術師,使人沉浸其中欲罷不能,從味蕾到大腦再到神經末梢,他們有技術,所以有控制欲。

「而食物,當厭倦了被衡量,被拆解,被融合,最後進入一道菜的關係圈時,反叛心起,在尚帶一抹青蔥時,心裏構想一種毀滅後的完整。

「也許,和這個世界平行的,是另外一個世界,人們想到的卻沒做的事情,會在那裏發生。半夢半醒間偶爾得以瞥見另一個世界,熟悉的一幕,卻怎麼也想不起背景,時間和人物……就當它是一道小時候嘗過的菜,寫過的信,念過的詩好了。」

<濠江殺手鹹蝦醬>

「能在腦中拍出這樣一部電影。泳池裏搜尋的蒙太奇、夜行航船的閃回、殺手拿報紙的手指和女人垂在肩膀上的一縷散發的特寫、最後是長鏡頭裏的山路,人物從近到遠,然後消失,留下空鏡裏“燒剩了前門的大聖堂”。

「這是一個人的焦灼還是一座城的焦灼?幾聲之後電話接通?等的人最後會不會來?變還是不變?時間是過得快點好還是慢點好?

「焦灼是“害怕將要經受的悲哀”,“而悲哀已經發生了。”人們寧可在吃完前菜後半饑半飽中急切而又充滿耐心地等待主菜,也不要明白這前菜亦即是主菜,而等待是什麼?能充饑嗎?」

——樊星

「兩年前,也斯背起行囊走出學院,當個吟遊詩人向世界出發。去斯洛文尼亞的地下山洞喝烈酒聽無國界詩朗誦;在耶魯的女性之桌上品嚐「巴黎中國俱樂部的毛沙拉」看詩人伸出雙手扮天使的翅膀;到東京與來自各國的譯者展開一場尋找村上春樹的大冒險;五月在哈佛重新思索《萊茵河的新酒》的故事,又在芝加哥的晨光中吃印度來的苦瓜;後來再到尼斯的修道院裡過了一陣子苦行僧的生活……一路上的經歷,也斯都用相機和文字記錄下來,遊蕩詩人「on the road」的記事簿上,有虛構的有記憶的有卡爾維諾式的故事,一切一切都盡是詩情(私情)。於是,以小說的角度來看這本書,展示出來的是一種風貌;以散文的角度來看又是另一種風貌。就像書中提及到的el bulli的份子美食一樣:「鵪鶉、羊腦、螃蟹它都幻變出來了,只是未必以原來的形狀出現吧了!大音無聲。大象無形。當然艾布爾不是道家煉丹的丹爐,它是借重科學的精確,調弄色香味各種份子,為我們開發感官的新領域,重繪飲食的地圖。」啊,明白了!原來一開始詩人出走,為的其實是想做一次關於文學關於人生的實驗。」

——鄧烱桐:The notebook of a troubadour

「特別喜歡<後殖民食物與愛情>與<後殖民食神的愛情故事>兩篇。香港人喜歡吃,也懂得吃,但他們對食物的熱情隱藏著對生活其他範疇的失望。由於對政治和前途無能為力,被壓抑的活力與創造力只好流入飲食的領域裡。香港人在吃的時候,才不會覺得吃虧吃緊和吃不消。到香港人心裡去的路通過胃,也斯跟我說過,他很想「好好寫香港」,這一點他在<後殖民食物與愛情>與<後殖民食神的愛情故事>之中已經做到了。」

——林沛理

「小說中借美食約會靠好酒上床的”愛情”橋段其實只是副線,幾百種食品的排比羅列卻大有講究。在近幾年的香港文藝小說中,也斯的<後殖民食物與愛情>可以說是對”九七過渡’比較直接明顯的見證了。當然,見證方式,卻是婉轉曲折,

”食色,性也”。」

——許子東

「不是殖民主義,也不是民族主義,而是混合、衝突、抗拒、容忍、共處,這種立場出自於香港特定的歷史位置。香港處於中英之間,混合著東西兩種文化,這種邊緣的地位和過渡的性質,既是香港的短處,也是長處,正如周蕾所說,『這種非香港人自選、而是被歷史所建構的邊緣化位置,帶來了一種特別的觀察能力。』自己既不足以成為根源文化,並受到排斥,它自然本能地排斥中心意識、本質主義,同時不排斥混合,注意在衝突中相處。也斯在<後殖民食物與愛情>

這篇小說中經由食物和愛情,顯示出來的就是這樣一種獨特香港後殖民立場。

——趙稀方

在九七後出現的小說中,也斯的<後殖民食物與愛情>可說是第一篇從題目到內容都處理後殖民問題的作品。作者透過有着混雜背景的小說人物,道出了香港後殖民處流的複雜性和弔詭性。……香港人具有多重身份的曖昧性,不是那麽黑白分明地說出好壞。作者不是用後殖民理論來規劃其小說,而是借小說來質疑後殖民理論闡釋香港的複雜性。

——馮偉才

纯真博物馆 豆瓣

Masumiyet Müzesi

7.8 (97 个评分)

作者:

[土耳其] 奥尔罕·帕慕克

译者:

陈竹冰

上海人民出版社

2010

- 1

2008年5月的北京,诺贝尔文学奖得主奥尔罕•帕慕克在其首个中国媒体见面会上,志得意满的当庭宣布:“我刚完成一部600页的小说。”——正是这部《纯真博物馆》!

“这是我最柔情的小说,是对众生显示出最大耐心与敬意的一部。”

—————————————————————————

没有哪个以色欲沉迷开始的故事,能像本书这样,让你体会到痛失所爱的幸福与感动!

—————————————————————————

1975年的春天,伊斯坦布尔,30岁的富家公子凯末尔与名媛茜贝尔订婚在先,却意外遇到出身贫寒的远房表妹——18岁的清纯少女芙颂。两人炽热的爱恋过后,凯末尔最终与茜贝尔解除了婚约,却发现芙颂早已离他而去。

凯末尔追随着少女的影子和幽灵,深入另一个伊斯坦布尔,穿行于穷困的后街陋巷,流连于露天影院。在被民族主义分子的炸弹破坏的街道上,在被油轮相撞的大火照亮的海峡边,在军事政变后的宵禁里,他努力向芙颂靠近,直到无法承受的思念使生活完全偏离。

为了平复爱的痛苦,他悉心收集起心上人的一切,她爱过的,甚至是她触碰过的一切,将它们珍藏进自己的“纯真博物馆”……

+++++++++++

·纯真博物馆

1. 帕慕克为写本书,确曾走访全球各大小博物馆。他“泡馆”颇有瘾,有照片为证。

(详见:http://www.masumiyetmuzesi.com/)

2. 该博物馆确会存在。帕慕克多年前曾在伊斯坦布尔购置一处房产,所在地正是书中所写芙颂家的住址——楚库尔主麻的达尔戈奇•契柯玛泽街24号。此地会以本书命名并改建为特色博物馆,藏品主要反映伊斯坦布尔当地的文化和城市生活。纯真博物馆计划于2010年起接待游客,凭书中所附门票可得到一次免费参观的机会。

+++++++++++

文景已出版的帕慕克作品:

《杰夫代特先生》

《寂静的房子》

《雪》

《黑书》

《新人生》

《伊斯坦布尔──一座城市的记忆》

《白色城堡》

《我的名字叫红》

+++++++++++

敬请关注:

《别样的色彩》2010年6月上市

“这是我最柔情的小说,是对众生显示出最大耐心与敬意的一部。”

—————————————————————————

没有哪个以色欲沉迷开始的故事,能像本书这样,让你体会到痛失所爱的幸福与感动!

—————————————————————————

1975年的春天,伊斯坦布尔,30岁的富家公子凯末尔与名媛茜贝尔订婚在先,却意外遇到出身贫寒的远房表妹——18岁的清纯少女芙颂。两人炽热的爱恋过后,凯末尔最终与茜贝尔解除了婚约,却发现芙颂早已离他而去。

凯末尔追随着少女的影子和幽灵,深入另一个伊斯坦布尔,穿行于穷困的后街陋巷,流连于露天影院。在被民族主义分子的炸弹破坏的街道上,在被油轮相撞的大火照亮的海峡边,在军事政变后的宵禁里,他努力向芙颂靠近,直到无法承受的思念使生活完全偏离。

为了平复爱的痛苦,他悉心收集起心上人的一切,她爱过的,甚至是她触碰过的一切,将它们珍藏进自己的“纯真博物馆”……

+++++++++++

·纯真博物馆

1. 帕慕克为写本书,确曾走访全球各大小博物馆。他“泡馆”颇有瘾,有照片为证。

(详见:http://www.masumiyetmuzesi.com/)

2. 该博物馆确会存在。帕慕克多年前曾在伊斯坦布尔购置一处房产,所在地正是书中所写芙颂家的住址——楚库尔主麻的达尔戈奇•契柯玛泽街24号。此地会以本书命名并改建为特色博物馆,藏品主要反映伊斯坦布尔当地的文化和城市生活。纯真博物馆计划于2010年起接待游客,凭书中所附门票可得到一次免费参观的机会。

+++++++++++

文景已出版的帕慕克作品:

《杰夫代特先生》

《寂静的房子》

《雪》

《黑书》

《新人生》

《伊斯坦布尔──一座城市的记忆》

《白色城堡》

《我的名字叫红》

+++++++++++

敬请关注:

《别样的色彩》2010年6月上市

Hyperion oder der Eremit in Griechenland 豆瓣

作者:

Friedrich Hölderlin

Reclam, Philipp, jun. GmbH, Verlag

1998

Silent Spring 豆瓣 Goodreads

Silent Spring

作者:

Rachel Carson

Houghton Mifflin Company

2002

- 10

First published by Houghton Mifflin in 1962, Silent Spring alerted a large audience to the environmental and human dangers of indiscriminate use of pesticides, spurring revolutionary changes in the laws affecting our air, land, and water. "Silent Spring became a runaway bestseller, with international reverberations . . . It is] well crafted, fearless and succinct . . . Even if she had not inspired a generation of activists, Carson would prevail as one of the greatest nature writers in American letters" (Peter Matthiessen, for Time's 100 Most Influential People of the Century). This fortieth anniversary edition celebrates Rachel Carson's watershed book with a new introduction by the author and activist Terry Tempest Williams and a new afterword by the acclaimed Rachel Carson biographer Linda Lear, who tells the story of Carson's courageous defense of her truths in the face of ruthless assault from the chemical industry in the year following the publication of Silent Spring and before her untimely death in 1964.

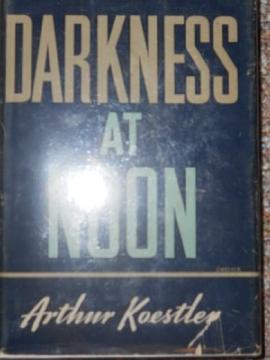

Darkness At Noon 豆瓣

作者:

Arthur Koestler

MACMILLAN

1941