隨筆

饿乡纪程 赤都心史 乱弹 多余的话 豆瓣 谷歌图书

作者:

瞿秋白

岳麓书社

2000

- 9

本书是瞿秋白作品的新刊,共收录了《饿乡纪程》、《赤都心史》、《乱弹》、《多余的话》四部旧籍书的作品。从这些作品中读者可以看到瞿秋白的思想及个人所处的历史年代。文章中史料丰富,感情真挚,不妨一阅。

周作人论日本 豆瓣

6.7 (6 个评分)

作者:

周作人

陕西师范大学出版社

2005

- 9

周作人早年曾留学日本,对于日本的文化与生活有着一种特殊的喜爱,尤其是对日本文学的研究十分深入,翻译有大量日本文学名著。二十世纪初,日本加快对外侵略扩张的步伐,周作人成为当时中国较早认清日帝侵略真面目的知识分子之一,从开始的专注于纯日本文学研究,转向对日本国民性的探讨和深思,对日本的武土道精神、万世一系的神国观念、日本的民族宗教国家神道做了深刻的检视和剖析,并在此基础上,对于中日关系的现状和前景提出了种种假设和建设性意见。虽然周作人在日本研究方面没有留下什么专著,没有成系统的理论,但他的文章处处包含着真知灼见,就是在今天读来,仍不无借鉴和警醒的意义。

夜晚的书斋 豆瓣 Goodreads

作者:

(加拿大)阿尔贝托·曼古埃尔

译者:

杨传纬

上海人民出版社

2008

- 7

继《阅读史》之后,《书斋漫步》生动讲述了书斋或图书馆在人类文明中的重要作用。曼古埃尔在法国的家里策划修建了一个书斋,他受到这件事的启发,进而告诉我们书斋或图书馆怎样体现了许多个人乃至整个文明的回忆。本书轶事连篇,扣人心魄,从作者幼时的书架一直说到国际互联网的“全套”图书,从古代埃及、希腊到阿拉伯世界,从中国、罗马讲到“谷歌”。这里有已消逝的亚历山大图书馆;有撒缪尔?派匹斯的私人书斋:他给体积小的书本装上“高跟”,好让书架上的书整齐好看;还有文学家的书斋,狄更斯、博尔赫斯等等…… 曼古埃尔在书中还讲到诗人兼建筑家米开朗基罗的纪念碑式的图书馆,慈善家卡内基建立的图书馆,监狱里囚犯的口头“回忆图书馆”等。

亲爱的安德烈 豆瓣 Goodreads

親愛的安德烈

8.3 (346 个评分)

作者:

龙应台

/

[德] 安德烈

人民文学出版社

2008

- 12

安德烈十四岁的时候,龙应台离开欧洲,返回台湾,就任台北市首任文化局长。等她卸任回到儿子身边,安德烈已是一个一百八十四公分高的十八岁的小伙子,坐在桌子另一边,有一点“冷”地看着妈妈。

他们是两代人,年龄相差三十年;他们也是两国人,中间横着东西文化。失去小男孩安安没关系,但龙应台一定要认识成熟的大学生安德烈。

于是,母子俩用了三年时间互相通信。龙应台“认识了人生里第一个十八岁的人”,安德烈“也第一次认识了自己的母亲”。

收入此书的的三十多封书信,感动了无数被“亲子”之间隔阂与冲突深深困扰着的读者,为读者弭平代沟、跨越文化阻隔、两代人沟通交流带来了全新的思维和方法。

他们是两代人,年龄相差三十年;他们也是两国人,中间横着东西文化。失去小男孩安安没关系,但龙应台一定要认识成熟的大学生安德烈。

于是,母子俩用了三年时间互相通信。龙应台“认识了人生里第一个十八岁的人”,安德烈“也第一次认识了自己的母亲”。

收入此书的的三十多封书信,感动了无数被“亲子”之间隔阂与冲突深深困扰着的读者,为读者弭平代沟、跨越文化阻隔、两代人沟通交流带来了全新的思维和方法。

孩子你慢慢来 豆瓣

8.3 (187 个评分)

作者:

龙应台

生活·读书·新知三联书店

2009

作为华人世界最有影响的一支笔,龙应台的文章有万丈豪气,然而《孩子你慢慢来》却令人惊叹,她的文字也可以有款款深情。这本书里的龙应台是一个母亲,作为母亲的龙应台和作为一个独立的人的龙应台有着丰富、激烈的内心冲突,而正是通过对这一冲突的诉说,表现出她内心深处的母爱。但它不是传统母爱的歌颂,是对生命的实景写生,只有真正懂得爱的作家才写得出这样的生活散文。

十五年前龙应台以一位母亲的亲身经验写下《孩子你慢慢来》,她在书中说:“谁能告诉我做女性和做个人之间怎么平衡?我爱极了做母亲,只要把孩子的头放在我胸口,就能使我觉得幸福。可是我也是个需要极大的内在空间的个人……女性主义者,如果你不曾体验过生养的喜悦和痛苦,你究竟能告诉我些什么呢?”

十五年过去,龙应台不仅成为华文界最有影响力的一枝笔,也以她自己的智慧走出女性在个人事业和母亲角色的冲突,而这本书也给无数读者带来感动和启迪。

在《孩子你慢慢来》出版十五周年之际,三联书店推出全新简体版:大开本彩色印刷,精美呈现数十幅龙应台私家珍藏照片;特别收录龙应台的孩子:少年华飞、青年华安在该书出版十周年时所撰的跋——看华文世界最受瞩目的女性,原来她是这样做妈妈的。

十五年前龙应台以一位母亲的亲身经验写下《孩子你慢慢来》,她在书中说:“谁能告诉我做女性和做个人之间怎么平衡?我爱极了做母亲,只要把孩子的头放在我胸口,就能使我觉得幸福。可是我也是个需要极大的内在空间的个人……女性主义者,如果你不曾体验过生养的喜悦和痛苦,你究竟能告诉我些什么呢?”

十五年过去,龙应台不仅成为华文界最有影响力的一枝笔,也以她自己的智慧走出女性在个人事业和母亲角色的冲突,而这本书也给无数读者带来感动和启迪。

在《孩子你慢慢来》出版十五周年之际,三联书店推出全新简体版:大开本彩色印刷,精美呈现数十幅龙应台私家珍藏照片;特别收录龙应台的孩子:少年华飞、青年华安在该书出版十周年时所撰的跋——看华文世界最受瞩目的女性,原来她是这样做妈妈的。

种子的信仰 豆瓣

作者:

亨利·戴维·梭罗

译者:

焦晓菊

/

何广军

…

中国青年出版社

2005

- 6

承续《瓦尔登湖》之淡泊恬青,追寻植物种子传播之奇异旅程。《种子的信仰》是梭罗毕生研究自然和自然律于人类意义的登峰造极之作,也是他的遗作,这本书将成为自然和自然史热爱者的必读书,也是对梭罗生平和作品感兴趣者的案头珍藏。该书一如既往着他特有的文风:明澈和优雅,正如在我国拥有广大读者的《瓦尔登湖》文体。梭罗接受了当时还不被广泛认同的达尔文的自然选择理论,写就了这本现在看来依然新奇的19世纪中期的著作。梭罗为了求证植物是通过种子繁殖的,通过实地考查和日常仔细观察,揭示了油松、五针松、柳树、樱桃等树木的种子如何通过风力、水、冰雪和动物传播开来,甚至远涉重洋,异地生根成长。种子易于传播的巧妙构造、利用多种外力最大范围的传播,表现出的坚韧和生命力,让作者赞叹不已。我相信种子里有强烈的信仰。相信你也同样是一颗种子,我已在期待你奇迹的发生。——亨利·D·梭罗《瓦尔登湖》中的哲学家变身为全神贯注的科学观察者……这是普通读者的真正乐事;跟随他漫步在他热爱的森林,发现土地如谷仓和学校,又一次有机会听到他精确而美好的叙述。——《出版家周刊》《种子的信仰》……是梭罗天才的杰作。每一页都闪耀夺目的洞见和智慧,以及他不知疲倦的好奇心和探索的天分。——《华盛顿邮报 书评》 “……诗意而写实地写下对土地无限丰富性的赞美,他将土地比作谷仓和学校,不但是有永恒的真意,也比以往更受人们欢迎。”——《时代周刊》《种子的信仰》的问世,要感谢热爱梭罗的编辑,他的诚实、精确、谦虚和少见的学术性眼光。Brand Dean让我们看到一个不一样的梭罗,更重要的,这是弥留之际的梭罗梦想能够完成的作品。——《波士顿环球》“……梭罗是如此出色的遣词造句和使用比喻的专家,即使在这样一部科学的作品中,他都不倦地显示文字的魅力,令人得到莫大的阅读乐趣。”——《今日美国》

关于岁月的隐秘情事 豆瓣

8.0 (6 个评分)

作者:

马家辉

上海书店出版社

2008

- 10

本书系马家辉专栏作品汇编。包括“书页上的事情”和“城市里的情事”两部分,前者体现读书人对于文化、尤其是香港本土文化的理解,后者则是作者对于生命中诸多私事的感悟,从幼年跟随父母出入澳门赌场,到求学时期学校墙上的英女皇头像,再到成人后的各种经历,以及为人父母后的各种思索。作者行文老道风格辛辣,时富有卓见。

自序:让时间迷路

In the mood of Love

樱花下的脸容

凤凰似火

摄影机前的小习作

我的死亡笔记

春节两帖

足球的身体政治学

前进澳门:To赌,or not to赌?

伤城:梁文道,和我的香烟

小女孩和她的香港十年

In the mood of Sex

色欲观音

湿吻王家卫

因为不问,所以美好

Happy Enough?

别低估了张爱玲

墙上的英女皇

In the mood of Reading

有一个人,有个夜晚,死在书下

死在这里也不错

星期天的早上

哈德逊河畔失去了一位沉思者

In the mood of Viewing

长江上有一艘船叫作七号:我们仍爱周星驰

谁最快乐?

电影明暗

自大狂曹操

因为他叫赵子龙

人在棋盘

含蓄的悲恸

日出之所在

英伦男子与纽约女子

愚蠢的好人

怒目蜘蛛

蝙蝠侠遗忘了我们

这一群沧桑的男子

谢谢了,大师

Fin

女孩四帖:Love is永远一起看电影

自序:让时间迷路

In the mood of Love

樱花下的脸容

凤凰似火

摄影机前的小习作

我的死亡笔记

春节两帖

足球的身体政治学

前进澳门:To赌,or not to赌?

伤城:梁文道,和我的香烟

小女孩和她的香港十年

In the mood of Sex

色欲观音

湿吻王家卫

因为不问,所以美好

Happy Enough?

别低估了张爱玲

墙上的英女皇

In the mood of Reading

有一个人,有个夜晚,死在书下

死在这里也不错

星期天的早上

哈德逊河畔失去了一位沉思者

In the mood of Viewing

长江上有一艘船叫作七号:我们仍爱周星驰

谁最快乐?

电影明暗

自大狂曹操

因为他叫赵子龙

人在棋盘

含蓄的悲恸

日出之所在

英伦男子与纽约女子

愚蠢的好人

怒目蜘蛛

蝙蝠侠遗忘了我们

这一群沧桑的男子

谢谢了,大师

Fin

女孩四帖:Love is永远一起看电影

在废墟里看见罗马 豆瓣

作者:

马家辉

天地图书

2006

- 7

這本《在廢墟裡看見羅馬》,收錄文章並不是按當初見報的時序編排,分四輯歸類,以董建華末年到曾蔭權接任初期的人事更替和民情起伏為「重頭戲」,除了議論期間特區政策的成效劣跡,還旁及兩岸三地的政治脈動和穿插於大中華文教界的一些悲喜憂愁。

九七以前,與筆者同輩的香港人,大多心存憂慮,擔心香港回歸後的管治出亂子,由盛變衰,那是害怕「羅馬淪為廢墟」的心情。時代變了,家輝年青,這本結集以《在廢墟裡看見羅馬》命名,其曠達樂觀,不言而喻;無論是狠狠的批評,嚴厲的敦促,作者對特區政府的基本態度是充滿期待企盼,那是朝氣和信心的表現,希望讀者能從此書的文章,看到香港光明的未來。 —林行止

九七以前,與筆者同輩的香港人,大多心存憂慮,擔心香港回歸後的管治出亂子,由盛變衰,那是害怕「羅馬淪為廢墟」的心情。時代變了,家輝年青,這本結集以《在廢墟裡看見羅馬》命名,其曠達樂觀,不言而喻;無論是狠狠的批評,嚴厲的敦促,作者對特區政府的基本態度是充滿期待企盼,那是朝氣和信心的表現,希望讀者能從此書的文章,看到香港光明的未來。 —林行止

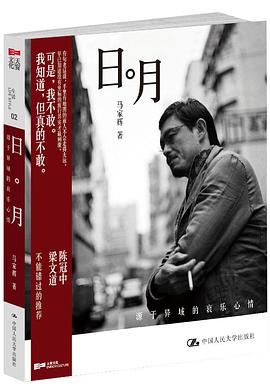

日月 豆瓣

7.5 (8 个评分)

作者:

马家辉

中国人民大学出版社

2009

- 8

第一部分“日落”辑录作者在美国留学攻读硕士和博士课程时所写的随笔杂感,是马家辉的成名之作。这些文章写作的时间大约是1989至1996年间。当时作者的身份有时是学生,有时是助教或讲师;有时候在伊利诺伊州的芝加哥,有时候在威斯康星州的麦迪逊;有时候是春光明媚,有时候是风狂雪暴;有时候是情绪亢奋,有时候是意志消沉;有时候挫败,有时候顺遂;有时候狂傲,有时候自怜……

第二部分“月升”辑录作者2008年8月至2009年4月的游历体验。从中国的上海、苏州和澳门到英国的伦敦和牛津,从德国的汉堡,马来西亚的新山和槟城到日本的大阪、有马和神户。

作者集结岁月流逝中的小感想,小故事,汇成一条关于生死爱欲、悲喜交加的隐秘激流。既有对青春岁月的缅怀和感伤,也有人到中年的淡定和从容。一篇篇文字纠结串联起来的,不仅是一出个人的生活史,更是关于一个城市,乃至当代文化的简约表达。

第二部分“月升”辑录作者2008年8月至2009年4月的游历体验。从中国的上海、苏州和澳门到英国的伦敦和牛津,从德国的汉堡,马来西亚的新山和槟城到日本的大阪、有马和神户。

作者集结岁月流逝中的小感想,小故事,汇成一条关于生死爱欲、悲喜交加的隐秘激流。既有对青春岁月的缅怀和感伤,也有人到中年的淡定和从容。一篇篇文字纠结串联起来的,不仅是一出个人的生活史,更是关于一个城市,乃至当代文化的简约表达。