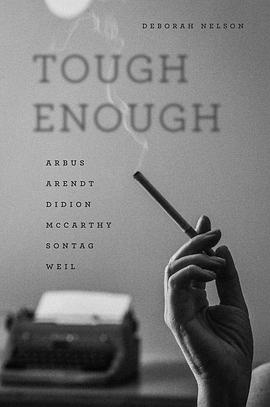

This book focuses on six brilliant women who are often seen as particularly tough-minded: Simone Weil, Hannah Arendt, Mary McCarthy, Susan Sontag, Diane Arbus, and Joan Didion. Aligned with no single tradition, they escape straightforward categories. Yet their work evinces an affinity of style and philosophical viewpoint that derives from a shared attitude toward suffering. What Mary McCarthy called a “cold eye” was not merely a personal aversion to displays of emotion: it was an unsentimental mode of attention that dictated both ethical positions and aesthetic approaches.

Tough Enough traces the careers of these women and their challenges to the pre-eminence of empathy as the ethical posture from which to examine pain. Their writing and art reveal an adamant belief that the hurts of the world must be treated concretely, directly, and realistically, without recourse to either melodrama or callousness. As Deborah Nelson shows, this stance offers an important counter-tradition to the familiar postwar poles of emotional expressivity on the one hand and cool irony on the other. Ultimately, in its insistence on facing reality without consolation or compensation, this austere “school of the unsentimental” offers new ways to approach suffering in both its spectacular forms and all of its ordinariness.

“Thanks to Nelson, we now know that these ‘tough’ women share the trait of unsentimentality, which is not a character defect, as their critics often claimed, but a principled commitment, even a style: austere, pitiless, clinical, unwavering. Frankly feminist, Tough Enough argues that while sentimentalism has earned enormous critical attention, the unsentimental has largely gone unprocessed by literary critics and theorists. This superb book about women, style, criticism, politics, and misogyny is the beginning of the end of that.”

(Bonnie Honig, author of Antigone, Interrupted)

“Tough Enough is a brilliant defense of coldness. Nelson gathers together six extraordinarily well-known modern women who, one way or another, and often in deep—and sometimes conspicuous—concert, championed theological, philosophical, and political principles, as well as aesthetic practices, which together constitute an important school of the unsentimental. For those who are devoted to these six figures, who can’t get enough of them, and who always knew that they somehow belonged together, this illuminating book will be welcomed as a revelation and confirmation.”

(Jeff Nunokawa, author of Note Book)