Nebula - 标记

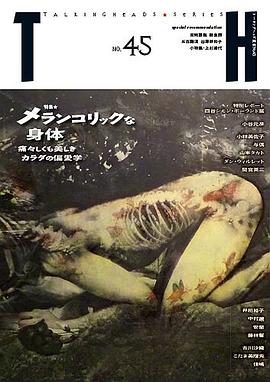

TH No.45「メランコリックな身体~痛々しくも美しきカラダの偏愛学」 豆瓣

作者:

アトリエサード

書苑新社

2011

- 1

TH No.45 "Melancholic Body"

痩せた身体になぜ焦がれるのか。

傷ついた身体をなぜ愛おしく思うのか……

そこに秘められた魅惑を探る――。

〜身体を消し去ると「自由」になれる!〜

痩せた身体になぜ焦がれるのか。

傷ついた身体をなぜ愛おしく思うのか……

そこに秘められた魅惑を探る――。

〜身体を消し去ると「自由」になれる!〜

Passionate Friendship 豆瓣

作者:

Deborah Michelle Shamoon

University of Hawaii Press

2012

- 5

Shojo manga are romance comics for teenage girls. Characterized by a very dense visual style, featuring flowery backgrounds and big-eyed, androgynous boys and girls, it is an extremely popular and prominent genre in Japan. Why is this genre so appealing? Where did it come from? Why do so many of the stories feature androgynous characters and homosexual romance? Passionate Friendship answers these questions by reviewing Japanese girls’ print culture from its origins in 1920s and 1930s girls’ literary magazines to the 1970s “revolution” shojo manga, when young women artists took over the genre. It looks at the narrative and aesthetic features of girls’ literature and illustration across the twentieth century, both pre- and postwar, and discusses how these texts addressed and formed a reading community of girls, even as they were informed by competing political and social ideologies.

The author traces the development of girls’ culture in pre–World War II magazines and links it to postwar teenage girls’ comics and popular culture. Within this culture, as private and cloistered as the schools most readers attended, a discourse of girlhood arose that avoided heterosexual romance in favor of “S relationships,” passionate friendships between girls. This preference for homogeneity is echoed in the postwar genre of boys’ love manga written for girls. Both prewar S relationships and postwar boys’ love stories gave girls a protected space to develop and explore their identities and sexuality apart from the pressures of a patriarchal society. Shojo manga offered to a reading community of girls a place to share the difficulties of adolescence as well as an alternative to the image of girls purveyed by the media to boys and men.

Passionate Friendship’s close literary and visual analysis of modern Japanese girls’ culture will appeal to a wide range of readers, including scholars and students of Japanese studies, gender studies, and popular culture.

The author traces the development of girls’ culture in pre–World War II magazines and links it to postwar teenage girls’ comics and popular culture. Within this culture, as private and cloistered as the schools most readers attended, a discourse of girlhood arose that avoided heterosexual romance in favor of “S relationships,” passionate friendships between girls. This preference for homogeneity is echoed in the postwar genre of boys’ love manga written for girls. Both prewar S relationships and postwar boys’ love stories gave girls a protected space to develop and explore their identities and sexuality apart from the pressures of a patriarchal society. Shojo manga offered to a reading community of girls a place to share the difficulties of adolescence as well as an alternative to the image of girls purveyed by the media to boys and men.

Passionate Friendship’s close literary and visual analysis of modern Japanese girls’ culture will appeal to a wide range of readers, including scholars and students of Japanese studies, gender studies, and popular culture.

技术大全 豆瓣

Summa Technologiae

8.5 (8 个评分)

作者:

[波兰] 斯坦尼斯瓦夫·莱姆

译者:

云将鸿蒙

/

云将鸿蒙二号机

…

北京日报出版社

2021

《技术大全》出版于1964年,涉及了进化生物学、物理学、信息学、热力学、控制论等方面的内容,呈现了各种突破带来的深远影响,如香农对信息论的发展,图灵在计算机领域的成果,冯·诺伊曼对博弈论的探索等等,讨论了进化、宇宙、社会、现实、人工智能、创造世界等深刻的问题。出版后便如一石激起千层浪,引起了科学界的广泛讨论。

如今,莱姆过于超前的预言中的互联网、搜索引擎、人工智能、虚拟现实等事物和现象已成为现实,阅读莱姆的最佳时机已然到来。正如莱姆所说:“《技术大全》是我所有这些论述性作品中唯一满意的一本。这本书已经活了下来,而且依然很有生命力。”

如今,莱姆过于超前的预言中的互联网、搜索引擎、人工智能、虚拟现实等事物和现象已成为现实,阅读莱姆的最佳时机已然到来。正如莱姆所说:“《技术大全》是我所有这些论述性作品中唯一满意的一本。这本书已经活了下来,而且依然很有生命力。”

鬼子母研究 豆瓣

作者:

李翎

上海书店出版社

2018

- 11

本课题的研究对象是中国的鬼子母信仰与图像的流变。通过对图像和文献的观察研究,以图像学方法为主要研究手段,经过相关文献的严格考据,笔者阐释了各种图像产生的情境和可能表达的含义,从而描述了鬼子母信仰在中国盛衰变迁的轨迹。对一些有争议和流变不清的话题,如云冈、巩县石窟造像、鬼子母与观音的关系、鬼子母的丈夫是谁等问题,从图像和文献上做了考证和推测。对于人们较少提及的云南和西藏鬼子母信仰也做了深入调查。通过鬼子母这个个案的研究,本文的一个基本结论是,鬼子母在中国并不是一非常流行的大神,她来去匆匆,但却非常重要。重要的意义在于:通过对这个曾经非常重要的佛教女神的解读,可以看出一个外来神灵是如何本土化,又如何因为文化背景的不同,逐渐消失在历史的长河中。

造型艺术的历史语法 豆瓣

Historische Grammatik der bildenden Künste

作者:

[奥地利]阿洛伊斯·里格尔

译者:

杨轩

译林出版社

2020

- 11

★ 奥地利形式主义美学专家、维也纳艺术史学派代表人里格尔集大成之作

★ 一部由艺术史洞悉世界观发展史的美学巨著

★ 阐明新锐艺术概念,以多元化、开放性思路叩开艺术史大门

-

本书是一部具有开创性的美术史专著。里格尔考察了从古代到现代的艺术史,以独特的视角阐明自己对艺术理论的理解,指出了造型艺术中的核心元素:图像产生的目的、主题以及平面和形态之间的基本关系,这些元素根据地点和时间的不同而变化。

里格尔的观察从艺术史延伸至世界观的发展史,因此,本书不仅为理解艺术提供了新颖的方式,还给斯宾格勒、德勒兹、帕诺夫斯基等哲学家带来了启示。

-

【专家评语】

里格尔作品的睿智、个性与视野,在艺术-历史学研究这一领域,至今还鲜有人能与之比肩。

——本杰明·宾斯托克,柯柏联盟学院教授,《维米尔的家族秘密》作者

-

里格尔对艺术史的影响怎么说都不为过。他提出的“艺术意志”概念,既有理性和科学的解释,又允许人们充分自由地欣赏艺术史和建筑史上的各种现象。每一种艺术都有其独特的艺术价值,里格尔强调了把历史看成高潮期和低潮期的谬误,认为不该对不同文化的优劣妄下断言。即使在今天,“艺术意志”这个概念仍然值得探究,因为它打开了一扇通向多元文化、世俗和开放的艺术史概念的大门,这或许是艺术史上的第一次。

——托马斯·欧门,加州大学伯克利分校

★ 一部由艺术史洞悉世界观发展史的美学巨著

★ 阐明新锐艺术概念,以多元化、开放性思路叩开艺术史大门

-

本书是一部具有开创性的美术史专著。里格尔考察了从古代到现代的艺术史,以独特的视角阐明自己对艺术理论的理解,指出了造型艺术中的核心元素:图像产生的目的、主题以及平面和形态之间的基本关系,这些元素根据地点和时间的不同而变化。

里格尔的观察从艺术史延伸至世界观的发展史,因此,本书不仅为理解艺术提供了新颖的方式,还给斯宾格勒、德勒兹、帕诺夫斯基等哲学家带来了启示。

-

【专家评语】

里格尔作品的睿智、个性与视野,在艺术-历史学研究这一领域,至今还鲜有人能与之比肩。

——本杰明·宾斯托克,柯柏联盟学院教授,《维米尔的家族秘密》作者

-

里格尔对艺术史的影响怎么说都不为过。他提出的“艺术意志”概念,既有理性和科学的解释,又允许人们充分自由地欣赏艺术史和建筑史上的各种现象。每一种艺术都有其独特的艺术价值,里格尔强调了把历史看成高潮期和低潮期的谬误,认为不该对不同文化的优劣妄下断言。即使在今天,“艺术意志”这个概念仍然值得探究,因为它打开了一扇通向多元文化、世俗和开放的艺术史概念的大门,这或许是艺术史上的第一次。

——托马斯·欧门,加州大学伯克利分校

造型艺术中的形式问题 豆瓣

作者:

阿道夫・希尔德勃兰特

译者:

潘耀昌

2004

- 6

《造型艺术中的形式问题》是19世纪最重要的造型艺术理论著作之一。作者提出了一个以古典时代遵循的艺术规则为基础的审美体系,探讨雕塑的结构、手法等纯形式问题,几乎完全不涉及作品思想内涵和具体内容问题。该书讨论的问题是造型艺术中的核心是最富争议的问题,具有典型的代表性,直至今天仍是研究者和创作者的有益读物。

造型艺术中的形式问题 豆瓣

作者:

[德] 阿道夫·希尔德勃兰特

译者:

潘耀昌

2019

- 1

本书是19世纪最重要的造型艺术理论著作之一。阿道夫•希尔德勃兰特提出了一个以古典时代遵循的艺术规则为基础的审美体系,通过“视觉与运动”“形式与形相”“空间观念与视觉表现”“平面观念与深度观念”“浮雕观念”等角度探讨了绘画和雕塑中的形式问题,试图展示并论证艺术自身的规律。

本书讨论的是造型艺术中最核心也最富争议的问题,具有典型的代表性,直至今天仍是研究者和创作者的有益读物。瑞士美术史家沃尔夫林曾称赞此书“像久旱土地上一场凉爽清新的甘霖”。

本书讨论的是造型艺术中最核心也最富争议的问题,具有典型的代表性,直至今天仍是研究者和创作者的有益读物。瑞士美术史家沃尔夫林曾称赞此书“像久旱土地上一场凉爽清新的甘霖”。

象征的图像 豆瓣

Gombrich on the Renaissance:Symbolic Images

作者:

[英] E.H.贡布里希

译者:

杨思梁

/

范景中

广西美术出版社

2015

- 3

《象征的图像》是E.H.贡布里希教授四卷本“文艺复兴艺术研究”的第二卷。在这本书中,贡布里希将研究的焦点放在了“视觉的象征主义”上。以“图像学的目的和范围”为开篇导言,其后是对波蒂切利、曼泰尼亚、拉斐尔、普森等大师的具体研究,并以对象征主义的深入的哲学研究结尾,证明了文艺复兴时期哲学家的观点在今天依旧焕发着生机。

《象征的图像》不仅对研究文艺复兴艺术与思想的学者不可或缺,它本身对艺术史学科的塑造也有所裨益。本书反映了作者对标准、价值及解决问题的途径的持续关注,同时也反映了作者对与图像解释相关的基础问题的广泛兴趣。

《象征的图像》不仅对研究文艺复兴艺术与思想的学者不可或缺,它本身对艺术史学科的塑造也有所裨益。本书反映了作者对标准、价值及解决问题的途径的持续关注,同时也反映了作者对与图像解释相关的基础问题的广泛兴趣。

美的历险 豆瓣

作者:

(英)威廉·冈特

译者:

肖聿

江苏教育出版社

2005

- 10

本书以翔实的史料和生动的文学语言,描述了19世纪30年代到20世纪第一次世界大战前欧洲唯美主义文艺思潮的发展概况,是一部独具特色的艺术史论专著。据英国版权代理方介绍,威廉·冈特的《拉斐尔前派的梦》、《维多利亚时代的奥林匹斯山》与《美的历险》是英国维多利亚时代思想成就史的三部曲。《美的历险》与丹纳的《艺术哲学》和勃兰兑斯的《19世纪文学主潮》相比毫不逊色。因冈特在文学和绘画方面的艺术实践,艺术史论作品具有更丰富的情节性和更鲜明的画面感。

冈特身为著名学者兼画家,在文学和美术方面都具有较高的造诣。在本书中,他以翔实的史料、生动形象的文学语言,对19世纪30年代至20世纪第一次世界大战爆发前英法唯美主义的文艺理论、美术与文学领域的面貌作了深刻、独到的分析;以唯美主义的产生、发展、高涨、分化的全过程为主线,比较详尽地评价了这一时期的重要文艺理论家、画家、作家、诗人以及重大的文艺现象、重要作品和艺术流派。

冈特身为著名学者兼画家,在文学和美术方面都具有较高的造诣。在本书中,他以翔实的史料、生动形象的文学语言,对19世纪30年代至20世纪第一次世界大战爆发前英法唯美主义的文艺理论、美术与文学领域的面貌作了深刻、独到的分析;以唯美主义的产生、发展、高涨、分化的全过程为主线,比较详尽地评价了这一时期的重要文艺理论家、画家、作家、诗人以及重大的文艺现象、重要作品和艺术流派。

拉斐尔前派艺术 豆瓣

Reading the Pre-Raphaelites

作者:

[英] 提姆·巴林杰

译者:

梁莹

中国建筑工业出版社

2007

- 9

拉斐尔前派艺术是英国维多利亚中期的艺术精华,这次对其重新评价填补关于了此题材的现有学术研究中的重大空白。提姆·巴林杰使用了一种主题的方法,分析了重要的绘画及它们在英国维多利亚复杂的文化和社会背景中的意义,探索了一条新的研究途径。各个章节分别有理解拉斐尔前派关于中世纪的复兴运动、自然崇拜、阶级和性别问题、以及19世纪宗教意象与现实主义的妥协等中心概念;这些章节同时也饶有趣味地讲述传记内容,对理解意象的含义很有价值。

巴林杰创造性地选用了生动的绘画、油画以及当时的照片来揭示拉斐尔前派充满激情的活力源自于其内心的矛盾。过去与现在、历史主义与现代性、象征主义与现实主义、以及城市与国家、男人与女人、工人与资本家、殖民者与被殖民者的紧张关系都跃然表现在拉斐尔前派艺术中。巴林杰通过关注这些问题,把各修正主义者对拉斐尔前派的观点放到一起,创造性地对拉斐尔前派的作品做了耳目一新的解读。

巴林杰创造性地选用了生动的绘画、油画以及当时的照片来揭示拉斐尔前派充满激情的活力源自于其内心的矛盾。过去与现在、历史主义与现代性、象征主义与现实主义、以及城市与国家、男人与女人、工人与资本家、殖民者与被殖民者的紧张关系都跃然表现在拉斐尔前派艺术中。巴林杰通过关注这些问题,把各修正主义者对拉斐尔前派的观点放到一起,创造性地对拉斐尔前派的作品做了耳目一新的解读。

如何写出好论文 豆瓣

How to write better essays

作者:

[英] 布莱恩·格里瑟姆

译者:

李林波

2021

- 6

√一本全面的论文写作指南

√揭秘论文写作的“潜规则”

☆编辑推荐

◎论文写作之难,所到之处“哀声遍野”。其看似深奥,实则有“技”可循。写出好论文的能力并非天生,关键或许在于是否掌握了其中的诀窍。

◎对怎么找论据、怎么写引言摘要、怎么加注、怎么提出论点、怎么论证论点甚至怎么遣词造句等论文写作的方方面面,作者均提出了实用方法,要言不烦,一看便懂。

◎作者是学习方法、思维方式领域的资深导师,指导过众多学生,深知学生论文写作中的痛点。

◎丰富的例子辅助理解,并伴有针对性强的练习,从此告别纸上谈兵。

▎内容简介

本书是一本论文写作指导书,作者就怎么找论据、怎么写引言摘要、怎么用论据、怎么把资料转换为自己的观点等涉及论文写作的方方面面,提出了优化提高的方法,旨在指导读者写出高水平论文。跟随作者的引领,读者可以经历写作的各个阶段,并在过程中得到学习技巧和思维技巧的锻炼,以更好地解决日后写作中的问题。

√揭秘论文写作的“潜规则”

☆编辑推荐

◎论文写作之难,所到之处“哀声遍野”。其看似深奥,实则有“技”可循。写出好论文的能力并非天生,关键或许在于是否掌握了其中的诀窍。

◎对怎么找论据、怎么写引言摘要、怎么加注、怎么提出论点、怎么论证论点甚至怎么遣词造句等论文写作的方方面面,作者均提出了实用方法,要言不烦,一看便懂。

◎作者是学习方法、思维方式领域的资深导师,指导过众多学生,深知学生论文写作中的痛点。

◎丰富的例子辅助理解,并伴有针对性强的练习,从此告别纸上谈兵。

▎内容简介

本书是一本论文写作指导书,作者就怎么找论据、怎么写引言摘要、怎么用论据、怎么把资料转换为自己的观点等涉及论文写作的方方面面,提出了优化提高的方法,旨在指导读者写出高水平论文。跟随作者的引领,读者可以经历写作的各个阶段,并在过程中得到学习技巧和思维技巧的锻炼,以更好地解决日后写作中的问题。

学术期刊论文写作必修课 豆瓣

作者:

温迪·劳拉·贝尔彻

教育科学出版社

2015

- 2

感官的教育 豆瓣

Education of the Senses: The Bourgeois Experience, Victoria to Freud, Volume 1

作者:

[美国] 彼得·盖伊

译者:

赵勇

世纪文景/上海人民出版社

2015

- 2

《纽约时报》《泰晤士报》《伦敦书评》《经济学人》《华尔街日报》惊叹赞赏

美国国家图书奖获得者 耶鲁大学荣休教授 彼得•盖伊

五卷本心理分析史学巨著《布尔乔亚经验》之开篇鸿制

一部布尔乔亚少妇的感官日记,引领我们返回现代社会精神困境的起点

解读亲密信件,阐释画作,分析梦境,追寻心理线索,历史学巨擘彼得•盖伊用前未有的视角探究现代社会秩序与商业文化源头的19世纪,展现出一幅构建于人类基本经验下的全景式时代画卷。

彼得•盖伊尽情引用梅贝尔•托德——这位布尔乔亚少妇大胆、详尽、毫不隐晦的情爱日记,捕捉她对于感官享乐的渴望和对情爱的需求:性知识的获得、性启蒙的困惑、与丈夫和情人的关系、生育的焦灼……在彼得•盖伊看来,性与爱是所有经验的起点,是对时代变迁的最原始反映。托德无微不至记录下的19世纪布尔乔亚的性本能表达,实则是拉开了现代社会变革的伟大序幕。

美国国家图书奖获得者 耶鲁大学荣休教授 彼得•盖伊

五卷本心理分析史学巨著《布尔乔亚经验》之开篇鸿制

一部布尔乔亚少妇的感官日记,引领我们返回现代社会精神困境的起点

解读亲密信件,阐释画作,分析梦境,追寻心理线索,历史学巨擘彼得•盖伊用前未有的视角探究现代社会秩序与商业文化源头的19世纪,展现出一幅构建于人类基本经验下的全景式时代画卷。

彼得•盖伊尽情引用梅贝尔•托德——这位布尔乔亚少妇大胆、详尽、毫不隐晦的情爱日记,捕捉她对于感官享乐的渴望和对情爱的需求:性知识的获得、性启蒙的困惑、与丈夫和情人的关系、生育的焦灼……在彼得•盖伊看来,性与爱是所有经验的起点,是对时代变迁的最原始反映。托德无微不至记录下的19世纪布尔乔亚的性本能表达,实则是拉开了现代社会变革的伟大序幕。

HEARTNER HEARTS 豆瓣

作者:

ちゃい

/

二宮悦巳

…

ビブロス

2005

- 11

加々美玲一は、異母兄である佐垣唯が自分に黙って家を出て行こうとすることに強い苛立ちを覚えていた。頑なな態度を見せる唯に玲一が詰め寄ったその時、二人は異世界『リユニオン』に飛ばされてしまう!!元の世界に戻るために戦わなければならなくなった二人は、次第に互いへの本当の感情に気がつき始めるが…。