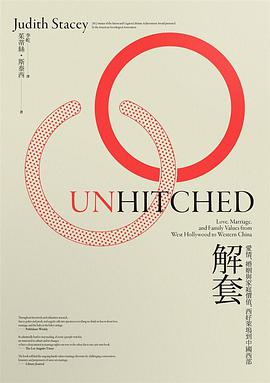

解套 豆瓣

Unhitched: Love, Marriage, and Family Values from West Hollywood to Western China

作者:

茱蒂絲·斯泰西(Judith Stacey)

译者:

李屹

游擊文化

2019

橫跨三大洲的民族誌描寫,挑戰主流社會對慾望與家庭的成見

多樣化的親密關係與家庭實作,證明「幸福家庭」不是只有一樣貌

「幸福的家庭彼此相似,不幸的家庭各有各的不幸。」《安娜.卡列尼娜》的開場白深植人心。一男一女彼此相愛,用婚戒「套牢」對方,共組家庭孕育下一代,似乎是主流社會對幸福人生的唯一想像。然而,美國社會學家茱蒂絲.斯泰西要透過橫跨三大洲的民族誌描寫,讓讀者明白,托爾斯泰錯了,幸福家庭的樣貌千變萬化,從來都不是一個模子印出來的。

茱蒂絲近身觀察美國洛杉磯的男同志社群,記錄他們自行打造的親密關係及家庭紐帶。這些男同志誠實面對自己的情慾需求,和伴侶協商出適合彼此的生活方式,重新定義「忠誠」與家庭生活。其中還有不少人透過領養或代孕踏上親職之路,獨自或與伴侶、朋友一同撫育孩子,發展出各種創新且運作得當的家庭形式。

接著,茱蒂絲實際走訪南非,勾勒出南非一夫多妻制的現況,以及當地女性面臨的真實處境。她將南非合法的多偶制施行現狀,與美國的「地下多偶制」互作對比,藉此帶領讀者思考:將多偶制入罪,究竟壓迫了誰?又保護了誰?誰將從中得利?誰又會蒙受其害?

最後,茱蒂絲長途跋涉深入中國雲南的瀘沽湖畔村莊,描繪摩梭人流傳千年、別具一格的母系家庭體制。成年的摩梭人通常不嫁娶,也不與情人一同生活或養育孩子,無論男女都留在多代共居的母系家屋,與母系親屬一起生活、勞動並相互照顧。男女間的情愛只講究情投意合,跟居家生活、親職、照護及經濟連帶,徹底區分開來。在這「慾愛」與「成家」徹底「解套」的摩梭社會裡,沒有離婚、再婚、重婚、失婚,也沒有處女情節、騙炮、通姦或私生子,單親、孤兒、獨居老人亦幾不復見。

藉由以上三地的多元家庭實作,茱蒂絲試圖讓讀者理解,「家庭多樣性」從古至今一直都是常態,沒有任何一種家庭形式適合所有人。「正常家庭」這個意識形態本身,只會助長歧視、傷人的信念與政策。民主國家不該獨厚任何一種類型的親密關係或家庭生活,反之,民主國家應設法確保公民能自由進入任何能給人扶持的關係,自由離開所有虐待人的關係。唯有如此,我們才能減少「正常家庭」意識形態所造就的「不幸家庭」。

多樣化的親密關係與家庭實作,證明「幸福家庭」不是只有一樣貌

「幸福的家庭彼此相似,不幸的家庭各有各的不幸。」《安娜.卡列尼娜》的開場白深植人心。一男一女彼此相愛,用婚戒「套牢」對方,共組家庭孕育下一代,似乎是主流社會對幸福人生的唯一想像。然而,美國社會學家茱蒂絲.斯泰西要透過橫跨三大洲的民族誌描寫,讓讀者明白,托爾斯泰錯了,幸福家庭的樣貌千變萬化,從來都不是一個模子印出來的。

茱蒂絲近身觀察美國洛杉磯的男同志社群,記錄他們自行打造的親密關係及家庭紐帶。這些男同志誠實面對自己的情慾需求,和伴侶協商出適合彼此的生活方式,重新定義「忠誠」與家庭生活。其中還有不少人透過領養或代孕踏上親職之路,獨自或與伴侶、朋友一同撫育孩子,發展出各種創新且運作得當的家庭形式。

接著,茱蒂絲實際走訪南非,勾勒出南非一夫多妻制的現況,以及當地女性面臨的真實處境。她將南非合法的多偶制施行現狀,與美國的「地下多偶制」互作對比,藉此帶領讀者思考:將多偶制入罪,究竟壓迫了誰?又保護了誰?誰將從中得利?誰又會蒙受其害?

最後,茱蒂絲長途跋涉深入中國雲南的瀘沽湖畔村莊,描繪摩梭人流傳千年、別具一格的母系家庭體制。成年的摩梭人通常不嫁娶,也不與情人一同生活或養育孩子,無論男女都留在多代共居的母系家屋,與母系親屬一起生活、勞動並相互照顧。男女間的情愛只講究情投意合,跟居家生活、親職、照護及經濟連帶,徹底區分開來。在這「慾愛」與「成家」徹底「解套」的摩梭社會裡,沒有離婚、再婚、重婚、失婚,也沒有處女情節、騙炮、通姦或私生子,單親、孤兒、獨居老人亦幾不復見。

藉由以上三地的多元家庭實作,茱蒂絲試圖讓讀者理解,「家庭多樣性」從古至今一直都是常態,沒有任何一種家庭形式適合所有人。「正常家庭」這個意識形態本身,只會助長歧視、傷人的信念與政策。民主國家不該獨厚任何一種類型的親密關係或家庭生活,反之,民主國家應設法確保公民能自由進入任何能給人扶持的關係,自由離開所有虐待人的關係。唯有如此,我們才能減少「正常家庭」意識形態所造就的「不幸家庭」。