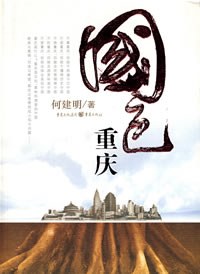

不去看重庆,你就不知道今日中国;

不去读重庆,你就不懂得历史中国;

不去游重庆,你就没欣赏锦绣中国;

不去吃重庆,你就没感受味道中国;

不去爱重庆,你就没体会美色中国;

重庆是什么?重庆是文化、景物和情爱的中国,

美与激情,创造与希望,都在这里燃烧成火焰与诗篇……

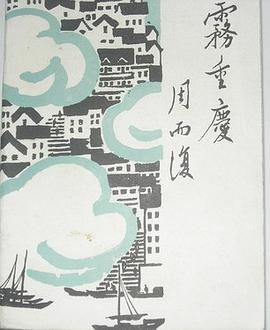

这是《国色重庆》作者何建明在本书开篇之际对重庆概括性的赞美词。他调动着自己对重庆的美好感受,让人读来立即有种非到重庆看一看、走一走、体味一下的强烈欲望。《国色重庆》是为纪念重庆市直辖10周年而撰写的长篇纪实报告文学,由重庆出版集团出版。

何建明是著名报告文学作家,国务院特殊津贴专家,“五个一工程”奖、国家图书奖、鲁迅文学奖获得者,任《中国作家》主编。作者深入重庆各机关、企事业单位以及三峡库区,在实地调查、查阅文献、收集资料、凝神笔耕的基础上完成了这部长篇报告文学。他以赤子的情怀,诗人的笔触,满怀激情地记叙了重庆直辖这个重大历史事件的来龙去脉和前因后果,状写了重庆市如何借直辖的东风而驶上快车道,高速地发展了全市的经济,促进了经济与社会的协调发展和人与自然的可持续发展,刻画了巴渝儿女豁达爽朗、勤劳聪慧、吃苦耐劳的性格特征和自强不息、开拓开放的品质共性,并展示了重庆壮美的自然风貌和深厚的文化底蕴,以及美色遍地的城市风景线。

《国色重庆》共35万字,由《金色时光》、《蓝色交响》、《黑色悲壮》、《赤子情怀》、《美色遍地》及《江山多娇》六章组成,另含《序:关于一个城市的定义》和《后记》。作者以新重庆直辖10年发展为线索,以构建直辖市、重庆的突飞猛进城市交通建设、艰巨而充满希望的国企改革、移民工程、妇女代表及重庆的人文精神等为重点,充分展现了3100万巴渝儿女在这块几千年历史的巴渝大地上开拓开创,建设着美丽的重庆,创造着惊人的历史!这是一份珍贵的历史记载,是令人荡气回肠的宏篇。读后催人泪下,令人思绪万千。

本书有以下几个特点:

1.作者有特强的驾驭材料的能力和细节处理的技巧,善于以情动人、以一滴水见太阳。作者掌握了第一手材料,他抓住国家大事,运用高超技巧,运笔挥洒自如,谋篇气势磅礴。如对直辖重庆十年的许多历史事件和历程、中央几代领导人对重庆的关切分寸把握准确,浓缩几十年的精彩历史,探寻直辖后重庆飞速发展的源头,读来惊心动魄。

2.立意高远,匠心独运。作者运用大手笔,将三峡移民工作放在重庆市的立市之本的高度,放在载入共和国光辉史册的高度,既表现了三峡移民故土难离的深深情愫;又表现了上海及其他接受重庆移民的全国十几个省市对移民精心、细致、体贴的安排。以真实生动的事例,文学手法,歌颂了社会主义制度的优越以及以人为本的社会主义大家庭的温暖。作品因而大气磅礴,感人至深,读后更觉有深度与厚度。

3.以深邃独特的眼光,洞察重庆的自然之美、城市之美,还解析了“美女现象”——准确地将其归纳为劳动美、创造美、心灵美、性格美。以上种种给人以美的享受和鼓舞。

4.艺术性、可读性强,悬念不断,引人入胜。读后令人不忍释怀。毫无疑问,《国色重庆》中最有文学色彩的是对重庆城市、三峡移民和重庆美女的描写。这几部分独立出来都是堪称上品的好篇章,它们精致而感人,可口又诱色,使得“重庆国色”既鲜明地显露着地域特性,又将西部“第一直辖市”的重庆那份多情、那份独美、那份崇高,写得淋漓尽致,又雅俗兼收,适合所有人阅读。

重庆是中国的,中国也是重庆人的。中国的重庆,其景致之美、历史之美、人文之美,尤其是十年直辖所创造的城市之美、经济之美、人文之美,不无让人羡慕和赞叹!而所有这些美,都体现了重庆人民在市委、市政府正确领导下,结合本地实际,落实中央精神,坚持城乡统筹地进行不断创业、勇于创新的发展与进步之美。这种发展与进步之美,是3100万重庆人民的力量和信仰的表现,行动和精神的统一,智慧和实干的合力,它因此叫人激动和向往。《国色重庆》全篇张扬的正是重庆的这种壮丽多彩的发展与进步之美,因而使得作品充满张力、充满豪情,又具教科书的功能,各行各业的人都值得一读。

《国色重庆》属于重庆,又属于全国,它的出版,不仅是作者何建明奉献给广大读者的又一部精品力作,更是重庆直辖市十年历史的一部具有经典意义的史诗性鸿著。