中国

林良吕纪画集 豆瓣

作者:

天津人民美术出版社 编

天津人民美术出版社

1997

- 6

《林良•吕纪画集》内容简介:林良和吕纪是明代宫廷中的著名画家,均擅长作花鸟画,可称得上是双星闪耀。他们的艺术在中国古代绘画史上占有相当重要的地位。林良,明代画家,字以善,南海(在今广东省)人。官至锦衣卫指挥、镇抚,值仁智殿。以善画写意花鸟著称。早期所作设色花果翎毛,画法工细精巧,后来师承南宋放纵简括一路,变为水墨粗笔写意,取得突出成就。在表现技法上,挺健豪爽的笔法,既有迅捷飞动之势,又比较沉重稳练;在运笔顿挫之间,讲求规矩法度。后人评论他的画风是用笔遒劲,如作草书。他的水墨写意花鸟画,在当时上追南宋院体,竞尚艳丽工巧的宫廷画风中独树一帜,故颇为当时人所推重,对明代中期的花鸟画风产生了较大影响。

吕纪(1447-?),字廷振,号乐愚,一作乐渔,四明(今浙江宁波)人。孝宗弘治中供事仁智殿,官锦衣卫指挥。初学边文进,“作禽鸟如凤、鹤、孔雀、鸳鸯之类,俱有法度,设色艳丽,生气奕奕”,是画院中严守绘画法规的作家。每逢“承制作画”,总是“立意进规”,孝宗尝称道之:“工执艺事以谏,吕纪有之。”他的传世作品不少,工笔着色与水墨写意兼能,并善于将两体结合。此外也偶作山水人物。是明代与边景昭、林良齐名的院体花鸟画代表画家。

吕纪(1447-?),字廷振,号乐愚,一作乐渔,四明(今浙江宁波)人。孝宗弘治中供事仁智殿,官锦衣卫指挥。初学边文进,“作禽鸟如凤、鹤、孔雀、鸳鸯之类,俱有法度,设色艳丽,生气奕奕”,是画院中严守绘画法规的作家。每逢“承制作画”,总是“立意进规”,孝宗尝称道之:“工执艺事以谏,吕纪有之。”他的传世作品不少,工笔着色与水墨写意兼能,并善于将两体结合。此外也偶作山水人物。是明代与边景昭、林良齐名的院体花鸟画代表画家。

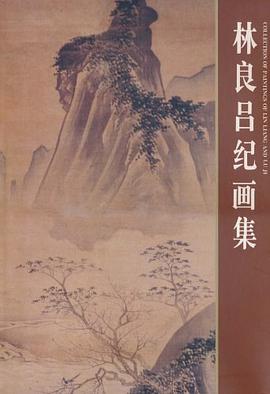

出塞 豆瓣

王月明

类型:

民谣

发布日期 2005年1月1日

《出塞 HIFI发烧唱片》是著名作曲家王月明经典作品!与数位民族乐器大师携手!演绎荡气回肠的塞外之风!荣获“全国优秀文艺音像制品奖”一等奖!国际录音水准,24Bit-96khz天碟品质!

羌笛幽幽,马头琴低唱,霍去病的八百精骑千里驰骋……荡气回肠的塞外之风,感悟远离红尘凡嚣外的另一番心境!

在大自然面前,我是那么渺小,就好像戈壁上的一粒石子,像随风奔跑的风滚草;又有时觉得我很大,脑海中喷薄的音符,像无限的苍穹,包围着所有,覆盖了万千。觉得我渺小,是表面的、形式的,觉得我很大,是想象的、内在的。不去管它是什么、谁的、或应该是怎么样的,仅仅是我知道的、和我能拥有的,就如此……——王月明

01 敕勒川 01:04

02 青海青 06:29

03 出塞 06:46

04 玉门关 05:25

05 风滚草 05:37

06 大漠孤烟 05:51

07 古道西风 06:46

08 瘦马 04:45

09 在天涯 05:54

10 明月出天山 05:25

11 广阔的地平线 05:27

羌笛幽幽,马头琴低唱,霍去病的八百精骑千里驰骋……荡气回肠的塞外之风,感悟远离红尘凡嚣外的另一番心境!

在大自然面前,我是那么渺小,就好像戈壁上的一粒石子,像随风奔跑的风滚草;又有时觉得我很大,脑海中喷薄的音符,像无限的苍穹,包围着所有,覆盖了万千。觉得我渺小,是表面的、形式的,觉得我很大,是想象的、内在的。不去管它是什么、谁的、或应该是怎么样的,仅仅是我知道的、和我能拥有的,就如此……——王月明

01 敕勒川 01:04

02 青海青 06:29

03 出塞 06:46

04 玉门关 05:25

05 风滚草 05:37

06 大漠孤烟 05:51

07 古道西风 06:46

08 瘦马 04:45

09 在天涯 05:54

10 明月出天山 05:25

11 广阔的地平线 05:27

中国上古书法史 豆瓣

作者:

秋子

商务印书馆

2000

- 1

书法艺术,从远古时代酝酿,自夏商产生,经过两周衍变和秦代整合,至东汉臻于成熟,不仅走过了数千年漫长的发展历程,而且形成为中国书法史上最重要的阶段性里程碑。

本书突破以往就史论史之囿, 从理论、文化、历史、哲学、美学等角度探源溯流、建纲立目,分八章对上古书法的发展脉络与现状进行了深入浅出、全面系统的论述。特别是对春秋战国时期百风并茂的地域性书法状况,条块并举,纵展横伸,从宏观、微观上进行了梳理归纳和颇有见地的论述,是成突出特点。同时,书中回答了书学界长期以来关注着、争论着但又必须把握的书法基本概念等范畴的一些重要问题,并提出一些新颖独到的观点,为人们重新认识书法发展史和对当今书法发展作前瞻性思考,探索出一条新的思路。

本书史论结合,图文并茂,既具有思想性、学术性,又具有知识性、可读性,是适合广大书法教学、理论、史学研究者和书法爱好者阅读的一本很有特色的书法史著作。

本书突破以往就史论史之囿, 从理论、文化、历史、哲学、美学等角度探源溯流、建纲立目,分八章对上古书法的发展脉络与现状进行了深入浅出、全面系统的论述。特别是对春秋战国时期百风并茂的地域性书法状况,条块并举,纵展横伸,从宏观、微观上进行了梳理归纳和颇有见地的论述,是成突出特点。同时,书中回答了书学界长期以来关注着、争论着但又必须把握的书法基本概念等范畴的一些重要问题,并提出一些新颖独到的观点,为人们重新认识书法发展史和对当今书法发展作前瞻性思考,探索出一条新的思路。

本书史论结合,图文并茂,既具有思想性、学术性,又具有知识性、可读性,是适合广大书法教学、理论、史学研究者和书法爱好者阅读的一本很有特色的书法史著作。

逝去的武林 豆瓣

8.2 (30 个评分)

作者:

李仲轩 口述

/

徐皓峰 整理

当代中国出版社

2006

- 11

武侠小说和武侠影视多年来高温不退,而真实的武术和武林到底是什么样子?始终浓雾重重,一般民众难有概念,甚至会觉得武侠文化仅是想象和虚言。《逝去的武林》这本书则讲述了一个真实的武林。

真实比想象更精彩,清朝灭亡后,民间习武的禁忌被打破,为解救民族危机,孙中山、冯玉祥等政界领袖提倡武风,甚至直接在武馆任职,中华武学呈现出一个高峰期,其中形意拳一门风光无限,代表着武术实战的最高水平。

李仲轩先生年轻时,拜入三位形意拳大师门下,后退隐几十年,未曾受过武术表演化和商品化潮流的侵扰,他所见证的三位大师的生活、功夫造诣,令人窥见了原汁原味的中华武学。

李仲轩先生生于书香门第,被唐维禄悉心培养,后又被尚云祥、薛颠破例收于门下,三位大师着重的是他的文化素质。果然,一个甲子过去,人间经过又一上轮回,当三位大师的徒弟一辈人尽数凋零的时候,李仲轩凭借他的文化素质,给世人留下了三位大师的言行和武学。

收李仲轩为徒,是三位大师早有的深意。老一代拳师多因文化水平所限,即便武功修为很高,却深陷无法表达之苦,李仲轩能留下文章,是中华武术的一次险胜。

书中有武林事件,老一辈武者的思维意识,更有区别于西方技击、为我中华所独有的训练体系。武术来源于道家文化,但当今往往练武是练武、道学是道学,武术失去了上通道学的途径,此书则把两者联系在一起,道出了武术的无限进境。

这不单是给武术界看的书,更是一本给普通人看的书,此书有着具体而微的种种细节,滴水映月,反映着中国传统文化的特质。

真实比想象更精彩,清朝灭亡后,民间习武的禁忌被打破,为解救民族危机,孙中山、冯玉祥等政界领袖提倡武风,甚至直接在武馆任职,中华武学呈现出一个高峰期,其中形意拳一门风光无限,代表着武术实战的最高水平。

李仲轩先生年轻时,拜入三位形意拳大师门下,后退隐几十年,未曾受过武术表演化和商品化潮流的侵扰,他所见证的三位大师的生活、功夫造诣,令人窥见了原汁原味的中华武学。

李仲轩先生生于书香门第,被唐维禄悉心培养,后又被尚云祥、薛颠破例收于门下,三位大师着重的是他的文化素质。果然,一个甲子过去,人间经过又一上轮回,当三位大师的徒弟一辈人尽数凋零的时候,李仲轩凭借他的文化素质,给世人留下了三位大师的言行和武学。

收李仲轩为徒,是三位大师早有的深意。老一代拳师多因文化水平所限,即便武功修为很高,却深陷无法表达之苦,李仲轩能留下文章,是中华武术的一次险胜。

书中有武林事件,老一辈武者的思维意识,更有区别于西方技击、为我中华所独有的训练体系。武术来源于道家文化,但当今往往练武是练武、道学是道学,武术失去了上通道学的途径,此书则把两者联系在一起,道出了武术的无限进境。

这不单是给武术界看的书,更是一本给普通人看的书,此书有着具体而微的种种细节,滴水映月,反映着中国传统文化的特质。

筆紙中國畫 豆瓣

作者:

趙廣超

香港三聯

2003

主題: 《筆紙中國畫》之現代語言與節奏 作者 馮禮慈

這是近幾年來,最佳中文出版著作之一。這是趙廣超著的《筆紙中國畫》。連同二○○○年趙廣超那本《不只中國木建築》,這兩本中國美藝書本,是近年中文出版界的傑作。

內容上,精。在設計和製作上的成績,可能更具突破性和建設性。《筆紙中國畫》,就是本講中國畫的書。正如《不只中國木建築》,就是本講中國建築的書。但《筆紙中國畫》,不是本我們見慣見熟的那種中國畫書,《筆紙中國畫》是本屬於這個時代的、給現代人看的中國畫書。

沒有甚麼甚麼王國維的一大堆傳統中國美學論,沒有一大堆綺麗繁縟的詞藻,沒有迂腐沉悶的編年史……《筆紙中國畫》以現代語言、現代人的節奏,配合隨意的、破碎的、抽樣的、靈感式的、散文式的寫法,寫對中國畫的一些欣賞和感觸。你嫌傳統論中國畫之書悶蛋難明?你怕迷失於冗長曲折的中國繪畫史的迂迴迴廊之中?那麼,《筆紙中國畫》就你。這是本給現代“潮人”讀的中國畫書。聽著HipHop、穿著波鞋者合讀。當然,趙廣超用這個零碎的、隨興之所至而寫的手法,會給人有點亂和跳接的感覺,這可以是缺點。但衡量過與傳統悶蛋寫法的各種得失,我還是會認為他這方法是值得選取的。到底是中文藝論寫法的一種現代化突破。

書中敘述並不止向縱直發展,而是有不少橫向的小資料,東一處、西一處彈出來。這是近代不少西洋寫作的表達方式。如彈出來的橫枝稍多,即會令讀者迷途及覺煩擾。《筆紙中國畫》尚算收斂得均勻,未至被分岔得令讀者不知所終,好險。很多時,要建立些新東西,少不免要冒點險。《筆紙中國畫》在寫作形式上,險,但還是勝了。

原載香港《星島日報》 (2003-10-27)

這是近幾年來,最佳中文出版著作之一。這是趙廣超著的《筆紙中國畫》。連同二○○○年趙廣超那本《不只中國木建築》,這兩本中國美藝書本,是近年中文出版界的傑作。

內容上,精。在設計和製作上的成績,可能更具突破性和建設性。《筆紙中國畫》,就是本講中國畫的書。正如《不只中國木建築》,就是本講中國建築的書。但《筆紙中國畫》,不是本我們見慣見熟的那種中國畫書,《筆紙中國畫》是本屬於這個時代的、給現代人看的中國畫書。

沒有甚麼甚麼王國維的一大堆傳統中國美學論,沒有一大堆綺麗繁縟的詞藻,沒有迂腐沉悶的編年史……《筆紙中國畫》以現代語言、現代人的節奏,配合隨意的、破碎的、抽樣的、靈感式的、散文式的寫法,寫對中國畫的一些欣賞和感觸。你嫌傳統論中國畫之書悶蛋難明?你怕迷失於冗長曲折的中國繪畫史的迂迴迴廊之中?那麼,《筆紙中國畫》就你。這是本給現代“潮人”讀的中國畫書。聽著HipHop、穿著波鞋者合讀。當然,趙廣超用這個零碎的、隨興之所至而寫的手法,會給人有點亂和跳接的感覺,這可以是缺點。但衡量過與傳統悶蛋寫法的各種得失,我還是會認為他這方法是值得選取的。到底是中文藝論寫法的一種現代化突破。

書中敘述並不止向縱直發展,而是有不少橫向的小資料,東一處、西一處彈出來。這是近代不少西洋寫作的表達方式。如彈出來的橫枝稍多,即會令讀者迷途及覺煩擾。《筆紙中國畫》尚算收斂得均勻,未至被分岔得令讀者不知所終,好險。很多時,要建立些新東西,少不免要冒點險。《筆紙中國畫》在寫作形式上,險,但還是勝了。

原載香港《星島日報》 (2003-10-27)

我们远去的家园Ⅱ 豆瓣

8.0 (5 个评分)

李志辉

类型:

轻音乐

发布日期 2008年1月1日

出版发行:

广州市集韵堂文化传播有限公司

感谢历史的沉淀,岁月的馈赠,让我们得以拥有这独好的风景。

有江南温婉动人的小桥流水,有塞上雄浑开阔的大漠风光。有凉风习习让人醉心的版纳之夜,更有那寓情于景让人向往憧憬的蓬莱仙境……在看得见的风景的背后,流动着怎样的底蕴和情思,或许因人而异。但我相信,在音乐的指引下和共鸣下,每一种体验会更加纯粹而直抵内心。

乐声或欢快活泼、或神秘浪漫、或精致优雅、或古朴凝重……这是 集韵堂 倾力打造的《Our Gone Home II 我们远去的家园2》,秉承《Home That We Far Go To 我们远去的家园》的精心制作,同时更具抒情风格,情融于景,景寓于情,引领你开始一段情景交融的心灵之旅

作曲家简介

作曲家、演奏家李志辉个人音乐专辑发行了18张之多,《我们远去的家园》《我们远去的家园2》《吟唱山水间》《带你的耳朵去旅行音乐会DVD》《江南》《帝宫》《补天》《秦川》《牧游》《女娲》《天边的草原》《景泰蓝》《紫禁花园》《塬》《青城之山》《恋爱之城》《夜舞精灵》《私房音乐集》等一大批高品质音乐发烧唱片,直逼雅尼、喜多郎等国外知名NEWAGE音乐家。遍及海内外,深受好评,销量不俗。他的演奏不同于其他艺术家,极具风格特点与艺术创新,将会给观众一个全新的视听感受。音乐会在被许多海外的音乐界大师欣赏后,称赞他为:“21世纪最具灵性的音乐家。”称赞他的音乐为:“最具中国元素的世界音乐。”作曲家李志辉在中国首创了“地理音乐”概念,深入当地采风创作,以融合了中国各地民族特点的新世纪音乐得到了很多乐迷的追捧,专辑作品更被众多的高品位音乐爱好者所珍藏。

有江南温婉动人的小桥流水,有塞上雄浑开阔的大漠风光。有凉风习习让人醉心的版纳之夜,更有那寓情于景让人向往憧憬的蓬莱仙境……在看得见的风景的背后,流动着怎样的底蕴和情思,或许因人而异。但我相信,在音乐的指引下和共鸣下,每一种体验会更加纯粹而直抵内心。

乐声或欢快活泼、或神秘浪漫、或精致优雅、或古朴凝重……这是 集韵堂 倾力打造的《Our Gone Home II 我们远去的家园2》,秉承《Home That We Far Go To 我们远去的家园》的精心制作,同时更具抒情风格,情融于景,景寓于情,引领你开始一段情景交融的心灵之旅

作曲家简介

作曲家、演奏家李志辉个人音乐专辑发行了18张之多,《我们远去的家园》《我们远去的家园2》《吟唱山水间》《带你的耳朵去旅行音乐会DVD》《江南》《帝宫》《补天》《秦川》《牧游》《女娲》《天边的草原》《景泰蓝》《紫禁花园》《塬》《青城之山》《恋爱之城》《夜舞精灵》《私房音乐集》等一大批高品质音乐发烧唱片,直逼雅尼、喜多郎等国外知名NEWAGE音乐家。遍及海内外,深受好评,销量不俗。他的演奏不同于其他艺术家,极具风格特点与艺术创新,将会给观众一个全新的视听感受。音乐会在被许多海外的音乐界大师欣赏后,称赞他为:“21世纪最具灵性的音乐家。”称赞他的音乐为:“最具中国元素的世界音乐。”作曲家李志辉在中国首创了“地理音乐”概念,深入当地采风创作,以融合了中国各地民族特点的新世纪音乐得到了很多乐迷的追捧,专辑作品更被众多的高品位音乐爱好者所珍藏。

暧昧的历程 豆瓣 谷歌图书

作者:

张在舟

中州古籍出版社

2001

- 4

同性恋并不仅仅是一个历史现象,同时也是一个现实问题,随着社会的日益多元化与思想观念的转变,人们对同性恋的认识也发生了很大的改变,逐渐变得宽容,最起码不再像先前那样当作流氓行为或变态行为来看待。在这种文化语境下,对中国历史上的同性恋现象进行探讨研究,无疑也是在进行着一场历史与当下的对话。翻开中国古代典籍,不管是正史还是野史笔记、是诗文辞赋还是戏曲小说,有关同性恋的记载和描写可谓史不绝书,屡见不鲜,但是先前的研究者大多视而不见,除潘光旦等少数学者曾略有涉猎外,这一领域出现了长期的人为空白,因此该书的出版便具有一种填补空白的意义。

该书对结合大量史料,首先对中国历史上有关同性恋的名词、同性恋的特点、产生根源等基本问题进行了归纳和总结。全书的主体部分在对中国各个历史阶段的同性恋现象进行梳理和总结,在分期论述的基础上,把握各个时期的具体特点。同时作者还对一些较为突出的现象比如优伶同性恋、教徒同性恋、福建同性恋、女性同性恋等进行了较为深入的专题论述。该书向读者展现了中国历史的一个独特世界,增加了人们对中国历史文化的深入理解。

该书所征引资料十分广泛,除史传典籍、笔记野史等基本材料外,还广泛利用了文学作品,比如诗词、辞赋、小说、戏曲等,十分注意对各个时期有关同性恋的文学作品进行归纳。尽管该书并非文学史著作,但这种归纳对文学史研究者当有一定的启发性。同时作者还根本资料的可信度,将有关材料分为不同的等级采用。应该说这种慎重的态度是可取的,毕竟笔记野史、文学作品的描写有不少想象虚构的地方,加之古人的记载往往较为含糊,影响了材料的可信度。遗憾的是,该书与通常的学术著作不同,没有序跋、后记之类的交代文字,给人一种突兀之感,也许作者别有用意在吧。

该书对结合大量史料,首先对中国历史上有关同性恋的名词、同性恋的特点、产生根源等基本问题进行了归纳和总结。全书的主体部分在对中国各个历史阶段的同性恋现象进行梳理和总结,在分期论述的基础上,把握各个时期的具体特点。同时作者还对一些较为突出的现象比如优伶同性恋、教徒同性恋、福建同性恋、女性同性恋等进行了较为深入的专题论述。该书向读者展现了中国历史的一个独特世界,增加了人们对中国历史文化的深入理解。

该书所征引资料十分广泛,除史传典籍、笔记野史等基本材料外,还广泛利用了文学作品,比如诗词、辞赋、小说、戏曲等,十分注意对各个时期有关同性恋的文学作品进行归纳。尽管该书并非文学史著作,但这种归纳对文学史研究者当有一定的启发性。同时作者还根本资料的可信度,将有关材料分为不同的等级采用。应该说这种慎重的态度是可取的,毕竟笔记野史、文学作品的描写有不少想象虚构的地方,加之古人的记载往往较为含糊,影响了材料的可信度。遗憾的是,该书与通常的学术著作不同,没有序跋、后记之类的交代文字,给人一种突兀之感,也许作者别有用意在吧。

青灯 豆瓣

8.4 (81 个评分)

作者:

北岛

江苏文艺出版社

2008

- 1

《青灯》是诗人北岛的散文集,收录了他新近完成的十一篇作品。第一部分是忆念,主角是熊秉明、蔡其矫、魏斐德、冯亦代等故人,青灯素帐,烛影惶惶;第二部分则是游历,足迹遍及世界各地,作者在漂泊中怀揣着家园。

《青灯》:“故国残月/沉入深潭中/重如那些石头你把词语垒进历史/让河道转弯//花开几度/ 催动朝代盛衰/乌鸦即鼓声/帝王们如蚕吐丝/为你织成长卷//美女如云/护送内心航程/靑灯掀开梦的一角/你顺手挽住火焰/化作漫天大雪//把酒临风/你和中国一起老去/长廊贯穿春秋/大门口的陌生人正砸响门环”这是北岛献给汉学家魏斐德(Fred Wakeman)的诗,为纪念其退休而作。

《青灯》:“故国残月/沉入深潭中/重如那些石头你把词语垒进历史/让河道转弯//花开几度/ 催动朝代盛衰/乌鸦即鼓声/帝王们如蚕吐丝/为你织成长卷//美女如云/护送内心航程/靑灯掀开梦的一角/你顺手挽住火焰/化作漫天大雪//把酒临风/你和中国一起老去/长廊贯穿春秋/大门口的陌生人正砸响门环”这是北岛献给汉学家魏斐德(Fred Wakeman)的诗,为纪念其退休而作。

梁漱溟 王实味 储安平 豆瓣

9.0 (10 个评分)

作者:

戴晴

江苏文艺出版社

1989

- 6