台湾

家 豆瓣

8.9 (87 个评分)

罗大佑

类型:

民谣

发布日期 1984年1月1日

出版发行:

音乐工厂

《家》的发行,让许多人感到错愕莫名:原本被定位成“抗议歌手”、“愤怒青年”的罗大佑,在这张专辑里显得温情而内敛,几乎完全感受不到他前两张作品处处可闻的悲壮气势。当时任职滚石企划经理的詹宏志说得很直接,“《家》的创作可能更成熟,音乐可能更花钱,更精致,更动听,但是《家》的温情与保守,证明所谓的“抗议歌手”是十足的谎言。”王明辉则认为,《家》里呈现的罗大佑“应该是一种经过长期观察,思考环境跟人的依存关系之后所引发的一种心灵上的疲倦”,那个时候他好像有一种“急着要找到一个可以休息的地方的情绪”。讽刺的是,向来被视为风格最保守的《家》反而是罗大佑专辑中送审未通过的歌曲最多的一张。

事隔多年,罗大佑对这张专辑的处境有更清楚的体会,他表示当时自己承受的压力已经超出所能容忍的极限,“自己觉得有很多东西扛不下来了,也就是说自己想讲的话已经到了一个顶点”。《之乎者也》和《未来的主人翁》掀起的风暴使他被冠上“抗议歌手”之类的头衔,甚至在当时的政治环境下同时遭到来自政府当局和党外势力的压力——前者嫌他不规矩,后者嫌他不够激进,《家》风格上的凸变,其实也代表着打破这个既定形象的企图。可惜当内在外在的矛盾都没有获得解决时,当时的罗大佑并没有办法独力从这个盘根错节的网络解脱出来。回头去看《家》,罗大佑认为这是一张“企图跳出某个框框,却又受限于更大的框框”,以致仍然无法充份淋漓施展的一张作品。

《家》的音乐处理,的确是罗大佑迄今做得最精致,层次最丰富的一张,为了追求和前两张摇滚曲的不同质感,罗大佑亲自赴日聘请资深作曲家三枝成章为他编曲,专辑中大部分的歌是在东京录制的。《吾乡印象》八分多钟的曲子里加入了胡琴、月琴、把乌等传统乐器,层层叠叠的音效,细腻的编曲结构加上罗大佑吟哦式的唱腔,透露出和前作完全不同的企图;《青珂嫂》则是他首次收录的台语歌,都替这张专辑增添了一份贴近故乡土地的眷恋之情。《家Ⅰ》,《家Ⅱ》不仅诚恳地道出创作者内在的渴盼,也和前作处理爱情时低调抑郁的情绪大异其趣,是罗大佑专辑中首次出现明朗温暖,情绪诉求“正向”的情歌。浓郁深情的《穿过你的黑发的我的手》以及潇洒中掩不住落寞的深切内省之作《我所不能了解的事》,都是罗大佑炉火纯青的经典歌曲。而《超级市民》这首唯一对现实直接批判反讽的作品,反倒和整张专辑的基调显得有些格格不入。

这张专辑出版之后,罗大佑终于认清他已经撑不下去,到了必须离开自己的《家》——台湾,远赴重洋让一切“归零”的时候了,这张专辑为惊天动地的“黑色革命”划下句点。那个让无数年轻人顶礼膜拜早已成为图腾的黑色身影,就这样不知不觉永远走进了历史。

事隔多年,罗大佑对这张专辑的处境有更清楚的体会,他表示当时自己承受的压力已经超出所能容忍的极限,“自己觉得有很多东西扛不下来了,也就是说自己想讲的话已经到了一个顶点”。《之乎者也》和《未来的主人翁》掀起的风暴使他被冠上“抗议歌手”之类的头衔,甚至在当时的政治环境下同时遭到来自政府当局和党外势力的压力——前者嫌他不规矩,后者嫌他不够激进,《家》风格上的凸变,其实也代表着打破这个既定形象的企图。可惜当内在外在的矛盾都没有获得解决时,当时的罗大佑并没有办法独力从这个盘根错节的网络解脱出来。回头去看《家》,罗大佑认为这是一张“企图跳出某个框框,却又受限于更大的框框”,以致仍然无法充份淋漓施展的一张作品。

《家》的音乐处理,的确是罗大佑迄今做得最精致,层次最丰富的一张,为了追求和前两张摇滚曲的不同质感,罗大佑亲自赴日聘请资深作曲家三枝成章为他编曲,专辑中大部分的歌是在东京录制的。《吾乡印象》八分多钟的曲子里加入了胡琴、月琴、把乌等传统乐器,层层叠叠的音效,细腻的编曲结构加上罗大佑吟哦式的唱腔,透露出和前作完全不同的企图;《青珂嫂》则是他首次收录的台语歌,都替这张专辑增添了一份贴近故乡土地的眷恋之情。《家Ⅰ》,《家Ⅱ》不仅诚恳地道出创作者内在的渴盼,也和前作处理爱情时低调抑郁的情绪大异其趣,是罗大佑专辑中首次出现明朗温暖,情绪诉求“正向”的情歌。浓郁深情的《穿过你的黑发的我的手》以及潇洒中掩不住落寞的深切内省之作《我所不能了解的事》,都是罗大佑炉火纯青的经典歌曲。而《超级市民》这首唯一对现实直接批判反讽的作品,反倒和整张专辑的基调显得有些格格不入。

这张专辑出版之后,罗大佑终于认清他已经撑不下去,到了必须离开自己的《家》——台湾,远赴重洋让一切“归零”的时候了,这张专辑为惊天动地的“黑色革命”划下句点。那个让无数年轻人顶礼膜拜早已成为图腾的黑色身影,就这样不知不觉永远走进了历史。

祭文 豆瓣

7.8 (8 个评分)

张洪量

类型:

流行

发布日期 1987年9月1日

出版发行:

大理石音乐工作室/喜马拉雅唱片

张洪量的第一张专集,自费制作,由喜玛拉雅代理发行,文案写着“年轻的医生唱一首快乐的祭文”。

一张与众不同、风格迥异、不顾一切的实验性作品。

此张专集销量奇惨,在当时的台湾,一方面听众们还无法接受这样的作品,而且1987年的台湾还是戒严时期,《祭文》被有关单位界定部分歌词对民风过于敏感,结果在这张专辑发行后不久,即遭到新闻局的禁播。

十多年后,一次李宗盛在中广主持无责任乐评节目中提到了张洪量的《祭文》,他说:「这是一张比《有种》(张洪量的第四张专辑)更有种的专辑。因为在当时的那个年代,敢于发行如此风格唱片的歌手,实在是寥寥无几,更何况当时的张洪量还是一个新人。」

一张与众不同、风格迥异、不顾一切的实验性作品。

此张专集销量奇惨,在当时的台湾,一方面听众们还无法接受这样的作品,而且1987年的台湾还是戒严时期,《祭文》被有关单位界定部分歌词对民风过于敏感,结果在这张专辑发行后不久,即遭到新闻局的禁播。

十多年后,一次李宗盛在中广主持无责任乐评节目中提到了张洪量的《祭文》,他说:「这是一张比《有种》(张洪量的第四张专辑)更有种的专辑。因为在当时的那个年代,敢于发行如此风格唱片的歌手,实在是寥寥无几,更何况当时的张洪量还是一个新人。」

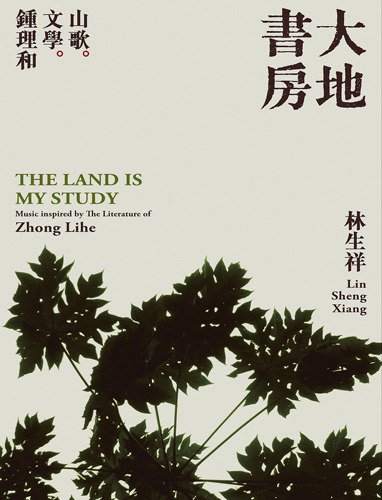

大地書房 豆瓣

9.0 (20 个评分)

林生祥

类型:

世界音乐

发布日期 2010年11月25日

出版发行:

風潮音樂

這是一張鄉土文學作家鍾理和的紀念專輯,一張嘗試將文學與音樂進行有機結合,月琴、吉他和BASS在洋溢著客家山歌、恆春民謠、甚至原住民韻味的自然吟唱中,進行親密對話的新民謠作品。

通過九首精彩的曲目,以再創作的方式,美濃客家人鍾理和的人生和文學被延續、呈現和思考。作為時代的一份子,鍾理和以標準的五四時期白話所奠定的現代文學語言進行創作,然而在他的後人及同鄉充滿敬意的再創作中,「客家母語」成為唯一的表達方式。無論是《山歌一唱鍾理和》、《貧賤夫妻》、《山火》的七言客家山歌體,還是《山精饒新華》、《假黎婆》的三字童謠體,兩代人的鄉土觀在《大地書房》中交流、碰撞、匯通,這是最好的紀念,自然也是最好的致敬與發揚。

對於有著紮實山歌基礎的林生祥來說,旋律從來不是問題,帶來最大驚喜的是他重新撿起的月琴。經過精心改造和努力研習,林生祥將傳統月琴的表現力提高到了一個新的境界。跳脫出固有的技法限制,嘗試營造更精準而微妙的音色變化,穩定度與自由感的加強都使得傳統月琴的個性得以豐富,真正變身為可以參與現代音樂創作與演奏的自由樂器。那些快速的跳躍和令人精神為之一振的滑音,以及高把位演奏所帶出的豐富色彩,都令人由衷地發出讚歎。

至於大竹研這位一流的吉他好手,他的存在依然無可指摘。吉他作為世界性的樂器,其表現力的可能性遠非很多傳統樂器可比,在這個意義上,與極為精彩的吉他相比,仍在創新期的月琴略顯單薄便是可以理解之事了。然而,吉他與月琴二者的對話段落也顯示出,這張專輯已較好地解決了兩類樂器無論在編曲還是在音色上的和諧難題。像上一張《野生》中雙吉他的對話,《大地書房》中的吉他和月琴的對話同樣親密無間。而Bass出人意料的加入,則增加了樂曲的厚度,在一些曲目中,Bass所表現出的節奏感例如爵士樂典型的音階行進,還賦予了樂曲更立體和豐富的活力。

自我的傳統是根,所有精彩的音樂元素是新鮮的養分。僅三樣樂器及人聲吟唱所營造出來的充滿精妙之處的聲場令我相信,《大地書房》在融合這條道路上所取得的成就,僅僅是林生祥音樂之路的又一個起點,充滿希望的傳統之路在他和他的伙伴們那裡,將會以更穩健和更具創造力的方式行進下去。

通過九首精彩的曲目,以再創作的方式,美濃客家人鍾理和的人生和文學被延續、呈現和思考。作為時代的一份子,鍾理和以標準的五四時期白話所奠定的現代文學語言進行創作,然而在他的後人及同鄉充滿敬意的再創作中,「客家母語」成為唯一的表達方式。無論是《山歌一唱鍾理和》、《貧賤夫妻》、《山火》的七言客家山歌體,還是《山精饒新華》、《假黎婆》的三字童謠體,兩代人的鄉土觀在《大地書房》中交流、碰撞、匯通,這是最好的紀念,自然也是最好的致敬與發揚。

對於有著紮實山歌基礎的林生祥來說,旋律從來不是問題,帶來最大驚喜的是他重新撿起的月琴。經過精心改造和努力研習,林生祥將傳統月琴的表現力提高到了一個新的境界。跳脫出固有的技法限制,嘗試營造更精準而微妙的音色變化,穩定度與自由感的加強都使得傳統月琴的個性得以豐富,真正變身為可以參與現代音樂創作與演奏的自由樂器。那些快速的跳躍和令人精神為之一振的滑音,以及高把位演奏所帶出的豐富色彩,都令人由衷地發出讚歎。

至於大竹研這位一流的吉他好手,他的存在依然無可指摘。吉他作為世界性的樂器,其表現力的可能性遠非很多傳統樂器可比,在這個意義上,與極為精彩的吉他相比,仍在創新期的月琴略顯單薄便是可以理解之事了。然而,吉他與月琴二者的對話段落也顯示出,這張專輯已較好地解決了兩類樂器無論在編曲還是在音色上的和諧難題。像上一張《野生》中雙吉他的對話,《大地書房》中的吉他和月琴的對話同樣親密無間。而Bass出人意料的加入,則增加了樂曲的厚度,在一些曲目中,Bass所表現出的節奏感例如爵士樂典型的音階行進,還賦予了樂曲更立體和豐富的活力。

自我的傳統是根,所有精彩的音樂元素是新鮮的養分。僅三樣樂器及人聲吟唱所營造出來的充滿精妙之處的聲場令我相信,《大地書房》在融合這條道路上所取得的成就,僅僅是林生祥音樂之路的又一個起點,充滿希望的傳統之路在他和他的伙伴們那裡,將會以更穩健和更具創造力的方式行進下去。

兩個永恆電視主題曲全集 豆瓣

Various Artists

发布日期 1994年10月1日

出版发行:

飛碟企業股份有限公司

「兩個永恆」是瓊瑤九四年度的經典大戲,動員上千萬遠赴大陸拍攝歷時八個月,經歷深山險阻、大漠風沙的重重艱鉅。其中包括了「新月格格」和「煙鎖重樓」兩部份,分別由沈怡及陳俊良所執導,其製作之嚴謹、場面之浩大,情節更迭尤勝國內之連續劇。

飛碟的音樂結合了瓊瑤的戲劇,更結合了蘇芮、鍾鎮濤、潘越雲、姜育恆、張雨生、葉歡、童孔這七位在流行樂壇自有不同領域的實力唱將,為《兩個永恆——電視主題曲全集》開鑼唱戲,自然戲能溶於歌,歌更稱於戲。

飛碟的音樂結合了瓊瑤的戲劇,更結合了蘇芮、鍾鎮濤、潘越雲、姜育恆、張雨生、葉歡、童孔這七位在流行樂壇自有不同領域的實力唱將,為《兩個永恆——電視主題曲全集》開鑼唱戲,自然戲能溶於歌,歌更稱於戲。

龙的传人续篇 豆瓣

9.5 (11 个评分)

侯德健

发布日期 1984年1月1日

出版发行:

拍谱唱片

被埋没的人和被埋没的歌 作者 李皖

侯德健在唱《归去来兮》、《龙的传人》时,罗大佑在干什么?翻开历史资料我们知道:1977、1978年,罗大佑在医学院上学,写《闪亮的日子》为刘文正作情歌,沉吟于风花雪月。而侯德健已在真切地感悟生命中深深的悲悼。现在我们惯于将罗大佑视为开启了台湾流行音乐的人,惯于将《之乎者也》视为台湾流行音乐的第一张重量之作,惯于将台湾流行音乐的重量集于罗大佑一人,文化关怀、社会良心,抗议、批判、反省、思考,以为都是从罗大佑开始的。当我翻阅1993年台湾流行音乐界人士共同评选的“台湾流行音乐百张最佳专辑”时,深深地感到侯的存在已被人们完完全全地忘掉了。

比如说,人们都知道罗大佑的《未来的主人翁》,而谁能知道侯德健也有一首名字一模一样的《未来的主人翁》;人们都知道罗大佑改编了王洛宾的《青春舞曲》,又有谁知道在侯德健那里还有一首改编得更惊人、气势上更磅礴的《青春舞曲》?

在用音乐思考的道路上,侯德健是第一个启程的人。之后我们看到了罗大佑,在他身上有侯德健孤独的、淡淡的影子。

侯德健虚与委蛇的历史,他辗转于两岸的反复,都使人对他的真诚深深地生疑,太容易把他看作一个首鼠两端的人、一个政治上的摇摆者、一个风派人物。但谁又了解他内心深处真正的想法呢?如果我们深入那些歌曲,离开那面太简单化太容易变形的政治哈哈镜,我们或许会依稀抚摸到那颗敏感执着又矛盾重重的心。侯德健是狂热的,梦想的,冲动的,不安的,是这一代虚幻的理想主义的一个典型代表。他热爱信念却又没有信念,坚守理想而理想的内部却空无一物。

第一次感受到《龙的传人续篇》,已是这首歌写成十一年之后,一下子就被震撼了。当年,侯德健把它录制到大陆第一张作品集时没有注意到它,后来搜索着听了那么多的台湾流行乐代表作,还是没有注意到它。那天,也就是1993年春季, 偶尔在一个小店的柜台里发现尘灰满面的《新鞋子、旧鞋子》,想买回去忆忆旧,不料听后却像被狠狠砸了一砖头:一首无比壮美的歌,居然被自己埋没了整整一个青春──《龙的传人续篇》,应该是听过它的吧?只是那时的听歌人是个懵懂无知的少年,听过后浑然无觉;再次听已是成年以后,才知道哪里才有真正的瑰宝。

侯德健创作这首歌的年代是1980-1982, 录制是1984,在台期间录没录过?不知道。歌者一开首便将自己置于一个岁岁年年生生世世永远不可能终止也永远不可能正确选择的命运的关口:

嘿唉!昨天的风吹不动今天的树;嘿唉!今天的树晒不到明天的阳光。光阴总是拼命向前,谁也不能让青春转回头。你也不能,我也不能,哭也不能,笑也不能……

两支芦笙交织出忧患的、悲凉的沉思,沉思的人被笼罩在巨大的命运之下──哭也不能,笑也不能,他沉吟着,面对着那似乎不可能有丝毫改变的对每一个人都会是一模一样的结局,该怎么样呢?“虽然春天不能永恒,冬天绝对不是结论”──歌曲随即将主题曲由《何苦如此》转向《花开花谢》,侯德健改变了嗓音,从咏叹变为画外音,象一个置身世外的灵魂在地球的上空默默注视着人世间生生世世的轮回:

你看那太阳它日日夜夜,再看那花儿们岁岁年年,多少人多少年唱一首歌,我们在唱它到永永远远。

浮云悠悠突然收拢,紧接着接上了绚烂之极的急弓和快板,我们听到了人类辉煌的颂歌──男女声部热烈的轮唱──《青春舞曲》。“太阳下山明朝依旧爬上来,花儿谢了明年还是一样地开。”就唱这两句,不断反复不断丰厚乐声人声越汇越大直至无比壮阔。随着人声渐远一代人渐远,芦笙再次浮起,管弦和钢琴载着一支竹笛对《花开花谢》作幽幽的变奏,很多岁月就这么过去了。

人声再次响起已是多少年后?还是那个沉思者,还是那个独唱的男声,所不同的是,这一次,整个人类在附和着他:两队男女在背景上衬出广阔的合唱,这一首歌叫《永永远远》:

天地之间,五千多年,花谢花儿开,放过五千遍。太阳下山,太阳上山,日日夜夜,黑白多少年。多少黑白夜,多少岁岁年,我们老祖先,经营到今天。不变的天,一样大地,天和地之间,我们永永远远。

不同于《龙的传人》的中国主题,《龙的传人续篇》虽然仍在关注这片土地,却远远超出了仅限于中国人的主旨。《龙的传人续篇》是人类命运的追索,是对生命生生绵延的赞歌,是一支远比《龙的传人》更宏伟、更深刻也更有价值的歌曲。也许它出现的太早,也许它曲式太复杂,也许它因为更开阔的视野反引不起中国人的共鸣,总之它被自始至终彻彻底底静静悄悄地埋没了。此后,1988年,在再次制作个人专辑时,侯德健翻玩了罗大佑的两首歌。对一个我唱我歌的艺术家来说,这是自我衰退的典型征兆,然而却让人从中看到侯罗两人在艺术上的亲近和缘分。就某一个传统而言,侯罗原本就是一体:侯德健是启蒙者,罗大佑是继承人,虽然后者的光芒在很多地方盖过了老师,其实却是历史的无情戏法使然。事实上在中国的流行音乐史上,侯德健始终有任何人也取代不了的地位:他的人生哲学(不只限于对政治一类社会问题的思索),他在中国音乐运用上的雄辩和彻底(很少照搬西式民谣或摇滚的语汇),他的我行我素和独来独往(几乎不讨好哪类听众也从来没有进入过商业),不仅为罗大佑所不及,也远远超出了任何一位听者的想象。相对于罗大佑一不小心就露出来的急切的文化功利心,可以给侯德健四个字:真诚独在。

侯德健在唱《归去来兮》、《龙的传人》时,罗大佑在干什么?翻开历史资料我们知道:1977、1978年,罗大佑在医学院上学,写《闪亮的日子》为刘文正作情歌,沉吟于风花雪月。而侯德健已在真切地感悟生命中深深的悲悼。现在我们惯于将罗大佑视为开启了台湾流行音乐的人,惯于将《之乎者也》视为台湾流行音乐的第一张重量之作,惯于将台湾流行音乐的重量集于罗大佑一人,文化关怀、社会良心,抗议、批判、反省、思考,以为都是从罗大佑开始的。当我翻阅1993年台湾流行音乐界人士共同评选的“台湾流行音乐百张最佳专辑”时,深深地感到侯的存在已被人们完完全全地忘掉了。

比如说,人们都知道罗大佑的《未来的主人翁》,而谁能知道侯德健也有一首名字一模一样的《未来的主人翁》;人们都知道罗大佑改编了王洛宾的《青春舞曲》,又有谁知道在侯德健那里还有一首改编得更惊人、气势上更磅礴的《青春舞曲》?

在用音乐思考的道路上,侯德健是第一个启程的人。之后我们看到了罗大佑,在他身上有侯德健孤独的、淡淡的影子。

侯德健虚与委蛇的历史,他辗转于两岸的反复,都使人对他的真诚深深地生疑,太容易把他看作一个首鼠两端的人、一个政治上的摇摆者、一个风派人物。但谁又了解他内心深处真正的想法呢?如果我们深入那些歌曲,离开那面太简单化太容易变形的政治哈哈镜,我们或许会依稀抚摸到那颗敏感执着又矛盾重重的心。侯德健是狂热的,梦想的,冲动的,不安的,是这一代虚幻的理想主义的一个典型代表。他热爱信念却又没有信念,坚守理想而理想的内部却空无一物。

第一次感受到《龙的传人续篇》,已是这首歌写成十一年之后,一下子就被震撼了。当年,侯德健把它录制到大陆第一张作品集时没有注意到它,后来搜索着听了那么多的台湾流行乐代表作,还是没有注意到它。那天,也就是1993年春季, 偶尔在一个小店的柜台里发现尘灰满面的《新鞋子、旧鞋子》,想买回去忆忆旧,不料听后却像被狠狠砸了一砖头:一首无比壮美的歌,居然被自己埋没了整整一个青春──《龙的传人续篇》,应该是听过它的吧?只是那时的听歌人是个懵懂无知的少年,听过后浑然无觉;再次听已是成年以后,才知道哪里才有真正的瑰宝。

侯德健创作这首歌的年代是1980-1982, 录制是1984,在台期间录没录过?不知道。歌者一开首便将自己置于一个岁岁年年生生世世永远不可能终止也永远不可能正确选择的命运的关口:

嘿唉!昨天的风吹不动今天的树;嘿唉!今天的树晒不到明天的阳光。光阴总是拼命向前,谁也不能让青春转回头。你也不能,我也不能,哭也不能,笑也不能……

两支芦笙交织出忧患的、悲凉的沉思,沉思的人被笼罩在巨大的命运之下──哭也不能,笑也不能,他沉吟着,面对着那似乎不可能有丝毫改变的对每一个人都会是一模一样的结局,该怎么样呢?“虽然春天不能永恒,冬天绝对不是结论”──歌曲随即将主题曲由《何苦如此》转向《花开花谢》,侯德健改变了嗓音,从咏叹变为画外音,象一个置身世外的灵魂在地球的上空默默注视着人世间生生世世的轮回:

你看那太阳它日日夜夜,再看那花儿们岁岁年年,多少人多少年唱一首歌,我们在唱它到永永远远。

浮云悠悠突然收拢,紧接着接上了绚烂之极的急弓和快板,我们听到了人类辉煌的颂歌──男女声部热烈的轮唱──《青春舞曲》。“太阳下山明朝依旧爬上来,花儿谢了明年还是一样地开。”就唱这两句,不断反复不断丰厚乐声人声越汇越大直至无比壮阔。随着人声渐远一代人渐远,芦笙再次浮起,管弦和钢琴载着一支竹笛对《花开花谢》作幽幽的变奏,很多岁月就这么过去了。

人声再次响起已是多少年后?还是那个沉思者,还是那个独唱的男声,所不同的是,这一次,整个人类在附和着他:两队男女在背景上衬出广阔的合唱,这一首歌叫《永永远远》:

天地之间,五千多年,花谢花儿开,放过五千遍。太阳下山,太阳上山,日日夜夜,黑白多少年。多少黑白夜,多少岁岁年,我们老祖先,经营到今天。不变的天,一样大地,天和地之间,我们永永远远。

不同于《龙的传人》的中国主题,《龙的传人续篇》虽然仍在关注这片土地,却远远超出了仅限于中国人的主旨。《龙的传人续篇》是人类命运的追索,是对生命生生绵延的赞歌,是一支远比《龙的传人》更宏伟、更深刻也更有价值的歌曲。也许它出现的太早,也许它曲式太复杂,也许它因为更开阔的视野反引不起中国人的共鸣,总之它被自始至终彻彻底底静静悄悄地埋没了。此后,1988年,在再次制作个人专辑时,侯德健翻玩了罗大佑的两首歌。对一个我唱我歌的艺术家来说,这是自我衰退的典型征兆,然而却让人从中看到侯罗两人在艺术上的亲近和缘分。就某一个传统而言,侯罗原本就是一体:侯德健是启蒙者,罗大佑是继承人,虽然后者的光芒在很多地方盖过了老师,其实却是历史的无情戏法使然。事实上在中国的流行音乐史上,侯德健始终有任何人也取代不了的地位:他的人生哲学(不只限于对政治一类社会问题的思索),他在中国音乐运用上的雄辩和彻底(很少照搬西式民谣或摇滚的语汇),他的我行我素和独来独往(几乎不讨好哪类听众也从来没有进入过商业),不仅为罗大佑所不及,也远远超出了任何一位听者的想象。相对于罗大佑一不小心就露出来的急切的文化功利心,可以给侯德健四个字:真诚独在。

恋爱通告 (2010) 维基数据 IMDb 豆瓣 TMDB

戀愛通告

5.3 (265 个评分)

导演:

王力宏

演员:

王力宏

/

刘亦菲

…

其它标题:

戀愛通告

/

玩转大明星

…

流行乐坛大明星杜明汉(王力宏 饰)虽然功成名就,风头无量,但是内心的空虚却与日俱增,爱情之树更迟迟未能开花结果。一次车祸,让他邂逅了上海音乐学院民乐系的女孩宋晓青(刘亦菲 饰)。明汉为晓青超凡脱俗的气质所吸引,更被她优美绝伦的琴声所打动。在此之后,他和乐团伙伴兼好友魏志柏(陈汉典 饰)经过一番伪装打扮,悄悄潜入音乐学院。在此期间,二人和宋晓青、陶丽(曾轶可 饰)组成四人乐团参加学校的演出,明汉还帮助晓青追求民乐系才子慕凡(乔振宇 饰),期间更是闹出不少笑话。脱去繁华世界的虚伪装扮,明汉重返青涩纯真校园,收获了人生最为难得的礼物……

本片为王力宏自导自演的处女作。

本片为王力宏自导自演的处女作。

民歌 豆瓣

杨弦

出版发行:

不详

杨弦——『民歌之父』。

1975年六月,台大学生杨弦、胡德夫在台北中山堂举行了一场创作歌谣演唱会,发表以诗人余光中的数首诗作如《乡愁四韵》等所谱曲的作品,掀起了前所未有的热烈反应,点燃了中国现代民歌的火把,刺激许多的创作者加入到民歌创作,中文流行乐坛也因此遭受莫大的冲击而开始自觉,淘汰了以往滥情、夸张且充满商业气息的曲风,广泛地接纳了这种清新脱俗、诚挚自然的风格,由于响应的歌手越来越多,遂成主流,时间长达十余年,至今仍余音袅袅。

这是经重新企划出版的一张CD,收录了杨弦十二首具有代表性的经典作品,歌曲的曲式与配乐纯朴而直接,情感却丰富、浑厚,可以听出现代民歌在发展初期,年轻的拓荒者那种单纯、执着的热情,词意亦较丰富多样,展现了民歌自由自在,吟咏题材随手可得的精神与面貌。

诗人余光中说:“青年作曲家杨弦,在看我的诗时,却听到了音乐……”

1975年六月,台大学生杨弦、胡德夫在台北中山堂举行了一场创作歌谣演唱会,发表以诗人余光中的数首诗作如《乡愁四韵》等所谱曲的作品,掀起了前所未有的热烈反应,点燃了中国现代民歌的火把,刺激许多的创作者加入到民歌创作,中文流行乐坛也因此遭受莫大的冲击而开始自觉,淘汰了以往滥情、夸张且充满商业气息的曲风,广泛地接纳了这种清新脱俗、诚挚自然的风格,由于响应的歌手越来越多,遂成主流,时间长达十余年,至今仍余音袅袅。

这是经重新企划出版的一张CD,收录了杨弦十二首具有代表性的经典作品,歌曲的曲式与配乐纯朴而直接,情感却丰富、浑厚,可以听出现代民歌在发展初期,年轻的拓荒者那种单纯、执着的热情,词意亦较丰富多样,展现了民歌自由自在,吟咏题材随手可得的精神与面貌。

诗人余光中说:“青年作曲家杨弦,在看我的诗时,却听到了音乐……”

汉唐乐府艳歌行--梨園樂舞 豆瓣

汉唐乐府

发布日期 2006年9月1日

出版发行:

公共電視

製作群】

藝術總監 陳美娥

舞蹈總監 吳素君

舞蹈編排 陳美娥、吳素君

配樂 陳美娥

服裝舞台造型設計 葉錦添

題字 楚戈

燈光舞台設計 林克華

音樂指導 王心心

科步指導 潘愛治、張貽泉、吳幼青、張真好、李麗敏、劉桂蘭

舞台監督 李佳蘋

燈光執行 吳幼君

舞台執行 吳凱琳

梳頭 川菱假髮

化妝 連士良

攝影 劉振祥

翻譯 徐小虎

行政總監 陳守俊

執行製作 陳倫頡

舞者 陳蔓菁、魏秀蓉、林倩如、許麗梅、魏秀蓉

樂師 陳美娥、陳焜晉、吳世安、王秀怡、陳倫頡

藝術總監 陳美娥

舞蹈總監 吳素君

舞蹈編排 陳美娥、吳素君

配樂 陳美娥

服裝舞台造型設計 葉錦添

題字 楚戈

燈光舞台設計 林克華

音樂指導 王心心

科步指導 潘愛治、張貽泉、吳幼青、張真好、李麗敏、劉桂蘭

舞台監督 李佳蘋

燈光執行 吳幼君

舞台執行 吳凱琳

梳頭 川菱假髮

化妝 連士良

攝影 劉振祥

翻譯 徐小虎

行政總監 陳守俊

執行製作 陳倫頡

舞者 陳蔓菁、魏秀蓉、林倩如、許麗梅、魏秀蓉

樂師 陳美娥、陳焜晉、吳世安、王秀怡、陳倫頡

风潮2006.音乐·灵魂·歌声 豆瓣

Various Artists

发布日期 2005年12月1日

出版发行:

风潮

从十多年前的乡野录音里,听见高原上的老农民用他们风吹日晒粗糙多皱的老灵魂,唱起数百年来传唱的山歌。看见王心心仿佛藏身现代躯体、现代城市里的古人,抱着琵琶唱起南管写着工尺谱。听见从各自故乡来到都市的流离原住民,为了贴近祖先的灵魂,用力唱着那些有点熟悉却又不太熟悉的古老歌谣。听见原乡大地的纯真童音,和与天地对歌的赤裸灵魂放声高歌。听见繁华喧嚣的大都会里淹没在人潮中的寂寞灵魂,压抑的唱出他们的梦想与困境…

在一卷卷磁带或一张张光碟片里,一个个歌唱的灵魂正在耐心等待。

等着我们去倾听他们歌声里的故事;他们灵魂的故事。

在一卷卷磁带或一张张光碟片里,一个个歌唱的灵魂正在耐心等待。

等着我们去倾听他们歌声里的故事;他们灵魂的故事。

江湖在哪裡? 豆瓣

作者:

吳音寧

印刻出版有限公司

2007

- 8

「歷史,輕輕踩過農人集體灣駝的背,像踏過稻浪和水面,在其上簽訂合約。」

白米炸彈客楊儒門入獄後,作者吳音寧持續與其書信往來,並將其書信編輯整理為《白米不是炸彈》一書。而本書則是吳音寧用自己的文字,藉由白米炸彈事件,側寫農村青年楊儒門,並記錄戰後五十年來台灣農業的發展與困境,以文學之筆寫台灣農業的悲歌。書中所呈現的不只是一頁台灣農業史,更是這塊土地曾有的豐美記憶與耕者的斑斑血淚。吳音寧用文學家感性的筆觸,從家鄉出發,以詩文為證,輔以詳盡的文資史料,帶讀者走過二二八、走過「多吃麵、少吃米」、走過紅葉少棒的年代,走過左翼社會主義、走過偉大的領袖、走過國際孤立本土認同,從蔗糖、香蕉到鳳梨罐頭,我們看見政策的更迭、經濟的起飛,不變的卻是「春種一粒粟∕秋收萬顆子∕四海無閒田∕農夫猶饑死」。

楊儒門以十七顆白米炸彈,提醒政府正視農民的困境;吳音寧則以二十五萬真摯的文字提醒我們,那曾經、一直、繼續發生在這塊土地上的農民的苦況,以及我們對待土地的方式。

1. 冬夜現身

2. 拉扯的形容

3. 江湖在哪裡?(五○年代)

4. 江湖在哪裡?(六○年代)

5. 江湖在哪裡?(七○年代)

6. 江湖在哪裡?(八○年代)

7. 春雨落在休耕的城外

8. 黑道的故鄉

9. 政府有一本作文簿

10.世紀末農地大清倉

11.窮人擁有什麼

12.奴隸與奴隸主

13.煙、火光、聲響

14.後記

白米炸彈客楊儒門入獄後,作者吳音寧持續與其書信往來,並將其書信編輯整理為《白米不是炸彈》一書。而本書則是吳音寧用自己的文字,藉由白米炸彈事件,側寫農村青年楊儒門,並記錄戰後五十年來台灣農業的發展與困境,以文學之筆寫台灣農業的悲歌。書中所呈現的不只是一頁台灣農業史,更是這塊土地曾有的豐美記憶與耕者的斑斑血淚。吳音寧用文學家感性的筆觸,從家鄉出發,以詩文為證,輔以詳盡的文資史料,帶讀者走過二二八、走過「多吃麵、少吃米」、走過紅葉少棒的年代,走過左翼社會主義、走過偉大的領袖、走過國際孤立本土認同,從蔗糖、香蕉到鳳梨罐頭,我們看見政策的更迭、經濟的起飛,不變的卻是「春種一粒粟∕秋收萬顆子∕四海無閒田∕農夫猶饑死」。

楊儒門以十七顆白米炸彈,提醒政府正視農民的困境;吳音寧則以二十五萬真摯的文字提醒我們,那曾經、一直、繼續發生在這塊土地上的農民的苦況,以及我們對待土地的方式。

1. 冬夜現身

2. 拉扯的形容

3. 江湖在哪裡?(五○年代)

4. 江湖在哪裡?(六○年代)

5. 江湖在哪裡?(七○年代)

6. 江湖在哪裡?(八○年代)

7. 春雨落在休耕的城外

8. 黑道的故鄉

9. 政府有一本作文簿

10.世紀末農地大清倉

11.窮人擁有什麼

12.奴隸與奴隸主

13.煙、火光、聲響

14.後記