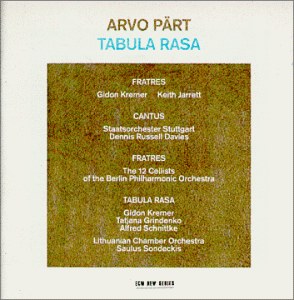

Arvo Pärt delivers a brief collection of sacred music -- bold, stoic, and sober. His compositions are full of a passionate and melancholy sort of life, a life of deep humility and faith. One of his earliest releases on the ECM label, Tabula Rasa is a richly woven tapestry of string arrangements, and a good introduction to his work. The album opens with Fratres -- a signature piece for the composer that would have many re-tellings over the years. Here, ECM veteran Keith Jarrett's piano has a rich dialogue with Gidon Kremer's violin; both musicians traverse the chilled waters of Estonia with urgent staccato and contemplative grace. The piece returns later in more ominous quietude, this time whispered out by the 12 cellists of the Berlin Philharmonic Orchestra. This arrangement is much more meditative in nature, more reverent perhaps to Pärt's deity, and essentially the centerpiece of the album. Cantus in Memory of Benjamin Britten is a loving, almost melodramatic tribute to a composer that Pärt wished very much to meet (though never did). Cellos and violins drip tears that cascade ever downward to a chord which seems to close infinitely, resonating with the peal of a distant church bell. Pärt's final selection, Tabula Rasa, follows much of the same bittersweet territory as what came before it, though it does encompass greater degrees of discord at the offset. As the 25-minute-long piece settles into night, icy clusters of prepared piano fall between the exchange of two violins and chamber orchestra to invoke feelings of sacrifice, mystery, and deliverance. This is a modest but pivotal recording to own -- the essence of Arvo Pärt. ~ Glenn Swan, All Music Guide