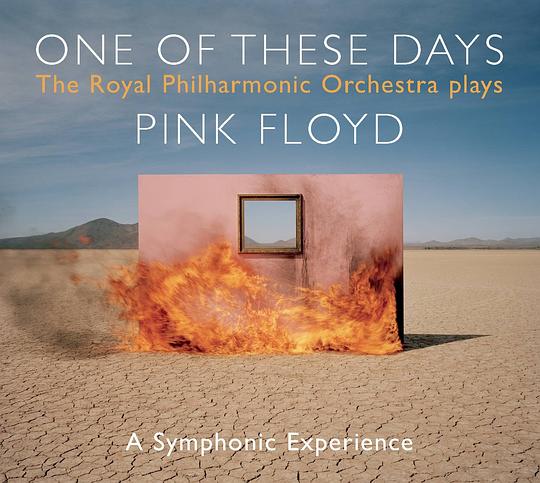

The Royal Philharmonic Orchestra Plays Pink Floyd/One Of These Days 豆瓣

David Palmer

类型:

古典

发布日期 2007年1月15日

出版发行:

索尼音乐