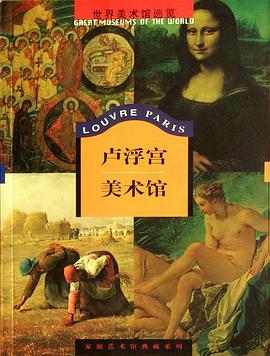

卢浮宫美术馆/世界美术馆巡览 豆瓣

作者:

吴运鸿

1999

- 7

卢浮宫美术馆是世界上最有影响的“世界四大博物馆”之一,其馆藏近一百万件艺术品,无疑是人类文明最值得骄傲的象征,这也是世界上任何一家博物馆无以比肩的。卢浮宫不仅以总数达四十万件的馆藏艺术精品而雄冠天下,它那雍容华贵的建筑本身,即已构成巴黎这座被学者们誉为整个“十九世纪的首都”的世界名城,一道不可或缺的风景。卢浮宫藏艺术品不仅以数量著称于世,而且所藏艺术品许多都堪称稀世珍宝,如达・芬奇的《蒙娜丽莎》、德拉克罗瓦《自由引导人民》、布歇《憩息的狄安娜》、安格尔《土尔其艺术》、提香《田园合奏》、戈雅《索拉纳候爵夫人像》、古希腊雕塑《萨摩龟雷斯的胜利女神》……

卢浮宫的基础本是巴黎最早的建筑者菲里浦・奥古斯都的一座堡垒,1527年,法兰西斯一世把它推倒以建造王宫。现在的四方形宫院的西、南立面尚可断定有当时的建筑师莱斯科和雕刻家古戎的手笔。大画廊在1793年法国大革命期间已向公众开放了,从而成为欧洲首座公共美术馆。位于U字形墙面正中的便是由杰出建筑师贝聿铭设计,于1988年10月竣工的大门――一座晶莹剔透的金字塔,当围绕它的喷泉射出水柱,灯光穿过它的整个玻璃表面放出光采时,它便宛如巴黎中心的一颗巨大钻石,光芒夺目而令人神往。它既在内容含义上体现着作为文明瑰宝的收藏,又在风格形式上与协和广场中心的埃及方尖碑遥相呼应,赋予卢浮宫古老神秘的氛围,将人们自然而然地引向人类古老艺术的源头……

卢浮宫的基础本是巴黎最早的建筑者菲里浦・奥古斯都的一座堡垒,1527年,法兰西斯一世把它推倒以建造王宫。现在的四方形宫院的西、南立面尚可断定有当时的建筑师莱斯科和雕刻家古戎的手笔。大画廊在1793年法国大革命期间已向公众开放了,从而成为欧洲首座公共美术馆。位于U字形墙面正中的便是由杰出建筑师贝聿铭设计,于1988年10月竣工的大门――一座晶莹剔透的金字塔,当围绕它的喷泉射出水柱,灯光穿过它的整个玻璃表面放出光采时,它便宛如巴黎中心的一颗巨大钻石,光芒夺目而令人神往。它既在内容含义上体现着作为文明瑰宝的收藏,又在风格形式上与协和广场中心的埃及方尖碑遥相呼应,赋予卢浮宫古老神秘的氛围,将人们自然而然地引向人类古老艺术的源头……