jiyun - 标记

苹果往事 豆瓣

Revolution in The Valley: The Insanely Great Story of How the Mac Was Made

作者:

[美] 安迪·赫茨菲尔德

译者:

洪慧芳

电子工业出版社

2010

- 1

本书追溯梦想成真的源头:来自苹果计算机公司某个不起眼角落里的麦金托什计算机开发小组。历数麦金托什的开发始末,从远自1979年的充满梦幻的研究计划起,至1984年一鸣惊人地让业界惊叹为止。本书作者作为苹果公司的成员,忠实地记录了苹果公司的历史,让苹果迷的读者能一窥麦金托什诞生的风雨历程。如果从经营管理者的角度阅读此书,则可了解许多令人省思的管理方式。

工作颂歌 豆瓣

6.8 (16 个评分)

作者:

(英) 德波顿

译者:

袁洪庚

上海译文出版社

2010

- 1

该书是阿兰德波顿的最新作品,2009年5月由英国企鹅图书公司推出,在与作者本人多次的联系过程中,可以看出作者本人对本书的喜爱。该书沿用一贯优美轻松的笔调带领读者们深入到我们日常最关心的问题——工作,工作与生活是人生两大主题,工作是如何发展的,我们今天是如何工作的?为什么我们要工作?工作给我们带来的是什么? 德波顿的特点就在于一个很平常的主题也能写得引人入胜,而且使读者在读后有所领悟,本书也是如此。相信本书的出版对于每一位职场上的人来说,都会是有益处的,可以让每一个人重新审视他的工作,也更加地享受生活。

初夏荷花時期的愛情 豆瓣

8.6 (16 个评分)

作者:

朱天心

INK印刻出版公司

2010

- 1

睽違十載,終於等到 朱天心 最新長篇小說!

悠緩的喟嘆聲頓時讓人鬆了口氣--這是我們熟悉的朱天心!

褪去雄辯滔滔的知識符碼,擺開焦慮躁鬱的政治議題,恍若靜水之中躍出的一枝荷花,以素樸清澈的文字,看年少歲月私密的情緒幽思,呼應時光流逝終究無可逃避的熱情轉涼,這回記憶的橋梁不再是地圖而是日記,本來是年輕而顯世故的老靈魂,現在是立在橋上的中年女子,寂寞而絕望。她將走向何方?記憶和時間,欲抗拒的是遺忘和衰老嗎?

貌似矜持的「老靈魂」,心底其實是碰不得的敏感

這是個中年婦女版的此情可待成追憶的故事。

中產背景的女性敘述者,看來什麼都不少,但又好像什麼都沒有。更年期後的她,身材走樣,魅力流失,除了「沒打算離婚,只因彼此互為習慣……感情薄淡如隔夜冷茶如冰塊化了的溫吞好酒」的夫妻生活,和一群物以類聚的半老女人,簡直沒有談話交心的對象;眼看老之將至,她陷在要命的寂寞裡。 故事由此分為雙線:一個計畫旅程,敘事者尋找著那座有良人在黃昏裡並肩站立的橋;一本日記,是失蹤丈夫的少年歲月歇斯底里愛之呢喃。敘事者心動了,拿著日記按圖索驥,企圖找回時間旅程裡不該消失的座標,但怎麼樣也回不去,找不到了。 藉著少年的日記,朱天心又重寫了一次「去聖已遠,寶變為石」的寓言,重新檢視男女情愫,並向永恆的少年招魂。不肯老去的少女,旁敲側擊,逆向寫著她的戀人絮語:失落,感傷,怨懟,絕望,悼亡。如是輾轉,進退失據。那女性敘事者幾乎遊走憂鬱的黑洞邊緣:沒有了愛,要死--不論自殺還是他殺--也不那麼容易吧。朱天心訕訕的喟嘆著這愛的詮釋循環,其中或許還大有學問:愛是青春期的荷爾蒙問題,還是老靈魂的一廂情願?是文藝青年的本能,還是熟男熟女的鄉愁……

悠緩的喟嘆聲頓時讓人鬆了口氣--這是我們熟悉的朱天心!

褪去雄辯滔滔的知識符碼,擺開焦慮躁鬱的政治議題,恍若靜水之中躍出的一枝荷花,以素樸清澈的文字,看年少歲月私密的情緒幽思,呼應時光流逝終究無可逃避的熱情轉涼,這回記憶的橋梁不再是地圖而是日記,本來是年輕而顯世故的老靈魂,現在是立在橋上的中年女子,寂寞而絕望。她將走向何方?記憶和時間,欲抗拒的是遺忘和衰老嗎?

貌似矜持的「老靈魂」,心底其實是碰不得的敏感

這是個中年婦女版的此情可待成追憶的故事。

中產背景的女性敘述者,看來什麼都不少,但又好像什麼都沒有。更年期後的她,身材走樣,魅力流失,除了「沒打算離婚,只因彼此互為習慣……感情薄淡如隔夜冷茶如冰塊化了的溫吞好酒」的夫妻生活,和一群物以類聚的半老女人,簡直沒有談話交心的對象;眼看老之將至,她陷在要命的寂寞裡。 故事由此分為雙線:一個計畫旅程,敘事者尋找著那座有良人在黃昏裡並肩站立的橋;一本日記,是失蹤丈夫的少年歲月歇斯底里愛之呢喃。敘事者心動了,拿著日記按圖索驥,企圖找回時間旅程裡不該消失的座標,但怎麼樣也回不去,找不到了。 藉著少年的日記,朱天心又重寫了一次「去聖已遠,寶變為石」的寓言,重新檢視男女情愫,並向永恆的少年招魂。不肯老去的少女,旁敲側擊,逆向寫著她的戀人絮語:失落,感傷,怨懟,絕望,悼亡。如是輾轉,進退失據。那女性敘事者幾乎遊走憂鬱的黑洞邊緣:沒有了愛,要死--不論自殺還是他殺--也不那麼容易吧。朱天心訕訕的喟嘆著這愛的詮釋循環,其中或許還大有學問:愛是青春期的荷爾蒙問題,還是老靈魂的一廂情願?是文藝青年的本能,還是熟男熟女的鄉愁……

如何阅读一本书 豆瓣 Goodreads

How to Read a Book

8.2 (372 个评分)

作者:

[美] 莫提默·J. 艾德勒

/

查尔斯·范多伦

译者:

郝明义

/

朱衣

商务印书馆

2004

- 1

每本书的封面之下都有一套自己的骨架,作为一个分析阅读的读者,责任就是要找出这个骨架。一本书出现在面前时,肌肉包着骨头,衣服包裹着肌肉,可说是盛装而来。读者用不着揭开它的外衣或是撕去它的肌肉来得到在柔软表皮下的那套骨架,但是一定要用一双X光般的透视眼来看这本书,因为那是了解一本书、掌握其骨架的基础。

《如何阅读一本书》初版于1940年,1972年大幅增订改写为新版。不懂阅读的人,初探阅读的人,读这本书可以少走冤枉路。对阅读有所体会的人,读这本书可以有更深的印证和领悟。

《如何阅读一本书》初版于1940年,1972年大幅增订改写为新版。不懂阅读的人,初探阅读的人,读这本书可以少走冤枉路。对阅读有所体会的人,读这本书可以有更深的印证和领悟。

十一种孤独 豆瓣 Goodreads Eggplant.place

Eleven Kinds of Loneliness

8.3 (178 个评分)

作者:

[美] 理查德·耶茨

译者:

陈新宇

上海译文出版社

2010

- 1

“我根本不敢肯定这间房子有没有窗户……上帝知道,伯尼,上帝知道这儿当然在哪儿会有窗户的,一扇我们大家的窗户。”

《十一种孤独》以冷峻的笔触描写了美国二战后五六十年代普通纽约人的生活,写了十一种孤独的人生,主人公都是缺乏安全感、生活不太如意的人:曼哈顿办公楼里被炒的白领、有着杰出想象力的出租车司机、屡屡遭挫却一心想成为作家的年轻人、即将结婚十分迷茫的男女、古怪的老教师、新转学的小学生、肺结核病人、老病号的妻子、爵士钢琴手、郁郁不得志的军官、退役军人等。耶茨笔下都是普通人的普通生活,描写的是普通人的孤独、失落与绝望,他自己曾说:“如果我的作品有什么主题的话,我想只有简单一个:人都是孤独的,没有人逃脱得了,这就是他们的悲剧所在。”

* * *

被遗忘的最优秀的美国作家。

——《泰晤士报》

耶茨是位大师。

——赛巴斯蒂安·福克斯

仅仅提到这本书的标题就能在整整一代读者中很快地获得赞同与共鸣,耶茨创作出了《都柏林人》的纽约版本。

——《纽约时报》

有史以来十部最好的美国短篇小说集之一。

——库尔特·冯内古特

耶茨是一位最杰出的现实主义作家,他自然地继承了海明威朴实无华的风格以及卡佛的极简约主义。然而,耶茨给我们的不只是这些,他的作品有一种透明感。这种透明源于菲茨杰拉德,这位他心目中伟大的文学英雄。

——《卫报》

美国最好的战后小说家和短篇故事作家之一。他为他身处的时代贡献了一些最出色的小说,也给今天有幸一读的读者带来了乐趣。

——《独立报》

《十一种孤独》以冷峻的笔触描写了美国二战后五六十年代普通纽约人的生活,写了十一种孤独的人生,主人公都是缺乏安全感、生活不太如意的人:曼哈顿办公楼里被炒的白领、有着杰出想象力的出租车司机、屡屡遭挫却一心想成为作家的年轻人、即将结婚十分迷茫的男女、古怪的老教师、新转学的小学生、肺结核病人、老病号的妻子、爵士钢琴手、郁郁不得志的军官、退役军人等。耶茨笔下都是普通人的普通生活,描写的是普通人的孤独、失落与绝望,他自己曾说:“如果我的作品有什么主题的话,我想只有简单一个:人都是孤独的,没有人逃脱得了,这就是他们的悲剧所在。”

* * *

被遗忘的最优秀的美国作家。

——《泰晤士报》

耶茨是位大师。

——赛巴斯蒂安·福克斯

仅仅提到这本书的标题就能在整整一代读者中很快地获得赞同与共鸣,耶茨创作出了《都柏林人》的纽约版本。

——《纽约时报》

有史以来十部最好的美国短篇小说集之一。

——库尔特·冯内古特

耶茨是一位最杰出的现实主义作家,他自然地继承了海明威朴实无华的风格以及卡佛的极简约主义。然而,耶茨给我们的不只是这些,他的作品有一种透明感。这种透明源于菲茨杰拉德,这位他心目中伟大的文学英雄。

——《卫报》

美国最好的战后小说家和短篇故事作家之一。他为他身处的时代贡献了一些最出色的小说,也给今天有幸一读的读者带来了乐趣。

——《独立报》

KAGERO & COLORS 豆瓣

作者:

[日本] 森山大道

星雲社

2007

森山大道、伝説的緊縛写真集「蜻蛉」と70年代ヌード作品をコンバイル。誰もが待ち焦がれた、森山大道ヌード写真集、ついに解禁。

总之,看过此画册后,可以把荒木经惟扔到二手交易市场了。

总之,看过此画册后,可以把荒木经惟扔到二手交易市场了。

书店风景 豆瓣

作者:

钟芳玲

中央编译出版社

2009

- 10

其他信息请见精装本:http://www.douban.com/subject/3221874/

2009 平装本序:书店风景,人人有责

为了体贴更多的读者,在出版易于保存、收藏的《书店风景》2008简体精装本一周年之际,中央编译出版社推出了价格较低、重量较轻的平装本,希望让本书更普及,也达到广为宣扬书店风景之美的目的。

这一年间,非常庆幸的,《书店风景》中的书店风景大致依旧,读者仍可按图索骥,前往许多书店寻幽访胜,但有些变化却有必要让读者知晓。例如,成立于1967年、全世界最早陈售以同性恋为主题图书的“奥斯卡·王尔德书店”,已经在今年初结束营业。曾经风行一时、以贩卖书籍与音乐为主的国际连锁公司“维京超级店” ,全盛时期在美国有二十多家分店,但数量逐年减少,今年夏天“维京超级店”已全面退出美国市场,即便是在起始的英国本土,也同样荡然无存,仅在欧陆、澳洲、中东等地区尚余些店。

科技的不断发达与演进,促使阅读与出版生态丕变,也直接影响了书店风景,从中小型的独立书店到大型的超级连锁店,全都面临了前所未有的挑战。无论是书店的经营者、消费者,还是观察者,若我们企盼书店长存、风景永在,都必须共同思考、关心书店的角色、功能、意义与前景。我愿如是说:“书店风景,人人有责。”

《书店风景》一书十余年来数度大幅增订,2008年的精装本已然正式画下句点。此平装版本的结构、图文版型皆与精装版本相同,除了补遗与校对、添加几个注记,还另外设计了一个别致的封面,以期让读者有一种既熟悉又新鲜的感觉。这一篇短序,无妨视为作者对此书中人物与景物念念不忘的深情独白、对书店风景现况与未来的衷心祝祷。

2009 平装本序:书店风景,人人有责

为了体贴更多的读者,在出版易于保存、收藏的《书店风景》2008简体精装本一周年之际,中央编译出版社推出了价格较低、重量较轻的平装本,希望让本书更普及,也达到广为宣扬书店风景之美的目的。

这一年间,非常庆幸的,《书店风景》中的书店风景大致依旧,读者仍可按图索骥,前往许多书店寻幽访胜,但有些变化却有必要让读者知晓。例如,成立于1967年、全世界最早陈售以同性恋为主题图书的“奥斯卡·王尔德书店”,已经在今年初结束营业。曾经风行一时、以贩卖书籍与音乐为主的国际连锁公司“维京超级店” ,全盛时期在美国有二十多家分店,但数量逐年减少,今年夏天“维京超级店”已全面退出美国市场,即便是在起始的英国本土,也同样荡然无存,仅在欧陆、澳洲、中东等地区尚余些店。

科技的不断发达与演进,促使阅读与出版生态丕变,也直接影响了书店风景,从中小型的独立书店到大型的超级连锁店,全都面临了前所未有的挑战。无论是书店的经营者、消费者,还是观察者,若我们企盼书店长存、风景永在,都必须共同思考、关心书店的角色、功能、意义与前景。我愿如是说:“书店风景,人人有责。”

《书店风景》一书十余年来数度大幅增订,2008年的精装本已然正式画下句点。此平装版本的结构、图文版型皆与精装版本相同,除了补遗与校对、添加几个注记,还另外设计了一个别致的封面,以期让读者有一种既熟悉又新鲜的感觉。这一篇短序,无妨视为作者对此书中人物与景物念念不忘的深情独白、对书店风景现况与未来的衷心祝祷。

设计的觉醒 豆瓣

8.0 (15 个评分)

作者:

[日] 田中一光

译者:

朱锷

广西师范大学出版社

2009

- 10

本书是田中一光先生在大陆首次发行的文集,他以亲笔文字将读者带入自己的工作与生活,去体验与众不同的设计人生,进而认识一个真实、全面的田中一光。设计大奖上的冉冉新星、办公室里的“工作狂”、讲台边的“园丁”、玻璃窗边的编排指挥家……他工作上的非凡才华让人敬佩奋发;而年龄最小的歌舞伎观众、戏剧舞台上的活跃份子、爵士乐的鉴赏家、厨房里的美食创意鬼才……他生活中的情趣又让人心生向往。身为设计师的田中一光先生,以清丽优美的笔触,充满画面感的描写与记录,将设计之道与生活之道自然融合,在启迪设计智慧的同时,也为读者打开了更广阔的生活视野。

田中一光先生于2002年去世,从02年至今的这段时间,中国设计界对日本设计的关注与日俱增。日本人骨子里对细节和质感的偏执;岛国人因为资源的匮乏和人口比例的失调所引发的忧患意识;消费文化在日本的白热化发展导致的市场极度细分,这些日本的特殊性所衍生的设计特质给国人探寻自己的设计之路提供了良好的借鉴与引导。日本设计在国内的反响让我们认识了当今日本设计界的一批中坚力量:原研哉、深泽直人、隈研吾、安藤忠雄……而作为这些设计师的前辈,真正日本设计风格与哲学的开拓人物田中一光,向我们更好地呈现了日本设计的发展、沿革、嬗变。在追根溯源中,我们期待国人对设计本质的不懈求索精神,终将觉醒。

田中一光先生于2002年去世,从02年至今的这段时间,中国设计界对日本设计的关注与日俱增。日本人骨子里对细节和质感的偏执;岛国人因为资源的匮乏和人口比例的失调所引发的忧患意识;消费文化在日本的白热化发展导致的市场极度细分,这些日本的特殊性所衍生的设计特质给国人探寻自己的设计之路提供了良好的借鉴与引导。日本设计在国内的反响让我们认识了当今日本设计界的一批中坚力量:原研哉、深泽直人、隈研吾、安藤忠雄……而作为这些设计师的前辈,真正日本设计风格与哲学的开拓人物田中一光,向我们更好地呈现了日本设计的发展、沿革、嬗变。在追根溯源中,我们期待国人对设计本质的不懈求索精神,终将觉醒。

神的杰作 豆瓣

作者:

保罗•班德(Paul Brand)

/

杨腓力(Philip Yancey)

译者:

吴文秋

新世界出版社

2009

- 10

我们的身体是神奇妙可畏的创作。诚如诗篇139篇14节中说的,“我要称谢你,因我受造奇妙可畏”。杨腓力和保罗.班德医生一起,为我们揭开身体中所隐藏的神的宝贵信息和意念。

原来,我们的身体,犹如一座使人迷乱的细胞动物园,它是由许多个别、互不相同的细胞所组成,这些细胞合在一起,就变成了一个奇妙的生命。阅读身体犹如阅读圣经,让我们更深认识上帝作为的奇妙,我们的受造绝非偶然;也更加肯定我们的自身价值,不在于外在的成就,而在于造物主赐给我们的每一个头发、每一寸肌肤、每一个关节,作者透过细胞、肌肉、骨骼等微观的视角,展现了一个宏大的宇宙,原来我们自身之内充满了创造的伟大。在书里跟随作者阅读身体,可以拓宽我们的属灵视野,也让我们更深明白保罗所说的教会是基督的身体这一真理,我们的身体构造也象征了我们的所处的社会和团契,彼此相异,却是一体。

《神的杰作》为我们提供了一个崭新的视角。它体现了班德医生精湛的医学知识和深刻的思想信仰,糅合了他长期服务麻风病患者的医学实践,并由杨腓力鼎力编撰而成,让我们看到人类的身体是如何生动体现了令人叹为观止的创造之奇妙,并揭示出我们曾经熟视无睹的平常事物中隐藏着的生命和信仰的答案——关于生命的重要原则,其实已经启示在我们身体之中。

《神的杰作》荣获ECPA 最富启发性书籍金牌奖。

原来,我们的身体,犹如一座使人迷乱的细胞动物园,它是由许多个别、互不相同的细胞所组成,这些细胞合在一起,就变成了一个奇妙的生命。阅读身体犹如阅读圣经,让我们更深认识上帝作为的奇妙,我们的受造绝非偶然;也更加肯定我们的自身价值,不在于外在的成就,而在于造物主赐给我们的每一个头发、每一寸肌肤、每一个关节,作者透过细胞、肌肉、骨骼等微观的视角,展现了一个宏大的宇宙,原来我们自身之内充满了创造的伟大。在书里跟随作者阅读身体,可以拓宽我们的属灵视野,也让我们更深明白保罗所说的教会是基督的身体这一真理,我们的身体构造也象征了我们的所处的社会和团契,彼此相异,却是一体。

《神的杰作》为我们提供了一个崭新的视角。它体现了班德医生精湛的医学知识和深刻的思想信仰,糅合了他长期服务麻风病患者的医学实践,并由杨腓力鼎力编撰而成,让我们看到人类的身体是如何生动体现了令人叹为观止的创造之奇妙,并揭示出我们曾经熟视无睹的平常事物中隐藏着的生命和信仰的答案——关于生命的重要原则,其实已经启示在我们身体之中。

《神的杰作》荣获ECPA 最富启发性书籍金牌奖。

神秘列车 豆瓣

作者:

[美国] 格雷尔·马库斯

译者:

姚向辉

南京大学出版社

2009

- 9

“或许是有史以来关于摇滚乐的最佳著作”

——《滚石》杂志

“和最好的摇滚乐一样,触及了美国和美国音乐的心智与灵魂。”

——布鲁斯•斯普林斯汀

这本有关摇滚乐和美国文化的杰出研究书籍于一九七五年首版时,许多书评人称它是此主题下的最佳作品。现在,《神秘列车》的经典地位已然确立,它鼓舞了整整一代的音乐家、乐迷和作者。在这个版本中,作者修订了正文,令人不胜欢喜的资料性部分“备注与唱片目录”也经过了更新和扩充。多数读者依然会同意《滚石》杂志对《神秘列车》的评价——“或许是有史以来关于摇滚的最佳著作”。

《神秘列车》的闪光点不胜枚举,在很多人看来,书中论述埃尔维斯的卓越章节“普利亚特”是关于普莱斯利的众多文字中最具洞察力的。普莱斯利辞世后,马库斯的文章从喧哗和歇斯底里中浮现出来,成为美国文化批评的一个地标,达到了“狂喜、恐惧和理解的高峰”(《村声》杂志,弗兰克•里奇)。

通过六位艺人——先辈:罗伯特•约翰逊和“口琴”弗兰克,继承人:兰迪•纽曼、“乐队”乐队、斯莱•斯通,以及普莱斯利——按照乔恩•兰道在《滚石》杂志上所写,马库斯“就美国和摇滚乐写下如此有创新精神的野心之作,在体裁、智慧和创造力上都冒了很大风险。马库斯经常引用‘乐队’乐队的罗比•罗伯逊的名言:音乐绝不该是无害的。这本优秀著作的美妙之处便在于,它也绝非无害。”

“任何对美国或美国音乐有兴趣的人都应该读的书。”——《纽约时报》

——《滚石》杂志

“和最好的摇滚乐一样,触及了美国和美国音乐的心智与灵魂。”

——布鲁斯•斯普林斯汀

这本有关摇滚乐和美国文化的杰出研究书籍于一九七五年首版时,许多书评人称它是此主题下的最佳作品。现在,《神秘列车》的经典地位已然确立,它鼓舞了整整一代的音乐家、乐迷和作者。在这个版本中,作者修订了正文,令人不胜欢喜的资料性部分“备注与唱片目录”也经过了更新和扩充。多数读者依然会同意《滚石》杂志对《神秘列车》的评价——“或许是有史以来关于摇滚的最佳著作”。

《神秘列车》的闪光点不胜枚举,在很多人看来,书中论述埃尔维斯的卓越章节“普利亚特”是关于普莱斯利的众多文字中最具洞察力的。普莱斯利辞世后,马库斯的文章从喧哗和歇斯底里中浮现出来,成为美国文化批评的一个地标,达到了“狂喜、恐惧和理解的高峰”(《村声》杂志,弗兰克•里奇)。

通过六位艺人——先辈:罗伯特•约翰逊和“口琴”弗兰克,继承人:兰迪•纽曼、“乐队”乐队、斯莱•斯通,以及普莱斯利——按照乔恩•兰道在《滚石》杂志上所写,马库斯“就美国和摇滚乐写下如此有创新精神的野心之作,在体裁、智慧和创造力上都冒了很大风险。马库斯经常引用‘乐队’乐队的罗比•罗伯逊的名言:音乐绝不该是无害的。这本优秀著作的美妙之处便在于,它也绝非无害。”

“任何对美国或美国音乐有兴趣的人都应该读的书。”——《纽约时报》

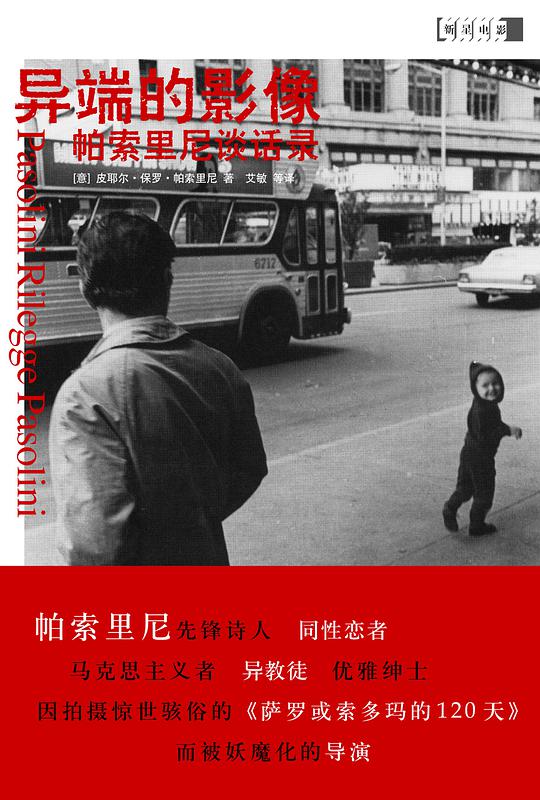

异端的影像 豆瓣

8.0 (5 个评分)

作者:

(意)皮耶尔·保罗·帕索里尼

译者:

余艳

/

肖艳丽

…

新星出版社

2008

- 1

这本访谈录是帕索里尼对自己不平凡的人生经历和创作过程的一次总体回顾,深入阐述了自己的美学观念和文化思想的嬗变。全书由两部分组成。第一部分为时任意大利驻美国使馆的文化参赞朱塞佩•卡尔迪洛1969年在纽约对帕索里尼的录音采访,后由纽约大学意大利文学教授、美国意大利诗歌研究会主席、批评家路易吉•丰塔内拉整理而成。在整理这段访谈时,路易吉•丰塔内拉曾说:“听这份珍贵的录音,仿佛亲身感受到了60年代末的那些不平凡的岁月。”第二部分为著名文化记者奥斯瓦尔德•斯塔克1968年在罗马期间对帕索里尼进行的历时两周的采访,这份不可多得的访谈录从1969年出版以来,成为研究帕索里尼的著作引用最多的文字之一。