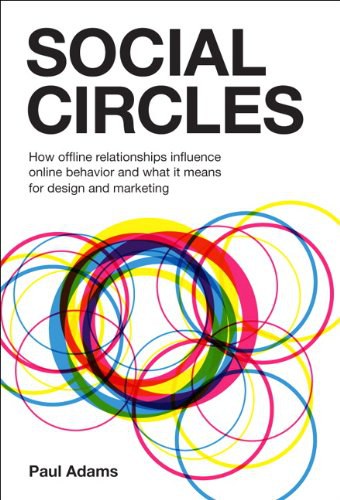

Businesses are starting to operate in the world of the social web, but most have a very poor understanding of social interaction, and its huge impact on how successful their endeavors will be. It is much more complicated than just business blogs or official company Twitter accounts. Most of people's interactions with each other and with brands happen offline, away from computers, and often away from mobile phones. What people do offline has a huge impact on what they do online. Social Circles, by lead researcher for social media Paul Adams, is about helping business understand this offline/online relationship.

Research has shown time and again how people have multiple independent circles of friends, all of whom they trust in different ways, and all of whom wield varying degrees of influence. People are using social networks to interact with people they already know offline, and not to make new connections with people they don’t know. They are recreating their offline social circles online. Understanding these social circles is the key to successful behavioral advertising.