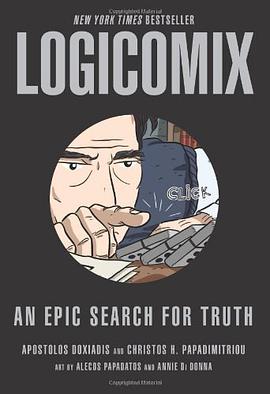

An innovative, dramatic graphic novel about the treacherous pursuit of the foundations of mathematics. This exceptional graphic novel recounts the spiritual odyssey of philosopher Bertrand Russell. In his agonized search for absolute truth, Russell crosses paths with legendary thinkers like Gottlob Frege, David Hilbert, and Kurt Godel, and finds a passionate student in the great Ludwig Wittgenstein. But his most ambitious goal--to establish unshakable logical foundations of mathematics--continues to loom before him. Through love and hate, peace and war, Russell persists in the dogged mission that threatens to claim both his career and his personal happiness, finally driving him to the brink of insanity. This story is at the same time a historical novel and an accessible explication of some of the biggest ideas of mathematics and modern philosophy. With rich characterizations and expressive, atmospheric artwork, the book spins the pursuit of these ideas into a highly satisfying tale. Probing and ingeniously layered, the book throws light on Russell's inner struggles while setting them in the context of the timeless questions he spent his life trying to answer. At its heart, "Logicomix "is a story about the conflict between an ideal rationality and the unchanging, flawed fabric of reality.Apostolos Doxiadis studied mathematics at Columbia University. His international bestseller "Uncle Petros and Goldbach's Conjecture" spearheaded the impressive entrance of mathematics into the world of storytelling. Apart from his work in fiction, Apostolos has also worked in film and theater and is an internationally recognized expert on the relationship of mathematics to narrative. Christos H. Papadimitriou is C . Lester Hogan professor of computer science at the University of California, Berkeley. He was won numerous international awards for his pioneering work in computational complexity and algorithmic game theory. Christos is the author of the novel "Turing: A Novel about Computation." Alecos Papadatos worked for over twenty years in film animation in France and Greece. In 1997, he became a cartoonist for the major Athens daily "To Vima." He lives in Athens with his wife, Annie Di Donna, and their two children. Annie Di Donna studied graphic arts and painting in France and has worked as animator on many productions, among them "Babar" and "Tintin." Since 1991, she has been running an animation studio with her husband, Alecos Papadatos. This innovative graphic novel is based on the early life of the brilliant philosopher Bertrand Russell. Russell and his impassioned pursuit of truth. Haunted by family secrets and unable to quell his youthful curiosity, Russell became obsessed with a Promethean goal: to establish the logical foundation of all mathematics. In his agonized search for absolute truth, Russell crosses paths with legendary thinkers like Gottlob Frege, David Hilbert, and Kurt Godel, and finds a passionate student in the great Ludwig Wittgenstein. But the object of his defining quest continues to loom before him. Through love and hate, peace and war, Russell persists in the dogged mission that threatens to claim both his career and his personal happiness, finally driving him to the brink of insanity. "Logicomix" is at the same time a historical novel and an accessible explication to some of the biggest ideas of mathematics and modern philosophy. With rich characterizations and expressive, atmospheric artwork, the book spins the pursuit of these ideas into a captivating tale. Probing and ingeniously layered, the book throws light on Russell's inner struggles while setting them in the context of the timeless questions he spent his life trying to answer. At its heart, "Logicomix" is a story about the conflict between an ideal rationality and the unchanging, flawed fabric of reality. "At the heart of Logicomix stands Sir Bertrand Russell, a man determined to find a way of arriving at absolutely right answers. It's a tale within a tale, as the two authors and two graphic artists ardently pursue their own search for truth and appear as characters in the book. As one of them assures us, this won't be 'your typical, usual comic book.' Their quest takes shape and revolves around a lecture given by Russell at an unnamed American university in 1939, a lecture that is really, as he himself tells us, the story of his life and of his pursuit of real logical truth. With Proustian ambition and exhilarating artwork, "Logicomix"'s search for truth encounters head-on the horrors of the Second World War and the agonizing question of whether war can ever be the right choice. Russell himself had to confront that question personally: he endured six months in jail for his pacifism. Russell was determined to find the perfect logical method for solving all problems and attempted to remold human nature in his experimental school at Beacon Hill. Despite repeated failures, Russell never stopped being 'a sad little boy desperately seeking ways out of the deadly vortex of uncertainty.' The book is a visual banquet chronicling Russell's lifelong pursuit of 'certainty in total rationality.' As Logic and Mathematics, the last bastions of certainty, fail him, and as Reason proves not absolute, Russell is forced to face the fact that there is no Royal Road to Truth. Authors Dosiadis and Papadimitriou perfectly echo Russell's passion, with a sincere, easily grasped text amplified with breathtaking visual richness, making this the most satisfying graphic novel of 2009, a titanic artistic achievement of more than 300 pages, all of it pure reading joy."--Nick DiMartino, "Shelf Awareness" "This is an extraordinary graphic novel, wildly ambitious in daring to put into words and drawings the life and thought of one of the great philosophers of the last century, Bertrand Russell. The book is a rare intellectual and artistic achievement, which will, I am sure, lead its readers to explore realms of knowledge they thought were forbi