jiyun - 标记

太后與我 豆瓣

作者:

埃蒙德‧巴恪思

译者:

王笑歌

新世紀出版社

2011

- 4

埃蒙德•特拉內•巴恪思男爵(Sir Edmund Trelawny Backhouse),1873年出生於英國約克郡的列治文市(Richmond),祖上是曾經顯赫的奎克(Quaker)家族,後就讀牛津大學。

1898年,巴恪思來到北京,由於精通漢語、蒙古語和滿語,很快成為《泰晤士報》以及英國外交部的翻譯。

1903年,滿清政府擢升他為京師大學堂(後來成為北京大學)法律和文學教授;一年後成為英國外務處專員。

1910年巴恪思與《泰晤士報》記者 布蘭德(J. O. P. Bland)合作,出版了《太后統治下的中國》(China under the Empress Dowager )一書,風靡世界。該書首次以全面的視野向讀者展示了清朝末年中國帝制上最後一位偉大統治者慈禧太后的形象。

1913至1922年之間,巴恪思把大量珍貴的中文印刷書以及部分卷軸和手稿,都捐獻給牛津大學博多萊安(Bodleian)圖書館。

巴恪思於1944年1月辭世於北京,在臨終前一年,他完成了自傳體著作《太后與我》(DÉCADENCE MANDCHOUE)。在書中巴恪思以回憶錄的形式記錄了他在清朝末年寓居中國的生活。巴恪思身後,《太后與我》的手稿由其友人賀普利(R. Hoeppli)醫生轉交給牛津大學博多萊安圖書館保存至今。本書的出版是該手稿塵封68年之後首見天日。

巴恪思一生中稱自己不但見過許多赫赫有名的文學和政治人物,而且曾與他們同床共枕。他記述了他與不少名人的性交往,其描寫可說細緻入微,包括奧斯卡•王爾德(Oscar Wilde),保羅•魏爾倫(Paul Verlaine)以及索爾茲伯里(Salisbury)首相 。他所披露的曖昧關係幾乎都是同性戀,衹除了在本書中披露的一人例外,而此人竟是石破天驚的大人物:中國一代專制統治者慈禧皇太后。

1898年,巴恪思來到北京,由於精通漢語、蒙古語和滿語,很快成為《泰晤士報》以及英國外交部的翻譯。

1903年,滿清政府擢升他為京師大學堂(後來成為北京大學)法律和文學教授;一年後成為英國外務處專員。

1910年巴恪思與《泰晤士報》記者 布蘭德(J. O. P. Bland)合作,出版了《太后統治下的中國》(China under the Empress Dowager )一書,風靡世界。該書首次以全面的視野向讀者展示了清朝末年中國帝制上最後一位偉大統治者慈禧太后的形象。

1913至1922年之間,巴恪思把大量珍貴的中文印刷書以及部分卷軸和手稿,都捐獻給牛津大學博多萊安(Bodleian)圖書館。

巴恪思於1944年1月辭世於北京,在臨終前一年,他完成了自傳體著作《太后與我》(DÉCADENCE MANDCHOUE)。在書中巴恪思以回憶錄的形式記錄了他在清朝末年寓居中國的生活。巴恪思身後,《太后與我》的手稿由其友人賀普利(R. Hoeppli)醫生轉交給牛津大學博多萊安圖書館保存至今。本書的出版是該手稿塵封68年之後首見天日。

巴恪思一生中稱自己不但見過許多赫赫有名的文學和政治人物,而且曾與他們同床共枕。他記述了他與不少名人的性交往,其描寫可說細緻入微,包括奧斯卡•王爾德(Oscar Wilde),保羅•魏爾倫(Paul Verlaine)以及索爾茲伯里(Salisbury)首相 。他所披露的曖昧關係幾乎都是同性戀,衹除了在本書中披露的一人例外,而此人竟是石破天驚的大人物:中國一代專制統治者慈禧皇太后。

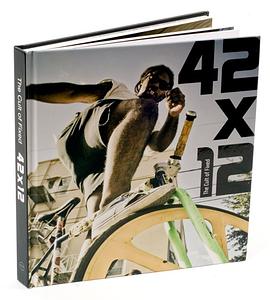

42x12. The Cult of Fixed 豆瓣

作者:

Potter, Patrick

2010

- 5

So Just who is the Fixie rider? It's the buzz question that a lot of people want to know right now. If we're to believe some, then the Fixie rider is a horribly spoilt late twenty something male of affluent background. He's never been required to grow up and spends all of his pocket money on cool toys and fads in a never ending effort to be trendy. Cynics would say that the Fixie rider is a myth in the process of being invented by those people who want to sell stuff to rich kids; ie the brands. Through contemporary observation and the collaboration of those on the inside from Taiwan to New York, Brick Lane to Tokyo, 42x12 gives a unique insight into whats going on at ground level.

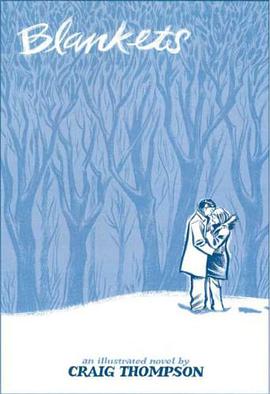

Blankets 豆瓣 Goodreads Min reol

Blankets

8.4 (7 个评分)

作者:

Craig Thompson

Top Shelf Productions

2003

- 8

At 592 pages, Blankets may well be the single largest graphic novel ever published without being serialized first. Wrapped in the landscape of a blustery Wisconsin winter, Blankets explores the sibling rivalry of two brothers growing up in the isolated country, and the budding romance of two coming-of-age lovers. A tale of security and discovery, of playfulness and tragedy, of a fall from grace and the origins of faith. A profound and utterly beautiful work from Craig Thompson. The New Printing corrects 3 small typos, widening the spine graphics, but otherwise is identical to the first printing.

The Selfish Gene 豆瓣

The Selfish Gene

作者:

Richard Dawkins

Oxford University Press, USA

1990

- 10

最能代表二十世纪的百大好书之一

像小说般精采的科普书,全球畅销百万册

任何生物,包括我们,都只是求生机器,

暗地里已被输入某些程式,用来保养那些叫做基因的自私分子。

这么说来,我们不都成了基因的俘虏?

种种行为早已由基因命定?真是这样吗?

如果您不愿意成为基因的俘虏,就请先了解《自私的基因》。

这本书充满想像力,就像科幻小说……

任何生物,包括我们,都只是求生机器,

暗地里已被输入某些程式,

用来保养那些叫做基因的自私分子。

这么说来,我们不都成了基因的俘虏?

但这本书却是实实在在的科学……

动物也会实施家庭计画?

父母对子女的照顾,会有大小眼吗?

雌性择偶为何比雄性更小心?

工蚁凭什么要为女蚁王卖命?

好人真的会出头吗?

从「自私的基因」观点出发,这些问题全都可以找到答案。

名人推荐

《自私的基因》这本科普书,

让每一位读者读来,都觉得自己一定是个天才。

《纽约时报》

这本书寓意深厚、机敏流露,

实在写得太好了……

令人忍不住拍手叫好!

梅达华(Peter Medawar),诺贝尔生理医学奖得主

讨论演化的科普书很常见;好的科普书很罕见。

而道金斯的书,堪称绝佳之作。

查诺夫(Eric L. Charnov),《生物评论季刊》

Inheriting the mantle of revolutionary biologist from Darwin, Watson, and Crick, Richard Dawkins forced an enormous change in the way we see ourselves and the world with the publication of The Selfish Gene. Suppose, instead of thinking about organisms using genes to reproduce themselves, as we had since Mendel's work was rediscovered, we turn it around and imagine that "our" genes build and maintain us in order to make more genes. That simple reversal seems to answer many puzzlers which had stumped scientists for years, and we haven't thought of evolution in the same way since.

Why are there miles and miles of "unused" DNA within each of our bodies? Why should a bee give up its own chance to reproduce to help raise her sisters and brothers? With a prophet's clarity, Dawkins told us the answers from the perspective of molecules competing for limited space and resources to produce more of their own kind. Drawing fascinating examples from every field of biology, he paved the way for a serious re-evaluation of evolution. He also introduced the concept of self-reproducing ideas, or memes, which (seemingly) use humans exclusively for their propagation. If we are puppets, he says, at least we can try to understand our strings. --Rob Lightner --This text refers to an out of print or unavailable edition of this title.

像小说般精采的科普书,全球畅销百万册

任何生物,包括我们,都只是求生机器,

暗地里已被输入某些程式,用来保养那些叫做基因的自私分子。

这么说来,我们不都成了基因的俘虏?

种种行为早已由基因命定?真是这样吗?

如果您不愿意成为基因的俘虏,就请先了解《自私的基因》。

这本书充满想像力,就像科幻小说……

任何生物,包括我们,都只是求生机器,

暗地里已被输入某些程式,

用来保养那些叫做基因的自私分子。

这么说来,我们不都成了基因的俘虏?

但这本书却是实实在在的科学……

动物也会实施家庭计画?

父母对子女的照顾,会有大小眼吗?

雌性择偶为何比雄性更小心?

工蚁凭什么要为女蚁王卖命?

好人真的会出头吗?

从「自私的基因」观点出发,这些问题全都可以找到答案。

名人推荐

《自私的基因》这本科普书,

让每一位读者读来,都觉得自己一定是个天才。

《纽约时报》

这本书寓意深厚、机敏流露,

实在写得太好了……

令人忍不住拍手叫好!

梅达华(Peter Medawar),诺贝尔生理医学奖得主

讨论演化的科普书很常见;好的科普书很罕见。

而道金斯的书,堪称绝佳之作。

查诺夫(Eric L. Charnov),《生物评论季刊》

Inheriting the mantle of revolutionary biologist from Darwin, Watson, and Crick, Richard Dawkins forced an enormous change in the way we see ourselves and the world with the publication of The Selfish Gene. Suppose, instead of thinking about organisms using genes to reproduce themselves, as we had since Mendel's work was rediscovered, we turn it around and imagine that "our" genes build and maintain us in order to make more genes. That simple reversal seems to answer many puzzlers which had stumped scientists for years, and we haven't thought of evolution in the same way since.

Why are there miles and miles of "unused" DNA within each of our bodies? Why should a bee give up its own chance to reproduce to help raise her sisters and brothers? With a prophet's clarity, Dawkins told us the answers from the perspective of molecules competing for limited space and resources to produce more of their own kind. Drawing fascinating examples from every field of biology, he paved the way for a serious re-evaluation of evolution. He also introduced the concept of self-reproducing ideas, or memes, which (seemingly) use humans exclusively for their propagation. If we are puppets, he says, at least we can try to understand our strings. --Rob Lightner --This text refers to an out of print or unavailable edition of this title.

美好生活 豆瓣

Den kultiverade människan

9.0 (31 个评分)

作者:

[瑞典] 奥维·洛夫格伦

/

乔纳森·弗雷克曼

译者:

赵丙祥

/

罗杨 等

北京大学出版社

2011

- 1

本书以中产阶级的生活方式为观察对象,透过丰富鲜活的民俗材料,描述了1880年至1910年间的瑞典中产阶级的生活图景:他们尝试摆脱“暴发户”的嘴脸,并希望与农民、没落贵族以及无产者划清界限;在努力营造自身的文化和生活方式的同时,他们也认为自己的文化形式是最文明、最先进的,并应被推广给普罗大众。正是在对“美好生活”的包装与塑造中,中产阶级自身的文化和价值观也成功地渗透到现代日常生活的每一个琐碎庸常的角落。

对于世纪之交瑞典中产阶级的这一研究发人深省,它表明对中产阶级的研究与认识应当基于理解而非抨击;本书的另一个重要贡献是表现历史研究可以结合其他相邻学科的方法。这两个成就令人鼓舞。

——Journal of Modern History

作者们所体现的知识视野之广令人惊叹。他们对来自民族学档案、课本、回忆录、小说和礼仪手册中的材料巧手编织,展现了中产阶级、农民和工人阶级的丰富的日常生活画面。本书还对社会文化的复杂性、冲突与抵牾进行了深入的思考,而这些内容往往都被忽视了。

——American Anthropologist

本书融合了历史学和民族学的方法所呈现的生活方式,不仅能吸引斯堪底纳维亚的学者们,同样也能吸引历史学家、社会学家,以及试图描述与解读19世纪西方文化和中产阶级的所有人。

——Ethnos

对于世纪之交瑞典中产阶级的这一研究发人深省,它表明对中产阶级的研究与认识应当基于理解而非抨击;本书的另一个重要贡献是表现历史研究可以结合其他相邻学科的方法。这两个成就令人鼓舞。

——Journal of Modern History

作者们所体现的知识视野之广令人惊叹。他们对来自民族学档案、课本、回忆录、小说和礼仪手册中的材料巧手编织,展现了中产阶级、农民和工人阶级的丰富的日常生活画面。本书还对社会文化的复杂性、冲突与抵牾进行了深入的思考,而这些内容往往都被忽视了。

——American Anthropologist

本书融合了历史学和民族学的方法所呈现的生活方式,不仅能吸引斯堪底纳维亚的学者们,同样也能吸引历史学家、社会学家,以及试图描述与解读19世纪西方文化和中产阶级的所有人。

——Ethnos

被埋没的天才 豆瓣

Tesla: Man Out of Time

作者:

[美] 玛格丽特·切尼

/

[美] 尼古拉·特斯拉

译者:

陈璐

重庆出版社

2010

尼古拉•特斯拉被西方科学界的精英人物誉为是唯一堪比达•芬奇并超越爱因斯坦的伟大科学家,是人类有史以来最伟大的天才、发明创造的巨匠,但由于他身上同时也具有某种神秘甚至超自然的特质,也有人称他为神秘怪客或超人。是他发明和创造了交流电系统,对现代世界工业产生了深远影响。他在科学和工程学领域取得了大约1000项发明。他的很多研究项目,因为大大超前于时代,技术条件远远无法跟上,而难以在他的有生之年完成。迄今为止,全世界的科学发明体系仍然建立在特斯拉的遗产之上,是他“发明”了现代世界。

然而,因为历史上一些利益集团的阴谋,和美国军方一些更为神秘的理由,他的成就与事迹被人为地打压或隐瞒,以致绝大多绝普通人连他的名字都没有听说过。但随着人类对环境破坏的加大而引发出对清洁能源与自由能源(免费能源)的渴求,特斯拉的名字又再次浮出水面。

本书是西方关于特拉斯的众多著述中最权威也最畅销的一部。在本书中,作者对特斯拉奇特的命运与遭遇进行了深入研究,并将其详尽而生动地予以揭示。

在这部迄今为止最好的尼古拉•特斯拉传记中,玛格丽特•切尼发掘了这一位20世纪最伟大的科学家及发明家被埋没的、杰出而有预知能力的宏伟思想。尼古拉•特斯拉被他的敌人称作疯子,被钦服他的人称为天才,被世人公认为一个谜。而毫无疑问,他是一位开拓性的发明家,创造了一系列令人惊叹、甚至是让世界改头换面的装置。特斯拉不仅发现了旋转磁场——这是大多数交流电机器的基础,更将我们带向了机器人、计算机以及导弹科学的基本所在。然而,出乎所有人意料的是,所有这些装置的创造并无理论在先。他的天赋几乎是超自然的,他辉煌、热切燃烧的一生以及所有天才几乎都有的神经官能症,使其受扰于一系列的强迫症和恐惧症,并偏爱于铺张浪费的、凭脑海中的形象所见达成的试验方法。与此同时,他也是一位受人喜爱的社会人士,受到各色人等──包括马克•吐温和乔治•威斯汀豪斯等名人的钦佩,以及一大批社交名媛的爱慕。

从特斯拉出生于南斯拉夫,到20世纪40年代死于纽约,玛格丽特•切尼描绘了一位引人入胜的人物形象。按编年顺序探究的人物一生,是一种有效的方式,能给予我们生存其中的世界以持续不断的警示。本书深入探索了一位科学奇才仍有待于世人探究的成就,并调查了这位人物在科学之外所经历的种种困扰和古怪。

然而,因为历史上一些利益集团的阴谋,和美国军方一些更为神秘的理由,他的成就与事迹被人为地打压或隐瞒,以致绝大多绝普通人连他的名字都没有听说过。但随着人类对环境破坏的加大而引发出对清洁能源与自由能源(免费能源)的渴求,特斯拉的名字又再次浮出水面。

本书是西方关于特拉斯的众多著述中最权威也最畅销的一部。在本书中,作者对特斯拉奇特的命运与遭遇进行了深入研究,并将其详尽而生动地予以揭示。

在这部迄今为止最好的尼古拉•特斯拉传记中,玛格丽特•切尼发掘了这一位20世纪最伟大的科学家及发明家被埋没的、杰出而有预知能力的宏伟思想。尼古拉•特斯拉被他的敌人称作疯子,被钦服他的人称为天才,被世人公认为一个谜。而毫无疑问,他是一位开拓性的发明家,创造了一系列令人惊叹、甚至是让世界改头换面的装置。特斯拉不仅发现了旋转磁场——这是大多数交流电机器的基础,更将我们带向了机器人、计算机以及导弹科学的基本所在。然而,出乎所有人意料的是,所有这些装置的创造并无理论在先。他的天赋几乎是超自然的,他辉煌、热切燃烧的一生以及所有天才几乎都有的神经官能症,使其受扰于一系列的强迫症和恐惧症,并偏爱于铺张浪费的、凭脑海中的形象所见达成的试验方法。与此同时,他也是一位受人喜爱的社会人士,受到各色人等──包括马克•吐温和乔治•威斯汀豪斯等名人的钦佩,以及一大批社交名媛的爱慕。

从特斯拉出生于南斯拉夫,到20世纪40年代死于纽约,玛格丽特•切尼描绘了一位引人入胜的人物形象。按编年顺序探究的人物一生,是一种有效的方式,能给予我们生存其中的世界以持续不断的警示。本书深入探索了一位科学奇才仍有待于世人探究的成就,并调查了这位人物在科学之外所经历的种种困扰和古怪。

宽银幕 豆瓣

Widescreen: Watching. Real. People. Elsewhere

作者:

[英] 马克·卡曾斯

译者:

李伟红

2011

- 1

《宽银幕:观看、真实、人物、在别处》内容简介:在过去的十年中,电影发生了巨大的变化:亚洲电影主动出击;一直萎靡的纪录片流派取得了突破:数字电影和DVD使得低迷已久的电影历史得以复兴,并在进一步实行方案革新;世界电影已经朝着真实性和视觉性的方向转移;而动画片也比自迪斯尼成立以来的任何时候都更占主导地位。因此,每个月,评论家兼电影制片人的马克·卡曾斯都会在知名杂志《前景》(Prospect)中指出这些变化并予以形象地阐述。在对英国、欧洲、伊朗、印度和墨西哥电影的评论中,作者注意到了现代电影中易变的社会潮流和审美意蕴。

《宽银幕:观看、真实、人物、在别处》正是这一成果的体现。今天,一位持怀疑态度的、有激情的电影见证人做出了他独出机杼的论断,您将会读到一部了不起的作品。

《宽银幕:观看、真实、人物、在别处》正是这一成果的体现。今天,一位持怀疑态度的、有激情的电影见证人做出了他独出机杼的论断,您将会读到一部了不起的作品。

都柏林人 豆瓣 Goodreads

Dubliners

8.8 (121 个评分)

作者:

[爱尔兰] 詹姆斯·乔伊斯

译者:

王逢振

上海译文出版社

2010

- 9

詹姆斯·乔伊斯(James Joyce,1882—1941),爱尔兰作家、诗人。1882年2月2日出生于都柏林,1941年1月13日卒于瑞士苏黎世。他是意识流文学的开山鼻祖,其长篇小说《尤利西斯》成为意识流文学的代表作,是二十世纪最伟大的小说之一。他一生颠沛流离,辗转于的里雅斯特、罗马、巴黎等地,多以教授英语和为报刊撰稿糊口,又饱受眼疾折磨,到晚年几乎完全失明。但他对文学矢志不渝,勤奋写作,终成一代巨匠。《都柏林人》是詹姆斯·乔伊斯久负盛名的短篇小说集,称得上20世纪整个西方最著名的短篇小说集了。1914年出版,置景于二三十年代的都柏林,截取中下层人民生活的横断面,一个片刻一群人,十五个故事汇集起来,宛若一幅印象主义的绘画,笔触简练,错落成篇,浮现出苍凉世态,遥远、清冷,然而精致,是上上之品。

遥望 豆瓣

Divisadero

7.2 (12 个评分)

作者:

[加拿大] 迈克尔·翁达杰

译者:

张芸

人民文学出版社

2010

- 10

有时,我躺在你的臂弯,你问我,希望自己身处哪个历史时刻。我会说,巴黎,科莱特去世的那个星期……巴黎,一九五四年八月三日。几天后,在为她举行的国葬上,一千枝百合将摆在她墓前,我愿置身其中,走过那条林荫道,两边是湿漉漉的柠檬树,然后驻足在巴黎皇宫她住的二楼公寓楼下。如科莱特这样的故人,他们的故事充盈我心。她是一位作家,曾评价自己唯一的优点是自我怀疑。

尼采说,“我们拥有艺术,所以不会被真相击垮。”一个事件的原貌,永无终结。库珀的故事和我妹妹的人生版图,永远令我魂萦梦牵。午夜过后,每当电话铃声响起,我提起话筒,幻想他们可能突然出现。我期待听到库珀的声音,或是克莱尔自报姓名前的深呼吸。

因为我已把自己和过去的那个“我”剥离开来,不再是那个和他们在一起的我。那时,我的名字叫安娜。

尼采说,“我们拥有艺术,所以不会被真相击垮。”一个事件的原貌,永无终结。库珀的故事和我妹妹的人生版图,永远令我魂萦梦牵。午夜过后,每当电话铃声响起,我提起话筒,幻想他们可能突然出现。我期待听到库珀的声音,或是克莱尔自报姓名前的深呼吸。

因为我已把自己和过去的那个“我”剥离开来,不再是那个和他们在一起的我。那时,我的名字叫安娜。

Modesty Blaise 豆瓣

作者:

Peter O'Donnell

Titan Books

2006

- 11

The dark underworld of espionage and crime is lit up by the fatal charms of the gorgeous Modesty Blaise — high priestess of pulp crime and goddess of cult thrillers!

Modesty Blaise has a close encounter in Take Me To Your Leader; Modesty and her friend, Willie Garvin, must save a young girl and her family with a little help from The Highland Witch; and in Cry Wolf, Sir Gerald Tarrant tries to hoodwink the duo with a false kidnapping... but all hell breaks loose when a real kidnapper strikes!

Featuring brand new story introductions by Modesty creator Peter O'Donnell, plus a very rare interview with O'Donnell, this latest addition to the Modesty Blaise library is not to be missed!

Modesty Blaise has a close encounter in Take Me To Your Leader; Modesty and her friend, Willie Garvin, must save a young girl and her family with a little help from The Highland Witch; and in Cry Wolf, Sir Gerald Tarrant tries to hoodwink the duo with a false kidnapping... but all hell breaks loose when a real kidnapper strikes!

Featuring brand new story introductions by Modesty creator Peter O'Donnell, plus a very rare interview with O'Donnell, this latest addition to the Modesty Blaise library is not to be missed!

意大利文艺复兴时期的文化与社会 豆瓣

The Italian Renaissance: Culture and Society in Italy

作者:

彼得·伯克

译者:

刘君

东方出版社

2007

当我们捧读伯克的《意大利文艺复兴时期的文化与社会》,很容易会联想到文化史大师布克哈特的名著《意大利文艺复兴时期的文化》。不过,本书侧重讨论意大利文艺复兴时期的艺术与社会,而这恰恰是布克哈特的《意大利文艺复兴时期的文化》中所缺失的。研究布克哈特的学者都知道,布氏对意大利艺术有相当精深的研究。早在《意大利文艺复兴时期的文化》问世前,他就出版了《意大利艺术品指南》,此后又出版《意大利文艺复兴时期的建筑》,最近,根据其遗稿整理成书的《以题材为主的意大利绘画史》也问世了。但不知何故,布氏在《意大利文艺复兴时期的文化》中并没有对意大利艺术进行任何认真的讨论。从这个意义上说,伯克的《意大利文艺复兴时期的文化与社会》不啻为一个很好的补充。

古典自由主义 豆瓣

Libertarianism: A Primer

作者:

大卫·鲍兹

译者:

陈青蓝

同心出版社

2009

《古典自由主义:入门读物》用无数证据捍卫了古典自由主义,是让那些大政府、保姆政府的最后辩护士们闭嘴的令人振奋的一击。大卫·鲍兹用平和的语调,揭示了深藏于美国最深处的理想,以及对个人自由的显而易见的尊崇。

——威廉·维尔德

美国这个国家由无数从内心深处信仰个人自由和个人责任的人组成。本书把人们这种内心深处的信仰用语言表达了出来。美国也是一个到处都是政客、学者和自以为是的精英的国家,这些人打心底里不相信自由和责任。本书狠狠踢了这些人的屁股。

——P.J.欧鲁克

在这个年代里,政客们口口声声说,大政府时代结束了,却以此为借口来追求一个更大更糟糕的政府。这时有人能够写一本书,回顾我们传统的每个方面,对古典自EB主义的基本原则进行描述,并且可读性强,信息丰富,的确是一件让人耳目一新的事情。大卫·鲍兹的这本入门读物将历史、哲学、经济学和法学结合在一起,杂以各种逸闻掌故,恢复了美国政治思想中的一个关键传统,并把它呈现在我们面前,这是一件值得赞誉的事情。

——理查德·爱泼斯坦

大家公认“大政府时代”同时也是一个政府无法履行其承诺的时代,尽管它一如既往地规模庞大。哪里出问题了?关于人性在政治中表现的哪些基本假设出错了?读一读《古典自由主义:入门读物》你会找到答案。”

——芝加哥先驱报

出版前言:

《古典自由主义:入门读物》在中国的出版象征着两个激动人心的进程:一是世界人民相互之间的距离变得越来越近;二是在经过一个世纪的战争与国家主义的肆虐之后,和平与自由的理念正在全世界范围内传播开来。

也许看上去这本书在中国的出版时机并不凑巧。目前,从法国总统到诺贝尔经济学奖得主都在宣称“自由放任资本主义完了”。一个美国中左派知识分子甚至欣喜若狂地说:“古典自由主义完蛋了”。这些批评家们是短视的。我们现在比以往任何时候都需要古典自由主义的理念——法治下的自由。

对于始于2008年末的这场经济危机,我们首要的任务是了解它,搞清楚它的起因。这是一次由政府管制、政府补贴和政府干预引起的危机,自然不可能用更多的管制、补贴和干预来治愈。克利斯托夫•希钦斯在他的文章中说:“次贷与衍生金融工具的恐慌摧毁了我们对信用的信念,但是从某种意义上可以说,其起因是每个人都被许诺可以得到一切,而结果是每个人都上了民粹主义的当”。

——威廉·维尔德

美国这个国家由无数从内心深处信仰个人自由和个人责任的人组成。本书把人们这种内心深处的信仰用语言表达了出来。美国也是一个到处都是政客、学者和自以为是的精英的国家,这些人打心底里不相信自由和责任。本书狠狠踢了这些人的屁股。

——P.J.欧鲁克

在这个年代里,政客们口口声声说,大政府时代结束了,却以此为借口来追求一个更大更糟糕的政府。这时有人能够写一本书,回顾我们传统的每个方面,对古典自EB主义的基本原则进行描述,并且可读性强,信息丰富,的确是一件让人耳目一新的事情。大卫·鲍兹的这本入门读物将历史、哲学、经济学和法学结合在一起,杂以各种逸闻掌故,恢复了美国政治思想中的一个关键传统,并把它呈现在我们面前,这是一件值得赞誉的事情。

——理查德·爱泼斯坦

大家公认“大政府时代”同时也是一个政府无法履行其承诺的时代,尽管它一如既往地规模庞大。哪里出问题了?关于人性在政治中表现的哪些基本假设出错了?读一读《古典自由主义:入门读物》你会找到答案。”

——芝加哥先驱报

出版前言:

《古典自由主义:入门读物》在中国的出版象征着两个激动人心的进程:一是世界人民相互之间的距离变得越来越近;二是在经过一个世纪的战争与国家主义的肆虐之后,和平与自由的理念正在全世界范围内传播开来。

也许看上去这本书在中国的出版时机并不凑巧。目前,从法国总统到诺贝尔经济学奖得主都在宣称“自由放任资本主义完了”。一个美国中左派知识分子甚至欣喜若狂地说:“古典自由主义完蛋了”。这些批评家们是短视的。我们现在比以往任何时候都需要古典自由主义的理念——法治下的自由。

对于始于2008年末的这场经济危机,我们首要的任务是了解它,搞清楚它的起因。这是一次由政府管制、政府补贴和政府干预引起的危机,自然不可能用更多的管制、补贴和干预来治愈。克利斯托夫•希钦斯在他的文章中说:“次贷与衍生金融工具的恐慌摧毁了我们对信用的信念,但是从某种意义上可以说,其起因是每个人都被许诺可以得到一切,而结果是每个人都上了民粹主义的当”。

中央公园西路 豆瓣

Three One-Act Plays

7.9 (61 个评分)

作者:

[美] 伍迪·艾伦

译者:

宁一中

上海译文出版社

2010

- 8

本书是伍迪·艾伦二○○三年出版的戏剧作品集,收入《滨河大道》、《老塞布鲁克镇》和《中央公园西路》三部作品。这三个围绕婚姻出轨现象而展开的故事,笔法轻松幽默,极富洞察力,有极强的可读性。剧中人物是典型的纽约人,他们开始看上去单纯无辜,随后却会遇上出乎意料的麻烦,或因卷入丑闻而陷入窘境。作品延续了伍迪·艾伦恒久的创作主题:主人公不断为自己找理由,掩盖自己的所作所为,而后不可避免地陷入不忠和骗局。所有戏剧元素,都借助伍迪·艾伦式即兴而精炼的对话巧妙表现出来,让人在忍俊不禁的同时陷入深思。

迷影文化史 豆瓣

7.6 (20 个评分)

作者:

李洋

复旦大学出版社

2010

- 8

如果你热爱电影,你会在这本书中找到伟大的知音,他们是电影史上最重要的名字:梅里爱、让•雷诺阿、路易•德吕克、安东尼奥尼、安德烈•巴赞、乔治•萨杜尔、亨利•朗格卢瓦、特吕弗……他们曾改写了电影史,并非因为他们在特定时代担负了某个身份,更因为他们对电影有着共同的热爱和痴迷,这独特的热爱和痴迷就是“迷影”(cinéphilie)。

苏珊•桑塔格说:“电影是一场圣战,电影是一种世界观。喜爱诗歌、歌剧和舞蹈的人心中不仅有诗歌、歌剧和舞蹈,但影迷会认为电影是他们的唯一。电影包容一切——他们的确做到这一点,电影既是艺术,也是生活。”迷影是一种精神,一种对电影的热爱、信仰和忠诚,如果没有对电影的爱,就没有电影的历史。

本书作者根据旅法多年积累的大量第一手资料,讲述了“迷影”如何改变了电影和电影文化的历史,从1895年电影的诞生到传奇杂志《电影手册》,从因痴迷电影而破产的乔治•梅里爱到电影理论家安德烈•巴赞与萨特的论战,从1950年代的“作者论”到1968年的“朗格卢瓦事件”……作者从“迷影情结”衍生的理论话语和美学话语角度触发,对“上镜头理论”、“摄影机笔论”、“作者论”等电影理论史上诸多重要话题的话语背景进行了清理,文笔生动又不失严谨,是电影爱好者、电影专业学生不可多得的必读佳作。

苏珊•桑塔格说:“电影是一场圣战,电影是一种世界观。喜爱诗歌、歌剧和舞蹈的人心中不仅有诗歌、歌剧和舞蹈,但影迷会认为电影是他们的唯一。电影包容一切——他们的确做到这一点,电影既是艺术,也是生活。”迷影是一种精神,一种对电影的热爱、信仰和忠诚,如果没有对电影的爱,就没有电影的历史。

本书作者根据旅法多年积累的大量第一手资料,讲述了“迷影”如何改变了电影和电影文化的历史,从1895年电影的诞生到传奇杂志《电影手册》,从因痴迷电影而破产的乔治•梅里爱到电影理论家安德烈•巴赞与萨特的论战,从1950年代的“作者论”到1968年的“朗格卢瓦事件”……作者从“迷影情结”衍生的理论话语和美学话语角度触发,对“上镜头理论”、“摄影机笔论”、“作者论”等电影理论史上诸多重要话题的话语背景进行了清理,文笔生动又不失严谨,是电影爱好者、电影专业学生不可多得的必读佳作。

知识分子与现代中国 豆瓣

Intellectuals and the State in Modern China: A Narrative History

作者:

Jerome B. Grieder

译者:

单正平

广西师范大学出版社

2010

- 5

写作这本书的初衷,是为了引起、满足普通读者的兴趣,他们希望分享一种具有吸引力但又陌生的历史经验中的某些东西。虽然我竭尽所知,也不可能面面俱到地讲述全景式的现代中国历史,但我希望,即使那些不同意我的解释观点的人,或者反对我评论某个人或问题的观点的人,会同意这是一个写给广大读者的故事。不应该把中国现代史仅仅看成是我们所理解的“现代世界”背景中的一个外来的碎片,而应看作一种历史经验。这个经验提供的重要的洞察方式,能使一些人们熟悉的观念和期望,在这个史无前例的全球化时代变得新鲜而且彼此关联,从而成为属于我们所有人的东西。

拔一根頭髮,在幻想的森林中漫步 豆瓣

作者:

Roger-Pol Droit

/

德瓦

联经出版社

2003

在一個安靜的房間裡呼喊自己的名字,你邊喝水邊尿尿,跟著螞蟻動,並凝視一隻鳥的死屍,或是尋找一種藍色的食物,稱讚一位陌生女人很美……。首先,你得將「我」視為另一個人,把世界當成幻覺,並以時間做誘餌,把形同薄紗般的語言給徹底掏空。透過最簡單而純粹的日常體驗,感受如何從現實界剝離。你將發現再平凡不過的日常生活裡,潛藏著無數令人驚異的哲思。它可能是一種冥想,接近於玩樂消遣,或是某種顛覆及思辨,甚至什麼都不說、不看、不聽、不想,但依舊是十足感官的。每一項體驗的過程不同,也沒有固定的結論,但你終究會有一些答案,並且體驗到:我們厚實擁抱下的世界,其實是如此輕盈而澄透的。

作者簡介:

德瓦(Roger-Pol Droit)

法國當代哲學家、國立科學研究中心(Centre National de la Recherche Scientifique)研究員,《世界報》專欄作家,訪談過二十世紀諸位哲學大師,如Michel Foucault,Umberto Eco,Paul Ricoeur,Claude Levi-Strauss,Jacques Derrida,Pierre Bourdieu,Jurgen Habermas等。著有《哲學家俱樂部》(La Compagnie des Philosophes)。

本書曾榮獲「法國電視評論獎」(Prix Essai France Television)(由法國最有名的讀書節目「猛浪譚」(Apostrophes)主持人Bernard Pivot主導的獎項),並榮登法國暢銷書排行榜(Livres Hebdo以及L'Express)前十名。

作者簡介:

德瓦(Roger-Pol Droit)

法國當代哲學家、國立科學研究中心(Centre National de la Recherche Scientifique)研究員,《世界報》專欄作家,訪談過二十世紀諸位哲學大師,如Michel Foucault,Umberto Eco,Paul Ricoeur,Claude Levi-Strauss,Jacques Derrida,Pierre Bourdieu,Jurgen Habermas等。著有《哲學家俱樂部》(La Compagnie des Philosophes)。

本書曾榮獲「法國電視評論獎」(Prix Essai France Television)(由法國最有名的讀書節目「猛浪譚」(Apostrophes)主持人Bernard Pivot主導的獎項),並榮登法國暢銷書排行榜(Livres Hebdo以及L'Express)前十名。