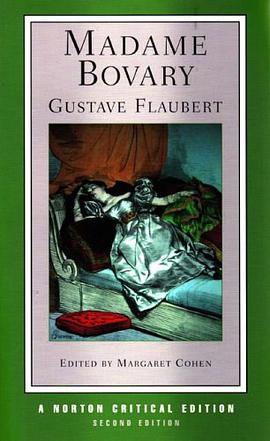

The text of this Norton Critical Edition is based on Eleanor Marx Aveling's celebrated translation, revised by Paul de Man. Margaret Cohen's careful editorial revision modernizes and renews Flaubert's stylistic masterpiece. In addition, Cohen has added to the Second Edition a new introduction, substantially new annotations, and twenty-one striking images, including photographs and engravings, that inform students' understanding of middle-class life in nineteenth-century provincial France. In Madame Bovary , Flaubert created a cogent counterdiscourse that exposed and resisted the dominant intellectual and social ideologies of his age. The novel's subversion of conventional moral norms inevitably created controversy and eventually led to Flaubert's prosecution by the French government on charges of offending "public and religious morality." This Norton edition is the only one available that includes the complete manuscript from Flaubert's 1857 trial. "Criticism" includes sixteen studies regarding the novel's central themes, twelve of them new to the Second Edition, including essays by Charles Baudelaire, Henry James, Roland Barthes, Jonathan Culler, and Naomi Schor. A Chronology and Selected Bibliography are also included. About the Series : No other series of classic texts equals the caliber of the Norton Critical Editions . Each volume combines the most authoritative text available with the comprehensive pedagogical apparatus necessary to appreciate the work fully. Careful editing, first-rate translation, and thorough explanatory annotations allow each text to meet the highest literary standards while remaining accessible to students. Each edition is printed on acid-free paper and every text in the series remains in print. Norton Critical Editions are the choice for excellence in scholarship for students at more than 2,000 universities worldwide.