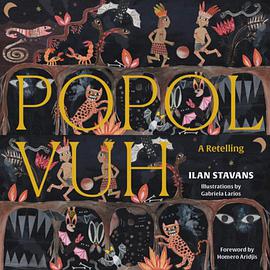

An inspired and urgent prose retelling of the Maya myth of creation by acclaimed Latin American author and scholar Ilan Stavans, gorgeously illustrated by Salvadoran folk artist Gabriela Larios and introduced by renowned author, diplomat, and environmental activist Homero Aridjis.

The archetypal creation story of Latin America, the Popol Vuh began as a Maya oral tradition millennia ago. In the mid-sixteenth century, as indigenous cultures across the continent were being threatened with destruction by European conquest and Christianity, it was written down in verse by members of the K’iche’ nobility in what is today Guatemala. In 1701, that text was translated into Spanish by a Dominican friar and ethnographer before vanishing mysteriously.

Cosmic in scope and yet intimately human, the Popol Vuh offers invaluable insight into the Maya way of life before being decimated by colonization―their code of ethics, their views on death and the afterlife, and their devotion to passion, courage, and the natural world. It tells the story of how the world was created in a series of rehearsals that included wooden dummies, demi-gods, and eventually humans. It describes the underworld, Xibalba―a place as harrowing as Dante’s hell―and relates the legend of the ultimate king, who, in the face of tragedy, became a spirit that accompanies his people in their struggle for survival.

Popol Vuh: A Retelling is a one-of-a-kind prose rendition of this sacred text that is as seminal as the Bible and the Qur'an, the Ramayana and the Odyssey. Award-winning scholar of Latin American literature Ilan Stavans brings a fresh creative energy to the Popol Vuh, giving a new generation of readers the opportunity to connect with this timeless story and with the plight of the indigenous people of the Americas.