穷途 - 标记

永夜微光 Goodreads 豆瓣 谷歌图书

8.8 (5 个评分)

作者:

沈志中

國立臺灣大學出版中心

2019

- 01

佛洛伊德留給這個時代最重要的遺產,是對於精神的提問方式能夠不斷翻新的知識力量。拉岡重新閱讀佛洛伊德的原因,在於他肯定精神分析是具有前瞻視野的理論,但這個應當對人類知識與實踐帶來革命的理論,本身卻建立在一個薄弱的基礎上。因此,拉岡的理論工作可喻為是對佛洛伊德這棟百年建築的二次施工。只是原本應是美化、修補的二次施工,卻變成了地基的全面翻新。本書的目的不僅是闡釋拉岡的理論觀點,更希望洞察拉岡如何重新賦予精神分析這棟百年建築新的生命。

本書為「拉岡學」研究的重要學術基礎,提取拉岡從1950年代起,橫跨二十多年系列講座(Séminaires)的核心概念,試圖以拉岡橫跨時代的講座論述,提出拉岡研究的主體性。作者以永夜微光的比喻,顯示拉岡的未竟革命大業,嘗試點出拉岡是在思考時代的暗影。閱讀拉岡,不是去追逐真理,而是如何在搜尋暗影中,生成人文思想和臨床實踐。只有透過此種策略,以一個綜觀式方法來閱讀拉岡,儘管可能只是微光,都可帶來深切的學術價值與影響力。

本書為「拉岡學」研究的重要學術基礎,提取拉岡從1950年代起,橫跨二十多年系列講座(Séminaires)的核心概念,試圖以拉岡橫跨時代的講座論述,提出拉岡研究的主體性。作者以永夜微光的比喻,顯示拉岡的未竟革命大業,嘗試點出拉岡是在思考時代的暗影。閱讀拉岡,不是去追逐真理,而是如何在搜尋暗影中,生成人文思想和臨床實踐。只有透過此種策略,以一個綜觀式方法來閱讀拉岡,儘管可能只是微光,都可帶來深切的學術價值與影響力。

基因组 豆瓣

Genome: The Autobiography of a Species in 23 Chapters

作者:

[英] 马特·里德利

译者:

尹烨

机械工业出版社

2021

- 2

万物伊始,沸腾的远古地球海洋中诞生了一个“词”,它携带自身的信息,自我复制,永不停歇。它让大海改变了颜色,让大地充满了绿意,让生命在地球上滋长,在蛮荒的世界上洒下文明的曙光。它就是基因,它塑造了生命,重塑了整个星球,也塑造了我们人类。

基因不仅作用于我们的身体,甚至对于我们的行为、性格、语言结构,乃至社会组织的构成都有着影响。我们的记忆、生活方式、智力水平,甚至道德情操都在一定程度上受着它的影响与束缚。我们的成就、苦难、意识似乎都在为基因所左右。但是我们并不是基因的奴隶,随着人类基因组的破解,生命奥秘的面纱正在一步步为我们揭开。而本书将告诉你我们人类与基因间的故事。

基因不仅作用于我们的身体,甚至对于我们的行为、性格、语言结构,乃至社会组织的构成都有着影响。我们的记忆、生活方式、智力水平,甚至道德情操都在一定程度上受着它的影响与束缚。我们的成就、苦难、意识似乎都在为基因所左右。但是我们并不是基因的奴隶,随着人类基因组的破解,生命奥秘的面纱正在一步步为我们揭开。而本书将告诉你我们人类与基因间的故事。

40%的工作沒意義,為什麼還搶著做? 豆瓣 谷歌图书 Goodreads

BULLSHIT JOBS

8.4 (35 个评分)

作者:

大衛.格雷伯(David Graeber)

译者:

李屹

商周出版

2019

- 1

其它标题:

40%的工作沒意義,為什麼還搶著做?論狗屁工作的出現與勞動價值的再思

狗屁工作的蔓延與膨脹如同病毒,充塞在我們社會的每一個角落。

沒有什麼比自己的工作從根本上就無用、對這個世界毫無貢獻更讓人沮喪的了。

恐怖的是,這是多數人所面臨的命運……

敬告全體冗員:廢的不是你,是那些毫無價值的狗屁工作!

★ 德國亞馬遜政治及社會學類、政治經濟類排行榜第一名

☆ 德國時代週報選書

★ 美國亞馬遜財金類排行榜第一名

☆ 英國亞馬遜經濟類排行榜第一名

★ 法國亞馬遜政治、企業投資類排行榜第一名

狂掃多國亞馬遜排行榜 No.1,報刊媒體瘋狂熱議,全球社畜含淚推薦

《債的歷史》大衛.格雷伯最新力作,顛覆你對工作的想像!

「《狗屁工作》是現代職場的大揭露,充滿各行各業從業人員真心告白。「涼差」不一定是「爽缺」,無所事事的工作不只是「廢」,員工還得費力假裝忙碌,瞎忙於一些瑣碎無聊的細節。這一類的狗屁工作誤國誤民,有時還帶來更例如金融海嘯的災難。」──何明修,臺灣大學社會學系教授

專文介紹 臺灣大學社會學系教授 何明修 /文化與政治評論人 張鐵志

有用推薦 清華大學人類學系助理教授 方怡潔

社會學家、作家 李明璁

主持人 陳嘉行(焦糖)

台灣勞動與社會政策研究協會執行長 張烽益

清華大學經濟學系教授 劉瑞華

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

◆ 為何這份工作明明爛透了,卻無法說出口?

◇ 強調效率利益至上的私營企業,冗員數竟然會比公部門還多?

◆ 「怨人有,笑人無」的全球民粹反智氛圍,居然也跟工作有關?

工作好無聊!這工作根本就是狗屁,有做沒做哪有差!你是不是也這樣怒吼千百次了?1930 年凱因斯曾預言,科技發展將讓人類工時變短,但這個願景並未實現:全世界發明了各式各樣叫不出名堂的「服務性」職業,各種諮詢、顧問、仲介、行政……根據統計,竟有高達 40% 的人在做這類工作。受訪者對自己工作的枯燥乏味感到絕望,感覺不出自身貢獻,「少了我根本沒差」。

上述「狗屁工作論」的發想源自 2013 年格雷伯一篇網路刊文。該文一推出後轟動全球,兩周內轉發逾百萬次,更在短時間內被譯成十幾種語言,甚至驚動主流財經媒體為文回應。全世界各地人士紛紛寄信給格雷伯,分享自身的狗屁工作經驗,讓他決定擴大該文篇幅,撰寫成一本書。本書中他援引諸多真實案例,將數年來的觀察、研究與反思悉數呈現。他舉出狗屁工作的五大類型,分析職員無可奈何的困頓心態,更回到歷史追溯資本社會及馬克思勞動價值論隱含的瑕疵,探討此類工作大量增生之因,以及為何政府不去遏止這類現象。他認為,狗屁工作貶抑了人的存在價值,更助長了當前社會反智民粹對立。狗屁工作是理解當代社會病徵的一個重要現象,所有人都應該正視這個從來沒人願意好好關注的問題。承繼他的犀利風格,本書將再度扭轉既定觀念,是新時代必讀的工作思維書。

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

國外讚譽

機敏,極富魅力。──《紐約客》雜誌(The New Yorker)

開創全新想法、激發群眾辯論的大師。—Slate

令人驚奇的原創思想家……總能以機敏風趣的口吻,傳達複雜的想法。—The Telegraph (UK)

對我們的工作生活一次發人深省的盤檢。──《金融時報》

記錄諸多悲慘個案之餘,這本書就像一幅肖像畫,畫出了這個社會忘了自身存在為何的面貌。──《衛報》

這本書想問,是否有個更好的方式能組織起全世界的工作──確實是個好問題。──《紐約時報》

既滑稽又活靈活現,點出了我們既定價值的一次文化轉移。──《紐約郵報》

這可能會是你今年讀到最棒的一本非小說書。記得別告訴你老闆就好。──The Globe and Mail

每一位千禧世代及Z世代的新科畢業生都該讀這本書……格雷伯以學院式的嚴謹但清爽易讀的文筆,帶我們理解這些似是而非又容易被誤解的狗屁工作。──網路媒體 Salon.com

先不管皮凱提或馬克思了。在社畜經濟底下,格雷伯說這一切都是狗屁……對那些做類似機器人煎肉排這種鳥工作、每分每秒都是煎熬的白領階級來說,這本書提供了一些指引。──科克斯書評(Kirkus Reviews)

國內推薦

揭露無用勞動的空虛價值,逼視無謂工作對人性消耗。──張烽益,台灣勞動與社會政策研究協會執行長

我早知道有些人做的事根本是狗屁工作,這本書提醒我,應該想想自己做的事會不會也是如此。──劉瑞華,清華大學經濟學系教授

沒有什麼比自己的工作從根本上就無用、對這個世界毫無貢獻更讓人沮喪的了。

恐怖的是,這是多數人所面臨的命運……

敬告全體冗員:廢的不是你,是那些毫無價值的狗屁工作!

★ 德國亞馬遜政治及社會學類、政治經濟類排行榜第一名

☆ 德國時代週報選書

★ 美國亞馬遜財金類排行榜第一名

☆ 英國亞馬遜經濟類排行榜第一名

★ 法國亞馬遜政治、企業投資類排行榜第一名

狂掃多國亞馬遜排行榜 No.1,報刊媒體瘋狂熱議,全球社畜含淚推薦

《債的歷史》大衛.格雷伯最新力作,顛覆你對工作的想像!

「《狗屁工作》是現代職場的大揭露,充滿各行各業從業人員真心告白。「涼差」不一定是「爽缺」,無所事事的工作不只是「廢」,員工還得費力假裝忙碌,瞎忙於一些瑣碎無聊的細節。這一類的狗屁工作誤國誤民,有時還帶來更例如金融海嘯的災難。」──何明修,臺灣大學社會學系教授

專文介紹 臺灣大學社會學系教授 何明修 /文化與政治評論人 張鐵志

有用推薦 清華大學人類學系助理教授 方怡潔

社會學家、作家 李明璁

主持人 陳嘉行(焦糖)

台灣勞動與社會政策研究協會執行長 張烽益

清華大學經濟學系教授 劉瑞華

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

◆ 為何這份工作明明爛透了,卻無法說出口?

◇ 強調效率利益至上的私營企業,冗員數竟然會比公部門還多?

◆ 「怨人有,笑人無」的全球民粹反智氛圍,居然也跟工作有關?

工作好無聊!這工作根本就是狗屁,有做沒做哪有差!你是不是也這樣怒吼千百次了?1930 年凱因斯曾預言,科技發展將讓人類工時變短,但這個願景並未實現:全世界發明了各式各樣叫不出名堂的「服務性」職業,各種諮詢、顧問、仲介、行政……根據統計,竟有高達 40% 的人在做這類工作。受訪者對自己工作的枯燥乏味感到絕望,感覺不出自身貢獻,「少了我根本沒差」。

上述「狗屁工作論」的發想源自 2013 年格雷伯一篇網路刊文。該文一推出後轟動全球,兩周內轉發逾百萬次,更在短時間內被譯成十幾種語言,甚至驚動主流財經媒體為文回應。全世界各地人士紛紛寄信給格雷伯,分享自身的狗屁工作經驗,讓他決定擴大該文篇幅,撰寫成一本書。本書中他援引諸多真實案例,將數年來的觀察、研究與反思悉數呈現。他舉出狗屁工作的五大類型,分析職員無可奈何的困頓心態,更回到歷史追溯資本社會及馬克思勞動價值論隱含的瑕疵,探討此類工作大量增生之因,以及為何政府不去遏止這類現象。他認為,狗屁工作貶抑了人的存在價值,更助長了當前社會反智民粹對立。狗屁工作是理解當代社會病徵的一個重要現象,所有人都應該正視這個從來沒人願意好好關注的問題。承繼他的犀利風格,本書將再度扭轉既定觀念,是新時代必讀的工作思維書。

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

國外讚譽

機敏,極富魅力。──《紐約客》雜誌(The New Yorker)

開創全新想法、激發群眾辯論的大師。—Slate

令人驚奇的原創思想家……總能以機敏風趣的口吻,傳達複雜的想法。—The Telegraph (UK)

對我們的工作生活一次發人深省的盤檢。──《金融時報》

記錄諸多悲慘個案之餘,這本書就像一幅肖像畫,畫出了這個社會忘了自身存在為何的面貌。──《衛報》

這本書想問,是否有個更好的方式能組織起全世界的工作──確實是個好問題。──《紐約時報》

既滑稽又活靈活現,點出了我們既定價值的一次文化轉移。──《紐約郵報》

這可能會是你今年讀到最棒的一本非小說書。記得別告訴你老闆就好。──The Globe and Mail

每一位千禧世代及Z世代的新科畢業生都該讀這本書……格雷伯以學院式的嚴謹但清爽易讀的文筆,帶我們理解這些似是而非又容易被誤解的狗屁工作。──網路媒體 Salon.com

先不管皮凱提或馬克思了。在社畜經濟底下,格雷伯說這一切都是狗屁……對那些做類似機器人煎肉排這種鳥工作、每分每秒都是煎熬的白領階級來說,這本書提供了一些指引。──科克斯書評(Kirkus Reviews)

國內推薦

揭露無用勞動的空虛價值,逼視無謂工作對人性消耗。──張烽益,台灣勞動與社會政策研究協會執行長

我早知道有些人做的事根本是狗屁工作,這本書提醒我,應該想想自己做的事會不會也是如此。──劉瑞華,清華大學經濟學系教授

夜游神 豆瓣

作者:

孙一圣

上海文艺出版社

2021

- 9

逆时代趣味的风格崛起之作,灵光闪烁的曹县故事集。

*

以叛乱的语言,游走于叙事的沟壑。贴身于经验,捕捞被我们遗漏的生活;又不断在语言的激荡里撑破经验的外壳,迸发摄人心魄的力量。情节犹如一张团成一团的纸缓缓摊开,意外获取细碎的折痕。故事里有试图证明自己存在的人,也有证明存在以后又撕裂自己的人。五篇风格各异的小说,相互勾连而成一部灵光闪烁的曹县故事集。

*

阿乙、但汉松、董啸、何平、胡桑、李静、林培源、赵松推荐阅读

*

本书收录了孙一圣近年来写的五个中短篇小说。虽然风格各异,但小说故事发生的背景大都在他的故乡曹县以及这个县城位处的更为广阔的平原。孙一圣的这些小说,呈现出一种不为目的所缚的自由流淌的状态。生活以日常的方式向我们敞开它的步履与投影、隐痛与暗伤、无知与领悟,以及当它迎面撞来时,我们的措手不及、恍然失神。孙一圣把自己浸没于细微的事体,不惮烦琐,往往以不同视角、时点彼此观看,反复涂抹、修正、涂抹,在这个过程中,真实的质感缓缓浮现。他小说里的人物总是影影绰绰,情节乍然而起又默默消失,物事也在闪烁的笔触下不甚分明。或许,人物、情节、物事,均非小说的主角。他所写的,毋宁是那向着天际漫溢开去的平原,以及从那平原流逝而过的时间。

*

以叛乱的语言,游走于叙事的沟壑。贴身于经验,捕捞被我们遗漏的生活;又不断在语言的激荡里撑破经验的外壳,迸发摄人心魄的力量。情节犹如一张团成一团的纸缓缓摊开,意外获取细碎的折痕。故事里有试图证明自己存在的人,也有证明存在以后又撕裂自己的人。五篇风格各异的小说,相互勾连而成一部灵光闪烁的曹县故事集。

*

阿乙、但汉松、董啸、何平、胡桑、李静、林培源、赵松推荐阅读

*

本书收录了孙一圣近年来写的五个中短篇小说。虽然风格各异,但小说故事发生的背景大都在他的故乡曹县以及这个县城位处的更为广阔的平原。孙一圣的这些小说,呈现出一种不为目的所缚的自由流淌的状态。生活以日常的方式向我们敞开它的步履与投影、隐痛与暗伤、无知与领悟,以及当它迎面撞来时,我们的措手不及、恍然失神。孙一圣把自己浸没于细微的事体,不惮烦琐,往往以不同视角、时点彼此观看,反复涂抹、修正、涂抹,在这个过程中,真实的质感缓缓浮现。他小说里的人物总是影影绰绰,情节乍然而起又默默消失,物事也在闪烁的笔触下不甚分明。或许,人物、情节、物事,均非小说的主角。他所写的,毋宁是那向着天际漫溢开去的平原,以及从那平原流逝而过的时间。

我们这一代人 豆瓣

作者:

[美] 艾伦·金斯堡

译者:

惠明

人民文学出版社

2022

- 1

1977年,距离出版《嚎叫》和凯鲁亚克《在路上》已过去二十年,艾伦•金斯堡感到是时候就“垮掉一代”的文学史做一次系统的回顾。谁也没想到,艾伦•金斯堡是一个严苛的老师,他先后五次开设课程,为“垮掉一代”文学创作留下了宝贵的记录。

知名学者比尔•摩根听了金斯堡为课程录下的所有磁带,并编排了恰当的体例,将生动的课堂讲述变成了纸上的灵感抒发。

艾伦•金斯堡与“垮掉一代”的主要作家均有来往,在本书中,他不仅回顾了初遇凯鲁亚克、威廉•巴勒斯、格雷戈里•柯索等人的情景,更以精湛的学养解读各位作家的代表作,尤其分析了音乐对于“垮掉一代”写作的重要性。从交往轶事、心理侧写到文本细读,金斯堡呈现了一幅生动的作家群像。

******

本书编辑比尔•摩根完成了一项了不起的壮举……将紧凑且引人入胜的文本呈现在读者眼前,全面展现了金斯堡发起和推动的这场文学运动……金斯堡有着百科全书般的记忆。

——《纽约时报书评》

《金斯堡文学讲稿》讲述“垮掉一代”同仁间的交往轶事,同时充满洞见,从私人角度彰显了“垮掉一代”重要的文化史意义。

——《旧金山纪事报》

《金斯堡文学讲稿》提醒着我们,伟大的作品不一定关乎高超的技艺,积极参与、全心投入与革新态度更是关键。

——《爱尔兰时报》

如果说杰克•凯鲁亚克提出“垮掉一代”这个词,那么将这场文学运动塑造成形的则是艾伦•金斯堡,本书保存了诗人的声音与讲座风格,读来栩栩如生。

——《出版人周刊》

知名学者比尔•摩根听了金斯堡为课程录下的所有磁带,并编排了恰当的体例,将生动的课堂讲述变成了纸上的灵感抒发。

艾伦•金斯堡与“垮掉一代”的主要作家均有来往,在本书中,他不仅回顾了初遇凯鲁亚克、威廉•巴勒斯、格雷戈里•柯索等人的情景,更以精湛的学养解读各位作家的代表作,尤其分析了音乐对于“垮掉一代”写作的重要性。从交往轶事、心理侧写到文本细读,金斯堡呈现了一幅生动的作家群像。

******

本书编辑比尔•摩根完成了一项了不起的壮举……将紧凑且引人入胜的文本呈现在读者眼前,全面展现了金斯堡发起和推动的这场文学运动……金斯堡有着百科全书般的记忆。

——《纽约时报书评》

《金斯堡文学讲稿》讲述“垮掉一代”同仁间的交往轶事,同时充满洞见,从私人角度彰显了“垮掉一代”重要的文化史意义。

——《旧金山纪事报》

《金斯堡文学讲稿》提醒着我们,伟大的作品不一定关乎高超的技艺,积极参与、全心投入与革新态度更是关键。

——《爱尔兰时报》

如果说杰克•凯鲁亚克提出“垮掉一代”这个词,那么将这场文学运动塑造成形的则是艾伦•金斯堡,本书保存了诗人的声音与讲座风格,读来栩栩如生。

——《出版人周刊》

碎片 豆瓣

La frantumaglia

8.9 (101 个评分)

作者:

[意] 埃莱娜·费兰特

译者:

陈英

人民文学出版社

2020

- 10

《碎片》(2016)是意大利作家埃莱娜·费兰特20 余年来的书信、访谈和散文集。作家在书中袒露了自己对写作风格和主题的探索历程,并回顾了自己经历的自我怀疑和突破,这些对话睿智地诠释了女性和家庭、神话和文化、城市和记忆,以及作家和读者的复杂关系。《碎片》既是深入费兰特的文学世界的指引,同时也是一份智性、鲜明而坚定的文学宣言。

全书按年代分为三辑:第一部分“碎片1991—2003”是作家和出版人的书信往来,重点讨论了《烦人的爱》中母亲的身体与写作的隐秘联系,也收录了她和导演就该小说的电影改编进行的细致商榷,还包含了作家从未被发表过的一些创作片段;第二部分“拼图2003—2007”收录了作家和导演就《被遗弃的日子》的电影改编进行的往来书信,以及她在前三本小说中探寻的不同方向;第三部分“书信2011—2016”收录了自“那不勒斯四部曲”出版以来作家接受的部分书面采访,读者可以窥见作家对这部小说的解读,以及对女性写作的历史和任务的犀利看法。

本书标题“碎片”(frantumaglia)来自作者的母亲常用的方言词汇,指遭遇矛盾和混乱的个体体会到的痛苦,但作家将其发展为自己的文学理念,并尝试在多年的创作中释放这个词汇背后的解放力量:作家要利用这种旋涡般的力量,直面失控的风险,抵达令自己、令读者陌生的真实经验。

全书按年代分为三辑:第一部分“碎片1991—2003”是作家和出版人的书信往来,重点讨论了《烦人的爱》中母亲的身体与写作的隐秘联系,也收录了她和导演就该小说的电影改编进行的细致商榷,还包含了作家从未被发表过的一些创作片段;第二部分“拼图2003—2007”收录了作家和导演就《被遗弃的日子》的电影改编进行的往来书信,以及她在前三本小说中探寻的不同方向;第三部分“书信2011—2016”收录了自“那不勒斯四部曲”出版以来作家接受的部分书面采访,读者可以窥见作家对这部小说的解读,以及对女性写作的历史和任务的犀利看法。

本书标题“碎片”(frantumaglia)来自作者的母亲常用的方言词汇,指遭遇矛盾和混乱的个体体会到的痛苦,但作家将其发展为自己的文学理念,并尝试在多年的创作中释放这个词汇背后的解放力量:作家要利用这种旋涡般的力量,直面失控的风险,抵达令自己、令读者陌生的真实经验。

回到种子里去 Goodreads 豆瓣

8.4 (10 个评分)

作者:

[哥伦比亚] 加西亚·马尔克斯

译者:

陶玉平

南海出版公司

2021

- 11

★回到种子里去,回到生活与创作的源头去。

★加西亚·马尔克斯40年成长之路,50篇杂文精选,中文首次出版!回到种子里去,回溯本源,回归本心,轻松好读的马尔克斯成长全记录+非虚构典范之作!

★比虚构情节更精彩的新闻报道、奇闻轶事;“无争议”诺贝尔文学奖得主的创作秘辛、作品雏形;幽默 深刻、讥诮讽刺的社会评论……

★写作大师讲述最贴近生活的故事,轻盈与深刻的绝佳结合,适合所有人阅读。随手翻开,即刻进入马尔克斯的世界!

-----------------------------------------------------------------------

马尔克斯回到家乡小镇的“回归种子之旅”,引发了什么思考?

在意大利引起轩然大波的平民女孩维尔玛死亡一案,为什么成了“世纪丑闻”?

在什么事情都有可能发生的巴黎,每年有十万人神秘失踪,他们去了哪?

写书这个行当有什么弊端?

马尔克斯本人竟也会大呼小说难写?

……

大到拉丁美洲风云变幻,小到各国形形色色的“都市传说”,对写作、人生、阅读的思考和感悟……风格鲜明,题材多样,精彩不变。一本帮助读者了解马尔克斯的重量级精选杂文集,更是一部易懂好看的非虚构写作范本,一堂生动有趣、触而可及的非虚构写作大师课,将伟大“故事讲述者”马尔克斯的成长秘密和盘托出,带我们认识比虚构更加精彩的日常生活。

★加西亚·马尔克斯40年成长之路,50篇杂文精选,中文首次出版!回到种子里去,回溯本源,回归本心,轻松好读的马尔克斯成长全记录+非虚构典范之作!

★比虚构情节更精彩的新闻报道、奇闻轶事;“无争议”诺贝尔文学奖得主的创作秘辛、作品雏形;幽默 深刻、讥诮讽刺的社会评论……

★写作大师讲述最贴近生活的故事,轻盈与深刻的绝佳结合,适合所有人阅读。随手翻开,即刻进入马尔克斯的世界!

-----------------------------------------------------------------------

马尔克斯回到家乡小镇的“回归种子之旅”,引发了什么思考?

在意大利引起轩然大波的平民女孩维尔玛死亡一案,为什么成了“世纪丑闻”?

在什么事情都有可能发生的巴黎,每年有十万人神秘失踪,他们去了哪?

写书这个行当有什么弊端?

马尔克斯本人竟也会大呼小说难写?

……

大到拉丁美洲风云变幻,小到各国形形色色的“都市传说”,对写作、人生、阅读的思考和感悟……风格鲜明,题材多样,精彩不变。一本帮助读者了解马尔克斯的重量级精选杂文集,更是一部易懂好看的非虚构写作范本,一堂生动有趣、触而可及的非虚构写作大师课,将伟大“故事讲述者”马尔克斯的成长秘密和盘托出,带我们认识比虚构更加精彩的日常生活。

向一切告别 豆瓣

Goodbye to All That

作者:

[英] 罗伯特·格雷夫斯

译者:

陈超

浦睿文化·湖南文艺出版社

2021

- 9

.

罗伯特·格雷夫斯是本世纪最有个性的作家之一,他既是了不起的诗人、诗学专家、敏感博学的人文学家,又是杰出的小说家、故事作家、神话学家。

——博尔赫斯(阿根廷作家)

.

“一切坚固的东西都将烟消云散”

11次以上诺贝尔文学奖提名作家

罗伯特·格雷夫斯 经典非虚构作品

通过个人回忆,阐释历史的真谛

.

1929年,罗伯特·格雷夫斯前往国外定居 ,“打定心意永不再认英国为吾乡”。《向一切告别》从他的童年和学校生活写起,重点讲述了他在第一次世界大战中的经历:从战壕的生活、密友的逝去甚至自己身负重伤被误作“阵亡人员”等,到战时英国政府部门的失职和英国等级制度的荒谬。他以相对轻快、节制、略带反讽的笔调,从侧面烘托出大战孳生的失序和幻灭。

书中还记述了他与其他作家和诗人如哈代、萨松等人的难忘交集,其中写到“阿拉伯的劳伦斯”的两章,令人印象深刻,刻画出了劳伦斯作为格雷夫斯的忠诚友人那日常生活的一面。

这是一部经典的战争回忆录,它对西线战事的描述生动而令人痛心;它也是有史以来最为坦诚的诗人自画像之一,如《观察家报》所评:“首度面世时,这本书就已是公认的经典之作。”

.

❈ 11次以上诺贝尔文学奖提名作家

❈ 博尔赫斯说“他是本世纪最有个性的作家之一”

❈ 阿加莎·克里斯蒂将《零点》全书献给他

❈ 罗伯特·格雷夫斯 经典非虚构作品

❈ 《卫报》“各时代最伟大的100部非虚构作品”

❈ 《新闻周刊》“100本最好的书”

❈ 现代图书馆“100部最佳非虚构作品”

❈ 耶鲁大学人文公开课“欧洲文明”推荐书目

❈ 剑桥大学《现代主义简明读本》推荐书目

❈ 哥伦比亚大学写作专业非虚构课程必读书目

.

一部具有永恒价值的文学艺术品。最为坦诚的诗人自画像之一。

——《泰晤士报文学增刊》

关于第一次世界大战的最佳回忆录。

——保罗·福塞尔(美国历史学家、一战史专家)

关于西线战事的经典叙述。

——《泰晤士报》

一部颠覆性的杰作。

——《卫报》

他(格雷夫斯)是一个天生的诗人。

——辛波斯卡(波兰诗人)

英国当代名诗人格雷夫斯曾经说过,他用左手写散文,取悦大众,但用右手写诗,取悦自己。对于一位大诗人而言,要写散文,仅用左手就够了。

——余光中

罗伯特·格雷夫斯是本世纪最有个性的作家之一,他既是了不起的诗人、诗学专家、敏感博学的人文学家,又是杰出的小说家、故事作家、神话学家。

——博尔赫斯(阿根廷作家)

.

“一切坚固的东西都将烟消云散”

11次以上诺贝尔文学奖提名作家

罗伯特·格雷夫斯 经典非虚构作品

通过个人回忆,阐释历史的真谛

.

1929年,罗伯特·格雷夫斯前往国外定居 ,“打定心意永不再认英国为吾乡”。《向一切告别》从他的童年和学校生活写起,重点讲述了他在第一次世界大战中的经历:从战壕的生活、密友的逝去甚至自己身负重伤被误作“阵亡人员”等,到战时英国政府部门的失职和英国等级制度的荒谬。他以相对轻快、节制、略带反讽的笔调,从侧面烘托出大战孳生的失序和幻灭。

书中还记述了他与其他作家和诗人如哈代、萨松等人的难忘交集,其中写到“阿拉伯的劳伦斯”的两章,令人印象深刻,刻画出了劳伦斯作为格雷夫斯的忠诚友人那日常生活的一面。

这是一部经典的战争回忆录,它对西线战事的描述生动而令人痛心;它也是有史以来最为坦诚的诗人自画像之一,如《观察家报》所评:“首度面世时,这本书就已是公认的经典之作。”

.

❈ 11次以上诺贝尔文学奖提名作家

❈ 博尔赫斯说“他是本世纪最有个性的作家之一”

❈ 阿加莎·克里斯蒂将《零点》全书献给他

❈ 罗伯特·格雷夫斯 经典非虚构作品

❈ 《卫报》“各时代最伟大的100部非虚构作品”

❈ 《新闻周刊》“100本最好的书”

❈ 现代图书馆“100部最佳非虚构作品”

❈ 耶鲁大学人文公开课“欧洲文明”推荐书目

❈ 剑桥大学《现代主义简明读本》推荐书目

❈ 哥伦比亚大学写作专业非虚构课程必读书目

.

一部具有永恒价值的文学艺术品。最为坦诚的诗人自画像之一。

——《泰晤士报文学增刊》

关于第一次世界大战的最佳回忆录。

——保罗·福塞尔(美国历史学家、一战史专家)

关于西线战事的经典叙述。

——《泰晤士报》

一部颠覆性的杰作。

——《卫报》

他(格雷夫斯)是一个天生的诗人。

——辛波斯卡(波兰诗人)

英国当代名诗人格雷夫斯曾经说过,他用左手写散文,取悦大众,但用右手写诗,取悦自己。对于一位大诗人而言,要写散文,仅用左手就够了。

——余光中

永恒与断裂 豆瓣

作者:

王春明

2021

- 7

阿尔都塞的意识形态理论包含着两个无法彼此兼容的部分,一是力求廓清科学与意识形态之关系的“断裂论”,二是旨在说明意识形态之功能的“永恒论”。“永恒”与“断裂”之间的张力,为阿尔都塞的意识形态理论带去了化解不开的结构两难,并由此撼动了阿尔都塞主义本身的根基。本书重构了这一理论的基本层次,交代了其结构难题的来龙去脉。同时,通过概述和回应它所受到的主流批评,本书也试图表明,在当下的理论语境中,重塑意识形态概念是一项虽则艰难、但极为必要的工作,而为了实质性地推进这项工作,首先必须要做的,就是既重视阿尔都塞理论的积极遗产,又正视由其结构难题所彰显的意识形态理论的固有困境。

政治自由主义 豆瓣

Political Liberalism

作者:

[美]约翰·罗尔斯

译者:

万俊人

译林出版社

2011

- 10

简介:

本书继续并修正了罗尔斯在《正义论》中提出的正义理论,从根本上改变了对它的哲学阐释。在《正义论》中,罗尔斯假定在“秩序良好的社会”里,存在着相对稳定和同质的基本道德信念。然而在现代民主社会中,互不相容的宗教、哲学和道德学说多元共存,且自由制度本身强化并鼓励着学说的多元化。那么,自由而平等的公民如何能既保有各自的世界观,又拥有稳定而公正的社会生活呢?罗尔斯的回答基于对“秩序良好社会”的重新定义:这样的社会不再统一于基本道德信念,而是统一于政治正义概念。如今,“作为公平的正义”就是这样的概念,它是各种主要的宗教、哲学和道德学说之间重叠共识的焦点。罗尔斯相信,这种共识体现了宪法民主政体下最可能达到的社会团结。

导读:

在《政治自由主义》中,罗尔斯完成了对自己二十年来的正义理论的扩展和修正工作。

——于尔根·哈贝马斯

约翰·罗尔斯是我们这个时代最杰出的道德哲学家和政治哲学家。在逻辑语言学盛行的英美哲学界,他使人们恢复了对政治哲学实质性问题的兴趣。

——玛莎·纳斯鲍姆

强烈的经济需要可以是生死攸关的事,其地位为什么就应该低于个人自由的地位?罗尔斯在《政治自由主义》一书中承认了这一论题的力度,并指出这一论题如何与他的正义理论相容。

——阿马蒂亚·森

平装本导论

在这篇平装本导论中,我想就本书的主要理念给读者提供一个阅读指南。(我当感谢几位帮助我成就这篇导论的人士:佩西·勒宁与我就如何撰写本篇导论进行了多次讨论,并帮我几次校改开篇;诺曼·丹尼尔斯与我就稳定性在政治自由主义的作用问题作了多次富有启发的谈话;艾林·凯丽、T.M.斯坎伦和丹尼斯·汤普逊给予我许多极有价值的建议,对此我都高兴地接受之;最后还有伯顿·决本,我与他有过多次长时间的谈话,并从他对如何组织和改进最后文本定稿的不胜枚举的思考与批评中,获益良丰。没有他们以及稍后我还要提到的其他人士的帮助和努力,我是难以完成这篇导论的。)《政治自由主义》的一个主要目标,是想讨论秩序良好的公平正义的社会(我之所以用黑体字标示“公平正义”这一短语,是因为它是一种特殊的正义解释的恰当名称,而且人们总是这样来理解它。我将用学说这一术语来表示各种完备性的观点,用观念这一术语来表示一种政治观念及其组成部分,诸如,作为公民的个人观念。理念这一术语则被作为一种普遍性的术语来加以使用,它可以根据上下文指这两个词的任何一个。凡参考《正义论》和《政治自由主义》两书,均以括弧标明第几讲、第几节或页码数。)(它是我在《正义论》[1971]一书中阐明的)是如何通过一种政治的正义观念来获得理解的,而且,一旦它适合于理性多元论的事实(第3页以后,第36页以后)(该事实是这样的:如果该社会的制度是自由的,一种合乎理性的完备性学说——包括宗教的、哲学的和道德的学说——的多元性,乃是民主文化的正常状况。),又是如何受一种政治的正义观念规导的。我首先从政治领域的理念以及政治的正义理念开始,将公平正义的观念作为一个范例来讨论。我以为,这些理念以及它们与各种完备性(我已对完备性学说作了界定(第十三节)。它与一种政治的正义观念相区别,因为它适用于所有主体及其生活各部分的美德[解释]。)学说之间的区别,乃是政治自由主义中最为关键的理念。《政治自由主义》第一部分的各讲、第二部分的第五讲阐述了这些理念,并对其他必要的观念作了界定。《政治自由主义》的另一个目标,是想讨论如何理解一个包含着大量合乎理性的政治观念之秩序良好的自由社会。在这一情形中,既存在理性多元论的事实,也存在族类性的、尽管相互不同却又合乎理性的诸种自由主义政治观念;我所探讨的是,在这两种条件下,社会统一最合乎理性的基础何在。我在该书的第二部分,也就是这些理念所出现的第四讲和第六讲,讨论了这些问题。我将集中探讨民主政体中的公民理念,以及该理念是如何与政治合法性和公共理性相联系的。我想强调指出,政治领域的理念和一种政治的正义观念本身都是规范性的和道德的理念,这就是说,它们的“内容是由某些确定的理想、原则和标准所给定的,而这些规范又清晰地表达了某些价值,在我所谈的情况中,它们清晰表达了某些政治价值”(见注释紒紜矠)。我还要解释公平正义在《正义论》和《政治自由主义》两书中的地位。

1.在探讨这些问题之前,我应该解释一下,阅读《政治自由主义》的一个障碍是,该书没有明确地确认它所谈论的哲学问题。而人们在阅读《正义论》时,则不存在任何这样的障碍:该书力求明确地从洛克、卢梭和康德所代表的社会契约论中开出一种正义论,该正义论不再受到那些常常被认为是致命性的反驳,并证明它优于长期占宰制性地位的功利主义传统。《正义论》希望阐明这样一种正义论的结构性特征,以使其最接近我们所考虑的正义判断,因之给民主社会提供最适当的道德基础(见该书第Ⅷ页)。这是一个人们已经认识到的哲学问题,尽管它可能是一个学究性问题。

确认《政治自由主义》最初所谈的这个哲学问题的障碍在于,该书第一讲的开篇没有清楚地解释这一问题,在第一讲中(第4页),我提出了这样一个问题:当一社会中自由而平等的公民因其诸种合乎理性的宗教学说、哲学学说和道德学说而形成深刻的分化时,一个正义而稳定的社会何以可能保持其长治久安?倘若问题在于该社会如何基于正当理性基础而保持长治久安(第143页以后)——它总是与稳定性的理念相关(“基于正当理性的稳定性”这一短语在《政治自由主义》一书的文本中并未出现过,但在《正义论》和《政治自由主义》的语境中,“稳定性”[这一语词]通常都表达了这种意味。)——那么,在诸如康德和密尔这类相互冲突的完备性自由主义学说中,为什么还会存在这类根本问题?即便它们是因不同原因而存在这类问题,它们之中到底是那一种学说(让我们假定)认可了一种正义的民主政体呢?确乎,这个问题看起来并不复杂。因此我们应该以下述方式更尖锐地提出这一问题:对于那些认肯某一基于宗教权威(譬如说,教会或《圣经》)的宗教学说的人来说,如何可能让他们也坚持一种支持正义民主政体的合乎理性的政治观念?

关键在于,并非所有合乎理性的完备性学说都是自由主义的完备性学说;所以,问题便成了这些学说是否还能够基于正当理性而与一种自由主义的政治观念相容。为了探讨这一问题,我坚持认为,这些学说仅仅把民主政体当作一种临时协定来加以接受是不够的。相反,,它们必须把这一民主政体作为社会各成员达成一种合乎理性的重叠共识(见第四讲第三节)之政体来接受才行。对于那些坚持一种宗教学说的信教公民,我们则可以这样提问:对于这些信教公民来说,当他,们,认可一种能够满足自由主义的政治正义观念及其内在政治理想和内在价值的制度结构时,以及,当他们不是仅仅鉴于政治力量与社会力量之间的平衡考虑而持守民主社会时,他们如何可能使自己成为全心全意的民主社会成员?

为了提供一个简略的回答,《政治自由主义》一书原导论已经谈到了这些问题。政治自由主义不是一种启蒙自由主义的形式,即是说,它不是一种完备性的自由主义学说,不是一种常常被认为是基于理性并被视为是适合于现代的世俗学说,基督教时代的那种宗教权威已不再具有宰制性了。政治自由主义没有上述这些目标。它姑且认可存在各种完备性学说这一理性多元论的事实,同时也把这些学说中的某些学说看作是非自由主义的和宗教性的。政治自由主义的问题,是为一种立宪民主政体制定一种政治的正义观念,在这种立宪民主政体中,人们可以自由地认可各种合乎理性的学说之多样性存在,包括宗教的和非宗教的;自由主义的和非自由主义的;因而他们可以自由地生活在这一政体中,并逐步理解该政体的美德。需要强调指出的是,政治自由主义并不想取代各种完备性的学说,包括宗教的和非宗教的完备性学说,但它有意与宗教和非宗教的完备性学说都保持区别,而且希望这两种完备性学说都能接受它。我对这些看法都已有过强调和简略的表述(见第xviii)。

此外,我花了一些篇幅(第xxi—xxvi页)阐明《政治自由主义》一书所谈到的古代政治哲学与现代政治哲学之间的那种对比。古代人的中心问题是善的学说,而现代人的中心问题是正义观念。《政治自由主义》推测了之所以如此的原因。对于古代人来说,宗教乃市民宗教,而建立一种善学说的任务则留给了哲学。对于现代人来讲,宗教乃是基督教的救赎宗教,它已在宗教改革时代发生了内在分裂和冲突,譬如天主教和新教;而这些宗教已然包括一种善——即一种救赎之善的学说。但是,当它们相互竞争的超验性因素不能达成妥协时,依赖教会或《圣经》的相互冲突的权威,无法解决它们之间的矛盾。它们之间不共戴天的战斗只能通过环境和精疲力竭的争斗才能缓和,要么通过平等的良心自由和思想自由才能缓和。环境和精疲力竭的争斗会导向一种临时协议;而平等的良心自由和思想自由有时则可以导向更有希望的达成宪法共识、进而达成重叠共识的可能性,正如我在《政治自由主义》第四讲的第六、七节里所提示的那样。

因此我再重复一遍:政治自由主义的问题是为一种(自由主义的)立宪民主政体制定一种政治的政治正义观念,在该政体中,各种合乎理性的学说——宗教和非宗教的;自由主义的和非自由主义的——之多元性可以基于正当理性得到认可。根本的困难是,由于在理性多元论的情形下,宗教的救赎之善无法成为所有公民的共同善,因而这种政治观念必须运用诸如自由和平等这类政治观念而不是宗教救赎之善的观念,并保证以适合于各种目的的手段(即首要之善,见《政治自由主义》第四讲第三、四节),使公民们能够理智而有效地运用他们的自由。尽管对有些人来说,这些问题可能看起来更多的是政治问题而非哲学问题,但人们经过了很长时间才认识到这一点。我们怎么说这并不要紧,只要我们认识了这些问题的本性就行。我之所以把它们看作是哲学问题,是因为一种政治的正义观念乃是一种规范性的和道德的观念,而且政治的领域和其他的政治观念也是如此。《政治自由主义》从这种政治的观点出发,讨论了立宪民主政体的主要道德观念和哲学观念:自由而平等的公民观念;实施政治权力的合法性观念;理性的重叠共识观念;公共理性及其市民义务的观念;以及基于正当理性的稳定性观念。该书还探寻了适合于现代民主社会之公民的最合乎理性的社会统一基础。总而言之,《政治自由主义》考究了在各种合乎理性的学说——宗教的与非宗教的;自由主义的与非自由主义的——多元性环境下,一种秩序良好而又稳定的民主政府是否可能的问题,甚至考究了如何使它本身始终如一的问题。

2.以此为背景,我现在来谈谈读者指南。《正义论》第三部分假设,公平正义的良序社会是可能的,而且多多少少已成为现实。接着,该书还探询了这种社会是否稳定的问题。该书认为,自然法和人类心理学可以引导那些作为社会成员而在该社会里成长的公民获得一种正义感,这种正义感足以使他们世世代代坚持其政治制度和社会制度。整个论证在该书的第八、九两章达到顶点,通过对道德学习诸阶段和稳定性诸阶段的概括性阐述表达出来。在任何时间内,稳定性都意味着有正当理性的稳定性。这意味着公民行动所依据的理性包括那些由他们所认定的正义解释——在此情形下,包括公平正义的完备性学说,(作为一种完备性的道德观点,它表示公平正义乃是公平正当性的一部分(《正义论》,第17页,第111页)。)该学说表现了他们的有效正义感的基本特征——所提供的理性。

然而,由于在《正义论》中,公平正义的原则有一种立宪民主政体的要求,而且由于理性多元论的事实乃是一社会文化在这些自由制度情景中长期作用的结果(见该书第xvi页),所以《正义论》中的论证依赖于其正义原则得以实现的前提。该前提是,在秩序良好的公平正义社会里,公民们都坚持相同的完备性学说,而这也包括康德的完备性自由主义的那些方面,公平正义的原则可能隶属于这种完备性学说。但是,由于理性多元论这一事实,此种完备性观点是不可能为公民们普遍坚持的,更不用说是一种宗教学说,或是某种形式的功利主义了。

在这种处境下,政治的观念又能够提供什么,来作为引导公共政治讨论——正是基于这种公共政治讨论,认肯各种相互冲突的、宗教的和非宗教的然而却又是合乎理性的完备性学说的公民们才会达成一致——的原则与理想之共同基础呢?人们不能明白,在各种相互冲突的完备性学说之间,怎么会出现一种合乎理性而又正义的临时协定。我们只是设想,历史的环境已经证明,各派力量至少暂时都从各个方面支持现存的安排,这些安排恰巧对各派都是公正的。然而,当两种救赎宗教发生冲撞时,能否有什么解决冲突的办法跨越这种冲撞呢?我已经谈到(见前述之一),有时候,一种临时协定可能发展成为各种合乎理性学说之间的一种重叠共识(第四讲第六、七节)。正如我在该书第四讲第三节所解释的那样,重叠共识理念的目标和动机都是道德的,它使这种共识达于稳定,超越学说的分化。这一点便使稳定性有了正当的理性基础(第143页以后),而且也使这种共识区别于临时协定。

3.因此,《政治自由主义》的主要目标是想表明,《正义论》中秩序良好的社会理念可以重新予以阐发,以解释理性多元论的事实。为达此目标,该书将《正义论》所提出的公平正义学说转换为一种适应社会基本结构的政治的正义观念。(所谓基本结构,意指社会主要的政治、宪法、社会和经济制度,以及它们如何相互契合,形成一种永久性社会合作的统一图式(第11页以后)。这种结构完全属于政治领域之内。)将公平正义转换为一种政治的正义观念,要求重新阐发作为政治观念的各构成性理念,它们构成了公平正义的完备性学说。(这并不需要改变公平正义学说的许多内容。比如说,除了其所属的构架之外,正义两原则和基本结构的意义与内容都是一样的。另一方面,正如我将要在稍后的行文中谈到的那样,《政治自由主义》强调了政治自律与道德自律的差异(见第二讲之六),并很谨慎地强调指出,一种政治的正义观念只包括前者。《正义论》没有作这种区分,在该书中,自律被解释为康德式的道德自律,是从康德的完备性自由主义学说中引申而来的(见《正义论》的第四十、七十八、八十六节)。)在《正义论》中,这些构成要素中的一些看起来可能是宗教的、哲学的或道德的,而且实际上也可能的确如此,因为《正义论》并不对完备性学说与政治观念进行区分。这种转换是通过《政治自由主义》第一部分的各讲和第二部分的第五讲来完成的。我把一种政治的正义观念称之为独立的观点(见该书第10页,第12页),这时候,它就不再被解释为是从某种完备性学说中推导出来的,或是某完备性学说的一部分。这样一种正义观念想要成为一种道德的观念,就必须包含其自身的内在规范理想和道德理想。

我们可以这样阐释这类理想中的一种理想:当公民们相互间都把对方看作是一个时代传延的社会合作系统中自由而平等的公民时,他们准备相互提供公平的社会合作项目(通过各种原则和理想来规定这些项目),而且他们都一致同意按照这样条款行动,即使在某些特殊环境下要牺牲他们自由的利益时也要如此,假如其他人也接受这些项目的话,这时候,他们就是有理性的。因为这些项目是公平的,提出这些项目的公民必定理性地认为,那些被提供这些项目的公民也会理性地接受它们。请注意,“理性地”这一语词出现在这一系统表达的前后两端:当公民提出这些项目时,我们必定理性地认为,提出它们的公民也会理性地接受它们。而且,他们必须以自由而平等的公民身份这样做,而让步则是那些被支配或被操纵的公民的让步,或者是在一种较低政治地位和社会地位的压力下被迫这样做。我把这一点看作是相互性的标准(见第49页以后,第50页)。(在强调“理性地”这一语词出现在该系统表达的两端时,我根据需要,对相互性的标准作了较《政治自由主义》一书更为充分的陈述。)因此,政治的权利和义务即是道德的权利和义务,因为它们都是政治观念的一部分,而该政治观念乃是一种具有其内在理想的规范性(道德的)观念,尽管它本身并不是一种完备性学说。(例如,我们可以在第145页所描述的第三种观点中看到这一点。)

关于一种完备性学说的道德价值与一种政治观念的(道德)政治价值之间的差异,可以自律的价值为例。这种价值至少可以表现为两种形式。一种形式是政治自律,法律的独立性,有保证的公民之政治正直,以及他们与其他公民在行使政治权力时所共享的政治正直。另一种形式是表现在某种生活方式和反思之中的道德自律,这种反思批判地省查着我们最深刻的目的和理想,正如密尔的个体性理想所表现的那样,(见《论自由》第三章,尤其是第一至第九段。)或者是把康德的自律学说当作一个最好的例子。(在此,请读者回顾一下脚注⑧所谈到的康德的自律学说。)如果说,作为一种道德价值的自律在民主思想史中占有一种重要地位的话,它却不能满足需要理性的政治原则的相互性标准,也不能成为政治的正义观念的一部分。许多信念公民拒绝把道德自律作为他们的生活方式。

在从公平正义的完备性学说到公平正义的政治观念这一转换中,作为拥有道德人格及其充分的道德行为主体之能力的个人理念则被转换为公民的理念。在道德的和政治的哲学学说中,人们讨论了道德行为主体的理念,以及行为主体的理智力量、道德力量和情感力量。个人被看作能够履行其道德权利并担负其道德义务的个人,并认为他们都受各种适合于该学说所具体规定的每一种美德的所有动机的支配。与之相反,在《政治自由主义》一书中,个人却被看作是自由而平等的公民,是享受着公民身份之政治权利和政治义务的现代民主社会的政治个人,他与其他政治公民有着一种政治关系。当然,这种公民也是一个道德的行为主体,因为正如我们业已看到的那样,一种政治的正义观念也是一个道德观念(见第11页注释)。但是,我们所考量的这些权利与义务、还有这些价值,都受到了更多的限制。

公民身份的根本性政治关系具有两个独特的特征:第一,它是社会基本结构内部的公民关系,对于这一结构,我们只能因生而入其中,因死而出其外(第12页);(对于现存的[社会基本]结构,我们只能因死而出其外。见第136页,注释④。)第二,它是一种自由而平等的公民关系,这些公民作为一个集体性实体来行使终极的政治权力。这两个特征立刻给我们提出了这样的问题:当宪法根本和基本正义问题产生危机时,具有这种关系的公民怎样才能绝对尊重其立宪政体的结构?又怎样才能通过他们自己在这一结构中的各种法规和法律来遵守其立宪政体的基本结构?理性多元论的事实比其他任何事实都更尖锐地提出了这一问题,因为它意味着,受到各种不同的完备性学说——宗教的与非宗教的——熏陶的公民们之间的差别是无法调和的,因为这些完备性学说包含着诸种超验性因素。这样一来,什么样的原则和理想才是公民们平等共享终极政治权利、以使他们每一个人都能合乎理性地相互证明其政治决定的正当合理性呢?

答案是通过相互性的标准来给予的:只有当我们真诚地相信我们为自己的政治行动所提供的理由有可能为其他公民合乎理性地接受下来,作为他们行动的正当证据时,我们对政治权力的行使才是恰当的。(我想解释一下,严格地说,在这里不存在任何争论的余地。前面一段文字仅仅描述了一种制度情景,在这一制度情景中,公民们处于某些确定的关系之中,并考量某些确定的问题,如此等等。然后我们可以说,从这一制度情景中,产生了对公民遵循相互性标准的义务要求。这种义务缘于该书第49页以后所刻画的个人之理性的理念。在T.M.斯坎伦的《允诺与实践》(载《哲学与公共事务》第19卷第3期,1990年夏季号)一文中,人们可以发现类似的推理,但所例举的例证却全然不同。 )这一标准适用于两个层面:一个层面是宪法结构本身;另一个层面是按照这一结构制定的特殊的法规和法律。合乎理性的政治观念必定只能那些能够满足这一原则的宪法的正当合理性。当我们把这一标准运用到宪法的合法性和那些在宪法指导下所制定的法规之合法性时,便产生了我们可以称为自由主义的合法性原则(第137页)。(以上两段文字总结了第135页以后的基本思想。)

为了发挥其政治角色的作用,公民被看作是具有适合于这一角色的理智能力和道德能力的,诸如,由一种自由主义观念所给定的政治的正义感的能力;一种形成、遵循和修正其个体善学说的能力;(此处的术语用法遵循前面注释②的用法。《正义论》和《政治自由主义》都谈到了(完备性的)善观念。从此处开始,我们都将它作为一种学说来参引。)还有他们具有维持正义的政治社会所需要的政治美德能力。(当然也不可否认,他们还具有的超出这一范围的其他美德能力和道德动机。)

4.《正义论》中的两个理念都需要满足理性多元论的事实要求,这两个理念是:合乎理性的重叠共识的理念(第15页,第39页以后,第四章第三节)和公共理性的理念(第六章第四、七、八节)。如果没有这两个理念,那么我们就无法明白政治的正义观念在具体规定—良序社会——当它受一种政治观念规导时——的公共理性的过程中所发挥的作用(或者说,正如我们将要看到的那样,是一组政治观念所发挥的作用)。在执行这一规念使命时,公平正义(作为已经转换了的公平正义之政治观念)便成了主要的范例。

在此,我不想超出我描述重叠共识的理念。相反,我只想解释一下与之相关的两点。其一,理性多元的事实导致——至少在我看来——政治的正义观念,因之也导致政治自由主义的理念。因为,能够系统表达一种可能为那些非自由主义学说所认可的自由主义政治观念的,恰恰是这一思想,而不是以一种完备性的自由主义哲学学说来对抗各种宗教的和非自由主义的学说。要找到这种政治观念,我们无须抱着在各种完备性学说之间强求均衡或搞平均化的目的,来看待这些众所周知的完备性学说,也不必通过剪裁该政治观念,使其适合这些完备性学说,来寻求与社会现存的那些完备性学说的足够多数达成妥协。这样做乃是诉求于错误的共识理念,是以错误的方式使政治观念政治化(第39页以后)。(另见第九讲第二节,第389页。)相反,我们系统表达的是一种独立的政治观念,它具有其内在的(即道德的)通过相互性标准表达出来的政治理想。在此方式,我们希望各种合乎理性的完备性学说能够基于正当的理性,认可该政治观念,因而该政治观念被视为一种重叠共识。

关于重叠共识的另外一点是,《政治自由主义》没有任何企图想证明或者表明这种共识可以作为合乎理性的政治正义观念的最终形式。它所做的,最多也只是提出一种独立的自由主义政治观念,该政治观念并不反对各完备性学说自身的基本理由,也不排除形成一种具有正当理性的重叠共识之可能性。《政治自由主义》特别解释了某些历史事件和历史过程,这些历史的事件和过程似乎已然导致了共识,而另一些则有可能发生(第四讲第六至第七节),但是,对这些常识性政治社会学事实的观察,并不构成我们的证据。

除了相互冲突的完备性学说之中,《政治自由主义》还认识到,在任何一个实际的政治社会里,社会的政治争论也有着大量各种不同的自由主义的政治正义观念相互冲突(第6页以后)。这便导出《政治自由主义》的另一个目标,即探讨这样一个问题:如果不仅存在理性多元论的事实,而且也存在着诸多合乎理性的自由主义政治正义观念的家族之争,那么,一个秩序良好的自由主义政治社会又是如何形成的?自由主义的观念规定了三个条件:(《政治自由主义》是把这些条件作为特点来讨论的。“条件”这一术语要比“特点”更好些,因为依我理解,正是这些条件界定了一种自由主义的政治观念。)(第6页):首先是某些权利、自由[权]和机会(它们都是民主政体中人们十分熟悉的)的具体规定;其次是这些自由的特殊优先性;第三则是各种维度,它们确保着所有公民——无论他们的社会地位怎样——都拥有充分适应于各种目的(这一术语涉及到首要善,正如《政治自由主义》第五讲第四节所界定的那样。)并使他们理智而有效地运用其自由权利和机会的手段。请注意:我在此所谈论的是自由主义的政治观念,而非自由主义的完备性学说。

我之所以相信公平正义——它的两个正义原则,其中当然包括差异原则——是最合乎理性的观念,是因为它最能满足这些条件。(这并不否认我必须对公平正义[的观念]作某些改变。比如说,第八讲就按照H.L.A.哈特的批评,对有关基本自由的解释作了修正。第五讲的第三、四节也按照K.J.阿罗、阿马特雅·森、耶和华·柯亨、T.M.斯坎伦和其他人的批评对有关首要善的解释作了修正。我还可能根据托玛斯·内格尔和德雷克·帕菲特、以及简·英格利希的建议,修改正义储存原则及其推导理论(见第七讲:第274页的注释)。我相信这些修正和其他一些修正都未对公平正义[的观念]造成实质性的伤害,因为它的基本理想和原则依然如故,而这只会使它们的系统表达更加精致。毫无疑问,它们仍然需要作继续不断的修正和调整。)但是,当我把它看作是最合乎理性的(甚至于,哪怕许多理性者可能并不同意我的观念)时,我也没有否认,其他的观念也能满足自由主义观念的规定[条件]。的确,如果我否认存在着其他可以满足这一规定[条件]的理性观念,譬如说,某种可以替代差异原则的观念,某种改善社会福利——这种改善在服从一种保证每一个人都能获得充分实现其目的的手段的约束——的原则,那我就真的是没有理性了。任何能够满足相互性标准并承认判断负担(第二讲第二节)的观念,都可以成为这样一种政治观念。在《政治自由主义》一书中,这些[判断]负担发挥着双重作用:它们是基于理性理念(第60页以后)的良心自由和思想自由之基础的一部分。而且它们使我们认识到,存在着各种相互不同和互不相容的自由主义的政治观念。

《政治自由主义》也关注为现代自由社会之公民所接受的社会统一(第133页以后)的最合乎理性的基础问题,尽管它并没有尽其所能地表达这种关注。社会统一的基础可表述如次:(《政治自由主义》没有阐述[社会]统一的这一定义和我们所提示的基础问题。在此,还有在“答哈贝马斯”(第九讲第二节之一)一文中,我是首次明确地谈到这一问题。)

甲、社会的基本结构受一种或一类合乎理性的自由主义正义观念(或这两者的混合)的有效规导,该类[观念]中包括那种最合乎理性的观念。

乙、社会中所有合乎理性的完备性学说都认可该类合乎理性的观念中的某些观念,而且认肯这些学说的公民与那些否定该类观念中的每一种观念的人相比,长期占据绝大多数。

丙、当宪法根本和基本正义问题发生危机时,公共政治讨论总是、或几乎总是可以基于由该类合乎理性的自由主义正义观念所具体规定的理由,作出理性的决定,因为,该类观念中,有一种是每一个公民都认为最(或比较)合乎理性的。

很清楚,这一界定在好几个方面都是可以改变的。比如说,假设社会受最合乎理性的观念之有效规导,且公民们对这一点达到了广泛而普遍的反思平衡,这一基础可能在理想意义上是最合乎理性的。从实践的意义上看,最合乎理性的基础即是一种可以实际产生的基础,即:所有公民都一致认为,该规导性的政治观念合乎理性,某些公民甚至认为它最合乎理性。这足以使政治社会基于正当理性来保持稳定:因为该政治观念现在能够得到所有公民的尊重,至少将之看作是合乎理性的,就政治目的而言,这通常是我们能够期待的最佳结果。

5.现在,我来考察一下公共理性的理念,并对第六讲第四、七、八节的内容作些补充说明。读者应该小心注意公共理性所适用的那些问题和论坛(第213—216页,第252页以后)——例如,各政治派别的争论,和那些寻求公职的人在讨论宪法根本和基本正义问题时所出现的疑问——并应把它们与背景文化中的许多地方区别开来(第14页),政治问题是在背景文化中讨论的,也常常是在民族的完备性学说内部来加以讨论的。(政治自由主义中的公共理性与哈贝马斯的公共领域里的公共理性不是一码事。见第九讲第一节:第382页注释。)这一理想是,公民们都在下列框架内,进行他们有关宪法根本和基本正义问题的公共政治讨论,(宪法根本有关比如说什么样的政治权利和自由可以合乎理性地被包括在一部成文宪法中,这时候,我们假定宪法可以由最高法院或某个类似的机构来解释,基本正义问题与基本社会结构相互关联,所以,宪法并不涵括那些有关基本经济正义和社会正义的问题。)在这一框架内,我们同样也可以合乎理性地期待,每一个公民都能真诚地尊重政治的正义观念,该政治正义观念表达着政治价值,是我们同样可以合乎理性地期待自由而平等的其他公民也能合乎理性地予以认可的观念(第226页,241页)。因此,我们必须有我们所求诸的原则和指导,以此方式,可以满足相互性的标准。我曾提出,认同这些政治原则和政治指南的一种方式,是表明人们在《政治自由主义》所讲的原初状态下,有可能认同它们(第一讲第四节)。其他人会认为,别的认同这些原则的方式更合乎理性。如果说存在着这类方式和原则的话,那它们也必须合乎相互性的标准(第226页以后)。

为了更清楚地解释公共理性所表达的相互性标准的作用,我想解释一下,它的作用是具体规定立宪民主政体中作为市民友谊之一的政治关系的本性。因为,当公民们在其公共推理中遵循这一标准时,该标准便塑造了他们的基本制度形式。(人们有时谈到,公共理性首先可以降低人们对政治实践意义上的民主之不稳定性和易受破坏性所产生的恐惧。这种反驳意见是不正确的,它没有看到公共理性及其相互性标准刻画了政治关系及其民主理想的基本特征,并反映着该政体的本性,我们所关注的正是这一政体的稳定性或易受破坏性。这些问题要优先于政治实践意义上的稳定性和易受破坏性问题,尽管任何一种民主观都肯定不会忽视这些实践问题。)譬如——我引证一些简单易明的例子——如果我论证,要否认某些公民的宗教自由,我们就必须对他们讲出我们的理由,这些理由不仅是他们能够理解的——就像塞维塔斯(MichaelServetus, 1511—1553,西班牙神学家和殉道者——译者注)能够理解为什么加尔文在危急时刻要烧死他一样——而且是我们可以合乎理性地期待他们作为自由而平等的[公民]也可以合乎理性地加以接受的理由。无论何时,只要基本的自由权利被否认,在正常情况下,相互性的标准也会受到僭越。有什么样的理由既能满足相互性的标准,又能证明某些诸如奴役、或对选举权施加财产限制、或取消妇女的选举权这类主张的正当合理性呢?

当我们介入公共理性的推理时,我们还可以用我们的完备性学说作为公共推理的理由吗?我现在相信并因此在修改我第六讲第八节中的观点后认为,假如人们在恰当的时间里所提出的公共理性——它是由一种合乎理性的政治观念给定的——足以支持不论是何种为人们用来作为支撑的完备性学说的话,那么这些合乎理性的学说在任何时候都可以引入公共理性之中。(这一见解比《政治自由主义》第六讲第八节所讲到的具有更大的容忍度,它具体规定了将这些完备性学说引入它所涉及的包容性观点的某些条件。这一宽泛的观点(我如此称之)不是我原创的,而是艾林·凯利(在1993年夏天)给我提议的。劳伦斯·所罗门也有类似的观点,他对这一问题的最充分陈述发表在其《建构一种公共理性的理想》一文中,载《圣地亚戈法学评论》杂志,第30卷第4期(1993年秋季号)。在第747—751页,他有一个总结性的看法。而他较新的看法则发表在《太平洋哲学季刊》第75卷第3和第4期(1994年9—12月)。)我把这作为一项条款,(对于如何满足这一条款,人们可能会提出许多问题。一个问题是:当它需要得到满足时,是同时呢?还是稍后?再者,谁该尊重这一条款?存在许多这样的问题——我这里仅仅指出其中的几个问题。正如汤普逊所指出的,人们应当弄清楚并确定该如何适当地满足这一条款。)它具体规定了我现在称之为的广泛的公共理性的观点。我在第249页以后讨论的三种情况也满足了这一条款。其中,具有特殊历史重要性的情况是堕胎主义者和公民人权运动。我说过,这两种情况并不能僭犯我所称的包容性观点。随胎主义和马丁·路德·金(公民人权运动的领袖——译者注)的学说之所以都属于公共理性,是因为他们都是在一个不正义的社会里提出其请求的,而且他们的正义结论合乎自由政体的宪法价值。我还说过,我们应该有理由相信,在公民的完备性学说中寻求这些理性基础,将有助于使社会变得更加公正。现在我看不出有什么必要去限制他们,即使他们越出了这一条款,所以我放弃了这些条件限制。公民在适当的时候通过公共理性来证明其结论的正当合理性的条款确保了这种必要。(我不知道主张堕胎的人和金是否能够在任何时候都可以满足这一条款。但无论他们是否已经做到了这一点,他们但是可能做到这一点的。而且,由于他们已经知道公共理性的理念并分享着公共理性的理想,他们理应如此。我感谢保罗·魏特曼帮我指出了这一点。)它还有一种好处,就是可以告诉其他公民,在我们的完备性学说中,有着使我们忠诚于政治观念的根基,因而强化了合乎理性的重叠共识所表现的稳定力量。由此便产生了此种宽泛性观点,并适合于我在第六讲第八节所举的那些例子。

关键在于,公共理性不是由任何一种政治的正义观念来规定的,当然也不仅仅是由公平正义单独来规定的。相反,它的内容——人们可能诉求的那些原则,理想和标准——乃是那些族类性的合乎理性的政治之正义观念,而这一族类性[观念]又是随时改变着的。这些政治观念当然不相容,它们有可能作为其相互争论的结果而得到修正。世世代代的社会变更也产生着新的群体,他们会有各种不同的政治问题。明显的例子是,各种观点都会提出与种族、性别和民族相关的新问题,而这些观点所导致的政治观念将与现存的观念产生矛盾。公共理性的内容不是固定不变的,任何一种公共理性都超出任何一种合乎理性的政治观念所规定的内容。

对这种公共理性的宽泛性观点的一种反驳是,认为它仍然有太多的限制。然而,要建立这种宽泛的观点,我们就必须知道,宪法根本的紧迫问题或基本正义的问题(第四讲第五节)是无法通过任何现存的合乎理性的政治观念所表达的那些政治价值理性地加以解决的,也无法通过人们可能制定的任何这类观念来加以解决。《政治自由主义》并不认为这种情况永远也不会发生;它只是提示这种不太可能发生。我们无法在抽象的、超出实际情况的条件下,决定公共理性是否可以通过一种理性的政治价值秩序,来解决所有或差不多所有的政治问题。我们需要小心地弄清楚这些情况,以澄清我们该如何看待这些情况。因为如何思考一种情况,并不只取决一些普遍考虑,而且还取决于我们系统阐述的那些相关的政治价值,而这些政治价值可能是我们在反思某些特殊情况之前所没有想到的。

公共理性也可能看起来限制过多,因为它可能先解决一些问题。然则,它并不一般地决定或解决法律或政策的某些特殊问题。相反,它是各种公共理性的具体化,正是按照这些公共理性,这类问题才在政治上得到解决。比如说,我们可用学校祷告的问题为例。有人可能设想,一种自由主义观点可能会否定性地认为,这种作法在公共学校里是不可接受的。但是为什么会这样?我们必须考量人们在解决这一问题时可能诉求的所有政治价值,考量那些决定性的理由会倒向哪一方。这场争论的一个著名例子,是一七八五年弗吉尼亚议会下议院帕特里克·亨利与詹姆斯·麦迪逊绕建立格盎鲁教堂所展开的争论,争论含涉学校的宗教问题,他们的争论几乎只涉及到政治价值。(弗吉尼亚州议会下议院采用的对杰弗逊“建立宗教自由条款”提出的最严厉反驳,是由深孚众望的帕特里克·亨利提出的。亨利对保持国教的论证基于下述观点:即认为,“宗教知识具有一种矫正人们的道德、克制其罪恶、并保持社会和平的天然倾向,如果没有一个有力的习教条款,宗教知识就无法发挥作用。”见汤姆·J.科里的《首要自由》(纽约:牛津大学出版社,1986)一书第四章对弗吉尼亚例子的讨论。亨利似乎并不是要论证基督教知识本身,相反,他似乎是想论证,基督教知识是一种实现基本政治价值、即公民的善和和平行为的有效方式。因此我认为,他所说的“罪恶”,至少有部分用意是指那些僭犯政治美德的行动,而这些政治美德乃是政治自由主义所确立(第194页以后),而且是由其他民主观念表达出来的。撇开我们是否能够在学校组成祷告、让其满足所有必需的政治正义限制这一明显的困难不谈,麦迪逊对亨利条款的反驳,在很大程度上表明,国教对于维持有序的市民社会是否必要?他的结论是,没有必要。麦迪逊的反驳也取决于国教对社会和宗教本身的整合所产生的历史影响。见麦迪逊的《纪念与谏疏》一文(1785),收入马尔文·梅耶尔编《国父精神》一书(纽约:巴波斯一梅利尔,1993)第7—16页。亦见科里的《首要自由》第142页以后。他引证了一些殖民地繁荣发展的事实,这些殖民地没有建立国教,最著名的是宾夕法尼亚和罗德岛,在这些州里,早期基督教具有反罗马帝国的敌对力量,而过去建立的各种国教都已堕落。在这些系统阐述中,我们得持几分谨慎,这些论证如果说不是全部也有许多论证是能够按照公共理性的政治价值表达出来的。学校祷告这一例子让人特别感兴趣之处在于,它表明,公共理性的理念不是一种关于特殊政治制度或政策观点,而是一种关于如何论证这些政治制度和政策、并对必须决定这一问题的公民实体证明它们的正当合理性的观点。)

也许,其他人认为,公共理性之所以限制过多,是因为它可能导致公民之间的相互疏远,(我从保罗·奎因那里借用了这一术语。而这一理念则出现在《政治自由主义》的第六讲第七节之一和之二。)不能导致他们观点的一致。还有人宣称,它之所以限制过多,是由于它不足以提供解决所有问题的充分理由。然而,这种情况不仅发生在道德推理和政治推理之中,而且也发生在所有推理形式之中,包括科学和常识的推理。但对于公共理性的推理来说,可以与这样一些事例进行相关比较:在这些事例中,人们必须作出某种政治决定,如,立法者制定法律,法官判决案例。在这里,必须制定某种政治的行动规则,所有人都必须能够理性地认可达成该规则的过程。公共理性把公民的职责及其公民义务看作是可以与法官岗位及其判决案例的责任相类比的。正像法官要依据预先的法律根据、已获认准的法规解释原理和其他相关根据来判决这些案例一样,公民也要根据公共理性来推理,并接受相互性标准的指导,不论宪法根本和基本正义问题是否发生危机。

因此,在可能出现一种相互偏离的现象时,也就是说,在双方的法律证据看起来势均力敌时,法官断不可诉诸于他们自己的政治观点来裁决案情。对法官来说,这样做就是违反他们的责任。公共理性也同样如此:假如在出现[公民们]相互偏离的现象时,公民们都想把他们的完备性学说当作根本的理由,(我之所以使用根本的理由这一术语,是由于许多可能诉诸于这些理由的人,都把它们看作是公共理性的理想与原则和政治的正义观念之恰当根据或真实基础,包括宗教的、哲学的或道德的根据或基础。)那么,相互性的原则就会受到侵犯。决定宪法根本和基本正义的理由,不再是我们可以合乎理性地期待所有公民——尤其是那些宗教自由、选举权利或机会均等权利被否认的人——都可能合乎理性地认可的那些理由。从公共理性的观点出发,公民只应该投票赞成他们真诚地认为是最合乎理性的政治价值的规范。否则,我们就不能用那些可以满足相互性标准的方式来行使政治权力。

然而,一些有争议的问题,诸如堕胎问题,可能会导致各种不同政治观念之间的疏远,而公民们必定只是依据问题来投票。(有些读者已经自然地把我的那段脚注(第243页以后)读作是我赞成孕妇有权在头三个月堕胎的一种论证。但我本意非然。(这段脚注的确表达了我的意见,但意见并不是论证)我的失误在于,让人们怀疑这段脚注的目的仅仅是解释和确认紧接着这段脚注所注释的那段行文后面的陈述:即“与公共理性相冲突的完备性学说只是那些不能支持[我们所谈到的]诸种政治价值达到一种理性平衡[或理性秩序]的完备性学说”。为了解释我的意思,我使用了三种政治价值来解释这一问题,可能不是偶然的。我相信,对这些价值——当他们在公共理性的基础上确实得到发展时——给予一种更详细的解释,真的可能会产生一种合乎理性的论证。我不是说它将是一种最合乎理性的或最具有决定性意义的论证。我不知道这种最合乎理性的论证会是什么样子,即使真的存在这样一种论证,我也不知道。(关于这种更为详细的解释,见朱迪思·嘉维斯·汤姆逊的《堕胎:谁的权利?》一文,载《波士顿评论》杂志,第20卷,第3期[1995年夏季号];尽管我想补充几个附注,也无此意图,为了解释清楚这个问题,让我们现在设想一下,不存在任何对等的诸政治价值之间的理性平衡或秩序。这样一来,在此情况中,而且仅仅在这类情况中,一种否认堕胎权的完备性学说就与公共理性相冲突。然而,如果它能够较好地满足宽泛的公共理性的条款规定,或者至少也像其他观点一样,那么它就已经使其问题进入了公共理性。如果说一种完备性学说不是不合乎理性的,它在某一个或几个问题上也可能是不合乎理性的。)的确,这是一种正常情况:各种观点的全体一致是不可期待的。合乎理性的政治之正义观念也并不总能导致相同的结论(第24页以后),持守相同观念的公民也不是总能在特殊问题上达成一致。然则,投票的结果将被视为是合乎理性的,只要一合乎理性的公正立宪政体的公民都真诚地按照公共理性的理念来投票。这并不意味着结果是真实的或正确的,但它在此时刻是合乎理性的,并通过多数原则来约束公民。当然,某些人可能反对某一决定,就像天主教徒可能会反对一种同意孕妇有权堕胎的决定一样。他们可以在公共理性中提出一种否定堕胎的论据,只是他们没有赢得多数人的赞同。(关于这类论据,见卡丁诺·伯纳丁在《无矛盾伦理学:何种框架?》(载《原创》杂志,第16期[1986年10月30日]第345页,第347—350)一文中提出的观点。卡丁诺提出的公共秩序理念包括这样三种政治价值:即,公共和平、人权的根本保护、法律共同体中人们共同接受的道德行为标准。进而他同意,并非所有的道德律令都能转换成为禁止性的市民法规,他认为,政治秩序和社会秩序的根本意义是保护人们的生活和基本人权。他希望根据这三种价值来证明否定堕胎权的正当合理性。在此,我不想评价他的这一论证,我只想说,这一论证已用公共理性的形式给予了清楚的表达。它本身是否是合乎理性的?或者说,它本身是否比另一方式的论证更合乎理性?这是另外一个问题。正像公共理性中任何一种形式的推理一样,这种推理也可能是谬误或错误的。)但是,他们在他们自己的生活中并不需要行使堕胎的权利。他们可以确认这种权利属于合法的权利,因此他们不会强行抵制这种权利。这样做可能不合乎理性(第60页以后):可能意味着他们试图强加他们自己的完备性学说,而其他绝大多数遵循公共理性的公民不会接受这种学说。当然,按照公共理性的要求,天主教徒仍有继续反对堕胎的权利。教会的非公共理性要求其成员遵循其学说,这一点与他们对公共理性的尊重是完全一致的。(就我所知,这种观点与约翰·科特尼·莫雷神父在《我们坚持这些真理》(纽约:希德与沃德出版公司,1960,第157页以后)一书中提出的关于教会对避孕应采取的立场之观点相似。另见马里奥·科莫在一九八四年圣玛丽讲座上发表的关于堕胎的演讲,该演讲收入《语词之外》(纽约:圣马丁出版社,1993),第32—51页。我感谢莱斯利·格里芬和保罗·魏特曼帮我一起探讨并澄清了这一脚注和前面两个脚注所涉及的问题,是他们使我了解到莫雷神父的观点。)对这一问题,我暂不予深究,因为我的目的只是强调,公共理性并不能经常导致各种观点的普遍一致,它也不应如此。公民们在[各种观点的]冲突和论证中学习并从中获益,而当他们遵循公共理性来进行论证时,他们也就了解和深化了社会的公共文化。

6.在前面第四节里,我们看到,一种自由主义的观念依三个特点结合并规定着自由和平等两种基本价值。前两个特点陈述了基本权利和自由、以及它们的优先性;第三个特点则保证有充分适应各种目的的手段,使所有公民能够理智而有效地运用他们的自由。当然,第三个特点必须满足相互性的标准,因之促使基本结构按照该标准的具体规定,防止出现过度的社会和经济的不平等。在缺少下列从(甲)到(戊)的制度规定或类似安排的情况下,合乎理性的政治自由主义认为,这些过度的不平等往往容易扩大。这是一种常识性政治社会学应用事实。

《政治自由主义》在三个地方简略考量了这种实际应用。它在第二部分的第四讲考量了这种应用。在第四讲第六节,它考察了一种宪法共识是怎样从更早时期逐渐形成的,在更早时期,人们还是在有很大犹豫的情况下,把诸如良心自由一类的宪法原则当作一种临时协定来采用的。随后在第四讲第七节里,它又考察了一种宪法共识是如何变成一种重叠共识的。进而在第六讲第八节,我们看到,人们可能因为抱着加速向一种正义立宪政体的社会改革的希望,而引入一种支持合乎理性之政治观念的完备性学说。宪法共识与重叠共识之间的根本区别在于,前者是基于某些确保各种不同的自由权利之宪法原则的共识。这些原则——诸如良心自由——后来被扩展到包括《独立宣言》和《法国大革命人权宣言》在内的范围。

这些得到保障的自由被作为纯形式的自由而给予了恰当的批评(第八讲第七节)。(黑格尔、马克思主义者和社会主义的作家们非常正确地提出这种反驳。)由于这些自由本身的纯形式化,它们只是一种贫乏的自由主义形式,它的确根本不是自由主义,而是唯意志自由论(第七讲第三节)。(另见第七讲第四节之九。)后者并不用自由主义所使用的方式,将自由与平等结合起来;它缺乏相互性的标准,按相互性标准来衡量,它允许过度的社会与经济的不平等。在这种情况下,我们就没有基于正当理性的稳定性,而这永远是一种纯形式的立宪政体所缺乏的。需要这种稳定性的制度指标有以下五个方面:

甲、各种选举的公共经费负担和确保有关政策问题的公共信息之有效性(第八讲第十二至十三节)。对这些安排(和下列安排)的陈述仅仅暗示出,使被选代表和官员足以独立于特殊的社会利益和经济利益,并提供知识和信息,正是依据这些知识和信息,各种政策才能形成并接受公民利用公共理性所对之进行的理智评价。

乙、确定的机会均等,尤其是教育与培训的机会均等。如果没有这些机会,社会各方就无法参与公共理性的争论,或无法为社会和经济的政策进言。

丙、满足自由主义第三个条件的适当的收入和财富分配:必须确保所有公民获得他们理智而有效地实现其基本自由所必需的、适合各种目的手段。(这一要求要远远高于依食居住方面或基本需求方面的简单要求。基本自由是由基本的自由权和机会来规定的,而这些自由和机会包括政治自由和公平进入政治运作过程的机会。)缺少这一条件,那些拥有财富和较高收入的人就容易宰制那些财富和收入较少的人,并日益控制政治权力,使之有利于他们自己。

丁、通过中央或地方政府,或其他经济与社会政策,社会作为最后雇主。缺乏长远的安全感和从事有意义的工作机会与求职机会,不仅会伤害公民的自尊,而且会伤害他们的社会成员感,让他们觉得自己只是被社会收留的人。这会导致他们的自我憎恶、痛苦和愤恨。

戊、全体公民的医疗保健。

当然,这些具体制度并不能充分满足公平正义的原则。但是,我们所讨论的不是这些原则要求什么,而是开列出基本结构的前提条件,在这一结构内,当公民们自觉追寻公共理性的理想时,它就可能保护基本自由,防止过度的社会和经济的不平等。由于公共理性的理想包含一种公共政治慎思的形式,这些具体制度——前三项最为明显——是使这种慎思可能而有效所必需的。对于一理性的立宪政体来说,一种对公共慎思之重要性的信念乃是根本性的,而要支持和鼓励这种政治慎思,就需要制定各种具体详细的制度安排。公共理性的理念告诉我们如何刻画政治慎思之社会根本性基础的结构和内容的特征。

我想以有关公共理性之协调性局限的评价作为本节的结论。有三种主要冲突:即公民间相互冲突的完备性学说所导致的冲突;他们不同的社会身份、阶级地位和职业所导致的冲突,或他们不同的种性、性别和民族导致的冲突;最后是由各种判断负担所导致的冲突。政治自由主义能够缓和但无法消除第一种冲突,因为从政治上讲,各种完备性学说是不能相互调和一致的。然而,合乎理性的公共立宪政体之正义原则,却可以帮我们调和第二种冲突。因为,一旦我们接受正义原则,或者把这些原则看作至少是合乎理性的(哪怕不是最合乎理性的),并了解到我们的政治制度和社会制度与这些正义原则相一致,第二种冲突就不再发生,否则就会强烈爆发。我相信,一个合乎理性的公共立宪政体可以在很大程度上消除这些冲突发生的根源,因为其政治正义的原则满足相互性的标准。(我还相信,这样一个政体也可以公共地处理各种文化和民族(请将后一理念[即,民族的理念——译者注]与国家的理念区别开来)的差别问题。在这里,我遵循了易尔·塔莫尔在她的《自由主义的民族主义》一书中提出的观点。)《政治自由主义》没有讨论这些冲突,而是将它们留待公平的正义[原则]去解决(如同在《正义论》中那样),或者留给某种其他合乎理性的政治之正义观念去解决。然则,由判断负担所导致的冲突却依然存在,它限制着公民可能达成一致的程度。

7.《正义论》和《政治自由主义》都力图探讨理性而公正的和秩序良好的民主社会如何可能,为什么公平正义在政治和社会世界的诸种政治观念中应享有一种特殊地位。当然,许多人都准备接受这样一个结论:即,一公正而良序的民主社会是可能的,甚至把它看作是明显的事实。一部分人富强起来,而另一部分无辜者则不可避免失落下去,这难道是不可接受的吗?但是,这是我们可以如此轻松地接受下来的结论吗?我们这样做的后果是什么?对我们的政治世界观来说会产生什么结果?甚至,如果从作为整体的世界来看,这样做的后果又会怎样?

哲学可以在许多普遍性和抽象性的层面研究政治问题,包括所有有价值的和有意义的政治问题。它可以探询,为什么在战争中用普通炸弹或原子武器对平民实施空中攻击是错误的。更一般地说,它可以探询正义的宪法安排形式,而这类问题恰当地说属于宪法政治学。更一般地说,它可以探询正义而良序的立宪民主是否可能、且如何可能的问题。我不是说,较一般的问题就是较哲学化的问题,也不是说,它们就较为重要。所有这些问题及其答案,只要我们能够找到这些问题及其答案,它们就具有相互联系,并共同充实着我们的哲学知识。

正义的民主社会是否可能?它能否基于正当的理性而保持稳定?我们对此问题的回答影响到我们对整体世界的背景思考和态度。而且,它在我们逐渐进入实际政治学问题之前就影响到我们的这些思考和态度,限制或激励我们参与实际政治的行动。对一般哲学问题的争论,不可能成为政治学的日常材料,但这并不会使这些问题成为无意义的问题,因为我们对这些问题之答案的思考,将塑造我们对政治文化的基本态度和我们的政治行为。(在这一点上,我同意迈克·沃兹尔在《纽约书评》(1989年2月2日,第42页以后)上发表的对本杰明·巴伯尔《政治学的征服》一书的评论。)假如我们姑且把不可能有正义而良序的民主社会当作共同的知识假定下来的话,那么,我们态度的品德和基调就将影响到这一知识。魏玛(指德国魏玛宪政时期——译者注)立宪政体失败的原因之一,乃是德国的传统精英都不支持其宪法,或是不愿意合作使其生效。他们不再相信有可能建立一种像样的自由议会政体。时机错过了,这一政体首先沦落为1930—1932年集权主义的内阁政府。当政府由于缺乏大众的支持而日见削弱时,兴登堡总统最终又被劝退,让位于希特勒,而希特勒却获得了民众的支持,于是,保守派的思想便有可能控制这些民众。(见卡尔·施密特的《议会民主的危机》,艾伦·肯尼迪译(坎布里奇:麻省理工学院出版社,1988)。尤其请见第2版(1926)的前言和第二章。关于魏玛宪法,见德特勒伏·皮克特的《魏玛共和国》,艾伦·勒恩译(波士顿:企鹅图书出版公司,1991),尤其是第十一至十四章;以及克劳斯·费舍尔的《纳粹德国》(纽约:连续出版社,1995),第七章和结论,第258—263页。)另一些人可能更喜欢列举别的不同的例子。

本世纪的多场战争以其极端的残暴和不断增长的破坏性——在希特勒的种族灭绝的狂热罪行中达到顶峰——以一种尖锐的方式提出了这样一个问题:政治关系是否必须只受权力和强制的支配?如果说,一种使权力服从其目的的合乎理性的正义社会不可能出现,而人民普遍无道德——如果还不是无可求药的犬儒主义者和自我中心论者——的话,那么,人们可能会以康德的口吻发问:人类生活在这个地球上是否还有价值?(“如果正义荡然无存,那么人们就不再值得在这个地球上生活”(《生命的权利》,第四十九节以下,释义[五],《康德全集》,第六卷,第332页)。)我们必须从这样一种假设出发:即,一合乎理性的正义之政治社会是可能的,惟其可能,所以人类必定具有一种道德本性,这当然不是一种完美无缺的本性,然而却是一种可以理解、可以依其而行动并足以受一种合乎理性的政治之正当与正义观念驱动、以支持由其理想和原则指导的社会之道德本性。《正义论》和《政治自由主义》力求勾画出适合民主政体的较合乎理性的正义观念,并为最合乎理性的正义观念提出一种预选观念。它们也都考量了公民们需要如何设想建构(《政治自由主义》第三讲)这些较合乎理性的观念,他们必须以怎样的道德心理学去长久地支持一个合乎理性的正义之政治社会。(有关这种心理学,见《正义论》,第三部分,尤其是第八章;《政治自由主义》,第二讲第一至第三节。)对这些问题的集中讨论,无疑只是部分地解释了文本这些对许多读者来说是抽象而又不常见的特点。

我不想为此辩解。

约翰·罗尔斯

一九九五年十二月

本书继续并修正了罗尔斯在《正义论》中提出的正义理论,从根本上改变了对它的哲学阐释。在《正义论》中,罗尔斯假定在“秩序良好的社会”里,存在着相对稳定和同质的基本道德信念。然而在现代民主社会中,互不相容的宗教、哲学和道德学说多元共存,且自由制度本身强化并鼓励着学说的多元化。那么,自由而平等的公民如何能既保有各自的世界观,又拥有稳定而公正的社会生活呢?罗尔斯的回答基于对“秩序良好社会”的重新定义:这样的社会不再统一于基本道德信念,而是统一于政治正义概念。如今,“作为公平的正义”就是这样的概念,它是各种主要的宗教、哲学和道德学说之间重叠共识的焦点。罗尔斯相信,这种共识体现了宪法民主政体下最可能达到的社会团结。

导读:

在《政治自由主义》中,罗尔斯完成了对自己二十年来的正义理论的扩展和修正工作。

——于尔根·哈贝马斯

约翰·罗尔斯是我们这个时代最杰出的道德哲学家和政治哲学家。在逻辑语言学盛行的英美哲学界,他使人们恢复了对政治哲学实质性问题的兴趣。

——玛莎·纳斯鲍姆

强烈的经济需要可以是生死攸关的事,其地位为什么就应该低于个人自由的地位?罗尔斯在《政治自由主义》一书中承认了这一论题的力度,并指出这一论题如何与他的正义理论相容。

——阿马蒂亚·森

平装本导论

在这篇平装本导论中,我想就本书的主要理念给读者提供一个阅读指南。(我当感谢几位帮助我成就这篇导论的人士:佩西·勒宁与我就如何撰写本篇导论进行了多次讨论,并帮我几次校改开篇;诺曼·丹尼尔斯与我就稳定性在政治自由主义的作用问题作了多次富有启发的谈话;艾林·凯丽、T.M.斯坎伦和丹尼斯·汤普逊给予我许多极有价值的建议,对此我都高兴地接受之;最后还有伯顿·决本,我与他有过多次长时间的谈话,并从他对如何组织和改进最后文本定稿的不胜枚举的思考与批评中,获益良丰。没有他们以及稍后我还要提到的其他人士的帮助和努力,我是难以完成这篇导论的。)《政治自由主义》的一个主要目标,是想讨论秩序良好的公平正义的社会(我之所以用黑体字标示“公平正义”这一短语,是因为它是一种特殊的正义解释的恰当名称,而且人们总是这样来理解它。我将用学说这一术语来表示各种完备性的观点,用观念这一术语来表示一种政治观念及其组成部分,诸如,作为公民的个人观念。理念这一术语则被作为一种普遍性的术语来加以使用,它可以根据上下文指这两个词的任何一个。凡参考《正义论》和《政治自由主义》两书,均以括弧标明第几讲、第几节或页码数。)(它是我在《正义论》[1971]一书中阐明的)是如何通过一种政治的正义观念来获得理解的,而且,一旦它适合于理性多元论的事实(第3页以后,第36页以后)(该事实是这样的:如果该社会的制度是自由的,一种合乎理性的完备性学说——包括宗教的、哲学的和道德的学说——的多元性,乃是民主文化的正常状况。),又是如何受一种政治的正义观念规导的。我首先从政治领域的理念以及政治的正义理念开始,将公平正义的观念作为一个范例来讨论。我以为,这些理念以及它们与各种完备性(我已对完备性学说作了界定(第十三节)。它与一种政治的正义观念相区别,因为它适用于所有主体及其生活各部分的美德[解释]。)学说之间的区别,乃是政治自由主义中最为关键的理念。《政治自由主义》第一部分的各讲、第二部分的第五讲阐述了这些理念,并对其他必要的观念作了界定。《政治自由主义》的另一个目标,是想讨论如何理解一个包含着大量合乎理性的政治观念之秩序良好的自由社会。在这一情形中,既存在理性多元论的事实,也存在族类性的、尽管相互不同却又合乎理性的诸种自由主义政治观念;我所探讨的是,在这两种条件下,社会统一最合乎理性的基础何在。我在该书的第二部分,也就是这些理念所出现的第四讲和第六讲,讨论了这些问题。我将集中探讨民主政体中的公民理念,以及该理念是如何与政治合法性和公共理性相联系的。我想强调指出,政治领域的理念和一种政治的正义观念本身都是规范性的和道德的理念,这就是说,它们的“内容是由某些确定的理想、原则和标准所给定的,而这些规范又清晰地表达了某些价值,在我所谈的情况中,它们清晰表达了某些政治价值”(见注释紒紜矠)。我还要解释公平正义在《正义论》和《政治自由主义》两书中的地位。

1.在探讨这些问题之前,我应该解释一下,阅读《政治自由主义》的一个障碍是,该书没有明确地确认它所谈论的哲学问题。而人们在阅读《正义论》时,则不存在任何这样的障碍:该书力求明确地从洛克、卢梭和康德所代表的社会契约论中开出一种正义论,该正义论不再受到那些常常被认为是致命性的反驳,并证明它优于长期占宰制性地位的功利主义传统。《正义论》希望阐明这样一种正义论的结构性特征,以使其最接近我们所考虑的正义判断,因之给民主社会提供最适当的道德基础(见该书第Ⅷ页)。这是一个人们已经认识到的哲学问题,尽管它可能是一个学究性问题。

确认《政治自由主义》最初所谈的这个哲学问题的障碍在于,该书第一讲的开篇没有清楚地解释这一问题,在第一讲中(第4页),我提出了这样一个问题:当一社会中自由而平等的公民因其诸种合乎理性的宗教学说、哲学学说和道德学说而形成深刻的分化时,一个正义而稳定的社会何以可能保持其长治久安?倘若问题在于该社会如何基于正当理性基础而保持长治久安(第143页以后)——它总是与稳定性的理念相关(“基于正当理性的稳定性”这一短语在《政治自由主义》一书的文本中并未出现过,但在《正义论》和《政治自由主义》的语境中,“稳定性”[这一语词]通常都表达了这种意味。)——那么,在诸如康德和密尔这类相互冲突的完备性自由主义学说中,为什么还会存在这类根本问题?即便它们是因不同原因而存在这类问题,它们之中到底是那一种学说(让我们假定)认可了一种正义的民主政体呢?确乎,这个问题看起来并不复杂。因此我们应该以下述方式更尖锐地提出这一问题:对于那些认肯某一基于宗教权威(譬如说,教会或《圣经》)的宗教学说的人来说,如何可能让他们也坚持一种支持正义民主政体的合乎理性的政治观念?

关键在于,并非所有合乎理性的完备性学说都是自由主义的完备性学说;所以,问题便成了这些学说是否还能够基于正当理性而与一种自由主义的政治观念相容。为了探讨这一问题,我坚持认为,这些学说仅仅把民主政体当作一种临时协定来加以接受是不够的。相反,,它们必须把这一民主政体作为社会各成员达成一种合乎理性的重叠共识(见第四讲第三节)之政体来接受才行。对于那些坚持一种宗教学说的信教公民,我们则可以这样提问:对于这些信教公民来说,当他,们,认可一种能够满足自由主义的政治正义观念及其内在政治理想和内在价值的制度结构时,以及,当他们不是仅仅鉴于政治力量与社会力量之间的平衡考虑而持守民主社会时,他们如何可能使自己成为全心全意的民主社会成员?

为了提供一个简略的回答,《政治自由主义》一书原导论已经谈到了这些问题。政治自由主义不是一种启蒙自由主义的形式,即是说,它不是一种完备性的自由主义学说,不是一种常常被认为是基于理性并被视为是适合于现代的世俗学说,基督教时代的那种宗教权威已不再具有宰制性了。政治自由主义没有上述这些目标。它姑且认可存在各种完备性学说这一理性多元论的事实,同时也把这些学说中的某些学说看作是非自由主义的和宗教性的。政治自由主义的问题,是为一种立宪民主政体制定一种政治的正义观念,在这种立宪民主政体中,人们可以自由地认可各种合乎理性的学说之多样性存在,包括宗教的和非宗教的;自由主义的和非自由主义的;因而他们可以自由地生活在这一政体中,并逐步理解该政体的美德。需要强调指出的是,政治自由主义并不想取代各种完备性的学说,包括宗教的和非宗教的完备性学说,但它有意与宗教和非宗教的完备性学说都保持区别,而且希望这两种完备性学说都能接受它。我对这些看法都已有过强调和简略的表述(见第xviii)。

此外,我花了一些篇幅(第xxi—xxvi页)阐明《政治自由主义》一书所谈到的古代政治哲学与现代政治哲学之间的那种对比。古代人的中心问题是善的学说,而现代人的中心问题是正义观念。《政治自由主义》推测了之所以如此的原因。对于古代人来说,宗教乃市民宗教,而建立一种善学说的任务则留给了哲学。对于现代人来讲,宗教乃是基督教的救赎宗教,它已在宗教改革时代发生了内在分裂和冲突,譬如天主教和新教;而这些宗教已然包括一种善——即一种救赎之善的学说。但是,当它们相互竞争的超验性因素不能达成妥协时,依赖教会或《圣经》的相互冲突的权威,无法解决它们之间的矛盾。它们之间不共戴天的战斗只能通过环境和精疲力竭的争斗才能缓和,要么通过平等的良心自由和思想自由才能缓和。环境和精疲力竭的争斗会导向一种临时协议;而平等的良心自由和思想自由有时则可以导向更有希望的达成宪法共识、进而达成重叠共识的可能性,正如我在《政治自由主义》第四讲的第六、七节里所提示的那样。

因此我再重复一遍:政治自由主义的问题是为一种(自由主义的)立宪民主政体制定一种政治的政治正义观念,在该政体中,各种合乎理性的学说——宗教和非宗教的;自由主义的和非自由主义的——之多元性可以基于正当理性得到认可。根本的困难是,由于在理性多元论的情形下,宗教的救赎之善无法成为所有公民的共同善,因而这种政治观念必须运用诸如自由和平等这类政治观念而不是宗教救赎之善的观念,并保证以适合于各种目的的手段(即首要之善,见《政治自由主义》第四讲第三、四节),使公民们能够理智而有效地运用他们的自由。尽管对有些人来说,这些问题可能看起来更多的是政治问题而非哲学问题,但人们经过了很长时间才认识到这一点。我们怎么说这并不要紧,只要我们认识了这些问题的本性就行。我之所以把它们看作是哲学问题,是因为一种政治的正义观念乃是一种规范性的和道德的观念,而且政治的领域和其他的政治观念也是如此。《政治自由主义》从这种政治的观点出发,讨论了立宪民主政体的主要道德观念和哲学观念:自由而平等的公民观念;实施政治权力的合法性观念;理性的重叠共识观念;公共理性及其市民义务的观念;以及基于正当理性的稳定性观念。该书还探寻了适合于现代民主社会之公民的最合乎理性的社会统一基础。总而言之,《政治自由主义》考究了在各种合乎理性的学说——宗教的与非宗教的;自由主义的与非自由主义的——多元性环境下,一种秩序良好而又稳定的民主政府是否可能的问题,甚至考究了如何使它本身始终如一的问题。

2.以此为背景,我现在来谈谈读者指南。《正义论》第三部分假设,公平正义的良序社会是可能的,而且多多少少已成为现实。接着,该书还探询了这种社会是否稳定的问题。该书认为,自然法和人类心理学可以引导那些作为社会成员而在该社会里成长的公民获得一种正义感,这种正义感足以使他们世世代代坚持其政治制度和社会制度。整个论证在该书的第八、九两章达到顶点,通过对道德学习诸阶段和稳定性诸阶段的概括性阐述表达出来。在任何时间内,稳定性都意味着有正当理性的稳定性。这意味着公民行动所依据的理性包括那些由他们所认定的正义解释——在此情形下,包括公平正义的完备性学说,(作为一种完备性的道德观点,它表示公平正义乃是公平正当性的一部分(《正义论》,第17页,第111页)。)该学说表现了他们的有效正义感的基本特征——所提供的理性。

然而,由于在《正义论》中,公平正义的原则有一种立宪民主政体的要求,而且由于理性多元论的事实乃是一社会文化在这些自由制度情景中长期作用的结果(见该书第xvi页),所以《正义论》中的论证依赖于其正义原则得以实现的前提。该前提是,在秩序良好的公平正义社会里,公民们都坚持相同的完备性学说,而这也包括康德的完备性自由主义的那些方面,公平正义的原则可能隶属于这种完备性学说。但是,由于理性多元论这一事实,此种完备性观点是不可能为公民们普遍坚持的,更不用说是一种宗教学说,或是某种形式的功利主义了。

在这种处境下,政治的观念又能够提供什么,来作为引导公共政治讨论——正是基于这种公共政治讨论,认肯各种相互冲突的、宗教的和非宗教的然而却又是合乎理性的完备性学说的公民们才会达成一致——的原则与理想之共同基础呢?人们不能明白,在各种相互冲突的完备性学说之间,怎么会出现一种合乎理性而又正义的临时协定。我们只是设想,历史的环境已经证明,各派力量至少暂时都从各个方面支持现存的安排,这些安排恰巧对各派都是公正的。然而,当两种救赎宗教发生冲撞时,能否有什么解决冲突的办法跨越这种冲撞呢?我已经谈到(见前述之一),有时候,一种临时协定可能发展成为各种合乎理性学说之间的一种重叠共识(第四讲第六、七节)。正如我在该书第四讲第三节所解释的那样,重叠共识理念的目标和动机都是道德的,它使这种共识达于稳定,超越学说的分化。这一点便使稳定性有了正当的理性基础(第143页以后),而且也使这种共识区别于临时协定。

3.因此,《政治自由主义》的主要目标是想表明,《正义论》中秩序良好的社会理念可以重新予以阐发,以解释理性多元论的事实。为达此目标,该书将《正义论》所提出的公平正义学说转换为一种适应社会基本结构的政治的正义观念。(所谓基本结构,意指社会主要的政治、宪法、社会和经济制度,以及它们如何相互契合,形成一种永久性社会合作的统一图式(第11页以后)。这种结构完全属于政治领域之内。)将公平正义转换为一种政治的正义观念,要求重新阐发作为政治观念的各构成性理念,它们构成了公平正义的完备性学说。(这并不需要改变公平正义学说的许多内容。比如说,除了其所属的构架之外,正义两原则和基本结构的意义与内容都是一样的。另一方面,正如我将要在稍后的行文中谈到的那样,《政治自由主义》强调了政治自律与道德自律的差异(见第二讲之六),并很谨慎地强调指出,一种政治的正义观念只包括前者。《正义论》没有作这种区分,在该书中,自律被解释为康德式的道德自律,是从康德的完备性自由主义学说中引申而来的(见《正义论》的第四十、七十八、八十六节)。)在《正义论》中,这些构成要素中的一些看起来可能是宗教的、哲学的或道德的,而且实际上也可能的确如此,因为《正义论》并不对完备性学说与政治观念进行区分。这种转换是通过《政治自由主义》第一部分的各讲和第二部分的第五讲来完成的。我把一种政治的正义观念称之为独立的观点(见该书第10页,第12页),这时候,它就不再被解释为是从某种完备性学说中推导出来的,或是某完备性学说的一部分。这样一种正义观念想要成为一种道德的观念,就必须包含其自身的内在规范理想和道德理想。

我们可以这样阐释这类理想中的一种理想:当公民们相互间都把对方看作是一个时代传延的社会合作系统中自由而平等的公民时,他们准备相互提供公平的社会合作项目(通过各种原则和理想来规定这些项目),而且他们都一致同意按照这样条款行动,即使在某些特殊环境下要牺牲他们自由的利益时也要如此,假如其他人也接受这些项目的话,这时候,他们就是有理性的。因为这些项目是公平的,提出这些项目的公民必定理性地认为,那些被提供这些项目的公民也会理性地接受它们。请注意,“理性地”这一语词出现在这一系统表达的前后两端:当公民提出这些项目时,我们必定理性地认为,提出它们的公民也会理性地接受它们。而且,他们必须以自由而平等的公民身份这样做,而让步则是那些被支配或被操纵的公民的让步,或者是在一种较低政治地位和社会地位的压力下被迫这样做。我把这一点看作是相互性的标准(见第49页以后,第50页)。(在强调“理性地”这一语词出现在该系统表达的两端时,我根据需要,对相互性的标准作了较《政治自由主义》一书更为充分的陈述。)因此,政治的权利和义务即是道德的权利和义务,因为它们都是政治观念的一部分,而该政治观念乃是一种具有其内在理想的规范性(道德的)观念,尽管它本身并不是一种完备性学说。(例如,我们可以在第145页所描述的第三种观点中看到这一点。)

关于一种完备性学说的道德价值与一种政治观念的(道德)政治价值之间的差异,可以自律的价值为例。这种价值至少可以表现为两种形式。一种形式是政治自律,法律的独立性,有保证的公民之政治正直,以及他们与其他公民在行使政治权力时所共享的政治正直。另一种形式是表现在某种生活方式和反思之中的道德自律,这种反思批判地省查着我们最深刻的目的和理想,正如密尔的个体性理想所表现的那样,(见《论自由》第三章,尤其是第一至第九段。)或者是把康德的自律学说当作一个最好的例子。(在此,请读者回顾一下脚注⑧所谈到的康德的自律学说。)如果说,作为一种道德价值的自律在民主思想史中占有一种重要地位的话,它却不能满足需要理性的政治原则的相互性标准,也不能成为政治的正义观念的一部分。许多信念公民拒绝把道德自律作为他们的生活方式。

在从公平正义的完备性学说到公平正义的政治观念这一转换中,作为拥有道德人格及其充分的道德行为主体之能力的个人理念则被转换为公民的理念。在道德的和政治的哲学学说中,人们讨论了道德行为主体的理念,以及行为主体的理智力量、道德力量和情感力量。个人被看作能够履行其道德权利并担负其道德义务的个人,并认为他们都受各种适合于该学说所具体规定的每一种美德的所有动机的支配。与之相反,在《政治自由主义》一书中,个人却被看作是自由而平等的公民,是享受着公民身份之政治权利和政治义务的现代民主社会的政治个人,他与其他政治公民有着一种政治关系。当然,这种公民也是一个道德的行为主体,因为正如我们业已看到的那样,一种政治的正义观念也是一个道德观念(见第11页注释)。但是,我们所考量的这些权利与义务、还有这些价值,都受到了更多的限制。

公民身份的根本性政治关系具有两个独特的特征:第一,它是社会基本结构内部的公民关系,对于这一结构,我们只能因生而入其中,因死而出其外(第12页);(对于现存的[社会基本]结构,我们只能因死而出其外。见第136页,注释④。)第二,它是一种自由而平等的公民关系,这些公民作为一个集体性实体来行使终极的政治权力。这两个特征立刻给我们提出了这样的问题:当宪法根本和基本正义问题产生危机时,具有这种关系的公民怎样才能绝对尊重其立宪政体的结构?又怎样才能通过他们自己在这一结构中的各种法规和法律来遵守其立宪政体的基本结构?理性多元论的事实比其他任何事实都更尖锐地提出了这一问题,因为它意味着,受到各种不同的完备性学说——宗教的与非宗教的——熏陶的公民们之间的差别是无法调和的,因为这些完备性学说包含着诸种超验性因素。这样一来,什么样的原则和理想才是公民们平等共享终极政治权利、以使他们每一个人都能合乎理性地相互证明其政治决定的正当合理性呢?

答案是通过相互性的标准来给予的:只有当我们真诚地相信我们为自己的政治行动所提供的理由有可能为其他公民合乎理性地接受下来,作为他们行动的正当证据时,我们对政治权力的行使才是恰当的。(我想解释一下,严格地说,在这里不存在任何争论的余地。前面一段文字仅仅描述了一种制度情景,在这一制度情景中,公民们处于某些确定的关系之中,并考量某些确定的问题,如此等等。然后我们可以说,从这一制度情景中,产生了对公民遵循相互性标准的义务要求。这种义务缘于该书第49页以后所刻画的个人之理性的理念。在T.M.斯坎伦的《允诺与实践》(载《哲学与公共事务》第19卷第3期,1990年夏季号)一文中,人们可以发现类似的推理,但所例举的例证却全然不同。 )这一标准适用于两个层面:一个层面是宪法结构本身;另一个层面是按照这一结构制定的特殊的法规和法律。合乎理性的政治观念必定只能那些能够满足这一原则的宪法的正当合理性。当我们把这一标准运用到宪法的合法性和那些在宪法指导下所制定的法规之合法性时,便产生了我们可以称为自由主义的合法性原则(第137页)。(以上两段文字总结了第135页以后的基本思想。)

为了发挥其政治角色的作用,公民被看作是具有适合于这一角色的理智能力和道德能力的,诸如,由一种自由主义观念所给定的政治的正义感的能力;一种形成、遵循和修正其个体善学说的能力;(此处的术语用法遵循前面注释②的用法。《正义论》和《政治自由主义》都谈到了(完备性的)善观念。从此处开始,我们都将它作为一种学说来参引。)还有他们具有维持正义的政治社会所需要的政治美德能力。(当然也不可否认,他们还具有的超出这一范围的其他美德能力和道德动机。)

4.《正义论》中的两个理念都需要满足理性多元论的事实要求,这两个理念是:合乎理性的重叠共识的理念(第15页,第39页以后,第四章第三节)和公共理性的理念(第六章第四、七、八节)。如果没有这两个理念,那么我们就无法明白政治的正义观念在具体规定—良序社会——当它受一种政治观念规导时——的公共理性的过程中所发挥的作用(或者说,正如我们将要看到的那样,是一组政治观念所发挥的作用)。在执行这一规念使命时,公平正义(作为已经转换了的公平正义之政治观念)便成了主要的范例。

在此,我不想超出我描述重叠共识的理念。相反,我只想解释一下与之相关的两点。其一,理性多元的事实导致——至少在我看来——政治的正义观念,因之也导致政治自由主义的理念。因为,能够系统表达一种可能为那些非自由主义学说所认可的自由主义政治观念的,恰恰是这一思想,而不是以一种完备性的自由主义哲学学说来对抗各种宗教的和非自由主义的学说。要找到这种政治观念,我们无须抱着在各种完备性学说之间强求均衡或搞平均化的目的,来看待这些众所周知的完备性学说,也不必通过剪裁该政治观念,使其适合这些完备性学说,来寻求与社会现存的那些完备性学说的足够多数达成妥协。这样做乃是诉求于错误的共识理念,是以错误的方式使政治观念政治化(第39页以后)。(另见第九讲第二节,第389页。)相反,我们系统表达的是一种独立的政治观念,它具有其内在的(即道德的)通过相互性标准表达出来的政治理想。在此方式,我们希望各种合乎理性的完备性学说能够基于正当的理性,认可该政治观念,因而该政治观念被视为一种重叠共识。

关于重叠共识的另外一点是,《政治自由主义》没有任何企图想证明或者表明这种共识可以作为合乎理性的政治正义观念的最终形式。它所做的,最多也只是提出一种独立的自由主义政治观念,该政治观念并不反对各完备性学说自身的基本理由,也不排除形成一种具有正当理性的重叠共识之可能性。《政治自由主义》特别解释了某些历史事件和历史过程,这些历史的事件和过程似乎已然导致了共识,而另一些则有可能发生(第四讲第六至第七节),但是,对这些常识性政治社会学事实的观察,并不构成我们的证据。

除了相互冲突的完备性学说之中,《政治自由主义》还认识到,在任何一个实际的政治社会里,社会的政治争论也有着大量各种不同的自由主义的政治正义观念相互冲突(第6页以后)。这便导出《政治自由主义》的另一个目标,即探讨这样一个问题:如果不仅存在理性多元论的事实,而且也存在着诸多合乎理性的自由主义政治正义观念的家族之争,那么,一个秩序良好的自由主义政治社会又是如何形成的?自由主义的观念规定了三个条件:(《政治自由主义》是把这些条件作为特点来讨论的。“条件”这一术语要比“特点”更好些,因为依我理解,正是这些条件界定了一种自由主义的政治观念。)(第6页):首先是某些权利、自由[权]和机会(它们都是民主政体中人们十分熟悉的)的具体规定;其次是这些自由的特殊优先性;第三则是各种维度,它们确保着所有公民——无论他们的社会地位怎样——都拥有充分适应于各种目的(这一术语涉及到首要善,正如《政治自由主义》第五讲第四节所界定的那样。)并使他们理智而有效地运用其自由权利和机会的手段。请注意:我在此所谈论的是自由主义的政治观念,而非自由主义的完备性学说。

我之所以相信公平正义——它的两个正义原则,其中当然包括差异原则——是最合乎理性的观念,是因为它最能满足这些条件。(这并不否认我必须对公平正义[的观念]作某些改变。比如说,第八讲就按照H.L.A.哈特的批评,对有关基本自由的解释作了修正。第五讲的第三、四节也按照K.J.阿罗、阿马特雅·森、耶和华·柯亨、T.M.斯坎伦和其他人的批评对有关首要善的解释作了修正。我还可能根据托玛斯·内格尔和德雷克·帕菲特、以及简·英格利希的建议,修改正义储存原则及其推导理论(见第七讲:第274页的注释)。我相信这些修正和其他一些修正都未对公平正义[的观念]造成实质性的伤害,因为它的基本理想和原则依然如故,而这只会使它们的系统表达更加精致。毫无疑问,它们仍然需要作继续不断的修正和调整。)但是,当我把它看作是最合乎理性的(甚至于,哪怕许多理性者可能并不同意我的观念)时,我也没有否认,其他的观念也能满足自由主义观念的规定[条件]。的确,如果我否认存在着其他可以满足这一规定[条件]的理性观念,譬如说,某种可以替代差异原则的观念,某种改善社会福利——这种改善在服从一种保证每一个人都能获得充分实现其目的的手段的约束——的原则,那我就真的是没有理性了。任何能够满足相互性标准并承认判断负担(第二讲第二节)的观念,都可以成为这样一种政治观念。在《政治自由主义》一书中,这些[判断]负担发挥着双重作用:它们是基于理性理念(第60页以后)的良心自由和思想自由之基础的一部分。而且它们使我们认识到,存在着各种相互不同和互不相容的自由主义的政治观念。

《政治自由主义》也关注为现代自由社会之公民所接受的社会统一(第133页以后)的最合乎理性的基础问题,尽管它并没有尽其所能地表达这种关注。社会统一的基础可表述如次:(《政治自由主义》没有阐述[社会]统一的这一定义和我们所提示的基础问题。在此,还有在“答哈贝马斯”(第九讲第二节之一)一文中,我是首次明确地谈到这一问题。)

甲、社会的基本结构受一种或一类合乎理性的自由主义正义观念(或这两者的混合)的有效规导,该类[观念]中包括那种最合乎理性的观念。

乙、社会中所有合乎理性的完备性学说都认可该类合乎理性的观念中的某些观念,而且认肯这些学说的公民与那些否定该类观念中的每一种观念的人相比,长期占据绝大多数。

丙、当宪法根本和基本正义问题发生危机时,公共政治讨论总是、或几乎总是可以基于由该类合乎理性的自由主义正义观念所具体规定的理由,作出理性的决定,因为,该类观念中,有一种是每一个公民都认为最(或比较)合乎理性的。

很清楚,这一界定在好几个方面都是可以改变的。比如说,假设社会受最合乎理性的观念之有效规导,且公民们对这一点达到了广泛而普遍的反思平衡,这一基础可能在理想意义上是最合乎理性的。从实践的意义上看,最合乎理性的基础即是一种可以实际产生的基础,即:所有公民都一致认为,该规导性的政治观念合乎理性,某些公民甚至认为它最合乎理性。这足以使政治社会基于正当理性来保持稳定:因为该政治观念现在能够得到所有公民的尊重,至少将之看作是合乎理性的,就政治目的而言,这通常是我们能够期待的最佳结果。

5.现在,我来考察一下公共理性的理念,并对第六讲第四、七、八节的内容作些补充说明。读者应该小心注意公共理性所适用的那些问题和论坛(第213—216页,第252页以后)——例如,各政治派别的争论,和那些寻求公职的人在讨论宪法根本和基本正义问题时所出现的疑问——并应把它们与背景文化中的许多地方区别开来(第14页),政治问题是在背景文化中讨论的,也常常是在民族的完备性学说内部来加以讨论的。(政治自由主义中的公共理性与哈贝马斯的公共领域里的公共理性不是一码事。见第九讲第一节:第382页注释。)这一理想是,公民们都在下列框架内,进行他们有关宪法根本和基本正义问题的公共政治讨论,(宪法根本有关比如说什么样的政治权利和自由可以合乎理性地被包括在一部成文宪法中,这时候,我们假定宪法可以由最高法院或某个类似的机构来解释,基本正义问题与基本社会结构相互关联,所以,宪法并不涵括那些有关基本经济正义和社会正义的问题。)在这一框架内,我们同样也可以合乎理性地期待,每一个公民都能真诚地尊重政治的正义观念,该政治正义观念表达着政治价值,是我们同样可以合乎理性地期待自由而平等的其他公民也能合乎理性地予以认可的观念(第226页,241页)。因此,我们必须有我们所求诸的原则和指导,以此方式,可以满足相互性的标准。我曾提出,认同这些政治原则和政治指南的一种方式,是表明人们在《政治自由主义》所讲的原初状态下,有可能认同它们(第一讲第四节)。其他人会认为,别的认同这些原则的方式更合乎理性。如果说存在着这类方式和原则的话,那它们也必须合乎相互性的标准(第226页以后)。

为了更清楚地解释公共理性所表达的相互性标准的作用,我想解释一下,它的作用是具体规定立宪民主政体中作为市民友谊之一的政治关系的本性。因为,当公民们在其公共推理中遵循这一标准时,该标准便塑造了他们的基本制度形式。(人们有时谈到,公共理性首先可以降低人们对政治实践意义上的民主之不稳定性和易受破坏性所产生的恐惧。这种反驳意见是不正确的,它没有看到公共理性及其相互性标准刻画了政治关系及其民主理想的基本特征,并反映着该政体的本性,我们所关注的正是这一政体的稳定性或易受破坏性。这些问题要优先于政治实践意义上的稳定性和易受破坏性问题,尽管任何一种民主观都肯定不会忽视这些实践问题。)譬如——我引证一些简单易明的例子——如果我论证,要否认某些公民的宗教自由,我们就必须对他们讲出我们的理由,这些理由不仅是他们能够理解的——就像塞维塔斯(MichaelServetus, 1511—1553,西班牙神学家和殉道者——译者注)能够理解为什么加尔文在危急时刻要烧死他一样——而且是我们可以合乎理性地期待他们作为自由而平等的[公民]也可以合乎理性地加以接受的理由。无论何时,只要基本的自由权利被否认,在正常情况下,相互性的标准也会受到僭越。有什么样的理由既能满足相互性的标准,又能证明某些诸如奴役、或对选举权施加财产限制、或取消妇女的选举权这类主张的正当合理性呢?

当我们介入公共理性的推理时,我们还可以用我们的完备性学说作为公共推理的理由吗?我现在相信并因此在修改我第六讲第八节中的观点后认为,假如人们在恰当的时间里所提出的公共理性——它是由一种合乎理性的政治观念给定的——足以支持不论是何种为人们用来作为支撑的完备性学说的话,那么这些合乎理性的学说在任何时候都可以引入公共理性之中。(这一见解比《政治自由主义》第六讲第八节所讲到的具有更大的容忍度,它具体规定了将这些完备性学说引入它所涉及的包容性观点的某些条件。这一宽泛的观点(我如此称之)不是我原创的,而是艾林·凯利(在1993年夏天)给我提议的。劳伦斯·所罗门也有类似的观点,他对这一问题的最充分陈述发表在其《建构一种公共理性的理想》一文中,载《圣地亚戈法学评论》杂志,第30卷第4期(1993年秋季号)。在第747—751页,他有一个总结性的看法。而他较新的看法则发表在《太平洋哲学季刊》第75卷第3和第4期(1994年9—12月)。)我把这作为一项条款,(对于如何满足这一条款,人们可能会提出许多问题。一个问题是:当它需要得到满足时,是同时呢?还是稍后?再者,谁该尊重这一条款?存在许多这样的问题——我这里仅仅指出其中的几个问题。正如汤普逊所指出的,人们应当弄清楚并确定该如何适当地满足这一条款。)它具体规定了我现在称之为的广泛的公共理性的观点。我在第249页以后讨论的三种情况也满足了这一条款。其中,具有特殊历史重要性的情况是堕胎主义者和公民人权运动。我说过,这两种情况并不能僭犯我所称的包容性观点。随胎主义和马丁·路德·金(公民人权运动的领袖——译者注)的学说之所以都属于公共理性,是因为他们都是在一个不正义的社会里提出其请求的,而且他们的正义结论合乎自由政体的宪法价值。我还说过,我们应该有理由相信,在公民的完备性学说中寻求这些理性基础,将有助于使社会变得更加公正。现在我看不出有什么必要去限制他们,即使他们越出了这一条款,所以我放弃了这些条件限制。公民在适当的时候通过公共理性来证明其结论的正当合理性的条款确保了这种必要。(我不知道主张堕胎的人和金是否能够在任何时候都可以满足这一条款。但无论他们是否已经做到了这一点,他们但是可能做到这一点的。而且,由于他们已经知道公共理性的理念并分享着公共理性的理想,他们理应如此。我感谢保罗·魏特曼帮我指出了这一点。)它还有一种好处,就是可以告诉其他公民,在我们的完备性学说中,有着使我们忠诚于政治观念的根基,因而强化了合乎理性的重叠共识所表现的稳定力量。由此便产生了此种宽泛性观点,并适合于我在第六讲第八节所举的那些例子。

关键在于,公共理性不是由任何一种政治的正义观念来规定的,当然也不仅仅是由公平正义单独来规定的。相反,它的内容——人们可能诉求的那些原则,理想和标准——乃是那些族类性的合乎理性的政治之正义观念,而这一族类性[观念]又是随时改变着的。这些政治观念当然不相容,它们有可能作为其相互争论的结果而得到修正。世世代代的社会变更也产生着新的群体,他们会有各种不同的政治问题。明显的例子是,各种观点都会提出与种族、性别和民族相关的新问题,而这些观点所导致的政治观念将与现存的观念产生矛盾。公共理性的内容不是固定不变的,任何一种公共理性都超出任何一种合乎理性的政治观念所规定的内容。

对这种公共理性的宽泛性观点的一种反驳是,认为它仍然有太多的限制。然而,要建立这种宽泛的观点,我们就必须知道,宪法根本的紧迫问题或基本正义的问题(第四讲第五节)是无法通过任何现存的合乎理性的政治观念所表达的那些政治价值理性地加以解决的,也无法通过人们可能制定的任何这类观念来加以解决。《政治自由主义》并不认为这种情况永远也不会发生;它只是提示这种不太可能发生。我们无法在抽象的、超出实际情况的条件下,决定公共理性是否可以通过一种理性的政治价值秩序,来解决所有或差不多所有的政治问题。我们需要小心地弄清楚这些情况,以澄清我们该如何看待这些情况。因为如何思考一种情况,并不只取决一些普遍考虑,而且还取决于我们系统阐述的那些相关的政治价值,而这些政治价值可能是我们在反思某些特殊情况之前所没有想到的。

公共理性也可能看起来限制过多,因为它可能先解决一些问题。然则,它并不一般地决定或解决法律或政策的某些特殊问题。相反,它是各种公共理性的具体化,正是按照这些公共理性,这类问题才在政治上得到解决。比如说,我们可用学校祷告的问题为例。有人可能设想,一种自由主义观点可能会否定性地认为,这种作法在公共学校里是不可接受的。但是为什么会这样?我们必须考量人们在解决这一问题时可能诉求的所有政治价值,考量那些决定性的理由会倒向哪一方。这场争论的一个著名例子,是一七八五年弗吉尼亚议会下议院帕特里克·亨利与詹姆斯·麦迪逊绕建立格盎鲁教堂所展开的争论,争论含涉学校的宗教问题,他们的争论几乎只涉及到政治价值。(弗吉尼亚州议会下议院采用的对杰弗逊“建立宗教自由条款”提出的最严厉反驳,是由深孚众望的帕特里克·亨利提出的。亨利对保持国教的论证基于下述观点:即认为,“宗教知识具有一种矫正人们的道德、克制其罪恶、并保持社会和平的天然倾向,如果没有一个有力的习教条款,宗教知识就无法发挥作用。”见汤姆·J.科里的《首要自由》(纽约:牛津大学出版社,1986)一书第四章对弗吉尼亚例子的讨论。亨利似乎并不是要论证基督教知识本身,相反,他似乎是想论证,基督教知识是一种实现基本政治价值、即公民的善和和平行为的有效方式。因此我认为,他所说的“罪恶”,至少有部分用意是指那些僭犯政治美德的行动,而这些政治美德乃是政治自由主义所确立(第194页以后),而且是由其他民主观念表达出来的。撇开我们是否能够在学校组成祷告、让其满足所有必需的政治正义限制这一明显的困难不谈,麦迪逊对亨利条款的反驳,在很大程度上表明,国教对于维持有序的市民社会是否必要?他的结论是,没有必要。麦迪逊的反驳也取决于国教对社会和宗教本身的整合所产生的历史影响。见麦迪逊的《纪念与谏疏》一文(1785),收入马尔文·梅耶尔编《国父精神》一书(纽约:巴波斯一梅利尔,1993)第7—16页。亦见科里的《首要自由》第142页以后。他引证了一些殖民地繁荣发展的事实,这些殖民地没有建立国教,最著名的是宾夕法尼亚和罗德岛,在这些州里,早期基督教具有反罗马帝国的敌对力量,而过去建立的各种国教都已堕落。在这些系统阐述中,我们得持几分谨慎,这些论证如果说不是全部也有许多论证是能够按照公共理性的政治价值表达出来的。学校祷告这一例子让人特别感兴趣之处在于,它表明,公共理性的理念不是一种关于特殊政治制度或政策观点,而是一种关于如何论证这些政治制度和政策、并对必须决定这一问题的公民实体证明它们的正当合理性的观点。)

也许,其他人认为,公共理性之所以限制过多,是因为它可能导致公民之间的相互疏远,(我从保罗·奎因那里借用了这一术语。而这一理念则出现在《政治自由主义》的第六讲第七节之一和之二。)不能导致他们观点的一致。还有人宣称,它之所以限制过多,是由于它不足以提供解决所有问题的充分理由。然而,这种情况不仅发生在道德推理和政治推理之中,而且也发生在所有推理形式之中,包括科学和常识的推理。但对于公共理性的推理来说,可以与这样一些事例进行相关比较:在这些事例中,人们必须作出某种政治决定,如,立法者制定法律,法官判决案例。在这里,必须制定某种政治的行动规则,所有人都必须能够理性地认可达成该规则的过程。公共理性把公民的职责及其公民义务看作是可以与法官岗位及其判决案例的责任相类比的。正像法官要依据预先的法律根据、已获认准的法规解释原理和其他相关根据来判决这些案例一样,公民也要根据公共理性来推理,并接受相互性标准的指导,不论宪法根本和基本正义问题是否发生危机。

因此,在可能出现一种相互偏离的现象时,也就是说,在双方的法律证据看起来势均力敌时,法官断不可诉诸于他们自己的政治观点来裁决案情。对法官来说,这样做就是违反他们的责任。公共理性也同样如此:假如在出现[公民们]相互偏离的现象时,公民们都想把他们的完备性学说当作根本的理由,(我之所以使用根本的理由这一术语,是由于许多可能诉诸于这些理由的人,都把它们看作是公共理性的理想与原则和政治的正义观念之恰当根据或真实基础,包括宗教的、哲学的或道德的根据或基础。)那么,相互性的原则就会受到侵犯。决定宪法根本和基本正义的理由,不再是我们可以合乎理性地期待所有公民——尤其是那些宗教自由、选举权利或机会均等权利被否认的人——都可能合乎理性地认可的那些理由。从公共理性的观点出发,公民只应该投票赞成他们真诚地认为是最合乎理性的政治价值的规范。否则,我们就不能用那些可以满足相互性标准的方式来行使政治权力。

然而,一些有争议的问题,诸如堕胎问题,可能会导致各种不同政治观念之间的疏远,而公民们必定只是依据问题来投票。(有些读者已经自然地把我的那段脚注(第243页以后)读作是我赞成孕妇有权在头三个月堕胎的一种论证。但我本意非然。(这段脚注的确表达了我的意见,但意见并不是论证)我的失误在于,让人们怀疑这段脚注的目的仅仅是解释和确认紧接着这段脚注所注释的那段行文后面的陈述:即“与公共理性相冲突的完备性学说只是那些不能支持[我们所谈到的]诸种政治价值达到一种理性平衡[或理性秩序]的完备性学说”。为了解释我的意思,我使用了三种政治价值来解释这一问题,可能不是偶然的。我相信,对这些价值——当他们在公共理性的基础上确实得到发展时——给予一种更详细的解释,真的可能会产生一种合乎理性的论证。我不是说它将是一种最合乎理性的或最具有决定性意义的论证。我不知道这种最合乎理性的论证会是什么样子,即使真的存在这样一种论证,我也不知道。(关于这种更为详细的解释,见朱迪思·嘉维斯·汤姆逊的《堕胎:谁的权利?》一文,载《波士顿评论》杂志,第20卷,第3期[1995年夏季号];尽管我想补充几个附注,也无此意图,为了解释清楚这个问题,让我们现在设想一下,不存在任何对等的诸政治价值之间的理性平衡或秩序。这样一来,在此情况中,而且仅仅在这类情况中,一种否认堕胎权的完备性学说就与公共理性相冲突。然而,如果它能够较好地满足宽泛的公共理性的条款规定,或者至少也像其他观点一样,那么它就已经使其问题进入了公共理性。如果说一种完备性学说不是不合乎理性的,它在某一个或几个问题上也可能是不合乎理性的。)的确,这是一种正常情况:各种观点的全体一致是不可期待的。合乎理性的政治之正义观念也并不总能导致相同的结论(第24页以后),持守相同观念的公民也不是总能在特殊问题上达成一致。然则,投票的结果将被视为是合乎理性的,只要一合乎理性的公正立宪政体的公民都真诚地按照公共理性的理念来投票。这并不意味着结果是真实的或正确的,但它在此时刻是合乎理性的,并通过多数原则来约束公民。当然,某些人可能反对某一决定,就像天主教徒可能会反对一种同意孕妇有权堕胎的决定一样。他们可以在公共理性中提出一种否定堕胎的论据,只是他们没有赢得多数人的赞同。(关于这类论据,见卡丁诺·伯纳丁在《无矛盾伦理学:何种框架?》(载《原创》杂志,第16期[1986年10月30日]第345页,第347—350)一文中提出的观点。卡丁诺提出的公共秩序理念包括这样三种政治价值:即,公共和平、人权的根本保护、法律共同体中人们共同接受的道德行为标准。进而他同意,并非所有的道德律令都能转换成为禁止性的市民法规,他认为,政治秩序和社会秩序的根本意义是保护人们的生活和基本人权。他希望根据这三种价值来证明否定堕胎权的正当合理性。在此,我不想评价他的这一论证,我只想说,这一论证已用公共理性的形式给予了清楚的表达。它本身是否是合乎理性的?或者说,它本身是否比另一方式的论证更合乎理性?这是另外一个问题。正像公共理性中任何一种形式的推理一样,这种推理也可能是谬误或错误的。)但是,他们在他们自己的生活中并不需要行使堕胎的权利。他们可以确认这种权利属于合法的权利,因此他们不会强行抵制这种权利。这样做可能不合乎理性(第60页以后):可能意味着他们试图强加他们自己的完备性学说,而其他绝大多数遵循公共理性的公民不会接受这种学说。当然,按照公共理性的要求,天主教徒仍有继续反对堕胎的权利。教会的非公共理性要求其成员遵循其学说,这一点与他们对公共理性的尊重是完全一致的。(就我所知,这种观点与约翰·科特尼·莫雷神父在《我们坚持这些真理》(纽约:希德与沃德出版公司,1960,第157页以后)一书中提出的关于教会对避孕应采取的立场之观点相似。另见马里奥·科莫在一九八四年圣玛丽讲座上发表的关于堕胎的演讲,该演讲收入《语词之外》(纽约:圣马丁出版社,1993),第32—51页。我感谢莱斯利·格里芬和保罗·魏特曼帮我一起探讨并澄清了这一脚注和前面两个脚注所涉及的问题,是他们使我了解到莫雷神父的观点。)对这一问题,我暂不予深究,因为我的目的只是强调,公共理性并不能经常导致各种观点的普遍一致,它也不应如此。公民们在[各种观点的]冲突和论证中学习并从中获益,而当他们遵循公共理性来进行论证时,他们也就了解和深化了社会的公共文化。

6.在前面第四节里,我们看到,一种自由主义的观念依三个特点结合并规定着自由和平等两种基本价值。前两个特点陈述了基本权利和自由、以及它们的优先性;第三个特点则保证有充分适应各种目的的手段,使所有公民能够理智而有效地运用他们的自由。当然,第三个特点必须满足相互性的标准,因之促使基本结构按照该标准的具体规定,防止出现过度的社会和经济的不平等。在缺少下列从(甲)到(戊)的制度规定或类似安排的情况下,合乎理性的政治自由主义认为,这些过度的不平等往往容易扩大。这是一种常识性政治社会学应用事实。

《政治自由主义》在三个地方简略考量了这种实际应用。它在第二部分的第四讲考量了这种应用。在第四讲第六节,它考察了一种宪法共识是怎样从更早时期逐渐形成的,在更早时期,人们还是在有很大犹豫的情况下,把诸如良心自由一类的宪法原则当作一种临时协定来采用的。随后在第四讲第七节里,它又考察了一种宪法共识是如何变成一种重叠共识的。进而在第六讲第八节,我们看到,人们可能因为抱着加速向一种正义立宪政体的社会改革的希望,而引入一种支持合乎理性之政治观念的完备性学说。宪法共识与重叠共识之间的根本区别在于,前者是基于某些确保各种不同的自由权利之宪法原则的共识。这些原则——诸如良心自由——后来被扩展到包括《独立宣言》和《法国大革命人权宣言》在内的范围。

这些得到保障的自由被作为纯形式的自由而给予了恰当的批评(第八讲第七节)。(黑格尔、马克思主义者和社会主义的作家们非常正确地提出这种反驳。)由于这些自由本身的纯形式化,它们只是一种贫乏的自由主义形式,它的确根本不是自由主义,而是唯意志自由论(第七讲第三节)。(另见第七讲第四节之九。)后者并不用自由主义所使用的方式,将自由与平等结合起来;它缺乏相互性的标准,按相互性标准来衡量,它允许过度的社会与经济的不平等。在这种情况下,我们就没有基于正当理性的稳定性,而这永远是一种纯形式的立宪政体所缺乏的。需要这种稳定性的制度指标有以下五个方面:

甲、各种选举的公共经费负担和确保有关政策问题的公共信息之有效性(第八讲第十二至十三节)。对这些安排(和下列安排)的陈述仅仅暗示出,使被选代表和官员足以独立于特殊的社会利益和经济利益,并提供知识和信息,正是依据这些知识和信息,各种政策才能形成并接受公民利用公共理性所对之进行的理智评价。

乙、确定的机会均等,尤其是教育与培训的机会均等。如果没有这些机会,社会各方就无法参与公共理性的争论,或无法为社会和经济的政策进言。

丙、满足自由主义第三个条件的适当的收入和财富分配:必须确保所有公民获得他们理智而有效地实现其基本自由所必需的、适合各种目的手段。(这一要求要远远高于依食居住方面或基本需求方面的简单要求。基本自由是由基本的自由权和机会来规定的,而这些自由和机会包括政治自由和公平进入政治运作过程的机会。)缺少这一条件,那些拥有财富和较高收入的人就容易宰制那些财富和收入较少的人,并日益控制政治权力,使之有利于他们自己。

丁、通过中央或地方政府,或其他经济与社会政策,社会作为最后雇主。缺乏长远的安全感和从事有意义的工作机会与求职机会,不仅会伤害公民的自尊,而且会伤害他们的社会成员感,让他们觉得自己只是被社会收留的人。这会导致他们的自我憎恶、痛苦和愤恨。

戊、全体公民的医疗保健。

当然,这些具体制度并不能充分满足公平正义的原则。但是,我们所讨论的不是这些原则要求什么,而是开列出基本结构的前提条件,在这一结构内,当公民们自觉追寻公共理性的理想时,它就可能保护基本自由,防止过度的社会和经济的不平等。由于公共理性的理想包含一种公共政治慎思的形式,这些具体制度——前三项最为明显——是使这种慎思可能而有效所必需的。对于一理性的立宪政体来说,一种对公共慎思之重要性的信念乃是根本性的,而要支持和鼓励这种政治慎思,就需要制定各种具体详细的制度安排。公共理性的理念告诉我们如何刻画政治慎思之社会根本性基础的结构和内容的特征。

我想以有关公共理性之协调性局限的评价作为本节的结论。有三种主要冲突:即公民间相互冲突的完备性学说所导致的冲突;他们不同的社会身份、阶级地位和职业所导致的冲突,或他们不同的种性、性别和民族导致的冲突;最后是由各种判断负担所导致的冲突。政治自由主义能够缓和但无法消除第一种冲突,因为从政治上讲,各种完备性学说是不能相互调和一致的。然而,合乎理性的公共立宪政体之正义原则,却可以帮我们调和第二种冲突。因为,一旦我们接受正义原则,或者把这些原则看作至少是合乎理性的(哪怕不是最合乎理性的),并了解到我们的政治制度和社会制度与这些正义原则相一致,第二种冲突就不再发生,否则就会强烈爆发。我相信,一个合乎理性的公共立宪政体可以在很大程度上消除这些冲突发生的根源,因为其政治正义的原则满足相互性的标准。(我还相信,这样一个政体也可以公共地处理各种文化和民族(请将后一理念[即,民族的理念——译者注]与国家的理念区别开来)的差别问题。在这里,我遵循了易尔·塔莫尔在她的《自由主义的民族主义》一书中提出的观点。)《政治自由主义》没有讨论这些冲突,而是将它们留待公平的正义[原则]去解决(如同在《正义论》中那样),或者留给某种其他合乎理性的政治之正义观念去解决。然则,由判断负担所导致的冲突却依然存在,它限制着公民可能达成一致的程度。

7.《正义论》和《政治自由主义》都力图探讨理性而公正的和秩序良好的民主社会如何可能,为什么公平正义在政治和社会世界的诸种政治观念中应享有一种特殊地位。当然,许多人都准备接受这样一个结论:即,一公正而良序的民主社会是可能的,甚至把它看作是明显的事实。一部分人富强起来,而另一部分无辜者则不可避免失落下去,这难道是不可接受的吗?但是,这是我们可以如此轻松地接受下来的结论吗?我们这样做的后果是什么?对我们的政治世界观来说会产生什么结果?甚至,如果从作为整体的世界来看,这样做的后果又会怎样?

哲学可以在许多普遍性和抽象性的层面研究政治问题,包括所有有价值的和有意义的政治问题。它可以探询,为什么在战争中用普通炸弹或原子武器对平民实施空中攻击是错误的。更一般地说,它可以探询正义的宪法安排形式,而这类问题恰当地说属于宪法政治学。更一般地说,它可以探询正义而良序的立宪民主是否可能、且如何可能的问题。我不是说,较一般的问题就是较哲学化的问题,也不是说,它们就较为重要。所有这些问题及其答案,只要我们能够找到这些问题及其答案,它们就具有相互联系,并共同充实着我们的哲学知识。

正义的民主社会是否可能?它能否基于正当的理性而保持稳定?我们对此问题的回答影响到我们对整体世界的背景思考和态度。而且,它在我们逐渐进入实际政治学问题之前就影响到我们的这些思考和态度,限制或激励我们参与实际政治的行动。对一般哲学问题的争论,不可能成为政治学的日常材料,但这并不会使这些问题成为无意义的问题,因为我们对这些问题之答案的思考,将塑造我们对政治文化的基本态度和我们的政治行为。(在这一点上,我同意迈克·沃兹尔在《纽约书评》(1989年2月2日,第42页以后)上发表的对本杰明·巴伯尔《政治学的征服》一书的评论。)假如我们姑且把不可能有正义而良序的民主社会当作共同的知识假定下来的话,那么,我们态度的品德和基调就将影响到这一知识。魏玛(指德国魏玛宪政时期——译者注)立宪政体失败的原因之一,乃是德国的传统精英都不支持其宪法,或是不愿意合作使其生效。他们不再相信有可能建立一种像样的自由议会政体。时机错过了,这一政体首先沦落为1930—1932年集权主义的内阁政府。当政府由于缺乏大众的支持而日见削弱时,兴登堡总统最终又被劝退,让位于希特勒,而希特勒却获得了民众的支持,于是,保守派的思想便有可能控制这些民众。(见卡尔·施密特的《议会民主的危机》,艾伦·肯尼迪译(坎布里奇:麻省理工学院出版社,1988)。尤其请见第2版(1926)的前言和第二章。关于魏玛宪法,见德特勒伏·皮克特的《魏玛共和国》,艾伦·勒恩译(波士顿:企鹅图书出版公司,1991),尤其是第十一至十四章;以及克劳斯·费舍尔的《纳粹德国》(纽约:连续出版社,1995),第七章和结论,第258—263页。)另一些人可能更喜欢列举别的不同的例子。

本世纪的多场战争以其极端的残暴和不断增长的破坏性——在希特勒的种族灭绝的狂热罪行中达到顶峰——以一种尖锐的方式提出了这样一个问题:政治关系是否必须只受权力和强制的支配?如果说,一种使权力服从其目的的合乎理性的正义社会不可能出现,而人民普遍无道德——如果还不是无可求药的犬儒主义者和自我中心论者——的话,那么,人们可能会以康德的口吻发问:人类生活在这个地球上是否还有价值?(“如果正义荡然无存,那么人们就不再值得在这个地球上生活”(《生命的权利》,第四十九节以下,释义[五],《康德全集》,第六卷,第332页)。)我们必须从这样一种假设出发:即,一合乎理性的正义之政治社会是可能的,惟其可能,所以人类必定具有一种道德本性,这当然不是一种完美无缺的本性,然而却是一种可以理解、可以依其而行动并足以受一种合乎理性的政治之正当与正义观念驱动、以支持由其理想和原则指导的社会之道德本性。《正义论》和《政治自由主义》力求勾画出适合民主政体的较合乎理性的正义观念,并为最合乎理性的正义观念提出一种预选观念。它们也都考量了公民们需要如何设想建构(《政治自由主义》第三讲)这些较合乎理性的观念,他们必须以怎样的道德心理学去长久地支持一个合乎理性的正义之政治社会。(有关这种心理学,见《正义论》,第三部分,尤其是第八章;《政治自由主义》,第二讲第一至第三节。)对这些问题的集中讨论,无疑只是部分地解释了文本这些对许多读者来说是抽象而又不常见的特点。

我不想为此辩解。

约翰·罗尔斯

一九九五年十二月

政治秩序的起源 豆瓣 博客來

The Origins of Political Order: From Prehuman Times to the French Revolution

9.0 (67 个评分)

作者:

[美] 弗朗西斯·福山

译者:

毛俊杰

广西师范大学出版社

2014

- 9

梁文道、刘瑜、熊培云、许知远联袂主编——“理想国译丛”(MIRROR)系列之一(005)——保持开放性的思想和非功利的眼睛,看看世界的丰富性与复杂性。本书有刘瑜专文导读“重读福山之二:重新带回国家”。

成功的现代自由民主制,将强大的国家、法治和负责制政府三种机制结合在稳定的平衡中。那么,这三种机构最初来自何方?是什么力量驱使它们诞生?又在何等条件下得到发展?建立的顺序如何?彼此间有何关系?

当代最重要的政治思想家之一弗朗西斯•福山,为我们提供了一幅今日政治机构是如何从历史中发展出来的全面画卷。《政治秩序的起源》(第一卷),把对政治秩序的探讨向前延伸到人类的灵长目祖先,然后依次讲述人类部落社会的出现,第一个现代国家在中国的生长,法治在印度和中东的开始,一直到法国大革命前夕问责制政府在欧洲的发展。《政治秩序的起源》是一次严密的尝试,力图通过多学科的综合研究,形成对人类历史的概览,建立一个理解政治制度演化的宏大框架。

本书第二卷将延伸到当代,敬请期待。

成功的现代自由民主制,将强大的国家、法治和负责制政府三种机制结合在稳定的平衡中。那么,这三种机构最初来自何方?是什么力量驱使它们诞生?又在何等条件下得到发展?建立的顺序如何?彼此间有何关系?

当代最重要的政治思想家之一弗朗西斯•福山,为我们提供了一幅今日政治机构是如何从历史中发展出来的全面画卷。《政治秩序的起源》(第一卷),把对政治秩序的探讨向前延伸到人类的灵长目祖先,然后依次讲述人类部落社会的出现,第一个现代国家在中国的生长,法治在印度和中东的开始,一直到法国大革命前夕问责制政府在欧洲的发展。《政治秩序的起源》是一次严密的尝试,力图通过多学科的综合研究,形成对人类历史的概览,建立一个理解政治制度演化的宏大框架。

本书第二卷将延伸到当代,敬请期待。

我是谁,或什么 豆瓣 博客來 Goodreads 谷歌图书

The Mind's I: Fantasies And Reflections On Self & Soul

9.0 (10 个评分)

作者:

[美] 侯世达

/

[美] 丹尼尔·丹尼特

译者:

舒文

/

马健

上海三联书店

2020

- 7

“心灵/心智(mind)是什么?我是谁?纯粹的物质能思考或感受吗?灵魂(soul)在哪里?面对这些问题时,人人都会陷入困惑之中。我们编纂此书,为的是尝试展示这些困惑,让它们变得生动鲜明。我们的目的不是要直接回答这些大问题,而是要动摇世人的思维:既包括那些有着严肃坚定的科学世界观的人,也包括那些对人类灵魂怀有宗教或者灵性主义想象的人。我们认为,目前要想回答这些问题并不容易,我们首先要对问题进行根本反思,然后才能期望人们在‘我’这个字究竟是什么意思上达成共识。因此,本书旨在刺激、扰乱和迷惑读者,让显而易见的东西变得奇异起来,也许还会让奇异的东西变得显而易见。”

出于上述动机,二位主编为本书选文27篇,包含了从科幻小说、戏剧对话到哲学论文多种文体,除两位编者的作品外,更有图灵、博尔赫斯、道金斯、内格尔等重要人物的代表作。各篇文章围绕自我感、精神是否存在及有否特性、身心关系、自由意志、自我意识和“自我”特性等经典问题分类编排,每篇结尾均附主编者的评论反思。选文、反思及二者间的隔空对话,各有精彩与妙趣,对理解相关哲学认知问题、生物问题、人工智能问题等应大有助益。

出于上述动机,二位主编为本书选文27篇,包含了从科幻小说、戏剧对话到哲学论文多种文体,除两位编者的作品外,更有图灵、博尔赫斯、道金斯、内格尔等重要人物的代表作。各篇文章围绕自我感、精神是否存在及有否特性、身心关系、自由意志、自我意识和“自我”特性等经典问题分类编排,每篇结尾均附主编者的评论反思。选文、反思及二者间的隔空对话,各有精彩与妙趣,对理解相关哲学认知问题、生物问题、人工智能问题等应大有助益。

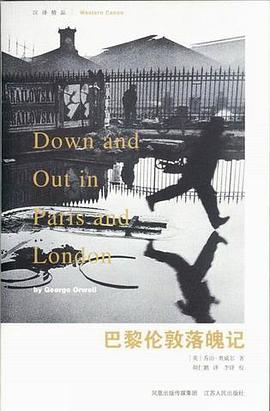

巴黎伦敦落魄记 豆瓣

Down and Out in Paris and London

8.6 (29 个评分)

作者:

[英] 乔治·奥威尔

译者:

胡仁鹏

江苏人民出版社/凤凰出版社集团

2006

- 3

在这部受到相当重视、以其对贫困的真实而不动感情的描述而闻名的作品中,奥威尔叙述了一位不名一文的英国作家的冒险:他发现自己迅速陷入了两个欧洲大首都的肮脏的心脏。在巴黎是一个洗盘子的,他以生动的细节描述了法国豪华餐馆的不堪内幕。在伦敦,他遭遇了街头人们与慈善庇护所的烦扰世界。在他找工作、食物和寄居所的时候,他以一种经常是幽默和清晰的方式所讲述的他欺骗房东和跟当铺谈判的冒险,教给了我们关于贫困与社会的某种冷静的奥威尔式的真相。

在这部描写贫困生活的著名作品中,奥威尔向人们展示了贫穷的真正含义。主人公的霉运从所住的旅馆被一个意大利人偷窃开始,当时口袋里只剩下47法郎,这显然已经非常不妙了,“即便不是赤贫,也处于赤贫的边缘了”。聪明的读者或许能够猜测出,这必定是一个讲述生活水准每况愈下的故事,可却不曾料想,一开篇就会这般凄惨,不免要心生疑惑:后面尚有厚厚的几百页,居然真的能再穷下去吗?究竟还要怎样地存活?不错,奥威尔便把这种生活硬生生地摆在我们面前:拼死拼活地打工、当衣服、乞讨、接受救济……实在没得吃,就索性躺着不动弹,于是生活已不成其为生活,仅仅是保全性命而已。能将这种遭遇写得如此触目惊心又不失真实,非亲身经历所不能,所以说,奥威尔不单是观察者,更是体验者。这等生活,仅是依照原样叙讲已能令人多有慨叹,再经由奥威尔客观、深沉的笔触,自是格外地感动人心。

在这部描写贫困生活的著名作品中,奥威尔向人们展示了贫穷的真正含义。主人公的霉运从所住的旅馆被一个意大利人偷窃开始,当时口袋里只剩下47法郎,这显然已经非常不妙了,“即便不是赤贫,也处于赤贫的边缘了”。聪明的读者或许能够猜测出,这必定是一个讲述生活水准每况愈下的故事,可却不曾料想,一开篇就会这般凄惨,不免要心生疑惑:后面尚有厚厚的几百页,居然真的能再穷下去吗?究竟还要怎样地存活?不错,奥威尔便把这种生活硬生生地摆在我们面前:拼死拼活地打工、当衣服、乞讨、接受救济……实在没得吃,就索性躺着不动弹,于是生活已不成其为生活,仅仅是保全性命而已。能将这种遭遇写得如此触目惊心又不失真实,非亲身经历所不能,所以说,奥威尔不单是观察者,更是体验者。这等生活,仅是依照原样叙讲已能令人多有慨叹,再经由奥威尔客观、深沉的笔触,自是格外地感动人心。