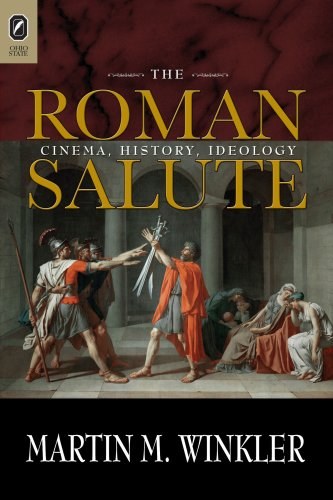

The Roman Salute 豆瓣

作者:

Winkler

/

Martin M.

Ohio State University Press

2009

- 4

The raised-arm salute was the most popular symbol of Fascism, Nazism, and related political ideologies in the twentieth century and is said to have derived from an ancient Roman custom. Although modern historians and others employ it as a matter of course, the term "Roman salute" is a misnomer. The true origins of this salute can be traced back to the popular culture of the late nineteenth and early twentieth centuries that dealt with ancient Rome: historical plays and films. The visual culture of stage and screen from the 1890s to the 1920s was chiefly responsible for the wide familiarity of Europeans and Americans with forms of the raised-arm salute and made it readily available for political purposes. "The Roman Salute: Cinema, History, Ideology" by Martin M. Winkler presents extensive evidence for the modern origin of the raised-arm salute from well before the birth of Fascism and traces its varieties and its dissemination. The continuing presence of certain aspects of Fascism makes an examination of all its facets desirable, especially when the true origins of a symbol as potent as the salute and the history of its dissemination are barely known to classicists and historians of ancient Rome on the one hand, and to scholars of modern European history, on the other. Thus this book will appeal to classicists and historians, including film historians, and will be of interest to readers beyond the academy.