随笔

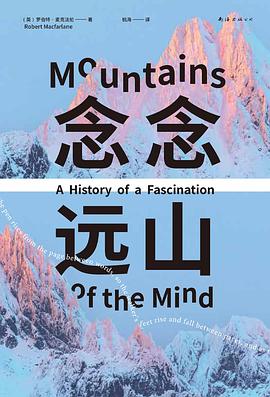

念念远山 豆瓣

Mountains of the Mind

8.1 (7 个评分)

作者:

[英] 罗伯特·麦克法伦

译者:

杭海

南海出版公司

2024

- 5

“山是所有风景的开端和结束。”

·

罗新、杨照、陈以侃 联合推荐

《失落的卫星》作者刘子超 :麦克法伦具有参透风景本质的魔力

·

◶ 罗伯特·麦克法伦惊艳首作,攀上陡直冰封的高山,回溯人类内心最炙热的情感

◴ 当代最好的行走文学作家×剑桥大学教授×最年轻的布克奖评委会主席,行走文学三部曲启程之作,科学与诗意交汇,心智和体验穿透风景

◵ 人类为何要冒死攀爬高山?解开高山蛊惑人心的瑰丽谜团,书写人山之间恐惧、迷恋、征服的罗曼史

◷ 地质学×历史学×生物学×文学,一场穿越三百年的地质时空之旅:山是所有风景的开端,每块石头都是历史书,在大脑中刮起冰山风暴

◵ 《深时之旅》作者代表作,获《卫报》首作奖、毛姆文学奖,罗新、杨照、刘子超、陈以侃联合推荐

◷ 新锐设计师汐和操刀设计,渲染心灵之山的瑰丽梦幻;专业编译,精准传递麦氏写作的硬核与诗意

·

《念念远山》是剑桥学者罗伯特·麦克法伦“行走文学三部曲”的启程之作。

仅三个世纪前,山脉还被视作大自然的粗率造物、地球表皮上的“疖子”。人们普遍相信高山险坡上游荡着邪灵,山顶上则住着神灵——可千万别爬上山去。三百年间,人们对山的恐惧如何转变成迷恋和向往?

罗伯特·麦克法伦走出书斋,踏上危险的山径——从苏格兰凯恩戈姆冰川蚀刻的山谷,到阿尔卑斯积雪消融的山脊,再到天山山脉的冰斗,历经冻伤与岩崩,亲身感受高山世界偏僻与宁静、荒芜与惊奇、危险与希望交缠的诱惑。

这趟旅程通往陡直冰封的高山,也唤出一代代奔赴群山的肉身和心灵,并最终绘制出我们隐秘的内心风景:我们所说的“山”,是地球物质形态和人类想象力的共同产物,是我们的心灵之山。

·

罗伯特·麦克法伦是当今最著名的旅行写作、自然写作作家之一,考虑到他的学院派背景,他对野外的痴迷似乎与他在图书馆的探险出人意料地无缝对接。——北京大学历史系教授 罗新

麦克法伦被视为新一代自然写作与旅行文学的旗手,以大量出色的文学修辞(尤其是隐喻)极度延展风景意象及深度,以层出不穷的感官描述创造出人的内在风景和外在风景不停亲密交流的感受。他创新的写作语言带动大量评论,并启发了新一波的地方写作。——作家 杨照

麦克法伦具有参透风景本质的魔力,在他的笔下,万物皆有生命,风雨如同启示,常识会被颠覆。他将艰深的跨学科知识融入最平常的事物,手握一块普通的石头,就能写出一段亿万年前的地球往事,为我们提供一个观察世界的崭新坐标系。——作家 刘子超

科学与诗意交汇,心智和体验穿透风景,麦克法伦像登山者要保命一样,绝不留下任何潦草的动作,用难以想象的精力在行文中贯彻着一种优雅和警觉。——作家、译者 陈以侃

借助麦克法伦的脚步,我们仿佛第一次睁开眼睛,看到了新鲜的、以往不曾见过的自然景物,恢复了因熟知而忽视、因忽视而麻木的听觉、嗅觉、触觉、味觉、动觉。——浙江大学人文学院教授 张德明

麦克法伦展现了前辈作家难以企及——文献纵深如此悠远、地理规模这般宏大;人物行径百般殊异,但心意却又极其深邃——的人类心灵活动图谱。——作家 詹伟雄

麦克法伦如同一名见识甚广的探险向导,开启了一场穿越三百年科学、文学、哲学和怪癖史的愉快旅行。这是新的探险写作,代表一种新文类的诞生。——《爱尔兰时报》

麦克法伦描绘了一段文化演变史。很少有作品像《念念远山》一样,如此有力地探索了山地风景在人们想象中的惊人转变。——《卫报》

《念念远山》展现出令人目眩的博学、敏锐的分析能力、精准的历史文化感,以及作者对所写主题的热忱。——《洛杉矶时报》

在纪念登顶珠峰五十周年而出版的所有书中,《念念远山》是最富见地、最引人深思的一本。麦克法伦娴熟地探入古生物学、地质学、进化论和地球板块构造等发现背后的文化含义,其语言风格也显示出他的坚毅与诗意。——《经济学人》

·

罗新、杨照、陈以侃 联合推荐

《失落的卫星》作者刘子超 :麦克法伦具有参透风景本质的魔力

·

◶ 罗伯特·麦克法伦惊艳首作,攀上陡直冰封的高山,回溯人类内心最炙热的情感

◴ 当代最好的行走文学作家×剑桥大学教授×最年轻的布克奖评委会主席,行走文学三部曲启程之作,科学与诗意交汇,心智和体验穿透风景

◵ 人类为何要冒死攀爬高山?解开高山蛊惑人心的瑰丽谜团,书写人山之间恐惧、迷恋、征服的罗曼史

◷ 地质学×历史学×生物学×文学,一场穿越三百年的地质时空之旅:山是所有风景的开端,每块石头都是历史书,在大脑中刮起冰山风暴

◵ 《深时之旅》作者代表作,获《卫报》首作奖、毛姆文学奖,罗新、杨照、刘子超、陈以侃联合推荐

◷ 新锐设计师汐和操刀设计,渲染心灵之山的瑰丽梦幻;专业编译,精准传递麦氏写作的硬核与诗意

·

《念念远山》是剑桥学者罗伯特·麦克法伦“行走文学三部曲”的启程之作。

仅三个世纪前,山脉还被视作大自然的粗率造物、地球表皮上的“疖子”。人们普遍相信高山险坡上游荡着邪灵,山顶上则住着神灵——可千万别爬上山去。三百年间,人们对山的恐惧如何转变成迷恋和向往?

罗伯特·麦克法伦走出书斋,踏上危险的山径——从苏格兰凯恩戈姆冰川蚀刻的山谷,到阿尔卑斯积雪消融的山脊,再到天山山脉的冰斗,历经冻伤与岩崩,亲身感受高山世界偏僻与宁静、荒芜与惊奇、危险与希望交缠的诱惑。

这趟旅程通往陡直冰封的高山,也唤出一代代奔赴群山的肉身和心灵,并最终绘制出我们隐秘的内心风景:我们所说的“山”,是地球物质形态和人类想象力的共同产物,是我们的心灵之山。

·

罗伯特·麦克法伦是当今最著名的旅行写作、自然写作作家之一,考虑到他的学院派背景,他对野外的痴迷似乎与他在图书馆的探险出人意料地无缝对接。——北京大学历史系教授 罗新

麦克法伦被视为新一代自然写作与旅行文学的旗手,以大量出色的文学修辞(尤其是隐喻)极度延展风景意象及深度,以层出不穷的感官描述创造出人的内在风景和外在风景不停亲密交流的感受。他创新的写作语言带动大量评论,并启发了新一波的地方写作。——作家 杨照

麦克法伦具有参透风景本质的魔力,在他的笔下,万物皆有生命,风雨如同启示,常识会被颠覆。他将艰深的跨学科知识融入最平常的事物,手握一块普通的石头,就能写出一段亿万年前的地球往事,为我们提供一个观察世界的崭新坐标系。——作家 刘子超

科学与诗意交汇,心智和体验穿透风景,麦克法伦像登山者要保命一样,绝不留下任何潦草的动作,用难以想象的精力在行文中贯彻着一种优雅和警觉。——作家、译者 陈以侃

借助麦克法伦的脚步,我们仿佛第一次睁开眼睛,看到了新鲜的、以往不曾见过的自然景物,恢复了因熟知而忽视、因忽视而麻木的听觉、嗅觉、触觉、味觉、动觉。——浙江大学人文学院教授 张德明

麦克法伦展现了前辈作家难以企及——文献纵深如此悠远、地理规模这般宏大;人物行径百般殊异,但心意却又极其深邃——的人类心灵活动图谱。——作家 詹伟雄

麦克法伦如同一名见识甚广的探险向导,开启了一场穿越三百年科学、文学、哲学和怪癖史的愉快旅行。这是新的探险写作,代表一种新文类的诞生。——《爱尔兰时报》

麦克法伦描绘了一段文化演变史。很少有作品像《念念远山》一样,如此有力地探索了山地风景在人们想象中的惊人转变。——《卫报》

《念念远山》展现出令人目眩的博学、敏锐的分析能力、精准的历史文化感,以及作者对所写主题的热忱。——《洛杉矶时报》

在纪念登顶珠峰五十周年而出版的所有书中,《念念远山》是最富见地、最引人深思的一本。麦克法伦娴熟地探入古生物学、地质学、进化论和地球板块构造等发现背后的文化含义,其语言风格也显示出他的坚毅与诗意。——《经济学人》

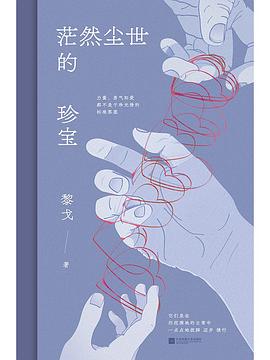

茫然尘世的珍宝 豆瓣

作者:

黎戈

江苏凤凰文艺出版社

2024

- 9

• 黎戈2024全新随笔集,十年沉淀蜕变之作,书写作为母亲、女儿、人的困境。

“有两个我,一直在争夺生命的精力分配。一个热爱自由的我,和一个深爱孩子的我。在这两者的缝隙之间,我写下了这本书。”

• 我们都困在巨大又琐屑的生活里,我们都珍惜具体而微小的幸福。书写女性琐碎而芜杂的日常,日复一日的隐性磨损。这是隐藏在田园生活下的愤怒,也是几亿中国女性共有的困境。

• 黎戈记录从少年时代便内卷疲惫的孩子,被社会高速运转抛下的老人,和这母职无法反驳的天命:烧菜、洗衣服、逛市场、陪伴母亲读书……她写下这些日以继夜的磨损,用文字、劳作和爱重建生活。是茫然日常里的无聊和无视,也是吉光片羽般的珍宝。

• 如果你被生活困住,就读黎戈吧。“力量、勇气和爱,都不是干净光滑的标准答案。它们是在污泥满地的日常中,一点点拔脚、迈步、缓行。这来回摇摆的踱步,斑驳的杂质,才是真相。与它们相认并相惜,是我们一生的功课。”

• 她把生活写得如此缓慢,又如此透彻。“世界看不见我,但我看见我。”这些看见让活过的日子有了颗粒感,是存在于时间中的体温。

她写女性生活——

女性如何像堂吉诃德和风车作战一样,徒劳地应对着乏味的琐事、不承重的男性、失去伴侣的孤独老年。当代女性不是被饥荒和战乱给摧毁的,而是被日复一日、每日穿行其中的琐碎给慢慢磨损的。

她写妈妈——

我妈面对的,是中国大多数老年女性长期被家庭捆绑,失去社会身份之后的荒芜困境。这个社会的脚步太快,她跟不上。不会用软件点餐;诺大的医院,挂号、拿药、看病都是电子化的。她怯怯地请人帮忙,她又是最不愿意麻烦别人的人——而这些又加重了她的挫败感。

她写女儿——

所有的孩子,都让我难过。他们都没有过上孩子理应去过的那种轻松明亮的美好生活。他们早早地被蒙上了现实的黑影,遮蔽了前路,失去了少年的无忧朝气,以及本可以肆意绽放的可能性。

l 文本按时间顺序行走,从母女一体慢慢走向“离开”,最后平等地“在一起”。书稿仿佛有一种生命的成长感。

• 图书装帧由知名设计师韩笑操刀,采用新锐插画师Magicle与内文插图黄雷蕾的作品。外婆、母亲和女儿的手,以一根血脉连接起女性脐带,完美呈现女性之间的疼惜羁绊。内文铺陈9幅手绘插图X四色印刷,温柔中有机理感。

“有两个我,一直在争夺生命的精力分配。一个热爱自由的我,和一个深爱孩子的我。在这两者的缝隙之间,我写下了这本书。”

• 我们都困在巨大又琐屑的生活里,我们都珍惜具体而微小的幸福。书写女性琐碎而芜杂的日常,日复一日的隐性磨损。这是隐藏在田园生活下的愤怒,也是几亿中国女性共有的困境。

• 黎戈记录从少年时代便内卷疲惫的孩子,被社会高速运转抛下的老人,和这母职无法反驳的天命:烧菜、洗衣服、逛市场、陪伴母亲读书……她写下这些日以继夜的磨损,用文字、劳作和爱重建生活。是茫然日常里的无聊和无视,也是吉光片羽般的珍宝。

• 如果你被生活困住,就读黎戈吧。“力量、勇气和爱,都不是干净光滑的标准答案。它们是在污泥满地的日常中,一点点拔脚、迈步、缓行。这来回摇摆的踱步,斑驳的杂质,才是真相。与它们相认并相惜,是我们一生的功课。”

• 她把生活写得如此缓慢,又如此透彻。“世界看不见我,但我看见我。”这些看见让活过的日子有了颗粒感,是存在于时间中的体温。

她写女性生活——

女性如何像堂吉诃德和风车作战一样,徒劳地应对着乏味的琐事、不承重的男性、失去伴侣的孤独老年。当代女性不是被饥荒和战乱给摧毁的,而是被日复一日、每日穿行其中的琐碎给慢慢磨损的。

她写妈妈——

我妈面对的,是中国大多数老年女性长期被家庭捆绑,失去社会身份之后的荒芜困境。这个社会的脚步太快,她跟不上。不会用软件点餐;诺大的医院,挂号、拿药、看病都是电子化的。她怯怯地请人帮忙,她又是最不愿意麻烦别人的人——而这些又加重了她的挫败感。

她写女儿——

所有的孩子,都让我难过。他们都没有过上孩子理应去过的那种轻松明亮的美好生活。他们早早地被蒙上了现实的黑影,遮蔽了前路,失去了少年的无忧朝气,以及本可以肆意绽放的可能性。

l 文本按时间顺序行走,从母女一体慢慢走向“离开”,最后平等地“在一起”。书稿仿佛有一种生命的成长感。

• 图书装帧由知名设计师韩笑操刀,采用新锐插画师Magicle与内文插图黄雷蕾的作品。外婆、母亲和女儿的手,以一根血脉连接起女性脐带,完美呈现女性之间的疼惜羁绊。内文铺陈9幅手绘插图X四色印刷,温柔中有机理感。

看不见的中东 豆瓣 Goodreads 博客來

8.2 (11 个评分)

作者:

姚璐

民主与建设出版社

2024

- 11

其它标题:

看不见的中东:深入日常生活的中东之旅

/

看不見的中東:深入日常生活的中東之旅

◎ 内容简介

中东拥有着古老、璀璨的历史和文明,也是一片时常被战火和纷争阻隔的神秘土地。

在山呼海啸般的历史进程中,在政治、文化、习俗的高压背后,一个个具体的人如何在夹缝中维系日常生活?他们的人生如何被时代左右?他们如何看待那些改写历史和命运的重大事件?

在性别极度不平等的国度,女人过的是怎样一种生活?她们的人生多大程度上受制于性别?她们如何看待自己的生存现状?

带着诸多好奇和疑惑,作者姚璐用四年时间(2016—2020),克服各种困难,独自前往几乎所有的中东国家——伊朗、土耳其、黎巴嫩、以色列、巴勒斯坦、约旦、埃及、伊拉克、叙利亚、沙特。同时她以女性身份的便利,以“沙发客”这种独特的旅行方式,深入31个陌生的中东家庭内部,融入他们的日常生活,尤其难得的是她得以与当地的许多女性密切地相处、交流。

经过四年扎实的旅行和深度的观察,作者用这本《看不见的中东》,为我们揭开一个新闻之下长期被硝烟和纱袍遮掩着的更为鲜活、丰富的中东世界,以及这个动荡、神秘的世界里个体的命运、普通人的生活日常和女性的生存状态。

作者姚璐也是一名摄影师,书中配有70多幅高质量的纪实与风光摄影作品,与文字互为补充、交相辉映。

......

◎ 编辑推荐

★ 日常生活视角,更为真实、丰富的中东。不同于聚焦中东的政治、战争、难民等新闻热点,本书作者更关注长期被硝烟和纱袍遮掩的普通中东人的日常生活,因此她住进一个个中东人家里,深度参与中东人民的日常生活——参加家庭聚会、婚礼,在伊拉克过开斋节,在叙利亚看足球赛,在沙特阿拉伯的沙漠里露营,等等,呈现出一个更内部,因而也更为鲜活、丰富的中东世界。

★ 女性视角下的中东,女性视角下的中东女性群体。涉足中东高风险地区的游客几乎都是男性,但受制于中东的宗教、文化和习俗,男性很难深入当地人家庭,几乎无法与当地女性相处并深入访谈。作者作为极具亲和力的女性,用“沙发客”的方式住进中东家庭,非常罕见而难得地展现了女性视角下的中东和中东的女性群体,关注中东女性的受教育权、工作权、家庭暴力等问题,既揭开了一层颇有些神秘的面纱,也呈现了跟我们既不同也有几分相似的生活和内心。

★ “高难度旅行”与深度的解析和思考。近年以游客身份走遍中东的人极少,尤其是叙利亚、伊拉克等国。四年间,受制于战争,受制于糟糕的邻国关系和签证互斥政策,作者不得不根据局势频繁调整计划。本书记录了作者旅行过程中种种意想不到的问题,也通过一个个真实、生动的故事,对中东的历史、战争、女性等问题做出了深入解析和思考。

★ 高质量的风光和纪实摄影作品。作者也是一位知名风光和人文摄影师,书中配有70多幅高质量的纪实与风光摄影作品,与文字互为补充、交相辉映。

......

◎ 评论

姚璐撞进了中东,“中东”便不再是一个宏大、模糊的概念。

她看见一个一个迥然不同的个体,一个一个鲜活生动的生命。因为相似的经历,读她的文字,我常常会笑,完全明白她在说什么,但她有时比我靠得更近。我们介入中东的初衷不同,她的动机是对性别议题的探究。不过殊途同归,一个女孩子走过世界才认识自己。

——周轶君 [资深国际记者,《走出中东》《中东死生门》作者]

......

这是一本读来令人感动的书,对我个人来说,也是等待已久——终于能有中国人也可以写出这样的作品来了!

一个中国姑娘,通过“沙发客”的方式进入多个中东国家的普通家庭。她不只是旅行,更是去生活和感受。她以既细腻又开阔的笔触,尤其是通过她深度了解的不同中东女性的视角,把历史与现实、政治与家庭、挣扎与希望、生活与梦想……生动地呈现给了我们。这是一般的阅读无法得到的知识与感受。我曾读过多种西方女性作家、人类学家的类似作品,虽然也是很好的阅读体验,但总感觉缺了点什么。姚璐的这本《看不见的中东》弥补了那种缺憾,也就是,她是带着中国人的视角,用比较讲究的文笔来写作,这种观察和记录,是真正对中国读者友好的作品。

——昝涛[北京大学土耳其研究中心主任,中东研究学者]

中东拥有着古老、璀璨的历史和文明,也是一片时常被战火和纷争阻隔的神秘土地。

在山呼海啸般的历史进程中,在政治、文化、习俗的高压背后,一个个具体的人如何在夹缝中维系日常生活?他们的人生如何被时代左右?他们如何看待那些改写历史和命运的重大事件?

在性别极度不平等的国度,女人过的是怎样一种生活?她们的人生多大程度上受制于性别?她们如何看待自己的生存现状?

带着诸多好奇和疑惑,作者姚璐用四年时间(2016—2020),克服各种困难,独自前往几乎所有的中东国家——伊朗、土耳其、黎巴嫩、以色列、巴勒斯坦、约旦、埃及、伊拉克、叙利亚、沙特。同时她以女性身份的便利,以“沙发客”这种独特的旅行方式,深入31个陌生的中东家庭内部,融入他们的日常生活,尤其难得的是她得以与当地的许多女性密切地相处、交流。

经过四年扎实的旅行和深度的观察,作者用这本《看不见的中东》,为我们揭开一个新闻之下长期被硝烟和纱袍遮掩着的更为鲜活、丰富的中东世界,以及这个动荡、神秘的世界里个体的命运、普通人的生活日常和女性的生存状态。

作者姚璐也是一名摄影师,书中配有70多幅高质量的纪实与风光摄影作品,与文字互为补充、交相辉映。

......

◎ 编辑推荐

★ 日常生活视角,更为真实、丰富的中东。不同于聚焦中东的政治、战争、难民等新闻热点,本书作者更关注长期被硝烟和纱袍遮掩的普通中东人的日常生活,因此她住进一个个中东人家里,深度参与中东人民的日常生活——参加家庭聚会、婚礼,在伊拉克过开斋节,在叙利亚看足球赛,在沙特阿拉伯的沙漠里露营,等等,呈现出一个更内部,因而也更为鲜活、丰富的中东世界。

★ 女性视角下的中东,女性视角下的中东女性群体。涉足中东高风险地区的游客几乎都是男性,但受制于中东的宗教、文化和习俗,男性很难深入当地人家庭,几乎无法与当地女性相处并深入访谈。作者作为极具亲和力的女性,用“沙发客”的方式住进中东家庭,非常罕见而难得地展现了女性视角下的中东和中东的女性群体,关注中东女性的受教育权、工作权、家庭暴力等问题,既揭开了一层颇有些神秘的面纱,也呈现了跟我们既不同也有几分相似的生活和内心。

★ “高难度旅行”与深度的解析和思考。近年以游客身份走遍中东的人极少,尤其是叙利亚、伊拉克等国。四年间,受制于战争,受制于糟糕的邻国关系和签证互斥政策,作者不得不根据局势频繁调整计划。本书记录了作者旅行过程中种种意想不到的问题,也通过一个个真实、生动的故事,对中东的历史、战争、女性等问题做出了深入解析和思考。

★ 高质量的风光和纪实摄影作品。作者也是一位知名风光和人文摄影师,书中配有70多幅高质量的纪实与风光摄影作品,与文字互为补充、交相辉映。

......

◎ 评论

姚璐撞进了中东,“中东”便不再是一个宏大、模糊的概念。

她看见一个一个迥然不同的个体,一个一个鲜活生动的生命。因为相似的经历,读她的文字,我常常会笑,完全明白她在说什么,但她有时比我靠得更近。我们介入中东的初衷不同,她的动机是对性别议题的探究。不过殊途同归,一个女孩子走过世界才认识自己。

——周轶君 [资深国际记者,《走出中东》《中东死生门》作者]

......

这是一本读来令人感动的书,对我个人来说,也是等待已久——终于能有中国人也可以写出这样的作品来了!

一个中国姑娘,通过“沙发客”的方式进入多个中东国家的普通家庭。她不只是旅行,更是去生活和感受。她以既细腻又开阔的笔触,尤其是通过她深度了解的不同中东女性的视角,把历史与现实、政治与家庭、挣扎与希望、生活与梦想……生动地呈现给了我们。这是一般的阅读无法得到的知识与感受。我曾读过多种西方女性作家、人类学家的类似作品,虽然也是很好的阅读体验,但总感觉缺了点什么。姚璐的这本《看不见的中东》弥补了那种缺憾,也就是,她是带着中国人的视角,用比较讲究的文笔来写作,这种观察和记录,是真正对中国读者友好的作品。

——昝涛[北京大学土耳其研究中心主任,中东研究学者]

痛快的日子 豆瓣

7.7 (22 个评分)

作者:

[日本] 佐野洋子

2022

- 7

“无论到了几岁都要积极进取”像是一种强迫症不断对我们洗脑,慵懒、归于平淡的心反而轻松。

《活了100万次的猫》作者佐野洋子最后的人生自白,好评不断,重版归来。

在人生最后的日子里,佐野洋子健忘的症状愈来愈严重,接着她又发现自己罹患癌症,甚至癌细胞转移被告知只剩下两年生命。在这段看似人生末了的黑暗日子,她写下了她的日常生活,有她对食物的记忆,对各种人、事、物的观察,以及对老年、独居、死亡的种种看法。

但在这本书中,你看不到佐野有一丝消极。有的只是她面对生活与生命的直视和淡然。在面对生存的辛苦和不幸的同时,她以直白而诙谐的口吻展现了对生命的豁达,用淡然与豪爽的笔触,为这最后一步写下精彩痛快的一笔,让人在阅读过程里看见她的豁达,并偶尔会心一笑。

人生很麻烦,但只要吃饱喝足,就可以继续过日子,并且可以过得很痛快。

-----

她的文字有种粗粝的力量感,不在笔触而在意态,一路前行,见啥风景就潇洒开谈,话题插枝就活,但不过分流连和经营。谈笑间,在时间的指缝中,已漏下金沙,留给我们循迹寻美。——黎戈(《平淡之喜》《时间的果》作者)

《活了100万次的猫》作者佐野洋子最后的人生自白,好评不断,重版归来。

在人生最后的日子里,佐野洋子健忘的症状愈来愈严重,接着她又发现自己罹患癌症,甚至癌细胞转移被告知只剩下两年生命。在这段看似人生末了的黑暗日子,她写下了她的日常生活,有她对食物的记忆,对各种人、事、物的观察,以及对老年、独居、死亡的种种看法。

但在这本书中,你看不到佐野有一丝消极。有的只是她面对生活与生命的直视和淡然。在面对生存的辛苦和不幸的同时,她以直白而诙谐的口吻展现了对生命的豁达,用淡然与豪爽的笔触,为这最后一步写下精彩痛快的一笔,让人在阅读过程里看见她的豁达,并偶尔会心一笑。

人生很麻烦,但只要吃饱喝足,就可以继续过日子,并且可以过得很痛快。

-----

她的文字有种粗粝的力量感,不在笔触而在意态,一路前行,见啥风景就潇洒开谈,话题插枝就活,但不过分流连和经营。谈笑间,在时间的指缝中,已漏下金沙,留给我们循迹寻美。——黎戈(《平淡之喜》《时间的果》作者)

迷人怪物 豆瓣

Fabulous Monsters: Dracula, Alice, Superman, and Other Literary Friends

7.3 (12 个评分)

作者:

[阿根廷] 阿尔维托·曼古埃尔

译者:

徐楠

南京大学出版社

2021

- 4

▼小红帽与朝圣者但丁带领我们穿越人生路上的黑暗森林;我们听见浮士德在追问,在人人都渴望得到金钱和名誉的时代,灵魂价值几何;梦游仙境的爱丽丝引发了一场讨论——用理性面对疯狂,同时在疯狂中寻找理性……

▼文学、童话、神话、民间故事中的经典人物,沉淀了历史与文化的重量和厚度,如独角兽,他们是来自永恒的虚构之境的原型形象,带领我们驰骋在奇想幻象的国度,体验多样人生,成为无数代人共同的成长记忆。

▼我们随着时间之流长大,经历生老病死,而书中人物始终是我们第一次阅读故事时的样子,但也会随着我们一遍又一遍的阅读而变化,给予我们关于现实世界的新启示,教会我们爱、失去与世界本身的复杂之处。

▼本书是世界文坛著名作家、藏书家阿尔维托·曼古埃尔所写的阅读随笔,描述和分析了伴随无数人成长的经典文学与影视、童话故事及民间传说中的不朽形象,比如小红帽、爱丽丝、德古拉、睡美人、超人、鲁滨逊、卡西莫多、约伯等的历史演变,以及对他人生的影响。作者一生以书为伴,他将书中人物当作良师益友,与他们一同成长、经历,共同思考。在作者看来,书籍关涉的是永恒的人生议题,书中所谓的“怪物”教会了他处世之道,教会了他对爱与真理的坚持。全书由一篇篇短小精悍的随笔构成,充满新奇有趣的思考,并配有作者所作黑白插图,图文并茂。作者也借此书鼓励读者去建立自己的文学友谊,以阅读丰富自己。

▼文学、童话、神话、民间故事中的经典人物,沉淀了历史与文化的重量和厚度,如独角兽,他们是来自永恒的虚构之境的原型形象,带领我们驰骋在奇想幻象的国度,体验多样人生,成为无数代人共同的成长记忆。

▼我们随着时间之流长大,经历生老病死,而书中人物始终是我们第一次阅读故事时的样子,但也会随着我们一遍又一遍的阅读而变化,给予我们关于现实世界的新启示,教会我们爱、失去与世界本身的复杂之处。

▼本书是世界文坛著名作家、藏书家阿尔维托·曼古埃尔所写的阅读随笔,描述和分析了伴随无数人成长的经典文学与影视、童话故事及民间传说中的不朽形象,比如小红帽、爱丽丝、德古拉、睡美人、超人、鲁滨逊、卡西莫多、约伯等的历史演变,以及对他人生的影响。作者一生以书为伴,他将书中人物当作良师益友,与他们一同成长、经历,共同思考。在作者看来,书籍关涉的是永恒的人生议题,书中所谓的“怪物”教会了他处世之道,教会了他对爱与真理的坚持。全书由一篇篇短小精悍的随笔构成,充满新奇有趣的思考,并配有作者所作黑白插图,图文并茂。作者也借此书鼓励读者去建立自己的文学友谊,以阅读丰富自己。

最初的爱,最后的故事 豆瓣

Everything in Its Place: First Loves and Last Tales

7.8 (13 个评分)

作者:

[英] 奥利弗·萨克斯

译者:

肖晓

/

周书

广西师范大学出版社

2021

- 7

【编辑推荐】

♣ 医学界的桂冠诗人,科普写作的莎士比亚,奥利弗·萨克斯医生最后的遗作与漫长的告别:

广袤浪漫如宇宙或大脑,美丽幽深如记忆与神经,一部写给“好奇症患者”的万物奇谈,致敬人类大脑与科学之美的最后情书;

数十家欧美一线媒体重磅推荐,著名导演韦拉斯哈古的挚爱之书 。

♣ 介于文学与科学之间的书写,浪漫而严谨,温柔且坚定,萨克斯医生展现出他身兼科学家、说书人与诗人的神奇魅力:

作为脑科学界最受欢迎的畅销书作家,奥利弗·萨克斯的作品一直难以归类,本书则尤其丰富而复杂,闪耀着万花筒般的好奇之思。

它是萨克斯医生最后的声音,通过它,我们既可观望到他遥远的童年与原点,也可透过科学家的苍老之眼,凝视无限宇宙与有限肉身。

♣ 从乌贼到蕨类植物,从躁郁症到脑中之旅,从地外生命到神经学漫游,从“最初的爱”到“最后的故事”:

“最初的爱”是献给乌贼与其他头足纲动物的诗篇,饱含着少年趣味与科学浪漫,将读者带回“成为科学家”这一漫长旅程最初的起点;“最后的故事”则是对科学与人世的爱之告白,在饱含尊严的动人讲述中,向世界缓缓道别。

♣ 躁郁症、阿尔茨海默病、图雷特综合征、库鲁病……千奇百怪又触动人心的真实病例,集结作者临床生涯的精彩故事:

在局部麻醉状态下接受开颅手术中,会产生什么样的幻觉?我们的大脑原来是不会痛的?将一个人从僵死状态唤醒,竟会要了他的性命?车祸中的幸存者,为何反而深受自杀冲动的困扰?

每一个怪奇病例背后,都有着独特个体与艰难的灵魂。集诗人与医生于一身的萨克斯就如同《神曲》中的维吉尔,带领着读者在人类的认知与记忆,在大脑的沟回与起伏间浪漫游走。

♣ 复旦大学类脑智能博士生导师 × 神经科学主治医生,两位优秀科学青年联袂翻译,精准把握从理论到临床的专业知识背景;单向文学节年度设计奖得主、新锐设计师山川担纲装帧设计:

120*200细长开本,优美便携,趣味盎然。

————————

【内容简介】

“科学远不像许多人想象的那样冷淡和抽象,而是伴随着激情、渴望和浪漫。”

作为脑科学界最受欢迎的畅销书作家,奥利弗·萨克斯一直以其极富人文色彩的医学故事写作而享誉全球,他记录下病态背后的一系列奇异大脑与独立个体,被誉为“医学界的一千零一夜”。

但不同于过往作品,本书是萨克斯在临终前回望人生,写给青春与记忆、身体与疾病、大脑与科学的最后一封情书。他写到了自己从小对博物馆、图书馆的喜爱,对乌贼、蕨类植物的痴迷;同时以一贯细腻、精确和极富人文关怀的笔触,讲述了阿尔茨海默病、图雷特综合征、躁郁症等疾病的动人病例;并在大限将至之际,对纸书阅读、电子产品迷恋症、摄影技术乃至外星生命都做了精彩的思考。

他在博物、艺术、脑科学、神经医学、生物与化学、心智与认知等众多议题之间自如游弋,如同一个孩童在溪水间轻盈跳跃,将我们带回萨克斯医生“最初的爱”,回到科学的童心与原点。同时,它也召唤出萨克斯医生最后的声音,通过科学家的苍老之眼,重新观看我们身边的世界、广袤的宇宙与生命的迷人之处。可以说,这本书就是萨克斯医生最后的生命附言。

————————

【媒体推荐】

♠对我来说,这本书与电影紧密相关。它写到了大脑、认知和记忆。

——阿彼察邦·韦拉斯哈古(泰国著名导演)

♠生命从奥利弗·萨克斯的所有著作中喷涌而出。他曾经是、也将一直是一位杰出的奇人。在他的作品中,很难找到一个无聊的段落、一个沉闷的句子。

——《纽约时报书评》

♠在这部此前从未出版过的动人文集中,已故神经学家、知名作家奥利弗·萨克斯就他的医学生涯、青春岁月、心理健康领域等话题进行了思考……在探索艰深的主题时,萨克斯温柔、沉思的口吻是一剂良药,但书里也有不少轻松的时刻……对“慢性好奇症患者”来说,阅读这本最后的集子是种莫大的享受。

——《出版人周刊》

♠神经学家奥利弗·萨克斯的这部遗作进一步巩固了他在科学作家圣殿中的地位……他灵动的文字如显微镜一般——放大的镜头下是他个人生命中的细微场景,镜头后退又能将生活与科学囊括为一体。

——《科学家》杂志

♠充满魔法……这本书展现了神经学家萨克斯无穷无尽的好奇心。

——《人物》杂志

♠极其感人——书中不乏萨克斯一贯的能量和好奇,但也有他脆弱、敏感的一面……如萨克斯所言,他曾是个“满怀真与美”的普通男孩;随着时间的推移,我们越来越清楚地看到,萨克斯仍是那个始终如一的男孩,以永无止境的惊奇和急切,不仅与科学,还与科学史、塑造科学史的先辈进行互动……

我们不禁感到,面对未来,我们最好的机遇,就是人群中还有其他如萨克斯这般出类拔萃、充满激情、思想开明之人。

——《纽约书评》

♠如果你还不熟悉奥利弗·萨克斯,阅读这本书就是与他结识的绝佳方式……他是一位充满人文关怀的作者,拥有让人肃然起敬的力量,也能让读者睁眼见证地球上最微小、最被人遗忘的生命之美。

最重要的是,他能以高超的写作技艺让非专业领域的读者潜入神经科学之中。他满怀永不停歇的质疑和困惑书写着人类复杂的存在现状。他的写作文辞优美,发人深省。

——《纽约图书杂志》

♠萨克斯以这部最后的集子进一步巩固了自己的文字遗产……“科学写作的莎士比亚”这个称号也许名副其实,但萨克斯拒绝与过去时代或者当代的写作者相比较。值得读者欣慰的是,或许癌症能夺去他的肉身,他的声音将永远回响。“

——《科学家》杂志

♣ 医学界的桂冠诗人,科普写作的莎士比亚,奥利弗·萨克斯医生最后的遗作与漫长的告别:

广袤浪漫如宇宙或大脑,美丽幽深如记忆与神经,一部写给“好奇症患者”的万物奇谈,致敬人类大脑与科学之美的最后情书;

数十家欧美一线媒体重磅推荐,著名导演韦拉斯哈古的挚爱之书 。

♣ 介于文学与科学之间的书写,浪漫而严谨,温柔且坚定,萨克斯医生展现出他身兼科学家、说书人与诗人的神奇魅力:

作为脑科学界最受欢迎的畅销书作家,奥利弗·萨克斯的作品一直难以归类,本书则尤其丰富而复杂,闪耀着万花筒般的好奇之思。

它是萨克斯医生最后的声音,通过它,我们既可观望到他遥远的童年与原点,也可透过科学家的苍老之眼,凝视无限宇宙与有限肉身。

♣ 从乌贼到蕨类植物,从躁郁症到脑中之旅,从地外生命到神经学漫游,从“最初的爱”到“最后的故事”:

“最初的爱”是献给乌贼与其他头足纲动物的诗篇,饱含着少年趣味与科学浪漫,将读者带回“成为科学家”这一漫长旅程最初的起点;“最后的故事”则是对科学与人世的爱之告白,在饱含尊严的动人讲述中,向世界缓缓道别。

♣ 躁郁症、阿尔茨海默病、图雷特综合征、库鲁病……千奇百怪又触动人心的真实病例,集结作者临床生涯的精彩故事:

在局部麻醉状态下接受开颅手术中,会产生什么样的幻觉?我们的大脑原来是不会痛的?将一个人从僵死状态唤醒,竟会要了他的性命?车祸中的幸存者,为何反而深受自杀冲动的困扰?

每一个怪奇病例背后,都有着独特个体与艰难的灵魂。集诗人与医生于一身的萨克斯就如同《神曲》中的维吉尔,带领着读者在人类的认知与记忆,在大脑的沟回与起伏间浪漫游走。

♣ 复旦大学类脑智能博士生导师 × 神经科学主治医生,两位优秀科学青年联袂翻译,精准把握从理论到临床的专业知识背景;单向文学节年度设计奖得主、新锐设计师山川担纲装帧设计:

120*200细长开本,优美便携,趣味盎然。

————————

【内容简介】

“科学远不像许多人想象的那样冷淡和抽象,而是伴随着激情、渴望和浪漫。”

作为脑科学界最受欢迎的畅销书作家,奥利弗·萨克斯一直以其极富人文色彩的医学故事写作而享誉全球,他记录下病态背后的一系列奇异大脑与独立个体,被誉为“医学界的一千零一夜”。

但不同于过往作品,本书是萨克斯在临终前回望人生,写给青春与记忆、身体与疾病、大脑与科学的最后一封情书。他写到了自己从小对博物馆、图书馆的喜爱,对乌贼、蕨类植物的痴迷;同时以一贯细腻、精确和极富人文关怀的笔触,讲述了阿尔茨海默病、图雷特综合征、躁郁症等疾病的动人病例;并在大限将至之际,对纸书阅读、电子产品迷恋症、摄影技术乃至外星生命都做了精彩的思考。

他在博物、艺术、脑科学、神经医学、生物与化学、心智与认知等众多议题之间自如游弋,如同一个孩童在溪水间轻盈跳跃,将我们带回萨克斯医生“最初的爱”,回到科学的童心与原点。同时,它也召唤出萨克斯医生最后的声音,通过科学家的苍老之眼,重新观看我们身边的世界、广袤的宇宙与生命的迷人之处。可以说,这本书就是萨克斯医生最后的生命附言。

————————

【媒体推荐】

♠对我来说,这本书与电影紧密相关。它写到了大脑、认知和记忆。

——阿彼察邦·韦拉斯哈古(泰国著名导演)

♠生命从奥利弗·萨克斯的所有著作中喷涌而出。他曾经是、也将一直是一位杰出的奇人。在他的作品中,很难找到一个无聊的段落、一个沉闷的句子。

——《纽约时报书评》

♠在这部此前从未出版过的动人文集中,已故神经学家、知名作家奥利弗·萨克斯就他的医学生涯、青春岁月、心理健康领域等话题进行了思考……在探索艰深的主题时,萨克斯温柔、沉思的口吻是一剂良药,但书里也有不少轻松的时刻……对“慢性好奇症患者”来说,阅读这本最后的集子是种莫大的享受。

——《出版人周刊》

♠神经学家奥利弗·萨克斯的这部遗作进一步巩固了他在科学作家圣殿中的地位……他灵动的文字如显微镜一般——放大的镜头下是他个人生命中的细微场景,镜头后退又能将生活与科学囊括为一体。

——《科学家》杂志

♠充满魔法……这本书展现了神经学家萨克斯无穷无尽的好奇心。

——《人物》杂志

♠极其感人——书中不乏萨克斯一贯的能量和好奇,但也有他脆弱、敏感的一面……如萨克斯所言,他曾是个“满怀真与美”的普通男孩;随着时间的推移,我们越来越清楚地看到,萨克斯仍是那个始终如一的男孩,以永无止境的惊奇和急切,不仅与科学,还与科学史、塑造科学史的先辈进行互动……

我们不禁感到,面对未来,我们最好的机遇,就是人群中还有其他如萨克斯这般出类拔萃、充满激情、思想开明之人。

——《纽约书评》

♠如果你还不熟悉奥利弗·萨克斯,阅读这本书就是与他结识的绝佳方式……他是一位充满人文关怀的作者,拥有让人肃然起敬的力量,也能让读者睁眼见证地球上最微小、最被人遗忘的生命之美。

最重要的是,他能以高超的写作技艺让非专业领域的读者潜入神经科学之中。他满怀永不停歇的质疑和困惑书写着人类复杂的存在现状。他的写作文辞优美,发人深省。

——《纽约图书杂志》

♠萨克斯以这部最后的集子进一步巩固了自己的文字遗产……“科学写作的莎士比亚”这个称号也许名副其实,但萨克斯拒绝与过去时代或者当代的写作者相比较。值得读者欣慰的是,或许癌症能夺去他的肉身,他的声音将永远回响。“

——《科学家》杂志

如花在野 豆瓣

8.5 (6 个评分)

作者:

[日] 田中昭光

译者:

张南揽

浦睿文化·湖南美术出版社

2017

- 6

奈良古美术店主田中昭光(号“无法庵”)采撷原野之花,搭配古董或旧藏花器,集结成《如花在野》四季插花图鉴。七十七岁的田中昭光历时一年,探访花叶逾百种,以“如花在野”为训,琢磨花与器的平衡,呈现花的自然之姿,营造“如同在野外绽放”般的插花效果。寒红梅、辛夷、菖蒲、 随意草、 昼颜 、半夏生、木槿、桔梗、芙蓉、秋牡丹、芒草、侘助山茶、寒樱、笔柿……搭配高足杯、德利酒壶、备前花器、信乐烧、弥生土器、油壶、竹篓、香炉……总有一些花对一个器皿是恰到好处,毫无造作。书中穿插“无法庵往昔物语”,回顾与家人、文人、茶友、刀剑客、僧人等旧友的往来交集,忆旧时插花、品茶、赏春、观月、题词之乐。呈现古稀花道家的人生花趣、茶趣、书趣和禅趣。

香港方物志(珍藏版) 豆瓣

作者:

叶灵凤

商务印书馆

2017

- 9

香港回归20周年纪念版,全彩精装,首次加入大量珍贵实拍图及手绘图

"香港学"的开山之作,唯一一部全面介绍香港方物的博物志

自然科学、历史民俗与人文情怀相融合的经典读物

最新繁体版由香港中和出版公司出版并同步上市

释读方物,在散文中遇见科学;图解香港,让历史立体鲜活。

香港是个可爱的地方,既有都市的繁华也有乡郊的朴实宁静。不过,除了繁华的一面外,很少有人会留意这座城市素淡的一面,去考察了解其中的风土物种。许多人或许会奇怪,这个繁华市声所在之地居然也会有这么些鸟兽虫鱼么?《香港方物志》便是这样一本描写香港的山川风土和草木虫鱼的小书,它是作者把香港的鸟兽虫鱼和若干掌故风俗,以自然科学和民俗学的全新视角记录下来,知识、情趣、文笔都在不大的篇章里传达自如,因此读起来亲切宜人。在香港回归20周年的现在,在“博物热”兴起的今日,时空隔阂的作品以照片加手绘的方式再度呈现,便增添了满满的新意。

有关香港史地知识的出版物十分缺乏,尤其是关于方物的记载近乎一片空白,不论是上世纪50年代还是香港回归20周年的今日。因此叶先生的这本小书,无可避免地填补了这空虚。这本香港方物志(珍藏版)不是新书,又是新书。早在1958年繁体版首先由香港中华书局出版;1973年由上海书局重版;2010年再次由香港中华书局进行重版。简体中文版则首次于1985年由三联书店出版;2013年由江西教育出版社重版。多次的出版印证了这本书的社会与文化价值,这本2017年最新的简体中文版加入大量珍贵的实拍图与手绘图,并补充了相关物种信息,由商务印书馆倾心推出;繁体插图版由香港中和出版公司同步推出。

"香港学"的开山之作,唯一一部全面介绍香港方物的博物志

自然科学、历史民俗与人文情怀相融合的经典读物

最新繁体版由香港中和出版公司出版并同步上市

释读方物,在散文中遇见科学;图解香港,让历史立体鲜活。

香港是个可爱的地方,既有都市的繁华也有乡郊的朴实宁静。不过,除了繁华的一面外,很少有人会留意这座城市素淡的一面,去考察了解其中的风土物种。许多人或许会奇怪,这个繁华市声所在之地居然也会有这么些鸟兽虫鱼么?《香港方物志》便是这样一本描写香港的山川风土和草木虫鱼的小书,它是作者把香港的鸟兽虫鱼和若干掌故风俗,以自然科学和民俗学的全新视角记录下来,知识、情趣、文笔都在不大的篇章里传达自如,因此读起来亲切宜人。在香港回归20周年的现在,在“博物热”兴起的今日,时空隔阂的作品以照片加手绘的方式再度呈现,便增添了满满的新意。

有关香港史地知识的出版物十分缺乏,尤其是关于方物的记载近乎一片空白,不论是上世纪50年代还是香港回归20周年的今日。因此叶先生的这本小书,无可避免地填补了这空虚。这本香港方物志(珍藏版)不是新书,又是新书。早在1958年繁体版首先由香港中华书局出版;1973年由上海书局重版;2010年再次由香港中华书局进行重版。简体中文版则首次于1985年由三联书店出版;2013年由江西教育出版社重版。多次的出版印证了这本书的社会与文化价值,这本2017年最新的简体中文版加入大量珍贵的实拍图与手绘图,并补充了相关物种信息,由商务印书馆倾心推出;繁体插图版由香港中和出版公司同步推出。

被拒绝的勇气 豆瓣

5.9 (11 个评分)

作者:

[日] 岸见一郎

北京联合出版有限公司

2020

- 4

因为“不敢”幸福。幸福意味着要拒绝他人的期待,独自确认自己的价值。正如阿德勒所说,人只有在感觉自己有价值的时候,才能获得勇气!

日本哲学家岸见一郎与阿德勒心理学相遇,自1989年至今逾30年。在《被讨厌的勇气》 中,作者以哲人与年轻人的思想辩论展示了阿德勒心理学的能量。在《被拒绝的勇气》中,作者运用阿德勒心理学为众人解答困惑:成功和幸福到底有什么不同,摆脱社会期待的方法是什么,怎么做才能够打破社交恐惧症、在非理性的情感关系里如何自处。

如果说一切烦恼都来自于人际关系,岸见一郎用《被拒绝的勇气》给出了解决烦恼的答案:想要真正的幸福,唯有用艰难的拒绝代替简单的从众。

日本哲学家岸见一郎与阿德勒心理学相遇,自1989年至今逾30年。在《被讨厌的勇气》 中,作者以哲人与年轻人的思想辩论展示了阿德勒心理学的能量。在《被拒绝的勇气》中,作者运用阿德勒心理学为众人解答困惑:成功和幸福到底有什么不同,摆脱社会期待的方法是什么,怎么做才能够打破社交恐惧症、在非理性的情感关系里如何自处。

如果说一切烦恼都来自于人际关系,岸见一郎用《被拒绝的勇气》给出了解决烦恼的答案:想要真正的幸福,唯有用艰难的拒绝代替简单的从众。

你家也会有的厨房家私 谷歌图书

買えない味2 はっとする味

作者:

平松洋子

译者:

陳令嫻

本事出版

2016

- 4

無論是盛裝一點點心意的小缽、魚板底下的迷你砧板,

還是可讓人盡情偷懶的滷包袋、製造提味驚喜的金屬扳手,

或是重量代表一切的中式菜刀、決定菜色成敗的爐火……

它們都在你家、我家,而且個個都是日常生活裡的狠角色!

在日常生活中,把所有小事累積起來,不就是生活的基礎嗎?

而這些生活中的飲食日常,對於平松洋子來說,可都是微小的奢侈,

她最常說的一句話:「我這麼奢侈好嗎?」

奢侈,是可以自行掌握和膨脹,換句話說,奢侈可以自己創造。

如果可以時時對自己說:「這麼奢侈好嗎?」

也就能夠擺脫所有煩惱,一直活下去吧。

「我是認真的!」

本書收錄平松洋子對日常食材及廚餐具的細微觀察與感受,

平易樸實卻又細膩動人的文字描述,透過飲食帶出人生哲學的醍醐味,

是一種舒心暢懷的絕妙體驗。

它們都是近在身邊卻又很容易忽略的滋味!

只要用心體會過一次,便再也無法放手。

還是可讓人盡情偷懶的滷包袋、製造提味驚喜的金屬扳手,

或是重量代表一切的中式菜刀、決定菜色成敗的爐火……

它們都在你家、我家,而且個個都是日常生活裡的狠角色!

在日常生活中,把所有小事累積起來,不就是生活的基礎嗎?

而這些生活中的飲食日常,對於平松洋子來說,可都是微小的奢侈,

她最常說的一句話:「我這麼奢侈好嗎?」

奢侈,是可以自行掌握和膨脹,換句話說,奢侈可以自己創造。

如果可以時時對自己說:「這麼奢侈好嗎?」

也就能夠擺脫所有煩惱,一直活下去吧。

「我是認真的!」

本書收錄平松洋子對日常食材及廚餐具的細微觀察與感受,

平易樸實卻又細膩動人的文字描述,透過飲食帶出人生哲學的醍醐味,

是一種舒心暢懷的絕妙體驗。

它們都是近在身邊卻又很容易忽略的滋味!

只要用心體會過一次,便再也無法放手。

造一所不抗拒生活的房子 豆瓣

7.5 (6 个评分)

作者:

赵扬

北京联合出版公司

2021

- 1

本书记录了赵扬十余年的建筑实践及求学生涯,可以看到一位青年建筑的成长历程,在不断的自我否定又重建的过程中逐步形成自己的“建筑观”,认为建筑师不应该固守理念,要放下对作品的执念,让建筑不断地向现实敞开心扉,自然生长出它该有的样子。好的房子,是建筑师和主人共同的作品,它不抗拒生活,而且因为生活,变成了更完整的场景。

这本书是建筑师赵扬自我解剖、反省的成长笔记,真实记录建筑师琐碎、幸福的日常以及建筑从无到有的过程。在平常而真实的日子中去感知尺度和分寸,明辨哪些是真正需要的,哪些是彻底荒谬的。

这本书是建筑师赵扬自我解剖、反省的成长笔记,真实记录建筑师琐碎、幸福的日常以及建筑从无到有的过程。在平常而真实的日子中去感知尺度和分寸,明辨哪些是真正需要的,哪些是彻底荒谬的。

妈!这是我的人生 谷歌图书 豆瓣

作者:

王食欲

/

永爱

人民邮电出版社

2023

- 3

其它标题:

?!?是我的人生 令人又哭又笑的母女成???

什么是好的教育?这是个很难给出标准答案的问题。 但肯定不是“狂热”地激励孩子,本书以母女二人的亲身经历为蓝本,以双视角的创作方式,探讨教育的本质。

永爱——一位曾积极致力于激励女儿的妈妈,王食欲——一位被激励了十几年的女儿,组合搭档经历了“坎坷又有趣”的教育之旅。学才艺,搞学习,“偷偷摸摸”发展爱好,考上北京四中道元班,备战北京电影学院艺考、高考,创业,留学等等,让王食欲踏上了比同龄人更丰富、深刻的自我认知之旅。

兜兜转转十几年,王食欲最终回归创作行业,实现了儿时的职业理想。

不过当女儿长大成人,她们都陷入了深深的思考,教育是为了什么?

她们将以一种严肃、审慎的态度来回顾既往的成长历程:真正好的教育,应当是与孩子一同找到人生的支点,发现生活的美好与意义。本书将为新手父母、成长过程中的青少年、教育领域的从业者以及关注者,提供真实、诚恳和多维的生涯教育借鉴。

永爱——一位曾积极致力于激励女儿的妈妈,王食欲——一位被激励了十几年的女儿,组合搭档经历了“坎坷又有趣”的教育之旅。学才艺,搞学习,“偷偷摸摸”发展爱好,考上北京四中道元班,备战北京电影学院艺考、高考,创业,留学等等,让王食欲踏上了比同龄人更丰富、深刻的自我认知之旅。

兜兜转转十几年,王食欲最终回归创作行业,实现了儿时的职业理想。

不过当女儿长大成人,她们都陷入了深深的思考,教育是为了什么?

她们将以一种严肃、审慎的态度来回顾既往的成长历程:真正好的教育,应当是与孩子一同找到人生的支点,发现生活的美好与意义。本书将为新手父母、成长过程中的青少年、教育领域的从业者以及关注者,提供真实、诚恳和多维的生涯教育借鉴。

开颅 豆瓣 Eggplant.place

5. All That Moves Us: A Pediatric Neurosurgeon, His Young Patients, and Their Stories of Grace and Resilience

作者:

[美]杰伊·韦伦斯

译者:

高天羽

上海三联书店

2023

- 8

小儿脑部手术的生死场内,充满生命“禁区”的惊骇与光彩

神经科、儿科医生一致推荐,《纽约客》年度佳作

* 内容简介

神经外科的世界,是颅骨、沟回、灰白质、额颞叶脊髓;是中风、脑疝、积水、枪伤、胶质瘤、动静脉畸形;是显微刀剪、双极、剥离子、吸引器、手锯、电钻、骨水泥;是“打开硬脑膜的那一刻,浓液喷涌而出”……是各种脑手术的困难和风险:脑区和病灶间没有明显边界,要想各种办法保证切除正好;是显微尺度下连续数小时稳健无颤抖的雕琢;心可以换,脑子却不可以;为追求更好的预后,还要给胎儿做剖宫的脊髓手术;是争分夺秒地避免患者瘫痪甚至死亡,有时还要用黑鹰直升机运送转院;饶是如此,成功率也并不总是很高。

哪个孩子不牵动着父母的心弦:活泼的小姑娘,可能上一分钟正和全家一起看电影吃爆米花,下一分钟就突发脑内病变晕厥,令父母魂飞魄散;为儿子的摩托赛观战的父亲,绝想不到自己会碰到什么……儿科手术尤其困难:孩子器官微小、发育未完;但儿童的恢复力也更强,还往往会从早年的生死关头学到了泽被人生的东西。

本书即是一位小儿神经外科医生的自传式写作。他继承了战斗飞行员父亲的进取和沉着,执业20余年,从菜鸟成长为顶尖骨干;也被各种生死悲欢打动,在收到15年前患者的婚礼喜帖时,他觉得一切都很值得;却不免自己也生了腿部神经瘤,甚至传奇的父亲也因渐冻症早早撒手人寰。透过本书,作者分享了职业生涯中的重要手术案例,吐露了医生的感悟和心绪,用细腻的笔触和洞察,在展现外科医生的坚毅果敢之余,更有这个群体身上难得一见的柔情。

----------------------------

*编辑推荐

** 颅骨钻与显微剪,合力开辟生命的抢险隧道

神外手术既会用电钻、电锯打开坚硬的颅骨,往往耗时数十分钟,而对脑的操作又处在显微尺度,成败对错皆在毫厘之间,既要连续数小时保持稳健,又要争分夺秒对抗不可逆的损伤;手术在当下,效果在未来,缝合时并不确知一个月后的神经系统是否会恢复如预期……

** 近观生死,洞悉世情

这个剧痛与麻木交织、生死只在一瞬间的小儿神经外科手术世界,同样不缺医生的困境与决心、儿童的坚韧、父母的刚毅、杀人无形的隐性霸凌、“救人”的自救意义……

** 医学文学双优作者,展现丰富生活经历与细腻情感

在踏入医学院前,作者先取得了文学专业学位,这让他写作父亲绝症辞世、亲人在心中埋葬神圣童年等情节时,笔触细腻而隽永。作者的家族世居美国南方,朋友和同事中也多有南方人,通过本书,读者也可领略美国南方人淡定爽朗的性格,和在佛罗里达海滨架船、开飞机越过古巴的快意。

神经科、儿科医生一致推荐,《纽约客》年度佳作

* 内容简介

神经外科的世界,是颅骨、沟回、灰白质、额颞叶脊髓;是中风、脑疝、积水、枪伤、胶质瘤、动静脉畸形;是显微刀剪、双极、剥离子、吸引器、手锯、电钻、骨水泥;是“打开硬脑膜的那一刻,浓液喷涌而出”……是各种脑手术的困难和风险:脑区和病灶间没有明显边界,要想各种办法保证切除正好;是显微尺度下连续数小时稳健无颤抖的雕琢;心可以换,脑子却不可以;为追求更好的预后,还要给胎儿做剖宫的脊髓手术;是争分夺秒地避免患者瘫痪甚至死亡,有时还要用黑鹰直升机运送转院;饶是如此,成功率也并不总是很高。

哪个孩子不牵动着父母的心弦:活泼的小姑娘,可能上一分钟正和全家一起看电影吃爆米花,下一分钟就突发脑内病变晕厥,令父母魂飞魄散;为儿子的摩托赛观战的父亲,绝想不到自己会碰到什么……儿科手术尤其困难:孩子器官微小、发育未完;但儿童的恢复力也更强,还往往会从早年的生死关头学到了泽被人生的东西。

本书即是一位小儿神经外科医生的自传式写作。他继承了战斗飞行员父亲的进取和沉着,执业20余年,从菜鸟成长为顶尖骨干;也被各种生死悲欢打动,在收到15年前患者的婚礼喜帖时,他觉得一切都很值得;却不免自己也生了腿部神经瘤,甚至传奇的父亲也因渐冻症早早撒手人寰。透过本书,作者分享了职业生涯中的重要手术案例,吐露了医生的感悟和心绪,用细腻的笔触和洞察,在展现外科医生的坚毅果敢之余,更有这个群体身上难得一见的柔情。

----------------------------

*编辑推荐

** 颅骨钻与显微剪,合力开辟生命的抢险隧道

神外手术既会用电钻、电锯打开坚硬的颅骨,往往耗时数十分钟,而对脑的操作又处在显微尺度,成败对错皆在毫厘之间,既要连续数小时保持稳健,又要争分夺秒对抗不可逆的损伤;手术在当下,效果在未来,缝合时并不确知一个月后的神经系统是否会恢复如预期……

** 近观生死,洞悉世情

这个剧痛与麻木交织、生死只在一瞬间的小儿神经外科手术世界,同样不缺医生的困境与决心、儿童的坚韧、父母的刚毅、杀人无形的隐性霸凌、“救人”的自救意义……

** 医学文学双优作者,展现丰富生活经历与细腻情感

在踏入医学院前,作者先取得了文学专业学位,这让他写作父亲绝症辞世、亲人在心中埋葬神圣童年等情节时,笔触细腻而隽永。作者的家族世居美国南方,朋友和同事中也多有南方人,通过本书,读者也可领略美国南方人淡定爽朗的性格,和在佛罗里达海滨架船、开飞机越过古巴的快意。