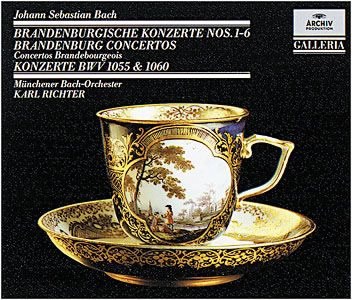

勃兰登堡协奏曲 豆瓣

9.7 (58 个评分)

Johann Sebastian Bach

/

Münchener Bach-Orchester

…

类型:

古典

发布日期 1989年9月8日

出版发行:

Archiv Produktion

约翰·塞巴斯蒂安·巴赫Johann Sebastian Bach (1685-1750)德国最伟大的作曲家之一,生于爱森那赫市音乐世家。十八岁起历任多处教堂和宫廷的乐长及管风琴师。生前仅以管风琴演奏家著名,去世近百年后, 其创作才得到应有的尊重。

他笃信宗教,把路德派新教的众多赞歌和教会乐器管风琴当作自己的创作素材和音乐构思的核心,但又深受资产阶级启蒙思想的影响,这使他的宗作品明显地突破了教会音乐的规范,具有丰富的世俗情感和大胆的革新精神。其创作以复调手法为主,构思严密,感情内在,富于哲理性和逻辑性,并在德国民族音乐的基础上,集十六世纪以来尼德兰、意大利和法国等国音乐之大成,是巴洛克音乐发展的顶峰。

巴赫的作品对欧洲近代音乐的发展产生了极其深远的影响,为全人类音乐的进步和发展指明了宽广的远景,为世界古典音乐树立了丰碑,巴赫被称为 “西方音乐之父”。

巴赫一生作品浩如烟海,主要作品有:二百多部宗教及世俗“康塔塔”、若干部宗教《受难曲》、《b小调弥撒曲》、《平均律钢琴曲集》、《创意曲集》、《古钢琴组曲》、小提琴和大提琴《无伴奏奏鸣曲》、《布兰登堡协奏曲》六首、《乐队组曲》四首和大量管风琴曲及晚年所著 《赋格的艺术》一书。

这张录音是非常著名的,卡尔·李希特与他指挥的慕尼黑巴赫乐团堪称巴赫作品的最佳诠释组合之一,也被誉为最富有德国气质的巴赫作品演奏专家。在上个世纪六十年代的这个经典录音中,正处自己艺术生涯巅峰时期的李希特为我们展现出正是这样一种风格的《勃兰登堡协奏曲》。李希特的演绎舒缓平稳,而且非完全仿古,但是在精神层面他却具有与巴赫最为贴近的气质,而且具有令人屏息的戏剧性与魅力,充满对现世的否定和对彼岸的向往。这套唱片虽然是60年代的录音,但是效果却非常出色,音响效果颇佳,被评选为《音乐圣经》中《勃兰登堡协奏曲》的首选版本,在《日本唱片艺术》“名曲300首”它则占据了第一名的宝座。

他笃信宗教,把路德派新教的众多赞歌和教会乐器管风琴当作自己的创作素材和音乐构思的核心,但又深受资产阶级启蒙思想的影响,这使他的宗作品明显地突破了教会音乐的规范,具有丰富的世俗情感和大胆的革新精神。其创作以复调手法为主,构思严密,感情内在,富于哲理性和逻辑性,并在德国民族音乐的基础上,集十六世纪以来尼德兰、意大利和法国等国音乐之大成,是巴洛克音乐发展的顶峰。

巴赫的作品对欧洲近代音乐的发展产生了极其深远的影响,为全人类音乐的进步和发展指明了宽广的远景,为世界古典音乐树立了丰碑,巴赫被称为 “西方音乐之父”。

巴赫一生作品浩如烟海,主要作品有:二百多部宗教及世俗“康塔塔”、若干部宗教《受难曲》、《b小调弥撒曲》、《平均律钢琴曲集》、《创意曲集》、《古钢琴组曲》、小提琴和大提琴《无伴奏奏鸣曲》、《布兰登堡协奏曲》六首、《乐队组曲》四首和大量管风琴曲及晚年所著 《赋格的艺术》一书。

这张录音是非常著名的,卡尔·李希特与他指挥的慕尼黑巴赫乐团堪称巴赫作品的最佳诠释组合之一,也被誉为最富有德国气质的巴赫作品演奏专家。在上个世纪六十年代的这个经典录音中,正处自己艺术生涯巅峰时期的李希特为我们展现出正是这样一种风格的《勃兰登堡协奏曲》。李希特的演绎舒缓平稳,而且非完全仿古,但是在精神层面他却具有与巴赫最为贴近的气质,而且具有令人屏息的戏剧性与魅力,充满对现世的否定和对彼岸的向往。这套唱片虽然是60年代的录音,但是效果却非常出色,音响效果颇佳,被评选为《音乐圣经》中《勃兰登堡协奏曲》的首选版本,在《日本唱片艺术》“名曲300首”它则占据了第一名的宝座。