Classical

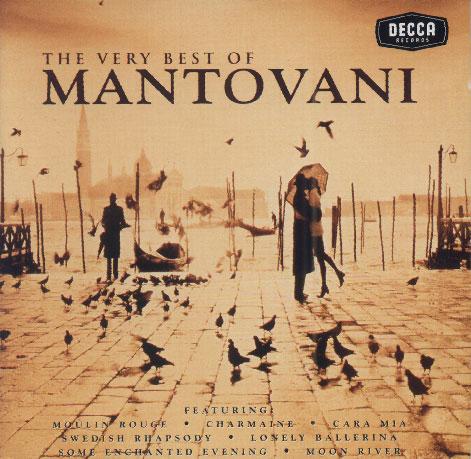

醉人黄昏.曼托凡尼最佳之最 豆瓣

9.0 (8 个评分)

The Mantovani Orchestra

类型:

轻音乐

发布日期 1998年1月1日

《音像世界》曾称这套唱片为R2D4,给予了极高的评价。何谓R2D4,英美人常将TO简化成2,而For则可写为4。那么这里的R和D又是什么含意呢?R是Records的缩写,而D则表示Die。很明显,R2D4被破译出来就是Records To Die For-“死都要听”。它的创意来自美国发烧级天书《Stereophile》,该书经常会开出一份名单,煽动发烧友去听一些他们认为极品的器材和唱片,标题就是R2D4。

事实上,几十年来听“曼托凡尼之声”长大的乐迷绝非寡众,曼托凡尼轻音乐团的演奏风格流畅舒展,旋律优美动听,音响华丽丰满。虽然从未享受过他那销魂蚀骨的音乐,未见得要立刻去死,却可以肯定是音乐生活中的最大遗憾!曼托凡尼那如瀑布,象丝绸般的重弦乐音响,时而飞流直下三千尺,时而好象波澜不兴的辽阔大海,曼妙舞动间能带给人如沐春风或雨后初晴般的喜悦,让一般的人也在不知不觉中爱上了高格调的音乐。

这个乐团的指挥曼托凡尼1905年生于意大利威尼斯的一个音乐世家,父亲曾是托斯卡尼尼乐队的首席小提琴手。曼托凡尼自小在父亲的指导下学习小提琴,青年时代举家迁居英国,考入伦敦音乐学院。16岁即公开演出布鲁赫和圣桑的小提琴协奏曲。18岁时,他在伯明翰组织了一只六人乐队,在旅馆和剧院作职业性演出,以演奏轻音乐为主,他是乐队的主要小提琴手。他那清湛的演奏技巧和华丽明朗的美妙琴声,使人听后回味无穷,于是当时的他就已经以小提琴演奏家的身份赢得巨大的声望。1933年,曼托凡尼加入了英国籍,此后他重新组建了一个以弦乐为主的庞大的管弦乐团,这就是后来的曼托凡尼乐团。

曼托凡尼从管弦乐团的弦乐器中找到了富有特殊色彩的音响,这种富有特色的弦乐演奏,就此成为他乐团所特有的音乐特色。此后,曼托凡尼改编了大量雅俗共赏、和谐悦耳的乐曲,听众给他的乐团取了一个“曼托凡尼之声”的雅号。相比那些喧杂热烈的现代流行音乐来说,曼托凡尼的音乐无疑是一服令人舒畅的清凉剂。曼托凡尼的成功,主要在于他充分了解小提琴的表现方式,并能恰如其分地驾驭管弦乐队,使整个乐队非常精确地表达出这位小提琴家所特有的演奏风格,使听众为之倾到。

在五、六十年代,曼托凡尼的演奏几乎风靡了世界每一个角落,成为人听人爱的美乐,唱片畅销数十年,并成为全球首位立体声LP销量突破一百万的音乐家。而在中国,曼托凡尼亦是在“文革”之后的各地广播电台中播放率最高的外国音乐代表,当年他那抒情清新的乐韵,不知让多少的中国乐迷领略了“外面的”音乐世界,从而留下了无数美丽的回忆。

作为同属环球宝丽金集团旗下的著名古典音乐品牌,出版本碟的英国Decca(笛卡)唱片公司和德国的DG相比,规模、历史、艺人阵容可能都相去甚远。但是在爱乐者和发烧友的心目中,Decca录音所特有的开阔而深远的音场空间感、透明度一流的秀美音色,如临现场的精确定位,以及华丽自然、辉煌而不刺耳的音域平衡度,已经和其蓝红相间的商标一样,成为了独树一帜、无可替代的黄金招牌。在艺术家的阵容上,Decca最引以为傲的是曾签约旗下40年多年的专属指挥大师乔治·索尔蒂爵士,他不仅为Decca创下了唱片史上的惊世巨献《指环》,更是世上获得葛莱美奖项最多的艺人,声望盖天。此外还有C高音之王帕瓦洛蒂、女歌唱家迪·卡娜娃、钢琴名家何什肯纳奇、小提琴女将郑京和等等。再有,迷倒世人的轻音乐团曼托凡尼、美国爵士乐传奇艾灵顿公爵、名歌手平·克劳斯贝等也曾为Decca留下珍贵的录音。由此可见,Decca是英伦之岛唯一可与百年老牌EMI相匹敌的古典唱片厂牌。

录音方面,Decca在50年代立体声录音的萌芽时期,就已经由资深录音师K.E.Wilkinson(威尔金森)发明了一种的独特的麦克风摆放阵式。这种后来被称为“The Decca Tree”的“麦克风树”,是以一组位于支架左右的麦克风和另一支垂直在适当距离的麦克风为主,这三支话筒构成的“麦克风树”矗立舞台,配合其他麦克风的辅助,可将单点和多点方式录音的优缺点加以妥协,创造出细致、平衡又不失动态的录音效果。这种录音技术确立了Decca以后的录音风格,拥有最平衡的音域和最深阔的音场,音质流光溢彩,华丽无比。曼托凡尼乐团是当年第一次尝试这种录音技术的乐团,其后这一摆法被推广到Decca的古典管弦乐和歌剧录音中,取得重大的成功。

为了使新一代乐迷摆脱时下大量平庸无聊的商业流行音乐的污染,重新找回健康和更高层次的音乐品位,Decca动用先进的数码混音器材将曼托凡尼黄金年代的精华曲目重新整理,辑成这套双CD精选集。这套CD的封套选用曼氏故乡意大利威尼斯的醉人景色。晕黄的晚霞中,一对恋人在静静的港湾相拥而吻,正好与唱片的主题《醉人黄昏》不谋而合。

每张CD收录的19段乐曲除乐迷早已耳熟能详的经典外,亦有多首在以前类似精选碟中没有收录过的,其中更有一些冷僻曲目保证国内的乐迷第一次听到。

《The very best of Mantovani》(曼陀凡尼精选大碟),系著名的迪卡(DECCA)公司模拟录音时代的佳作,弦乐甜美绝伦,松香味道十足。双cd,38首动人乐曲, 98年重新制作发行,坊间应不难觅。其录音效果秉承了迪卡一贯的特色:低音雄浑,中音丰厚,高音圆滑,其空间感、层次感更属一流。

该碟的曲目绝对不会令你陌生。如《MOON RI 》、《AROUND THE WORLD》、《AS TIME GOES BY》、《SMOKE GETS IN YOUR EYES》、《AND I LOVE YOU SO》、《MY WAY》等等,在曼陀凡尼的魔棒下,再度魅惑你的耳朵和心灵。尤其是A碟的第一首《CHARMAINE》,为曼陀凡尼的成名作。乐声甫起,如一线飞瀑倾泻而下,挟着沁人肺腑的芬芳,流进你荒芜的心田。在昔年曼陀凡尼的音乐会上,这一段往往赢得经久不息的阵阵掌声!

该碟的封面颇具特色,如抽象派画师的梦幻之作:港口,飞鸟,守望者,拥吻的恋人,都在一片黯黄的夕阳里。

事实上,几十年来听“曼托凡尼之声”长大的乐迷绝非寡众,曼托凡尼轻音乐团的演奏风格流畅舒展,旋律优美动听,音响华丽丰满。虽然从未享受过他那销魂蚀骨的音乐,未见得要立刻去死,却可以肯定是音乐生活中的最大遗憾!曼托凡尼那如瀑布,象丝绸般的重弦乐音响,时而飞流直下三千尺,时而好象波澜不兴的辽阔大海,曼妙舞动间能带给人如沐春风或雨后初晴般的喜悦,让一般的人也在不知不觉中爱上了高格调的音乐。

这个乐团的指挥曼托凡尼1905年生于意大利威尼斯的一个音乐世家,父亲曾是托斯卡尼尼乐队的首席小提琴手。曼托凡尼自小在父亲的指导下学习小提琴,青年时代举家迁居英国,考入伦敦音乐学院。16岁即公开演出布鲁赫和圣桑的小提琴协奏曲。18岁时,他在伯明翰组织了一只六人乐队,在旅馆和剧院作职业性演出,以演奏轻音乐为主,他是乐队的主要小提琴手。他那清湛的演奏技巧和华丽明朗的美妙琴声,使人听后回味无穷,于是当时的他就已经以小提琴演奏家的身份赢得巨大的声望。1933年,曼托凡尼加入了英国籍,此后他重新组建了一个以弦乐为主的庞大的管弦乐团,这就是后来的曼托凡尼乐团。

曼托凡尼从管弦乐团的弦乐器中找到了富有特殊色彩的音响,这种富有特色的弦乐演奏,就此成为他乐团所特有的音乐特色。此后,曼托凡尼改编了大量雅俗共赏、和谐悦耳的乐曲,听众给他的乐团取了一个“曼托凡尼之声”的雅号。相比那些喧杂热烈的现代流行音乐来说,曼托凡尼的音乐无疑是一服令人舒畅的清凉剂。曼托凡尼的成功,主要在于他充分了解小提琴的表现方式,并能恰如其分地驾驭管弦乐队,使整个乐队非常精确地表达出这位小提琴家所特有的演奏风格,使听众为之倾到。

在五、六十年代,曼托凡尼的演奏几乎风靡了世界每一个角落,成为人听人爱的美乐,唱片畅销数十年,并成为全球首位立体声LP销量突破一百万的音乐家。而在中国,曼托凡尼亦是在“文革”之后的各地广播电台中播放率最高的外国音乐代表,当年他那抒情清新的乐韵,不知让多少的中国乐迷领略了“外面的”音乐世界,从而留下了无数美丽的回忆。

作为同属环球宝丽金集团旗下的著名古典音乐品牌,出版本碟的英国Decca(笛卡)唱片公司和德国的DG相比,规模、历史、艺人阵容可能都相去甚远。但是在爱乐者和发烧友的心目中,Decca录音所特有的开阔而深远的音场空间感、透明度一流的秀美音色,如临现场的精确定位,以及华丽自然、辉煌而不刺耳的音域平衡度,已经和其蓝红相间的商标一样,成为了独树一帜、无可替代的黄金招牌。在艺术家的阵容上,Decca最引以为傲的是曾签约旗下40年多年的专属指挥大师乔治·索尔蒂爵士,他不仅为Decca创下了唱片史上的惊世巨献《指环》,更是世上获得葛莱美奖项最多的艺人,声望盖天。此外还有C高音之王帕瓦洛蒂、女歌唱家迪·卡娜娃、钢琴名家何什肯纳奇、小提琴女将郑京和等等。再有,迷倒世人的轻音乐团曼托凡尼、美国爵士乐传奇艾灵顿公爵、名歌手平·克劳斯贝等也曾为Decca留下珍贵的录音。由此可见,Decca是英伦之岛唯一可与百年老牌EMI相匹敌的古典唱片厂牌。

录音方面,Decca在50年代立体声录音的萌芽时期,就已经由资深录音师K.E.Wilkinson(威尔金森)发明了一种的独特的麦克风摆放阵式。这种后来被称为“The Decca Tree”的“麦克风树”,是以一组位于支架左右的麦克风和另一支垂直在适当距离的麦克风为主,这三支话筒构成的“麦克风树”矗立舞台,配合其他麦克风的辅助,可将单点和多点方式录音的优缺点加以妥协,创造出细致、平衡又不失动态的录音效果。这种录音技术确立了Decca以后的录音风格,拥有最平衡的音域和最深阔的音场,音质流光溢彩,华丽无比。曼托凡尼乐团是当年第一次尝试这种录音技术的乐团,其后这一摆法被推广到Decca的古典管弦乐和歌剧录音中,取得重大的成功。

为了使新一代乐迷摆脱时下大量平庸无聊的商业流行音乐的污染,重新找回健康和更高层次的音乐品位,Decca动用先进的数码混音器材将曼托凡尼黄金年代的精华曲目重新整理,辑成这套双CD精选集。这套CD的封套选用曼氏故乡意大利威尼斯的醉人景色。晕黄的晚霞中,一对恋人在静静的港湾相拥而吻,正好与唱片的主题《醉人黄昏》不谋而合。

每张CD收录的19段乐曲除乐迷早已耳熟能详的经典外,亦有多首在以前类似精选碟中没有收录过的,其中更有一些冷僻曲目保证国内的乐迷第一次听到。

《The very best of Mantovani》(曼陀凡尼精选大碟),系著名的迪卡(DECCA)公司模拟录音时代的佳作,弦乐甜美绝伦,松香味道十足。双cd,38首动人乐曲, 98年重新制作发行,坊间应不难觅。其录音效果秉承了迪卡一贯的特色:低音雄浑,中音丰厚,高音圆滑,其空间感、层次感更属一流。

该碟的曲目绝对不会令你陌生。如《MOON RI 》、《AROUND THE WORLD》、《AS TIME GOES BY》、《SMOKE GETS IN YOUR EYES》、《AND I LOVE YOU SO》、《MY WAY》等等,在曼陀凡尼的魔棒下,再度魅惑你的耳朵和心灵。尤其是A碟的第一首《CHARMAINE》,为曼陀凡尼的成名作。乐声甫起,如一线飞瀑倾泻而下,挟着沁人肺腑的芬芳,流进你荒芜的心田。在昔年曼陀凡尼的音乐会上,这一段往往赢得经久不息的阵阵掌声!

该碟的封面颇具特色,如抽象派画师的梦幻之作:港口,飞鸟,守望者,拥吻的恋人,都在一片黯黄的夕阳里。

音乐剧之王安德鲁·洛伊·韦伯金曲金选 豆瓣

伦敦交响乐团

荣获6项百老汇托尼奖、3项英国葛莱美奖、5项英国奥利弗奖、1项金球奖、1项奥斯卡奖、理查·罗杰斯剧院突出贡献奖、2000年最佳音乐剧奖的英国歌舞剧作曲家——安德鲁·洛伊·韦伯,他的《歌剧魅影》、《艾薇塔》、《猫》、《万世巨星耶稣基督》和《星光快车》等舞台剧是百老汇和电影院的宠儿,剧中许多著名的旋律,如“夜之歌”、“我所有对你的要求”、“阿根廷别为我哭泣”、“回忆”、“想起我”、“我不知如何爱他”等曲子,都是流行乐界一再翻唱的名曲,包括芭芭拉·史翠珊、莎拉·布莱曼等人都曾靠这些音乐创造艺术生涯的高峰。

本辑中邀请到包括韦伯本人和Lawrence Romon、Lorry Wilcox、David Culen、Steven Margoshes等英美当家的编曲家将这些著名的旋律改编成大型管弦乐团的演出组曲,还特别邀请曾在英国女皇面前指挥,并且为韦伯的多部舞台剧担任指挥的当代指挥巨匠安东尼·英格利携世界一流交响乐团“伦敦交响乐团”激情演出,让这些音乐充满了巨力万钧的气势。

本辑从1993年发行至今,一直高居欧美演奏专辑的畅销榜,除了顶级的编曲与演绎外,其一流的音效亦深得音乐发烧友的钟爱,绝对不容错过。

本辑中邀请到包括韦伯本人和Lawrence Romon、Lorry Wilcox、David Culen、Steven Margoshes等英美当家的编曲家将这些著名的旋律改编成大型管弦乐团的演出组曲,还特别邀请曾在英国女皇面前指挥,并且为韦伯的多部舞台剧担任指挥的当代指挥巨匠安东尼·英格利携世界一流交响乐团“伦敦交响乐团”激情演出,让这些音乐充满了巨力万钧的气势。

本辑从1993年发行至今,一直高居欧美演奏专辑的畅销榜,除了顶级的编曲与演绎外,其一流的音效亦深得音乐发烧友的钟爱,绝对不容错过。

电影原声 钢琴师 豆瓣

8.9 (7 个评分)

Original Soundtrack

/

Janusz Olejniczak

发布日期 2003年1月1日

出版发行:

上海声像出版社

《钢琴师》根据波兰钢琴家华迪洛斯皮尔曼的回忆录改编而成。影片描述斯波皮尔曼在二战爆发后被放逐,在华沙犹太人区生存的真人真事。本片由《黛丝姑娘》、《惊狂记》、《鬼上门》等片扬名国际影坛的法国名导罗曼波兰斯基执导,《化妆师》金奖提名编剧家Ronald Harwood改编。音乐配乐是由《吸血鬼》、《贵妇画像》波兰音乐家Wojciech Kilar为电影所作的原著音乐,同时还选录70年代于华沙国际萧邦钢琴大赛赢得大奖的波兰钢琴家Janusz Olejniczak演绎八段萧邦的乐章,更不能不提的是,在专辑中弥足珍贵的收录了故事中主角Szpilman本人在1948年于波兰亲自演奏萧邦的马祖卡舞曲 (Mazurka)第17号第4段乐曲的历史录音。

经典友友 豆瓣 豆瓣

10.0 (5 个评分)

马友友

类型:

古典

发布日期 2005年9月8日

出版发行:

Sony Music/新索音乐

SONY CLASSICAL最近特别从马友友历年获得格兰美奖与奥斯卡金像奖肯定的许多张专辑中,精挑细选出他最具代表性的精华曲目,完成了这张马友友20年来最完整的精选集。堪称是让乐迷接近马友友音乐魅力的最佳入门教材。

这张名为《CLASSIC YO-YO》的唱片中,除了有马友友的精彩炫技纵横全碟,更有他与当今乐坛首屈一指的音乐家的联袂演出。例如已故小提琴巨匠斯特恩、小提琴大师帕尔曼、电影音乐天皇约翰-威廉斯等,绝佳的默契搭配,让整张唱片的音乐可听性几乎无懈可击。

除此之外,这张唱片更收录3首从未发行过的全新作品:与小提琴民谣歌手艾莉森-克劳斯再度合作的“Simple Gifts”、探戈大师皮埃尔佐拉的名曲“Fear Tango”以及约翰-威廉斯的新作“American Collection Theme”(Extended Version)。“新曲+精选”的完美组合,使整张唱片更具新意,曲风也呈现出绝无仅有的多元化,完全超越古典的限制,恣意挥洒出无限可能的音乐创意。

这张唱片中的曲目虽然大多数取自已以不同的专辑,但由于SONY工程师后期混音技艺精湛,16段录音竟然无一不呈现出乾净细腻的音质、饱满丰润的平衡度,以及迷人鲜活的现场空间感,给人以浑然一体之感。

非常值得一提的是,发烧友可以透过此碟领略到马友友所使用的两把名贵大提琴奇美绝伦的音色。这两把一直陪伴在马友友身边的名琴,一把是出产于1733年威尼斯的“蒙塔那那”(Montagnana);另一把是1712年由意大利克莱莫纳制琴大师斯特拉迪瓦里制作的“大卫多夫”(Davidoff)。后者曾经为英国传奇女大提琴家杜普蕾所拥有,音色苍劲透明,琴腔共鸣之美妙,所弥漫出的“木头味”之浓烈,实在令人难以抵挡。据悉马友友为配合其专辑《繁花似锦巴洛克》中的古乐录音,还特别邀请英国著名古乐器制造家将这把“大卫多夫”名琴改回巴洛克时期惯用的琴型。琴弦间距拉大;琴码变厚;四弦拉在一个平面上;琴弦改成羊肠弦;弓改成大弧度的古弓;最特别的是将琴身下的支柱拆除,悬空以双脚夹住演奏,完全符合巴洛克时期的演奏特色。

这张名为《CLASSIC YO-YO》的唱片中,除了有马友友的精彩炫技纵横全碟,更有他与当今乐坛首屈一指的音乐家的联袂演出。例如已故小提琴巨匠斯特恩、小提琴大师帕尔曼、电影音乐天皇约翰-威廉斯等,绝佳的默契搭配,让整张唱片的音乐可听性几乎无懈可击。

除此之外,这张唱片更收录3首从未发行过的全新作品:与小提琴民谣歌手艾莉森-克劳斯再度合作的“Simple Gifts”、探戈大师皮埃尔佐拉的名曲“Fear Tango”以及约翰-威廉斯的新作“American Collection Theme”(Extended Version)。“新曲+精选”的完美组合,使整张唱片更具新意,曲风也呈现出绝无仅有的多元化,完全超越古典的限制,恣意挥洒出无限可能的音乐创意。

这张唱片中的曲目虽然大多数取自已以不同的专辑,但由于SONY工程师后期混音技艺精湛,16段录音竟然无一不呈现出乾净细腻的音质、饱满丰润的平衡度,以及迷人鲜活的现场空间感,给人以浑然一体之感。

非常值得一提的是,发烧友可以透过此碟领略到马友友所使用的两把名贵大提琴奇美绝伦的音色。这两把一直陪伴在马友友身边的名琴,一把是出产于1733年威尼斯的“蒙塔那那”(Montagnana);另一把是1712年由意大利克莱莫纳制琴大师斯特拉迪瓦里制作的“大卫多夫”(Davidoff)。后者曾经为英国传奇女大提琴家杜普蕾所拥有,音色苍劲透明,琴腔共鸣之美妙,所弥漫出的“木头味”之浓烈,实在令人难以抵挡。据悉马友友为配合其专辑《繁花似锦巴洛克》中的古乐录音,还特别邀请英国著名古乐器制造家将这把“大卫多夫”名琴改回巴洛克时期惯用的琴型。琴弦间距拉大;琴码变厚;四弦拉在一个平面上;琴弦改成羊肠弦;弓改成大弧度的古弓;最特别的是将琴身下的支柱拆除,悬空以双脚夹住演奏,完全符合巴洛克时期的演奏特色。

Silver Screen Classics 豆瓣

9.6 (11 个评分)

类型:

原声

发布日期 1997年1月15日

出版发行:

Green Hill Productions