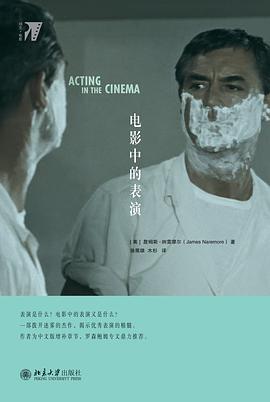

电影中的表演 豆瓣

Acting in the Cinema

作者:

[美] 詹姆斯·纳雷摩尔

译者:

徐展雄

/

木杉

北京大学出版社

2018

- 2

纳雷摩尔是想告诉我们,电影中的表演只不过是我们在这个世界里呈现自我的一种方式……但究其根本,《电影中的表演》是一本关于我们作为人类如何生活的书……探讨电影表演就是探讨世间的一切,表演存在于电影之内,也存在于电影之外,写作表演便是写作我们的生活方式。

——乔纳森·罗森鲍姆

《电影中的表演》敏锐地分析了电影表演所涉及的诸多层面的问题,发展出一个在机械复制时代分析表演的有效方法,同时,作者纳雷摩尔还揭示了各种表演方法背景的意识形态意义,并说明银幕上的言行举止是用哪些方式同现实社会中自我的呈现联系起来。

作者还说明了传统舞台技巧是怎样经过改造而运用于主流电影的,他指出,在电影中,风格化的表演有助于打造“自然的”人物的幻象。作者具体分析了卓别林、白兰度、黛德丽、格兰特等多位银幕巨星的表演,洞悉明星形象与其银幕角色之间交互作用的微妙机制。本书堪称一部理论性和可读性兼具的佳构。

自首版以来,《电影中的表演》已成为明星研究领域中的经典著作,它是早期几本从“表演文本”这一向度来分析电影的著作之一,为解读电影提供了另类的可能性。

——乔纳森·罗森鲍姆

《电影中的表演》敏锐地分析了电影表演所涉及的诸多层面的问题,发展出一个在机械复制时代分析表演的有效方法,同时,作者纳雷摩尔还揭示了各种表演方法背景的意识形态意义,并说明银幕上的言行举止是用哪些方式同现实社会中自我的呈现联系起来。

作者还说明了传统舞台技巧是怎样经过改造而运用于主流电影的,他指出,在电影中,风格化的表演有助于打造“自然的”人物的幻象。作者具体分析了卓别林、白兰度、黛德丽、格兰特等多位银幕巨星的表演,洞悉明星形象与其银幕角色之间交互作用的微妙机制。本书堪称一部理论性和可读性兼具的佳构。

自首版以来,《电影中的表演》已成为明星研究领域中的经典著作,它是早期几本从“表演文本”这一向度来分析电影的著作之一,为解读电影提供了另类的可能性。