中国

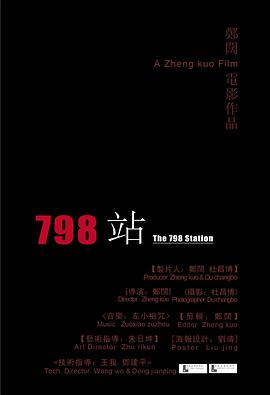

798站 (2010) 豆瓣

8.8 (13 个评分)

导演:

郑阔

演员:

798艺术区艺术家

其它标题:

798 Station

798站

拍摄地点:北京

作者:郑阔

音乐:左小祖咒

摄影:杜昌博

剪辑:郑阔

制片:郑阔 杜昌博

参展纪录

2010北京独立电影展

2011云之南纪录影像展

798,一座五十年代由前东德援建的老工厂。改革开放后随着国有企业的转型改制,这个老工厂大批工人下岗。798由于当代艺术的进入而变成了一个举世瞩目又颇具争议的艺术园区。

究竟是哪些人完成了798从一个工厂编号到一个艺术区的概念转换呢?随着798的兴衰荣辱,这些人物的命运发生了怎样的变化?在艺术表达、政治约束、商业诱惑和野蛮管理的夹缝中,当代艺术精神是否还依然存在?

798上演着今日中国文化的“清明上河图”。

作者阐述

现在的798太热闹了!政府介入、企业管理、时尚关注、游人如织,乱花渐欲迷人眼。我怎么也不能把它和2002年那个长满荒草的地方联系到一起。

在这个时代,没有什么不能被消费。有的人说得口干舌燥,有的人只能闭嘴。艺术只不过是麦当劳,而我们都情愿自己是傻B。

我决定把真相记录下来,一小部分的真相。我用了两年多的时间来完成这件事,前前后后采访了近一百位艺术家和艺术界人士。

感谢所有不愿意闭嘴的人。

郑阔:

毕业于北京航空航天大学电子工程系和北京联合大学广告学院。当过五年文职兵,转业后供职过通信公司、报社、杂志社、广告公司、影视公司等。2008年于尤伦斯当代艺术中心策划并促成北京798艺术节独立电影单元“我的摄影机不撒谎——1990后中国独立电影回顾展”;2009年担任“北京798双年展”影像单元“从工业技术到民间精神”策展人。

作品年表

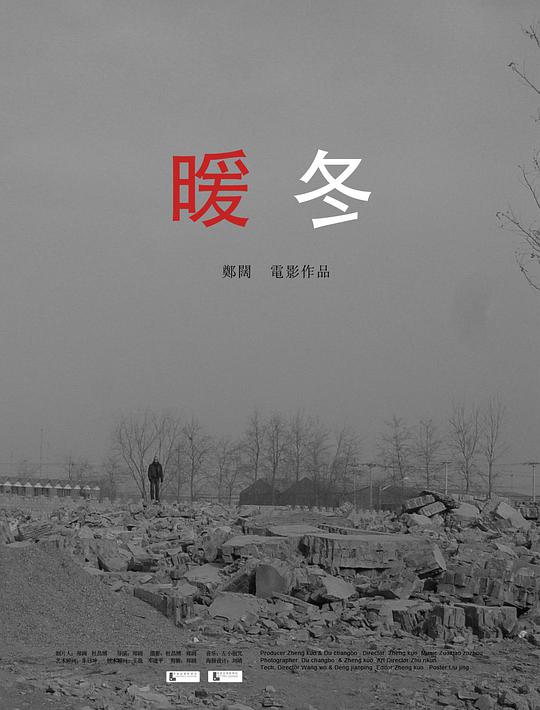

798站(2010) 暖冬(2010)

拍摄地点:北京

作者:郑阔

音乐:左小祖咒

摄影:杜昌博

剪辑:郑阔

制片:郑阔 杜昌博

参展纪录

2010北京独立电影展

2011云之南纪录影像展

798,一座五十年代由前东德援建的老工厂。改革开放后随着国有企业的转型改制,这个老工厂大批工人下岗。798由于当代艺术的进入而变成了一个举世瞩目又颇具争议的艺术园区。

究竟是哪些人完成了798从一个工厂编号到一个艺术区的概念转换呢?随着798的兴衰荣辱,这些人物的命运发生了怎样的变化?在艺术表达、政治约束、商业诱惑和野蛮管理的夹缝中,当代艺术精神是否还依然存在?

798上演着今日中国文化的“清明上河图”。

作者阐述

现在的798太热闹了!政府介入、企业管理、时尚关注、游人如织,乱花渐欲迷人眼。我怎么也不能把它和2002年那个长满荒草的地方联系到一起。

在这个时代,没有什么不能被消费。有的人说得口干舌燥,有的人只能闭嘴。艺术只不过是麦当劳,而我们都情愿自己是傻B。

我决定把真相记录下来,一小部分的真相。我用了两年多的时间来完成这件事,前前后后采访了近一百位艺术家和艺术界人士。

感谢所有不愿意闭嘴的人。

郑阔:

毕业于北京航空航天大学电子工程系和北京联合大学广告学院。当过五年文职兵,转业后供职过通信公司、报社、杂志社、广告公司、影视公司等。2008年于尤伦斯当代艺术中心策划并促成北京798艺术节独立电影单元“我的摄影机不撒谎——1990后中国独立电影回顾展”;2009年担任“北京798双年展”影像单元“从工业技术到民间精神”策展人。

作品年表

798站(2010) 暖冬(2010)

女子宿舍 (2010) 豆瓣

9.6 (17 个评分)

导演:

戚小光

戚小光扛着摄像机,原本是要拍一个“很主旋律”的题材,一个有爱心的女人做好事的故事。可是,当跟着这个女人左转右转进了一条胡同,顺着黑洞洞的楼梯上二楼,推开那扇铁门,他整个人惊呆了。

人!全是人!20多个女人,像沙丁鱼一样密集地躺在高低床上。

床就像偷工减料的木匠随意搭成的,高低不平,有的床腿拿砖头、铁桶垫着。一个挨着一个的铺,铺上一条条打着补丁、抹布一样分不清底色的床单。外墙上贴着“上门打针”、“见证收款”、“高价收药”、“招聘”等花花绿绿的广告,其中一张A4纸写着:住宿24小时:2元。

2元,这就是人头攒动的原因。

机器就那么静静地转着,戚小光突然“心里汹涌澎湃”,尽管处在同一座城市里,这却跟他生活的世界完全不同。

这个吉林省吉林市电视台的记者,对农民工忙碌的场面一点儿也不陌生。他有时候也会想:夜幕降临时,他们像蚂蚁一样消失了,消失在哪里?这一次,他找到了“蚂蚁穴”,他决心拍这个“消失的故事”。

这一拍就是5年。搭档们一个个离开了,只有他坚持下来。到最后,他都数不清素材到底有多少,“反正一分钟不歇,电视至少能播上一个月”。

纪录片的名字很简单,取自这家旅馆阳台,蜘蛛网般的电线掩映下,一个不起眼的半米高的广告牌——女子宿舍。

“哭!哭当啥用,白扯!”

张燕秒拖拉着3岁大的小芳找到这个半米高的广告牌时,是14年前一个冬天的上午,母女俩第一次进城的时候。

14年后这个盛夏的午后,她们仍然住在这里。床还是那张床,连床板上垫的海绵、纸壳子都没变过,唯一不同的是,45岁的张燕秒两个月前腿坏了,再爬不了上铺,小芳已经17岁,不再跟妈妈挤在一起睡,住在另一张床上,也要单花一份钱。

张燕秒第一次坐在这间宿舍时,跟人哭诉自己的丈夫死去,扔下两个月的女儿,草房土地被占,日子过得“像腌渍的烂白菜”一样。14年来,几乎每来一个新人,都会坐床头哭诉一番,哭诉的理由无外乎离婚、被打、亡夫、子女不孝顺……就像一个单项或多项选择题。可不用多久,就有人敲着床板,不耐烦地呵斥:“哭!哭当啥用,白扯!”

当这些眼泪顺着老妇人皱巴巴的脸、少妇花样的脸,甚至孩子光滑的脸,滑落时,戚小光从没有给过特写,甚至哭得太凶的镜头,他会删掉,因为“眼泪只是她们生活中很小很小的一部分”!

日子稍长些,这些苦命的女人不再说这是“难民营”,说这里是“常驻大使馆”,这里的女人不是“天使”,就是“大使”。这里的女人藏龙卧虎,能“上天入地”。上天就是能上工地盖楼,下地是能“修地球”。

这里寸土寸金。躺下时,真正属于她们的空间也就比一个人略大。所有人下地时,属于她们的空间不及她们的一双鞋子大。行李压在各自枕头下,因为把包寄存在老板娘住的4平方米的小屋,需要一个月支付10元。

这里只有一个水龙头,每天流出吸管般细细的自来水,女人们用它解渴、吃药、洗头、冲澡——哪怕在零下30摄氏度的冬天,哪怕喝需要用热水化开的感冒冲剂。

钱是每天算的,老板娘挨个收钱时,有的从餐巾纸里掏出两个钢崩儿,有的解开裤子从内裤的口袋里掏钱,有的从随身的矿泉水瓶里扯出两张一元的纸票。

没有人会“阔气”地拍出一个月的住宿费。她们会像“候鸟”一样离开,一旦找到提供住处的打工地,她们就会搬家。等工地的活儿结束了,她们又会回到这里,寻找下一个打工地。这里就像驿站,像她们生活半径辐射开去的那个圆心。

一年又一年,周而复始。

宿舍楼下就是劳动力广场。严格地说,这不是广场,而是4条胡同构成的十字路口。这里距离繁华并不是太远,具体来说,距离火车站步行5分钟,距离长途汽车站步行4分钟,距离吉林市医院500米。

胡同里有朝鲜小吃,有卖90元一斤人参的老店,有叫“桃姐”之类的数不清的职业中介。天晴时,胡同里摆满了小黑板,有招聘司机专栏、保姆专栏、出国打工专栏。

把镜头往后拉,再往后拉,这个亮着4盏灯的60多平方米的女子宿舍,就湮没在这个上世纪80年代初建成的7层老楼里,湮没在这普通的巷道里,湮没在这400多万人口、满语意思是“松花江边的城池”的吉林市里。

“尽是些笨手笨脚的妇人,太老了!”

相比这个2元一天的居所,打工的老板提供给张燕秒们的住处要“敞亮得多”。

到黑龙江种稻子时,她们就住在田旁边的露天大棚子里,能看见满天星星。在乡下养猪,就自己在猪圈旁垒房子,“要多大有多大”。

10月一下雪,女人们能找的工作多是在餐厅刷碗,穿两双袜子套大胶鞋,站在到处是污水的地上不停地刷,那些碗怎么也刷不完,“一天17元”。

来钱最快的是上建筑工地,像男人一样筛沙子、捣灰、搬砖,一天赚70元。可这活儿,女人大多“吃不消”。

整个漫长的冬天,女子宿舍的女人都盼着雪快些融化,春天来了,地里就热腾了。

春天,她们可以住到农户家捡木耳,捡完这家捡那家,“扫荡整个村庄”。一天干14个小时,赚上50元。

夏天,她们可以坐票价7.50元的长途汽车,去一个叫乌喇街的地方剪毛葱。在农户家里剪,一毛钱一斤,在地里剪,一毛二一斤。不消说,女子宿舍同去的6个女人都选择了多赚这两分钱。她们要天不亮,走6里地到田头。等到黎明来临时,剪刀的“咔嚓”声已经在田地回响了。等到三天后,她们的口袋多了近100元钱。

如果手脚够麻利,掰苞米也是不错的选择。一群人一字排开,边走边掰。在望不到头的大平原上,最快的人一天拿70元,最慢的人拿20元。

她们最最喜欢的还是在城里发广告,一天能赚65元。最暴富的一次,是老板娘带领大家去水泥厂种树,一天赚了95元,创了最高纪录。可再也没第二次了,人家说:“尽是些笨手笨脚的妇人,太老了!”

戚小光不拍这些宏大的“劳动场面”,因为这些大家都看得见。他更愿意守在那个逼仄的宿舍,等人回来。

人回来了,没活儿干,也不打紧,到楼下站着。

劳动力广场上,人们天然地分出区域来。男人站在马路的一边,女人站另一边,穿着皮鞋、开着小轿车的雇主就穿行在马路中间,雇主喊一句“焊工、瓦工”,就有一群人围上去,讨价还价,报价低的抢了报价高的单,就会发生拳头之争。这是几乎每天发生的事儿。

冬天,雪花飞舞,找活儿的男男女女把手抄在袖子里,找工作的牌子悬挂在手小臂处,冻得直跺脚。戚小光就踱在这人群里,等他把机器从大衣怀里掏出来时,有人拦着镜头喊:“拍什么拍,电影都是假的,只有战争片是真的。”

张燕秒腿没疼之前,一直比较抢手,她不用站多久,就能找到活儿干。她关节粗大,看上去一身蛮力。

而她同屋,对角线床上的68岁的宋淑文,就远没有这么幸运了。她站在马路旁两个多月了,没有一个雇主跟她搭话,“她太老了”。

尽管出门前,她穿上了带花边的干净裤子,还用捡来的铅笔画了眉,用捡来的雪花膏,把脸涂得白白的,她跟人家说她只有“59岁”。

她有个秘密,连同住了十年的张燕秒也没告诉。一个月来,她的左眼疼得厉害,最初眯一晚还能好些,现在针扎一样疼,几乎什么都看不见了,她滴了快10瓶眼药水了,也没见好。

“现在盼一天黑一天,眼前越来越黑了!”她叹着气,分不清眼里淌下的是泪水,还是药水。

因为一只眼,她的雪花膏涂不匀,左脸黑一块白一块,她给空矿泉水瓶灌水时,对不准口儿,洒了一地。她不敢告诉任何人眼睛的事儿,她怕消息传到楼下的市场里,就“再也找不到工作了”。

这些打工者私底下的生活,正是戚小光想要的东西。但宋淑文始终躲着他的镜头,她拒绝“照相”,她说:“出来打工10年了,人都以为我发了大财,见笑呀!”

“我要走得远远的,再也不回这里,我恨这里”

镜头里一闪而过的,多半是那些皮肤皱巴巴、嘴角耷拉的中老年妇人的脸,唯独当转向皮肤紧绷、眉目清秀的小芳时,镜头停留了两秒,整个画面一下子生动、鲜活起来。

17岁的小芳,童年、青春期、少女时代几乎都跟这宿舍脱不了干系。14年里,她间或离开过女子宿舍。妈妈打工到哪里,她的家就在哪里,住过农户家、住过桥洞、住过火车站。

7岁那年,她被送到了乡下的小姨家读书,可二年级上学期一结束,因为家里没钱,她就被迫退学了。她的学历是“1.5”年级,尽管她很喜欢学校,她还记得班主任是个扎着马尾辫、爱穿米色西服、很有气质的女老师。

最近,她离开了女子宿舍,走时,她跟妈妈说:“我要走得远远的,再也不回这里,我恨这里。”

可她走得一点儿也不远,她打工的餐厅距离这个宿舍不过七八分钟的车程。她喜欢那家提供住处的餐厅,尽管床只是餐厅的几把椅子拼凑起来的,可那里能上网,能看电视,能听客人谈“世界杯”,她喜欢那里“飘着油烟味的自由的空气”。

这些,戚小光的镜头是捕捉不到的,而戚小光也没打算用任何旁白去解释,他只打算静静地用镜头“打量”这个孩子。

镜头里,她总是把妈妈甩后头老远,跟妈妈吵架,一副厌恶女子宿舍、不喜欢妈妈的样子。妈妈说,小芳长大了,心野了,巴不得走得越远越好,“一心只想赚大钱”。

这个13岁就开始打工的姑娘,认为“自由价更高”。只要打工的地方能“提供住处”,她宁可工钱少点儿。

她一心想离开女子宿舍,她说这里的人都为下顿饭活着,她们眼里只有“钱!钱!钱!”。她讨厌劳动力广场,她说这里的男人都是“臭男人”。

在这条街里,她处处显出些许优越性。这张少女的脸只需在楼下的劳动力广场晃晃,不出10分钟,就能找到活儿。当然,凑上来的很多中年男人,不怀好意,介绍乱七八糟的工作。她也确实上过当。

晚上,有小芳的女子宿舍也多是热闹的。旁边的男子宿舍不断有人过来跟她唠嗑,请她吃饭,给她买“五六块一斤的超大号苹果”,夸她“有着地球引力般的吸引力”。甚至一个36岁的中年男人,求爱不得,写下血书:芳芳:你好,多保重!21点09分。

当镜头里,血淋淋的血书在上铺展开,小芳从上铺跳下来,快速消失掉时,整个画面一下子快“窒息了”。

小芳从来就不认为自己属于这里。天一亮,她就出门,她一分钟也不愿在宿舍多待,哪怕外面飘着鹅毛大雪,她踩着雪在空旷的街上游荡。她去过附近几乎所有的网吧,她玩飞车游戏,飙车时紧张得哇哇大叫,上QQ,认识了几个“很远很远的朋友”。她像画画一样,学会了写26个英文字母。

在她眼里,网上的世界,比女子宿舍的世界大多了,纯洁多了。但她不敢玩太多网上游戏,“那会让自己在现实里活不下去”。她迷上了神话题材的电影,人瞬间能成为“富人”,能获得很多种“武器”,能有无穷大的“力量”。她不相信灰姑娘,不相信一见钟情,她讨厌看韩国偶像剧,“太假太假了”。她爱玩网上一种结婚术的游戏,新人在一个叫巴岛的地方度蜜月,那里四面环海,开满桃花,“美极了”。

她伸出涂着绿色指甲油的食指和中指,做V状,比画着两个方向,“知道吗,我跟妈妈是两种人,我们走的是两种路,她属于那个宿舍,我不是!”

可瞬间,这个幻想着穿婚纱的姑娘就又堕入冰冷的现实。她饿了,她必须回到女子宿舍,跟妈妈一起吃饭。

“没办法,不留她,她就只能睡马路”

在女子宿舍里,老板娘“孙二娘”是个举足轻重的大人物。

尽管她抠门得厉害,为了省电,她8点半就嚷着熄宿舍灯。她的口头禅是:“拿钱来!”手机充电一次五毛,洗衣机转一次两块。冬天楼下市场上的人冻得受不了,来屋子暖和一会儿,她伸手要“一元钱”。她像守财奴一样,四处捡旧衣服,鞋子,堆在自己的小屋,隔上一段时间,在宿舍开一次展销会,三块五块卖给住客……

可很多人还是喜欢这个离了婚的泼辣女人,她常带领女人们一起打当日的短工,干活儿时,她把力气最弱的女人安排在自己旁边,照应着,回到宿舍坐床头给大伙儿分钱。

女人们常常为争水、抢马桶、丢了镜子这类小事争吵不休,老板娘就像“太平洋警察”一样,主持公道,平衡中间的关系。她的目的是“让所有的住客留下来”。

这段时间,上面查身份证很严,屋里的一个精神病人没有身份证,被老板娘赶了出去,第二天,看她睡在马路边,老板娘又把她“捡回来”。

“没办法,不留她,她就只能睡马路。”老板娘说。

老板娘看得很清楚,这个宿舍的绝大部分女人是没有出路的,她们被亲人抛弃、无房无地、年老色衰、没有技能、没有社会保障,有的出现精神问题,她们仅剩的是,日渐稀薄的力气。

她早就想好了这些走不出去的老女人最后的路:给救助站打电话,给110打电话。

可14年来,许多人根本等不到老板娘打电话。一个又病又老的妇人,从宿舍下楼,坐在劳动力广场的马路牙子上,等活儿干,等着等着就歪下去,死了。老板娘让警察带走了她。她的床铺,连床单都没有换,很快又住进了新客人。

5年间,有几个老弱病残的女人出现在戚小光的镜头里,可一两次后,再也没出现过。戚小光找了很久,等了很久,再也找不到了,“也许她们有人不在了。”戚小光声调悠长地说。

眼睛越来越差的宋淑文也想过死。她甚至想好了要买很多很多的安眠药,跟老板娘告别后,到外面找一个角落“永远地睡去”。可就在她坐在楼下马路边等活儿等不到,这个想法越来越强烈时,一个路过的年轻小伙递给她两个菜包子,她一下子觉得“天都亮了,要好好活下去”!

晚上,女人们也会在宿舍唱歌,唱《小荷包》、《十五的月亮》,唱过时很久的老歌,有人会像《二人转》里一样转手绢,在狭小的过道跳交际舞。她们为“毛泽东时代到底好不好”的话题争论一个晚上。

她们自嘲“脚下的布鞋,与开奥迪的雇主穿的布鞋一样,养脚”。她们希望“像赵本山一样,唠唠嗑也能赚钱”。

她们也说女人间的私房话,宿舍有姐弟恋,大家会笑她“武则天,老有魅力了”。

拍着拍着,女人们在笑,镜头后的戚小光却鼻子发酸,他觉得,这群“我们认为没有希望的女人”,坚强地活着,“太了不起了”。

让他最动容的事情之一,是住在宿舍里的女人们“显摆”的样子。有人对吃的挑三拣四,嫌弃这个不好吃、那个不好吃;有人把300元钱买的手机说成值1000元;有人打工回来散一圈烟,装着很大方,或者不停地打电话、接电话,很忙碌的样子。

“这是她们捍卫尊严的表现。”戚小光说,“就像你我一样。”

“纪录片他妈的真残酷”

宿舍里还住着两位不用付房费的成员——一只被称作“企鹅”的鸭子,一只爱吃火腿肠叫“笑眯眯”的黑猫。

在这个没有电视、没有收音机的世界,它们成了住户们的精神支柱。鸭子的主人穿3元钱一件的衣服,却花10多元钱买了一个包,把鸭子装在里面。一天中,她最幸福的时光是,她吃一口柿子,鸭子吃一口。有人来串门,说“炖了鸭子吧”。这个女人大声说:“还是先把我炖了!”

不过,戚小光的镜头里很少有这样的“花絮”画面。他的镜头似乎总是在等待更残酷、更真实的东西出现。

终于有一天,他正在拍摄,屋里的两个女人打起来了,越打越厉害,等他过去阻拦时,已经来不及:一个人突然拿出刀刺中了另一个人的腹部,瞬间血流如注。他把女人抱起来,跟老板娘一起把她送往医院,这个受害者最后脾摘除。他留下了3000元的医药费。

那一夜,他身心疲惫,内心充满了自责,惭愧,“如果我不为了镜头,早点跳出来,也许那女人不会挨上那一刀”,他跟做纪录片的同行朋友抱怨:“纪录片真他妈的残酷,我他妈的废了!”

镜头捕捉了这场流血事件,可有些事件,“不流血却比流血更痛”,这不全是镜头能捕捉的。

宿舍住着一些无事可做的女人,她们从不打工,她们对着过道里拿透明胶粘着的一面大大的破镜子,浓妆艳抹,她们只想在楼下熙熙攘攘人群里,找个有钱的“饭票”男人,嫁掉。

这个狭小的宿舍充满竞争,年轻女人给年老女人的“男朋友”一块西瓜,年老者就会认为年轻人要抢走她的“老头”,一通大骂。有的年老女人几个月没吃一口菜了,却舍得去温州人开的美容院,花50元文两道黑黑的弯月眉。

他们眼里,这里没有爱情,“柴米夫妻,没柴没米怎么做夫妻。”末了,他们会住到阳台那个每天7元的“夫妻间”。

说到底,“夫妻间”就是一个布帘子隔开的双人床,床上有封面起卷儿的《上海的爱情魔方》、《一只老鼠的艰苦奋斗史》,和几本武侠小说。

打开戚小光的录影带,就能看到一个男人对着镜头说:“女人,在我眼里,就是一身肉!”

“喔!那多像我的母亲、姐妹、外婆、姨妈!”

张燕秒还记得自己第一次面对戚小光的机器,抱着脑袋四处逃的样子。后来,她一边手撕烧鸡,拿啤酒瓶子喝酒,一边对着镜头流泪,说自己的新年心愿。

老板娘也常说自己的心愿。她希望戚小光资助她,改造这个宿舍,把所有的床、褥子都换掉,墙要刷上那种淡淡的苹果绿,地上铺上光滑的瓷砖,养上几盆花——像真正的“女人的宿舍”。

她抱怨生意远不如以前了。1996年,这个靠摆烟摊讨生计的离婚女人在劳动力广场开了第一家旅馆,第一晚只来了2个人,第二晚上6个,第三晚上10个。10天后,生意出奇地好。人多到拿啤酒箱子搁床板睡,起夜上个厕所回来都没地方了。那时农村苦,出来打工的人多,胡同里全是找工作的人,“苞米两毛一斤,猪肉2元多一斤,贱得厉害!”

最近几年,农村好过些了,打工的少些了。附近一下子又开了20多家旅馆,一楼好门面的都改造成了“时尚旅馆”,带电视机的一天30元,带电脑的40元。这让她“腹背受敌”。

起初,看着戚小光的机器总在她宿舍晃来晃去,她也抱怨“整这玩意儿干啥,不如给大伙儿找活儿干”,时间久了,她和张燕秒一样,对着镜头,就像对着老友的眼睛。

她们坐在床头,说自己活得多么“不得意”、多么“埋汰”,给女儿的嫁妆只能是“充充话费”。新年那天,还有人在镜头里说了“新年快乐”!

5年来,戚小光在这个片子里越陷越深。冬天零下30摄氏度,为了拍她们出门打工前忙碌的场面,他把5斤重的机器揣在大衣里,5点钟坐最早一班公交车,穿过松花江来宿舍拍片。这些女人对着镜头伸懒腰,打哈欠,穿衣服,解裤带看钱,刷牙,涂口红……

他请这里的人吃饭,给小芳生活费,帮她找工作,希望她走出这个宿舍;他给生病的人买药、看病;儿子高考出成绩的那天,他还在女子宿舍忙活……

有一年的年三十,他给老板娘钱,让她做一大桌子菜给大家过年。尽管他很清楚,他“干预”了镜头,这是拍纪录片的禁忌,但他没办法只拍她们吃馒头就咸菜的场面:“那画面太残酷了。”

随着戚小光的纪录片素材越拍越多,女子宿舍也在慢慢变化。

前年,老板娘在女子宿舍旁边租房子,又开了家“男子宿舍”,4元一天。女子宿舍的价格,则提到每天3元。

如今,老板娘决心用一生所有的积蓄把宿舍买下来,“要把宿舍开到自己80岁”。旁人说,这个精明的商人赌的不是房价,而是赌这群人不管怎样,也走不出这里。

几乎每个人离开这里时,都信誓旦旦地说“再也不回这个‘猪圈’了”,可不用多久,她们中的绝大多数人又会回到这里。甚至有人出嫁了,跟丈夫吵了架,还会再回这个“娘家”住几晚。

如今,戚小光正在进行纪录片的后期制作,他早早想好了“尾声”,那是“一个让人放心的交待”,而不是“彻头彻尾的悲剧”。

他要把这个片子“献给中国的农民工”,他希望片子在工地的脚手架前、工棚里,坐满农民工的露天电影院里放映,他希望每个看到片子里的人,产生共鸣:“喔!那多像我的母亲、姐妹、外婆、姨妈!”

“我一定会躲在银幕边,大声地笑,这比得什么奖都欣慰!”说这些时,戚小光笑出了声。

人!全是人!20多个女人,像沙丁鱼一样密集地躺在高低床上。

床就像偷工减料的木匠随意搭成的,高低不平,有的床腿拿砖头、铁桶垫着。一个挨着一个的铺,铺上一条条打着补丁、抹布一样分不清底色的床单。外墙上贴着“上门打针”、“见证收款”、“高价收药”、“招聘”等花花绿绿的广告,其中一张A4纸写着:住宿24小时:2元。

2元,这就是人头攒动的原因。

机器就那么静静地转着,戚小光突然“心里汹涌澎湃”,尽管处在同一座城市里,这却跟他生活的世界完全不同。

这个吉林省吉林市电视台的记者,对农民工忙碌的场面一点儿也不陌生。他有时候也会想:夜幕降临时,他们像蚂蚁一样消失了,消失在哪里?这一次,他找到了“蚂蚁穴”,他决心拍这个“消失的故事”。

这一拍就是5年。搭档们一个个离开了,只有他坚持下来。到最后,他都数不清素材到底有多少,“反正一分钟不歇,电视至少能播上一个月”。

纪录片的名字很简单,取自这家旅馆阳台,蜘蛛网般的电线掩映下,一个不起眼的半米高的广告牌——女子宿舍。

“哭!哭当啥用,白扯!”

张燕秒拖拉着3岁大的小芳找到这个半米高的广告牌时,是14年前一个冬天的上午,母女俩第一次进城的时候。

14年后这个盛夏的午后,她们仍然住在这里。床还是那张床,连床板上垫的海绵、纸壳子都没变过,唯一不同的是,45岁的张燕秒两个月前腿坏了,再爬不了上铺,小芳已经17岁,不再跟妈妈挤在一起睡,住在另一张床上,也要单花一份钱。

张燕秒第一次坐在这间宿舍时,跟人哭诉自己的丈夫死去,扔下两个月的女儿,草房土地被占,日子过得“像腌渍的烂白菜”一样。14年来,几乎每来一个新人,都会坐床头哭诉一番,哭诉的理由无外乎离婚、被打、亡夫、子女不孝顺……就像一个单项或多项选择题。可不用多久,就有人敲着床板,不耐烦地呵斥:“哭!哭当啥用,白扯!”

当这些眼泪顺着老妇人皱巴巴的脸、少妇花样的脸,甚至孩子光滑的脸,滑落时,戚小光从没有给过特写,甚至哭得太凶的镜头,他会删掉,因为“眼泪只是她们生活中很小很小的一部分”!

日子稍长些,这些苦命的女人不再说这是“难民营”,说这里是“常驻大使馆”,这里的女人不是“天使”,就是“大使”。这里的女人藏龙卧虎,能“上天入地”。上天就是能上工地盖楼,下地是能“修地球”。

这里寸土寸金。躺下时,真正属于她们的空间也就比一个人略大。所有人下地时,属于她们的空间不及她们的一双鞋子大。行李压在各自枕头下,因为把包寄存在老板娘住的4平方米的小屋,需要一个月支付10元。

这里只有一个水龙头,每天流出吸管般细细的自来水,女人们用它解渴、吃药、洗头、冲澡——哪怕在零下30摄氏度的冬天,哪怕喝需要用热水化开的感冒冲剂。

钱是每天算的,老板娘挨个收钱时,有的从餐巾纸里掏出两个钢崩儿,有的解开裤子从内裤的口袋里掏钱,有的从随身的矿泉水瓶里扯出两张一元的纸票。

没有人会“阔气”地拍出一个月的住宿费。她们会像“候鸟”一样离开,一旦找到提供住处的打工地,她们就会搬家。等工地的活儿结束了,她们又会回到这里,寻找下一个打工地。这里就像驿站,像她们生活半径辐射开去的那个圆心。

一年又一年,周而复始。

宿舍楼下就是劳动力广场。严格地说,这不是广场,而是4条胡同构成的十字路口。这里距离繁华并不是太远,具体来说,距离火车站步行5分钟,距离长途汽车站步行4分钟,距离吉林市医院500米。

胡同里有朝鲜小吃,有卖90元一斤人参的老店,有叫“桃姐”之类的数不清的职业中介。天晴时,胡同里摆满了小黑板,有招聘司机专栏、保姆专栏、出国打工专栏。

把镜头往后拉,再往后拉,这个亮着4盏灯的60多平方米的女子宿舍,就湮没在这个上世纪80年代初建成的7层老楼里,湮没在这普通的巷道里,湮没在这400多万人口、满语意思是“松花江边的城池”的吉林市里。

“尽是些笨手笨脚的妇人,太老了!”

相比这个2元一天的居所,打工的老板提供给张燕秒们的住处要“敞亮得多”。

到黑龙江种稻子时,她们就住在田旁边的露天大棚子里,能看见满天星星。在乡下养猪,就自己在猪圈旁垒房子,“要多大有多大”。

10月一下雪,女人们能找的工作多是在餐厅刷碗,穿两双袜子套大胶鞋,站在到处是污水的地上不停地刷,那些碗怎么也刷不完,“一天17元”。

来钱最快的是上建筑工地,像男人一样筛沙子、捣灰、搬砖,一天赚70元。可这活儿,女人大多“吃不消”。

整个漫长的冬天,女子宿舍的女人都盼着雪快些融化,春天来了,地里就热腾了。

春天,她们可以住到农户家捡木耳,捡完这家捡那家,“扫荡整个村庄”。一天干14个小时,赚上50元。

夏天,她们可以坐票价7.50元的长途汽车,去一个叫乌喇街的地方剪毛葱。在农户家里剪,一毛钱一斤,在地里剪,一毛二一斤。不消说,女子宿舍同去的6个女人都选择了多赚这两分钱。她们要天不亮,走6里地到田头。等到黎明来临时,剪刀的“咔嚓”声已经在田地回响了。等到三天后,她们的口袋多了近100元钱。

如果手脚够麻利,掰苞米也是不错的选择。一群人一字排开,边走边掰。在望不到头的大平原上,最快的人一天拿70元,最慢的人拿20元。

她们最最喜欢的还是在城里发广告,一天能赚65元。最暴富的一次,是老板娘带领大家去水泥厂种树,一天赚了95元,创了最高纪录。可再也没第二次了,人家说:“尽是些笨手笨脚的妇人,太老了!”

戚小光不拍这些宏大的“劳动场面”,因为这些大家都看得见。他更愿意守在那个逼仄的宿舍,等人回来。

人回来了,没活儿干,也不打紧,到楼下站着。

劳动力广场上,人们天然地分出区域来。男人站在马路的一边,女人站另一边,穿着皮鞋、开着小轿车的雇主就穿行在马路中间,雇主喊一句“焊工、瓦工”,就有一群人围上去,讨价还价,报价低的抢了报价高的单,就会发生拳头之争。这是几乎每天发生的事儿。

冬天,雪花飞舞,找活儿的男男女女把手抄在袖子里,找工作的牌子悬挂在手小臂处,冻得直跺脚。戚小光就踱在这人群里,等他把机器从大衣怀里掏出来时,有人拦着镜头喊:“拍什么拍,电影都是假的,只有战争片是真的。”

张燕秒腿没疼之前,一直比较抢手,她不用站多久,就能找到活儿干。她关节粗大,看上去一身蛮力。

而她同屋,对角线床上的68岁的宋淑文,就远没有这么幸运了。她站在马路旁两个多月了,没有一个雇主跟她搭话,“她太老了”。

尽管出门前,她穿上了带花边的干净裤子,还用捡来的铅笔画了眉,用捡来的雪花膏,把脸涂得白白的,她跟人家说她只有“59岁”。

她有个秘密,连同住了十年的张燕秒也没告诉。一个月来,她的左眼疼得厉害,最初眯一晚还能好些,现在针扎一样疼,几乎什么都看不见了,她滴了快10瓶眼药水了,也没见好。

“现在盼一天黑一天,眼前越来越黑了!”她叹着气,分不清眼里淌下的是泪水,还是药水。

因为一只眼,她的雪花膏涂不匀,左脸黑一块白一块,她给空矿泉水瓶灌水时,对不准口儿,洒了一地。她不敢告诉任何人眼睛的事儿,她怕消息传到楼下的市场里,就“再也找不到工作了”。

这些打工者私底下的生活,正是戚小光想要的东西。但宋淑文始终躲着他的镜头,她拒绝“照相”,她说:“出来打工10年了,人都以为我发了大财,见笑呀!”

“我要走得远远的,再也不回这里,我恨这里”

镜头里一闪而过的,多半是那些皮肤皱巴巴、嘴角耷拉的中老年妇人的脸,唯独当转向皮肤紧绷、眉目清秀的小芳时,镜头停留了两秒,整个画面一下子生动、鲜活起来。

17岁的小芳,童年、青春期、少女时代几乎都跟这宿舍脱不了干系。14年里,她间或离开过女子宿舍。妈妈打工到哪里,她的家就在哪里,住过农户家、住过桥洞、住过火车站。

7岁那年,她被送到了乡下的小姨家读书,可二年级上学期一结束,因为家里没钱,她就被迫退学了。她的学历是“1.5”年级,尽管她很喜欢学校,她还记得班主任是个扎着马尾辫、爱穿米色西服、很有气质的女老师。

最近,她离开了女子宿舍,走时,她跟妈妈说:“我要走得远远的,再也不回这里,我恨这里。”

可她走得一点儿也不远,她打工的餐厅距离这个宿舍不过七八分钟的车程。她喜欢那家提供住处的餐厅,尽管床只是餐厅的几把椅子拼凑起来的,可那里能上网,能看电视,能听客人谈“世界杯”,她喜欢那里“飘着油烟味的自由的空气”。

这些,戚小光的镜头是捕捉不到的,而戚小光也没打算用任何旁白去解释,他只打算静静地用镜头“打量”这个孩子。

镜头里,她总是把妈妈甩后头老远,跟妈妈吵架,一副厌恶女子宿舍、不喜欢妈妈的样子。妈妈说,小芳长大了,心野了,巴不得走得越远越好,“一心只想赚大钱”。

这个13岁就开始打工的姑娘,认为“自由价更高”。只要打工的地方能“提供住处”,她宁可工钱少点儿。

她一心想离开女子宿舍,她说这里的人都为下顿饭活着,她们眼里只有“钱!钱!钱!”。她讨厌劳动力广场,她说这里的男人都是“臭男人”。

在这条街里,她处处显出些许优越性。这张少女的脸只需在楼下的劳动力广场晃晃,不出10分钟,就能找到活儿。当然,凑上来的很多中年男人,不怀好意,介绍乱七八糟的工作。她也确实上过当。

晚上,有小芳的女子宿舍也多是热闹的。旁边的男子宿舍不断有人过来跟她唠嗑,请她吃饭,给她买“五六块一斤的超大号苹果”,夸她“有着地球引力般的吸引力”。甚至一个36岁的中年男人,求爱不得,写下血书:芳芳:你好,多保重!21点09分。

当镜头里,血淋淋的血书在上铺展开,小芳从上铺跳下来,快速消失掉时,整个画面一下子快“窒息了”。

小芳从来就不认为自己属于这里。天一亮,她就出门,她一分钟也不愿在宿舍多待,哪怕外面飘着鹅毛大雪,她踩着雪在空旷的街上游荡。她去过附近几乎所有的网吧,她玩飞车游戏,飙车时紧张得哇哇大叫,上QQ,认识了几个“很远很远的朋友”。她像画画一样,学会了写26个英文字母。

在她眼里,网上的世界,比女子宿舍的世界大多了,纯洁多了。但她不敢玩太多网上游戏,“那会让自己在现实里活不下去”。她迷上了神话题材的电影,人瞬间能成为“富人”,能获得很多种“武器”,能有无穷大的“力量”。她不相信灰姑娘,不相信一见钟情,她讨厌看韩国偶像剧,“太假太假了”。她爱玩网上一种结婚术的游戏,新人在一个叫巴岛的地方度蜜月,那里四面环海,开满桃花,“美极了”。

她伸出涂着绿色指甲油的食指和中指,做V状,比画着两个方向,“知道吗,我跟妈妈是两种人,我们走的是两种路,她属于那个宿舍,我不是!”

可瞬间,这个幻想着穿婚纱的姑娘就又堕入冰冷的现实。她饿了,她必须回到女子宿舍,跟妈妈一起吃饭。

“没办法,不留她,她就只能睡马路”

在女子宿舍里,老板娘“孙二娘”是个举足轻重的大人物。

尽管她抠门得厉害,为了省电,她8点半就嚷着熄宿舍灯。她的口头禅是:“拿钱来!”手机充电一次五毛,洗衣机转一次两块。冬天楼下市场上的人冻得受不了,来屋子暖和一会儿,她伸手要“一元钱”。她像守财奴一样,四处捡旧衣服,鞋子,堆在自己的小屋,隔上一段时间,在宿舍开一次展销会,三块五块卖给住客……

可很多人还是喜欢这个离了婚的泼辣女人,她常带领女人们一起打当日的短工,干活儿时,她把力气最弱的女人安排在自己旁边,照应着,回到宿舍坐床头给大伙儿分钱。

女人们常常为争水、抢马桶、丢了镜子这类小事争吵不休,老板娘就像“太平洋警察”一样,主持公道,平衡中间的关系。她的目的是“让所有的住客留下来”。

这段时间,上面查身份证很严,屋里的一个精神病人没有身份证,被老板娘赶了出去,第二天,看她睡在马路边,老板娘又把她“捡回来”。

“没办法,不留她,她就只能睡马路。”老板娘说。

老板娘看得很清楚,这个宿舍的绝大部分女人是没有出路的,她们被亲人抛弃、无房无地、年老色衰、没有技能、没有社会保障,有的出现精神问题,她们仅剩的是,日渐稀薄的力气。

她早就想好了这些走不出去的老女人最后的路:给救助站打电话,给110打电话。

可14年来,许多人根本等不到老板娘打电话。一个又病又老的妇人,从宿舍下楼,坐在劳动力广场的马路牙子上,等活儿干,等着等着就歪下去,死了。老板娘让警察带走了她。她的床铺,连床单都没有换,很快又住进了新客人。

5年间,有几个老弱病残的女人出现在戚小光的镜头里,可一两次后,再也没出现过。戚小光找了很久,等了很久,再也找不到了,“也许她们有人不在了。”戚小光声调悠长地说。

眼睛越来越差的宋淑文也想过死。她甚至想好了要买很多很多的安眠药,跟老板娘告别后,到外面找一个角落“永远地睡去”。可就在她坐在楼下马路边等活儿等不到,这个想法越来越强烈时,一个路过的年轻小伙递给她两个菜包子,她一下子觉得“天都亮了,要好好活下去”!

晚上,女人们也会在宿舍唱歌,唱《小荷包》、《十五的月亮》,唱过时很久的老歌,有人会像《二人转》里一样转手绢,在狭小的过道跳交际舞。她们为“毛泽东时代到底好不好”的话题争论一个晚上。

她们自嘲“脚下的布鞋,与开奥迪的雇主穿的布鞋一样,养脚”。她们希望“像赵本山一样,唠唠嗑也能赚钱”。

她们也说女人间的私房话,宿舍有姐弟恋,大家会笑她“武则天,老有魅力了”。

拍着拍着,女人们在笑,镜头后的戚小光却鼻子发酸,他觉得,这群“我们认为没有希望的女人”,坚强地活着,“太了不起了”。

让他最动容的事情之一,是住在宿舍里的女人们“显摆”的样子。有人对吃的挑三拣四,嫌弃这个不好吃、那个不好吃;有人把300元钱买的手机说成值1000元;有人打工回来散一圈烟,装着很大方,或者不停地打电话、接电话,很忙碌的样子。

“这是她们捍卫尊严的表现。”戚小光说,“就像你我一样。”

“纪录片他妈的真残酷”

宿舍里还住着两位不用付房费的成员——一只被称作“企鹅”的鸭子,一只爱吃火腿肠叫“笑眯眯”的黑猫。

在这个没有电视、没有收音机的世界,它们成了住户们的精神支柱。鸭子的主人穿3元钱一件的衣服,却花10多元钱买了一个包,把鸭子装在里面。一天中,她最幸福的时光是,她吃一口柿子,鸭子吃一口。有人来串门,说“炖了鸭子吧”。这个女人大声说:“还是先把我炖了!”

不过,戚小光的镜头里很少有这样的“花絮”画面。他的镜头似乎总是在等待更残酷、更真实的东西出现。

终于有一天,他正在拍摄,屋里的两个女人打起来了,越打越厉害,等他过去阻拦时,已经来不及:一个人突然拿出刀刺中了另一个人的腹部,瞬间血流如注。他把女人抱起来,跟老板娘一起把她送往医院,这个受害者最后脾摘除。他留下了3000元的医药费。

那一夜,他身心疲惫,内心充满了自责,惭愧,“如果我不为了镜头,早点跳出来,也许那女人不会挨上那一刀”,他跟做纪录片的同行朋友抱怨:“纪录片真他妈的残酷,我他妈的废了!”

镜头捕捉了这场流血事件,可有些事件,“不流血却比流血更痛”,这不全是镜头能捕捉的。

宿舍住着一些无事可做的女人,她们从不打工,她们对着过道里拿透明胶粘着的一面大大的破镜子,浓妆艳抹,她们只想在楼下熙熙攘攘人群里,找个有钱的“饭票”男人,嫁掉。

这个狭小的宿舍充满竞争,年轻女人给年老女人的“男朋友”一块西瓜,年老者就会认为年轻人要抢走她的“老头”,一通大骂。有的年老女人几个月没吃一口菜了,却舍得去温州人开的美容院,花50元文两道黑黑的弯月眉。

他们眼里,这里没有爱情,“柴米夫妻,没柴没米怎么做夫妻。”末了,他们会住到阳台那个每天7元的“夫妻间”。

说到底,“夫妻间”就是一个布帘子隔开的双人床,床上有封面起卷儿的《上海的爱情魔方》、《一只老鼠的艰苦奋斗史》,和几本武侠小说。

打开戚小光的录影带,就能看到一个男人对着镜头说:“女人,在我眼里,就是一身肉!”

“喔!那多像我的母亲、姐妹、外婆、姨妈!”

张燕秒还记得自己第一次面对戚小光的机器,抱着脑袋四处逃的样子。后来,她一边手撕烧鸡,拿啤酒瓶子喝酒,一边对着镜头流泪,说自己的新年心愿。

老板娘也常说自己的心愿。她希望戚小光资助她,改造这个宿舍,把所有的床、褥子都换掉,墙要刷上那种淡淡的苹果绿,地上铺上光滑的瓷砖,养上几盆花——像真正的“女人的宿舍”。

她抱怨生意远不如以前了。1996年,这个靠摆烟摊讨生计的离婚女人在劳动力广场开了第一家旅馆,第一晚只来了2个人,第二晚上6个,第三晚上10个。10天后,生意出奇地好。人多到拿啤酒箱子搁床板睡,起夜上个厕所回来都没地方了。那时农村苦,出来打工的人多,胡同里全是找工作的人,“苞米两毛一斤,猪肉2元多一斤,贱得厉害!”

最近几年,农村好过些了,打工的少些了。附近一下子又开了20多家旅馆,一楼好门面的都改造成了“时尚旅馆”,带电视机的一天30元,带电脑的40元。这让她“腹背受敌”。

起初,看着戚小光的机器总在她宿舍晃来晃去,她也抱怨“整这玩意儿干啥,不如给大伙儿找活儿干”,时间久了,她和张燕秒一样,对着镜头,就像对着老友的眼睛。

她们坐在床头,说自己活得多么“不得意”、多么“埋汰”,给女儿的嫁妆只能是“充充话费”。新年那天,还有人在镜头里说了“新年快乐”!

5年来,戚小光在这个片子里越陷越深。冬天零下30摄氏度,为了拍她们出门打工前忙碌的场面,他把5斤重的机器揣在大衣里,5点钟坐最早一班公交车,穿过松花江来宿舍拍片。这些女人对着镜头伸懒腰,打哈欠,穿衣服,解裤带看钱,刷牙,涂口红……

他请这里的人吃饭,给小芳生活费,帮她找工作,希望她走出这个宿舍;他给生病的人买药、看病;儿子高考出成绩的那天,他还在女子宿舍忙活……

有一年的年三十,他给老板娘钱,让她做一大桌子菜给大家过年。尽管他很清楚,他“干预”了镜头,这是拍纪录片的禁忌,但他没办法只拍她们吃馒头就咸菜的场面:“那画面太残酷了。”

随着戚小光的纪录片素材越拍越多,女子宿舍也在慢慢变化。

前年,老板娘在女子宿舍旁边租房子,又开了家“男子宿舍”,4元一天。女子宿舍的价格,则提到每天3元。

如今,老板娘决心用一生所有的积蓄把宿舍买下来,“要把宿舍开到自己80岁”。旁人说,这个精明的商人赌的不是房价,而是赌这群人不管怎样,也走不出这里。

几乎每个人离开这里时,都信誓旦旦地说“再也不回这个‘猪圈’了”,可不用多久,她们中的绝大多数人又会回到这里。甚至有人出嫁了,跟丈夫吵了架,还会再回这个“娘家”住几晚。

如今,戚小光正在进行纪录片的后期制作,他早早想好了“尾声”,那是“一个让人放心的交待”,而不是“彻头彻尾的悲剧”。

他要把这个片子“献给中国的农民工”,他希望片子在工地的脚手架前、工棚里,坐满农民工的露天电影院里放映,他希望每个看到片子里的人,产生共鸣:“喔!那多像我的母亲、姐妹、外婆、姨妈!”

“我一定会躲在银幕边,大声地笑,这比得什么奖都欣慰!”说这些时,戚小光笑出了声。

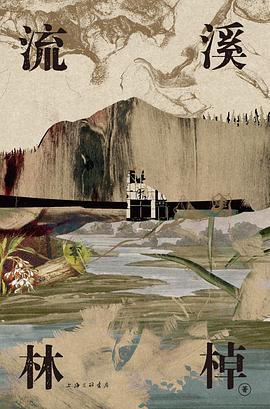

流溪 豆瓣 Goodreads

7.8 (109 个评分)

作者:

林棹

理想国 | 上海三联书店

2020

- 4

林棹的这部小说是我这些年读到的中文小说里尤为特殊的一部。她有点恍惚的叙述方式和她描写的茂密的内容甚至具有一种互文关系,气候、植物、气温这些都因为人物的行为和感受而具有一种官能性。这种相异于传统的常规的文学叙事的表现,这种异质性的力量,这种放任自己失常的勇气是值得珍视的。 ——孙甘露

林棹的小说值得推荐给阅读文学作品的年轻人。读者不必被她的语言狂欢的迷雾所困扰,《流溪》的写作就像是作者的一场又一场的内观,作者邀请我们进入她内在的丛林,她的写作呈现了诸多层面的现实——用的是迷人的当代汉语,尽管语言一次又一次害了我们。——棉棉

这是一份疑点重重的独白:很难说清叙述者是天真少女、狂人、骗子,抑或三者皆是。她周旋在浪荡的情人、破碎的母亲、暴戾的父亲之间,用泡沫和幻梦高筑起可疑的前半生,最终坠向不可挽回的结局。

这部处女作呈现细密画质地,携带着亚热带岭南独有的滋味、风景与记忆,讲述成长的歧途和可能的代价,纪念那些被随意折断与腐败在地的微弱者,和他们有过的爱与生活。

林棹的小说值得推荐给阅读文学作品的年轻人。读者不必被她的语言狂欢的迷雾所困扰,《流溪》的写作就像是作者的一场又一场的内观,作者邀请我们进入她内在的丛林,她的写作呈现了诸多层面的现实——用的是迷人的当代汉语,尽管语言一次又一次害了我们。——棉棉

这是一份疑点重重的独白:很难说清叙述者是天真少女、狂人、骗子,抑或三者皆是。她周旋在浪荡的情人、破碎的母亲、暴戾的父亲之间,用泡沫和幻梦高筑起可疑的前半生,最终坠向不可挽回的结局。

这部处女作呈现细密画质地,携带着亚热带岭南独有的滋味、风景与记忆,讲述成长的歧途和可能的代价,纪念那些被随意折断与腐败在地的微弱者,和他们有过的爱与生活。

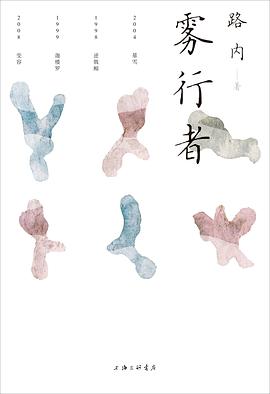

雾行者 豆瓣 Goodreads

7.8 (36 个评分)

作者:

路内

上海三联书店

2020

- 1

2004年冬,美仙建材公司仓库管理员周劭重返故地,调查一起部门同事的车祸死亡事件。与此同时,他的多年好友、南京仓管理员端木云不告而别。一个时代过去了,另一个时代正在到来。这是一本关于世纪交替的小说,从1998年的夏季,到奥运前夕的2008年,关于仓库管理员奇异的生活,关 于仿佛火车消失于隧道的二十岁时的恋人,直至中年的迷惘与自戮、告别与重逢,一群想要消灭过去之我的人,以及何之为我。

五个章节,五种迥异风格:梦境、寓言、当代现实、小说素材、文学批评拼织成复杂强悍的叙事体,充满内在回响。深情而狂暴,现实而迷乱,带领读者横穿修辞术的318国道,不绝如缕,直抵小说结尾的喜马拉雅山脉。

五个章节,五种迥异风格:梦境、寓言、当代现实、小说素材、文学批评拼织成复杂强悍的叙事体,充满内在回响。深情而狂暴,现实而迷乱,带领读者横穿修辞术的318国道,不绝如缕,直抵小说结尾的喜马拉雅山脉。

Gender and the South China Miracle 豆瓣

作者:

Ching Kwan Lee

University of California Press

1998

- 9

Both Yuk-ling, a busy Hong Kong mother of two, and Chi-ying, a young single woman from a remote village in northern China, work in electronics factories owned by the same foreign corporation, manufacturing identical electronic components. After a decade of job growth and increasing foreign investment in Hong Kong and South China, both women are also participating in the spectacular economic transformation that has come to be called the South China miracle. Yet, as Ching Kwan Lee demonstrates in her unique and fascinating study of women workers on either side of the Chinese-Hong Kong border, the working lives and factory cultures of these women are vastly different.

In this rich comparative ethnography, Lee describes how two radically different factory cultures have emerged from a period of profound economic change. In Hong Kong, "matron workers" remain in factories for decades. In Guangdong, a seemingly endless number of young "maiden workers" travel to the south from northern provinces, following the promise of higher wages. Whereas the women in Hong Kong participate in a management system characterized by "familial hegemony," the young women in Guangdong find an internal system of power based on regional politics and kin connections, or "localistic despotism."

Having worked side-by-side with these women on the floors of both factories, Lee concludes that it is primarily the differences in the gender politics of the two labor markets that determine the culture of each factory. Posing an ambitious challenge to sociological theories that reduce labor politics to pure economics or state power structures, Lee argues that gender plays a crucial role in the cultures and management strategies of factories that rely heavily on women workers.

In this rich comparative ethnography, Lee describes how two radically different factory cultures have emerged from a period of profound economic change. In Hong Kong, "matron workers" remain in factories for decades. In Guangdong, a seemingly endless number of young "maiden workers" travel to the south from northern provinces, following the promise of higher wages. Whereas the women in Hong Kong participate in a management system characterized by "familial hegemony," the young women in Guangdong find an internal system of power based on regional politics and kin connections, or "localistic despotism."

Having worked side-by-side with these women on the floors of both factories, Lee concludes that it is primarily the differences in the gender politics of the two labor markets that determine the culture of each factory. Posing an ambitious challenge to sociological theories that reduce labor politics to pure economics or state power structures, Lee argues that gender plays a crucial role in the cultures and management strategies of factories that rely heavily on women workers.

我的凉山兄弟 豆瓣

Passage to Manhood:Youth Migration,Heroin,and AIDS in Southwest China

8.5 (79 个评分)

作者:

刘绍华

中央编译出版社

2015

- 9

“这是一个关于探 险 玩 耍、为 非 作 歹、吸 毒 勒 戒、艾 滋 茫 然、世 代 差 异、文 化 冲 击 和兄 弟 情 谊的故事。”人类学者刘绍华详细记录了诺苏人的生活经验和个人口述历史,呈现出现代化转型时期一个边缘群体的遭遇、认知、思索、接受与挑战。作者更深层的关 注,在于透过表面的社会问题,洞见当代中国卷入的全球化变迁中人的行为与福祉,并试图理解一个非主流群体在社会、文化、历史变迁中脆弱性形成的时代过程,以及未来何去何从。这正是医疗民族志的精髓。

◆(刘博士)的分析将贯时性研究与现时性研究两种方法交织在一起,生动地勾勒出一个完整图像,让我们了解诺苏人所面临的时代动荡与困境。本书应会成为人类学经典著作。

——黄树民,台湾“中央研究院”院士

◆作者的媒体经验和人类学知识一并融合在其细腻的文笔之中,展示了诺苏人面临内外政经巨变之时的艰难选择,他们的刚烈与信奉、悲情与踯躅均一览无余。

——庄孔韶,中央民族大学民族学教授

◆作者聚焦于彝族男性青年到城里打工与凉山地区艾滋病流行的关系,她没有忘记将艾滋病问题在凉山地区的出现纳入历史文化以及全球化的维度加以分析。在优美细腻的叙述中,读者不仅看到人类苦痛,还可以发现一个民族的自尊。本书完全可被视为一部医学人类学经典著作。

——景军,清华大学社会学教授

◆(刘博士)的分析将贯时性研究与现时性研究两种方法交织在一起,生动地勾勒出一个完整图像,让我们了解诺苏人所面临的时代动荡与困境。本书应会成为人类学经典著作。

——黄树民,台湾“中央研究院”院士

◆作者的媒体经验和人类学知识一并融合在其细腻的文笔之中,展示了诺苏人面临内外政经巨变之时的艰难选择,他们的刚烈与信奉、悲情与踯躅均一览无余。

——庄孔韶,中央民族大学民族学教授

◆作者聚焦于彝族男性青年到城里打工与凉山地区艾滋病流行的关系,她没有忘记将艾滋病问题在凉山地区的出现纳入历史文化以及全球化的维度加以分析。在优美细腻的叙述中,读者不仅看到人类苦痛,还可以发现一个民族的自尊。本书完全可被视为一部医学人类学经典著作。

——景军,清华大学社会学教授

乾隆皇帝的家庭生活与内心世界 豆瓣

作者:

陈葆真

北京大学出版社

2020

- 3

乾隆皇帝是中国帝制史上一位盛世之君。他在位六十年,文治武功盛极一时,在清初政治、军事、经济、社会、宗教、艺术和文化等方面都留下了不可忽视的业绩和影响。有关他的记载史不绝书。但是他究竟是怎样的一个人?他的内心深处主要的关切又是什么?《乾隆皇帝的家庭生活与内心世界》结合艺术史和历史学的研究方法,藉由相关图像和史料,从人性的角度和常理心,去观察和剖析乾隆皇帝的家庭生活和他对待所藏艺术品的态度。作者细腻而深入地解读乾隆皇帝在处理以上种种问题时,心中可能经历的感性与理性的冲突,以及他的抉择和表现,据此勾勒出这位历史名君个人的内心生活与价值取向。

一个“出版官”的自述 豆瓣

作者:

宋木文

2015

- 8

《一个出版官的自述--出版是我一生的事业》共十章:第一、二、三、四章:“我的家庭出身与成长路径”、“我的‘文革’遭遇与感悟”、“出版工作的拨乱反正”、“为出版站岗护业无二心不懈怠”,是按时间先后讲述作者宋木文的成长与任职的历程;第五、六、七章:“在完成党的政治任务中为出版谋篇布局”、“出版热点问题检验出版管理”、“出版改革与发展的探索”,是按专题讲述作者是如何为出版事业服务的;第八、九两章,是作者对版权法、新闻法、出版法起草与制定工作的回顾;第十章,是讲述作者退居二线及离休之后所做的几件主要事情。

我的二本学生 豆瓣 谷歌图书 Goodreads

7.1 (188 个评分)

作者:

黄灯

人民文学出版社

2020

- 8

作者黄灯在一所二本院校从教,长期的课堂教学以及课后的师生交流,使她成为这群学生成长变化的见证者。《我的二本学生》相当于她的教学札记,这里面有她15年一线教学经验的分享,对4500个学生的长期观察和长达10年的跟踪走访,也有两届班主任工作的总结思考,更有近100名学生的现身说法,是黄灯向读者描摹一群年轻人生活剪影的尝试。

截至2020年6月,全国有3005所高等学府,其中本科院校1258所,人们熟知的985和211院校只占100多席,二本及以下学生面目是有点模糊的。为了让读者真切了解二本学生这一群体的社会性现实,在书中,黄灯做了跨越时间的、空间的、地域文化的差异性对比,借以考察时代变化、生源地、家庭流动情况对学生就业去向和人生目标设定的影响。

书中最真切动人的,是一个个具体学生的采访日志。在这些用学生名字命名的章节中,访谈个体向读者倾吐着他们对于高考的回望、对于城市生活的生疏、对于毕业的迷茫以及就业的慌张。在这些倾诉中,你将了解他们彼此之间的社交距离、他们和这个社会的认识过程;他们与父母兄妹之间交流的阻畅、与故园乡土的亲疏;他们对于网络文学和游戏的认识、对于新媒体时代的适应和迷失;他们对于考公务员和考研之间的权衡,对于安稳和漂泊的抉择。还有他们对自己人生还有父母、乃至国家责任的担当与跋涉。这每一个被当事人讲述出来的故事,都带着看得见的呼吸、烟尘、脚步还有凝视。在这些极为细致和具体的生命切片中,我们看到的已经不再是二本学生,而是八五后、九零后这一批年轻人,他们所有人。他们所遇到的困惑和难题,并没有将他们彼此区分很开,反而,成为他们共享的课题。

截至2020年6月,全国有3005所高等学府,其中本科院校1258所,人们熟知的985和211院校只占100多席,二本及以下学生面目是有点模糊的。为了让读者真切了解二本学生这一群体的社会性现实,在书中,黄灯做了跨越时间的、空间的、地域文化的差异性对比,借以考察时代变化、生源地、家庭流动情况对学生就业去向和人生目标设定的影响。

书中最真切动人的,是一个个具体学生的采访日志。在这些用学生名字命名的章节中,访谈个体向读者倾吐着他们对于高考的回望、对于城市生活的生疏、对于毕业的迷茫以及就业的慌张。在这些倾诉中,你将了解他们彼此之间的社交距离、他们和这个社会的认识过程;他们与父母兄妹之间交流的阻畅、与故园乡土的亲疏;他们对于网络文学和游戏的认识、对于新媒体时代的适应和迷失;他们对于考公务员和考研之间的权衡,对于安稳和漂泊的抉择。还有他们对自己人生还有父母、乃至国家责任的担当与跋涉。这每一个被当事人讲述出来的故事,都带着看得见的呼吸、烟尘、脚步还有凝视。在这些极为细致和具体的生命切片中,我们看到的已经不再是二本学生,而是八五后、九零后这一批年轻人,他们所有人。他们所遇到的困惑和难题,并没有将他们彼此区分很开,反而,成为他们共享的课题。

Modern China 豆瓣

作者:

Rana Mitter

Oxford University Press

2008

- 4

China today is never out of the news: from human rights controversies and the continued legacy of Tiananmen Square, to global coverage of the Beijing Olympics, and the Chinese "economic miracle." It is a country of contradictions and transitions: a peasant society with some of the world's most futuristic cities, an ancient civilization that is modernizing as rapidly as possible, a walled-off nation that is increasingly at the center of world trade. This Very Short Introduction offers an indispensable starting point for anyone who needs to quickly know the themes and controversies that have shaped modern China. Prize-winning author and scholar Rana Mitter examines the modern history, politics, economy, and thriving cultural scene of contemporary China, and its relations with the wider world. This lively guide covers a range of social issues from the decline of footbinding and the position of women in society, to the influence of television and film, and the role of the overseas Chinese diaspora. It covers many prominent figures as well, such as the Communist leaders, the last emperors, and prominent writers and artists throughout China's history.

中国经济(第2版) 豆瓣

The Chinese Economy: Adaptation and Growth

作者:

[美] 巴里·诺顿

译者:

安佳

上海人民出版社

2019

本书是著名中国经济问题专家巴里·诺顿对当代中国经济的综合性论述,覆盖面之广、研究之透辟,其他同类英语论著罕有其匹。诺顿纵论1949年以来的中国经济,基于多年的研究提出了自己的独到见解。第二版经过全面修订,反映了十几年来,尤其是“奇迹增长”期结束后中国经济的发展,以及当前在人口、技术、宏观经济和体制诸方面面临的多重转型。关于宏观经济政策和金融政策的讨论也大幅扩展。

在讨论了资源禀赋、遗存、经济体制以及经济结构、劳动力和生活水平等一般议题后,本书还考察了包括农业、工业、技术以及对外贸易和投资等具体经济部门。还研究了金融、宏观经济和环境问题。本书涵盖了增长与发展模式这类主题,包括人口增长、独生子女政策;农村经济和城市经济,包括农村工业化和城市技术发展;外商对华投资和中国对外投资;环境质量和可持续增长。

本书是经济学专业师生、学者、商务人士和决策员的重要参考书,也适合作本科生或研究生课程的教材。

在讨论了资源禀赋、遗存、经济体制以及经济结构、劳动力和生活水平等一般议题后,本书还考察了包括农业、工业、技术以及对外贸易和投资等具体经济部门。还研究了金融、宏观经济和环境问题。本书涵盖了增长与发展模式这类主题,包括人口增长、独生子女政策;农村经济和城市经济,包括农村工业化和城市技术发展;外商对华投资和中国对外投资;环境质量和可持续增长。

本书是经济学专业师生、学者、商务人士和决策员的重要参考书,也适合作本科生或研究生课程的教材。

中央银行与货币供给(第2版) 豆瓣

作者:

盛松成

/

翟春

中国金融出版社

2016

- 8

本书以货币供给过程、中央银行货币政策与货币供给的联系为主线,以当代西方主要的货币供给理论及美国和我国的货币政策操作为基本内容,对货币供给的基本理论和重要实践予以阐述和剖析。本书兼顾理论与实践、国外与国内、历史与现实、理论论述与数量分析,是一部关于货币政策理论研究和实践探索的力作。

分析与思考 豆瓣 谷歌图书

8.5 (10 个评分)

作者:

黄奇帆

上海人民出版社

2020

- 7

本书是黄奇帆教授在复旦大学所做的关于中国经济的讲座合集。本书共收录了12次讲座,根据主题分为“宏观调控”“基础货币”“资本市场”“房地产发展”“对外开放”“中美经贸”六个部分。除此之外,还收录了黄奇帆教授回顾他亲身参与改革开放40年经济发展中的重大事件的4篇文章作为附录。

本书所谈的都是改革开放进入新时期以来的重点、热点问题,从现实出发,运用经济学理论总结改革开放的经验,为推进新时期经济改革和扩大开放,提供了深入的思考。本书的研究方法高屋建瓴,采用“问题—结构—对策”的方法,面对各种问题时,先研究问题、分析问题,找到问题结构性的、体制性的、机制性的、制度性的短板,通过改变问题的联系方式、边界条件,使得问题朝着理想的方向和预期的目标转化。全书深入浅出,既有学理上的深刻性,又有丰富的例证,表述生动,保持了演讲的特色,富有吸引力,可读性强,无论是专业研究者还是普通读者,都可以从中受益。

本书所谈的都是改革开放进入新时期以来的重点、热点问题,从现实出发,运用经济学理论总结改革开放的经验,为推进新时期经济改革和扩大开放,提供了深入的思考。本书的研究方法高屋建瓴,采用“问题—结构—对策”的方法,面对各种问题时,先研究问题、分析问题,找到问题结构性的、体制性的、机制性的、制度性的短板,通过改变问题的联系方式、边界条件,使得问题朝着理想的方向和预期的目标转化。全书深入浅出,既有学理上的深刻性,又有丰富的例证,表述生动,保持了演讲的特色,富有吸引力,可读性强,无论是专业研究者还是普通读者,都可以从中受益。

Constructing a Place of Critical Architecture in China 豆瓣

作者:

Guanghui Ding

Ashgate Pub Co

2015

- 10

For the past 30 years, The Chinese journal Time + Architecture (Shidai Jianzhu) has focused on publishing innovative and exploratory work by emerging architects based in private design firms who were committed to new material, theoretical and pedagogical practices. In doing so, this book argues that the journal has engaged in the presentation and production of a particular form of critical architecture - described as an ’intermediate criticality’ - as a response to the particular constraints of the Chinese cultural and political context. The journal’s publications displayed a ’dual critique’ - a resistant attitude to the dominant modes of commercial building practice, characterised by rapid and large-scale urban expansion, and an alternative publishing practice focusing on emerging, independent architectural practitioners through the active integration of theoretical debates, architectural projects, and criticisms. This dual critique is illustrated through a careful review and analysis of the history and programme of the journal. By showing how the work of emerging architects, including Yung Ho Chang, Wang Shu, Liu Jiakun and Urbanus, are situated within the context of the journal’s special thematic editions on experimental architecture, exhibition, group design, new urban space and professional system, the book assesses the contribution the journal has made to the emergence of a critical architecture in China, in the context of how it was articulated, debated, presented and perhaps even ’produced’ within the pages of the publication itself. The protagonists of critical architecture have endeavoured to construct an alternative mode of form and space with strong aesthetic and socio-political implications to the predominant production of architecture under the current Chinese socialist market economy.

大宋之变 豆瓣

6.5 (15 个评分)

作者:

赵冬梅

广西师范大学出版社

2020

- 5

从来没有哪个朝代像宋朝这样饱受争议,有人说它积贫积弱,有人说它文明辉煌。北京大学赵冬梅教授认为,从1063年英宗即位,到1086年哲宗初司马光离世,二十四年间,宋朝政治由盛转衰,堪称“大宋之变”。

本书以司马光的后半生为线索,推演英宗、神宗、哲宗三朝政坛风云,深入濮议之争、王安石变法、司马相业等历史细节,以人物为经,以事件为纬,充分展现韩琦、王安石、司马光、苏轼等文人政治家在历史大变局中的抗争与博弈,再现共治时代末期知识分子的荣光与屈辱。以抽丝剥茧的分析推理,典雅流畅的语言,探究大宋之变的错综因果和历史真相,揭示朝代兴衰、帝国统治的深层根源。

本书以司马光的后半生为线索,推演英宗、神宗、哲宗三朝政坛风云,深入濮议之争、王安石变法、司马相业等历史细节,以人物为经,以事件为纬,充分展现韩琦、王安石、司马光、苏轼等文人政治家在历史大变局中的抗争与博弈,再现共治时代末期知识分子的荣光与屈辱。以抽丝剥茧的分析推理,典雅流畅的语言,探究大宋之变的错综因果和历史真相,揭示朝代兴衰、帝国统治的深层根源。

岂不怀归 豆瓣 谷歌图书

7.1 (56 个评分)

作者:

田丰

/

林凯玄

海豚出版社

2020

- 8

◎ 编辑推荐

★社会学学者“潜伏”三和,以白描手法还原“三和大神”真实面貌;一部罕见的真实和诚恳的作品。

深圳龙华一处城市角落里,有一群被称为“三和大神”的年轻人。他们干一天玩三天,吃廉价的食物,经常睡大街,十天半月不洗澡、不换衣服。

三和随着一部纪录片而火遍全网,一方面被妖魔化为中国版的里约贫民窟,一方面被娱乐化为颓废时代的精神乌托邦。在种种被粗暴简化的标签和符号背后,这些徘徊在边缘地带的“三和大神”们,其生存状况究竟如何?社会学者孤身融入三和,展开长达半年的艰难田野调查,拨开媒体猎奇化的迷雾,还原一个全面而真实的三和。

★深度挖掘“三和大神”背后的故事,一窥 “佛系”外表下的无奈与挣扎;

“丧文化”横行的时代,“三和大神”离我们并不遥远。

“躺尸”到死亡,颓废到绝望。看似玩世不恭的生活,背后隐藏着怎样的复杂经历?本书列举一个个活生生的例子,讲述三和青年的“前世今生”。每一个流落街头的“大神”背后,都有一段不为人知的往事;每一张故作洒脱的脸上,都藏着失落与迷茫。他们想做一个活生生的人,却成了混吃等死的躯壳。当梦被现实击碎,当希望沦为绝望,“丧”是他们对世界的无声反抗。

★探寻三和式底层社会成因,剖析中国社会转型期的种种发展问题。

为何新一代的进城务工者不再像父辈一样选择节俭而吃苦耐劳地工作?满怀希望前来三和寻找出路的青年们,为何无可避免地走向沉沦?本书尽可能透视与理解三和青年的想法与选择,揭示三和消磨斗志、泯灭理想的特殊“魔力”,并分析其背后的经济与社会原因,为理解中国城市化问题提供独特的视角。

★凝视高楼之下的无名阴影,探索三和青年“后备军”的可能出路。

三和青年的遭遇绝非孤例,他们是中国现代化和城市化进程中一些难以被城市容纳的群体的缩影。三和青年的“后备军”,是整整一代没有知识与技能的农村青年。本书对三和青年抱以人道主义的关怀与同情,并鼓励各界关注社会发展过程中被抛下的那一群人,共同寻找解决之道。

★李培林、李银河、梁鸿、熊培云诚挚推荐

这是一本关于中国青年农民工边缘群体的社会学著作,它以田野笔记和深描的方法,提供了类似《街角社会》的观察视角,有助于我们理解现代化过程艰难复杂的全貌。

——李培林 中国社会科学院学部委员

一个社会的内在裂缝如何形成?“三和青年”如何一步步从社会秩序中游离出来,成了得过且过、没有任何生存实感的“三和大神”?当理论术语无法解释社会现象时,或许,回到经验,回到现场,我们能获得最真实也最有效的理解力。《岂不怀归》的两位写作者秉承这一信条,进入“三和”,让我们看到那些被忽略的细节——人才市场、中介、小旅馆、工厂,甚至天气,等等,它们构成强大的现实合力“剥夺”青年们的梦想和精神。在这里,“三和”就像一面魔镜,照出时代逻辑的另一面——荒凉、坚硬,以粗暴的力量侵袭着我们的灵魂。我希望大家能够阅读这本书。

——梁鸿 学者、作家、中国人民大学文学院教授

◎ 内容简介

在深圳龙华三和人力资源市场,生活着一群“三和大神”。他们干一天玩三天,白天四处闲逛,晚上睡大街;吃5块钱一碗的“挂逼面”,喝2块钱一大瓶的水,抽5毛钱一根的散装红双喜,在臭气熏天的网吧里呆到天明。混吃等死,得过且过,挣扎在城市边缘,在生存的极限自我麻痹。他们是城市化浪潮中掉队的人,是被时代遗弃的“零部件”。“留城无望,回村无意”,是他们共同面临的两难困境。

社科院社会学学者“潜伏”三和,历时半年,完成了这份20多万字的研究笔记,并配有几十幅图片。采用白描式研究手法,还原三和青年生存处境,全景式展现“90后”和“00后”农民工流浪三和的生活,打破大众对这一群体的刻板印象。以点窥面,了解中国社会剧烈变革之下的城市化问题,探寻解决底层社会问题的进路。本书在突显学术价值的同时,体现人文关怀和学界对社会现实、劳动者的关照。

★社会学学者“潜伏”三和,以白描手法还原“三和大神”真实面貌;一部罕见的真实和诚恳的作品。

深圳龙华一处城市角落里,有一群被称为“三和大神”的年轻人。他们干一天玩三天,吃廉价的食物,经常睡大街,十天半月不洗澡、不换衣服。

三和随着一部纪录片而火遍全网,一方面被妖魔化为中国版的里约贫民窟,一方面被娱乐化为颓废时代的精神乌托邦。在种种被粗暴简化的标签和符号背后,这些徘徊在边缘地带的“三和大神”们,其生存状况究竟如何?社会学者孤身融入三和,展开长达半年的艰难田野调查,拨开媒体猎奇化的迷雾,还原一个全面而真实的三和。

★深度挖掘“三和大神”背后的故事,一窥 “佛系”外表下的无奈与挣扎;

“丧文化”横行的时代,“三和大神”离我们并不遥远。

“躺尸”到死亡,颓废到绝望。看似玩世不恭的生活,背后隐藏着怎样的复杂经历?本书列举一个个活生生的例子,讲述三和青年的“前世今生”。每一个流落街头的“大神”背后,都有一段不为人知的往事;每一张故作洒脱的脸上,都藏着失落与迷茫。他们想做一个活生生的人,却成了混吃等死的躯壳。当梦被现实击碎,当希望沦为绝望,“丧”是他们对世界的无声反抗。

★探寻三和式底层社会成因,剖析中国社会转型期的种种发展问题。

为何新一代的进城务工者不再像父辈一样选择节俭而吃苦耐劳地工作?满怀希望前来三和寻找出路的青年们,为何无可避免地走向沉沦?本书尽可能透视与理解三和青年的想法与选择,揭示三和消磨斗志、泯灭理想的特殊“魔力”,并分析其背后的经济与社会原因,为理解中国城市化问题提供独特的视角。

★凝视高楼之下的无名阴影,探索三和青年“后备军”的可能出路。

三和青年的遭遇绝非孤例,他们是中国现代化和城市化进程中一些难以被城市容纳的群体的缩影。三和青年的“后备军”,是整整一代没有知识与技能的农村青年。本书对三和青年抱以人道主义的关怀与同情,并鼓励各界关注社会发展过程中被抛下的那一群人,共同寻找解决之道。

★李培林、李银河、梁鸿、熊培云诚挚推荐

这是一本关于中国青年农民工边缘群体的社会学著作,它以田野笔记和深描的方法,提供了类似《街角社会》的观察视角,有助于我们理解现代化过程艰难复杂的全貌。

——李培林 中国社会科学院学部委员

一个社会的内在裂缝如何形成?“三和青年”如何一步步从社会秩序中游离出来,成了得过且过、没有任何生存实感的“三和大神”?当理论术语无法解释社会现象时,或许,回到经验,回到现场,我们能获得最真实也最有效的理解力。《岂不怀归》的两位写作者秉承这一信条,进入“三和”,让我们看到那些被忽略的细节——人才市场、中介、小旅馆、工厂,甚至天气,等等,它们构成强大的现实合力“剥夺”青年们的梦想和精神。在这里,“三和”就像一面魔镜,照出时代逻辑的另一面——荒凉、坚硬,以粗暴的力量侵袭着我们的灵魂。我希望大家能够阅读这本书。

——梁鸿 学者、作家、中国人民大学文学院教授

◎ 内容简介

在深圳龙华三和人力资源市场,生活着一群“三和大神”。他们干一天玩三天,白天四处闲逛,晚上睡大街;吃5块钱一碗的“挂逼面”,喝2块钱一大瓶的水,抽5毛钱一根的散装红双喜,在臭气熏天的网吧里呆到天明。混吃等死,得过且过,挣扎在城市边缘,在生存的极限自我麻痹。他们是城市化浪潮中掉队的人,是被时代遗弃的“零部件”。“留城无望,回村无意”,是他们共同面临的两难困境。

社科院社会学学者“潜伏”三和,历时半年,完成了这份20多万字的研究笔记,并配有几十幅图片。采用白描式研究手法,还原三和青年生存处境,全景式展现“90后”和“00后”农民工流浪三和的生活,打破大众对这一群体的刻板印象。以点窥面,了解中国社会剧烈变革之下的城市化问题,探寻解决底层社会问题的进路。本书在突显学术价值的同时,体现人文关怀和学界对社会现实、劳动者的关照。

多极亚洲中的唐朝 豆瓣

Tang China in Multi-Polar Asia: A History of Diplomacy and War

7.1 (7 个评分)

作者:

[加]王贞平

译者:

贾永会

上海文化出版社

2020

- 6

品大唐王朝三百年荣辱盛衰,看军事外交如何决定帝国兴亡成败

◎ 编辑推荐

☆国际知名唐史专家王贞平教授精彩解读大唐三百年军事外交,全面剖析决定国运盛衰、霸权更替的核心因素

☆唐代外交的实质是什么?强敌环伺之下,李渊、李世民如何通过韬光养晦之策使唐朝迅速崛起?灭突厥、征高句丽、平西域,强大的军事实力与明智的外交策略如何奠定大唐盛世?

◎ 内容简介

本书是著名唐史学者王贞平教授关于唐代军事外交的专著。这部著作旁征博引,将“多极”亚洲中唐与突厥、回鹘、朝鲜、南诏、吐蕃等周边政权的“互利”与“相互依存”的复杂多变的关系娓娓道来,并对唐朝对外关系的中央与地方双重管理体系,以及“德”“义”在对外政策思想中的作用做了精辟独到的分析。

◎ 名人推荐

这是一部我们将来很久也不会再看到的唐史研究领域的重要著作。它试图重新界定我们对古代中国对外关系的认识,既不颂扬朝贡制度,也不把它当成对韦斯特伐利亚原则的有意冒犯而不屑一顾。目前学术界正投入极大精力构建新的理论体系,以解读最近几个世纪中国对外政策的历史,王贞平教授的研究方法与之有异曲同工之妙。这本书以引人入胜的笔法,描述了人类历史上一个令人着迷的时代和地域。

——卜正民 ,加拿大不列颠哥伦比亚大学教授,《哈佛中国史》主编

王贞平的著作表现出了令人称羡的学术洞察力。它从“多极”这个概念入手,帮助读者摆脱‘对外关系即朝贡’这个单调的理论模式。作者运用多极、相互依存、软实力、硬实力等世界历史的术语、概念,论述了唐与多个周边国家、政体的关系,加深了我们对“从世界看中国”和“从中国看世界”的认识。

——郭颖颐,夏威夷大学荣休教授,《中国现代思想中的唯科学主义(1900—1950)》作者

王贞平的新专著是对唐与四邻关系的全面而有益的研究。这本翔实的著作将成为唐史学者的必备参考书,研究其他朝代的历史学家也可以通过本书方便地对了解唐代对外关系的方方面面。

——谭凯,加州大学伯克利分校教授,《中古中国门阀大族的消亡》作者

这部雄心勃勃的著作为建立一个深入理解唐朝对外关系的新框架做出了重要贡献。作者提出的“双重管理体系”和“合宜性”都值得专书讨论。

——史怀梅,伯明翰大学教授,《忠贞不贰?:辽代的越境之举》作者

◎ 编辑推荐

☆国际知名唐史专家王贞平教授精彩解读大唐三百年军事外交,全面剖析决定国运盛衰、霸权更替的核心因素

☆唐代外交的实质是什么?强敌环伺之下,李渊、李世民如何通过韬光养晦之策使唐朝迅速崛起?灭突厥、征高句丽、平西域,强大的军事实力与明智的外交策略如何奠定大唐盛世?

◎ 内容简介

本书是著名唐史学者王贞平教授关于唐代军事外交的专著。这部著作旁征博引,将“多极”亚洲中唐与突厥、回鹘、朝鲜、南诏、吐蕃等周边政权的“互利”与“相互依存”的复杂多变的关系娓娓道来,并对唐朝对外关系的中央与地方双重管理体系,以及“德”“义”在对外政策思想中的作用做了精辟独到的分析。

◎ 名人推荐

这是一部我们将来很久也不会再看到的唐史研究领域的重要著作。它试图重新界定我们对古代中国对外关系的认识,既不颂扬朝贡制度,也不把它当成对韦斯特伐利亚原则的有意冒犯而不屑一顾。目前学术界正投入极大精力构建新的理论体系,以解读最近几个世纪中国对外政策的历史,王贞平教授的研究方法与之有异曲同工之妙。这本书以引人入胜的笔法,描述了人类历史上一个令人着迷的时代和地域。

——卜正民 ,加拿大不列颠哥伦比亚大学教授,《哈佛中国史》主编

王贞平的著作表现出了令人称羡的学术洞察力。它从“多极”这个概念入手,帮助读者摆脱‘对外关系即朝贡’这个单调的理论模式。作者运用多极、相互依存、软实力、硬实力等世界历史的术语、概念,论述了唐与多个周边国家、政体的关系,加深了我们对“从世界看中国”和“从中国看世界”的认识。

——郭颖颐,夏威夷大学荣休教授,《中国现代思想中的唯科学主义(1900—1950)》作者

王贞平的新专著是对唐与四邻关系的全面而有益的研究。这本翔实的著作将成为唐史学者的必备参考书,研究其他朝代的历史学家也可以通过本书方便地对了解唐代对外关系的方方面面。

——谭凯,加州大学伯克利分校教授,《中古中国门阀大族的消亡》作者

这部雄心勃勃的著作为建立一个深入理解唐朝对外关系的新框架做出了重要贡献。作者提出的“双重管理体系”和“合宜性”都值得专书讨论。

——史怀梅,伯明翰大学教授,《忠贞不贰?:辽代的越境之举》作者