中国

荒野上的大师 豆瓣

7.4 (5 个评分)

作者:

张泉

2022

- 3

【编辑推荐】

★“中研院”副院长、史语所原所长 黄进兴 作序推荐

作为资深媒体人,张泉尊重历史, 持论公允,擅长以深入浅出的方式把遥远的历史传递给公众。

《荒野上的大师》搜集了大量的第一手档案资料,广泛阅读了各种回忆录、论文和专著,深入发掘学人的精神、思想与人生,勾勒学人的群像,探究 学界的浮沉,让我们可以更清晰地回望一代大师走过的路。

——“中研院”副院长、史语所原所长 黄进兴

★中国版《人类群星闪耀时》

发掘和重温以陈寅恪、丁文江、李济、赵元任、傅斯年、贾兰坡、梁思成、林徽因、梁思永等为代表的一代大师的精神、思想与人生;

讲述他们如何在乱世走出书斋,涌入同一时空,披荆斩棘,担斧入山,于荒野上踏出新路,以科学方法探索和重建中国古史,从而改变世界最中国的认知的历程;

不世出的天才,前所未有的一代人,因他们,一个大发现的时代,在中国的土地上显露峥嵘。

★尊重历史,持论公允,深入浅出

知名作家、原《生活》主编、三届 “亚洲卓越新闻报道奖”获得者,张泉,前后历十年的潜心之作。

【内容简介】

《荒野上的大师》讲述的是1920年代中国考古初创的故事。作者以地质调查所、清华国学研究院、中央研究院史语所和营造学社四大机构的发展为主线,描绘了中国考古的诞生经过。这四大机构走出了诸多考古名家,(李济、赵元任、吴宓、贾兰坡、夏鼐、梁思成、林徽因、梁思永等等),作者以细腻感性的笔法,讲述了他们在考古现场和学术书斋中的工作与贡献,突出了他们在逆境中开辟新天地的勇气和毅力,表现了他们在内忧外患之际凭热血和专业为国效力的事迹。《荒野上的大师》还描绘了当时的诸多重大发现,这些发现让中国在世界考古舞台上有了话语权。

值此中国考古百年,《荒野上的大师》意在重温先行者的精神和品德,希冀今人再创中国考古的“黄金时代”。

★“中研院”副院长、史语所原所长 黄进兴 作序推荐

作为资深媒体人,张泉尊重历史, 持论公允,擅长以深入浅出的方式把遥远的历史传递给公众。

《荒野上的大师》搜集了大量的第一手档案资料,广泛阅读了各种回忆录、论文和专著,深入发掘学人的精神、思想与人生,勾勒学人的群像,探究 学界的浮沉,让我们可以更清晰地回望一代大师走过的路。

——“中研院”副院长、史语所原所长 黄进兴

★中国版《人类群星闪耀时》

发掘和重温以陈寅恪、丁文江、李济、赵元任、傅斯年、贾兰坡、梁思成、林徽因、梁思永等为代表的一代大师的精神、思想与人生;

讲述他们如何在乱世走出书斋,涌入同一时空,披荆斩棘,担斧入山,于荒野上踏出新路,以科学方法探索和重建中国古史,从而改变世界最中国的认知的历程;

不世出的天才,前所未有的一代人,因他们,一个大发现的时代,在中国的土地上显露峥嵘。

★尊重历史,持论公允,深入浅出

知名作家、原《生活》主编、三届 “亚洲卓越新闻报道奖”获得者,张泉,前后历十年的潜心之作。

【内容简介】

《荒野上的大师》讲述的是1920年代中国考古初创的故事。作者以地质调查所、清华国学研究院、中央研究院史语所和营造学社四大机构的发展为主线,描绘了中国考古的诞生经过。这四大机构走出了诸多考古名家,(李济、赵元任、吴宓、贾兰坡、夏鼐、梁思成、林徽因、梁思永等等),作者以细腻感性的笔法,讲述了他们在考古现场和学术书斋中的工作与贡献,突出了他们在逆境中开辟新天地的勇气和毅力,表现了他们在内忧外患之际凭热血和专业为国效力的事迹。《荒野上的大师》还描绘了当时的诸多重大发现,这些发现让中国在世界考古舞台上有了话语权。

值此中国考古百年,《荒野上的大师》意在重温先行者的精神和品德,希冀今人再创中国考古的“黄金时代”。

军功爵制研究 豆瓣

作者:

朱绍侯 著

商务印书馆

2017

- 9

著名历史学家朱绍侯关于军功爵制的“封箱”之作

本书1980年曾由上海人民出版社出版,30年间经过三次修订,此次是本书第4次修订,作者已年过90,这也是他关于军功爵制度的集大成之作。此次增订,是作者经过认真详细的审读,发现《军功爵制考论》中确有失误和用词立论不准确之处。如对军功爵废除时间问题、对秦时通侯有无封国问题,等等,在本次修订中,作者都做了更正和详述。作者提出,过去在军功爵制研究中所提出的意见和论点,都以本书为准;本书的出版,可谓是作者对军功爵研究的“封箱”之作。

本书是作者关于军功爵制度的集大成之作。军功爵制就是根据军功的大小赏赐不同数量的田宅和不同爵位的制度,它萌芽于春秋,确立于战国,在新兴地主集团与宗法贵族争权斗争中,在秦统一六国战争中,曾起过积极促进作用。本书根据历史文献和秦汉简牍,对军功爵制的产生、发展、演变及衰亡的全过程进行了深入系统的研究。

本书1980年曾由上海人民出版社出版,30年间经过三次修订,此次是本书第4次修订,作者已年过90,这也是他关于军功爵制度的集大成之作。此次增订,是作者经过认真详细的审读,发现《军功爵制考论》中确有失误和用词立论不准确之处。如对军功爵废除时间问题、对秦时通侯有无封国问题,等等,在本次修订中,作者都做了更正和详述。作者提出,过去在军功爵制研究中所提出的意见和论点,都以本书为准;本书的出版,可谓是作者对军功爵研究的“封箱”之作。

本书是作者关于军功爵制度的集大成之作。军功爵制就是根据军功的大小赏赐不同数量的田宅和不同爵位的制度,它萌芽于春秋,确立于战国,在新兴地主集团与宗法贵族争权斗争中,在秦统一六国战争中,曾起过积极促进作用。本书根据历史文献和秦汉简牍,对军功爵制的产生、发展、演变及衰亡的全过程进行了深入系统的研究。

在人民之間:業餘史家、獨立導演、維權律師與部落客,從草根崛起的力量,當代中國知識分子的聲音與行動 Goodreads

作者:

Sebastian Veg

/

魏簡

译者:

曾金燕

/

徐曦白

Who are the new Chinese intellectuals? In the wake of the crackdown on the 1989 democracy movement and the rapid marketization of the 1990s, a novel type of grassroots intellectual emerged. Instead of harking back to the traditional role of the literati or pronouncing on democracy and modernity like 1980s public intellectuals, they derive legitimacy from their work with the vulnerable and the marginalized, often proclaiming their independence with a heavy dose of anti-elitist rhetoric. They are proudly

--unofficial, unaffiliated, and among the people.

In this book, Sebastian Veg explores the rise of

intellectuals and how they have profoundly transformed China's public culture. An intellectual history of contemporary China,

documents how, amid deep structural shifts, grassroots thinker-activists began to work outside academia or policy institutions in an embryonic public sphere. Veg explores the work of amateur historians who question official accounts, independent documentarians who let ordinary people speak for themselves, and grassroots lawyers and NGO workers who spread practical knowledge. Their interventions are specific rather than universal, with a focus on concrete problems among disenfranchised populations such as victims of Maoism, migrant workers and others without residence permits, and petitioners. Drawing on careful analysis of public texts by grassroots intellectuals and the networks and publics among which they circulate,

is a groundbreaking transdisciplinary exploration of crucial trends developing under the surface of contemporary Chinese society.

--unofficial, unaffiliated, and among the people.

In this book, Sebastian Veg explores the rise of

intellectuals and how they have profoundly transformed China's public culture. An intellectual history of contemporary China,

documents how, amid deep structural shifts, grassroots thinker-activists began to work outside academia or policy institutions in an embryonic public sphere. Veg explores the work of amateur historians who question official accounts, independent documentarians who let ordinary people speak for themselves, and grassroots lawyers and NGO workers who spread practical knowledge. Their interventions are specific rather than universal, with a focus on concrete problems among disenfranchised populations such as victims of Maoism, migrant workers and others without residence permits, and petitioners. Drawing on careful analysis of public texts by grassroots intellectuals and the networks and publics among which they circulate,

is a groundbreaking transdisciplinary exploration of crucial trends developing under the surface of contemporary Chinese society.

她們的征途 谷歌图书 Goodreads 谷歌图书

9.0 (25 个评分)

作者:

趙思樂

八旗文化

2017

- 10

究竟是什麼樣的因由,讓書中的女性跨出人生既定道路,成為鎂光燈下面對龐大國家機器的鬥士?甚至留下迥異於男性運動者、令世人難忘的表現?

有人屬於自我覺醒,有人是被迫成長,有人則是順著原本該生長的樣貌而走到命定的位置。她們在各種社會運動中有了與男人的橫衝直撞不同的形象,她們的聲音也因為稀罕而珍貴。

「當你站在當事人的角度,從他的眼睛裡,看見他的悲哀,這種個體被摧毀的命運就難以再被當作一個繁榮背景下的雜音而忽略不計。」──本書作者趙思樂

劉曉波同學、著名學者/艾曉明──

她說自己完全不是一個具有政治家思維的人,她是一個學者、紀錄片導演,她參與運動,關心的只是問題、故事和人。她眼睛裡閃著光,說著:「這是中國人的靈魂,儘管此刻是失魂落魄的……」

懷有作家夢的下崗女工/寇延丁──

她向公安局副局長撂下狠話,自己現在是拿著全世界朋友捐的錢給川震的孩子來治病,「你只要讓我把事情做得下去,我怎麼著都可以委曲求全,要是讓我做不下去,非得讓我碎個瓶子踢個響,我就讓全世界都是玻璃碴子!」

北京市人大公務員、退休大媽包租婆/王荔蕻──

她在現場原本是不必過多露面做事的,然而負責喊口號的人喊一個字拖三下,她對這種節奏忍無可忍,自己拿過擴音器喇叭就喊了起來,中氣十足的高音壓過了上百人的嘈雜。數部攝影機對著她拍攝,記錄下為她這一生帶來最多光榮和苦難的一幕。

過氣網紅、性工作者/葉海燕──

她來到小學門口,舉起一張大紙,上面寫著:「校長,開房找我,放過小學生!」標語下面還有聯繫電話「12338」,這是全國婦聯官方電話。她的抗爭訴求與社會主流發生前所未有的結合,再一次擊中了整個網路的興奮點。

都市白領、律師妻子/王峭嶺等──

她們背著紅色水桶,桶上用白色膠帶貼出字樣:「和平,支持你」、「全璋,相信你」,並露出得意笑容的照片上傳到社交網路。七零九家屬團的行動透過手機影像散播,這種歡樂風格一發不可收拾,她們的樂觀更讓人心疼她們的遭遇。

====================

絕大多數底層打拼者在摸爬滾打中沒沒無聞度過一生,但在急速變遷的時代裡,有些人的個人特質會突然與時代產生共振,從而脫離既定的人生軌道。本書所描述的從事社會運動的女性,就是此類敘述的典型例子。中國女性向來在社會運動中扮演二線的角色,究竟是什麼樣的因由,讓書中的女性跨出人生既定道路,成為鎂光燈下面對龐大國家機器的鬥士?甚至留下迥異於男性運動者、令世人難忘的表現?

本書描寫女性主要為五組人:她們分別是代表八零年代知識分子、劉曉波同屆博士生的艾曉明;以自組川震NGO為開端、懷有作家夢的下崗女工寇延丁;以俠氣集結網路人馬、以行動快閃為號召的包租婆王荔蕻;以驚人作風從網紅跨界社運、並聯結女權NGO的葉海燕;以及以王峭嶺為核心、「七零九大抓捕」中被捕律師們的妻子團。

這些中國女性分別在不同的時間點投身社會運動,有人屬於自我覺醒(如艾曉明、寇延丁),有人是被迫成長(如七零九律師團的妻子們),有人則是順著原本該生長的樣貌而走到命定的位置(如王荔蕻、葉海燕)。透過同樣身為女性的作者之筆,她們在各種社會運動中有了與男人的橫衝直撞不同的形象,她們的聲音也因為稀罕而珍貴。

她們的故事在作者筆下,成為社會運動中最獨特的一頁。「上部:野蠻生長」將每個女性抗爭者的命運和她們所屬的運動路徑都寫到最高點,並引入外界熟知的男性運動者的故事,展現社會運動的全貌並相互對照;「下部:困獸猶鬥」描寫政府打壓各種維權組織與個體,及其後男性角色勢弱與女性角色上升的關係。換句話說,本書即以中國女性在公民覺醒道路上的轉變為觀察重點,橫向記錄五組分屬社會各階層女性的人事變化,並在其所屬時代背景下、綜向爬梳中國三十年來的社會運動從野火之苗、風風火火到被幾近斬草除根的歷史脈絡。

而作者趙思樂在書中是採訪者的角色、但她同時也與書中女性一樣,曾經與公共部門有過交手經驗,因此她的自身經歷很容易與筆下各角色的生命歷程、當下人際網絡串連。本書的報導寫作,一部分可看見記者的近距離採訪、另一部分也能看見作者與受訪者們互動而產生的自省、甚至是改變自我的影響。

本書的開章是以善拍紀錄片的艾曉明正躲避一場追捕開始,最終章也以艾曉明在雪地裡拍攝勞改農場的血淚故事為收尾,對比開場的驚心動魄、收尾在冰天雪地的荒地裡,作者筆下的人物更顯滄桑、而出現在鏡頭裡的故事卻永遠不被遺忘。

作者簡介

趙思樂

廣州人,畢業於南京大學。長期為港台媒體撰寫中國時政與民間運動相關深度報導及專欄。她持續關注中國女性與抗爭議題,其文章曾五次獲得亞洲區域人權新聞報導的最高榮譽──「人權新聞獎」肯定,並於二○一七年獲得亞洲地區最高新聞獎項——亞洲出版業協會「卓越新聞獎」。

有人屬於自我覺醒,有人是被迫成長,有人則是順著原本該生長的樣貌而走到命定的位置。她們在各種社會運動中有了與男人的橫衝直撞不同的形象,她們的聲音也因為稀罕而珍貴。

「當你站在當事人的角度,從他的眼睛裡,看見他的悲哀,這種個體被摧毀的命運就難以再被當作一個繁榮背景下的雜音而忽略不計。」──本書作者趙思樂

劉曉波同學、著名學者/艾曉明──

她說自己完全不是一個具有政治家思維的人,她是一個學者、紀錄片導演,她參與運動,關心的只是問題、故事和人。她眼睛裡閃著光,說著:「這是中國人的靈魂,儘管此刻是失魂落魄的……」

懷有作家夢的下崗女工/寇延丁──

她向公安局副局長撂下狠話,自己現在是拿著全世界朋友捐的錢給川震的孩子來治病,「你只要讓我把事情做得下去,我怎麼著都可以委曲求全,要是讓我做不下去,非得讓我碎個瓶子踢個響,我就讓全世界都是玻璃碴子!」

北京市人大公務員、退休大媽包租婆/王荔蕻──

她在現場原本是不必過多露面做事的,然而負責喊口號的人喊一個字拖三下,她對這種節奏忍無可忍,自己拿過擴音器喇叭就喊了起來,中氣十足的高音壓過了上百人的嘈雜。數部攝影機對著她拍攝,記錄下為她這一生帶來最多光榮和苦難的一幕。

過氣網紅、性工作者/葉海燕──

她來到小學門口,舉起一張大紙,上面寫著:「校長,開房找我,放過小學生!」標語下面還有聯繫電話「12338」,這是全國婦聯官方電話。她的抗爭訴求與社會主流發生前所未有的結合,再一次擊中了整個網路的興奮點。

都市白領、律師妻子/王峭嶺等──

她們背著紅色水桶,桶上用白色膠帶貼出字樣:「和平,支持你」、「全璋,相信你」,並露出得意笑容的照片上傳到社交網路。七零九家屬團的行動透過手機影像散播,這種歡樂風格一發不可收拾,她們的樂觀更讓人心疼她們的遭遇。

====================

絕大多數底層打拼者在摸爬滾打中沒沒無聞度過一生,但在急速變遷的時代裡,有些人的個人特質會突然與時代產生共振,從而脫離既定的人生軌道。本書所描述的從事社會運動的女性,就是此類敘述的典型例子。中國女性向來在社會運動中扮演二線的角色,究竟是什麼樣的因由,讓書中的女性跨出人生既定道路,成為鎂光燈下面對龐大國家機器的鬥士?甚至留下迥異於男性運動者、令世人難忘的表現?

本書描寫女性主要為五組人:她們分別是代表八零年代知識分子、劉曉波同屆博士生的艾曉明;以自組川震NGO為開端、懷有作家夢的下崗女工寇延丁;以俠氣集結網路人馬、以行動快閃為號召的包租婆王荔蕻;以驚人作風從網紅跨界社運、並聯結女權NGO的葉海燕;以及以王峭嶺為核心、「七零九大抓捕」中被捕律師們的妻子團。

這些中國女性分別在不同的時間點投身社會運動,有人屬於自我覺醒(如艾曉明、寇延丁),有人是被迫成長(如七零九律師團的妻子們),有人則是順著原本該生長的樣貌而走到命定的位置(如王荔蕻、葉海燕)。透過同樣身為女性的作者之筆,她們在各種社會運動中有了與男人的橫衝直撞不同的形象,她們的聲音也因為稀罕而珍貴。

她們的故事在作者筆下,成為社會運動中最獨特的一頁。「上部:野蠻生長」將每個女性抗爭者的命運和她們所屬的運動路徑都寫到最高點,並引入外界熟知的男性運動者的故事,展現社會運動的全貌並相互對照;「下部:困獸猶鬥」描寫政府打壓各種維權組織與個體,及其後男性角色勢弱與女性角色上升的關係。換句話說,本書即以中國女性在公民覺醒道路上的轉變為觀察重點,橫向記錄五組分屬社會各階層女性的人事變化,並在其所屬時代背景下、綜向爬梳中國三十年來的社會運動從野火之苗、風風火火到被幾近斬草除根的歷史脈絡。

而作者趙思樂在書中是採訪者的角色、但她同時也與書中女性一樣,曾經與公共部門有過交手經驗,因此她的自身經歷很容易與筆下各角色的生命歷程、當下人際網絡串連。本書的報導寫作,一部分可看見記者的近距離採訪、另一部分也能看見作者與受訪者們互動而產生的自省、甚至是改變自我的影響。

本書的開章是以善拍紀錄片的艾曉明正躲避一場追捕開始,最終章也以艾曉明在雪地裡拍攝勞改農場的血淚故事為收尾,對比開場的驚心動魄、收尾在冰天雪地的荒地裡,作者筆下的人物更顯滄桑、而出現在鏡頭裡的故事卻永遠不被遺忘。

作者簡介

趙思樂

廣州人,畢業於南京大學。長期為港台媒體撰寫中國時政與民間運動相關深度報導及專欄。她持續關注中國女性與抗爭議題,其文章曾五次獲得亞洲區域人權新聞報導的最高榮譽──「人權新聞獎」肯定,並於二○一七年獲得亞洲地區最高新聞獎項——亞洲出版業協會「卓越新聞獎」。

The Great Manchurian Plague of 1910-1911 豆瓣

作者:

William C. Summers

Yale University Press

2012

When plague broke out in Manchuria in 1910 as a result of transmission from marmots to humans, it struck a region struggling with the introduction of Western medicine, as well as with the interactions of three different national powers: Chinese, Japanese, and Russian. In this fascinating case history, William Summers relates how this plague killed as many as 60,000 people in less than a year, and uses the analysis to examine the actions and interactions of the multinational doctors, politicians, and ordinary residents who responded to it.

Summers covers the complex political and economic background of early twentieth-century Manchuria and then moves on to the plague itself, addressing the various contested stories of the plague’s origins, development, and ecological ties. Ultimately, Summers shows how, because of Manchuria’s importance to the world powers of its day, the plague brought together resources, knowledge, and people in ways that enacted in miniature the triumphs and challenges of transnational medical projects such as the World Health Organization.

Summers covers the complex political and economic background of early twentieth-century Manchuria and then moves on to the plague itself, addressing the various contested stories of the plague’s origins, development, and ecological ties. Ultimately, Summers shows how, because of Manchuria’s importance to the world powers of its day, the plague brought together resources, knowledge, and people in ways that enacted in miniature the triumphs and challenges of transnational medical projects such as the World Health Organization.

烽火劫 豆瓣

Flood of Fire

作者:

艾米塔‧葛旭

译者:

張定綺

聯經

2020

這群曾在朱鷺號上緊密生活、患難與共的漂泊浪民,

在暴風雨意外中,航向分歧的路途,在震盪不安的時代,尋找自身的命定和所託。

有人航向生命終站,有人致富顯貴;有人失去一生摯愛,也有人重拾愛戀記憶。

這是即將敲開清廷閉關鎖國的第一響烽炮,

也是預告自由貿易將燎原遍野的最初星火。

虎門銷煙後,大清帝國與英國的貿易關係爆發衝突,動用武力的戰爭勢在必行,英屬印度殖民政府為其鴉片貿易利益,遂加入對中國宣戰,並徵用戰艦「印度號」,自孟加拉東前進中國,航向第一次鴉片戰爭的心臟。動盪不安的旅途牽起背景迥異、各懷心計的乘客命運。印度籍的英國傭兵克斯里.辛,率領一連印度士兵隨東印度公司兵團前往中國;美籍黑白混血的年輕水手的賽克利.瑞德,打算搭上鴉片熱潮,翻轉窮苦潦倒的生活,並追尋逝去戀情的可能;印度帕爾西族的寡婦詩凌百,為了討回鴉片貿易商丈夫的財產,力挽聲譽,毅然決定前往中國並探訪丈夫私生子的下落;被流放的貴族尼珥隱身於廣州擔任翻譯,卻得以更近距離地記錄這場貿易之戰。跟隨四位主角的腳步,從印度來到中國,見證第一次鴉片戰爭爆發、中國慘敗、英國成功占領香港的經過。

這場「鴉片戰爭」,是近代東亞歷史文化受到西方帝國殖民主義影響的關鍵性一役,也是影響世界巨深的「中英貿易戰爭」。

《烽火劫》是一部高潮迭起、脈絡豐富的小說,鉅細靡遺地摻雜大量歷史敘述,注入異國筆調,並以文學神韻描繪角色,人文風土雕琢情節。磅礡動人的「朱鷺號三部曲」最終章,在綿密又緊湊的鋪陳下,為影響深遠的史詩故事劃下精彩句點。

在暴風雨意外中,航向分歧的路途,在震盪不安的時代,尋找自身的命定和所託。

有人航向生命終站,有人致富顯貴;有人失去一生摯愛,也有人重拾愛戀記憶。

這是即將敲開清廷閉關鎖國的第一響烽炮,

也是預告自由貿易將燎原遍野的最初星火。

虎門銷煙後,大清帝國與英國的貿易關係爆發衝突,動用武力的戰爭勢在必行,英屬印度殖民政府為其鴉片貿易利益,遂加入對中國宣戰,並徵用戰艦「印度號」,自孟加拉東前進中國,航向第一次鴉片戰爭的心臟。動盪不安的旅途牽起背景迥異、各懷心計的乘客命運。印度籍的英國傭兵克斯里.辛,率領一連印度士兵隨東印度公司兵團前往中國;美籍黑白混血的年輕水手的賽克利.瑞德,打算搭上鴉片熱潮,翻轉窮苦潦倒的生活,並追尋逝去戀情的可能;印度帕爾西族的寡婦詩凌百,為了討回鴉片貿易商丈夫的財產,力挽聲譽,毅然決定前往中國並探訪丈夫私生子的下落;被流放的貴族尼珥隱身於廣州擔任翻譯,卻得以更近距離地記錄這場貿易之戰。跟隨四位主角的腳步,從印度來到中國,見證第一次鴉片戰爭爆發、中國慘敗、英國成功占領香港的經過。

這場「鴉片戰爭」,是近代東亞歷史文化受到西方帝國殖民主義影響的關鍵性一役,也是影響世界巨深的「中英貿易戰爭」。

《烽火劫》是一部高潮迭起、脈絡豐富的小說,鉅細靡遺地摻雜大量歷史敘述,注入異國筆調,並以文學神韻描繪角色,人文風土雕琢情節。磅礡動人的「朱鷺號三部曲」最終章,在綿密又緊湊的鋪陳下,為影響深遠的史詩故事劃下精彩句點。

望江南 豆瓣 谷歌图书

作者:

王旭烽

浙江文艺出版社有限公司

2022

- 3

其它标题:

望江南

◆茅盾文学奖得主、《南方有嘉木》作者王旭烽最新长篇小说力作

◆沉潜二十六年,见证个人史、家族史、民族史下的百年中国

-----﹥【内容简介】

《望江南》是茅盾文学奖得主王旭烽沉潜26年最新创作的长篇小说。

小说叙述了新中国成立前后近二十年间波澜壮阔的社会进程中,江南茶叶世家杭氏家族的起落浮沉和人物命运。

王旭烽写茶人茶事,在翻天覆地的大时代中,写出了江南烟雨浸润中的中国人的选择和敞开、融入和奋进;在时代的激昂与风雷声中,王旭烽写得悠远低回又荡气回肠,写出了茶香和茶性,写出了江南文化的诗意和力量,写出了中国的风度、情怀和品格。

杭家人的故事也是中国的故事,它交集了历史回忆和情感想象,既是对消逝的时间的重构,也是对文化传统现代传承的探索。这部小说为中国生活和精神的剧变与恒常提供了一种新的叙事,见证了个人史、家族史、民族史中的百年中国。

-----﹥【编辑推荐】

茶是中国老百姓生活中的“开门七件事”之一,茶也是特殊年代中国商人换取外汇、助力国家崛起的重要物资。在某种程度上,茶还能代表中国人,代表温文尔雅的中国品格。王旭烽的可贵之处,在于她让历史变得有血有肉。在她笔下,“国家”被无数颗赤子之心小心翼翼地守护着,让人感受到历史厚度之外的人情温度。

◆沉潜二十六年,见证个人史、家族史、民族史下的百年中国

-----﹥【内容简介】

《望江南》是茅盾文学奖得主王旭烽沉潜26年最新创作的长篇小说。

小说叙述了新中国成立前后近二十年间波澜壮阔的社会进程中,江南茶叶世家杭氏家族的起落浮沉和人物命运。

王旭烽写茶人茶事,在翻天覆地的大时代中,写出了江南烟雨浸润中的中国人的选择和敞开、融入和奋进;在时代的激昂与风雷声中,王旭烽写得悠远低回又荡气回肠,写出了茶香和茶性,写出了江南文化的诗意和力量,写出了中国的风度、情怀和品格。

杭家人的故事也是中国的故事,它交集了历史回忆和情感想象,既是对消逝的时间的重构,也是对文化传统现代传承的探索。这部小说为中国生活和精神的剧变与恒常提供了一种新的叙事,见证了个人史、家族史、民族史中的百年中国。

-----﹥【编辑推荐】

茶是中国老百姓生活中的“开门七件事”之一,茶也是特殊年代中国商人换取外汇、助力国家崛起的重要物资。在某种程度上,茶还能代表中国人,代表温文尔雅的中国品格。王旭烽的可贵之处,在于她让历史变得有血有肉。在她笔下,“国家”被无数颗赤子之心小心翼翼地守护着,让人感受到历史厚度之外的人情温度。

The Hong Kong Diaries 谷歌图书

作者:

Chris Patten

Penguin Books, Limited

2022

- 6

In June 1992 Chris Patten went to Hong Kong as the last British governor, to try to prepare it not - as other British colonies over the decades - for independence, but for handing back in 1997 to the Chinese, from whom most of its territory had been leased 99 years previously. Over the next five years he kept this diary, which describes in detail how Hong Kong was run as a British colony and what happened as the handover approached. The book gives unprecedented insights into negotiating with the Chinese, about how the institutions of democracy in Hong Kong were (belatedly) strengthened and how Patten sought to ensure that a strong degree of self-government would continue after 1997. Unexpectedly, his opponents included not only the Chinese themselves, but some British businessmen and civil service mandarins upset by Patten's efforts, for whom political freedom and the rule of law in Hong Kong seemed less important than keeping on the right side of Beijing. The book concludes with an account of what has happened in Hong Kong since the handover, a powerful assessment of recent events and Patten's reflections on how to deal with China - then and now.

从“异域”到“旧疆” 豆瓣

作者:

温春来

社会科学文献出版社

2019

- 10

中国这样一个庞大的政治实体,无论在帝国时期还是在现代,都有很大的地区文化差异,并且经过了很多繁复的兴衰周期。它是怎样维系着人民共同的想象的呢?基于这个问题,作者从中国宋至清代贵州西北部地区的制度开发出发,以制度变迁为主线,兼顾经济开发与文化及身份认同,描述了贵州西北部地区整合进传统中国大一统结构的历史过程,并试图分析这一过程在学理方面所蕴含着的启示。

猛将还乡 豆瓣

作者:

赵世瑜

社会科学文献出版社

所谓“刘猛将”,是今苏州太湖洞庭地区自宋元以来几乎村村户户供奉的神祇,在每年的正月或七月,各村或单独,或联合,都要举行“抬猛将”的活动。在近代及以前,有很多沿海、沿湖生活的人,他们不住在陆地上,而是住在船上。他们多无籍贯,也居无定所,随着船到处游走,往往处在“编户齐民”的体制外。他们是“天然”的商人。随着时代发展,尤其是元明以来国家在赋役方面的需要,这些人不断上岸,变成了定居人群。他们在编撰族谱以及修地方志时,由于不想把自己的祖先说成是“水上人”(因为身份低贱),故往往附会为宋以来随宋室南迁。而负载这个历史故事的神话,就是“刘猛将”的历史传说。

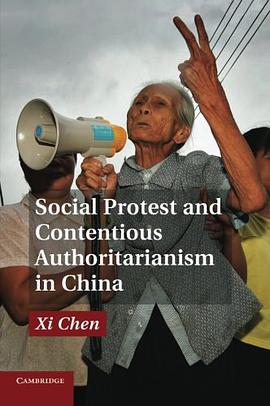

Social Protest and Contentious Authoritarianism in China 豆瓣

作者:

Xi Chen

Cambridge University Press

2014

- 7

上海胶囊 豆瓣

作者:

btr

北京日报出版社

2022

- 1

展览可以成为小说,在现实空间创设虚构的情境;小说亦可以成为纸上的展览,将虚构成分织入真实的生活。

如同为一个浩瀚繁杂的博物馆收集物品,btr在他的小说中观看,想象,游荡,又总在那些顿悟的时刻,轻盈狡黠地滑向另一个空间。艺术介入人与世界之间,19篇故事犹如19个虚实映照的镜厅,19段虚实互涉的旅行,为我们时代的都市生活保存下充满迷思的奇妙胶囊。

.

来自2060年的历史学家穿越回2021年的上海,看到头顶几片云正默默变幻成单词,单词聚集成一个句子:“你不会害怕黑夜的惊骇。”那些云很快变成一场小阵雨,降落在安福路寂静的弄堂里。

“转眼成空,我们便如飞而去。”

.

btr是一个亚洲城市观察者。街道上的一切,从乱七八糟的电线到脏兮兮的垃圾箱,从楼宇间的一道天光到墙角的一张废纸,都被他的沉思所涉及,从而显得诗意盎然而又歧义丛生;他在所有的地方都发现了亚洲,或者他在所有的地方都揭示了一种亚洲式的知觉。一种广大的地方性,一种自我超越的日常性。

——孙甘露(著名作家、华东师大中国创意写作研究院院长,《思南文学选刊》社长)

.

他的角度在所有的角度之间,他的世界在整个世界的外面。他是btr,他看到的,他要是不说,你总是看不见。

——黎紫书(著名小说家)

如同为一个浩瀚繁杂的博物馆收集物品,btr在他的小说中观看,想象,游荡,又总在那些顿悟的时刻,轻盈狡黠地滑向另一个空间。艺术介入人与世界之间,19篇故事犹如19个虚实映照的镜厅,19段虚实互涉的旅行,为我们时代的都市生活保存下充满迷思的奇妙胶囊。

.

来自2060年的历史学家穿越回2021年的上海,看到头顶几片云正默默变幻成单词,单词聚集成一个句子:“你不会害怕黑夜的惊骇。”那些云很快变成一场小阵雨,降落在安福路寂静的弄堂里。

“转眼成空,我们便如飞而去。”

.

btr是一个亚洲城市观察者。街道上的一切,从乱七八糟的电线到脏兮兮的垃圾箱,从楼宇间的一道天光到墙角的一张废纸,都被他的沉思所涉及,从而显得诗意盎然而又歧义丛生;他在所有的地方都发现了亚洲,或者他在所有的地方都揭示了一种亚洲式的知觉。一种广大的地方性,一种自我超越的日常性。

——孙甘露(著名作家、华东师大中国创意写作研究院院长,《思南文学选刊》社长)

.

他的角度在所有的角度之间,他的世界在整个世界的外面。他是btr,他看到的,他要是不说,你总是看不见。

——黎紫书(著名小说家)

微尘 豆瓣

8.4 (39 个评分)

作者:

陈年喜

天津人民出版社

2021

- 10

我见过的不幸太多了,从来没有沮丧过。

——陈年喜

这本书收录了陈年喜21篇非虚构故事集。

书中写了一群平凡而朴素的劳动者的故事。

他们是爆破工、运石工、乡村木匠、农夫、农妇、小作坊老板……

而作家自己的故事,贯穿始终:在地下五千米开山炸石,在烟尘和轰鸣中养家糊口,在工棚和山野中写下诗篇,记录命运的爆裂和寂静。

他们虽历经生活的磨砺,却淳朴而硬扎,沉静地诉说关于亲情、爱情、死亡、欲望的生活主题……

这是一本生命的书,也是死亡的书,归根到底,是一本生活的书。

世界是什么样子?生活是什么样子?我的感觉里,除了绵长、无处不在的风,其余都是尘埃,我们在其中奔突,努力站稳,但更多的时候是东倒西歪,身不由己。

——陈年喜

这本书收录了陈年喜21篇非虚构故事集。

书中写了一群平凡而朴素的劳动者的故事。

他们是爆破工、运石工、乡村木匠、农夫、农妇、小作坊老板……

而作家自己的故事,贯穿始终:在地下五千米开山炸石,在烟尘和轰鸣中养家糊口,在工棚和山野中写下诗篇,记录命运的爆裂和寂静。

他们虽历经生活的磨砺,却淳朴而硬扎,沉静地诉说关于亲情、爱情、死亡、欲望的生活主题……

这是一本生命的书,也是死亡的书,归根到底,是一本生活的书。

世界是什么样子?生活是什么样子?我的感觉里,除了绵长、无处不在的风,其余都是尘埃,我们在其中奔突,努力站稳,但更多的时候是东倒西歪,身不由己。

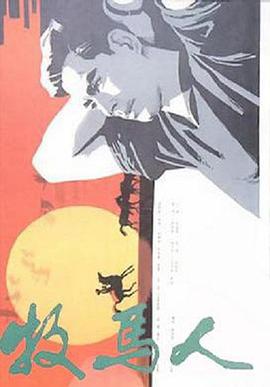

牧马人 (1982) TMDB IMDb 维基数据 豆瓣

牧马人

7.7 (124 个评分)

导演:

谢晋

演员:

朱时茂

/

丛珊

…

其它标题:

The Herdsman

/

牧馬人

1970年代末,在西北敕勒川牧场做了小半辈子牧马人的小学教师许灵均(朱时茂)一路风尘来到北京饭店,与30年未曾谋面的父亲、旅美华侨企业家许景由(刘琼)见面。当年,追求个人自由的许景由无法忍受与妻子的错误婚姻,丢下妻儿去了美国。此次归来,他有心带许灵均回美国继承事业。

交谈中,许灵均不认为将自己融在集体中、时时以国家利益为重的行为是思想陈旧的表现,对于父亲的舒适生活,他并不艳羡。

回顾自己几十年来所走的道路,虽有幼年成为弃儿、青年被打成右派下放牧场的悲惨经历,却也数次从牧区质朴、善良的乡民身上感受到人间温情,而在艰难岁月中与四川苦命女李秀芝(丛珊)结为夫妻后,许灵均更是尝到苦尽甘来的心酸与甜美。他认为,国家在好不容易迈过“文革”这个大坎之后,个人更应该同亲朋一起,不离不弃地跟着她走向新生。

交谈中,许灵均不认为将自己融在集体中、时时以国家利益为重的行为是思想陈旧的表现,对于父亲的舒适生活,他并不艳羡。

回顾自己几十年来所走的道路,虽有幼年成为弃儿、青年被打成右派下放牧场的悲惨经历,却也数次从牧区质朴、善良的乡民身上感受到人间温情,而在艰难岁月中与四川苦命女李秀芝(丛珊)结为夫妻后,许灵均更是尝到苦尽甘来的心酸与甜美。他认为,国家在好不容易迈过“文革”这个大坎之后,个人更应该同亲朋一起,不离不弃地跟着她走向新生。

Kingdom of Characters: The Language Revolution That Made China Modern Goodreads 豆瓣

7.6 (5 个评分)

作者:

Jing Tsu

Riverhead Books

2022

- 1

其它标题:

Kingdom of Characters

What does it take to reinvent a language?

After a meteoric rise, China today is one of the world's most powerful nations. Just a century ago, it was a crumbling empire with literacy reserved for the elite few, as the world underwent a massive technological transformation that threatened to leave them behind. In Kingdom of Characters , Jing Tsu argues that China's most daunting challenge was a linguistic one: the century-long fight to make the formidable Chinese language accessible to the modern world of global trade and digital technology.

Kingdom of Characters follows the bold innovators who adapted the Chinese language to a world designed for the Roman alphabet and requiring standardization, from an exiled reformer who risked a death sentence to advocate for Mandarin as a national language to the imprisoned computer engineer who devised input codes for Chinese characters on the lid of a teacup. Without their advances, China might never have become the dominating force we know today.

With larger-than-life characters and an unexpected perspective on the major events of China's tumultuous twentieth century, Tsu reveals how language is both a technology to be perfected and a subtle, yet potent, power to be exercised and expanded.

After a meteoric rise, China today is one of the world's most powerful nations. Just a century ago, it was a crumbling empire with literacy reserved for the elite few, as the world underwent a massive technological transformation that threatened to leave them behind. In Kingdom of Characters , Jing Tsu argues that China's most daunting challenge was a linguistic one: the century-long fight to make the formidable Chinese language accessible to the modern world of global trade and digital technology.

Kingdom of Characters follows the bold innovators who adapted the Chinese language to a world designed for the Roman alphabet and requiring standardization, from an exiled reformer who risked a death sentence to advocate for Mandarin as a national language to the imprisoned computer engineer who devised input codes for Chinese characters on the lid of a teacup. Without their advances, China might never have become the dominating force we know today.

With larger-than-life characters and an unexpected perspective on the major events of China's tumultuous twentieth century, Tsu reveals how language is both a technology to be perfected and a subtle, yet potent, power to be exercised and expanded.