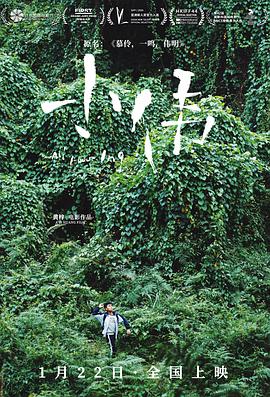

其它标题:

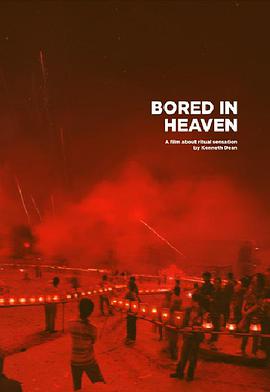

Bored in Heaven

天堂无聊

丁荷生导演的记录片《天堂无聊》现出当代福建省莆田县元宵的各种民间宗教仪 式。电影内容包括游神,建醮, 与乩童的表演。 这部记录片介绍当地的仪式的积 极热闹状态。这一带的村庄正在经过一个非常彻地而特快的现代化变化。 莆田的 村庙系统对这些变化进行了一种很有意思的反应。文革期间村庙被裁掉, 现在当 地的村庙正在重建而村之间的仪式联盟正在回复。

《天堂无聊》借用莆田戏神田公元帅的神话故事来解释当代的宗教活动的活动 力。田公元帅是玉皇大帝的第三个太子。 他感觉天堂的生活非常官僚,很无聊。 所以他想下凡参加人们的生活。 他脱胎以后考到探花。 到了朝廷,他帮助皇帝 解决皇后 病, 皇帝给他大宴会。 田公元帅喝醉, 睡在内宫的楼梯, 被公主发 现。 公主在他的红脸上画了黑螃蟹。 第二天, 玉皇大 招他回天堂, 可是无 法洗脸。 结果玉皇大帝把他开除, 命他永远在戏台上重演他的故事。 一直到先

日, 莆田的戏班在演戏之前都要拜田公元帅, 有时候也得先演他的故事, 才可 以演其它的戏。

田公元帅的故事教我们一个实事。 我们都有我们的角色, 我们都需要表演我们的 故事。 可见我们有一种选择, 或者很开心的演, 或着无所谓的过日子。 通过这个神话, 《天堂无聊》 表现莆田村民怎么表演他们的地方民俗, 他们的 地方仪式传统, 他们自我定义的, 自我重新创造的地方文化。 电影分成六部分 : 1)元宵; 2)戏神的故事; 3) 游神; 4) 建醮; 5) 乩童; 6) 地方仪 式。 大家会看到文革以后的地方民间宗教的回复状况。

这部电影是丁荷生与郑振满教授们在莆田平原所进行的二十多年的田野调查的研 究成果之一。两位教授合作二十多年, 一起写了6本书, 其中有 Ritual Alliances of the Putian Plains, 2 vols., Leiden: Brill, 2010 (莆田平原的仪式联盟, 2 册)。 还有《福建宗教碑铭汇编: 兴化分册》, 福州: 福建人民出版社 2005。

Fujian, China, 2010

“Bored in Heaven” follows New Years celebrations in Putian, Fujian, Southeast China. An experiential project based on 20 years of research by Kenneth Dean and Zheng Zhenman, this film illustrates the growing intensity of local traditions, as rural villages and their temples transition into a new century. Villages in this part of China are undergoing radical transformations. As land that was once public and agricultural is rebuilt and changes hands, the intricate temple system has responded. During the Cultural Revolution temples were torn down—now they are being built up into ritual alliances.

Filmed in two weeks, in a 400sq km area, see vibrant performances of local power, massive community processions, elaborate Taoist rituals, and trance dances by spirit mediums, all performing parts of the overall ritual in honor of the gods. The film builds on the story of the Theater God. His story is told in a ritual performance, by actors, opera singers and puppeteers.

The Theater God, third son of the Jade Emperor, comes to earth disguised as a human, and grows to become a great scholar. The emperor needs his help—the empress has been attacked by the vectors of death unleashed by a war he started without the gods’ permission. The only solution is for him to wear a yoke like a prisoner and beg their forgiveness. The Theater God suggests that they get someone else to wear the yoke and perform the penance. It works! The Empress is saved and the Emperor holds a banquet in the palace. The Theatre God gets drunk. His face turns red and he falls asleep in the palace garden. He is found by the Princess, who paints his face with crabs while he snores. The next morning he is woken by a call to come back to Heaven. He cannot wash the paint from his face, and arrives disheveled and hungover. The Jade Emperor, outraged by his impropriety, refuses to allow him back into heaven. He is condemned to perform the story of his banishment every time a play is performed. But banishment is not so bad. Life on earth, and especially life on stage, is more fun than the boredom of the endless bureaucracy in heaven. The story of the god of theater teaches us that we all have our parts to play, and that we always have a choice: delight in the performance, or go through the paces. The collective ritual performances of the villages of the Putian area during Chinese New Years show us many of the ways in which local people, young and old, enthusiastically celebrate their gods and local

culture.

The film is divided into six sections: Chinese New Years, The Theater God’s Story, Processions, Taoist Rites, Spirit Mediums, and The Ritual. The first section sets the contemporary context in which these rites have been re-invented after years of government suppression. Next a ritual play tells the story of the God of Theater. In a kaleidoscopic introduction to the area, watch fireworks explode, community processions wind linked lanterns around their villages borders, Taoists leap over tables, and spirit mediums walk over coals and stick their faces in roman candles. In the final section, Taoists and demons join forces to protect the village community. An interview with a new generation of mediums highlights the emerging generation’s strong ties to traditional rituals. The gods have returned and the temple alliances are back!