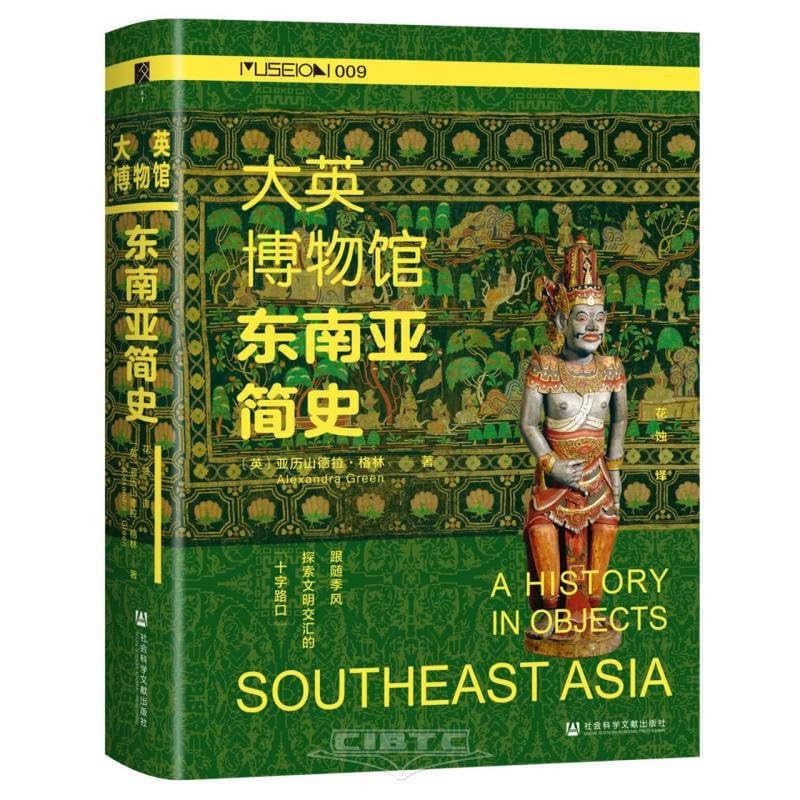

大英博物馆东南亚简史 亚历山德拉·格林(Alexandra Green) 著;花蚀 译 方寸MUSEON009 精装 大开本 社会科学文献出版社 [图书] 豆瓣 Goodreads

作者:

Unknown Author

译者:

花蚀

社会科学文献出版社

2024

- 10

其它标题:

大英博物馆东南亚简史

★ 跟随季风,探索文明交汇的“十字路口”;

★ 精选大英博物馆400余件、时间跨度约6000年东南亚文化艺术藏品,讲述从在多文化融合中前行的东南亚文明史;

★ 从珍贵的金银器、瓷器、雕塑和串珠,到日常使用的皮影、蜡染布料、乡土乐器与编织器物,本书展示的藏品涉及东南亚物质生活的各个方面;

★ 400余张高清全彩图片,大英博物馆专业摄影师拍摄,中文版原版复刻;

★ 东南亚文化与宗教资深爱好者、前果壳网新媒体主编、自媒体人花蚀翻译;

★ 170*240精装大开本,使用120g艺术纸,大英博物馆指定印厂全彩印刷,视觉效果出类拔萃。

稳定的季风与山海并存的地理环境造就了东南亚的气候与物质条件。这里是南亚次大陆与中国之间的贸易中心,历史上中国、印度乃至阿拉伯文明随着东来西往的商人来到这里,与本地的一切交汇。16世纪,欧洲人抵达东南亚,将这里带入大航海时代,东南亚逐步成为开放与多样性并存的国际化区域。从 世界遗产吴哥窟与婆罗浮屠,到手工艺、表演和日常生活中的艺术元素,随着季风而来的新思想不断被融入本土框架,创造了别具一格的文化艺术特征。

《大英博物馆东南亚简史》精选400余件时间跨度约6000年的大英博物馆珍贵藏品,展示在东南亚这片土地上不曾间断的跨文化互动。这些藏品涉及东南亚物质生活的各个方面,从珍贵的金银器、瓷器、雕塑和串珠,到日常使用的皮影、蜡染布料、乡土乐器与编织器物,在呈现原材料、艺术审美和制作技术多样性的同时,也清晰地追溯了东南亚区域内部在文化与历史上的深刻联系。

★ 精选大英博物馆400余件、时间跨度约6000年东南亚文化艺术藏品,讲述从在多文化融合中前行的东南亚文明史;

★ 从珍贵的金银器、瓷器、雕塑和串珠,到日常使用的皮影、蜡染布料、乡土乐器与编织器物,本书展示的藏品涉及东南亚物质生活的各个方面;

★ 400余张高清全彩图片,大英博物馆专业摄影师拍摄,中文版原版复刻;

★ 东南亚文化与宗教资深爱好者、前果壳网新媒体主编、自媒体人花蚀翻译;

★ 170*240精装大开本,使用120g艺术纸,大英博物馆指定印厂全彩印刷,视觉效果出类拔萃。

稳定的季风与山海并存的地理环境造就了东南亚的气候与物质条件。这里是南亚次大陆与中国之间的贸易中心,历史上中国、印度乃至阿拉伯文明随着东来西往的商人来到这里,与本地的一切交汇。16世纪,欧洲人抵达东南亚,将这里带入大航海时代,东南亚逐步成为开放与多样性并存的国际化区域。从 世界遗产吴哥窟与婆罗浮屠,到手工艺、表演和日常生活中的艺术元素,随着季风而来的新思想不断被融入本土框架,创造了别具一格的文化艺术特征。

《大英博物馆东南亚简史》精选400余件时间跨度约6000年的大英博物馆珍贵藏品,展示在东南亚这片土地上不曾间断的跨文化互动。这些藏品涉及东南亚物质生活的各个方面,从珍贵的金银器、瓷器、雕塑和串珠,到日常使用的皮影、蜡染布料、乡土乐器与编织器物,在呈现原材料、艺术审美和制作技术多样性的同时,也清晰地追溯了东南亚区域内部在文化与历史上的深刻联系。