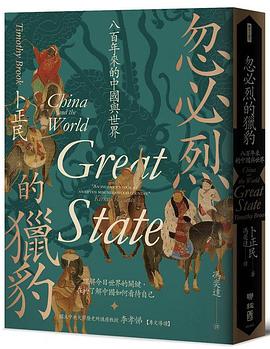

忽必烈的獵豹 [图书] 豆瓣 谷歌图书

Great State: China and the World

作者:

卜正民

译者:

馮奕達

聯經

2023

- 7

其它标题:

忽必烈的獵豹:八百年來的中國與世界

★★當代最具影響力的漢學家卜正民重磅鉅作★★

一部創新的、顛覆傳統的歷史論述

爬梳中國與世界之間近八個世紀以來的關係

了解中國對外擴張背後的「大國」邏輯

「本書是第一本中文版,說不定也將是唯一的版本。」

「……我主張我們不要再把『中國』當成是始於西元前二二一年、終於一九一一年的大一統帝國;我主張我們不要再把『中國』當成隨著一個又一個世紀、一個又一個朝代複製貼上再生的政權,好像船過水無痕一樣。」——卜正民,〈臺灣版序〉

「卜正民教授以他淵博的學識、辛勤梳爬各國史料的功力以及對圖像資料的解讀,述說著一個個精彩的天方夜譚般的故事,為我們編織出一個光彩斑斕的大國與世界的嶄新圖像。」——李孝悌(國立中央大學歷史所講座教授)

繪於1280年的〈元世祖出獵圖〉,這幅畫蘊含著忽必烈希望世人如何觀看他的涵義,不同於以往正襟危坐、死氣沉沉的中國皇帝畫像,忽必烈特地請人畫了他在打獵的肖像,呈現出他威風的英姿和旺盛的統治企圖心,而「大國」(great state)觀亦自此成形,並深植中國。

過去八百年來,中國與外界的關係紛亂不斷。這段歷史始於忽必烈建立大元國,派出麾下蒙古大軍征服中國,將中國與整個世界鎖在一起,改變了整個亞洲的權力與服從規則。正如卜正民所強調,十三世紀蒙古占領中國一事,不僅徹底打亂中國的體質,其影響可說至今仍然能感受到。而擾動的關鍵,就在於蒙古人改變了中國人設想國家權力的方式。中國由此搖身一變,化為馬可.波羅在遊記中描繪的全球大國。中國的疆域大致在元朝立朝時確立,儘管此後朝代依然遞嬗,但中國仍繼承前朝掠奪之疆域至今日,並對「失土」虎視眈眈。

卜正民以忽必烈的肖像畫、伊兒汗國的青王妃、瘟疫、朝鮮馬商、海盜、傳教士、喇嘛乃至通敵者等十三個切入點,捕捉橫跨七個世紀的十三個瞬間,重新建構出元到民國的大國圖像,以及中國與世界之間的歷史互動。這是一段前所未聞的中國歷史,也是一部以中國為軸心的世界史。

媒體讚譽

卜正民⋯⋯對資料的掌握令人欽佩,而他不時表達對於中國歷史常見誤解和晚近中國外交政策的批評時,最是出色。

──沈艾娣(Henrietta Harrison),牛津大學教授

卜正民提出了一個優雅而令人信服的論點,解釋為什麼我們應該關注中國人心態中世界主義的那一面。

──芮納.米德(Rana Mitter),牛津大學教授

用別出心裁的手法,窺探一個飽受誤解的國家。

──《科克斯書評》(Kirkus Reviews)

閱讀這一本重要而獨特的書令人非常愉悅,它以一種非正式、時常閒談但始終學術的風格,涵蓋了近千年的中國歷史。

──《泰晤士高等教育報》(Times Higher Education)

卜正民在書中展現了扎實的學術基礎,又巧妙地使用各種地圖⋯⋯以此說明他對中國自古代以來與世界事務交織的描述,這些描述沒有爭議;但也說明了他對當今中國國家真正起源之觀點,這個觀點卻顛覆傳統。

──倫敦書評(London Review of Books)

歷史的跫音之所以在每一個國家裡,每一種文化中迴盪,泰半是因為天註定的人類本能,讓他們以特定方式回應類似的境遇。但卜正民在這本絕佳的新作裡主張,如果場景是在中國,除了適才提到的人類天性,還有另一個至關重要的層面影響了歷史的共鳴。本書之所以能夠服人,多少是因為卜正民表達論點時分寸拿捏得很好。他雖然沒有高聲疾呼,沒有主張「中國當前採取的行動從歷史中便可見一斑」,但有心的讀者想必不會漏掉古今之間的雷同處。

──《金融時報》(Financial Times)

一段令人目眩神迷、雀躍莫名的旅程……。理解今日世界的關鍵,在於理解中國如何看待自己,以及中國如何為其行動提供理據。這本書為今日,也為所有人的未來提供了無法忽視的教訓。

──《新政治家》(New Statesman)

一部創新的、顛覆傳統的歷史論述

爬梳中國與世界之間近八個世紀以來的關係

了解中國對外擴張背後的「大國」邏輯

「本書是第一本中文版,說不定也將是唯一的版本。」

「……我主張我們不要再把『中國』當成是始於西元前二二一年、終於一九一一年的大一統帝國;我主張我們不要再把『中國』當成隨著一個又一個世紀、一個又一個朝代複製貼上再生的政權,好像船過水無痕一樣。」——卜正民,〈臺灣版序〉

「卜正民教授以他淵博的學識、辛勤梳爬各國史料的功力以及對圖像資料的解讀,述說著一個個精彩的天方夜譚般的故事,為我們編織出一個光彩斑斕的大國與世界的嶄新圖像。」——李孝悌(國立中央大學歷史所講座教授)

繪於1280年的〈元世祖出獵圖〉,這幅畫蘊含著忽必烈希望世人如何觀看他的涵義,不同於以往正襟危坐、死氣沉沉的中國皇帝畫像,忽必烈特地請人畫了他在打獵的肖像,呈現出他威風的英姿和旺盛的統治企圖心,而「大國」(great state)觀亦自此成形,並深植中國。

過去八百年來,中國與外界的關係紛亂不斷。這段歷史始於忽必烈建立大元國,派出麾下蒙古大軍征服中國,將中國與整個世界鎖在一起,改變了整個亞洲的權力與服從規則。正如卜正民所強調,十三世紀蒙古占領中國一事,不僅徹底打亂中國的體質,其影響可說至今仍然能感受到。而擾動的關鍵,就在於蒙古人改變了中國人設想國家權力的方式。中國由此搖身一變,化為馬可.波羅在遊記中描繪的全球大國。中國的疆域大致在元朝立朝時確立,儘管此後朝代依然遞嬗,但中國仍繼承前朝掠奪之疆域至今日,並對「失土」虎視眈眈。

卜正民以忽必烈的肖像畫、伊兒汗國的青王妃、瘟疫、朝鮮馬商、海盜、傳教士、喇嘛乃至通敵者等十三個切入點,捕捉橫跨七個世紀的十三個瞬間,重新建構出元到民國的大國圖像,以及中國與世界之間的歷史互動。這是一段前所未聞的中國歷史,也是一部以中國為軸心的世界史。

媒體讚譽

卜正民⋯⋯對資料的掌握令人欽佩,而他不時表達對於中國歷史常見誤解和晚近中國外交政策的批評時,最是出色。

──沈艾娣(Henrietta Harrison),牛津大學教授

卜正民提出了一個優雅而令人信服的論點,解釋為什麼我們應該關注中國人心態中世界主義的那一面。

──芮納.米德(Rana Mitter),牛津大學教授

用別出心裁的手法,窺探一個飽受誤解的國家。

──《科克斯書評》(Kirkus Reviews)

閱讀這一本重要而獨特的書令人非常愉悅,它以一種非正式、時常閒談但始終學術的風格,涵蓋了近千年的中國歷史。

──《泰晤士高等教育報》(Times Higher Education)

卜正民在書中展現了扎實的學術基礎,又巧妙地使用各種地圖⋯⋯以此說明他對中國自古代以來與世界事務交織的描述,這些描述沒有爭議;但也說明了他對當今中國國家真正起源之觀點,這個觀點卻顛覆傳統。

──倫敦書評(London Review of Books)

歷史的跫音之所以在每一個國家裡,每一種文化中迴盪,泰半是因為天註定的人類本能,讓他們以特定方式回應類似的境遇。但卜正民在這本絕佳的新作裡主張,如果場景是在中國,除了適才提到的人類天性,還有另一個至關重要的層面影響了歷史的共鳴。本書之所以能夠服人,多少是因為卜正民表達論點時分寸拿捏得很好。他雖然沒有高聲疾呼,沒有主張「中國當前採取的行動從歷史中便可見一斑」,但有心的讀者想必不會漏掉古今之間的雷同處。

──《金融時報》(Financial Times)

一段令人目眩神迷、雀躍莫名的旅程……。理解今日世界的關鍵,在於理解中國如何看待自己,以及中國如何為其行動提供理據。這本書為今日,也為所有人的未來提供了無法忽視的教訓。

──《新政治家》(New Statesman)