「不明白播客」嘉宾推荐(停更)

风雅颂 [图书] 豆瓣

6.3 (6 个评分)

作者:

阎连科

江苏人民出版社

2008

- 6

当杨科提着耗费了5年光阴完成的研究专著《风雅之颂》的书稿回到家时,迎接他的竟然是妻子与副校长赤条条躺在床上的荤景。很快,像一条邋遢狗,杨科副教授被清燕大学的领导们踢出了学校——他们举手表决,集体决定把他送进学校的附属精神病院。原因不过是杨科无知地做了一回英雄而已,他带领学生抗击沙尘暴一夜成名。在精神病院,他被院长指派给病人们讲解《诗经》,竟得到大学里从未有过的礼遇——病人们反响无比强烈,掌声雷动。杨科赶紧落荒而逃,回到耙耧山深处的老家寺村。县城天堂街的那些坐台小姐成了他最求知的学生、最热忱的知己。

吃的台灣史 [图书] 谷歌图书 豆瓣

作者:

翁佳音

/

曹銘宗

Mao tou ying chu ban

2021

- 10

台灣成為美食王國,不是沒有道理!

《蚵仔煎的身世》作者曹銘宗╳台灣史專家翁佳音,

這回話說重頭,帶你瞭解台灣人吃東西的歷史

美食王國是怎樣吃出來的?

台灣美食享譽國際,背後有值得細細探索的美味歷史。位居歐亞大陸與太平洋交會之處,造就台灣兼具生物與文化多樣的雙重特性。數百年來,從南島語族的海上交流,到外來移民的農產引進與改良,使島上擁有原住民族的在地特產、荷蘭時代的歐洲食材,清代的漳泉潮汕菜色,日本和食西餐到戰後的眷村菜,台灣從此成為名符其實的美食王國。

為何總是戰後「發明」?把食物放回歷史脈絡裡

我們經常把一些飲食習慣推至日治甚至戰後才產生。其實,台灣與東南亞諸島早已形成南島語族文化圈,有些物產和飲食習慣,甚至可遠推至十六世紀以前,比如利用石滬養殖虱目魚有長久的歷史。荷蘭時代,還引入許多歐美南亞的食物,當時台灣已有僱用華人製作麵包的記載,還引進華工與耕牛,產製糖、米並外銷日本等地,發展出最早的農產經濟。

台灣人吃牛肉的四百年史!

一般常說的「戰後發明」,除了麵食之外,就是吃牛肉這件事。吃牛被視為戰後外省族群帶來的飲食習慣。但從日本時代的文獻裡,即有記載當時人也許不太會光明正大地吃耕牛,卻懂得吃進口的「和牛」! 而在清代禁止殺牛的石碑,也說明當時真的有人吃,甚至可以將此習慣推至荷蘭時代的牛肉乾!如同牛肉常被誤解,咖哩和沙茶,這些被認為日本時代引入的西式餐飲和戰後的火鍋配角,其實都可以在清代找到線索。

美食發明王臺灣

台灣不僅接收了外來飲食習慣,也發明了不少看似飄洋過海而來的外地美食。比如溫州沒有的溫州大餛飩,四川沒有的川味牛肉麵,以及不產於蒙古的蒙古烤肉,全都是台灣獨有。這些台灣發明也印證了台灣兼具包容與創意的特性。

吃是民生大計,影響國家經濟,在社會文化層面中潛移默化。本書將以台灣人最喜歡的美食為題,介紹這些食物和吃法如何引進與轉變,透過詳細考察與追溯,解答你我今天為何會這樣吃,而且覺得哪種吃法好吃的歷史根源。

《蚵仔煎的身世》作者曹銘宗╳台灣史專家翁佳音,

這回話說重頭,帶你瞭解台灣人吃東西的歷史

美食王國是怎樣吃出來的?

台灣美食享譽國際,背後有值得細細探索的美味歷史。位居歐亞大陸與太平洋交會之處,造就台灣兼具生物與文化多樣的雙重特性。數百年來,從南島語族的海上交流,到外來移民的農產引進與改良,使島上擁有原住民族的在地特產、荷蘭時代的歐洲食材,清代的漳泉潮汕菜色,日本和食西餐到戰後的眷村菜,台灣從此成為名符其實的美食王國。

為何總是戰後「發明」?把食物放回歷史脈絡裡

我們經常把一些飲食習慣推至日治甚至戰後才產生。其實,台灣與東南亞諸島早已形成南島語族文化圈,有些物產和飲食習慣,甚至可遠推至十六世紀以前,比如利用石滬養殖虱目魚有長久的歷史。荷蘭時代,還引入許多歐美南亞的食物,當時台灣已有僱用華人製作麵包的記載,還引進華工與耕牛,產製糖、米並外銷日本等地,發展出最早的農產經濟。

台灣人吃牛肉的四百年史!

一般常說的「戰後發明」,除了麵食之外,就是吃牛肉這件事。吃牛被視為戰後外省族群帶來的飲食習慣。但從日本時代的文獻裡,即有記載當時人也許不太會光明正大地吃耕牛,卻懂得吃進口的「和牛」! 而在清代禁止殺牛的石碑,也說明當時真的有人吃,甚至可以將此習慣推至荷蘭時代的牛肉乾!如同牛肉常被誤解,咖哩和沙茶,這些被認為日本時代引入的西式餐飲和戰後的火鍋配角,其實都可以在清代找到線索。

美食發明王臺灣

台灣不僅接收了外來飲食習慣,也發明了不少看似飄洋過海而來的外地美食。比如溫州沒有的溫州大餛飩,四川沒有的川味牛肉麵,以及不產於蒙古的蒙古烤肉,全都是台灣獨有。這些台灣發明也印證了台灣兼具包容與創意的特性。

吃是民生大計,影響國家經濟,在社會文化層面中潛移默化。本書將以台灣人最喜歡的美食為題,介紹這些食物和吃法如何引進與轉變,透過詳細考察與追溯,解答你我今天為何會這樣吃,而且覺得哪種吃法好吃的歷史根源。

帝國與料理 [图书] 豆瓣

Cuisine and Empire

作者:

瑞秋.勞丹(Rachel Laudan)

译者:

馮奕達

八旗文化

2017

- 1

料理,

如何在過去五千年演化而來?

以全球為觀察視角,以帝國為分析核心,

探索「料理」的演化之道!

人類不僅是社會的動物,也是煮食的動物。而「料理」這件事在過去五千年來,一直都是人類最重要的技術,總能激盪出分析與辯論,也和我們的社會、政治與經濟體系,和我們的健康與疾病,以及對道德和宗教的信念息息相關。

但是,料理究竟如何演化而來?以「帝國」為分析維度——帝國有能力將軍事、政治、經濟與文化力量投射到全球大部分地區——食物史學者瑞秋.勞丹藉由追尋六種主要菜系綿延的過程,掌握了演化之道。這六種菜系,不僅都有其偏好的材料、技巧、菜餚,以及享用的方式,也都受到某種「料理哲學」的影響。

◎穀物料理:自西元前兩萬年即開始發展,並自西元前三千年逐漸形塑出一套古代「料理哲學」,包括獻祭協議——神給人穀物、教人煮食,人則須祭獻給神;階級原則——階級差異是由料理所決定,不同階級得配上不同的菜餚;烹飪宇宙觀——下廚不僅反映了這套宇宙觀,也是宇宙發展根本過程中的一部分。此「料理哲學」也影響了後續各種菜系的形成。

◎佛教料理:遵循佛陀的法教,把避免肉食與酒精的做法賦予道德價值,並擁抱那些人們相信能幫助冥想與精神成長的食物。而強大的孔雀帝國接受了一套改良過的佛教風格料理,遊方僧再將之傳到了南亞、東南亞、中國、朝鮮與日本。

◎伊斯蘭料理:認為飲食是一大樂事,是天堂生活的預想,以無酵小麥麵包、香辛料肉類菜餚、酥皮與甜食為基礎,在影響最廣時,可以從西班牙一路延伸到東南亞,從中國邊疆延伸到撒哈拉沙漠南緣。

◎基督教料理:強調麵包與酒組成的聖餐,以及交替的宴飲和齋戒期,偏好發酵的小麥麵包、肉與酒,之後跟著十六世紀的伊比利諸帝國料理移轉到美洲的過程,以及跟著非洲、亞洲各地的貿易據點而大肆擴張。

◎近代料理:為了呼應更具包容性的政治理論——如共和主義、自由民主與社會主義——近代料理逐漸放棄了階級原則,並採納了近代科學中不斷演進的營養理論,且視宗教或族群飲食守則為個人選擇,而非國家的強制規定。

◎中階料理:以麵粉與牛肉為基礎。由於盎格魯人口有了爆炸性的成長,加上不列顛帝國與美國的領土快速擴張,中階料理成為十九世紀拓展最快的料理。而後美式麵包與牛肉料理以漢堡的型態遍及全球。

可以說,整個世界的料理地圖,就是政治、宗教、社會與經濟的地圖,而料理演變的歷史也就是全球交流的歷史。於《帝國與料理》一書中,學者瑞秋.勞丹以全球為觀察視角、以帝國為分析核心,精闢闡述了「料理」橫跨世界的一系列散布過程,以及每一種料理方式對全球飲食文化的貢獻與影響。

得獎記錄

★2014年國際烹飪專業協會(IACP)最佳食物史書籍獎

名人推薦

周惠民 | 政治大學歷史系教授 ——專文導讀

「瑞秋.勞丹帶來了一段讓人難以忘懷的料理興衰史,一方面讓全球各地得到一樣多的篇幅,另一方面也將近代的發展放進一段長得多的歷史,放進人們在處理食物一事上走過的長遠路途。以烹飪與料理為焦點的做法,不僅能展現口味有多麼經久不衰,更顯示了政治與文化上的擴張如何傳播、影響了人們的味覺。《帝國與料理》饒有興味、別具一格,結合了各種料理思想,也呈現了『吃』的物質性。」——保羅.弗里德曼(Paul Freedman),《食物:味覺的歷史》(Food: The History of Taste)作者

「在這本不落窠臼的著作中,瑞秋.勞丹另闢蹊徑,探究食物文化在整體人類歷史中的發展與表現……她的論證並非添磚加瓦,而是理解與詮釋時不可或缺的工具。無論是一般讀者或職業歷史學家,在將食物及其文化跟他們自己對人類歷史的思考加以整合時,都會因此而備感挑戰。」——娜歐蜜.杜葛(Naomi Duguid),《緬甸:香料河流》(Burma: Rivers of Flavor)作者

媒體推薦

「勞丹把她這輩子在農場上、廚房中和教室裡的實際經驗,都放進她這本令人驚艷的透徹研究裡了,這也意味著她的講說既明快又權威。她附上的書單與註解見證了她深厚的學養,而她這本書處理的範圍及其原創性,都為世界史研究中長期受人忽略的主題帶來應有的關注。這是了不起的成就,指出了一條通往全新歷史寫作種類的道路,即便面對談政治、經濟、社會與思想等人們更為熟悉的歷史著作,也絲毫不落下風。」——《紐約書評》(New York Review of Books)

「勞丹力求編年史般的廣博與深度的分析……但《帝國與料理》的學術功底,卻不會阻擋其作者充滿熱情的論證與個人觀察——例如勞丹對人類掌握穀類過程的討論——散發光芒。」——《華盛頓獨立書評》(Washington Independent Review of Books)

「在這本充滿活力、迷人的書中,勞丹不單只是找到一種講老故事的新方法,更是建立了一條通往豐富文獻的嶄新歷史研究取徑,其筆調之明快、精闢與恢弘,讓你人酥麻到站不穩……無懈可擊的歷史分析。」——《美酒世界》(The World of Fine Wine)

「一段對料理興衰過程的迷人描寫……瑞秋以人們往往草草帶過的食物為手段,來探索人類的發展,及於全球各個角落。」——《布魯氏生活風格雜誌》(Blue Lifestyle Minute)

「開創性的啟示……見微知著、文筆極佳,靈巧的組織與表現。《帝國與料理》是本學養豐厚的原創之作,見識之廣令人大開眼界。」——《中西部書評》(The Midwest Book Review)

如何在過去五千年演化而來?

以全球為觀察視角,以帝國為分析核心,

探索「料理」的演化之道!

人類不僅是社會的動物,也是煮食的動物。而「料理」這件事在過去五千年來,一直都是人類最重要的技術,總能激盪出分析與辯論,也和我們的社會、政治與經濟體系,和我們的健康與疾病,以及對道德和宗教的信念息息相關。

但是,料理究竟如何演化而來?以「帝國」為分析維度——帝國有能力將軍事、政治、經濟與文化力量投射到全球大部分地區——食物史學者瑞秋.勞丹藉由追尋六種主要菜系綿延的過程,掌握了演化之道。這六種菜系,不僅都有其偏好的材料、技巧、菜餚,以及享用的方式,也都受到某種「料理哲學」的影響。

◎穀物料理:自西元前兩萬年即開始發展,並自西元前三千年逐漸形塑出一套古代「料理哲學」,包括獻祭協議——神給人穀物、教人煮食,人則須祭獻給神;階級原則——階級差異是由料理所決定,不同階級得配上不同的菜餚;烹飪宇宙觀——下廚不僅反映了這套宇宙觀,也是宇宙發展根本過程中的一部分。此「料理哲學」也影響了後續各種菜系的形成。

◎佛教料理:遵循佛陀的法教,把避免肉食與酒精的做法賦予道德價值,並擁抱那些人們相信能幫助冥想與精神成長的食物。而強大的孔雀帝國接受了一套改良過的佛教風格料理,遊方僧再將之傳到了南亞、東南亞、中國、朝鮮與日本。

◎伊斯蘭料理:認為飲食是一大樂事,是天堂生活的預想,以無酵小麥麵包、香辛料肉類菜餚、酥皮與甜食為基礎,在影響最廣時,可以從西班牙一路延伸到東南亞,從中國邊疆延伸到撒哈拉沙漠南緣。

◎基督教料理:強調麵包與酒組成的聖餐,以及交替的宴飲和齋戒期,偏好發酵的小麥麵包、肉與酒,之後跟著十六世紀的伊比利諸帝國料理移轉到美洲的過程,以及跟著非洲、亞洲各地的貿易據點而大肆擴張。

◎近代料理:為了呼應更具包容性的政治理論——如共和主義、自由民主與社會主義——近代料理逐漸放棄了階級原則,並採納了近代科學中不斷演進的營養理論,且視宗教或族群飲食守則為個人選擇,而非國家的強制規定。

◎中階料理:以麵粉與牛肉為基礎。由於盎格魯人口有了爆炸性的成長,加上不列顛帝國與美國的領土快速擴張,中階料理成為十九世紀拓展最快的料理。而後美式麵包與牛肉料理以漢堡的型態遍及全球。

可以說,整個世界的料理地圖,就是政治、宗教、社會與經濟的地圖,而料理演變的歷史也就是全球交流的歷史。於《帝國與料理》一書中,學者瑞秋.勞丹以全球為觀察視角、以帝國為分析核心,精闢闡述了「料理」橫跨世界的一系列散布過程,以及每一種料理方式對全球飲食文化的貢獻與影響。

得獎記錄

★2014年國際烹飪專業協會(IACP)最佳食物史書籍獎

名人推薦

周惠民 | 政治大學歷史系教授 ——專文導讀

「瑞秋.勞丹帶來了一段讓人難以忘懷的料理興衰史,一方面讓全球各地得到一樣多的篇幅,另一方面也將近代的發展放進一段長得多的歷史,放進人們在處理食物一事上走過的長遠路途。以烹飪與料理為焦點的做法,不僅能展現口味有多麼經久不衰,更顯示了政治與文化上的擴張如何傳播、影響了人們的味覺。《帝國與料理》饒有興味、別具一格,結合了各種料理思想,也呈現了『吃』的物質性。」——保羅.弗里德曼(Paul Freedman),《食物:味覺的歷史》(Food: The History of Taste)作者

「在這本不落窠臼的著作中,瑞秋.勞丹另闢蹊徑,探究食物文化在整體人類歷史中的發展與表現……她的論證並非添磚加瓦,而是理解與詮釋時不可或缺的工具。無論是一般讀者或職業歷史學家,在將食物及其文化跟他們自己對人類歷史的思考加以整合時,都會因此而備感挑戰。」——娜歐蜜.杜葛(Naomi Duguid),《緬甸:香料河流》(Burma: Rivers of Flavor)作者

媒體推薦

「勞丹把她這輩子在農場上、廚房中和教室裡的實際經驗,都放進她這本令人驚艷的透徹研究裡了,這也意味著她的講說既明快又權威。她附上的書單與註解見證了她深厚的學養,而她這本書處理的範圍及其原創性,都為世界史研究中長期受人忽略的主題帶來應有的關注。這是了不起的成就,指出了一條通往全新歷史寫作種類的道路,即便面對談政治、經濟、社會與思想等人們更為熟悉的歷史著作,也絲毫不落下風。」——《紐約書評》(New York Review of Books)

「勞丹力求編年史般的廣博與深度的分析……但《帝國與料理》的學術功底,卻不會阻擋其作者充滿熱情的論證與個人觀察——例如勞丹對人類掌握穀類過程的討論——散發光芒。」——《華盛頓獨立書評》(Washington Independent Review of Books)

「在這本充滿活力、迷人的書中,勞丹不單只是找到一種講老故事的新方法,更是建立了一條通往豐富文獻的嶄新歷史研究取徑,其筆調之明快、精闢與恢弘,讓你人酥麻到站不穩……無懈可擊的歷史分析。」——《美酒世界》(The World of Fine Wine)

「一段對料理興衰過程的迷人描寫……瑞秋以人們往往草草帶過的食物為手段,來探索人類的發展,及於全球各個角落。」——《布魯氏生活風格雜誌》(Blue Lifestyle Minute)

「開創性的啟示……見微知著、文筆極佳,靈巧的組織與表現。《帝國與料理》是本學養豐厚的原創之作,見識之廣令人大開眼界。」——《中西部書評》(The Midwest Book Review)

雅舍谈吃 [图书] 豆瓣

作者:

梁实秋

2013

- 10

◆大师的吃货哲学。

◆梁实秋先生谈吃散文最全珍藏版,收录作者私藏老照片。

◆一个人应当像一朵花,不论男人或女人。花有色、香、味,人有才、情、趣,三者缺一,便不能做人家的要好的朋友。我的朋友之中,男人中算梁实秋最像一朵花。——冰心

◆一饮一啄,莫非前定。一粥一饭,都是乡情。《中庸》曰:“人莫不饮食也,鲜能知味也”,茶饭不缺,食之有味,足慰平生。火腿烧鸭狮子头,海参鱼翅烤羊肉。满汉细点,黄鱼腊肉,人间有味是清欢。汤包烙饼,酱菜豆汁儿,味至浓时即家乡。

【内容简介】

本书为收录梁实秋美食散文最全的一本,收入了梁实秋先生私藏老照片。梁实秋散文成就最高,旷达幽默,文学造诣极高的他,博古通今,谈起吃来,引经据典,信手拈来。

◆梁实秋先生谈吃散文最全珍藏版,收录作者私藏老照片。

◆一个人应当像一朵花,不论男人或女人。花有色、香、味,人有才、情、趣,三者缺一,便不能做人家的要好的朋友。我的朋友之中,男人中算梁实秋最像一朵花。——冰心

◆一饮一啄,莫非前定。一粥一饭,都是乡情。《中庸》曰:“人莫不饮食也,鲜能知味也”,茶饭不缺,食之有味,足慰平生。火腿烧鸭狮子头,海参鱼翅烤羊肉。满汉细点,黄鱼腊肉,人间有味是清欢。汤包烙饼,酱菜豆汁儿,味至浓时即家乡。

【内容简介】

本书为收录梁实秋美食散文最全的一本,收入了梁实秋先生私藏老照片。梁实秋散文成就最高,旷达幽默,文学造诣极高的他,博古通今,谈起吃来,引经据典,信手拈来。

暴政史:二十世紀的權力與民眾 [图书] Goodreads 博客來 谷歌图书

作者:

徐賁

Oxford University Press

2020

- 7

其它标题:

暴政史

在人類歷史的任何一個時期,人們遭受的暴政之害都遠甚於他們所受的自由之益,然而,奇怪的是,討論自由的書籍數不勝數,而剖析暴政的書籍卻少之又少。這種學術關注的失衡一直延續至今。儘管歷史上暴政頻繁,但很少有政治哲學家把暴政本身當作一個核心理論問題來討論。

本書第一部分回顧貫穿於古代暴政和現代暴政的一些彌久常新的專制統治原則。專制暴政「有一樣東西要死死抓住,那就是權力;必須奉為一項基本原則」。只要人性的幽暗和軟弱不變,這些馭民的原則只要做一些技術性的修正和更新,也就會永不過時。

第二部分討論20世紀的極權暴政和領袖崇拜——希特勒、列寧、斯大林、毛澤東,尤其是共產意識形態國家的領袖個人崇拜。個人崇拜是領袖崇拜的極端形式,它經常被錯誤地理解為只是因為某個政治人物的個人權力慾望失度、道德操守低下、個性強梁霸道才出現的特例情形。

第三部分轉而思考領袖崇拜與民眾感恩、膜拜和盲從的關係。極權主義制度通過允諾改善社會和人民生活來實現其權力統治並索取忠誠,允諾還未兌現,人民就必須先付出忠誠。

第四部分討論普通民眾中的一個特殊的群體:知識分子。他們有的曾因為嚮往自由的價值而匍匐在革命之神的腳下,對之頂禮膜拜。有的則崇拜革命化身的領袖個人,甘願充當其文化鷹犬或政治打手。他們是偶像神話的製造者,也是這個神話最執著的迷戀者,最痛苦的幻滅者和最可能的抵抗者。一旦幻滅並成為抵抗者,他們便會留下親歷見證,也會告訴世人,再高聳的惡神偶像也有轟然隕歿的一天,為了這一天早日到來,需要每個人絕不放棄希望和抵抗,正如奧威爾所言,「即使是被打敗,也要充滿勇氣」。

本書第一部分回顧貫穿於古代暴政和現代暴政的一些彌久常新的專制統治原則。專制暴政「有一樣東西要死死抓住,那就是權力;必須奉為一項基本原則」。只要人性的幽暗和軟弱不變,這些馭民的原則只要做一些技術性的修正和更新,也就會永不過時。

第二部分討論20世紀的極權暴政和領袖崇拜——希特勒、列寧、斯大林、毛澤東,尤其是共產意識形態國家的領袖個人崇拜。個人崇拜是領袖崇拜的極端形式,它經常被錯誤地理解為只是因為某個政治人物的個人權力慾望失度、道德操守低下、個性強梁霸道才出現的特例情形。

第三部分轉而思考領袖崇拜與民眾感恩、膜拜和盲從的關係。極權主義制度通過允諾改善社會和人民生活來實現其權力統治並索取忠誠,允諾還未兌現,人民就必須先付出忠誠。

第四部分討論普通民眾中的一個特殊的群體:知識分子。他們有的曾因為嚮往自由的價值而匍匐在革命之神的腳下,對之頂禮膜拜。有的則崇拜革命化身的領袖個人,甘願充當其文化鷹犬或政治打手。他們是偶像神話的製造者,也是這個神話最執著的迷戀者,最痛苦的幻滅者和最可能的抵抗者。一旦幻滅並成為抵抗者,他們便會留下親歷見證,也會告訴世人,再高聳的惡神偶像也有轟然隕歿的一天,為了這一天早日到來,需要每個人絕不放棄希望和抵抗,正如奧威爾所言,「即使是被打敗,也要充滿勇氣」。

中國農民反行為研究 [图书] Goodreads 谷歌图书

作者:

高王凌

香港中文大學出版社

2013

- 8

發端於三十年前的「農村改革」是怎樣實現的?它是出於黨的英明領導,或「改革設計師」的偉大傑作,還是農民針對當權的自發性「反行為」的一個結果?這是本書旨在回答的一系列問題,即農民採用什麼方式才能避開嚴酷的環境,在一定程度上達到他們的目的?除了制度性變革的追求,農民還靠著怎樣的智慧,拿走了糧食產量的百分之二十,維持了自己的生存。這一切表明,所謂「人民公社」、「集體經濟」,在貌似威嚴的表象下,早已「面目全非」,它的基礎已另有所在,在這種情況之下,它還能、還有必要維持下去嗎?——「反行為」研究,將為讀者呈現一個令人震撼的農村社會,一個令人驚歎的農民形象。

阿莉芙 (2017) [电影] 豆瓣 IMDb

阿莉芙

5.8 (25 个评分)

导演:

王育麟

演员:

舞炯恩·加以法利得

/

赵逸岚

…

其它标题:

Alifu, the Prince/ss

25岁排湾族男孩阿莉芙(舞炯恩·加以法利得 饰),在台北任职发型设计师,在变性梦想与继承头目之间挣扎,室友兼同事佩贞(赵逸岚 饰),是T,也是他最好的朋友。

变性人Sherry(陈竹升),经营Drag Queen变装酒吧,多年来对水电工老吴(吴朋奉 饰)一直有情愫,无微不致的体贴照顾他,但老吴始终只当她是哥们。

公务员正哲(郑人硕 饰),生活枯燥,一次偶然到酒吧代班,变装意外成了他抒压的唯一管道,瞒着交往多年的钢琴老师女友安琪,参加表演。

不同的族群性别,不同的烦恼,唯一相同的只有---爱。

变性人Sherry(陈竹升),经营Drag Queen变装酒吧,多年来对水电工老吴(吴朋奉 饰)一直有情愫,无微不致的体贴照顾他,但老吴始终只当她是哥们。

公务员正哲(郑人硕 饰),生活枯燥,一次偶然到酒吧代班,变装意外成了他抒压的唯一管道,瞒着交往多年的钢琴老师女友安琪,参加表演。

不同的族群性别,不同的烦恼,唯一相同的只有---爱。

二毛 (2019) [电影] 豆瓣 TMDB IMDb

二毛

8.7 (51 个评分)

导演:

贾玉川

其它标题:

李二毛的双重人生

/

The Two Lives of Li Ermao

2001年,李二毛,一个20岁的农民工,在夜总会找到了一份反串表演的工作,为了赚更多的钱,他开始打激素和做整容手术来改变自己变成一个真正的女人。她渴望家庭,找过三个老公,但多次恋爱多次受骗,自杀过几次……在欢场混迹多年,李二毛逐渐染上吸毒和酗酒的毛病,期望多年的变性手术也一直未能如愿,生活日益穷困。

2011年,李二毛被撵出出租屋,流落街头,不得已携着新男友两手空空地溜回四川老家。自十三岁就离开故乡,李二毛不只要面对眼光一样的乡亲,这些年来,家中的农田和宅基地都被村干部霸占去了。

2011年,李二毛被撵出出租屋,流落街头,不得已携着新男友两手空空地溜回四川老家。自十三岁就离开故乡,李二毛不只要面对眼光一样的乡亲,这些年来,家中的农田和宅基地都被村干部霸占去了。

以我之名:中国同性恋群体实录 (2015) [剧集] 豆瓣

8.3 (6 个评分)

导演:

张征

演员:

李银河

/

岳建波

…

《以我之名:中国同性恋群体实录》是继纪录片《志同志》之后,中国第一部在电视媒体平台公开播出的,以同性恋为讲述主体的大型电视系列纪录片。此片拍摄历时半年,取材全国9座城市,与6家同性恋NGO合作,共采访40余位同性恋及家人,受访者几乎全部公开出镜。全剧共分五集,第一集至第五集的片名分别是《为什么是我 Why me》、《围绕着我 Surround me》、《我与婚姻 Marry me》、《拯救我 Save me》、《我们的世界 Our world》。它不仅剖析了同志的自我发现与自我认同,个体意识觉醒的过程,也描述了他们的成长及生活环境、所遭受的社会及家庭压力。第五集更呈现了49年以来中国社会对这个群体态度的转变过程,从“去罪化”到“去病化”。该片不仅直面了男女同性恋群体,也将镜头对准了如刘婷、崔子恩这样的跨性别者,标志着中国对于多元性别的认知已经到了新的领域,李银河、崔子恩所讲述的跨性别者引领的酷儿文化思潮更是刷新了人们对于性与多元性别的认知。

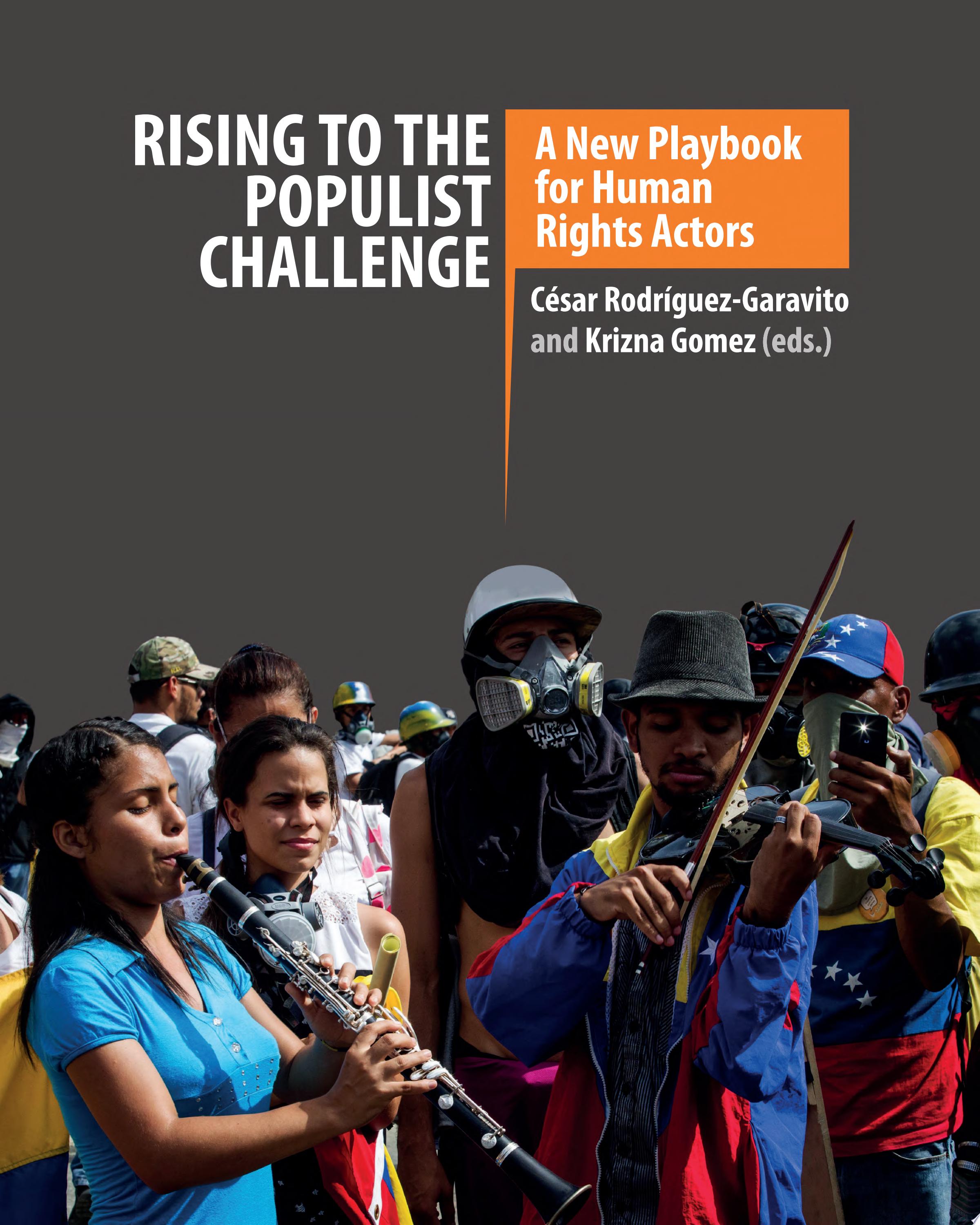

Rising to the Populist Challenge [图书] 谷歌图书

作者:

Chipkin, Ivor

/

Gomez, Krizna

…

Djusticia

2018

- 04

This book collects and analyzes a repertoire of responses by human rights organizations to the crackdown against civil society in the populist context. Written by scholars and advocates in challenging political settings from around the world, this book offers ideas and inspiration to their peers in the human rights community who are grappling with and resisting the erosion of democracy and rights. This collection takes two steps towards clearing the path for this civil society transformation. First, it clarifies the specific challenges to human rights raised by contemporary populist regimes and movements. What is the populist playbook against human rights? Second, it contributes to documenting and learning from a wealth of initiatives by human rights actors. What innovations are human rights actors introducing into their strategies and narratives to counter those of populist regimes? In short, what is the human rights playbook against populism? From meticulous documentation of abuses in Turkey to more grassroots forms of social networking in Hungary, from peace caravans in India to finding new ways of being useful under 21st century dictatorships in Venezuela, like war correspondents reporting from the trenches, our authors step forward to share their own continuing struggles to help their communities. Based on evidence from populist governments in India, Venezuela, Hungary, Turkey, Russia, the United States, and Ecuador—as well as crackdowns against civil society in South Africa, Egypt and other countries—this volume provides hope, solidarity, and reinvigoration for the human rights movement.

社会主义体制 [图书] 豆瓣

9.4 (7 个评分)

作者:

[匈牙利]雅诺什·科尔奈

译者:

张安

中央编译出版社

2007

- 5

《社会主义体制——共产主义政治经济学》一书终于与中国读者见面了。作为作者,我对此感到非常高兴。我用了五年时间写作本书英文第一版,当然,所投入的精力远远不是时间所能说明的。本书总结并综合了我本人自1955年以来的所有研究成果(那一年我出版了自己的第一本研究著作《过度中央集权化的经济管理》)。

本书在内容上涵盖了社会主义体制的所有主要领域:政治架构、意识形态、严格意义上的经济和对经济的监督管理、体制内部的信息流动、典型的社会关系以及由政治—社会—经济环境塑造的典型行为特征。这一点桅成了本书和许多其他著作的一个重要区别,它们一般都局限于分析某一领域的问题——经济、政治或意识形态。

这本著作或许有助于理解不同的发展道路以及体制特征上的因果关系,同时它也可能无法为人们提供所谓的“指南”。在分析中国问题时,中国读者必须认真考察其他各种因素。在这方面,国际上也已经有很多的研究成果,但我想,最终还是要依靠中国学术界自己进行最深入细致的研究才能真正把握中国的问题所在。

本书在内容上涵盖了社会主义体制的所有主要领域:政治架构、意识形态、严格意义上的经济和对经济的监督管理、体制内部的信息流动、典型的社会关系以及由政治—社会—经济环境塑造的典型行为特征。这一点桅成了本书和许多其他著作的一个重要区别,它们一般都局限于分析某一领域的问题——经济、政治或意识形态。

这本著作或许有助于理解不同的发展道路以及体制特征上的因果关系,同时它也可能无法为人们提供所谓的“指南”。在分析中国问题时,中国读者必须认真考察其他各种因素。在这方面,国际上也已经有很多的研究成果,但我想,最终还是要依靠中国学术界自己进行最深入细致的研究才能真正把握中国的问题所在。

大江大海一九四九 [图书] Goodreads 谷歌图书

7.7 (6 个评分)

作者:

龍應台

天下雜誌股份有限公司

2009

- 8

Big River, Big Sea. Long Yingtai traveled all over China and the world, and looked in her own backyard, to collect the stories of the people who survived the bloody Chinese civil war. These are the untold stories of 1949, the year China was decidedly cut in two. In Traditional Chinese.

解放的悲劇:中國革命史1945-1957 [图书] 谷歌图书

8.6 (13 个评分)

作者:

馮客(Frank Dikotter)

聯經出版事業公司

2018

- 3

歷史傳記暢銷作家張戎:這是一本必讀的書。少數民族、宗教團體、農民、藝術家、企業家、質疑各項政策的黨員……他們才是受到這場巨大災難影響的普通人,但他們的故事幾乎被歷史淹沒

《周日泰晤士報》年度歷史好書、入圍歐威爾獎

《觀察家報》、《華爾街日報》、《科克斯評論》、《出版人週刊》、《紐約書評》、《時代雜誌》、《衛報》、《金融時報》……推薦!

以人民視角書寫中國革命史的最新觀點!揭開毛澤東宣傳假面,還原中共建國真相!

人民發聲的歷史,是正史難以承載的生命重量。來自中國檔案館的大量證據,揭開黃金時代的恐怖真相!

中國共產黨將1949年的勝利稱作「解放」,看到這個詞,人們通常會聯想到興高采烈的群眾湧上街頭慶祝重獲自由的情景。然而在中國,「解放」和「革命」的故事卻與和平、自由及正義無關,而是充滿了精心策劃的恐怖和有組織的暴力。解放後,廣大中國人民面對的是「一座精心設計的奧許維茲思想集中營」。共產黨政權建立不到十年,已經無人敢反對毛主席。

首當其衝的是地主,共產黨在農村發動的土地改革,其實是黨和窮人之間的血腥交易、一場精心策劃的殺戮,導致兩百萬地主遭到清算。接著是鎮壓反革命的恐怖運動,目地是消滅所有黨的敵人,毛澤東甚至設定了殺人指標。為達成殺人指標,幹部們往往只是隨機挑選殺害對象,最後有將近兩百萬人遇害。然後是少數民族、宗教團體、農民、藝術家、企業家、工商業主、教師、學者,以及對各項政策提出質疑的黨員……

《解放的悲劇:中國革命史1945-1957(當代中國史學家馮客三部曲)》的主角就是受到這場巨大災難影響的普通人。他們的故事大多被歷史所淹沒,因為官方的宣傳報導中只充斥著大量領導人的談話,而這些談話只是描述了一個他們想要建成的社會,最多只能算是設計藍圖,並不能反映社會現實,而且通常只提到工人和農民中的模範人物,找不到有血有肉的普通人。

當代中國史學家、《文化大革命:人民的歷史1962-1976》作者馮客擷取近年才得以公開的檔案資料。他所蒐集的數百份來自中國各檔案館、從未解密的檔案文件中,包括祕密警察的報告、未經篡改的高級領導人的演講、在思想改造運動中寫的悔過書、對農村反抗事件的調查報告、鎮反運動的詳細統計資料、工人工作條件的調查、普通人的上訪信件等內容。輔以各種回憶錄、信件和日記,以及親身經歷者的記述,勾勒出那些革命的主要參與者和受害者的真實故事。

那些早期的親歷者所留下的證詞,通常被同情共產黨政權的學者所忽視,但他們的描述如今恰可與檔案資料互相參證,對研究歷史的真相幫助很大。透過這群有血有肉的普通人的故事,讀者獲致前所未有的機會,得以穿透中共宣傳的表相,接櫫毛澤東政權下最慘烈的時代悲劇。

※ 國際知名學者專家、媒體一致推薦

對毛澤東殘暴王朝極具吸引力、精彩的描繪,奠基於最新的研究,而書寫則帶有巨大的敘事感染力──非常吸引人。

──蒙提費歐里,著名歷史學家

對世上巨大罪行之一進行歷史調查的傑作。

──《新政治家》

一本精彩絕倫的書,任何對近代中國史感興趣的人都應該讀它,任何關心專制的國家領導人如何藉由傳播一個簡單的想法而導致一場國家災難的人,也都應該讀它,不過這在某種程度上需要想像力。

──《觀察家報》

馮客《解放的悲劇》迫使毛澤東的信徒面對現實,並且有所成長。馮客先生以《毛澤東的大饑荒》以及《解放的悲劇》作為三部曲之首二部……一九六六至一九六九年,我在北京擔任外交官,並親眼目睹文化大革命,因此我非常期待馮客先生在第三部的分析。

──喬治‧瓦登,《華爾街日報》

如同在前一部作品中所做的,馮客涉入醜陋的現實之中……(並且)統整其嚴肅之研究,以呈現毛澤東如何持續地灌輸人民不當思想,只為了殘酷地役使人民。在毛澤東信條的「華麗表面」之下,作者巧妙地揭露暴力與苦難。

──《科克斯評論》

馮客出版於二○一○年的《毛澤東的大饑荒》贏得二○一一年英國廣播公司(BBC)「塞繆爾‧約翰遜獎」(Samuel Johnson Prize for Non-Fiction),而其前傳一樣精彩並且緊扣人心……是對這段殘酷歷史的重要研究。

──《出版人週刊》

關於中國共產革命的精彩報導。這場革命讓數億人民遭受暴力、面對脅迫,也無法等到承諾兌現的一日。中國政府嚴禁討論這段歷史,但對任何想了解當前北京政權的人來說,這本書能提供非常重要的背景知識。

──安‧艾普邦姆,《古拉格的歷史》作者

一黨獨大的國家控制過去一如他們控制群眾,他們通常會禁絕一切與歷史有關的討論。本世紀知識分子最大的挑戰便是從歷史層面對中華人民共和國做出評價──即使它仍然存在。馮客利用本書讓目前頗受質疑的中國政權起源成為清晰易讀的文本。

──提姆‧史奈德,《染血之國:希特勒與史達林掌控下的歐洲》作者

馮客的書最大的價值在於它不只是恐怖的數據……他非常清楚地說明這個革命後的國家的運作方式、革命後產生多龐大的暴力、人民為何彼此殺戮,以及暴行的目的。

──《紐約書評》

《解放的悲劇》細緻地寫出當代中國歷史中最關鍵的十二年……是一份對於一個國家如何扭曲樂觀主義,並且緩慢地陷入錯亂的沉著研究……這本書必讀。

──《時代雜誌》

創新之作……馮客揭露中國一九五八至一九六二年間的大饑荒,而且在這本毫不隱瞞的前傳中,他以嚴肅的研究精神,不輕易放過對中國一九四五至一九五七年間的革命的批評……對這本書的最低評價就是主流的學術研究都必須參考本書,尤其是與本書研究年代相同的《劍橋中國史》第十四卷必須重寫。

──《周日泰晤士報》

對該社會之形成的出色且有力報導……馮客以具有人道關懷且清晰的文筆描述出中華人民共和國成立之代價,讀過的人皆無法認同獨裁政權。本書雖然令人驚懼,但是揭露此革命核心中的黑暗性,對所有想要理解世界上最重要革命之一的人來說,本書為必讀作品。

──《衛報》

本書是檔案研究的重要作品……馮客高明地在全書中穿插人民的聲音,讓本書擁有強烈的人性向度。

──《金融時報》

作為研究中國的歷史學家,馮客拿起大槌來顛覆的,也許是當代中國歷史最後的過時信仰……以清晰的新思維分析舊檔案,所浮現出來的就是毛澤東政策的災難性。

──《旁觀者雜誌》

讀完馮客這本令人震驚的書之後,你必能認識共產主義領導權之殘忍。這個政權將土地收為國有,加上其現代化政策,迫使中國農村居民面對巨大的傷痛與損失。在這場夢魘中,連痲瘋病院也不再安全。

──《周日泰晤士報》,年度歷史好書

《周日泰晤士報》年度歷史好書、入圍歐威爾獎

《觀察家報》、《華爾街日報》、《科克斯評論》、《出版人週刊》、《紐約書評》、《時代雜誌》、《衛報》、《金融時報》……推薦!

以人民視角書寫中國革命史的最新觀點!揭開毛澤東宣傳假面,還原中共建國真相!

人民發聲的歷史,是正史難以承載的生命重量。來自中國檔案館的大量證據,揭開黃金時代的恐怖真相!

中國共產黨將1949年的勝利稱作「解放」,看到這個詞,人們通常會聯想到興高采烈的群眾湧上街頭慶祝重獲自由的情景。然而在中國,「解放」和「革命」的故事卻與和平、自由及正義無關,而是充滿了精心策劃的恐怖和有組織的暴力。解放後,廣大中國人民面對的是「一座精心設計的奧許維茲思想集中營」。共產黨政權建立不到十年,已經無人敢反對毛主席。

首當其衝的是地主,共產黨在農村發動的土地改革,其實是黨和窮人之間的血腥交易、一場精心策劃的殺戮,導致兩百萬地主遭到清算。接著是鎮壓反革命的恐怖運動,目地是消滅所有黨的敵人,毛澤東甚至設定了殺人指標。為達成殺人指標,幹部們往往只是隨機挑選殺害對象,最後有將近兩百萬人遇害。然後是少數民族、宗教團體、農民、藝術家、企業家、工商業主、教師、學者,以及對各項政策提出質疑的黨員……

《解放的悲劇:中國革命史1945-1957(當代中國史學家馮客三部曲)》的主角就是受到這場巨大災難影響的普通人。他們的故事大多被歷史所淹沒,因為官方的宣傳報導中只充斥著大量領導人的談話,而這些談話只是描述了一個他們想要建成的社會,最多只能算是設計藍圖,並不能反映社會現實,而且通常只提到工人和農民中的模範人物,找不到有血有肉的普通人。

當代中國史學家、《文化大革命:人民的歷史1962-1976》作者馮客擷取近年才得以公開的檔案資料。他所蒐集的數百份來自中國各檔案館、從未解密的檔案文件中,包括祕密警察的報告、未經篡改的高級領導人的演講、在思想改造運動中寫的悔過書、對農村反抗事件的調查報告、鎮反運動的詳細統計資料、工人工作條件的調查、普通人的上訪信件等內容。輔以各種回憶錄、信件和日記,以及親身經歷者的記述,勾勒出那些革命的主要參與者和受害者的真實故事。

那些早期的親歷者所留下的證詞,通常被同情共產黨政權的學者所忽視,但他們的描述如今恰可與檔案資料互相參證,對研究歷史的真相幫助很大。透過這群有血有肉的普通人的故事,讀者獲致前所未有的機會,得以穿透中共宣傳的表相,接櫫毛澤東政權下最慘烈的時代悲劇。

※ 國際知名學者專家、媒體一致推薦

對毛澤東殘暴王朝極具吸引力、精彩的描繪,奠基於最新的研究,而書寫則帶有巨大的敘事感染力──非常吸引人。

──蒙提費歐里,著名歷史學家

對世上巨大罪行之一進行歷史調查的傑作。

──《新政治家》

一本精彩絕倫的書,任何對近代中國史感興趣的人都應該讀它,任何關心專制的國家領導人如何藉由傳播一個簡單的想法而導致一場國家災難的人,也都應該讀它,不過這在某種程度上需要想像力。

──《觀察家報》

馮客《解放的悲劇》迫使毛澤東的信徒面對現實,並且有所成長。馮客先生以《毛澤東的大饑荒》以及《解放的悲劇》作為三部曲之首二部……一九六六至一九六九年,我在北京擔任外交官,並親眼目睹文化大革命,因此我非常期待馮客先生在第三部的分析。

──喬治‧瓦登,《華爾街日報》

如同在前一部作品中所做的,馮客涉入醜陋的現實之中……(並且)統整其嚴肅之研究,以呈現毛澤東如何持續地灌輸人民不當思想,只為了殘酷地役使人民。在毛澤東信條的「華麗表面」之下,作者巧妙地揭露暴力與苦難。

──《科克斯評論》

馮客出版於二○一○年的《毛澤東的大饑荒》贏得二○一一年英國廣播公司(BBC)「塞繆爾‧約翰遜獎」(Samuel Johnson Prize for Non-Fiction),而其前傳一樣精彩並且緊扣人心……是對這段殘酷歷史的重要研究。

──《出版人週刊》

關於中國共產革命的精彩報導。這場革命讓數億人民遭受暴力、面對脅迫,也無法等到承諾兌現的一日。中國政府嚴禁討論這段歷史,但對任何想了解當前北京政權的人來說,這本書能提供非常重要的背景知識。

──安‧艾普邦姆,《古拉格的歷史》作者

一黨獨大的國家控制過去一如他們控制群眾,他們通常會禁絕一切與歷史有關的討論。本世紀知識分子最大的挑戰便是從歷史層面對中華人民共和國做出評價──即使它仍然存在。馮客利用本書讓目前頗受質疑的中國政權起源成為清晰易讀的文本。

──提姆‧史奈德,《染血之國:希特勒與史達林掌控下的歐洲》作者

馮客的書最大的價值在於它不只是恐怖的數據……他非常清楚地說明這個革命後的國家的運作方式、革命後產生多龐大的暴力、人民為何彼此殺戮,以及暴行的目的。

──《紐約書評》

《解放的悲劇》細緻地寫出當代中國歷史中最關鍵的十二年……是一份對於一個國家如何扭曲樂觀主義,並且緩慢地陷入錯亂的沉著研究……這本書必讀。

──《時代雜誌》

創新之作……馮客揭露中國一九五八至一九六二年間的大饑荒,而且在這本毫不隱瞞的前傳中,他以嚴肅的研究精神,不輕易放過對中國一九四五至一九五七年間的革命的批評……對這本書的最低評價就是主流的學術研究都必須參考本書,尤其是與本書研究年代相同的《劍橋中國史》第十四卷必須重寫。

──《周日泰晤士報》

對該社會之形成的出色且有力報導……馮客以具有人道關懷且清晰的文筆描述出中華人民共和國成立之代價,讀過的人皆無法認同獨裁政權。本書雖然令人驚懼,但是揭露此革命核心中的黑暗性,對所有想要理解世界上最重要革命之一的人來說,本書為必讀作品。

──《衛報》

本書是檔案研究的重要作品……馮客高明地在全書中穿插人民的聲音,讓本書擁有強烈的人性向度。

──《金融時報》

作為研究中國的歷史學家,馮客拿起大槌來顛覆的,也許是當代中國歷史最後的過時信仰……以清晰的新思維分析舊檔案,所浮現出來的就是毛澤東政策的災難性。

──《旁觀者雜誌》

讀完馮客這本令人震驚的書之後,你必能認識共產主義領導權之殘忍。這個政權將土地收為國有,加上其現代化政策,迫使中國農村居民面對巨大的傷痛與損失。在這場夢魘中,連痲瘋病院也不再安全。

──《周日泰晤士報》,年度歷史好書

毛澤東的大饑荒:中國浩劫史1958-1962(當代中國史學家馮客三部曲) [图书] 谷歌图书

8.0 (8 个评分)

作者:

馮客(Frank Dikotter)

聯經出版事業公司

2021

- 7

★★★馮客經典作品全新中文譯本★★★★英國塞繆爾.約翰遜獎(Samuel Johnson Prize)得獎作品★改寫中國近代史的權威鉅著,了解20世紀中國史必讀之書

一場奪去至少4500萬人性命的大饑荒,是天災還是人禍?一部傑出的歷史調查,揭示了世界歷史上最惡劣的罪行之一

「這本書比你讀過的任何一本書都要可怕,那些毫無人性的人,特別是被意識形態主宰的人,令每一頁都不忍卒睹……震懾人心……馮客為歷史做出了貢獻,也為中國人——等他們有朝一日能夠讀到這本書時——做出了貢獻。」——《彭博商業週刊》(Bloomberg)

中國近代史上最瘋狂、黑暗、悲慘的一頁二十世紀最大人禍真相的解密與重構

1958至1962年,中國變成了人間地獄。毛澤東將全國推向大躍進的狂潮,企圖以這種方式在十五年內趕上並超過英國。這場試驗最終導致了中國歷史上前所未有的大災難,奪去了數千萬人的生命。

馮客用精彩的文筆和豐富的細節,為我們呈現了一段被人們廣為猜測卻從未得知全貌的歷史。他查閱大量中國共產黨的檔案——不只中央檔案,還有各省省級檔案館,與不同地區的市級和縣級檔案館所藏資料,其中包括公安局的機密報告、黨內高層會議的詳細紀錄、未經修改的重要領導人的原始講話、農村工作的情況調查、集體殺戮案件的調查、祕密的民意調查與普通老百姓的檢舉信等等。這些檔案長久以來一直對外界保密,只有少數最受黨信任的歷史學者才能查閱,但在檔案法頒布之後,數千份中央及地方的檔案一度對外開放,徹底改變了人們研究毛澤東時代的方法。也是透過這些檔案,馮客得以拼湊出那段中國官方亟欲遺忘、不欲人知的過往。

本書的英文版出版後,立刻引起國際間的重視與討論,更贏得英國最具代表性的非小說類書獎——塞繆爾.約翰遜獎(Samuel Johnson Prize,後改稱巴美列.捷福獎 Baillie Gifford Prize)。評審團給予此書高度讚譽,有位評審稱「本書不僅在當下顯得重要,隨著中國在世界變得越來越有影響力、更為人所重視,它在某種程度上也會變得更為重要。」另一位評審則稱,馮客之作完全改變了他對於二十世紀的認識。過去西方世界談論二十世紀獨裁政權帶來的災難,多半聚焦希特勒與史達林,《毛澤東的大饑荒》一書則讓許多西方讀者警覺,當代中國也曾發生過這麼一段悲劇般的歷史。

當年的毛澤東想透過大躍進把中國提升為超級大國,並藉此向世人證明共產主義的力量,但終究痴人說夢,事與願違。然而在馮客之前,從未有人如此明確地證明這一點。大躍進運動最終發展成「人類歷史上最大規模的群體性殺戮之一」——至少四、五千萬人因過度勞累、飢餓或遭毒打而死;不僅如此,它還造成人類歷史上對建築物最大規模的崩毀、對自然環境帶來災難性的破壞。馮客透過龐雜檔案研究及內部人士採訪,以生動的敘述,把決策層的內幕與百姓的日常生活聯繫在一起,為死者和弱者發聲,這種寫法在同類題材的研究中絕無僅有,深刻挖掘出最貼近史實的闃黑面貌,令人怵目驚心、更令人掩卷嘆息。

《毛澤東的大饑荒》是想要認識二十世紀中國歷史的必讀之作。本次推出的新譯本,全面改正了原譯本的錯誤與疏漏,也讓馮客的經典作品以更為貼近原作的模樣,忠實呈現於中文世界的讀者面前。幾十年過去了,但往事並未如煙,當年那段時代的黑暗、政治的瘋狂,以及許許多多消逝在歷史中的無辜生命,都將因馮客的書寫而被世人所記憶。

強力推薦余敏玲〈中研院近史所研究員〉李志德〈鏡文學副總編輯、資深媒體工作者〉汪浩〈作家、牛津大學國際關係博士〉陳耀煌〈中研院近史所副研究員〉黃克武〈中研院近史所特聘研究員〉顏擇雅〈出版人、作家〉

國際讚譽一部傑出的歷史調查,揭示了世界歷史上最惡劣的罪行之一。本書揭示了(大饑荒)的恐怖程度,對於任何想了解二十世紀歷史的人,都是不可多得的必讀的佳作。——《新政治家》(New Statesman)

勇氣和才華兼備。這本書的成就無與倫比,它向世人證明毛澤東導致了那場大饑荒……正因為有本書這樣如此傑出的研究,數百萬逝者的後人才得以了解發生在他們先輩身上的悲劇。馮客重構了中國大躍進運動導致的悲劇,證明毛澤東是歷史上最大的惡魔之一……馮客的筆調冷靜節制,他讓書中的人物為自己發聲。馮客這項出色的研究,告訴我們大饑荒如何將1950年代的大躍進和1960年代席捲中國的文化大革命聯繫在一起。透過他的研究,中國人民終於知道了那些歷史罪人的名字,儘管對大多數人來說,如今追究他們的責任已經為時過晚了。——《星期日泰晤士報》(Sunday Times)

本書是對歷史上規模最大、最致命的一次饑荒所做的最具權威性、最全面的研究。——張戎,《鴻》、《毛澤東》、《慈禧》暢銷傳記作家

引人入勝……透過對檔案的細緻分析,馮客的研究證明毛澤東政權造成了世界歷史上最大規模「人為的饑荒」。——《每日快報》(Daily Express)

一項勇敢的研究……揭示了災難的全部含義。——《經濟學人》(Economist)

《毛澤東的大饑荒》用前所未有的細節揭示了一個可怕的故事。——《獨立報》(Independent)

講述了一個令人痛心的故事。——《星期日標準報》(Evening Standard)

一流的研究。人們會記住,身為統治者的毛澤東發動和主導了人類歷史上破壞性最大的一次人為災難。毛在中國歷史上的形象從此明確無疑了。在很大程度上,正是馮客的這本書幫助人們認清了毛的真面目。——《紐約書評》(New York Review of Books)

這本書讓毛聲譽掃地,淪為希特勒和史達林一類的惡魔……對於毛的種種恐怖罪行,本書做了最好、最新的呈現。無論是從事中國研究的學者,還是想了解真實中國的一般讀者,都會從馮客的研究中獲益。遲早有一天,中國人也會稱讚他。——《文學評論》(Literary Review)

一個國家透過全民動員,企圖迅速實現工業和農業的現代化,以創造一個共產主義的烏托邦,最終卻因官員的腐敗和無能而失敗,並導致四千五百萬人喪生。本書用生動的細節和求真的勇氣講述了這個故事。——《泰晤士報》(The Times)

馮客流暢的敘事使這本書讀來令人著迷。——《都市日報》(Metro)

本書是一本傑作。馮客教授做了細緻的研究,通過鑽研中文檔案,他揭示了許多驚人的細節,同時提出了深刻的洞見。這本書讓人們對大饑荒有了許多新的認識,但最重要的是提醒我們,二十世紀的歷史需要加以重新審視。——賈斯柏.貝克(Jasper Backer),《旁觀者》(Spectator)

馮客用冷峻的筆墨,對毛的個性和心理進行了深刻描繪,證明毛確實是一個性情殘酷卻又懦弱卑怯、冷酷無情而又報復心極強的人……描寫得非常坦率。——《紐約客》(New Yorker)

本書基於最新的研究,用高超的敘事技巧,講述了一場造成四千五百萬人死亡的人為的大饑荒。作者對毛的宮廷政治描述得引人入勝,刻畫了從獨裁者及其黨羽到普通村夫的眾多人物。——西蒙.蒙蒂菲奧里(Simon Sebag Montefiore),《史達林:紅沙皇宮》(Stalin: the Court of the Red Tsar)作者

本書基於新近開放的檔案資料,對中國的大躍進運動秉筆直書……讀來令人耳目一新,毛骨悚然。中國歷史上如此黑暗的一頁,亟待人們更進一步的研究。——《科克斯書評》(Kirkus Reviews)

本書呈現了大量關於苦難的敘述,其中既有統計資料,也有殘酷的事例,還有對災難負有責任的領導人的自我辯解。——《出版者週刊》(Publishers Weekly)

這本書比你讀過的任何一本書都要可怕,那些毫無人性的人,特別是被意識形態主宰的人,令每一頁都不忍卒睹……震懾人心……馮客為歷史做出了貢獻,也為中國人——等他們有朝一日能夠讀到這本書時——做出了貢獻。——《彭博商業週刊》(Bloomberg)

一本傑作,定義了學術的新標竿。——《台北時報》(Taipei Times)

令人震驚。——邁克爾.博利格(Michael Burleigh),《每日電訊報》(The Daily Telegraph)

聞所未聞,令人痛心。——《倫敦旗幟晚報》(London Evening Standard)

一本傑作,其內容不僅是關於中國的現代史,更告訴我們在一個專制的國家裡,領導人的一個簡單想法,在大肆宣傳之下,可以給國家招致怎樣的災禍——在這本書中,災禍的程度已遠遠超出了人們的想像。——《觀察家報》(The Observer)

一場奪去至少4500萬人性命的大饑荒,是天災還是人禍?一部傑出的歷史調查,揭示了世界歷史上最惡劣的罪行之一

「這本書比你讀過的任何一本書都要可怕,那些毫無人性的人,特別是被意識形態主宰的人,令每一頁都不忍卒睹……震懾人心……馮客為歷史做出了貢獻,也為中國人——等他們有朝一日能夠讀到這本書時——做出了貢獻。」——《彭博商業週刊》(Bloomberg)

中國近代史上最瘋狂、黑暗、悲慘的一頁二十世紀最大人禍真相的解密與重構

1958至1962年,中國變成了人間地獄。毛澤東將全國推向大躍進的狂潮,企圖以這種方式在十五年內趕上並超過英國。這場試驗最終導致了中國歷史上前所未有的大災難,奪去了數千萬人的生命。

馮客用精彩的文筆和豐富的細節,為我們呈現了一段被人們廣為猜測卻從未得知全貌的歷史。他查閱大量中國共產黨的檔案——不只中央檔案,還有各省省級檔案館,與不同地區的市級和縣級檔案館所藏資料,其中包括公安局的機密報告、黨內高層會議的詳細紀錄、未經修改的重要領導人的原始講話、農村工作的情況調查、集體殺戮案件的調查、祕密的民意調查與普通老百姓的檢舉信等等。這些檔案長久以來一直對外界保密,只有少數最受黨信任的歷史學者才能查閱,但在檔案法頒布之後,數千份中央及地方的檔案一度對外開放,徹底改變了人們研究毛澤東時代的方法。也是透過這些檔案,馮客得以拼湊出那段中國官方亟欲遺忘、不欲人知的過往。

本書的英文版出版後,立刻引起國際間的重視與討論,更贏得英國最具代表性的非小說類書獎——塞繆爾.約翰遜獎(Samuel Johnson Prize,後改稱巴美列.捷福獎 Baillie Gifford Prize)。評審團給予此書高度讚譽,有位評審稱「本書不僅在當下顯得重要,隨著中國在世界變得越來越有影響力、更為人所重視,它在某種程度上也會變得更為重要。」另一位評審則稱,馮客之作完全改變了他對於二十世紀的認識。過去西方世界談論二十世紀獨裁政權帶來的災難,多半聚焦希特勒與史達林,《毛澤東的大饑荒》一書則讓許多西方讀者警覺,當代中國也曾發生過這麼一段悲劇般的歷史。

當年的毛澤東想透過大躍進把中國提升為超級大國,並藉此向世人證明共產主義的力量,但終究痴人說夢,事與願違。然而在馮客之前,從未有人如此明確地證明這一點。大躍進運動最終發展成「人類歷史上最大規模的群體性殺戮之一」——至少四、五千萬人因過度勞累、飢餓或遭毒打而死;不僅如此,它還造成人類歷史上對建築物最大規模的崩毀、對自然環境帶來災難性的破壞。馮客透過龐雜檔案研究及內部人士採訪,以生動的敘述,把決策層的內幕與百姓的日常生活聯繫在一起,為死者和弱者發聲,這種寫法在同類題材的研究中絕無僅有,深刻挖掘出最貼近史實的闃黑面貌,令人怵目驚心、更令人掩卷嘆息。

《毛澤東的大饑荒》是想要認識二十世紀中國歷史的必讀之作。本次推出的新譯本,全面改正了原譯本的錯誤與疏漏,也讓馮客的經典作品以更為貼近原作的模樣,忠實呈現於中文世界的讀者面前。幾十年過去了,但往事並未如煙,當年那段時代的黑暗、政治的瘋狂,以及許許多多消逝在歷史中的無辜生命,都將因馮客的書寫而被世人所記憶。

強力推薦余敏玲〈中研院近史所研究員〉李志德〈鏡文學副總編輯、資深媒體工作者〉汪浩〈作家、牛津大學國際關係博士〉陳耀煌〈中研院近史所副研究員〉黃克武〈中研院近史所特聘研究員〉顏擇雅〈出版人、作家〉

國際讚譽一部傑出的歷史調查,揭示了世界歷史上最惡劣的罪行之一。本書揭示了(大饑荒)的恐怖程度,對於任何想了解二十世紀歷史的人,都是不可多得的必讀的佳作。——《新政治家》(New Statesman)

勇氣和才華兼備。這本書的成就無與倫比,它向世人證明毛澤東導致了那場大饑荒……正因為有本書這樣如此傑出的研究,數百萬逝者的後人才得以了解發生在他們先輩身上的悲劇。馮客重構了中國大躍進運動導致的悲劇,證明毛澤東是歷史上最大的惡魔之一……馮客的筆調冷靜節制,他讓書中的人物為自己發聲。馮客這項出色的研究,告訴我們大饑荒如何將1950年代的大躍進和1960年代席捲中國的文化大革命聯繫在一起。透過他的研究,中國人民終於知道了那些歷史罪人的名字,儘管對大多數人來說,如今追究他們的責任已經為時過晚了。——《星期日泰晤士報》(Sunday Times)

本書是對歷史上規模最大、最致命的一次饑荒所做的最具權威性、最全面的研究。——張戎,《鴻》、《毛澤東》、《慈禧》暢銷傳記作家

引人入勝……透過對檔案的細緻分析,馮客的研究證明毛澤東政權造成了世界歷史上最大規模「人為的饑荒」。——《每日快報》(Daily Express)

一項勇敢的研究……揭示了災難的全部含義。——《經濟學人》(Economist)

《毛澤東的大饑荒》用前所未有的細節揭示了一個可怕的故事。——《獨立報》(Independent)

講述了一個令人痛心的故事。——《星期日標準報》(Evening Standard)

一流的研究。人們會記住,身為統治者的毛澤東發動和主導了人類歷史上破壞性最大的一次人為災難。毛在中國歷史上的形象從此明確無疑了。在很大程度上,正是馮客的這本書幫助人們認清了毛的真面目。——《紐約書評》(New York Review of Books)

這本書讓毛聲譽掃地,淪為希特勒和史達林一類的惡魔……對於毛的種種恐怖罪行,本書做了最好、最新的呈現。無論是從事中國研究的學者,還是想了解真實中國的一般讀者,都會從馮客的研究中獲益。遲早有一天,中國人也會稱讚他。——《文學評論》(Literary Review)

一個國家透過全民動員,企圖迅速實現工業和農業的現代化,以創造一個共產主義的烏托邦,最終卻因官員的腐敗和無能而失敗,並導致四千五百萬人喪生。本書用生動的細節和求真的勇氣講述了這個故事。——《泰晤士報》(The Times)

馮客流暢的敘事使這本書讀來令人著迷。——《都市日報》(Metro)

本書是一本傑作。馮客教授做了細緻的研究,通過鑽研中文檔案,他揭示了許多驚人的細節,同時提出了深刻的洞見。這本書讓人們對大饑荒有了許多新的認識,但最重要的是提醒我們,二十世紀的歷史需要加以重新審視。——賈斯柏.貝克(Jasper Backer),《旁觀者》(Spectator)

馮客用冷峻的筆墨,對毛的個性和心理進行了深刻描繪,證明毛確實是一個性情殘酷卻又懦弱卑怯、冷酷無情而又報復心極強的人……描寫得非常坦率。——《紐約客》(New Yorker)

本書基於最新的研究,用高超的敘事技巧,講述了一場造成四千五百萬人死亡的人為的大饑荒。作者對毛的宮廷政治描述得引人入勝,刻畫了從獨裁者及其黨羽到普通村夫的眾多人物。——西蒙.蒙蒂菲奧里(Simon Sebag Montefiore),《史達林:紅沙皇宮》(Stalin: the Court of the Red Tsar)作者

本書基於新近開放的檔案資料,對中國的大躍進運動秉筆直書……讀來令人耳目一新,毛骨悚然。中國歷史上如此黑暗的一頁,亟待人們更進一步的研究。——《科克斯書評》(Kirkus Reviews)

本書呈現了大量關於苦難的敘述,其中既有統計資料,也有殘酷的事例,還有對災難負有責任的領導人的自我辯解。——《出版者週刊》(Publishers Weekly)

這本書比你讀過的任何一本書都要可怕,那些毫無人性的人,特別是被意識形態主宰的人,令每一頁都不忍卒睹……震懾人心……馮客為歷史做出了貢獻,也為中國人——等他們有朝一日能夠讀到這本書時——做出了貢獻。——《彭博商業週刊》(Bloomberg)

一本傑作,定義了學術的新標竿。——《台北時報》(Taipei Times)

令人震驚。——邁克爾.博利格(Michael Burleigh),《每日電訊報》(The Daily Telegraph)

聞所未聞,令人痛心。——《倫敦旗幟晚報》(London Evening Standard)

一本傑作,其內容不僅是關於中國的現代史,更告訴我們在一個專制的國家裡,領導人的一個簡單想法,在大肆宣傳之下,可以給國家招致怎樣的災禍——在這本書中,災禍的程度已遠遠超出了人們的想像。——《觀察家報》(The Observer)

寻找家园 [图书] 豆瓣 谷歌图书 Goodreads

In Search of My Homeland: A Memoir of a Chinese Labor Camp

8.7 (14 个评分)

作者:

高尔泰

北京十月文艺出版社

2014

- 5

《寻找家园》是一部担当之书。高尔泰用一本书书写一生,苍莽浑厚、精洁优美。他的文字是历史的真实回忆,更是对人性的深层揭示、对灵魂的深度挖掘。高尔泰用文字还原了许多琐碎小事和日常感觉,他在废墟上拾捡零落的碎片,细心擦洗、审视,慢慢地积攒、拼合,在时间缓缓的水纹中逐渐恢复其轮廓,丰富着大历史。高尔泰的故事把我们带回历史的迷雾中,和他一起目击了人的倾轧、屈服、扭曲和抗争,目击了生命的脆弱和复杂,目击了宏大事件中的精微细节。他的文字炉火纯青,朴实而细腻,融合了画家的直觉和哲学家的智慧。一种稀有的、似古君子的强健宽厚之风贯穿全书。

编辑推荐

高尔泰的文字就像古城墙上的石砖,一块块沉重、坚硬、沉默地砌在那里。那些痛彻心扉的记忆居然能在他笔下转化成平淡的话语。没有高屋建瓴式的空话,又不陷溺于个人的琐碎遭遇中。行文有情但不煽情,冷静而不冷酷。文字里看不到因侮辱和折磨所产生的幽怨、暴戾或故作洒脱,不呐喊、不发泄、不做作,不求一己之快。读读这本书吧,相信你一定会有被震撼的感觉。

名人推荐

《寻找家园》可以说是高尔泰的一个回忆录跟自传,当年一出就已经很轰动,其中一个理由是里面牵涉到了一些的历史中的人物的争论,那些争论我们姑且不去管它,但是以书论书,这的确是一本很坦诚,而且没想到身为非常著名的画家的高尔泰先生的文笔好的这么厉害,就是非常的干净,尤其在写景写人的时候简直是栩栩如生,真不愧别具一格的画家之眼。 ——梁文道

媒体推荐

80年代凭借其美学论著,高尔泰为中国的新启蒙运动既鼓且呼,那时他体现出来的是知识分子责任感和使命感。现在,他又以流散知识分子的身份,以自己的才胆识力,为我们这个苦难的民族,为那段被人淡忘的历史留下了一份珍贵的证词。而对于高尔泰本人来说,我们更愿意借用他写岳母的话来指认《寻找家园》的意义:“写作把她的人生,高扬到了抒情诗的境界,这就够了。”——《南方周末》

编辑推荐

高尔泰的文字就像古城墙上的石砖,一块块沉重、坚硬、沉默地砌在那里。那些痛彻心扉的记忆居然能在他笔下转化成平淡的话语。没有高屋建瓴式的空话,又不陷溺于个人的琐碎遭遇中。行文有情但不煽情,冷静而不冷酷。文字里看不到因侮辱和折磨所产生的幽怨、暴戾或故作洒脱,不呐喊、不发泄、不做作,不求一己之快。读读这本书吧,相信你一定会有被震撼的感觉。

名人推荐

《寻找家园》可以说是高尔泰的一个回忆录跟自传,当年一出就已经很轰动,其中一个理由是里面牵涉到了一些的历史中的人物的争论,那些争论我们姑且不去管它,但是以书论书,这的确是一本很坦诚,而且没想到身为非常著名的画家的高尔泰先生的文笔好的这么厉害,就是非常的干净,尤其在写景写人的时候简直是栩栩如生,真不愧别具一格的画家之眼。 ——梁文道

媒体推荐

80年代凭借其美学论著,高尔泰为中国的新启蒙运动既鼓且呼,那时他体现出来的是知识分子责任感和使命感。现在,他又以流散知识分子的身份,以自己的才胆识力,为我们这个苦难的民族,为那段被人淡忘的历史留下了一份珍贵的证词。而对于高尔泰本人来说,我们更愿意借用他写岳母的话来指认《寻找家园》的意义:“写作把她的人生,高扬到了抒情诗的境界,这就够了。”——《南方周末》

革命前的寧靜 [图书] 豆瓣 博客來

The Quiet Before: On the Unexpected Origins of Radical Ideas

作者:

蓋爾·貝克曼Gal Beckerman

译者:

劉議方

黑體文化

2023

- 6

一封封書信和地下刊物,如何成為革命的發動機?

臉書和推特又如何限制人們的想像力?

本書帶你穿越時空,回到11個歷史現場

探索種種激進想法,透過不同媒介迸發的時刻。

改變人們思想意識的革命,究竟是轟轟烈烈的,還是緩慢孕育的?美國資深媒體編輯蓋爾.貝克曼試圖告訴你,推動革命的想法,其實更常是在安靜私密的空間中交流成形的。革命先驅們在狹小隱蔽的角落竊竊私語、構築理想,並慎重討論如何實現他們的目標。而人們為求變革所運用的媒介科技,往往扮演了關鍵的角色。

本書帶領讀者穿越時空,考察人們如何用各種不同的媒介交流互動、一點一滴地醞釀革命。從17世紀推動科學革命的信件往返,到1830年代的英國工人爭取投票權的請願書,再到百年後非洲的黃金海岸反抗殖民者的報紙,1990年代讓女性發出憤怒之聲的小誌,乃至新冠疫情大流行時,流行病學家和醫師在無能政府的陰影下,利用通訊軟體來自救。

在本書描繪的11個歷史現場中,都揭示了具有深遠影響的社會運動──從去殖民化到女性主義──皆是在相對封閉的關係網中形成的,這個私密的人際空間令某一個群體能孕育出之後廣泛傳播的概念和思想。然而,本書也敲醒警鐘:當下由社群媒體主導的世界,正令這樣的空間加速消逝,也導致阿拉伯之春、佔領華爾街和「黑人的命也是命」等運動未能發揮其潛力而功虧一簣。

本書如同一場精彩的媒介與社會運動辯證之旅,除了讓我們重新思考過往媒介所蘊含的核心價值,也為社會變革的出路指明了方向。

※本書聚焦11個歷史場景,在此先睹為快:

‧1635年,法國的天文學家佩雷斯克用成千上萬封「信件」召集分散各地的人們觀測月食,成功測量經度並重繪了世界地圖。

‧1839年,英國的憲章運動領導人歐康納募集了百萬名工人連署的「請願書」,為工人普選權的實現打下基礎。

‧1913年,義大利的未來主義者提出一份又一份充滿想像力的前衛「宣言」,激發藝術家米娜.洛伊也寫下《女性主義宣言》。

‧1935年,在非洲的英屬黃金海岸,由當地人創辦的《西非時報》和《非洲早報》,吹響了非洲民眾反抗殖民統治的號角。

‧1968年,蘇聯的異議分子娜塔莉亞.戈巴涅夫斯卡亞藉由秘密傳遞地下刊物「薩秘茲達」,記錄極權的暴行並散播人權的種子。

‧1992年,美國的年輕女孩們透過拼貼自製「小誌」,向主流社會和男性主宰的龐克音樂界發出桀驁不馴的「暴女」之聲。

‧1985年,一群舊金山的科技宅在網路上創造了史上第一個虛擬社群「WELL」,探測了線上交流的尺度和可能。

‧2011年,不滿獨裁統治者的埃及人在「臉書」上動員集結,點燃阿拉伯之春的怒火,卻在推翻政權後陷入臉書打造的困境。

‧2017年,白人至上主義者齊聚在線上平台「Discord」的封閉聊天室中,密謀一場示威遊行,夢想將極右翼思想帶入美國社會。

‧2020年,因政府無能應對新冠病毒,流行病學家和醫師利用「電子郵件」、「WhatsApp」和「推特」建立的群組,共商正確的防疫對策。

‧2020年,「黑人的命也是命」運動者反思「社群媒體」為運動帶來的利弊,並投身於組織社區民眾、將政治訴求帶入體制內的變革中。

臉書和推特又如何限制人們的想像力?

本書帶你穿越時空,回到11個歷史現場

探索種種激進想法,透過不同媒介迸發的時刻。

改變人們思想意識的革命,究竟是轟轟烈烈的,還是緩慢孕育的?美國資深媒體編輯蓋爾.貝克曼試圖告訴你,推動革命的想法,其實更常是在安靜私密的空間中交流成形的。革命先驅們在狹小隱蔽的角落竊竊私語、構築理想,並慎重討論如何實現他們的目標。而人們為求變革所運用的媒介科技,往往扮演了關鍵的角色。

本書帶領讀者穿越時空,考察人們如何用各種不同的媒介交流互動、一點一滴地醞釀革命。從17世紀推動科學革命的信件往返,到1830年代的英國工人爭取投票權的請願書,再到百年後非洲的黃金海岸反抗殖民者的報紙,1990年代讓女性發出憤怒之聲的小誌,乃至新冠疫情大流行時,流行病學家和醫師在無能政府的陰影下,利用通訊軟體來自救。

在本書描繪的11個歷史現場中,都揭示了具有深遠影響的社會運動──從去殖民化到女性主義──皆是在相對封閉的關係網中形成的,這個私密的人際空間令某一個群體能孕育出之後廣泛傳播的概念和思想。然而,本書也敲醒警鐘:當下由社群媒體主導的世界,正令這樣的空間加速消逝,也導致阿拉伯之春、佔領華爾街和「黑人的命也是命」等運動未能發揮其潛力而功虧一簣。

本書如同一場精彩的媒介與社會運動辯證之旅,除了讓我們重新思考過往媒介所蘊含的核心價值,也為社會變革的出路指明了方向。

※本書聚焦11個歷史場景,在此先睹為快:

‧1635年,法國的天文學家佩雷斯克用成千上萬封「信件」召集分散各地的人們觀測月食,成功測量經度並重繪了世界地圖。

‧1839年,英國的憲章運動領導人歐康納募集了百萬名工人連署的「請願書」,為工人普選權的實現打下基礎。

‧1913年,義大利的未來主義者提出一份又一份充滿想像力的前衛「宣言」,激發藝術家米娜.洛伊也寫下《女性主義宣言》。

‧1935年,在非洲的英屬黃金海岸,由當地人創辦的《西非時報》和《非洲早報》,吹響了非洲民眾反抗殖民統治的號角。

‧1968年,蘇聯的異議分子娜塔莉亞.戈巴涅夫斯卡亞藉由秘密傳遞地下刊物「薩秘茲達」,記錄極權的暴行並散播人權的種子。

‧1992年,美國的年輕女孩們透過拼貼自製「小誌」,向主流社會和男性主宰的龐克音樂界發出桀驁不馴的「暴女」之聲。

‧1985年,一群舊金山的科技宅在網路上創造了史上第一個虛擬社群「WELL」,探測了線上交流的尺度和可能。

‧2011年,不滿獨裁統治者的埃及人在「臉書」上動員集結,點燃阿拉伯之春的怒火,卻在推翻政權後陷入臉書打造的困境。

‧2017年,白人至上主義者齊聚在線上平台「Discord」的封閉聊天室中,密謀一場示威遊行,夢想將極右翼思想帶入美國社會。

‧2020年,因政府無能應對新冠病毒,流行病學家和醫師利用「電子郵件」、「WhatsApp」和「推特」建立的群組,共商正確的防疫對策。

‧2020年,「黑人的命也是命」運動者反思「社群媒體」為運動帶來的利弊,並投身於組織社區民眾、將政治訴求帶入體制內的變革中。