文化

遊牧者的抉擇 豆瓣

所属 作品: 游牧者的抉择

作者:

王明珂

聯經出版事業股份有限公司

2009

本書以人類學的游牧社會研究為基礎﹐重新詮釋考古與文獻所見的漢代中國北方三種游牧人群社會――草原游牧的匈奴﹐高原河谷游牧的西羌﹐與森林草原游牧的鮮卑與烏桓――以及他們與漢帝國間的互動。本書說明這些游牧人群﹐為了適存於華夏邊緣形成所造成的新情境﹐而發展各自的專化游牧生計﹐並形成特定社會政治組織﹐西羌的「部落」﹐匈奴的「國家」﹐以及烏桓﹑鮮卑的「部落聯盟」。他們藉此與漢帝國互動﹐在漢代形成不同的北方華夏邊緣﹔後來這三種北方華夏邊緣﹐又不同程度的延續至明清時期。

---------------

本书简体版由广西师范大学出版社于2008年12月率先推出,但内中是否有所删节修饰,则留待读者诸君自行比勘了。

---------------

本书简体版由广西师范大学出版社于2008年12月率先推出,但内中是否有所删节修饰,则留待读者诸君自行比勘了。

现代性 豆瓣

所属 作品: 现代性

8.9 (36 个评分)

作者:

汪民安

南京大学出版社

2012

- 6

没有哪个词比现代性这个词的解释更加纷繁多样的了。一般来说,现代性是16世纪以来首先出现在欧洲的社会事实和观念事实。但是,按照姚斯的考证,现代(modernus)一词在公元五世纪就出现了,这个词旨在将刚刚确定地位的基督教同旧的异教的罗马社会区别开来。正是在这个意义上,“现代”一词就意味着现在和过去的断裂。它在欧洲的反复使用,就是为了表现出一种新的时间意识,就是要同过去拉开距离而面向未来。它“把自己理解为新旧交替的成果”。[1]如果是这样的话,那么在历史上就会有各种各样的现代――在查理大帝时代,在12世纪,在启蒙时期,都会出现这样急于摆脱过去而欣喜地拥抱当前和未来的现代。这样的现代为求新的意志所主宰。但是,现在通常说的现代,在时间断裂的意义上,只是针对中世纪。只是在同中世纪剧烈的对照中,只是在整个社会的政治、经济、文化和观念同中世纪全面决裂的背景下,现代性才萌芽,它自身的独特性才斩露头角。

……这本小书从现代性的各个层面着手――这毫无疑问是考虑到了叙述的方便。事实上,现代性必须被视作是一个历史化的复杂的内部矛盾重重的悖论系统,在其中,必定是牵一发而动千钧。它像一艘巨轮一样,从16世纪开始慢慢驶离了完全由上帝宰制的那个中世纪码头。

……这本小书从现代性的各个层面着手――这毫无疑问是考虑到了叙述的方便。事实上,现代性必须被视作是一个历史化的复杂的内部矛盾重重的悖论系统,在其中,必定是牵一发而动千钧。它像一艘巨轮一样,从16世纪开始慢慢驶离了完全由上帝宰制的那个中世纪码头。

日本艺术的心与形 豆瓣

作者:

加藤周一

译者:

许秋寒

外语教学与研究出版社

2013

- 5

《日本艺术的心与形》是叶渭渠先生主编的《加藤周一作品》的第二部。该文集将日本著名作家、评论家、文学史家加藤周一的经典作品以文学、艺术、文化为主题结集翻译,分三部出版。《日本艺术的心与形》包括三部分,分别是文化艺术概论、日本艺术的心与形、日本艺术精神的考察。首先,加藤先生从艺术家在日本社会中的作用揭示了艺术家与社会的关系,认为艺术家的工作是“恢复艺术与大众联系的生命线”。其次,加藤先生从绘画、音乐、建筑、雕刻、陶瓷以及茶道等方面阐述了日本艺术独具的美。最后,他对艺术作品注入了思想性解释,从而揭示了作品的思想史意义。

美国电影美国文化 豆瓣

American Cinema/American Culture, 4e 所属 作品: 美国电影美国文化

作者:

[美] 约翰·贝尔顿

译者:

米静

/

马梦妮

…

四川人民出版社

2018

- 6

古根海姆奖学者潜心力作

一部史诗级的电影文化通识经典

一幅美国电影和大众文化交织更迭的动态“素描”

◎ 编辑推荐

这本书懂电影,更懂历史。

无需电影史、理论和美学等专业知识,不必像看传统电影史一样拼命硬记影人、片名,这本通识经典会用你最熟悉的视角——文化,把脑海中一部部零碎的类型片黏合成一片完整清晰的影史地图,帮你轻松建立美国电影史的知识框架!

◇◆◇

▲打破线性叙述传统,多主题、多角度审视好莱坞制作模式与大众文化的关系

▲定位具体时期,回顾类型片如何呈现美国大众的身份认同危机和精神矛盾

▲紧贴历史语境,剖析社会转型、技术革新、政治文化问题对电影题材、风格的重塑

▲百余幅剧照及历史照片,全方位展示美国电影与美国大众文化百年变迁

▲第4版新增《社交网络》《大地惊雷》《阿凡达》等奥斯卡获奖影片片例分析

◇◆◇

☆ 独特学术视角 定位类型片的政治文化价值 充满现代感的“新历史主义”写作视角,紧扣电影本体论和文化研究,展现美国电影如何编织美国梦、帮大众渡过艰难时期!

☆ 列举450部电影 各种类型影片一网打尽 情节剧、歌舞片、喜剧片、战争片、西部片、科幻片、黑色电影……每种类型片有自己的专属章节。每章结尾附有丰厚片单!

☆ 古根海姆奖学者 二十多年来修订、校正的心血 罗格斯大学电影课程教授约翰•贝尔顿自1994年来持续关注新影片、新文化现象,一手把握美国大众文化脉搏。

☆ 百余幅剧照和历史照片 不仅重温经典影片场面,还能一窥冷战时期、嬉皮士反文化运动时期的真实社会画面!

☆ 第4版新增“恐怖电影与科幻电影”一章 类型片部分增加全新的章节,更全面折射美国大众不同时期的心理症结。

☆ 好莱坞与电视:先交战,再言和! 20世纪50年代,观影人数变少的根本原因竟是“民众有钱了”?!电影用巨幕和3D技术宣战,电视产业则用DVD和宽银幕降服好莱坞!

☆ 信息时代的电影大盘点 为了抓住新一代影迷的幻想,好莱坞大拍游戏逻辑、布尔逻辑电影和奇幻电影,数字3D技术成为东风。

☆ 重要词汇表解决术语难题 简洁易懂的中英对照词汇,让介绍性电影史也有扎实的学术基础。

◎ 内容简介

本书立足于文化研究、新历史主义等当代方法论,革新电影史书写方式,把电影作为一种美学、技术、经济、社会机制来描绘,介绍美国电影与文化互相塑造的历史,是美国公共电视台《美国电影》系列节目的配套读物。作者主要论及制作模式、类型和类型体系、美国“二战”后的历史三大部分:首先,梳理了经典好莱坞叙事、风格和制片厂制度;其次,介绍了类型片的美学特色,及其作为一种经济、文化现象如何体现美国民众的身份认同危机;最后,以电视普及、冷战、嬉皮士反文化运动、3D 技术等关键词为主题,揭示经济变革、政治事件、科技发展对类型叙事的影响。

此次新版特别扩充了口碑或票房斩获佳绩的影片范例,如《社交网络》《大地惊雷》《拆弹部队》《阿凡达》《宿醉》,关注游戏叙事、后续市场等新概念,呈现更贴近当下的电影科技潮流和大众文化热点,帮助读者洞悉隐匿其后的美国社会心理。

一部史诗级的电影文化通识经典

一幅美国电影和大众文化交织更迭的动态“素描”

◎ 编辑推荐

这本书懂电影,更懂历史。

无需电影史、理论和美学等专业知识,不必像看传统电影史一样拼命硬记影人、片名,这本通识经典会用你最熟悉的视角——文化,把脑海中一部部零碎的类型片黏合成一片完整清晰的影史地图,帮你轻松建立美国电影史的知识框架!

◇◆◇

▲打破线性叙述传统,多主题、多角度审视好莱坞制作模式与大众文化的关系

▲定位具体时期,回顾类型片如何呈现美国大众的身份认同危机和精神矛盾

▲紧贴历史语境,剖析社会转型、技术革新、政治文化问题对电影题材、风格的重塑

▲百余幅剧照及历史照片,全方位展示美国电影与美国大众文化百年变迁

▲第4版新增《社交网络》《大地惊雷》《阿凡达》等奥斯卡获奖影片片例分析

◇◆◇

☆ 独特学术视角 定位类型片的政治文化价值 充满现代感的“新历史主义”写作视角,紧扣电影本体论和文化研究,展现美国电影如何编织美国梦、帮大众渡过艰难时期!

☆ 列举450部电影 各种类型影片一网打尽 情节剧、歌舞片、喜剧片、战争片、西部片、科幻片、黑色电影……每种类型片有自己的专属章节。每章结尾附有丰厚片单!

☆ 古根海姆奖学者 二十多年来修订、校正的心血 罗格斯大学电影课程教授约翰•贝尔顿自1994年来持续关注新影片、新文化现象,一手把握美国大众文化脉搏。

☆ 百余幅剧照和历史照片 不仅重温经典影片场面,还能一窥冷战时期、嬉皮士反文化运动时期的真实社会画面!

☆ 第4版新增“恐怖电影与科幻电影”一章 类型片部分增加全新的章节,更全面折射美国大众不同时期的心理症结。

☆ 好莱坞与电视:先交战,再言和! 20世纪50年代,观影人数变少的根本原因竟是“民众有钱了”?!电影用巨幕和3D技术宣战,电视产业则用DVD和宽银幕降服好莱坞!

☆ 信息时代的电影大盘点 为了抓住新一代影迷的幻想,好莱坞大拍游戏逻辑、布尔逻辑电影和奇幻电影,数字3D技术成为东风。

☆ 重要词汇表解决术语难题 简洁易懂的中英对照词汇,让介绍性电影史也有扎实的学术基础。

◎ 内容简介

本书立足于文化研究、新历史主义等当代方法论,革新电影史书写方式,把电影作为一种美学、技术、经济、社会机制来描绘,介绍美国电影与文化互相塑造的历史,是美国公共电视台《美国电影》系列节目的配套读物。作者主要论及制作模式、类型和类型体系、美国“二战”后的历史三大部分:首先,梳理了经典好莱坞叙事、风格和制片厂制度;其次,介绍了类型片的美学特色,及其作为一种经济、文化现象如何体现美国民众的身份认同危机;最后,以电视普及、冷战、嬉皮士反文化运动、3D 技术等关键词为主题,揭示经济变革、政治事件、科技发展对类型叙事的影响。

此次新版特别扩充了口碑或票房斩获佳绩的影片范例,如《社交网络》《大地惊雷》《拆弹部队》《阿凡达》《宿醉》,关注游戏叙事、后续市场等新概念,呈现更贴近当下的电影科技潮流和大众文化热点,帮助读者洞悉隐匿其后的美国社会心理。

何为良好生活 豆瓣 Goodreads

所属 作品: 何为良好生活:行之于途而应于心

8.8 (124 个评分)

作者:

陈嘉映

上海文艺出版社

2015

- 4

本书探讨伦理学中的几个论题。读过几本书的人知道,天下的道理差不多早都被前人讲过。其中有些,我有自己的体会、思考,尝试用当代中国普通读者比较易懂的方式把这些道理重新讲述;有些,前人好像讲得不太对不太好,我尝试讲得更好些。也许没做到——我一直对自己期望不高,更希望的倒是有几个读者能与作者一样,感到诚实的思考实是人生一大乐事。

“我该怎样生活”这个问题不只是人生道路之初的问题,而是贯穿人的一生的问题。这个问题,主要不是选择人生道路的问题,不是选对或选错人生道路的问题,而是行路的问题——知道自己在走什么路,知道这条路该怎么走:我们是否贴切着自己的真实天性行路。

在最初“选择人生道路”的时候,没谁一开始通透了解自己的本性,了解周边环境并预见环境的变化。我们一开始不可能通透了解自己的本性,这不在于我们还不够聪明,而在于我们的本性在一开始不够具体,本性有待在盘根错节的实践中向我们逐渐清晰地显现。我们大概可以在这个意义上去理解歌德说他的浮士德是一系列越来越纯粹或纯洁(rein)的努力。我把这个“纯粹”或“纯洁”理解为:自身通透。我以为,这种自身通透是phronesis最核心的含义——洞明自己行在何处,浑然一体地洞明自己和自己所行之路,从而能贴切着自己的真实天性行路,把自己大致保持在天性所指的道路上。

“我该怎样生活”这个问题不只是人生道路之初的问题,而是贯穿人的一生的问题。这个问题,主要不是选择人生道路的问题,不是选对或选错人生道路的问题,而是行路的问题——知道自己在走什么路,知道这条路该怎么走:我们是否贴切着自己的真实天性行路。

在最初“选择人生道路”的时候,没谁一开始通透了解自己的本性,了解周边环境并预见环境的变化。我们一开始不可能通透了解自己的本性,这不在于我们还不够聪明,而在于我们的本性在一开始不够具体,本性有待在盘根错节的实践中向我们逐渐清晰地显现。我们大概可以在这个意义上去理解歌德说他的浮士德是一系列越来越纯粹或纯洁(rein)的努力。我把这个“纯粹”或“纯洁”理解为:自身通透。我以为,这种自身通透是phronesis最核心的含义——洞明自己行在何处,浑然一体地洞明自己和自己所行之路,从而能贴切着自己的真实天性行路,把自己大致保持在天性所指的道路上。

中国佛教信仰与生活史 豆瓣

作者:

圣凯

江苏人民出版社

2021

- 8

本书从制度史、社会史、文化史的视角,以忏法、素食、慈善、讲经、放生、菩萨信仰、名山信仰等为中心,探讨中国佛教徒的信仰表达方式及其与社会的互动关系,揭示佛教信仰与中国文化的互动影响,彰显印度文明与中华文明的交流互鉴、美美与共的过程,梳理与呈现佛教信仰中国化的历程。

图说敦煌二五四窟 豆瓣 Eggplant.place

所属 作品: 图说敦煌二五四窟

9.4 (34 个评分)

作者:

陈海涛

/

陈琦

生活·读书·新知三联书店

2017

- 11

敦煌莫高窟是中国古代艺术的宝库,完整保存了自北凉到元代绵延一千余年的佛教石窟艺术,至今仍有492座洞窟存留壁画及彩塑。本书旨在以一座曾令张大千、常书鸿、董希文等艺术家为之动容、潜心临摹的北魏经典洞窟为例,引领普通观众去了解敦煌石窟的历史文化与艺术成就。

风景与记忆 豆瓣

Landscape and Memory 所属 作品: 风景与记忆

8.5 (11 个评分)

作者:

[英] 西蒙·沙玛

译者:

胡淑陈

/

冯樨

译林出版社

2013

- 10

•跨越三个世纪和四大洲的风景之旅、历史和艺术之旅,以自然元素木、水、石分篇,内容丰富而结构恢弘,有光影、有色彩、有气味……生动再现了不同民族和文化的风景体验。

•作者西蒙•沙玛因多部扛鼎之作和纪录片《英国史》《艺术的力量》而蜚声国际。《风景与记忆》曾获W.H.史密斯文学奖,被评为美国《时代周刊》年度好书之一。

•彩图32面,黑白图片200多幅,包括许多名画和雕塑,图文并茂引人入胜。

本书探讨了神圣或神秘的河流、森林和高山等对文化想象力的影响。有力地说明人们被自然所塑造的程度不亚于他们塑造自然的程度。本书不是把风景作为孤立和个别的现象,而是作为连续的全景,视角跨越欧洲和美洲、东方和西方,融合个人记忆和群体经历,涵盖诗歌、传说、绘画、雕塑、建筑、园林等诸多方面,从多样的风景体验中挖掘出深层文化记忆,重寻人类与自然之间的精神纽带。

•作者西蒙•沙玛因多部扛鼎之作和纪录片《英国史》《艺术的力量》而蜚声国际。《风景与记忆》曾获W.H.史密斯文学奖,被评为美国《时代周刊》年度好书之一。

•彩图32面,黑白图片200多幅,包括许多名画和雕塑,图文并茂引人入胜。

本书探讨了神圣或神秘的河流、森林和高山等对文化想象力的影响。有力地说明人们被自然所塑造的程度不亚于他们塑造自然的程度。本书不是把风景作为孤立和个别的现象,而是作为连续的全景,视角跨越欧洲和美洲、东方和西方,融合个人记忆和群体经历,涵盖诗歌、传说、绘画、雕塑、建筑、园林等诸多方面,从多样的风景体验中挖掘出深层文化记忆,重寻人类与自然之间的精神纽带。

我见 豆瓣

Choses Vues 所属 作品: 我见

9.4 (25 个评分)

作者:

[法]马克·吕布

译者:

孟蕤

世界图书出版公司·后浪出版公司

2015

- 1

20世纪最伟大的摄影师之一

影响一代中国纪实摄影

50年创作经典首次全面回顾

领略大师卓越影像之路

【编辑推荐】

·马克·吕布与中国有着半个多世纪的渊源,往返中国二十余次,但他始终以一个旁观者和陌生人的身份为巨变中的中国留下了众多珍贵的视觉档案。

·马克·吕布擅长通过细微的生活细节反映出生活的意蕴,书中的每一张照片,都践行了他的摄影美学——日常生活、见微知著、直觉而富于诗意。

·“照片不能改变世界,但是可以让世界知道发生了什么”,在玛格南的信条支持下,马克花了五十多年行走、拍摄,记录这个世界和各种人生的真实面貌,不惜不悲,张弛有力。

【内容简介】

本书全面梳理了马克·吕布的经典作品,精选其中165张。这些照片地域跨越大半个地球,时间贯穿马克50多年的摄影生涯,充分代表了马克的摄影美学——日常生活、见微知著、直觉而富 于诗意。很多经典的瞬间已经成为了20世纪的时代缩影:舞者般的巴黎埃菲尔铁塔油漆工;手捧鲜花对抗刺刀的女孩;以及被窗口分隔的北京琉璃厂街道等等。此外还收录了很多难得一见的珍贵影像。

全书编排也十分巧妙,打破时间地点的束缚,正文不着一字,完全以视觉为线索承起,让读者去感受大师最本真的影像力量。

影响一代中国纪实摄影

50年创作经典首次全面回顾

领略大师卓越影像之路

【编辑推荐】

·马克·吕布与中国有着半个多世纪的渊源,往返中国二十余次,但他始终以一个旁观者和陌生人的身份为巨变中的中国留下了众多珍贵的视觉档案。

·马克·吕布擅长通过细微的生活细节反映出生活的意蕴,书中的每一张照片,都践行了他的摄影美学——日常生活、见微知著、直觉而富于诗意。

·“照片不能改变世界,但是可以让世界知道发生了什么”,在玛格南的信条支持下,马克花了五十多年行走、拍摄,记录这个世界和各种人生的真实面貌,不惜不悲,张弛有力。

【内容简介】

本书全面梳理了马克·吕布的经典作品,精选其中165张。这些照片地域跨越大半个地球,时间贯穿马克50多年的摄影生涯,充分代表了马克的摄影美学——日常生活、见微知著、直觉而富 于诗意。很多经典的瞬间已经成为了20世纪的时代缩影:舞者般的巴黎埃菲尔铁塔油漆工;手捧鲜花对抗刺刀的女孩;以及被窗口分隔的北京琉璃厂街道等等。此外还收录了很多难得一见的珍贵影像。

全书编排也十分巧妙,打破时间地点的束缚,正文不着一字,完全以视觉为线索承起,让读者去感受大师最本真的影像力量。

北京的隐秘角落 豆瓣

6.8 (8 个评分)

作者:

陆波

社会科学文献出版社· 甲骨文

2018

- 1

▼▼▼

腾讯•大家2016年度作家陆波

用北京人的目光

追寻藏身于角落的历史足迹 | 讲述那些发生于大时代中的小事情

【内容简介】

作为生于斯长于斯的北京人,陆波用自己的目光去追寻定慧寺、宜芸馆、蓝靛厂、保福寺、樱桃沟等“角落”的历史足迹,考察那里的文物遗存,讲述那些在历史上留下或深或浅印记的人们的故事,试图将大时代与小事件勾连起来。

【本书获誉】

陆波自己 就 是一支考古队和勘测队,她在这高楼林立车水 马龙的现代大都市的缝隙间,勘探历史的沉积。由此她获得一种感受、认知和想象的能力,使城市空间获得深邃的时间纵深。人世纷纷,如戏如走马灯,我们原来和那些君王、僧侣、公主和奇士同在一个舞台上。陆波以律师的明察和缜密、诗人的体贴和激情,令日常的城市地理图景经受一种来自历史的震惊:那是莽苍苍千山万水,是路迢迢铁马秋风。

——中国作家协会副主席,著名评论家、作家 李敬泽

旧址中倾听古都往事心声,遗迹里隐约帝王古刹运命,北京老城多少事,陆波拨开历史雾霭款款道来。有考据,有辨析,回望中有一往情深,掩映中是不尽眷顾。陆波的文字、情怀以及在边缘处发现历史变故的能力,使这本书如此地不同凡响、引人入胜。

——著名评论家 孟繁华

从上到下地俯瞰一个城市,只能得到她的外观,而转换视角,从下到上地去寻找那些城市“隐秘角落”,是真正懂得她的丰富内涵的独特切入点。本书通过田野考察和资料分析,以北京的寺庙为中心,揭示了那些被遗忘的或不为人们所知的历史。

——历史学家、澳门大学特聘教授 王笛

腾讯•大家2016年度作家陆波

用北京人的目光

追寻藏身于角落的历史足迹 | 讲述那些发生于大时代中的小事情

【内容简介】

作为生于斯长于斯的北京人,陆波用自己的目光去追寻定慧寺、宜芸馆、蓝靛厂、保福寺、樱桃沟等“角落”的历史足迹,考察那里的文物遗存,讲述那些在历史上留下或深或浅印记的人们的故事,试图将大时代与小事件勾连起来。

【本书获誉】

陆波自己 就 是一支考古队和勘测队,她在这高楼林立车水 马龙的现代大都市的缝隙间,勘探历史的沉积。由此她获得一种感受、认知和想象的能力,使城市空间获得深邃的时间纵深。人世纷纷,如戏如走马灯,我们原来和那些君王、僧侣、公主和奇士同在一个舞台上。陆波以律师的明察和缜密、诗人的体贴和激情,令日常的城市地理图景经受一种来自历史的震惊:那是莽苍苍千山万水,是路迢迢铁马秋风。

——中国作家协会副主席,著名评论家、作家 李敬泽

旧址中倾听古都往事心声,遗迹里隐约帝王古刹运命,北京老城多少事,陆波拨开历史雾霭款款道来。有考据,有辨析,回望中有一往情深,掩映中是不尽眷顾。陆波的文字、情怀以及在边缘处发现历史变故的能力,使这本书如此地不同凡响、引人入胜。

——著名评论家 孟繁华

从上到下地俯瞰一个城市,只能得到她的外观,而转换视角,从下到上地去寻找那些城市“隐秘角落”,是真正懂得她的丰富内涵的独特切入点。本书通过田野考察和资料分析,以北京的寺庙为中心,揭示了那些被遗忘的或不为人们所知的历史。

——历史学家、澳门大学特聘教授 王笛

论摄影 豆瓣

On Photography 所属 作品: 论摄影

8.9 (88 个评分)

作者:

[美国] 苏珊·桑塔格

译者:

黄灿然

上海译文出版社

2010

- 5

《论摄影》不仅是一本论述摄影者的经典著作,而且是一本论述广泛意义上的现代文化的经典著作。它不是一本专业著作,书中也没有多少摄影术语,尽管有志于摄影者,应人手一册。它的对象主要是知识分子、作家和文化人。

桑塔格深入探讨摄影的本质,包括摄影是不是艺术,摄影与绘画的相互影响,摄影与真实世界的关系,摄影的捕食性和侵略性。摄影表面上是反映现实,但实际上摄影影像自成一个世界,一个影像世界,企图取代真实世界。

对读者而言,这本书的丰富性和深刻性不在于桑塔格得出什么结论,而在于她的论述过程和解剖方法。这是一种抽丝剥茧的论述,一种冷静而锋利的解剖。精彩纷呈,使人目不暇接。桑塔格一向以庄严的文体著称,但她的挖苦和讽刺在这本著作中亦得到了充分的发挥。

《论摄影》出版于一九七七年,轰动一时,引起广泛的讨论,并荣获当年的全国图书批评界奖,至今仍被誉为“摄影界的《圣经》”。

本版配以60余幅世界摄影史上的珍贵照片,推出极具艺术品位与收藏价值的“插图珍藏本”,使《论摄影》真正成为图文并茂的文化经典。

桑塔格深入探讨摄影的本质,包括摄影是不是艺术,摄影与绘画的相互影响,摄影与真实世界的关系,摄影的捕食性和侵略性。摄影表面上是反映现实,但实际上摄影影像自成一个世界,一个影像世界,企图取代真实世界。

对读者而言,这本书的丰富性和深刻性不在于桑塔格得出什么结论,而在于她的论述过程和解剖方法。这是一种抽丝剥茧的论述,一种冷静而锋利的解剖。精彩纷呈,使人目不暇接。桑塔格一向以庄严的文体著称,但她的挖苦和讽刺在这本著作中亦得到了充分的发挥。

《论摄影》出版于一九七七年,轰动一时,引起广泛的讨论,并荣获当年的全国图书批评界奖,至今仍被誉为“摄影界的《圣经》”。

本版配以60余幅世界摄影史上的珍贵照片,推出极具艺术品位与收藏价值的“插图珍藏本”,使《论摄影》真正成为图文并茂的文化经典。

最后的胡同 豆瓣

作者:

冯建国

2008

- 8

北京的胡同到底有多少呢?据文献记载,在元末熊梦祥撰写的《析津志辑佚》中,北京当时共有街巷胡同413条,其中29条直接称为胡同。明代张爵的《京师五城坊巷摘打衙集》记载了1170条街巷,其中有459条胡同。清末朱一新的((京师坊巷志稿》中,共有2077条衡巷,其中有978条胡同。1949年前后,北京街巷数量达到高峰,其时共有3216条衡巷,其中有1039条胡同。1980年以后,随着经济和城市建设的发展,北京的城区有了很大的扩张,据1982年中国展望出版社出版《古今北京》一书说:“至今,北京城区的胡同约有4550多条。”但在改造建设城区之中又拆迁了一些老的街巷,昔日的许多街巷胡同变成了高楼林立的社区,一些老胡同也随之而消失了。伴随人口的增长,城区的扩大,截止到2003年的统计,北京的老城区尚存有1000多条胡同。

北京胡同历经了数百年的风雨苍桑,它既是老北京生活的象征,又是北京传统文化的生动体现。岁月如歌,古老的胡同虽然大都改变了模样。但还在生生不息,还在向人们讲述着一个老北京的故事。

“北京古城是世界历史最长、规模最大的杰作,是中国历代都城建设的结晶。目前,古城虽已遭到一些破坏,但仍基本保持着原来的空间格局,并且还保留有大片的胡同和四合院映衬着宫殿庙宇”。

建筑家:贝聿铭

“文物与文化是两个概念。文物是指历史建筑的精华,如皇家建筑、宗教建筑;文化是指历史街区,如北京四合院、胡同等。…文化是人立足之根。一个失去了文化的城市,人将无根。”

作家:冯骥才

“感谢《最后的胡同》,钩沉了几百年的春秋往事,完成了对胡同文化记忆的整理和存留,定格了古都最后的有点苍凉的背影。”

文学评论家:汪兆骞

北京胡同历经了数百年的风雨苍桑,它既是老北京生活的象征,又是北京传统文化的生动体现。岁月如歌,古老的胡同虽然大都改变了模样。但还在生生不息,还在向人们讲述着一个老北京的故事。

“北京古城是世界历史最长、规模最大的杰作,是中国历代都城建设的结晶。目前,古城虽已遭到一些破坏,但仍基本保持着原来的空间格局,并且还保留有大片的胡同和四合院映衬着宫殿庙宇”。

建筑家:贝聿铭

“文物与文化是两个概念。文物是指历史建筑的精华,如皇家建筑、宗教建筑;文化是指历史街区,如北京四合院、胡同等。…文化是人立足之根。一个失去了文化的城市,人将无根。”

作家:冯骥才

“感谢《最后的胡同》,钩沉了几百年的春秋往事,完成了对胡同文化记忆的整理和存留,定格了古都最后的有点苍凉的背影。”

文学评论家:汪兆骞

撒马尔罕的金桃 豆瓣 Goodreads

The Golden Peaches of Samarkand: A Study of T'ang Exotics 所属 作品: 撒马尔罕的金桃

9.1 (43 个评分)

作者:

[美] 薛爱华

译者:

吴玉贵

社会科学文献出版社

2016

- 4

本书是薛爱华《撒马尔罕的金桃》最新修订译本,内含24页彩色图片,另保留原书风格20幅黑白题图。本书是西方汉学的一部名著,被视为西方学者研究中国古代社会、古代文化的必读之作。本书选取中华民族最值得骄傲的朝代——唐代为研究对象,详细研究了当时的世界文化交流和文明引进。内容涉及了唐朝生活的各个方面,家畜、野兽、飞禽、植物、木材、食物、香料、药品、纺织品、颜料、矿石、金属制品、世俗器物、宗教器物、书籍等,共18类170余种,举凡生活所需、日常所用,几乎无所不包。此书不仅展现了大唐时期的社会文化、物质生活的生动画面,为认识唐朝的社会生活史和文化史提供了极有价值的参考,也是了解中华文明和文明交流史的必读书籍。

本书可能是我们这个时代中,在研究中国方面资料最翔实、最博学精深,并且写得最赏心悦目的著作。

——《亚洲研究杂志》

完全是赏心乐事……薛爱华先生几乎没有漏掉唐代生活的任何一个方 面,以至于一点一滴地为整个文明建立起一幅合情合理的全景画卷……谢弗先生文笔优雅,睿智。他喜欢这些 天方夜谭式的故事,而且把它们讲得非常好。

——《星期六评论》

对唐代文化一次令人着迷的考察,这可以从唐代对舶来品的使用和需要中反映出来……我们很难得看到这么一本令人愉快而内容丰富翔实的书。

——《美国东方学会会刊》

美国学者薛爱华的《撒马尔罕的金桃》,是西方汉学的一部名著,被视为西方学者研究中国古代社会、古代文化的必读著作。……从本书我们可以看到,唐朝的外来物品是何等的丰富多彩,而这些外来物品对中国社会、中国原有的文化又发生着复杂的、多方面的影响,其中很多逐步溶入中国原有文化之中,最终成为中国文化的组成部分。今天的中国文化是多元的文化。中国文化既包含汉族的,也包含其他兄弟民族的;既有本土的,也有外来的成分。

——陈高华(中国社会科学院学术委员会委员,中国海外交通史研究会会长)

《撒马尔罕的金桃——唐朝的舶来品研究》是西方汉学的一部名著,被视为西方学者研究中国古代社会、古代文化的必读之作。本书选取中华民族最值得骄傲的朝代——唐代为研究对象,详细研究了当时的世界文化交流和文明引进。内容涉及了唐朝生活的各个方面,家畜、野兽、飞禽、植物、木材、食物、香料、药品、纺织品、颜料、矿石、金属制品、世俗器物、宗教器物、书籍等,共18类170余种,举凡生活所需、日常所用,几乎无所不包。此书不仅展现了大唐时期的社会文化、物质生活的生动画面,为认识唐朝的社会生活史和文化史提供了极有价值的参考,也是了解中华文明和文明交流史的必读书籍。

本书可能是我们这个时代中,在研究中国方面资料最翔实、最博学精深,并且写得最赏心悦目的著作。

——《亚洲研究杂志》

完全是赏心乐事……薛爱华先生几乎没有漏掉唐代生活的任何一个方 面,以至于一点一滴地为整个文明建立起一幅合情合理的全景画卷……谢弗先生文笔优雅,睿智。他喜欢这些 天方夜谭式的故事,而且把它们讲得非常好。

——《星期六评论》

对唐代文化一次令人着迷的考察,这可以从唐代对舶来品的使用和需要中反映出来……我们很难得看到这么一本令人愉快而内容丰富翔实的书。

——《美国东方学会会刊》

美国学者薛爱华的《撒马尔罕的金桃》,是西方汉学的一部名著,被视为西方学者研究中国古代社会、古代文化的必读著作。……从本书我们可以看到,唐朝的外来物品是何等的丰富多彩,而这些外来物品对中国社会、中国原有的文化又发生着复杂的、多方面的影响,其中很多逐步溶入中国原有文化之中,最终成为中国文化的组成部分。今天的中国文化是多元的文化。中国文化既包含汉族的,也包含其他兄弟民族的;既有本土的,也有外来的成分。

——陈高华(中国社会科学院学术委员会委员,中国海外交通史研究会会长)

《撒马尔罕的金桃——唐朝的舶来品研究》是西方汉学的一部名著,被视为西方学者研究中国古代社会、古代文化的必读之作。本书选取中华民族最值得骄傲的朝代——唐代为研究对象,详细研究了当时的世界文化交流和文明引进。内容涉及了唐朝生活的各个方面,家畜、野兽、飞禽、植物、木材、食物、香料、药品、纺织品、颜料、矿石、金属制品、世俗器物、宗教器物、书籍等,共18类170余种,举凡生活所需、日常所用,几乎无所不包。此书不仅展现了大唐时期的社会文化、物质生活的生动画面,为认识唐朝的社会生活史和文化史提供了极有价值的参考,也是了解中华文明和文明交流史的必读书籍。

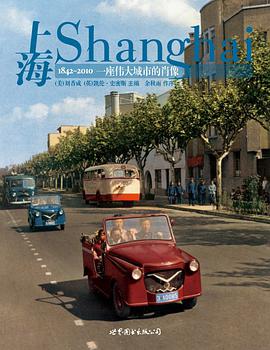

上海 豆瓣

Shanghai: A History in Photographs, 1842-Today 所属 作品: 上海

作者:

[美]刘香成

/

[英]凯伦·史密斯

译者:

金燕

世界图书出版公司·后浪出版咨询(北京)有限责任公司

2010

- 5

“上海,是一个充满了美妙的矛盾与奇异反差的国际大都会。她俗艳,然而美丽;虚荣,但又高雅。上海是一幅宽广壮阔、斑驳陆离的画卷,中国与外国的礼仪和道德相互碰撞,东西方的最好与最坏在这里交融。”

1934年出版的《上海大全》(All about Shanghai and Environs)是上海最早的旅游指南之一。那本书中这样描述鼎盛时期的上海:19世纪中期到来的西方冒险家和商人,已经成功地在这片黄浦江边的淤滩之上创造出一个重要的国际贸易口岸。对于外国殖民者来说,上海最初是作为鸦片贸易中转站发展起来的;对于清政府来说,上海则标志着民族被奴役的屈辱。1842年第一次鸦片战争失败后,清政府被迫与列强签订一系列不平等条约,列强由此在上海等地获得领事裁判权。领事裁判权对历届中国政府来说都是国家的耻辱,也是他们后来竭力斗争以期甩掉的帽子。

在过去的近170年间,虽然历经了外敌入侵、民族解放战争、内战以及自然灾害,上海始终是中国最著名的城市,充满着相反相成的对立与矛盾。今天,正如对19世纪的冒险家和创业者而言的那样,“上海”依然是时尚、文化、商业和机会的代名词;只不过,现代上海是由当代中国企业家和各方汇集此地的人民而不是外国投机者所创造的。

《上海:1842—2010,一座伟大城市的肖像》(Shanghai: A History in Photographs, 1842-Today)通过珍贵的历史照片、全世界最重要的私人收藏以及当代杰出摄影师的作品,讲述了现代上海如何由各种力量塑造而成的故事。同时,这一过程也可以被视作现代中国形成的缩影。本书编著者为上海这座极富魅力的城市提供了一部完美的视觉历史。

1934年出版的《上海大全》(All about Shanghai and Environs)是上海最早的旅游指南之一。那本书中这样描述鼎盛时期的上海:19世纪中期到来的西方冒险家和商人,已经成功地在这片黄浦江边的淤滩之上创造出一个重要的国际贸易口岸。对于外国殖民者来说,上海最初是作为鸦片贸易中转站发展起来的;对于清政府来说,上海则标志着民族被奴役的屈辱。1842年第一次鸦片战争失败后,清政府被迫与列强签订一系列不平等条约,列强由此在上海等地获得领事裁判权。领事裁判权对历届中国政府来说都是国家的耻辱,也是他们后来竭力斗争以期甩掉的帽子。

在过去的近170年间,虽然历经了外敌入侵、民族解放战争、内战以及自然灾害,上海始终是中国最著名的城市,充满着相反相成的对立与矛盾。今天,正如对19世纪的冒险家和创业者而言的那样,“上海”依然是时尚、文化、商业和机会的代名词;只不过,现代上海是由当代中国企业家和各方汇集此地的人民而不是外国投机者所创造的。

《上海:1842—2010,一座伟大城市的肖像》(Shanghai: A History in Photographs, 1842-Today)通过珍贵的历史照片、全世界最重要的私人收藏以及当代杰出摄影师的作品,讲述了现代上海如何由各种力量塑造而成的故事。同时,这一过程也可以被视作现代中国形成的缩影。本书编著者为上海这座极富魅力的城市提供了一部完美的视觉历史。