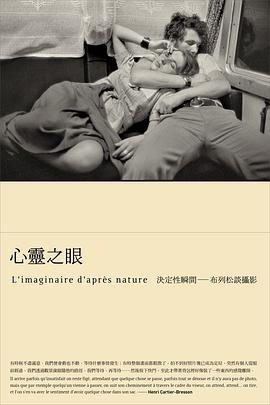

心靈之眼 豆瓣

L'imaginaire d'après nature

作者:

[法] 亨利‧卡提耶-布列松

译者:

張禮豪

/

蘇威任

原點

2014

- 8

20世紀最偉大的攝影家之一,被譽為「現代新聞攝影之父」的亨利‧卡提耶-布列松,他如詩歌般雋永的黑白攝影作品,一幕幕見證著時代重大變革的黃金比例構圖,影響著一代又一代的攝影人,直至今日。1947年,他與戰地攝影師羅伯•卡帕等人,共同創辦馬格蘭攝影通訊社,透過他最愛的萊卡135旁軸相機與50mm的標準鏡頭,我們跟隨著他的視角,直抵歷史上重大事件與人物現場——西班牙內戰、古巴的卡斯楚與切•格瓦拉、中國共產黨勝利前夕、甘地遇刺前的數個小時,他也是冷戰期間第一位進入蘇聯的西方攝影記者⋯⋯奠定了這位攝影大師在攝影史上不可抹滅的地位。

本書是布列松迄今唯一攝影精華文字集結,完整收錄他在1952年寫下的經典〈決定性瞬間〉一文,此文當年出版後,儼然成為報導攝影界的BIBLE:從如何透過影像說故事、攝影主題、構圖、色彩、技術、客戶⋯⋯等全面性思考,今日讀來依然深富啓發性,是布列松留給後代攝影人最偉大的遺產。

在書中,他也回顧了動盪時代的第一手採訪報導:1948年共產黨勝利前夕的中國、1963年第一手採訪古巴革命領袖切˙格瓦拉,以及1954年首度進入蘇聯等歷史片段。書中更收錄他寫給雕塑家賈克梅第、電影導演尚˙雷諾、攝影家安德烈˙科爾提茲、卡帕、恩斯特˙哈斯等友人的短信與評論,溫暖的筆調、機智的思考,是歷史雲煙和時代刻痕環繞下,以心靈之眼緩緩道來的洞見。

本書是布列松迄今唯一攝影精華文字集結,完整收錄他在1952年寫下的經典〈決定性瞬間〉一文,此文當年出版後,儼然成為報導攝影界的BIBLE:從如何透過影像說故事、攝影主題、構圖、色彩、技術、客戶⋯⋯等全面性思考,今日讀來依然深富啓發性,是布列松留給後代攝影人最偉大的遺產。

在書中,他也回顧了動盪時代的第一手採訪報導:1948年共產黨勝利前夕的中國、1963年第一手採訪古巴革命領袖切˙格瓦拉,以及1954年首度進入蘇聯等歷史片段。書中更收錄他寫給雕塑家賈克梅第、電影導演尚˙雷諾、攝影家安德烈˙科爾提茲、卡帕、恩斯特˙哈斯等友人的短信與評論,溫暖的筆調、機智的思考,是歷史雲煙和時代刻痕環繞下,以心靈之眼緩緩道來的洞見。