其年🛏天天躺 - 标记

古史辨运动的兴起 豆瓣

作者:

王汎森

上海人民出版社

2024

- 8

☆王汎森先生经典作品简中版首次出版

一部作者29岁时完成,却影响学界近40年的神作

先前版本豆瓣均9.2分以上

精编精校,最新修订

☆思想史研究的范式之作

以思想史内在理路分析史实的佳作

清通而又有卓识,真正的思想史论著教科书

☆全面、深刻探讨古史辨运动的渊源、建树和影响

巧妙化用西方史学、社会学理论于论述框架

以清季今文家与古史辨的重要关联展开讨论,直捣问题核心

古史辨运动是改变近代中国史学气候的一个晴天霹雳。本书把古史辨运动当作近代学术思想发展中一个历史现象来描述,主要探讨了运动何以会爆发、以什么样的风貌出现、带来什么影响等近代思想史问题。本书认为,导致该运动产生的最具关键性的因素是清季今文家的历史解释,而清末民初错综复杂的思想学术环境尤为重要,顾颉刚个人的“冲天一击”则是运动的触媒。此外,本书也考察了三个层面的问题:第一个层面,思想家们原来的想法到底是什么,这些想法与他们生活于其间的思想传统有什么样的关系;第二个层面,思想家们真正做到了什么;第三个层面,在历史发展的过程中,思想家们的实绩产生了什么影响,及后来的人怎样去理解其作为。

在描述历史现象时,本书对“心理事实”与“历史事实”加以分殊,认为不管合理或不合理的思想都可能在历史上造成巨大的影响,在行动者自己看来也都可能自认为掌握了最完整的理由,而且也正好符合着某种深刻的社会需求,并又造成了无可抹煞的历史事实。

一部作者29岁时完成,却影响学界近40年的神作

先前版本豆瓣均9.2分以上

精编精校,最新修订

☆思想史研究的范式之作

以思想史内在理路分析史实的佳作

清通而又有卓识,真正的思想史论著教科书

☆全面、深刻探讨古史辨运动的渊源、建树和影响

巧妙化用西方史学、社会学理论于论述框架

以清季今文家与古史辨的重要关联展开讨论,直捣问题核心

古史辨运动是改变近代中国史学气候的一个晴天霹雳。本书把古史辨运动当作近代学术思想发展中一个历史现象来描述,主要探讨了运动何以会爆发、以什么样的风貌出现、带来什么影响等近代思想史问题。本书认为,导致该运动产生的最具关键性的因素是清季今文家的历史解释,而清末民初错综复杂的思想学术环境尤为重要,顾颉刚个人的“冲天一击”则是运动的触媒。此外,本书也考察了三个层面的问题:第一个层面,思想家们原来的想法到底是什么,这些想法与他们生活于其间的思想传统有什么样的关系;第二个层面,思想家们真正做到了什么;第三个层面,在历史发展的过程中,思想家们的实绩产生了什么影响,及后来的人怎样去理解其作为。

在描述历史现象时,本书对“心理事实”与“历史事实”加以分殊,认为不管合理或不合理的思想都可能在历史上造成巨大的影响,在行动者自己看来也都可能自认为掌握了最完整的理由,而且也正好符合着某种深刻的社会需求,并又造成了无可抹煞的历史事实。

苏北人在上海 豆瓣

作者:

[美] 韩起澜

译者:

卢明华

上海书店出版社

2024

- 10

近代以来上海苏北人群体的全景呈现/

探究族群边界与文化认同的经典之作/

什么是“苏北”,“苏北人”又是谁?

他们从何而来,又将去向何方?

🟢知名海外中国研究学者韩起澜教授的代表作品,探究族群边界与文化认同的经典之作,近代以来上海苏北人群体的全景呈现。韩起澜以开阔的理论视野和 丰富的历史细节,记录一段被遗忘的历史,一个历经磨难的群体,“完整诠释了何谓‘苏北’和‘苏北人’”。

🟢“苏北”的范围有多大?究竟是谁界定了“苏北人”?他们为何前往上海,又何以遭受长久的偏见?面对偏见,他们会有怎样的反应?学者韩起澜综合运用历史学、社会学和人类学的研究方法,兼具宏观的族群理论和微观的社会考察,分析苏北人作为族群的历史及其自身的族群认同,解答“苏北人”称谓背后的诸多谜团。

🟢真实记录苏北人的生活百态。无论是故纸堆里的历史文献,还是生动的口述访谈,如拼图般补全苏北人在上海的生活图景。一本描述扬州风景的书,为何引来扬州人的抗议?家园不保,棚户居民将如何面对?面对“通敌”指控,苏北人会怎样反击?为何一说自己是苏北人,找对象就成了难题?从方言、饮食、穿着、居所,到地方戏、同乡会、职业、婚姻……一个个精彩纷呈的历史细节,记录耐人寻味的来沪苏北人往事。

🟢知名学者李天纲、苏智良,知名文史作家张明扬、资深书评人维舟诚挚推荐!“韩起澜深入挖掘上海苏北人群体,探讨其作为一个族群的建构过程、面对歧视的抗争经历,以及在上海城市化、工业化和迁徙浪潮中的历史阵痛。”

【内容简介】

近代以来,苏北人成为上海社会中的重要群体,他们在这座城市中努力生存,却备受争议。一个人的原籍为何会引来众多讨论,“苏北人”的称谓背后,又隐藏着怎样的秘密?

基于丰富的史料,美国历史学者韩起澜以上海苏北人为研究对象,从其生活、工作、习惯,以及他者对苏北人的印象与记忆切入,试图揭示其身份、偏见和社会矛盾产生的根源,阐述作为族群的苏北人是如何在近现代上海的社会历史情境中被反复建构和延续的。苏北既是现实存在的社会类别,又是社会建构的类别,从原籍的角度寻迹其历史,才能理解族群本身。尽管苏北人所受的偏见已逐渐消失在时代浪潮中,但其产生的根源,仍然值得我们深思。

【著者简介】

韩起澜(1953—2023)

斯坦福大学历史学博士,美国加利福尼亚大学圣克鲁兹分校历史系教授。主要研究中国近代史上的性别、比较劳工史、第三世界国家的民族主义和口述历史。曾获1986—1987年度美国国家人文基金会奖,代表作有《苏北人在上海:1850—1980》《姐妹们与陌生人:上海棉纱厂女工,1919—1949》等。

【译者简介】

卢明华(1938—2024)

南京大学历史学院教授,译有《美国史:1933—1973》《社会科学百科全书》等。

【各界评价】

大都市内部的族群问题值得关注,只因为它是真实存在(过)的。本书的研究方法是建立叙述,增进理解,旨在消除偏见,促进融合。我曾参与和见证韩起澜教授的上海苏北人研究,其作品堪称范本!她和其他几位学者一起,构成了海外“上海学”的主力,值得钦佩!

——李天纲(复旦大学教授)

美国学者韩起澜从地理、方言、习俗、文化等角度,完整诠释了何谓“苏北”和“苏北人”,讨论苏北人独特的生活方式和行为特征,并就上海人歧视苏北人的原因和程度,提供了精彩的、令人信服的史料和案例,引起我们的兴趣,更促进了我们的深思。

——苏智良(上海师范大学教授)

什么是“苏北”,什么又是“江北”?带着这样的问题意识,韩起澜深入挖掘上海苏北人群体,探讨其作为一个族群的建构过程、面对歧视的抗争经历,以及在上海城市化、工业化和迁徙浪潮中的历史阵痛。看完这本书,我可以坦然面对自己的苏北人身份了。

——张明扬(知名文史作家)

看似“天生”的群体身份,实质上也是被建构起来的。既然苏北人的形成是特殊经历的结果,那也可能逐渐消亡。小群体的成员竭力摆脱原本被污名化的身份标签,通过模仿、隐匿、伪造、通婚等各种方式实现向上流动,融入大群体。可以说,这是一段隐秘的历史。

——维舟(资深书评人)

探究族群边界与文化认同的经典之作/

什么是“苏北”,“苏北人”又是谁?

他们从何而来,又将去向何方?

🟢知名海外中国研究学者韩起澜教授的代表作品,探究族群边界与文化认同的经典之作,近代以来上海苏北人群体的全景呈现。韩起澜以开阔的理论视野和 丰富的历史细节,记录一段被遗忘的历史,一个历经磨难的群体,“完整诠释了何谓‘苏北’和‘苏北人’”。

🟢“苏北”的范围有多大?究竟是谁界定了“苏北人”?他们为何前往上海,又何以遭受长久的偏见?面对偏见,他们会有怎样的反应?学者韩起澜综合运用历史学、社会学和人类学的研究方法,兼具宏观的族群理论和微观的社会考察,分析苏北人作为族群的历史及其自身的族群认同,解答“苏北人”称谓背后的诸多谜团。

🟢真实记录苏北人的生活百态。无论是故纸堆里的历史文献,还是生动的口述访谈,如拼图般补全苏北人在上海的生活图景。一本描述扬州风景的书,为何引来扬州人的抗议?家园不保,棚户居民将如何面对?面对“通敌”指控,苏北人会怎样反击?为何一说自己是苏北人,找对象就成了难题?从方言、饮食、穿着、居所,到地方戏、同乡会、职业、婚姻……一个个精彩纷呈的历史细节,记录耐人寻味的来沪苏北人往事。

🟢知名学者李天纲、苏智良,知名文史作家张明扬、资深书评人维舟诚挚推荐!“韩起澜深入挖掘上海苏北人群体,探讨其作为一个族群的建构过程、面对歧视的抗争经历,以及在上海城市化、工业化和迁徙浪潮中的历史阵痛。”

【内容简介】

近代以来,苏北人成为上海社会中的重要群体,他们在这座城市中努力生存,却备受争议。一个人的原籍为何会引来众多讨论,“苏北人”的称谓背后,又隐藏着怎样的秘密?

基于丰富的史料,美国历史学者韩起澜以上海苏北人为研究对象,从其生活、工作、习惯,以及他者对苏北人的印象与记忆切入,试图揭示其身份、偏见和社会矛盾产生的根源,阐述作为族群的苏北人是如何在近现代上海的社会历史情境中被反复建构和延续的。苏北既是现实存在的社会类别,又是社会建构的类别,从原籍的角度寻迹其历史,才能理解族群本身。尽管苏北人所受的偏见已逐渐消失在时代浪潮中,但其产生的根源,仍然值得我们深思。

【著者简介】

韩起澜(1953—2023)

斯坦福大学历史学博士,美国加利福尼亚大学圣克鲁兹分校历史系教授。主要研究中国近代史上的性别、比较劳工史、第三世界国家的民族主义和口述历史。曾获1986—1987年度美国国家人文基金会奖,代表作有《苏北人在上海:1850—1980》《姐妹们与陌生人:上海棉纱厂女工,1919—1949》等。

【译者简介】

卢明华(1938—2024)

南京大学历史学院教授,译有《美国史:1933—1973》《社会科学百科全书》等。

【各界评价】

大都市内部的族群问题值得关注,只因为它是真实存在(过)的。本书的研究方法是建立叙述,增进理解,旨在消除偏见,促进融合。我曾参与和见证韩起澜教授的上海苏北人研究,其作品堪称范本!她和其他几位学者一起,构成了海外“上海学”的主力,值得钦佩!

——李天纲(复旦大学教授)

美国学者韩起澜从地理、方言、习俗、文化等角度,完整诠释了何谓“苏北”和“苏北人”,讨论苏北人独特的生活方式和行为特征,并就上海人歧视苏北人的原因和程度,提供了精彩的、令人信服的史料和案例,引起我们的兴趣,更促进了我们的深思。

——苏智良(上海师范大学教授)

什么是“苏北”,什么又是“江北”?带着这样的问题意识,韩起澜深入挖掘上海苏北人群体,探讨其作为一个族群的建构过程、面对歧视的抗争经历,以及在上海城市化、工业化和迁徙浪潮中的历史阵痛。看完这本书,我可以坦然面对自己的苏北人身份了。

——张明扬(知名文史作家)

看似“天生”的群体身份,实质上也是被建构起来的。既然苏北人的形成是特殊经历的结果,那也可能逐渐消亡。小群体的成员竭力摆脱原本被污名化的身份标签,通过模仿、隐匿、伪造、通婚等各种方式实现向上流动,融入大群体。可以说,这是一段隐秘的历史。

——维舟(资深书评人)

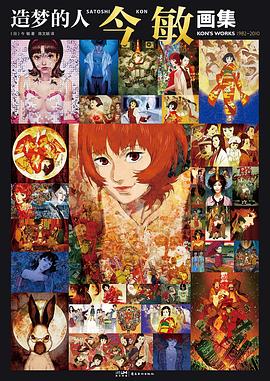

造梦的人 豆瓣

今 敏画集 KON'S WORKS 1982-2010

作者:

[日] 今敏

译者:

陈文娟

岭南美术出版社

2024

- 9

《造梦的人:今 敏画集》是动画大师今 敏的唯一画集。

书中收录今 敏亲手绘制的插画作品,数量超过150幅。除了《红辣椒》《千年女优》等知名作品的画稿外,也收录诸多未曝光作品、早期创作,以及分镜脚本等,以16开大开本四色印刷,140g高克重特种纸展现高清绚丽大图。

这本画集是今敏一生的缩写:早期的石膏素描,古典乐专辑设计,各种未公开人物设定,《早上好》的分镜,初期的漫画《海归线》,闪耀影坛的《未麻的部屋》《千年女优》《红辣椒》画稿,以及未完的遗作《造梦机器》。另附亲自撰写的作品解说、完整履历年表……今敏的人生故事与创作,仿佛浓缩在了每一张画作背后。

“尽管我永远无法梦想成真,但我认为更重要的是不断追寻理想的姿态。”

2010年,今敏因病逝世。他创作生涯的足迹,就汇聚于这本书中。

———————————————————————————————————————

★这是今 敏依然活在这个世界上的证明。——平泽进(音乐人)

★今 敏以绝妙的动画获得了来自全球的最高赞誉,是日本一位伟大的电影人,也是世界上最敏锐、最具探索精神的艺术家之一。——《时代周刊》

★今 敏辞世后,我们就觉得日本动画的未来没有了。——电影杂志《CUT》

★今 敏的作品远远超出了日本当代的流行文化,是真正的艺术。——《纽约时报》

★尽管我永远无法梦想成真,但我认为更重要的是不断追寻理想的姿态。——今敏

书中收录今 敏亲手绘制的插画作品,数量超过150幅。除了《红辣椒》《千年女优》等知名作品的画稿外,也收录诸多未曝光作品、早期创作,以及分镜脚本等,以16开大开本四色印刷,140g高克重特种纸展现高清绚丽大图。

这本画集是今敏一生的缩写:早期的石膏素描,古典乐专辑设计,各种未公开人物设定,《早上好》的分镜,初期的漫画《海归线》,闪耀影坛的《未麻的部屋》《千年女优》《红辣椒》画稿,以及未完的遗作《造梦机器》。另附亲自撰写的作品解说、完整履历年表……今敏的人生故事与创作,仿佛浓缩在了每一张画作背后。

“尽管我永远无法梦想成真,但我认为更重要的是不断追寻理想的姿态。”

2010年,今敏因病逝世。他创作生涯的足迹,就汇聚于这本书中。

———————————————————————————————————————

★这是今 敏依然活在这个世界上的证明。——平泽进(音乐人)

★今 敏以绝妙的动画获得了来自全球的最高赞誉,是日本一位伟大的电影人,也是世界上最敏锐、最具探索精神的艺术家之一。——《时代周刊》

★今 敏辞世后,我们就觉得日本动画的未来没有了。——电影杂志《CUT》

★今 敏的作品远远超出了日本当代的流行文化,是真正的艺术。——《纽约时报》

★尽管我永远无法梦想成真,但我认为更重要的是不断追寻理想的姿态。——今敏

謊言疊疊樂 豆瓣

噓つきジェンガ

作者:

辻村深月

译者:

王蘊潔

皇冠

2023

- 8

在名為「謊言」的遊戲裡,

人人都是編織幻想的「共犯」。

《鏡之孤城》作者辻村深月洞徹人性最新傑作。

一點點微小的憧憬,和一點點明亮的想望,

越堆越高,越來越危險,直到難以承受。

此時此刻,就是瓦解的瞬間──

【騙你的愛情】

因疫情陷入生存危機的耀太,偶然成為詐騙集團的一員。

未希子是他至今唯一上鉤的目標,

也是他情不自禁敞開心房的對象――

「生日快樂」、「好想吃妳燒的菜」、「我喜歡你」、「我也是」……

明明知道這段關係不可能是真的,

但陷溺在甜蜜訊息裡的耀太,已經成了未希子的俘虜,

而為了她,耀太甚至可以殺人?!

【騙你的未來】

「這不是走後門,只要100萬,就能讓夢想成真。」

老師的這句話,對多佳子而言,簡直就是大海裡的浮木。

因為這場升學考試,不僅讓愛子大貴幾近崩潰,也把多佳子壓得喘不過氣。

為了擺脫升學地獄,她決定相信孩子、相信老師,

也相信那個「理想的未來」……

【騙你的崇拜】

「谷嵜Reo粉絲見面會」結束的隔天,

我的身體總是覺得格外沉重。

但我知道,這一場又一場炫目無比的盛會並非魔法,

而是世人對我的景仰、崇拜與支持,

「谷嵜Reo」就是這個時代的象徵,

就算「我」根本就不是「谷嵜Reo」本人……

★作者的話

謊言都是從內心些微的憧憬與想望開始慢慢堆積起來的,而我想描繪的就是它們瓦解的瞬間。加害者和被害者其實都有著無法輕易忽視的欲望與困惑,書中的故事雖然都在描寫犯罪,但主角們所面臨的結局,卻也透露出一絲希望之光。近年來,我感覺到不寬恕失敗者的風潮越來越強烈,因此我希望能在故事裡保留一道可以讓人重新出發的眼光。――辻村深月

人人都是編織幻想的「共犯」。

《鏡之孤城》作者辻村深月洞徹人性最新傑作。

一點點微小的憧憬,和一點點明亮的想望,

越堆越高,越來越危險,直到難以承受。

此時此刻,就是瓦解的瞬間──

【騙你的愛情】

因疫情陷入生存危機的耀太,偶然成為詐騙集團的一員。

未希子是他至今唯一上鉤的目標,

也是他情不自禁敞開心房的對象――

「生日快樂」、「好想吃妳燒的菜」、「我喜歡你」、「我也是」……

明明知道這段關係不可能是真的,

但陷溺在甜蜜訊息裡的耀太,已經成了未希子的俘虜,

而為了她,耀太甚至可以殺人?!

【騙你的未來】

「這不是走後門,只要100萬,就能讓夢想成真。」

老師的這句話,對多佳子而言,簡直就是大海裡的浮木。

因為這場升學考試,不僅讓愛子大貴幾近崩潰,也把多佳子壓得喘不過氣。

為了擺脫升學地獄,她決定相信孩子、相信老師,

也相信那個「理想的未來」……

【騙你的崇拜】

「谷嵜Reo粉絲見面會」結束的隔天,

我的身體總是覺得格外沉重。

但我知道,這一場又一場炫目無比的盛會並非魔法,

而是世人對我的景仰、崇拜與支持,

「谷嵜Reo」就是這個時代的象徵,

就算「我」根本就不是「谷嵜Reo」本人……

★作者的話

謊言都是從內心些微的憧憬與想望開始慢慢堆積起來的,而我想描繪的就是它們瓦解的瞬間。加害者和被害者其實都有著無法輕易忽視的欲望與困惑,書中的故事雖然都在描寫犯罪,但主角們所面臨的結局,卻也透露出一絲希望之光。近年來,我感覺到不寬恕失敗者的風潮越來越強烈,因此我希望能在故事裡保留一道可以讓人重新出發的眼光。――辻村深月

然后,活下去 豆瓣

またここか

作者:

[日] 坂元裕二

译者:

蕾克

广西师范大学出版社

2023

- 5

用最地狱的笑话,讲最绝望的“废品”人生

崭新的·冷酷的·毒舌的·坂元裕二!送上一反常态的不思议悬疑篇章——

四个“无处安放”者×不可拯救的救赎

东京,闷热的下午,空荡荡的加油站——

照护瘫痪父亲两年多的店长,遭遇同父异母名小说家哥哥来访

紧随其后的纯情护士,打工女孩,各怀心事——

瘫痪父亲的死亡真相,哥哥状告医院的真正理由

家庭纠纷剧、犯罪悬疑剧、医疗伦理剧——或者是,恋爱喜剧?

在脚本家坂元裕二的中场休息,

角色们重新回到小说家坂元裕二落笔的第一页,

翻过脏毛巾,马德琳蛋糕、泡发海带、打火机、自动铅笔……

最终,他们都会又回到这里,

在真相揭晓之后,蛋糕落地之前。

崭新的·冷酷的·毒舌的·坂元裕二!送上一反常态的不思议悬疑篇章——

四个“无处安放”者×不可拯救的救赎

东京,闷热的下午,空荡荡的加油站——

照护瘫痪父亲两年多的店长,遭遇同父异母名小说家哥哥来访

紧随其后的纯情护士,打工女孩,各怀心事——

瘫痪父亲的死亡真相,哥哥状告医院的真正理由

家庭纠纷剧、犯罪悬疑剧、医疗伦理剧——或者是,恋爱喜剧?

在脚本家坂元裕二的中场休息,

角色们重新回到小说家坂元裕二落笔的第一页,

翻过脏毛巾,马德琳蛋糕、泡发海带、打火机、自动铅笔……

最终,他们都会又回到这里,

在真相揭晓之后,蛋糕落地之前。

不信之书 豆瓣

The Book Against God

作者:

[英] 詹姆斯·伍德

译者:

张朔然

北京联合出版公司

2024

- 9

詹姆斯·伍德小说首作

英国版《围城》嬉笑间揭露延毕博士苦乐生活

写不出的博士论文,忍不住下笔的个人写作项目,岌岌可危的经济状况,濒临破碎的婚姻,原生家庭的变故……

一个青年博士的学术挣扎和感情生活的困顿,在詹姆斯·伍德这部小说中得到了生动、犀利、风趣的展现。本书是他多年来真实生存经验及文学洞见的结合之作。由于自身的评论家特质,伍德在刻画这群英国当代知识分子的群像之时,也用自己那种特有的柔情、优雅的品格,宽恕了他们的失常和冒犯,并为读者带来了这种社会较量以外的慰藉和情感力量。本书语言独到,灵气逼人,不仅是一本优秀的当代人物小说,更是对知识界身份的一种自我质询。

………………

“这个时代最出色的文学批评家”热情洋溢、深邃有趣的小说首作。

——《金融时报》

伍德是少有的能够将思想生活戏剧化并赋予其人性维度的小说家。

——《出版人周刊》

小说中的思想难题虽然暗藏玄机,但绝不会让人觉得只是学术性的,因为它们是主人公个人关系的折射。

——《纽约客》

伍德的第一部小说达到他自己的严格标准了吗?答案是:非常出色地达到了。就像伍德的评论一样,《不信之书》充满了思想、讽刺和智慧。

——《迈阿密先驱报》

伍德写出了他自己的第一部大部头小说,这部小说与文学和信仰有关,但令人高兴的是,它还充满了智慧、有力的形象和英国式的怪人。

——《纽约时报书评》

作者将严肃的神学问题与家庭关系巧妙地、甚至是狡猾地融合在一起,就像汤姆藏在床下的苏格兰威士忌一样顺口。

——《华盛顿邮报》

英国版《围城》嬉笑间揭露延毕博士苦乐生活

写不出的博士论文,忍不住下笔的个人写作项目,岌岌可危的经济状况,濒临破碎的婚姻,原生家庭的变故……

一个青年博士的学术挣扎和感情生活的困顿,在詹姆斯·伍德这部小说中得到了生动、犀利、风趣的展现。本书是他多年来真实生存经验及文学洞见的结合之作。由于自身的评论家特质,伍德在刻画这群英国当代知识分子的群像之时,也用自己那种特有的柔情、优雅的品格,宽恕了他们的失常和冒犯,并为读者带来了这种社会较量以外的慰藉和情感力量。本书语言独到,灵气逼人,不仅是一本优秀的当代人物小说,更是对知识界身份的一种自我质询。

………………

“这个时代最出色的文学批评家”热情洋溢、深邃有趣的小说首作。

——《金融时报》

伍德是少有的能够将思想生活戏剧化并赋予其人性维度的小说家。

——《出版人周刊》

小说中的思想难题虽然暗藏玄机,但绝不会让人觉得只是学术性的,因为它们是主人公个人关系的折射。

——《纽约客》

伍德的第一部小说达到他自己的严格标准了吗?答案是:非常出色地达到了。就像伍德的评论一样,《不信之书》充满了思想、讽刺和智慧。

——《迈阿密先驱报》

伍德写出了他自己的第一部大部头小说,这部小说与文学和信仰有关,但令人高兴的是,它还充满了智慧、有力的形象和英国式的怪人。

——《纽约时报书评》

作者将严肃的神学问题与家庭关系巧妙地、甚至是狡猾地融合在一起,就像汤姆藏在床下的苏格兰威士忌一样顺口。

——《华盛顿邮报》

读库2402 豆瓣

作者:

张立宪 主编

新星出版社

2024

- 1

《读库2402》包含了八篇文章。

2022年6月,张安从英纳法汽车天窗厂辞职,原打算回河南信阳老家,得知需隔离半个月花费四千多,遂决定继续在上海郊区的小出租屋躺着,继而突发奇想去看看发小饶亮每天是如何生活。《一天》是一段从凌晨两点持续到半夜十二点的聊天和跟拍——出门摆摊卖夜宵、早餐,售卖鱼虾,准备第二天出摊的原材料,布置笼网,补觉,去更远的地方收网捕捞,回家休息。周而复始。

《漫长的爆炸》以1987年3月15日哈尔滨亚麻厂大爆炸为题,讲述事故幸存者三十余年来的生存状态,个体人物的命运与时代变迁交织,读来令人印象深刻。本文是南京大学新闻传播学院学生迟秋怡的本科毕业作品,她曾深入爆炸亲历者居住的安抚楼采访,并查阅大量历史资料,作品获得2021年真实故事计划举办的第三届非虚构写作大赛短篇组一等奖。

九零后王亚晖是个资深游戏玩家,也是独立游戏开发者,创业做过网页游戏、游戏广告平台、游戏媒体等,对中国游戏行业有自己独到的观察视角。《下了,明天见》是他回忆里的中国电子游戏史,从早期游戏机和红白机、玩具和掌机、街机,到单机游戏及网吧里的人和事,贯穿了一代人的童年和青春。

曹秀文是上海市非物质文化遗产项目金山农民画艺术代表性传承人,其作品曾在多个国家展出。《从土地上拿到泥巴》里她回顾了自己的成长,最初是爱好画画,主动参加学习,后来慢慢出作品并教人画画,文中穿插展示的近二十幅作品,处处流露出画家对日常生活的感情和热爱。她说,其他人能不能画下去,她不知道,但她会一直画,一直教。

劳伦斯·奥特曼博士是《纽约时报》的医学记者,从1969年供职到2009年,是当时美国第一位在日报担任记者的全职医生,见证了美国和世界无数重要的医学事件。徐冰是奥特曼博士的忠实读者,通读过其“医生的世界”专栏里四百余篇报道,《一个充满问题但最不糟糕的制度》可看作是一篇针对奥特曼质疑期刊同行评审体系相关内容的读书笔记。

许小然是一位留学海外的年轻学者,也是知乎上的优秀答主,《赌城的物理学家们》的故事起因于2023年3月6日到3月10日美国物理学会在拉斯维加斯召开的年度会议上,又延伸到会议之外,异彩纷呈,虽然是严肃科学范畴的事儿,作者文笔诙谐,条理清楚,外行人读起来也饶有兴致。

《西厢记》的作者是生活在元大都的王实甫,为什么《西厢记》的故事设定在遥远的黄河岸边呢?《沿〈西厢记〉而行》里,文化记者邢海洋从故事的版本源流说起,探讨不同时期的演进,从故事和人物设定中,不仅解释其文学发展自身的脉络,还发现不同时代人物性格的特点。

中国的漫长历史中,来自东北地区的异族人,要比其他异族人更容易建立起稳固长久的中原政权。《“天子当从东北来”》是张璟琳“十六国小史”的中篇(上篇见《读库2304》),回溯东胡后裔慕容鲜卑这支,魏晋之际自辽西迁到辽东,如何经过数代经营终于入主中原的。

2022年6月,张安从英纳法汽车天窗厂辞职,原打算回河南信阳老家,得知需隔离半个月花费四千多,遂决定继续在上海郊区的小出租屋躺着,继而突发奇想去看看发小饶亮每天是如何生活。《一天》是一段从凌晨两点持续到半夜十二点的聊天和跟拍——出门摆摊卖夜宵、早餐,售卖鱼虾,准备第二天出摊的原材料,布置笼网,补觉,去更远的地方收网捕捞,回家休息。周而复始。

《漫长的爆炸》以1987年3月15日哈尔滨亚麻厂大爆炸为题,讲述事故幸存者三十余年来的生存状态,个体人物的命运与时代变迁交织,读来令人印象深刻。本文是南京大学新闻传播学院学生迟秋怡的本科毕业作品,她曾深入爆炸亲历者居住的安抚楼采访,并查阅大量历史资料,作品获得2021年真实故事计划举办的第三届非虚构写作大赛短篇组一等奖。

九零后王亚晖是个资深游戏玩家,也是独立游戏开发者,创业做过网页游戏、游戏广告平台、游戏媒体等,对中国游戏行业有自己独到的观察视角。《下了,明天见》是他回忆里的中国电子游戏史,从早期游戏机和红白机、玩具和掌机、街机,到单机游戏及网吧里的人和事,贯穿了一代人的童年和青春。

曹秀文是上海市非物质文化遗产项目金山农民画艺术代表性传承人,其作品曾在多个国家展出。《从土地上拿到泥巴》里她回顾了自己的成长,最初是爱好画画,主动参加学习,后来慢慢出作品并教人画画,文中穿插展示的近二十幅作品,处处流露出画家对日常生活的感情和热爱。她说,其他人能不能画下去,她不知道,但她会一直画,一直教。

劳伦斯·奥特曼博士是《纽约时报》的医学记者,从1969年供职到2009年,是当时美国第一位在日报担任记者的全职医生,见证了美国和世界无数重要的医学事件。徐冰是奥特曼博士的忠实读者,通读过其“医生的世界”专栏里四百余篇报道,《一个充满问题但最不糟糕的制度》可看作是一篇针对奥特曼质疑期刊同行评审体系相关内容的读书笔记。

许小然是一位留学海外的年轻学者,也是知乎上的优秀答主,《赌城的物理学家们》的故事起因于2023年3月6日到3月10日美国物理学会在拉斯维加斯召开的年度会议上,又延伸到会议之外,异彩纷呈,虽然是严肃科学范畴的事儿,作者文笔诙谐,条理清楚,外行人读起来也饶有兴致。

《西厢记》的作者是生活在元大都的王实甫,为什么《西厢记》的故事设定在遥远的黄河岸边呢?《沿〈西厢记〉而行》里,文化记者邢海洋从故事的版本源流说起,探讨不同时期的演进,从故事和人物设定中,不仅解释其文学发展自身的脉络,还发现不同时代人物性格的特点。

中国的漫长历史中,来自东北地区的异族人,要比其他异族人更容易建立起稳固长久的中原政权。《“天子当从东北来”》是张璟琳“十六国小史”的中篇(上篇见《读库2304》),回溯东胡后裔慕容鲜卑这支,魏晋之际自辽西迁到辽东,如何经过数代经营终于入主中原的。

创造大都会 豆瓣

作者:

罗雨翔

上海三联书店

2024

- 8

中国人在美国当公务员

解读美国大城市背后永不停歇的政治角力

大都会的活力从何而来?如何像运营企业一样运营政府?个人力量如何影响社区营造?纽约是大城市的特例还是范例?房地产税如何连接私人义务和政府义务?

《大国大城》作者、经济学家陆铭,哈佛大学教授戴安·E.戴维斯倾力推荐!

🌊

编辑推荐:

◎一本跨领域深入解读纽约的科普读物,包含城市规划、政策、经济、建筑设计等多重视角。美国注册规划师、前预算局公务员对美国城市的深度观察。

对读者来说,这本书是一份不可多得的、兼具客观、理性和深度的纽约城市指南。作者有着哈佛大学建筑硕士以及伦敦政治经济学院区域经济发展硕士的双重背景,曾就职于纽约市政府预算局,现为美国注册城市规划师,能够从经济地理、政策法规、公共空间等方向解读纽约的特点,探秘美国大城市的城市更新。

◎美国政治制度如何影响城市?中国大城市的生长轨迹与美国有何异同?

城市空间、公共交通、地产开发等课题和每个公民的生活都息息相关,学习借鉴他国已有的现实案例,尤其是如纽约这样极具特色和活力的超级大都会,对推动改善我国目前社会环境有重大的意义。作者在解读纽约城市运行逻辑的同时,对比了中美两国在政府运作、社会模式、公共空间规划等方面的异同,试图探讨理想城市的多种可能。

◎图、文、数据结合,在街头摄影中想象城市律动,从数据分析中解构空间政治,把复杂的城市问题简单化、趣味化。

作者精心绘制数十幅纽约区划图、路网图等,宏观且客观地解构了纽约的空间政治。从纽约社区花园、公园绿地到摩天大楼,150幅全彩纽约街头摄影带读者走入真实纽约生活。

✨

名人推荐:

看纽约的实践,能够了解如何建设充满活力、宜居且和谐的大城市,以及市场、社会和政府如何各司其职。

——陆铭,上海交通大学特聘教授、经济学家、《大国大城》作者

本书回答了各地无数居民和政府官员都关心的问题:如何平衡公共与私人之间的紧张关系?它也直接揭示了纽约市的魅力所在,帮助读者理解 为什么这座特殊的城市会成为全球讨论的焦点。没有比这更及时、更出色的读物来了解这座永不停歇的迷人城市了。

——戴安·E. 戴维斯 ,哈佛大学城市规划与设计系教授、前系主任

📖

内容简介:

纽约大都会背后都有哪些博弈?政府如何“企业化”运营?

新冠疫情期间,“开放街道”政策如何体现城市价值观?

复杂的城市更新项目如何推进?个人力量如何影响社区营造?

中国城市化发展进入了新的阶段,一线城市中个人、社区、政府、企业间的关系愈加复杂,与此同时,住房保障、公共空间、社区营造、公私合作(PPP)等问题的讨论也愈发激烈。纽约作为全球闻名的国际都市,是城市发展的“超级试验场”,也有着种种可供参照的成功经验与失败教训。

日常生活的方方面面背后都有一个城市独特的发展模式。本书以一系列独立成章的短文组成,串联描绘出纽约种种独特或奇异的城市发展现象(比如公共空间的打造、地铁运营、地产开发和规划等),并用制度的逻辑来进行分析和解读,结合对日常生活的审视和学术框架,通过解构纽约来重构城市。

解读美国大城市背后永不停歇的政治角力

大都会的活力从何而来?如何像运营企业一样运营政府?个人力量如何影响社区营造?纽约是大城市的特例还是范例?房地产税如何连接私人义务和政府义务?

《大国大城》作者、经济学家陆铭,哈佛大学教授戴安·E.戴维斯倾力推荐!

🌊

编辑推荐:

◎一本跨领域深入解读纽约的科普读物,包含城市规划、政策、经济、建筑设计等多重视角。美国注册规划师、前预算局公务员对美国城市的深度观察。

对读者来说,这本书是一份不可多得的、兼具客观、理性和深度的纽约城市指南。作者有着哈佛大学建筑硕士以及伦敦政治经济学院区域经济发展硕士的双重背景,曾就职于纽约市政府预算局,现为美国注册城市规划师,能够从经济地理、政策法规、公共空间等方向解读纽约的特点,探秘美国大城市的城市更新。

◎美国政治制度如何影响城市?中国大城市的生长轨迹与美国有何异同?

城市空间、公共交通、地产开发等课题和每个公民的生活都息息相关,学习借鉴他国已有的现实案例,尤其是如纽约这样极具特色和活力的超级大都会,对推动改善我国目前社会环境有重大的意义。作者在解读纽约城市运行逻辑的同时,对比了中美两国在政府运作、社会模式、公共空间规划等方面的异同,试图探讨理想城市的多种可能。

◎图、文、数据结合,在街头摄影中想象城市律动,从数据分析中解构空间政治,把复杂的城市问题简单化、趣味化。

作者精心绘制数十幅纽约区划图、路网图等,宏观且客观地解构了纽约的空间政治。从纽约社区花园、公园绿地到摩天大楼,150幅全彩纽约街头摄影带读者走入真实纽约生活。

✨

名人推荐:

看纽约的实践,能够了解如何建设充满活力、宜居且和谐的大城市,以及市场、社会和政府如何各司其职。

——陆铭,上海交通大学特聘教授、经济学家、《大国大城》作者

本书回答了各地无数居民和政府官员都关心的问题:如何平衡公共与私人之间的紧张关系?它也直接揭示了纽约市的魅力所在,帮助读者理解 为什么这座特殊的城市会成为全球讨论的焦点。没有比这更及时、更出色的读物来了解这座永不停歇的迷人城市了。

——戴安·E. 戴维斯 ,哈佛大学城市规划与设计系教授、前系主任

📖

内容简介:

纽约大都会背后都有哪些博弈?政府如何“企业化”运营?

新冠疫情期间,“开放街道”政策如何体现城市价值观?

复杂的城市更新项目如何推进?个人力量如何影响社区营造?

中国城市化发展进入了新的阶段,一线城市中个人、社区、政府、企业间的关系愈加复杂,与此同时,住房保障、公共空间、社区营造、公私合作(PPP)等问题的讨论也愈发激烈。纽约作为全球闻名的国际都市,是城市发展的“超级试验场”,也有着种种可供参照的成功经验与失败教训。

日常生活的方方面面背后都有一个城市独特的发展模式。本书以一系列独立成章的短文组成,串联描绘出纽约种种独特或奇异的城市发展现象(比如公共空间的打造、地铁运营、地产开发和规划等),并用制度的逻辑来进行分析和解读,结合对日常生活的审视和学术框架,通过解构纽约来重构城市。

读库2404 豆瓣

作者:

张立宪 主编

新星出版社

2024

- 8

《读库2404》共包含九篇文章。

保罗·萨洛佩克(Paul Salopek)是一个徒步旅行者、记者,拿过两次普利策新闻奖,2013年,他开始自己的全球徒步计划。历史学者罗新曾提到自己跟保罗徒步的经历,他敬仰保罗的行动,也想知道保罗一边走一边在想什么做什么。2022年12月初,靳锦第一次加入保罗的行走队伍,后来又两次加入,并参与了保罗在中国的最后一段行走。《与保罗·萨洛佩克一起行走》里记录了她这一路作为旁观者和参与者的观察和思考。

2023年10月8日,杭州亚运会上,首次作为正式竞赛项目亮相的电子竞技项目中,中国队斩获四金一铜。四年前的2019年,电竞在中国正式成为一项职业,当时全国游戏女玩家已超过三亿,占玩家总数的百分之四十六点二,而参与职业电竞比赛的女选手却极少。《电子竞技不相信女性》想探讨的是一位女选手如果想站上和男选手一样的赛场,她要面对的到底是什么,又要付出怎样的代价。

潮汕地区是宗族文化氛围相当浓厚的地方,当地几个村庄恪守着“誓不通婚”的祖训,一个多世纪以来,旧恨叠加新仇,世仇像一道魔咒笼罩着村民。近年来,一些“世仇村”陆续和解。《世仇的终结》记录了广东揭阳几个村的调解过程,作者观察到现代化的触角在潜移默化地作用于古老的宗族村庄,身处绵延的仇怨和变化的时代中的人也都需要重新选择他们的生活。

黑桃曾在《读库2103》发表过《我在上海开出租》,此次带来《我在郑州跑代驾》,讲述离开上海之后回老家,2022年初重新找工作的故事。他当时觉得代驾门槛低、投入小、赚实时的钱,是十分理想的兼职。待真正进入,才发现这是一个竞争激烈的行业,不仅有明面上白热化的竞争,还有暗地里不可告人的手段。除了日常跟客户、同行相处,黑桃更想弄明白各家平台的商业逻辑。

2023年五一假期,时贺新刚退休的岳父准备去河南旅游,其实也是想到女婿的老家走走看看。时贺新大学毕业后便到陕西工作,刚开始还想着能考回老家,找个好单位,一直未能如愿。工作六年后经人介绍认识了妻子,随后在当地安家,八载婚龄,他已不是新女婿,岳父却是第一次要登他老家的门。《岳父来了》主要围绕这趟旅程中亲友们的精心接待,虽略显慌乱紧张却能感受到亲情无边。

阿德里安·高依策是荷兰著名景观设计师,也是一家城市规划与景观设计事务所的创始人。《平》一文由他对荷兰都市群兰斯台德活力衰退的担忧引出,在回顾了荷兰历史上围海造田、创造新陆、重塑地平线等壮举,以及“风景画艺术”和低地神话的诞生后,痛惜这独特的风景、无与伦比的地平线和千年泥炭圩田由于某些原因一步步被摧毁,哀叹显赫一时的荷兰风景失掉其魅力。虽然写于十几年前,现今读起来依然振聋发聩。

美国漫画行业诞生于上世纪三十年代,四十年代末差点经历灭顶之灾,而超级英雄的世界里DC漫画始终屹立,漫威一直迎头赶超。1971年,有记者估算每年出版的漫画约有三亿册,全世界流通着十二亿册漫画书,第二年,漫威成功逆袭。《以书为货》有别于《以书为生》(载《读库2206》)的切片式记录,而把关注点聚焦于美国漫画,细述其从纸面延伸到银幕进而成为主流文化拼图背后的关键人物和事件。

史料当中空白太多,很多话并未说死,便给了演义进行天马行空发挥的空间。刘勃从历史叙事、民间叙事、演义叙事三个角度来叙述董卓专权后“十八路诸侯讨董卓”,他认为,相较真实的历史,《三国演义》既贬低又抬高了董卓这个人物,也美化了整个讨伐董卓的行动。

在中国的民间文艺里,有个特殊词语专门用来指差劲的皇帝——昏君。那戏曲里的昏君,都是怎么个昏法,如何昏得合乎情理?傅谨在《昏君之昏》里从茂腔版本《杨八姐游春》里的宋王,写到洪昇《长生殿》里的唐明皇以及京剧《打金砖》里的东汉开国皇帝刘秀,从剧情到表演,将反角皇帝的塑造一一道来。

保罗·萨洛佩克(Paul Salopek)是一个徒步旅行者、记者,拿过两次普利策新闻奖,2013年,他开始自己的全球徒步计划。历史学者罗新曾提到自己跟保罗徒步的经历,他敬仰保罗的行动,也想知道保罗一边走一边在想什么做什么。2022年12月初,靳锦第一次加入保罗的行走队伍,后来又两次加入,并参与了保罗在中国的最后一段行走。《与保罗·萨洛佩克一起行走》里记录了她这一路作为旁观者和参与者的观察和思考。

2023年10月8日,杭州亚运会上,首次作为正式竞赛项目亮相的电子竞技项目中,中国队斩获四金一铜。四年前的2019年,电竞在中国正式成为一项职业,当时全国游戏女玩家已超过三亿,占玩家总数的百分之四十六点二,而参与职业电竞比赛的女选手却极少。《电子竞技不相信女性》想探讨的是一位女选手如果想站上和男选手一样的赛场,她要面对的到底是什么,又要付出怎样的代价。

潮汕地区是宗族文化氛围相当浓厚的地方,当地几个村庄恪守着“誓不通婚”的祖训,一个多世纪以来,旧恨叠加新仇,世仇像一道魔咒笼罩着村民。近年来,一些“世仇村”陆续和解。《世仇的终结》记录了广东揭阳几个村的调解过程,作者观察到现代化的触角在潜移默化地作用于古老的宗族村庄,身处绵延的仇怨和变化的时代中的人也都需要重新选择他们的生活。

黑桃曾在《读库2103》发表过《我在上海开出租》,此次带来《我在郑州跑代驾》,讲述离开上海之后回老家,2022年初重新找工作的故事。他当时觉得代驾门槛低、投入小、赚实时的钱,是十分理想的兼职。待真正进入,才发现这是一个竞争激烈的行业,不仅有明面上白热化的竞争,还有暗地里不可告人的手段。除了日常跟客户、同行相处,黑桃更想弄明白各家平台的商业逻辑。

2023年五一假期,时贺新刚退休的岳父准备去河南旅游,其实也是想到女婿的老家走走看看。时贺新大学毕业后便到陕西工作,刚开始还想着能考回老家,找个好单位,一直未能如愿。工作六年后经人介绍认识了妻子,随后在当地安家,八载婚龄,他已不是新女婿,岳父却是第一次要登他老家的门。《岳父来了》主要围绕这趟旅程中亲友们的精心接待,虽略显慌乱紧张却能感受到亲情无边。

阿德里安·高依策是荷兰著名景观设计师,也是一家城市规划与景观设计事务所的创始人。《平》一文由他对荷兰都市群兰斯台德活力衰退的担忧引出,在回顾了荷兰历史上围海造田、创造新陆、重塑地平线等壮举,以及“风景画艺术”和低地神话的诞生后,痛惜这独特的风景、无与伦比的地平线和千年泥炭圩田由于某些原因一步步被摧毁,哀叹显赫一时的荷兰风景失掉其魅力。虽然写于十几年前,现今读起来依然振聋发聩。

美国漫画行业诞生于上世纪三十年代,四十年代末差点经历灭顶之灾,而超级英雄的世界里DC漫画始终屹立,漫威一直迎头赶超。1971年,有记者估算每年出版的漫画约有三亿册,全世界流通着十二亿册漫画书,第二年,漫威成功逆袭。《以书为货》有别于《以书为生》(载《读库2206》)的切片式记录,而把关注点聚焦于美国漫画,细述其从纸面延伸到银幕进而成为主流文化拼图背后的关键人物和事件。

史料当中空白太多,很多话并未说死,便给了演义进行天马行空发挥的空间。刘勃从历史叙事、民间叙事、演义叙事三个角度来叙述董卓专权后“十八路诸侯讨董卓”,他认为,相较真实的历史,《三国演义》既贬低又抬高了董卓这个人物,也美化了整个讨伐董卓的行动。

在中国的民间文艺里,有个特殊词语专门用来指差劲的皇帝——昏君。那戏曲里的昏君,都是怎么个昏法,如何昏得合乎情理?傅谨在《昏君之昏》里从茂腔版本《杨八姐游春》里的宋王,写到洪昇《长生殿》里的唐明皇以及京剧《打金砖》里的东汉开国皇帝刘秀,从剧情到表演,将反角皇帝的塑造一一道来。

芭芭雅嘎下了个蛋 豆瓣 Goodreads

BABA YAGA LAID AN EGG

9.1 (24 个评分)

作者:

[荷] 杜布拉夫卡·乌格雷西奇

译者:

李云骞

云南人民出版社

2024

- 6

芭芭雅嘎是女巫,但不属于女巫的团体;她既可以是善人,也可以是恶人;是母亲,也是杀死女儿的凶手;是女人,但没有、也从未有过丈夫;她伸出援手,也策划阴谋;被人类社会驱逐,也与人类沟通;是战士,但也操持家务;是“死人”,也是活生生的人;她会飞,但同时也被束缚在地面上;她只是个“偶然出现的人物”,却也是主人公通往幸福之旅的关键一站:“礼貌的”和“粗鲁的”主人公在她的小屋前驻足,他们吃饱喝足,舒服地洗个澡,听取她的建议,带走她送的魔法礼物,然后消失得无影无踪。 翻译成更现代的语言,她是异见者、流放者、失败者、隐居者、老处女、丑八怪。她的形象依赖于口述传统,是集体创作的成果,也是一面集体的镜子。她的人生故事开始于更好的时代,那时她还是金色芭芭、大地之母。后来,她成了被驱逐的稻草人,但依然用诡计统治着人们。如今,她缩在小屋中煎熬时日,像子宫中的胚胎,或棺材里的尸身。 没有一个人带着花和巧克力,再次敲响她的门。

我用中文做了场梦 豆瓣 Goodreads

7.6 (35 个评分)

作者:

[意] 亚历(Alessandro Ceschi)

文汇出版社

2024

- 7

从罗马搬到北京,从零开始学中文,重新做学生。有时失业,有时居无定所,在不稳定中流动。

在北京电影学院,跟宿管阿姨学怎么切菜;靠白酒和翻译软件交朋友,用蹩脚的普通话录播客;在国产片剧组,见证外籍群演之间为了一句台词的激烈竞争;在广州拍广告,开工前喝早茶,杀青时喝断片;在上海,把客厅当成写作沙龙,创造一个临时的家;困在海南的夏天,和偶遇的豆瓣网友一起看云。

写这本书是为了讲我的故事,或者说,为了搞懂我这些年都是怎么过的。这不是政治学论文,也不是社会学调查,写的是我的生活,我和这片土地的复杂相处。

在北京电影学院,跟宿管阿姨学怎么切菜;靠白酒和翻译软件交朋友,用蹩脚的普通话录播客;在国产片剧组,见证外籍群演之间为了一句台词的激烈竞争;在广州拍广告,开工前喝早茶,杀青时喝断片;在上海,把客厅当成写作沙龙,创造一个临时的家;困在海南的夏天,和偶遇的豆瓣网友一起看云。

写这本书是为了讲我的故事,或者说,为了搞懂我这些年都是怎么过的。这不是政治学论文,也不是社会学调查,写的是我的生活,我和这片土地的复杂相处。

逃走的人 豆瓣 Goodreads

8.1 (36 个评分)

作者:

李颖迪

文汇出版社

2024

- 8

鹤岗,东北边陲之城,因极低的房价而频繁出现在新闻媒体头条。

在鹤岗神话的背后,是一座座同样资源枯竭、经济衰退、被世人遗忘的城镇,河南鹤壁、安徽淮南、河北燕郊,以及一个个具体的、迷茫的、涌向那里的年轻人。这是一群逃离者的故事,也关乎一种新型的生活方式。

买一间两三万元的房子,囤积食物、养猫,不上班,不社交,不恋爱,靠积蓄维持最低欲望的生活,与人隔绝。从互联网的隐秘角落,到大雪覆盖的边缘小城,作者李颖迪为我们展现了人们如何策划和实践自己的逃离。

她记录了逃离者的来处——富士康工人、保安、平台客服,这些工作给人的压缩感与漂泊感,还有冷漠疏离的家庭,无法寻得的爱意;也与他们共度脱轨后的人生——在鹤岗,面对漫长的黑夜,窝在温暖的旧房子里,讨论生的意义,以及,孤独的死。

这是一次漫长的旅途,闯进被雪封闭的城市,走入陌生人紧闭的家门,也试图探索我们这一代疲倦但仍拥有微小勇气的心灵:说到底,如何才能得到自由呢?自由又将带我们通向何方?

在鹤岗神话的背后,是一座座同样资源枯竭、经济衰退、被世人遗忘的城镇,河南鹤壁、安徽淮南、河北燕郊,以及一个个具体的、迷茫的、涌向那里的年轻人。这是一群逃离者的故事,也关乎一种新型的生活方式。

买一间两三万元的房子,囤积食物、养猫,不上班,不社交,不恋爱,靠积蓄维持最低欲望的生活,与人隔绝。从互联网的隐秘角落,到大雪覆盖的边缘小城,作者李颖迪为我们展现了人们如何策划和实践自己的逃离。

她记录了逃离者的来处——富士康工人、保安、平台客服,这些工作给人的压缩感与漂泊感,还有冷漠疏离的家庭,无法寻得的爱意;也与他们共度脱轨后的人生——在鹤岗,面对漫长的黑夜,窝在温暖的旧房子里,讨论生的意义,以及,孤独的死。

这是一次漫长的旅途,闯进被雪封闭的城市,走入陌生人紧闭的家门,也试图探索我们这一代疲倦但仍拥有微小勇气的心灵:说到底,如何才能得到自由呢?自由又将带我们通向何方?

禍 豆瓣

わざわい

作者:

小田雅久仁

译者:

王華懋

木馬文化

2023

- 10

日本怪奇作家小田雅久仁,擅用精湛的文學手法結合豐富的想像力,編織出各種「恐怖」與「驚愕」,擄獲日本讀者的心。最新作品《禍》收錄七篇以身體形變為題的怪奇小說,將沉悶的都市日常轉變為超現實的地獄。

你,想窺探世界的深淵嗎?沉浸在故事之餘,小心別被故事吞噬了……

●〈食書〉

廁所裡的女人警告:只要吃過一頁……就回不去了。

我終於抵抗不了誘惑,將揉成團的書頁放進「嘴」裡……

●〈鑽耳〉

尋找失蹤戀人的我,來到最後目擊她的鄰居家裡。

人類的「手」竟然能扭曲成為如此奇異的形狀嗎?

●〈喪色記〉

少年時期不斷夢見的古怪場景襲來,

「眼」的另一端,是色彩凋零的夢之終焉……

●〈回歸柔軟之處〉

上班族在歸家途中,被鄰座的胖女人挑逗,

啊──橫溢肥滿的「肉」就像淫靡的溫柔鄉呼喚著他──

●〈農場〉

青年來到位於偏遠山區的生技農場工作,

但眼前浸泡於血紅色液體的作物,怎麼看都是「鼻」子。

●〈髮禍〉

受金錢蠱惑而參加神祕宗教儀式的女子,

在會場中感受到由「髮」深植進靈魂的恐怖!

●〈裸男與裸女〉

晨班列車遭受赤裸裸的恐怖攻擊!

「膚」潛藏的欲望,嘶吼著裸奔本願!

你,想窺探世界的深淵嗎?沉浸在故事之餘,小心別被故事吞噬了……

●〈食書〉

廁所裡的女人警告:只要吃過一頁……就回不去了。

我終於抵抗不了誘惑,將揉成團的書頁放進「嘴」裡……

●〈鑽耳〉

尋找失蹤戀人的我,來到最後目擊她的鄰居家裡。

人類的「手」竟然能扭曲成為如此奇異的形狀嗎?

●〈喪色記〉

少年時期不斷夢見的古怪場景襲來,

「眼」的另一端,是色彩凋零的夢之終焉……

●〈回歸柔軟之處〉

上班族在歸家途中,被鄰座的胖女人挑逗,

啊──橫溢肥滿的「肉」就像淫靡的溫柔鄉呼喚著他──

●〈農場〉

青年來到位於偏遠山區的生技農場工作,

但眼前浸泡於血紅色液體的作物,怎麼看都是「鼻」子。

●〈髮禍〉

受金錢蠱惑而參加神祕宗教儀式的女子,

在會場中感受到由「髮」深植進靈魂的恐怖!

●〈裸男與裸女〉

晨班列車遭受赤裸裸的恐怖攻擊!

「膚」潛藏的欲望,嘶吼著裸奔本願!

时间的香气 豆瓣

Duft der Zeit. Ein philosophischer Essay zur Kunst des Verweilens.

作者:

[德]韩炳哲

译者:

吴琼

中信出版集团

2024

- 5

如今的时间危机并非加速。加速的时代早已过去。目前我们认为的加速,只是时间涣散的症状之一。今日的时间危机源于一种导致各类时间障碍和错误感知的时间紊乱。时间缺乏有序的节奏,陷入失调状态。这种紊乱让时间仿佛在飞驰。

这种时间紊乱并非强制加速的结果,其首要原因是时间的原子化,这也是为什么人们感觉时间的流逝比以往快得多。时间涣散导致人们不可能去经验何为持存。没什么能让时间驻足。生命不再被嵌入能创建持存的秩序体或坐标系中。

本书通过回顾历史提请人们注意,必须换一种方式理解日常生活,以避免陷入时间危机。作者缅怀的并非“讲述的时间”。讲述的终结,或故事的终结,并不一定意味着时间上的空白。它有可能开启一种无关神学和目的论的、散发自己独特香气的生命时间。它的前提是让“沉思的生活”复苏。

--------------------

韩炳哲作品(第2辑)

《山寨:中国式解构》(2023年1月出版)

Shanzhai. Dekonstruktion auf Chinesisch.

《超文化:文化与全球化》(2023年1月出版)

Hyperkulturalität. Kultur und Globalisierung.

《妥协社会:今日之痛》(2023年1月出版)

Palliativgesellschaft. Schmerz heute.

《不在场:东亚文化与哲学》(2023年7月出版)

Abwesen. Zur Kultur und Philosophie des Fernen Ostens.

《禅宗哲学》(2023年8月出版)

Philosophie des Zen-Buddhismus.

《什么是权力?》(2023年7月出版)

Was ist Macht?

《仪式的消失:当下的世界》(2023年8月出版)

Vom Verschwinden der Rituale.Eine Topologie der Gegenwart.

《资本主义与死亡驱力》(2023年8月出版)

Kapitalismus und Todestrieb.

《沉思的生活,或无所事事》(2023年7月出版)

Vita contemplativa.oder von der Untätigkeit.

韩炳哲作品(第3辑)

《大地颂歌:花园之旅》(2024年5月出版)

Lob der Erde. Eine Reise in den Garten.

《时间的香气:驻留的艺术》(2024年5月出版)

Duft der Zeit. Ein philosophischer Essay zur Kunst des Verweilens.

《叙事的危机》(2024年5月出版)

Die Krise der Narration.

这种时间紊乱并非强制加速的结果,其首要原因是时间的原子化,这也是为什么人们感觉时间的流逝比以往快得多。时间涣散导致人们不可能去经验何为持存。没什么能让时间驻足。生命不再被嵌入能创建持存的秩序体或坐标系中。

本书通过回顾历史提请人们注意,必须换一种方式理解日常生活,以避免陷入时间危机。作者缅怀的并非“讲述的时间”。讲述的终结,或故事的终结,并不一定意味着时间上的空白。它有可能开启一种无关神学和目的论的、散发自己独特香气的生命时间。它的前提是让“沉思的生活”复苏。

--------------------

韩炳哲作品(第2辑)

《山寨:中国式解构》(2023年1月出版)

Shanzhai. Dekonstruktion auf Chinesisch.

《超文化:文化与全球化》(2023年1月出版)

Hyperkulturalität. Kultur und Globalisierung.

《妥协社会:今日之痛》(2023年1月出版)

Palliativgesellschaft. Schmerz heute.

《不在场:东亚文化与哲学》(2023年7月出版)

Abwesen. Zur Kultur und Philosophie des Fernen Ostens.

《禅宗哲学》(2023年8月出版)

Philosophie des Zen-Buddhismus.

《什么是权力?》(2023年7月出版)

Was ist Macht?

《仪式的消失:当下的世界》(2023年8月出版)

Vom Verschwinden der Rituale.Eine Topologie der Gegenwart.

《资本主义与死亡驱力》(2023年8月出版)

Kapitalismus und Todestrieb.

《沉思的生活,或无所事事》(2023年7月出版)

Vita contemplativa.oder von der Untätigkeit.

韩炳哲作品(第3辑)

《大地颂歌:花园之旅》(2024年5月出版)

Lob der Erde. Eine Reise in den Garten.

《时间的香气:驻留的艺术》(2024年5月出版)

Duft der Zeit. Ein philosophischer Essay zur Kunst des Verweilens.

《叙事的危机》(2024年5月出版)

Die Krise der Narration.

安南想象 豆瓣

作者:

朱琺

上海文艺出版社

2024

- 5

《安南想象:交趾地方的奇迹、异物、幽灵和古怪》是朱琺继重述越南汉文小说的《安南怪谭》之后的第二本小说集。“安南”“交趾”均系中国古代对越南的旧称。

不同于一般以情节为主的小说,在本书中,作者利用残存在中国古典文献史料的只鳞片爪,以奇崛想象,拼贴复原出据说曾存在于古老南方的诸般奇迹及古怪,共二十九种,重新辑录、书写古代中国人对遥远南方的想象与态度。

初作于2008年至2015年间,源自作者当时频繁往来于中越之间的“候鸟时期”经验,增删修订至今。采用“常见于古典文献、新用于小说”的双行夹注格式。属于21世纪的小说主人公们的经验,“包括但不限于懊恼、惭愧、缅怀、自嘲、惘然等等”,仿若一条暗线,闪隐其中。配有三十张篇末小图,均采自百年前越南出版的三语刊物《南风》杂志。

不同于一般以情节为主的小说,在本书中,作者利用残存在中国古典文献史料的只鳞片爪,以奇崛想象,拼贴复原出据说曾存在于古老南方的诸般奇迹及古怪,共二十九种,重新辑录、书写古代中国人对遥远南方的想象与态度。

初作于2008年至2015年间,源自作者当时频繁往来于中越之间的“候鸟时期”经验,增删修订至今。采用“常见于古典文献、新用于小说”的双行夹注格式。属于21世纪的小说主人公们的经验,“包括但不限于懊恼、惭愧、缅怀、自嘲、惘然等等”,仿若一条暗线,闪隐其中。配有三十张篇末小图,均采自百年前越南出版的三语刊物《南风》杂志。

不间断的人 豆瓣

作者:

双雪涛

上海三联书店

2024

- 2

★《猎人》之后,积淀五年,小说家双雪涛全新作品,回到未来世界,攥紧你的心脏。——七个故事装置,探向古老与未来时间,科幻与人心,谋杀与幻想,现实与虚构,s市与北京,最终在小说中难分彼此,共同成为探索写作可能的精密试验。书中收录的篇目近半从未发表,首次面世。

★定义AI世代的小说文体,脑雾与脑洞交替的阅读体验。“人,只是不间断的人类的一环”——寻找一条龙的仿生人,造访人类的梦境;让时空流转的青铜剑,困住s市冰面上的刺客;最后的拳击手,在陌生的城市拼贴记忆;深夜买狗的孤独酒鬼,消失在广袤的黑暗中……这些故事从人们置身其中的日常开始,不断伸展进意想不到的未来世界,探究人类永恒的命题:人的情感,善恶和逃离现实世界的方法。

★余华、格非、唐诺、莫言、雷佳音、董子健、张亚东、梁龙等喜爱的小说家,电影《平原上的火焰》《刺杀小说家》原著作者,热门作品影视改编中——小说家双雪涛曾获首届华文世界电影小说奖、单向街书店文学奖“年度青年作家”、第三届宝珀理想国文学奖等各大奖项,多部作品均有影视改编计划。本书中《刺客爱人》等篇目影视改编中。

《不间断的人》是双雪涛的全新中短篇小说集。七个故事装置,探向古老与未来时间。在这部全新作品中,人心与科技,经历与幻想,现实与虚构,S市与北京,最终在小说中难分彼此,共同成为探索写作可能的精密试验。寻找鸟骨的仿生人、让时空流转的刺客、失去记忆的拳击手、温柔夜色里的孤独酒鬼……人,只是不间断的人类的一环。这些故事从人们置身其中的日常开始,不断伸展进意想不到的未来世界,探究的是人类永恒的命题:人的情感、善恶和逃离现实世界的方法。

★定义AI世代的小说文体,脑雾与脑洞交替的阅读体验。“人,只是不间断的人类的一环”——寻找一条龙的仿生人,造访人类的梦境;让时空流转的青铜剑,困住s市冰面上的刺客;最后的拳击手,在陌生的城市拼贴记忆;深夜买狗的孤独酒鬼,消失在广袤的黑暗中……这些故事从人们置身其中的日常开始,不断伸展进意想不到的未来世界,探究人类永恒的命题:人的情感,善恶和逃离现实世界的方法。

★余华、格非、唐诺、莫言、雷佳音、董子健、张亚东、梁龙等喜爱的小说家,电影《平原上的火焰》《刺杀小说家》原著作者,热门作品影视改编中——小说家双雪涛曾获首届华文世界电影小说奖、单向街书店文学奖“年度青年作家”、第三届宝珀理想国文学奖等各大奖项,多部作品均有影视改编计划。本书中《刺客爱人》等篇目影视改编中。

《不间断的人》是双雪涛的全新中短篇小说集。七个故事装置,探向古老与未来时间。在这部全新作品中,人心与科技,经历与幻想,现实与虚构,S市与北京,最终在小说中难分彼此,共同成为探索写作可能的精密试验。寻找鸟骨的仿生人、让时空流转的刺客、失去记忆的拳击手、温柔夜色里的孤独酒鬼……人,只是不间断的人类的一环。这些故事从人们置身其中的日常开始,不断伸展进意想不到的未来世界,探究的是人类永恒的命题:人的情感、善恶和逃离现实世界的方法。

叙事的危机 豆瓣 Goodreads

Die Krise der Narration.

作者:

[德]韩炳哲

译者:

李明瑶

中信出版集团

2024

- 5

当今是一个人人都在谈论叙事的时代。矛盾的是,叙事话题的泛滥竟暴露了一场叙事的危机。在“故事化”的喧嚣中,充斥着一种既无意义又无方向的叙事真空。

资本主义借助故事化将讲述占为己有。它让讲述听命于消费。故事化生产出消费形式的故事。在故事化的帮助下,产品被赋予了情绪,向消费者 承诺独特的体验。如此一来,我们买卖、消费的其实是叙事与情绪。“故事”被推销,故事化实为卖故事。

讲述创造出共同体,而故事化只催生出社群。社群是共同体的一种商品形式,由消费者组成。任何的故事化形式,都无法重新点燃那团把人聚在一起相互讲述故事的篝火。篝火早已熄灭。

--------------------

韩炳哲作品(第2辑)

《山寨:中国式解构》(2023年1月出版)

Shanzhai. Dekonstruktion auf Chinesisch.

《超文化:文化与全球化》(2023年1月出版)

Hyperkulturalität. Kultur und Globalisierung.

《妥协社会:今日之痛》(2023年1月出版)

Palliativgesellschaft. Schmerz heute.

《不在场:东亚文化与哲学》(2023年7月出版)

Abwesen. Zur Kultur und Philosophie des Fernen Ostens.

《禅宗哲学》(2023年8月出版)

Philosophie des Zen-Buddhismus.

《什么是权力?》(2023年7月出版)

Was ist Macht?

《仪式的消失:当下的世界》(2023年8月出版)

Vom Verschwinden der Rituale.Eine Topologie der Gegenwart.

《资本主义与死亡驱力》(2023年8月出版)

Kapitalismus und Todestrieb.

《沉思的生活,或无所事事》(2023年7月出版)

Vita contemplativa.oder von der Untätigkeit.

韩炳哲作品(第3辑)

《大地颂歌:花园之旅》(2024年5月出版)

Lob der Erde. Eine Reise in den Garten.

《时间的香气:驻留的艺术》(2024年5月出版)

Duft der Zeit. Ein philosophischer Essay zur Kunst des Verweilens.

《叙事的危机》(2024年5月出版)

Die Krise der Narration.

资本主义借助故事化将讲述占为己有。它让讲述听命于消费。故事化生产出消费形式的故事。在故事化的帮助下,产品被赋予了情绪,向消费者 承诺独特的体验。如此一来,我们买卖、消费的其实是叙事与情绪。“故事”被推销,故事化实为卖故事。

讲述创造出共同体,而故事化只催生出社群。社群是共同体的一种商品形式,由消费者组成。任何的故事化形式,都无法重新点燃那团把人聚在一起相互讲述故事的篝火。篝火早已熄灭。

--------------------

韩炳哲作品(第2辑)

《山寨:中国式解构》(2023年1月出版)

Shanzhai. Dekonstruktion auf Chinesisch.

《超文化:文化与全球化》(2023年1月出版)

Hyperkulturalität. Kultur und Globalisierung.

《妥协社会:今日之痛》(2023年1月出版)

Palliativgesellschaft. Schmerz heute.

《不在场:东亚文化与哲学》(2023年7月出版)

Abwesen. Zur Kultur und Philosophie des Fernen Ostens.

《禅宗哲学》(2023年8月出版)

Philosophie des Zen-Buddhismus.

《什么是权力?》(2023年7月出版)

Was ist Macht?

《仪式的消失:当下的世界》(2023年8月出版)

Vom Verschwinden der Rituale.Eine Topologie der Gegenwart.

《资本主义与死亡驱力》(2023年8月出版)

Kapitalismus und Todestrieb.

《沉思的生活,或无所事事》(2023年7月出版)

Vita contemplativa.oder von der Untätigkeit.

韩炳哲作品(第3辑)

《大地颂歌:花园之旅》(2024年5月出版)

Lob der Erde. Eine Reise in den Garten.

《时间的香气:驻留的艺术》(2024年5月出版)

Duft der Zeit. Ein philosophischer Essay zur Kunst des Verweilens.

《叙事的危机》(2024年5月出版)

Die Krise der Narration.

病非如此 豆瓣

作者:

刘绍华

广西师范大学出版社

2024

- 7

《我的凉山兄弟》作者、人类学家刘绍华

“把自己作为田野”,跨越边界书写疾痛、记忆与新生

母亲失智,女儿患癌,两代人的身心风暴

一段共同下坠又相互承托的关系变奏

经历生死后反思自我、家庭与社会的照护之道

学会向生命示弱,献给终将直面老病死苦的你我

——————————

【内容简介】

2018年7月,母亲确诊阿尔茨海默病初期,而我被查出淋巴癌。母女各自遭逢生命剧 变,家庭也作为共同体承托着照护重担。如何接住下坠中的脆弱之人?如何重构身心、自我与关系?治疗与康复的“过渡仪式”是一段往复旅程,其间既有毁减、疼痛与绝望,也有重建、愈合与新生。

病后五年,宛如一场经历、遗忘与重构的奇遇。或许因为我们都在生命动荡转型时,跨越身心边界,默默调整了与自己和彼此的关系。生平第一次,我如此渴望理解母亲在想什么、经历了什么。在认知的渡口,全家都和母亲一起上船,携手度过记忆与失忆的边界。我也从重病中毕业新生,学会向生命示弱,也决心将自己交托,在人生下半场继续照护的实践与探索。

——————————

【编辑推荐】

🍃 人类学者“把自己作为田野”,跨越边界书写疾痛、记忆与新生

两种“世纪之症”,一场生命的过渡仪式,一次重生。

知名人类学家刘绍华与母亲接连确诊癌症与阿尔茨海默病,人生中场,重症罩顶,她以学者与病者的双重身份,记录了母女这段生命旅程。在患病与照护中,重构身心、自我与关系,领悟活在当下与示弱的美德。、

🍃 从共病到共生,一段母女共同下坠又相互承托的关系变奏

母亲原是照顾全家、运动样样精通的健身达人,女儿原是闯荡天下、关怀社会弱势的人类学者。两代女性跨越身心伤痛,在生命动荡转型中重新看见彼此。

“如今,母女之间指点与被指点的界线愈来愈模糊。亲子在生命的不同阶段换位交流,所联结起的生命关系,宛如合力画一个圆,共构完满。”

🍃 打破疾病禁忌与刻板印象,叩问生命伦理与关怀照护之道

如何与衰老、失忆、病弱和解?如何将照护负担转化为陪伴?病人需要怎样的关怀?

重病,如一面关系与人性的放大镜。体会人情冷暖后,作者无意于书写创伤,也并非美化疾病历程,而是着眼病人常被忽略的心理处境与关系重构,反思缺乏的生命哲学与伦理教育。

照护,不仅是个人之事,更是全社会之责。呈现由病患、家属、医疗人员、照护机构、政策法规等多方共同构建的照护网络。

🍃 虚实交织,跳脱学术框架,以日常细节钩沉生命体悟

每章以小说笔法开头,描述母亲“小美”与女儿“小华”的日常故事,也是二人的生命史。母亲因失忆闹出的乌龙、亲友因食物串起的联结、“我”在康复途中习得的身体技艺……

超越自身苦痛与自我叙事的局限,追忆后辈对上一代人生命历程的体认,召唤读者共情共感。

🍃繁体中文版豆瓣9.1分,读者感动落泪,医学教授王一方、照护者胡泳、作家于是、医生王兴 诚挚推荐

——————————

【各界推荐】

如何走出家庭“共病”的泥沼?刘绍华女士以人类学家的视角与笔触详尽而细腻记录了母女共病境遇中的丝丝酸楚与救疗、拯救、救赎历程,其内涵大大超越了医疗技术服务,而拓展到身心钝击煎熬,社会关系缩限,灵性彷徨张望的回应与抚慰。这不仅是对慢病时代社会照护体系的挑战,更是对人类迎击苦难时精神韧性的考验。值得一切遭遇或同情生命颠簸、人生变故的读者细读、细品。

——王一方,北京大学医学部教授

老病死苦,恰似出生一样是个过程。接受贯穿生命的每一段历程,就是丧失意义和重获意义的交替循环。真正的照护完全可以成为巨大的意义源泉,因为枯萎几乎和成长一样重要。

——胡泳,北京大学新闻与传播学院教授

病首先敦促病人学习,继而改变自己的生活方式,再而调整自己和他人的关系。恰是在病中,后代似乎才会对上一辈人的生命历程有更深的体认。照护最先带来的必定是混乱,最终却总能帮我们确定爱的存在。本书从母女共病说起,最终抵达的是母女共生,因为从照护出发,我们可以抵达人类文明的核心,成全人性的终极尊严。

——于是,作家、译者

同时作为患者和照护者,作者从一个极特别的身份视角告诉每一位可能去探望患者的亲友,患者最需要的并非勇气,而是活在当下的领悟和示弱的美德。

——王兴,医学科普作家

“把自己作为田野”,跨越边界书写疾痛、记忆与新生

母亲失智,女儿患癌,两代人的身心风暴

一段共同下坠又相互承托的关系变奏

经历生死后反思自我、家庭与社会的照护之道

学会向生命示弱,献给终将直面老病死苦的你我

——————————

【内容简介】

2018年7月,母亲确诊阿尔茨海默病初期,而我被查出淋巴癌。母女各自遭逢生命剧 变,家庭也作为共同体承托着照护重担。如何接住下坠中的脆弱之人?如何重构身心、自我与关系?治疗与康复的“过渡仪式”是一段往复旅程,其间既有毁减、疼痛与绝望,也有重建、愈合与新生。

病后五年,宛如一场经历、遗忘与重构的奇遇。或许因为我们都在生命动荡转型时,跨越身心边界,默默调整了与自己和彼此的关系。生平第一次,我如此渴望理解母亲在想什么、经历了什么。在认知的渡口,全家都和母亲一起上船,携手度过记忆与失忆的边界。我也从重病中毕业新生,学会向生命示弱,也决心将自己交托,在人生下半场继续照护的实践与探索。

——————————

【编辑推荐】

🍃 人类学者“把自己作为田野”,跨越边界书写疾痛、记忆与新生

两种“世纪之症”,一场生命的过渡仪式,一次重生。

知名人类学家刘绍华与母亲接连确诊癌症与阿尔茨海默病,人生中场,重症罩顶,她以学者与病者的双重身份,记录了母女这段生命旅程。在患病与照护中,重构身心、自我与关系,领悟活在当下与示弱的美德。、

🍃 从共病到共生,一段母女共同下坠又相互承托的关系变奏

母亲原是照顾全家、运动样样精通的健身达人,女儿原是闯荡天下、关怀社会弱势的人类学者。两代女性跨越身心伤痛,在生命动荡转型中重新看见彼此。

“如今,母女之间指点与被指点的界线愈来愈模糊。亲子在生命的不同阶段换位交流,所联结起的生命关系,宛如合力画一个圆,共构完满。”

🍃 打破疾病禁忌与刻板印象,叩问生命伦理与关怀照护之道

如何与衰老、失忆、病弱和解?如何将照护负担转化为陪伴?病人需要怎样的关怀?

重病,如一面关系与人性的放大镜。体会人情冷暖后,作者无意于书写创伤,也并非美化疾病历程,而是着眼病人常被忽略的心理处境与关系重构,反思缺乏的生命哲学与伦理教育。

照护,不仅是个人之事,更是全社会之责。呈现由病患、家属、医疗人员、照护机构、政策法规等多方共同构建的照护网络。

🍃 虚实交织,跳脱学术框架,以日常细节钩沉生命体悟

每章以小说笔法开头,描述母亲“小美”与女儿“小华”的日常故事,也是二人的生命史。母亲因失忆闹出的乌龙、亲友因食物串起的联结、“我”在康复途中习得的身体技艺……

超越自身苦痛与自我叙事的局限,追忆后辈对上一代人生命历程的体认,召唤读者共情共感。

🍃繁体中文版豆瓣9.1分,读者感动落泪,医学教授王一方、照护者胡泳、作家于是、医生王兴 诚挚推荐

——————————

【各界推荐】

如何走出家庭“共病”的泥沼?刘绍华女士以人类学家的视角与笔触详尽而细腻记录了母女共病境遇中的丝丝酸楚与救疗、拯救、救赎历程,其内涵大大超越了医疗技术服务,而拓展到身心钝击煎熬,社会关系缩限,灵性彷徨张望的回应与抚慰。这不仅是对慢病时代社会照护体系的挑战,更是对人类迎击苦难时精神韧性的考验。值得一切遭遇或同情生命颠簸、人生变故的读者细读、细品。

——王一方,北京大学医学部教授

老病死苦,恰似出生一样是个过程。接受贯穿生命的每一段历程,就是丧失意义和重获意义的交替循环。真正的照护完全可以成为巨大的意义源泉,因为枯萎几乎和成长一样重要。

——胡泳,北京大学新闻与传播学院教授

病首先敦促病人学习,继而改变自己的生活方式,再而调整自己和他人的关系。恰是在病中,后代似乎才会对上一辈人的生命历程有更深的体认。照护最先带来的必定是混乱,最终却总能帮我们确定爱的存在。本书从母女共病说起,最终抵达的是母女共生,因为从照护出发,我们可以抵达人类文明的核心,成全人性的终极尊严。

——于是,作家、译者

同时作为患者和照护者,作者从一个极特别的身份视角告诉每一位可能去探望患者的亲友,患者最需要的并非勇气,而是活在当下的领悟和示弱的美德。

——王兴,医学科普作家