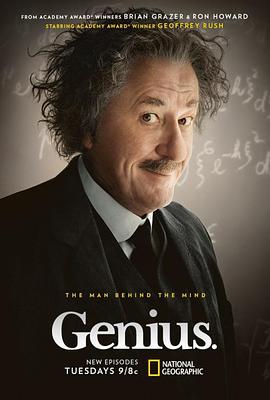

天才 第一季 (2017) 豆瓣 Eggplant.place TMDB

Genius Season 1 所属 电视剧集: 天才

8.3 (35 个评分)

导演:

朗·霍华德

/

明基·斯皮罗

…

演员:

杰弗里·拉什

/

强尼·弗林

…

杰弗里·拉什加盟国家地理频道剧集《天才》、饰演老年阿尔伯特·爱因斯坦,强尼·弗林饰青年爱因斯坦。 该剧共十集,改编自沃尔特·艾萨克森的畅销书《爱因斯坦传》,讲述天才爱因斯坦如何攻克难关、一举破解原子与宇宙的奥秘。