ego - 标记

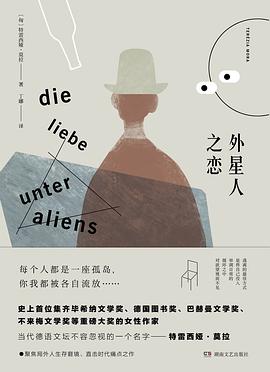

外星人之恋 豆瓣

Die Liebe unter Aliens

作者:

[匈] 特雷西娅·莫拉

/

Terézia Mora

译者:

丁娜

湖南文艺出版社

2020

- 6

每个人都是一座孤岛,你我都被自己流放……

逃离的最佳方式,则是将自己没入单调日常的循环之中,对欲望视而不见。

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

史上首位集齐毕希纳文学奖、德国图书奖、巴赫曼文学奖、不来梅文学奖等重磅大奖的女性作家

当代德语文坛不容忽视的一个名字——特雷西娅•莫拉

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

【内容简介】

《外星人之恋》是为莫拉赢得不来梅文学奖的短篇小说集,一共十个短篇,如同十个特写,聚焦局外人生存窘境、直击时代痛点。书名中的 “外星人”并非实指来自外星之人,而是指那些徘徊在生活边缘的独行客与梦想家,那些平凡的“异类”、别扭的存在。

他们对友谊、爱情和幸福的寻找往往带有戏剧性的味道:将追逐劫匪之旅演变为一场与自我的较量的马拉松爱好者;努力工作而无法陪伴孩子的单亲妈妈;喜欢开家庭客栈的“啃老”律师;靠打黑工接济艺术梦想的波兰保洁阿姨;退休后陷入精神婚外恋的日本客座教授……

他们似乎被社会排斥,同时也在自我放逐;他们渴望情感寄托,却仍旧维持着彼此之间的陌生感;他们擅于为自己的生活建立常规,偶尔却又试探着想去打破。他们想尽办法逃离生活,而逃离的最佳方式,就是将自己没入日常的单调重复之中,对自己的欲望视而不见。在这“人人皆是孤岛”的时代,对于这样一个群体,似乎称之为“外星人”也毫不为过。

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

【精彩点评】

特雷西娅•莫拉在她的小说和故事中,用心刻画了那些局外人,那些无家可归、无处谋生和无根无着的人,因而强烈而精准地击中了我们这个时代的神经。

——毕希纳文学奖评委

特雷西娅•莫拉充分展现了人物的内心世界,以冷静而坚定的笔触描绘出心灵的全景。她的作品结构严谨,刻画着当代人的孤独和失落,那些点缀在日常中的短暂的快乐、对爱的渴望和不断的失败。她以强烈而富有节奏的语言,描绘了那些处于生存的转折点的人们。

——不来梅文学奖评委

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

【媒体推荐】

特雷西娅•莫拉笔下的人物均非完人,也许他们根本没有注意到自己的心早已破碎。这些被描述的生平犹如一篇篇记录,记载的是这些人的生活环境,人们并不真正知道:是存在压抑了他们,还是他们在任何事情能够发生之前就躲了起来?

——《时代》

在特雷西娅•莫拉的笔下,社会深埋于生活之下的真实面目变得清晰可见。

——《每日镜报》

莫拉通过言简意赅、冷静而又细腻的语言出色地幻化出那些令人倍感熟悉而又不安的情景,刻画入木三分。

——《法兰克福汇报》

这些看上去并不引人注目的人际关系故事,反映的是社会的真实面目,令人一叶知秋。其中的文字游戏和若隐若现的笔法与格林纳威的有某种相似之处。

——《世界报》

逃离的最佳方式,则是将自己没入单调日常的循环之中,对欲望视而不见。

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

史上首位集齐毕希纳文学奖、德国图书奖、巴赫曼文学奖、不来梅文学奖等重磅大奖的女性作家

当代德语文坛不容忽视的一个名字——特雷西娅•莫拉

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

【内容简介】

《外星人之恋》是为莫拉赢得不来梅文学奖的短篇小说集,一共十个短篇,如同十个特写,聚焦局外人生存窘境、直击时代痛点。书名中的 “外星人”并非实指来自外星之人,而是指那些徘徊在生活边缘的独行客与梦想家,那些平凡的“异类”、别扭的存在。

他们对友谊、爱情和幸福的寻找往往带有戏剧性的味道:将追逐劫匪之旅演变为一场与自我的较量的马拉松爱好者;努力工作而无法陪伴孩子的单亲妈妈;喜欢开家庭客栈的“啃老”律师;靠打黑工接济艺术梦想的波兰保洁阿姨;退休后陷入精神婚外恋的日本客座教授……

他们似乎被社会排斥,同时也在自我放逐;他们渴望情感寄托,却仍旧维持着彼此之间的陌生感;他们擅于为自己的生活建立常规,偶尔却又试探着想去打破。他们想尽办法逃离生活,而逃离的最佳方式,就是将自己没入日常的单调重复之中,对自己的欲望视而不见。在这“人人皆是孤岛”的时代,对于这样一个群体,似乎称之为“外星人”也毫不为过。

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

【精彩点评】

特雷西娅•莫拉在她的小说和故事中,用心刻画了那些局外人,那些无家可归、无处谋生和无根无着的人,因而强烈而精准地击中了我们这个时代的神经。

——毕希纳文学奖评委

特雷西娅•莫拉充分展现了人物的内心世界,以冷静而坚定的笔触描绘出心灵的全景。她的作品结构严谨,刻画着当代人的孤独和失落,那些点缀在日常中的短暂的快乐、对爱的渴望和不断的失败。她以强烈而富有节奏的语言,描绘了那些处于生存的转折点的人们。

——不来梅文学奖评委

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

【媒体推荐】

特雷西娅•莫拉笔下的人物均非完人,也许他们根本没有注意到自己的心早已破碎。这些被描述的生平犹如一篇篇记录,记载的是这些人的生活环境,人们并不真正知道:是存在压抑了他们,还是他们在任何事情能够发生之前就躲了起来?

——《时代》

在特雷西娅•莫拉的笔下,社会深埋于生活之下的真实面目变得清晰可见。

——《每日镜报》

莫拉通过言简意赅、冷静而又细腻的语言出色地幻化出那些令人倍感熟悉而又不安的情景,刻画入木三分。

——《法兰克福汇报》

这些看上去并不引人注目的人际关系故事,反映的是社会的真实面目,令人一叶知秋。其中的文字游戏和若隐若现的笔法与格林纳威的有某种相似之处。

——《世界报》

自由及其背叛 豆瓣 Goodreads 博客來

Freedom and Its Betrayal: Six Enemies of Human Liberty

10.0 (7 个评分)

作者:

[英]以赛亚·伯林

译者:

赵国新

译林出版社

2019

- 12

伯林教会我们,如何看穿以自由之名伤害自由的人。

本书根据1952年伯林在BBC第三套节目所做的系列演讲整理而成,囊括了伯林关于自由与观念史的原创洞见。伯林向我们表明,正是爱尔维修、卢梭、费希特等哲人对自由观念的滥用和误读,妨碍了自由观念的发展,也阻碍了个体自由的实现。要真正理解自由,就必须从这些自由卫士的错误中吸取教训,避免赋予自由过多的王冠和权柄。

本书根据1952年伯林在BBC第三套节目所做的系列演讲整理而成,囊括了伯林关于自由与观念史的原创洞见。伯林向我们表明,正是爱尔维修、卢梭、费希特等哲人对自由观念的滥用和误读,妨碍了自由观念的发展,也阻碍了个体自由的实现。要真正理解自由,就必须从这些自由卫士的错误中吸取教训,避免赋予自由过多的王冠和权柄。

客居己乡 豆瓣

A Guest in My Own Country: A Hungarian Life

8.5 (12 个评分)

作者:

[匈]哲尔吉·康拉德

译者:

徐芳园

人民日报出版社

2019

- 1

◆美国国家犹太图书奖获奖作品

◆书写一代匈牙利知识分子的命运与时代

···

【内容简介】

匈牙利作家哲尔吉·康拉德几乎见证了20世纪东欧每一个重要的历史时刻:

1933年,康拉德出生,六岁时,“二战”爆发。

1944年,德国占领匈牙利,康拉德与姐姐前往布达佩斯投奔亲人, 第二天,故乡所有的犹太人都被送往集中营,他的同学全部被杀。

1956年,苏联坦克开进布达佩斯,年轻的康拉德端着机枪在街上四处游逛。

这是一部关于战争、政治与生活的回忆录。前半部分“离去与归来”讲述了“二战”时期作为一个犹太人可能经历的爱与背叛,危难与离奇。后半部分“日食时分,独立山丘”则聚焦中欧知识分子在革命年代的行动,面对审查与监禁时的对抗,以及彼时不得不面对的去国与留驻的选择。阅读这些文字,犹如亲身经历了那段动荡激烈的东欧历史。

···

【媒体及名人推荐】

康拉德把你带到了另一个国家。另一个世界。他的文字让你身临其境。有着私密而华丽的细节。童年的世界,战争、政治、憎恨的世界。文字和渴望的世界。在阐释他的国家和世界时,康拉德也阐释了我们的世界。

——莉莉·布雷特,澳大利亚作家

·

东欧人可能会说,哲尔吉·康拉德历经两个政权和一场大革命的冒险,在别人眼中,是不幸生于欧洲此地之人理所当然会遭遇的。事实上,康拉德自传呈现的远不止于此:不幸的悲剧、精彩的逃亡、复杂的人格、伟大的作家,除此之外,还有在最坏情况下的尊严和勇气。

——伊什特万·戴阿克,哥伦比亚大学名誉历史教授

·

康拉德对童年的深情回忆,对于自己在战争中的早熟成长的惊人叙述,关于镇压和异见、之后的贫穷与欢乐的入木三分的犀利描绘,在动荡中带着优雅,诚实而不失苦涩,在怀疑和深情之间保持了出色的平衡。这是一本重要、启迪人心并且最终给人希望的书。

——伊娃·霍夫曼,波兰裔美国作家

·

这部由世界著名的作家、散文家和小说家写就的充满力量、高度具有文学性的回忆录漫然地追溯了他在大屠杀期间的匈牙利童年,以及1956年匈牙利革命期间他的学生生活。虽然它书写的是作者作为一个知识分子和作家的成长经历,但它首先是一份对民族身份与个人身份之冲突的深思。康拉德的文字遥远而克制,却总是饱含着强烈的冲击力……这种冷静、客观的声音对于描绘记忆中模糊的零星小事和思考门格勒博士为何痴迷屠杀犹太儿童都是相宜的。

——《出版人周刊》

···

【编辑推荐】

1.哲尔吉·康拉德——国际笔会前主席,柏林艺术学院前院长,曾经的匈牙利被禁作家,也是东欧成就至高的当代作家之一,其作品被与亚当·米奇尼克、米兰·昆德拉、瓦茨拉夫·哈维尔、切斯瓦夫·米沃什和丹尼洛·契斯的相比较,汉语世界首次译介。

2.这是一份关于战争、政治和生活的文学回忆录。犹太人、知识分子、小说家……作者的诸种身份串联起了定义20世纪欧洲的关键事件,阅读本书犹如亲身经历了一次动荡激烈的东欧历史。

3.《客居己乡》不只记录了屠杀、审查与监禁,也书写了历史剧变中个体如何保持独立、幽默与生命力,如何在黑暗时代与世界相互凝视。

4.美国国家犹太图书奖获奖作品;《纽约时报》《出版人周刊》《科克斯书评》《新共和》一致推荐。

◆书写一代匈牙利知识分子的命运与时代

···

【内容简介】

匈牙利作家哲尔吉·康拉德几乎见证了20世纪东欧每一个重要的历史时刻:

1933年,康拉德出生,六岁时,“二战”爆发。

1944年,德国占领匈牙利,康拉德与姐姐前往布达佩斯投奔亲人, 第二天,故乡所有的犹太人都被送往集中营,他的同学全部被杀。

1956年,苏联坦克开进布达佩斯,年轻的康拉德端着机枪在街上四处游逛。

这是一部关于战争、政治与生活的回忆录。前半部分“离去与归来”讲述了“二战”时期作为一个犹太人可能经历的爱与背叛,危难与离奇。后半部分“日食时分,独立山丘”则聚焦中欧知识分子在革命年代的行动,面对审查与监禁时的对抗,以及彼时不得不面对的去国与留驻的选择。阅读这些文字,犹如亲身经历了那段动荡激烈的东欧历史。

···

【媒体及名人推荐】

康拉德把你带到了另一个国家。另一个世界。他的文字让你身临其境。有着私密而华丽的细节。童年的世界,战争、政治、憎恨的世界。文字和渴望的世界。在阐释他的国家和世界时,康拉德也阐释了我们的世界。

——莉莉·布雷特,澳大利亚作家

·

东欧人可能会说,哲尔吉·康拉德历经两个政权和一场大革命的冒险,在别人眼中,是不幸生于欧洲此地之人理所当然会遭遇的。事实上,康拉德自传呈现的远不止于此:不幸的悲剧、精彩的逃亡、复杂的人格、伟大的作家,除此之外,还有在最坏情况下的尊严和勇气。

——伊什特万·戴阿克,哥伦比亚大学名誉历史教授

·

康拉德对童年的深情回忆,对于自己在战争中的早熟成长的惊人叙述,关于镇压和异见、之后的贫穷与欢乐的入木三分的犀利描绘,在动荡中带着优雅,诚实而不失苦涩,在怀疑和深情之间保持了出色的平衡。这是一本重要、启迪人心并且最终给人希望的书。

——伊娃·霍夫曼,波兰裔美国作家

·

这部由世界著名的作家、散文家和小说家写就的充满力量、高度具有文学性的回忆录漫然地追溯了他在大屠杀期间的匈牙利童年,以及1956年匈牙利革命期间他的学生生活。虽然它书写的是作者作为一个知识分子和作家的成长经历,但它首先是一份对民族身份与个人身份之冲突的深思。康拉德的文字遥远而克制,却总是饱含着强烈的冲击力……这种冷静、客观的声音对于描绘记忆中模糊的零星小事和思考门格勒博士为何痴迷屠杀犹太儿童都是相宜的。

——《出版人周刊》

···

【编辑推荐】

1.哲尔吉·康拉德——国际笔会前主席,柏林艺术学院前院长,曾经的匈牙利被禁作家,也是东欧成就至高的当代作家之一,其作品被与亚当·米奇尼克、米兰·昆德拉、瓦茨拉夫·哈维尔、切斯瓦夫·米沃什和丹尼洛·契斯的相比较,汉语世界首次译介。

2.这是一份关于战争、政治和生活的文学回忆录。犹太人、知识分子、小说家……作者的诸种身份串联起了定义20世纪欧洲的关键事件,阅读本书犹如亲身经历了一次动荡激烈的东欧历史。

3.《客居己乡》不只记录了屠杀、审查与监禁,也书写了历史剧变中个体如何保持独立、幽默与生命力,如何在黑暗时代与世界相互凝视。

4.美国国家犹太图书奖获奖作品;《纽约时报》《出版人周刊》《科克斯书评》《新共和》一致推荐。

監視與懲罰 豆瓣

Surveiller et punir: naissance de la prison

作者:

Michel Foucault 米歇爾.傅柯

译者:

王紹中

時報文化

2020

- 5

這本書可視為傅柯先前作品的延長來讀,但也標誌一個決定性的嶄新躍進。

——吉爾・德勒茲

《監視與懲罰:監獄的誕生》(Surveiller et punir: naissance de la prison)出版於1975年,先前流傳的中文版本書名為《規訓與懲罰:監獄的誕生》,此次版本係依法文原作重新翻譯。全書共分為四個部分:酷刑、懲罰、規訓與監獄。從一場失敗且殘忍的酷刑與一份犯人作息表,掀開探究懲罰體系巨大轉向的序幕,呈現每一次刑罰的轉變,權力與社會所產生的變化。

米歇爾.傅柯(Michel Foucault)在本書中展演了古典時期從公開、殘忍地在受刑者身體上獲得刑罰效果;法國大革命後,逐步轉成將所有罪犯判處相同的刑罰──監獄,近代監獄於焉誕生;而邊沁的「全景監獄」將地牢的原理──禁閉、光線剝奪及隱蔽性──反轉,保留禁閉的概念,一座分隔成單間牢房的環狀建築、一座位在中央的塔,且面向環形建築內側的大窗,足夠的光線及監視員的觀看,成為一種持續的觀看,而這樣的建築設計,並非侷限於監獄,更適用於醫院、學校或工廠。全景論不僅是具體的建築模式,更是建構了規訓權力的明確形式,同時也註定將在社會中散播、增加,使現代社會成為一個監視、規訓的社會。

就如傅柯在書中所提:「本書的目的:一部由現代的靈魂及新的審判權力兩相對應的歷史;一套關於當前科學-司法複合體──在其中,懲罰權力取得其基礎、獲得理由及規則,擴大其影響,並掩蓋其司法上越界的特殊性──之系譜。」

——吉爾・德勒茲

《監視與懲罰:監獄的誕生》(Surveiller et punir: naissance de la prison)出版於1975年,先前流傳的中文版本書名為《規訓與懲罰:監獄的誕生》,此次版本係依法文原作重新翻譯。全書共分為四個部分:酷刑、懲罰、規訓與監獄。從一場失敗且殘忍的酷刑與一份犯人作息表,掀開探究懲罰體系巨大轉向的序幕,呈現每一次刑罰的轉變,權力與社會所產生的變化。

米歇爾.傅柯(Michel Foucault)在本書中展演了古典時期從公開、殘忍地在受刑者身體上獲得刑罰效果;法國大革命後,逐步轉成將所有罪犯判處相同的刑罰──監獄,近代監獄於焉誕生;而邊沁的「全景監獄」將地牢的原理──禁閉、光線剝奪及隱蔽性──反轉,保留禁閉的概念,一座分隔成單間牢房的環狀建築、一座位在中央的塔,且面向環形建築內側的大窗,足夠的光線及監視員的觀看,成為一種持續的觀看,而這樣的建築設計,並非侷限於監獄,更適用於醫院、學校或工廠。全景論不僅是具體的建築模式,更是建構了規訓權力的明確形式,同時也註定將在社會中散播、增加,使現代社會成為一個監視、規訓的社會。

就如傅柯在書中所提:「本書的目的:一部由現代的靈魂及新的審判權力兩相對應的歷史;一套關於當前科學-司法複合體──在其中,懲罰權力取得其基礎、獲得理由及規則,擴大其影響,並掩蓋其司法上越界的特殊性──之系譜。」

菊花王朝 豆瓣

作者:

胡炜权

浙江人民出版社

2020

- 5

·日本的天皇制,堪称世界上持续时间最长的君主制度,从日本神话时代绵延至今,已有两千多年的历史。天皇制作为日本文化的代表之一,是谜一般的存在。一般人对天皇制看不透,也理解不了。

·本书梳理了与天皇和天皇制相关的70个问题,共分10章,向读者详解有关天皇和天皇制的各种谜题。前4章主要阐述与天皇历史相关的一些问题,概说天皇的历史与天皇制的发展脉络;后6章则从天皇的宗教与仪式、思想、艺能与学问、日常生活、形象、家族等各个方面,解答人们对日本天皇日常生活的疑问。

·本书作者以深厚的学术功底,用通俗易懂的语言,结合最新学术研究成果,详解天皇的历史和日常生活,为大众读者提供重新思考天皇与天皇制的机会。想深入了解日本历史文化,或是纯粹对日本天皇制感到好奇的读者,都能够从本书中获得新的线索和收获。

·本书梳理了与天皇和天皇制相关的70个问题,共分10章,向读者详解有关天皇和天皇制的各种谜题。前4章主要阐述与天皇历史相关的一些问题,概说天皇的历史与天皇制的发展脉络;后6章则从天皇的宗教与仪式、思想、艺能与学问、日常生活、形象、家族等各个方面,解答人们对日本天皇日常生活的疑问。

·本书作者以深厚的学术功底,用通俗易懂的语言,结合最新学术研究成果,详解天皇的历史和日常生活,为大众读者提供重新思考天皇与天皇制的机会。想深入了解日本历史文化,或是纯粹对日本天皇制感到好奇的读者,都能够从本书中获得新的线索和收获。

꽃잎처럼 豆瓣

作者:

정도상

다산책방

2020

- 5

“내가 지금 도청에 있는 이유는 단 한 사람,

희순을 사랑하기 때문이다”

작가 정도상이 40년 만에 이야기하는 5·18 그날의 이야기

5·18 광주민주화운동으로부터 40년. 이웃의 생명과 민주주의를 지키기 위해 총을 든 시민군이 계엄군의 압도적 화력에 스러져간 1980년 5월 27일 새벽을 그린 장편소설이 나왔다. 1987년 전남대에서 주최한 오월문학상을 받으며 작가의 길에 나선 정도상의 신작이다.

작가 정도상이 40년 만에 이야기하는 5·18 그날의 이야기, 신작 장편소설 『꽃잎처럼』은 5·18 민주화운동 최후의 결사항전이 있던 5월 27일 새벽, 전남도청을 배경으로 한다. 소설의 챕터는 26일 저녁 7시부터 27일 새벽 5시 이후까지 한 시간 단위로 디테일하게 구성돼 사실감과 현장감을 더한다.

『꽃잎처럼』은 1980년 5월 18일부터 열흘간 이뤄진 광주민주화 운동의 마지막 날의 밤과 새벽, 전남도청에서 결사항전의 순간을 기다리던 오백여 명의 시민군들에 관한 이야기다. 당시 스물한 살 청년이었던 작가 정도상이 40년 만에 재구성한 현장 소설이자 기록 소설이다. ‘작가의 말’을 통해 작가가 고백한 바, 주인공 스물한 살 명수를 제외한 나머지 등장인물들은 모두 실재했거나 실재하고 있는 사람들이다. 작가는 『꽃잎처럼』을 통해 5·18의 현장으로 다시금 투신해 직접 주인공 명수의 귀와 눈과 입이 되어 당시의 뼈를 깎는 핍진한 순간들을 40년 후 지금을 살아가는 우리에게 생생히 전한다.

희순을 사랑하기 때문이다”

작가 정도상이 40년 만에 이야기하는 5·18 그날의 이야기

5·18 광주민주화운동으로부터 40년. 이웃의 생명과 민주주의를 지키기 위해 총을 든 시민군이 계엄군의 압도적 화력에 스러져간 1980년 5월 27일 새벽을 그린 장편소설이 나왔다. 1987년 전남대에서 주최한 오월문학상을 받으며 작가의 길에 나선 정도상의 신작이다.

작가 정도상이 40년 만에 이야기하는 5·18 그날의 이야기, 신작 장편소설 『꽃잎처럼』은 5·18 민주화운동 최후의 결사항전이 있던 5월 27일 새벽, 전남도청을 배경으로 한다. 소설의 챕터는 26일 저녁 7시부터 27일 새벽 5시 이후까지 한 시간 단위로 디테일하게 구성돼 사실감과 현장감을 더한다.

『꽃잎처럼』은 1980년 5월 18일부터 열흘간 이뤄진 광주민주화 운동의 마지막 날의 밤과 새벽, 전남도청에서 결사항전의 순간을 기다리던 오백여 명의 시민군들에 관한 이야기다. 당시 스물한 살 청년이었던 작가 정도상이 40년 만에 재구성한 현장 소설이자 기록 소설이다. ‘작가의 말’을 통해 작가가 고백한 바, 주인공 스물한 살 명수를 제외한 나머지 등장인물들은 모두 실재했거나 실재하고 있는 사람들이다. 작가는 『꽃잎처럼』을 통해 5·18의 현장으로 다시금 투신해 직접 주인공 명수의 귀와 눈과 입이 되어 당시의 뼈를 깎는 핍진한 순간들을 40년 후 지금을 살아가는 우리에게 생생히 전한다.

DOOM启世录 豆瓣 谷歌图书

Masters of Doom

9.1 (21 个评分)

作者:

[美] 大卫·卡什诺

译者:

孙振南

电子工业出版社

2004

- 4

由David Kushner 撰写之著作 《Master of DOOM》在 Amazon 和 eBook上的销售喜人。本书的中文版权由我公司拿到,将在2004年4月出版。本书忠实详尽地讲述了两个玩家是如何走上游戏之路,如何制作出迄今为止影响力最大的游戏作品--DOOM和Quake,以及他们为何在最辉煌的时候分道扬镳。本书是国内第一部游戏领域的传记。与所有传记一样,不同的读者能从中得到不同的体验:或是那游戏制作的背景内幕、光环之中的趣闻轶事、年少创业的梦想豪情、奋斗途上的汗水艰辛,亦或是那成名之后的势易情迁,独辟蹊径的商业模式、天下为公的黑客精神、众说纷纭的暴力问题…

中国历史上的腐败与反腐败(套装共2册) 豆瓣

作者:

卜宪群

鹭江出版社

2014

- 3

《中国历史上的腐败与反腐败(套装共2册)》是一部对中国古代历史上的腐败与反腐败问题进行全面研究的论著。与以往的反贪史和廉政制度史的相关论著不同,也与以往把腐败简单地归纳为剥削阶级的属性不同,本书将腐败与反腐败作为古代国家与社会发展过程中相伴随的一种政治现象,探讨其产生的根源、政府的对策,以及历代思想家对腐败与反腐败问题的深刻思考。全书各篇分别从时代特点、腐败表现形式、监察与法律制度、反腐败思想等几个方面对每个朝代的相关问题作了深入研究。因此,本书对于我们今天借鉴历史上的反腐败经验也有一定的积极意义。

他者的消失 豆瓣 Goodreads

Die Austreibung des Anderen

7.4 (79 个评分)

作者:

[德]韩炳哲

译者:

吴琼

中信出版集团

2019

- 6

他者的时代已然逝去。

那朋友似的、地狱般的、神秘的、诱惑的、爱欲的他者已让位于同者。如今,同质化的扩散形成病理变化,对社会体造成侵害。扩散之势愈演愈烈。使社会体害病的不是异化、退隐、禁令和压制,而是过度交际、过度信息、过度生产和过度消费。

如今的时代标志不是由他者带来的压迫,而是由同者造成的抑郁。当今社会中有诸多极具标志性的现象,譬如恐惧、全球化、恐怖主义等,韩炳哲的新作所探究的正是这些现象背后潜藏的同质化的暴力。

韩炳哲用他的文章和书籍开辟了一条横穿当代文学之林的甬道。他的书不求你我点赞,只求警醒世人。

——德国广播电台(Deutschlandfunk)

********************

1.这本书讲什么?

在没有他者(朋友、爱欲,甚至是地狱)的世界里,彻底自恋的自我只会身陷沮丧,迷失方向,无意义感,最终导致自我伤害或伤害他人。本书深入揭示了“同质化的恐惧”——所有人、事同化到丧失了边界;作者对同质化的分析和批判,依旧是在数字信息时代大背景下展开,并努力从传统和经典中发掘自我与他者“共在”的空间。

2.作者的观点是什么?

(1)如今的病态时代标志不是压制,而是抑郁。具有毁灭性的压力并非来自他人,而是来自内心。网络和数字媒体改变了这一切,数字化的世界清除了他者的存在,同质化的恐惧席卷整个社会。

(2)恐怖活动是同质化暴力的一个恶果,是以独特性的恐怖对抗全球化的恐怖。

(3)做自己,求真我,自我实现,自我完善,这些词汇在当代社会语境下成为带有强制性的自恋。我沉溺在自我之中。抑郁便是源于自我性力的自恋式积滞。

(4)数字化媒体是“去身体化”的。它遮蔽了目光的交流,夺走了声音的“纹理”,使他者之语言、他者之思想、他者之时间纷纷销声匿迹。

(5)如今众声喧哗的倦怠社会里没有倾听可言,而未来的社会或可称为倾听者的社会。人们需要一场时间革命,开启一种完全不同的时间,一种容纳他者的神圣时间。

3.对我们有什么启发?

(1)人之自恋自古已然,当代社会的网络平台和数字媒体、智能手机助长了这一趋势,但人们是否由此感到价值实现和人格完满?在被“赞”包围的小小自我里,笑渐不闻声渐悄,多情已被无情恼!本书对于反思技术尤其是数字信息技术在当代社会对人的感知、自我感知、交往和社会控制等问题具有极大启发意义。

(2)思想面对当代社会现状,将会说些什么?思想者应该怎样思想,写作?韩炳哲作品的主题和风格,也为我们提供了可资借鉴的参考样本。

4.作者是一个怎样的人?

(1)韩炳哲被誉为“德国哲学界的一颗新星”(西班牙《国家报》)。他回归哲学的人文传统和批判传统,在学院化的哲学研究之外,独辟哲学写作新境界,在数字媒体时代照察社会情况和人类心灵,被誉为“互联网时代的精神分析师”(杨小刚)“大数据时代的哲学批判指南”(思郁)。

(2)兼具韩国人的浪漫气质和德国哲学传统的理性批判精神。韩炳哲对当代社会的洞察深刻,剖判犀利,而其内在的精神诉求却是宁静沉思的、美学意义的生命存在,具有“东方哲人的细腻与韵味”(夏可君)。

(3)哲学小品式的文字风格,长于思辨,而又胜在言传。韩炳哲的作品简洁、明快,“充满灵性,锋芒毕现”(贾克防)。诸位中译者的认真细致和精敏才思也为中文版增色颇多。

(4)法国哲学家阿兰•巴迪欧为其《爱欲之死》作序。韩炳哲在欧美已产生较大影响,作品被译成近20种文字,包括巴迪欧在内的诸多学者对韩炳哲做出了回应和评赞。

阅读韩炳哲的作品,无论如何都是富有才思智慧的享受。

——阿兰•巴迪欧(Alain Badiou),法国哲学家

韩炳哲属于这一类哲学家,在他们之前,没有人寻求改变世界之道,甚至没有人充分意识到这种改变的必要性。

——《高等教育内部参考》(Inside Higher Ed)

韩炳哲揭示出,在大数据时代,批判理论将且必将重整旗鼓。

——威尔•戴维斯(Will Davies)

5.中文版作品及其评价。

(1)韩炳哲作品系列图书共9种,包括了作者主要和有代表性的作品,计划于2019年7月份出齐。

韩炳哲作品系列(见识城邦出品)

《精神政治学》(已出)

Psychopolitik

《爱欲之死》(已出)

Agonie des Eros

《在群中》(已出)

Im Schwarm

《他者的消失》(6月即出)

Die Austreibung des Anderen

《疲怠社会》(6月即出)

Müdigkeitsgesellschaft

《娱乐何为》(6月即出)

Gute Unterhaltung

《暴力拓扑学》(8月即出)

Topologie der Gewalt

《透明社会》(8月即出)

Transparenzgesellschaft

《美的救赎》(8月即出)

Die Errettung des Schönen

(2)在国内学界迅速觅得知音。来自哲学界、艺术界、文学界、传播学界、IT界的诸位大咖分别对韩炳哲及其作品做出了积极回应和高度评价。

大数据时代形成的纷繁现象,需要新的哲学思维和框架,韩炳哲的几本书堪称最敏锐、最犀利的时代探测器,是大数据时代的哲学批判指南。

——思郁,自由写作者

德国哲学家韩炳哲的几本小书,大题小做、举重若轻,触及现代人生活的多个层面,是东西方人文精神碰撞的结晶,走进了读者的心灵。

——何道宽,资深翻译家,深圳大学

韩炳哲进一步揭示了数字时代人所面临的困境:我们痴迷于数字媒体从而被重新编程,然而对于后果如何却陷入了盲目和麻木。在群里,每个人都是个人,但每个人又都不是他自己。

——张志伟,哲学史家,中国人民大学哲学院

韩炳哲以其哲学的睿智与分析的犀利,迫使我们去反思数字网络媒体时代的生存情调与伦理处境。……在他的思考中透露出东方哲人的细腻与韵味。

——夏可君,哲学家与策展人,中国人民大学文学院

韩炳哲,这位德国哲学训练、韩国文化浸润的思想性学者,激活了我们早已麻木的爱欲能力。

——林光华,中国人民大学国学院

大数据的应用,让一切都变得越来越精准……在这样的时代,个体的空间与自由需要重新被思考,重新被定义。

——郑悦,《IT经理世界》杂志

对新自由主义与数字化阶级社会的分析,不仅仅是一项哲学知识考古学的工作,它在根本上是政治性的,其答案就在于尼采、海德格尔与德里达等哲学家对主体的超越性之中。

——毛竹,《世界哲学》杂志

韩炳哲的哲思充满灵性,锋芒毕现。……以其一贯的犀利,带给我凝视深渊的勇气。

——贾克防,西北师大哲学系

韩炳哲是互联网时代的精神分析师,在他精确、冷静的诊断之下,智能手机、社交媒体、大数据、物联网种种技术进步都显示出新自由主义秩序对于人类生活的全面宰制。……用短小精悍的文字,与福柯、阿多诺、列维纳斯、阿甘本进行思想碰撞,揭示出这个时代的严峻危机。

——杨小刚,中山大学哲学系

那朋友似的、地狱般的、神秘的、诱惑的、爱欲的他者已让位于同者。如今,同质化的扩散形成病理变化,对社会体造成侵害。扩散之势愈演愈烈。使社会体害病的不是异化、退隐、禁令和压制,而是过度交际、过度信息、过度生产和过度消费。

如今的时代标志不是由他者带来的压迫,而是由同者造成的抑郁。当今社会中有诸多极具标志性的现象,譬如恐惧、全球化、恐怖主义等,韩炳哲的新作所探究的正是这些现象背后潜藏的同质化的暴力。

韩炳哲用他的文章和书籍开辟了一条横穿当代文学之林的甬道。他的书不求你我点赞,只求警醒世人。

——德国广播电台(Deutschlandfunk)

********************

1.这本书讲什么?

在没有他者(朋友、爱欲,甚至是地狱)的世界里,彻底自恋的自我只会身陷沮丧,迷失方向,无意义感,最终导致自我伤害或伤害他人。本书深入揭示了“同质化的恐惧”——所有人、事同化到丧失了边界;作者对同质化的分析和批判,依旧是在数字信息时代大背景下展开,并努力从传统和经典中发掘自我与他者“共在”的空间。

2.作者的观点是什么?

(1)如今的病态时代标志不是压制,而是抑郁。具有毁灭性的压力并非来自他人,而是来自内心。网络和数字媒体改变了这一切,数字化的世界清除了他者的存在,同质化的恐惧席卷整个社会。

(2)恐怖活动是同质化暴力的一个恶果,是以独特性的恐怖对抗全球化的恐怖。

(3)做自己,求真我,自我实现,自我完善,这些词汇在当代社会语境下成为带有强制性的自恋。我沉溺在自我之中。抑郁便是源于自我性力的自恋式积滞。

(4)数字化媒体是“去身体化”的。它遮蔽了目光的交流,夺走了声音的“纹理”,使他者之语言、他者之思想、他者之时间纷纷销声匿迹。

(5)如今众声喧哗的倦怠社会里没有倾听可言,而未来的社会或可称为倾听者的社会。人们需要一场时间革命,开启一种完全不同的时间,一种容纳他者的神圣时间。

3.对我们有什么启发?

(1)人之自恋自古已然,当代社会的网络平台和数字媒体、智能手机助长了这一趋势,但人们是否由此感到价值实现和人格完满?在被“赞”包围的小小自我里,笑渐不闻声渐悄,多情已被无情恼!本书对于反思技术尤其是数字信息技术在当代社会对人的感知、自我感知、交往和社会控制等问题具有极大启发意义。

(2)思想面对当代社会现状,将会说些什么?思想者应该怎样思想,写作?韩炳哲作品的主题和风格,也为我们提供了可资借鉴的参考样本。

4.作者是一个怎样的人?

(1)韩炳哲被誉为“德国哲学界的一颗新星”(西班牙《国家报》)。他回归哲学的人文传统和批判传统,在学院化的哲学研究之外,独辟哲学写作新境界,在数字媒体时代照察社会情况和人类心灵,被誉为“互联网时代的精神分析师”(杨小刚)“大数据时代的哲学批判指南”(思郁)。

(2)兼具韩国人的浪漫气质和德国哲学传统的理性批判精神。韩炳哲对当代社会的洞察深刻,剖判犀利,而其内在的精神诉求却是宁静沉思的、美学意义的生命存在,具有“东方哲人的细腻与韵味”(夏可君)。

(3)哲学小品式的文字风格,长于思辨,而又胜在言传。韩炳哲的作品简洁、明快,“充满灵性,锋芒毕现”(贾克防)。诸位中译者的认真细致和精敏才思也为中文版增色颇多。

(4)法国哲学家阿兰•巴迪欧为其《爱欲之死》作序。韩炳哲在欧美已产生较大影响,作品被译成近20种文字,包括巴迪欧在内的诸多学者对韩炳哲做出了回应和评赞。

阅读韩炳哲的作品,无论如何都是富有才思智慧的享受。

——阿兰•巴迪欧(Alain Badiou),法国哲学家

韩炳哲属于这一类哲学家,在他们之前,没有人寻求改变世界之道,甚至没有人充分意识到这种改变的必要性。

——《高等教育内部参考》(Inside Higher Ed)

韩炳哲揭示出,在大数据时代,批判理论将且必将重整旗鼓。

——威尔•戴维斯(Will Davies)

5.中文版作品及其评价。

(1)韩炳哲作品系列图书共9种,包括了作者主要和有代表性的作品,计划于2019年7月份出齐。

韩炳哲作品系列(见识城邦出品)

《精神政治学》(已出)

Psychopolitik

《爱欲之死》(已出)

Agonie des Eros

《在群中》(已出)

Im Schwarm

《他者的消失》(6月即出)

Die Austreibung des Anderen

《疲怠社会》(6月即出)

Müdigkeitsgesellschaft

《娱乐何为》(6月即出)

Gute Unterhaltung

《暴力拓扑学》(8月即出)

Topologie der Gewalt

《透明社会》(8月即出)

Transparenzgesellschaft

《美的救赎》(8月即出)

Die Errettung des Schönen

(2)在国内学界迅速觅得知音。来自哲学界、艺术界、文学界、传播学界、IT界的诸位大咖分别对韩炳哲及其作品做出了积极回应和高度评价。

大数据时代形成的纷繁现象,需要新的哲学思维和框架,韩炳哲的几本书堪称最敏锐、最犀利的时代探测器,是大数据时代的哲学批判指南。

——思郁,自由写作者

德国哲学家韩炳哲的几本小书,大题小做、举重若轻,触及现代人生活的多个层面,是东西方人文精神碰撞的结晶,走进了读者的心灵。

——何道宽,资深翻译家,深圳大学

韩炳哲进一步揭示了数字时代人所面临的困境:我们痴迷于数字媒体从而被重新编程,然而对于后果如何却陷入了盲目和麻木。在群里,每个人都是个人,但每个人又都不是他自己。

——张志伟,哲学史家,中国人民大学哲学院

韩炳哲以其哲学的睿智与分析的犀利,迫使我们去反思数字网络媒体时代的生存情调与伦理处境。……在他的思考中透露出东方哲人的细腻与韵味。

——夏可君,哲学家与策展人,中国人民大学文学院

韩炳哲,这位德国哲学训练、韩国文化浸润的思想性学者,激活了我们早已麻木的爱欲能力。

——林光华,中国人民大学国学院

大数据的应用,让一切都变得越来越精准……在这样的时代,个体的空间与自由需要重新被思考,重新被定义。

——郑悦,《IT经理世界》杂志

对新自由主义与数字化阶级社会的分析,不仅仅是一项哲学知识考古学的工作,它在根本上是政治性的,其答案就在于尼采、海德格尔与德里达等哲学家对主体的超越性之中。

——毛竹,《世界哲学》杂志

韩炳哲的哲思充满灵性,锋芒毕现。……以其一贯的犀利,带给我凝视深渊的勇气。

——贾克防,西北师大哲学系

韩炳哲是互联网时代的精神分析师,在他精确、冷静的诊断之下,智能手机、社交媒体、大数据、物联网种种技术进步都显示出新自由主义秩序对于人类生活的全面宰制。……用短小精悍的文字,与福柯、阿多诺、列维纳斯、阿甘本进行思想碰撞,揭示出这个时代的严峻危机。

——杨小刚,中山大学哲学系

幸福的建筑 豆瓣

The Architecture of Happiness

7.2 (26 个评分)

作者:

[英] 阿兰·德波顿

译者:

冯涛

上海译文出版社

2007

- 3

这本书不是教科书式的西方建筑史,也不是一本建筑的鉴赏手册或装潢指南。这本德波顿积数年之功著成的最新作品从一个极其独特的角度,审视了一个我们看似熟悉、其实颇为陌生的主题:物质的建筑与我们的幸福之间的关系。人为何需要建筑?为何某种美的建筑会令你愉悦?为何这种对于建筑美的认识又会改变?建筑与人的幸福之间到底有何关联?德波顿从哲学、美学和心理学的角度对这些问题的解答,足以颠覆你日常的那些有关建筑的陈词滥调,会促使你从根本上改变对建筑、进而对人生和幸福的既定态度与追求。

さようなら竜生、こんにちは人生 豆瓣

作者:

永島ひろあき

/

市丸きすけ

アルファポリス

2015

- 3

ネットで話題! 辺境から始まる元最強竜転生ファンタジー、待望の書籍化!

悠久の時を過ごした最強最古の竜は、自ら勇者に討たれたが、気付くと辺境の村人ドランとして生まれ変わっていた。畑仕事に精を出し、食を得るために動物を狩る――質素だが温かい辺境生活を送るうちに、ドランの心は竜生では味わえなかった喜びで満たされていく。そんなある日、村付近の森を調査していた彼の前に、屈強な魔界の軍勢が現れた。我が村への襲撃を危惧したドランは、半身半蛇の美少女ラミア、傾城の美人剣士と共闘し、ついに秘めたる竜種の魔力を解放する!

悠久の時を過ごした最強最古の竜は、自ら勇者に討たれたが、気付くと辺境の村人ドランとして生まれ変わっていた。畑仕事に精を出し、食を得るために動物を狩る――質素だが温かい辺境生活を送るうちに、ドランの心は竜生では味わえなかった喜びで満たされていく。そんなある日、村付近の森を調査していた彼の前に、屈強な魔界の軍勢が現れた。我が村への襲撃を危惧したドランは、半身半蛇の美少女ラミア、傾城の美人剣士と共闘し、ついに秘めたる竜種の魔力を解放する!

轉生!白之王國物語4 豆瓣

作者:

白澤戌亥

东贩

2014

- 1

【主要登場人物】

威妮雅

梅里艾菈的侍女,「殺龍者」。瑞克提法爾的天敵(?)

梅里艾菈

瑞克提法爾的未婚妻。現在是隸屬近衛軍的侍從武官

瑞克提法爾

本故事主角。「雅爾多狄斯提尼亞王國」的攝政,下任國王

莉莉西亞

瑞克提法爾的未婚妻。四界神殿的巫女

莉蒂

王國陸軍參謀上尉。在過去的戰役中殉國的英雄加里安之女

葛羅莉艾

新生阿曼達帝國第十三公主。人稱「戰狂姬」

迦拉哈

黑精靈族,帕拉提翁要塞防衛軍的司令官

庫德魯登

冰狼族的青年。在王國的反攻戰中擔任嚮導

【內文摘錄】

這一頭懷有明確的侵略意圖,另一頭則賭上了國家存亡,兩者全力衝突之下,雙方的死傷人數都急劇增加。

一天的死者兩軍合計高達五〇〇〇人,受傷人數則是三倍以上。

面對帝國的龐大物量,王國方面以地利及高素質的士兵來與之對抗;帝國方面為了擊潰王國的抵抗,也更高壓對王國進行攻擊。

帝國軍會告訴剛被徵召的士兵說:「王國軍是只會使用舊時代武器的蠻族」,當新兵們親眼看到王國士兵真的都使用弩弓等武器時,都會偷偷鬆一口氣,接著從安心轉變成優越感,信心滿滿地衝向敵陣突擊──沒想到下場是自己這方被接連殺死。

他們不知道王國軍以弩弓為個人攜帶型武器是有明確的理由,那是王國軍事技術的基礎:賦予魔法術式這種東西。

這個技術有一個作為大前提的法則。

能夠賦予的術式量會依賦予對象的質量與材質而有所不同,此外刻上去的術式量也會與對象者的質量成正比。而且比起無機物,有機物可以刻上的分量更多。

也就是說比起槍械的彈頭,弩弓的箭上可以賦予更多的術式,而且威力和命中率也比較高。

發射子彈或箭的裝置上當然也能刻上術式,不過只用一次的子彈或箭可以靠著刻在它們上面的術式來發揮威力,所以刻在發射裝置上的術式基本上是以提高發射速度以及穩定彈道用的術式為主。

假如提高槍械的發射速度,那麼子彈的威力自然也會增加,但是能賦予在質量很小的彈頭上的術式並不多,相比之下還是弩弓和箭比較能發揮威力。

在突破敵方士兵的護法術式時,子彈必需連射好幾發子彈,但是賦予了術式的箭只要一支就夠了。而且子彈無法進行誘導,但假如是箭的話有時還可以利用刻在箭身上的術式來追蹤敵人。

不過想刻上這麼多術式的話,武器的成本當然也會增加。

是要選擇低成本、低性能的槍械,或是高成本、高性能的魔動式弩弓?

對帝國軍那樣比起質更重視量的軍隊來說前者比較符合他們的需求,王國軍則是選擇造價高但是可以讓每個士兵都提高戰鬥力的後者。

帝國軍選擇前者的理由,一方面是因為他們的術式賦予技術落後,不過最重要的是:不想在和王國士兵相比之下「很容易死」的士兵身上花太多錢。

帝國的槍械不如帝國新兵所以為的那麼優秀,但是假如他們要明白這事,首先得從戰場上生還。不過成功活下來後,他們還得和「我軍武器不如人」的自卑感及恐懼感戰鬥。

帝國軍的老兵雖然相信自己使用的武器,卻也知道它們絕對算不上優秀,所以他們才能活下來,一邊閃躲對方的攻擊,一邊針對王國弩弓的箭數不多這個弱點找機會反擊。

一群由這樣的老兵所帶領的帝國軍趁著王國軍攻勢減緩的瞬間從塹壕飛越而出,以他們的槍掃射敵人突進。

對手是混血種的話,人類也可以勢均力敵地應戰,混血種和人類的不同之處只在於壽命長短及差距不大的魔力量而已。

跳入王國塹壕中的帝國士兵揮舞刺刀挑起王國士兵,不斷製造出屍體。

死者中有王國士兵也有帝國士兵,死亡極為公正地被量產出來。

死亡總是平等的,只有它會公平地造訪所有人。

帝國士兵一面以身體感受這件事,一面殺死王國士兵,並在下一瞬間被其他王國士兵所殺。

這種場面不斷重覆,讓「帕拉提翁要塞」前方激戰區的空氣中瀰漫著血與硝煙的臭味。經過一段時後這些臭味會變成腐肉的臭味,最後從人們的記憶中消失。

一名帝國士兵吶喊著衝向巨人族士兵,接著立刻被巨人士兵的巨臂捉住,折斷脊椎而死。其他帝國士兵與其說是想為同伴報仇,還不如說是因為不想死而朝著巨人士兵一擁而上,以刺刀或短劍攻擊敵人巨大的身體。最後巨人士兵拉著十數名帝國士兵陪葬,但是沒有人稱讚他的勇猛。

因為不想死,所以只好殺人。

生物本能上極為正常的欲望之花狂亂地盛開著,殺人或被殺的光景毫不稀奇。

不管如何英勇奮戰,只要一死就全部結束,因此沒有餘力對敵人慈悲。殺的敵人越多,自己就能活越久。

因為第一次殺人的衝擊而發抖的帝國少年兵在短短數分鐘後發出愉悅的叫聲,成為連續殺死王國士兵的英雄;直到數分鐘前都還率領部下英勇戰鬥的帝國軍官因為部下全滅或向王國士兵求饒而成為凡夫俗子。

英雄誕生、死亡、墜落。

在戰場上受讚揚的人成為英雄,不再受讚揚的英雄則默默消失。

不知戰爭為何的人們在英雄傳說中讀到的那種乾淨華麗的戰鬥並不存在於這裡。

所謂的戰場是餓的時候吃屍肉、渴的時候喝血的惡鬼之宴。

戰爭結束後,惡鬼會被當成英雄看待呢?還是被鄙視為殺人魔呢?

不過現下此處只有殺人者與被殺者兩種人而已。

這是至極的不平等,但是就某種意義而言也是至極的平等。

兩名指揮官所追求的地獄就在這裡。

正當瑞克提法爾以前線視察的名義慰問各陣地時,王國軍的士兵不斷地死去。

葛羅莉艾在士兵前策馬奔馳展現她的英態時,帝國軍的士兵也陸續成為不會講話的屍骸。

兩人都說這是正義之戰。

都說正義屬於我方。

將敵人貶低成蠻族或野獸,大喊我們這邊才是正確的。

說的是不論任何戰場都老掉牙的空虛宣言,儘管如此士兵們還是相信著那些話地戰鬥。

為什麼呢?那還用說。

因為有戰鬥的理由。

為了生存、為了名譽、為了無法退讓的東西,不論哪一種都有賭命的價值。

有殺死對手的價值。

有否定對手的一切的價值。

「我們的後方只剩各位該保護的國家以及該保護的人們而已。」

瑞克提法爾把士兵推向前方,如此說道:

「沒錯,沒有比這更簡單好懂的戰爭了。後退的話我們該保護的東西就會被侵犯,被打倒的話我們重要的東西就會被奪走,被殺的話我們想拯救的人們就會被殺死。我不會說請你們原諒我這種話,但是我希望你們現在能奮不顧身地戰鬥。我不會忘記各位的奮戰,只要這條命還在,我就會對諸位的生命給予回報。」

瑞克提法爾戴著名為攝政的面具,但是就算如此他還是沒有說謊。

「在你們身邊的是誰?」

是戰友。

「在你們前方的是誰?」

必需打倒的敵人。

「沒錯,在你們正後方的又是誰?」

未來出生於我們國家的一切生命。

「王國五〇〇〇萬人民的生命都託負在你們的肩上了。沒有誰的責任比較輕或重,我們都公平地背負著五〇〇〇萬的生命。」

一直以來,每個人都是被某人所保護地活下來的,可能是雙親、兄姐,或是沒見過面的某人。

「但是現在各位站在保護這個國家的最前線,前方沒有某人的背影,只有敵人。」

而且身後有許多無辜的生命。

「弟妹、兒女、孫子或曾孫,你們的身體是目前還無法戰鬥的人們的盾牌。一直以來被某人的背影保護的你們,現在正站和在過去成為你們的盾牌的前人所站的場所。」

從過去傳承下來,作為保護者的責任的繼承。

現在那責任落在瑞克提法爾以及將他視為主君的人們身上。

「別忘了,我們不能在這裡結束,我們必需交棒給未來。」

以語言殺死國民,但是並沒有以語言來欺騙人民。

就算有人唾棄瑞克提法爾是說謊家,可是他並沒有說謊。

「來吧!提起劍、拿起盾吧!」

「我們必需向奪去應許之地的魔獸們宣示何為正義。帝國將會回報你們的獻身,我保證!各位戰勝奪取的土地一定會是各位的東西。我們不是搶走,而是奪回。古時候魔獸們從我們祖先手上奪走了肥沃的土地、豐富的知識、強大的繁榮,現在讓我們從模仿人類外形但不是人類的傢伙那裡搶回那些溫暖的時光!」

葛羅莉艾繼續頌揚著帝國所主張的理想:

「別忘了,我們的同胞們現在正被貧困的生活所壓迫,因寒冷而發抖、因饑餓而痛苦。子殺父、父殺子。這樣行嗎?我們只能屈服於這種命運嗎?不!決不!」

讓士兵們相信這些是他們的理想,讓士兵為理想殉身。

不結凍的土地、豐富的資源、蔚藍的海洋。

「原本應該屬於我們的土地,原本應該是我們同胞安穩生活的土地,卻被那些野獸們當成他們的東西在使用,這是可以容忍的事嗎?」

帝國的所有欲望全都針對著「帕拉提翁要塞」。

「奪下吧!為了保護我們的家人,為了贏得我們的未來!」

「戰鬥!」

兩人下令。

彼此都有不能退讓的理由。

後退便是滅亡。

兩人的立場都不允許這種事發生。

非戰鬥不可。

就算被唾棄成殺人鬼,就算被鄙視為惡魔。

那是時代的巨大波動、無法違抗的時之潮流。

時代正是戰鬥。

戰鬥即是正義。

威妮雅

梅里艾菈的侍女,「殺龍者」。瑞克提法爾的天敵(?)

梅里艾菈

瑞克提法爾的未婚妻。現在是隸屬近衛軍的侍從武官

瑞克提法爾

本故事主角。「雅爾多狄斯提尼亞王國」的攝政,下任國王

莉莉西亞

瑞克提法爾的未婚妻。四界神殿的巫女

莉蒂

王國陸軍參謀上尉。在過去的戰役中殉國的英雄加里安之女

葛羅莉艾

新生阿曼達帝國第十三公主。人稱「戰狂姬」

迦拉哈

黑精靈族,帕拉提翁要塞防衛軍的司令官

庫德魯登

冰狼族的青年。在王國的反攻戰中擔任嚮導

【內文摘錄】

這一頭懷有明確的侵略意圖,另一頭則賭上了國家存亡,兩者全力衝突之下,雙方的死傷人數都急劇增加。

一天的死者兩軍合計高達五〇〇〇人,受傷人數則是三倍以上。

面對帝國的龐大物量,王國方面以地利及高素質的士兵來與之對抗;帝國方面為了擊潰王國的抵抗,也更高壓對王國進行攻擊。

帝國軍會告訴剛被徵召的士兵說:「王國軍是只會使用舊時代武器的蠻族」,當新兵們親眼看到王國士兵真的都使用弩弓等武器時,都會偷偷鬆一口氣,接著從安心轉變成優越感,信心滿滿地衝向敵陣突擊──沒想到下場是自己這方被接連殺死。

他們不知道王國軍以弩弓為個人攜帶型武器是有明確的理由,那是王國軍事技術的基礎:賦予魔法術式這種東西。

這個技術有一個作為大前提的法則。

能夠賦予的術式量會依賦予對象的質量與材質而有所不同,此外刻上去的術式量也會與對象者的質量成正比。而且比起無機物,有機物可以刻上的分量更多。

也就是說比起槍械的彈頭,弩弓的箭上可以賦予更多的術式,而且威力和命中率也比較高。

發射子彈或箭的裝置上當然也能刻上術式,不過只用一次的子彈或箭可以靠著刻在它們上面的術式來發揮威力,所以刻在發射裝置上的術式基本上是以提高發射速度以及穩定彈道用的術式為主。

假如提高槍械的發射速度,那麼子彈的威力自然也會增加,但是能賦予在質量很小的彈頭上的術式並不多,相比之下還是弩弓和箭比較能發揮威力。

在突破敵方士兵的護法術式時,子彈必需連射好幾發子彈,但是賦予了術式的箭只要一支就夠了。而且子彈無法進行誘導,但假如是箭的話有時還可以利用刻在箭身上的術式來追蹤敵人。

不過想刻上這麼多術式的話,武器的成本當然也會增加。

是要選擇低成本、低性能的槍械,或是高成本、高性能的魔動式弩弓?

對帝國軍那樣比起質更重視量的軍隊來說前者比較符合他們的需求,王國軍則是選擇造價高但是可以讓每個士兵都提高戰鬥力的後者。

帝國軍選擇前者的理由,一方面是因為他們的術式賦予技術落後,不過最重要的是:不想在和王國士兵相比之下「很容易死」的士兵身上花太多錢。

帝國的槍械不如帝國新兵所以為的那麼優秀,但是假如他們要明白這事,首先得從戰場上生還。不過成功活下來後,他們還得和「我軍武器不如人」的自卑感及恐懼感戰鬥。

帝國軍的老兵雖然相信自己使用的武器,卻也知道它們絕對算不上優秀,所以他們才能活下來,一邊閃躲對方的攻擊,一邊針對王國弩弓的箭數不多這個弱點找機會反擊。

一群由這樣的老兵所帶領的帝國軍趁著王國軍攻勢減緩的瞬間從塹壕飛越而出,以他們的槍掃射敵人突進。

對手是混血種的話,人類也可以勢均力敵地應戰,混血種和人類的不同之處只在於壽命長短及差距不大的魔力量而已。

跳入王國塹壕中的帝國士兵揮舞刺刀挑起王國士兵,不斷製造出屍體。

死者中有王國士兵也有帝國士兵,死亡極為公正地被量產出來。

死亡總是平等的,只有它會公平地造訪所有人。

帝國士兵一面以身體感受這件事,一面殺死王國士兵,並在下一瞬間被其他王國士兵所殺。

這種場面不斷重覆,讓「帕拉提翁要塞」前方激戰區的空氣中瀰漫著血與硝煙的臭味。經過一段時後這些臭味會變成腐肉的臭味,最後從人們的記憶中消失。

一名帝國士兵吶喊著衝向巨人族士兵,接著立刻被巨人士兵的巨臂捉住,折斷脊椎而死。其他帝國士兵與其說是想為同伴報仇,還不如說是因為不想死而朝著巨人士兵一擁而上,以刺刀或短劍攻擊敵人巨大的身體。最後巨人士兵拉著十數名帝國士兵陪葬,但是沒有人稱讚他的勇猛。

因為不想死,所以只好殺人。

生物本能上極為正常的欲望之花狂亂地盛開著,殺人或被殺的光景毫不稀奇。

不管如何英勇奮戰,只要一死就全部結束,因此沒有餘力對敵人慈悲。殺的敵人越多,自己就能活越久。

因為第一次殺人的衝擊而發抖的帝國少年兵在短短數分鐘後發出愉悅的叫聲,成為連續殺死王國士兵的英雄;直到數分鐘前都還率領部下英勇戰鬥的帝國軍官因為部下全滅或向王國士兵求饒而成為凡夫俗子。

英雄誕生、死亡、墜落。

在戰場上受讚揚的人成為英雄,不再受讚揚的英雄則默默消失。

不知戰爭為何的人們在英雄傳說中讀到的那種乾淨華麗的戰鬥並不存在於這裡。

所謂的戰場是餓的時候吃屍肉、渴的時候喝血的惡鬼之宴。

戰爭結束後,惡鬼會被當成英雄看待呢?還是被鄙視為殺人魔呢?

不過現下此處只有殺人者與被殺者兩種人而已。

這是至極的不平等,但是就某種意義而言也是至極的平等。

兩名指揮官所追求的地獄就在這裡。

正當瑞克提法爾以前線視察的名義慰問各陣地時,王國軍的士兵不斷地死去。

葛羅莉艾在士兵前策馬奔馳展現她的英態時,帝國軍的士兵也陸續成為不會講話的屍骸。

兩人都說這是正義之戰。

都說正義屬於我方。

將敵人貶低成蠻族或野獸,大喊我們這邊才是正確的。

說的是不論任何戰場都老掉牙的空虛宣言,儘管如此士兵們還是相信著那些話地戰鬥。

為什麼呢?那還用說。

因為有戰鬥的理由。

為了生存、為了名譽、為了無法退讓的東西,不論哪一種都有賭命的價值。

有殺死對手的價值。

有否定對手的一切的價值。

「我們的後方只剩各位該保護的國家以及該保護的人們而已。」

瑞克提法爾把士兵推向前方,如此說道:

「沒錯,沒有比這更簡單好懂的戰爭了。後退的話我們該保護的東西就會被侵犯,被打倒的話我們重要的東西就會被奪走,被殺的話我們想拯救的人們就會被殺死。我不會說請你們原諒我這種話,但是我希望你們現在能奮不顧身地戰鬥。我不會忘記各位的奮戰,只要這條命還在,我就會對諸位的生命給予回報。」

瑞克提法爾戴著名為攝政的面具,但是就算如此他還是沒有說謊。

「在你們身邊的是誰?」

是戰友。

「在你們前方的是誰?」

必需打倒的敵人。

「沒錯,在你們正後方的又是誰?」

未來出生於我們國家的一切生命。

「王國五〇〇〇萬人民的生命都託負在你們的肩上了。沒有誰的責任比較輕或重,我們都公平地背負著五〇〇〇萬的生命。」

一直以來,每個人都是被某人所保護地活下來的,可能是雙親、兄姐,或是沒見過面的某人。

「但是現在各位站在保護這個國家的最前線,前方沒有某人的背影,只有敵人。」

而且身後有許多無辜的生命。

「弟妹、兒女、孫子或曾孫,你們的身體是目前還無法戰鬥的人們的盾牌。一直以來被某人的背影保護的你們,現在正站和在過去成為你們的盾牌的前人所站的場所。」

從過去傳承下來,作為保護者的責任的繼承。

現在那責任落在瑞克提法爾以及將他視為主君的人們身上。

「別忘了,我們不能在這裡結束,我們必需交棒給未來。」

以語言殺死國民,但是並沒有以語言來欺騙人民。

就算有人唾棄瑞克提法爾是說謊家,可是他並沒有說謊。

「來吧!提起劍、拿起盾吧!」

「我們必需向奪去應許之地的魔獸們宣示何為正義。帝國將會回報你們的獻身,我保證!各位戰勝奪取的土地一定會是各位的東西。我們不是搶走,而是奪回。古時候魔獸們從我們祖先手上奪走了肥沃的土地、豐富的知識、強大的繁榮,現在讓我們從模仿人類外形但不是人類的傢伙那裡搶回那些溫暖的時光!」

葛羅莉艾繼續頌揚著帝國所主張的理想:

「別忘了,我們的同胞們現在正被貧困的生活所壓迫,因寒冷而發抖、因饑餓而痛苦。子殺父、父殺子。這樣行嗎?我們只能屈服於這種命運嗎?不!決不!」

讓士兵們相信這些是他們的理想,讓士兵為理想殉身。

不結凍的土地、豐富的資源、蔚藍的海洋。

「原本應該屬於我們的土地,原本應該是我們同胞安穩生活的土地,卻被那些野獸們當成他們的東西在使用,這是可以容忍的事嗎?」

帝國的所有欲望全都針對著「帕拉提翁要塞」。

「奪下吧!為了保護我們的家人,為了贏得我們的未來!」

「戰鬥!」

兩人下令。

彼此都有不能退讓的理由。

後退便是滅亡。

兩人的立場都不允許這種事發生。

非戰鬥不可。

就算被唾棄成殺人鬼,就算被鄙視為惡魔。

那是時代的巨大波動、無法違抗的時之潮流。

時代正是戰鬥。

戰鬥即是正義。

媚后轉生1·身世秘密 豆瓣

作者:

悠小淘

樸實文化

2011

- 8

大齡宅女穿越最希望什麼?當然是變年輕,順便找個有權有勢的老公,可以管吃管住,徹底在古代擺脫剩女的帽子。

她意外穿越成為了歷史上赫赫有名的暴君楊廣的皇后,傍上個皇帝,衣食無憂,可是想要的愛情?在現代是剩女,在這可是絕色的香餑餑,六個皇帝都傾倒於石榴裙下,只是這傾世容顏真的是紅顏禍水嗎?

她意外穿越成為了歷史上赫赫有名的暴君楊廣的皇后,傍上個皇帝,衣食無憂,可是想要的愛情?在現代是剩女,在這可是絕色的香餑餑,六個皇帝都傾倒於石榴裙下,只是這傾世容顏真的是紅顏禍水嗎?

溝通障礙的我將交涉技能點滿轉生後的結果(01) 豆瓣

作者:

朱月十話

/

夜ノみつき

译者:

李殷廷

青文出版社

2017

- 5

森岡弘人因交通意外死去,醒來時他眼前出現了一個自稱女神的美女!!

女神突然對他說「我邀請你來到我的世界《永恆幻境(Eternal Magia)》」。

不僅如此,從女神手中收下額外技能點數的弘人將點數全灌進「交涉術」技能,

獲得了高等技能「魅惑」。從此之後,見到他的女性們無一不為他傾倒,

並主動對他進行「授乳」──!!由技能「魅惑」展開的超過激鬼畜異世界奇幻冒險,在此揭開序幕!!

本書特色:

胸奴人注意──!!

死於意外的溝通障礙兼家裡蹲森岡弘人被自稱「女神」的美少女召喚,突如其來轉生到了異世界!

透過轉生前的技能點數分配,獲得了技能「魅惑」的他,將以技能「魅惑」攻陷女孩子,透過「授乳」和「搾乳」吸取【超稀有技能】!過激的異世界冒險奇幻劇就此開始──

書籍版同時收錄全新撰寫短篇〈公會的接待小姐〉。

限定版獨家附贈精美PP書衣及收錄三篇短篇故事的特典小冊子!

女神突然對他說「我邀請你來到我的世界《永恆幻境(Eternal Magia)》」。

不僅如此,從女神手中收下額外技能點數的弘人將點數全灌進「交涉術」技能,

獲得了高等技能「魅惑」。從此之後,見到他的女性們無一不為他傾倒,

並主動對他進行「授乳」──!!由技能「魅惑」展開的超過激鬼畜異世界奇幻冒險,在此揭開序幕!!

本書特色:

胸奴人注意──!!

死於意外的溝通障礙兼家裡蹲森岡弘人被自稱「女神」的美少女召喚,突如其來轉生到了異世界!

透過轉生前的技能點數分配,獲得了技能「魅惑」的他,將以技能「魅惑」攻陷女孩子,透過「授乳」和「搾乳」吸取【超稀有技能】!過激的異世界冒險奇幻劇就此開始──

書籍版同時收錄全新撰寫短篇〈公會的接待小姐〉。

限定版獨家附贈精美PP書衣及收錄三篇短篇故事的特典小冊子!

可以讀檔的旅店 1 豆瓣

作者:

稲荷竜

译者:

蕪村

2017

- 11

「用不著擔心,已經儲存好了。」那是一間謠傳『入住後就再也不會喪命』的旅社,今天仍有許多抱著一線希望,為了達到目的不惜賭上性命的人聚集到這裡來。家族遭到奪取的貴族‧蘿蕾塔;被拋棄的魔族‧莫琳,她們掌握到的『不死旅社』秘密究竟是──「這裡是儲存點。」經營這間旅社的人是一位封頂的冒險者亞雷克,他自稱從異世界來到這裡,擁有『設置儲存點的能力』。這裡似乎是以協助初級冒險者為目的經營的旅社,她們在這個地方開始修行,但修行內容卻完全無法預測……就算死了,只要重新讀取就能一口氣跳升好幾級!附加價值是由最強退休冒險者進行新人培育,關於旅社的日常生活故事。

观察者的技术 豆瓣

Techniques of the Observer

8.8 (8 个评分)

作者:

[美] 乔纳森·克拉里(Jonathan Crary)

译者:

蔡佩君

华东师范大学出版社

2017

- 5

人类文明正步入一个虚拟现实的时代!观看技术的新变化意味着什么?我们究竟该如何应对这一全新的视觉世界?

《观察者的技术》无疑是关于该话题极具启发性的作品之一。

乔纳森•克拉里向我们展示出,在19世纪早期,人类同样经历了一场影响深远的视觉革命:从“暗箱”到“立体视镜”。由此,人类之眼成了“现代之眼”。然而,观察技术的转变并不是单纯在技术层面上的革新,其背后还纠缠着对人类身体的崭新理解、社会关系和权力关系的变迁、商品经济的勃兴以及哲学思考的演变等诸多错综复杂的因素。总之,被科技史进步叙事所遮掩的裂痕,就此揭开……

《观察者的技术》无疑是关于该话题极具启发性的作品之一。

乔纳森•克拉里向我们展示出,在19世纪早期,人类同样经历了一场影响深远的视觉革命:从“暗箱”到“立体视镜”。由此,人类之眼成了“现代之眼”。然而,观察技术的转变并不是单纯在技术层面上的革新,其背后还纠缠着对人类身体的崭新理解、社会关系和权力关系的变迁、商品经济的勃兴以及哲学思考的演变等诸多错综复杂的因素。总之,被科技史进步叙事所遮掩的裂痕,就此揭开……

关于爱国 豆瓣

For Love of Country

作者:

毛里齐奥·维罗里

译者:

潘亚玲

上海人民出版社

2016

- 4

爱国主义与民族主义是人类历史上*为强大的群众动员力量,但对其历史发展、具体内涵的差异认知已经变得相当模糊,人们往往不加分别地随意使用这两个术语。如何正确区分爱国主义与民族主义,重建这两个术语的初始内涵,是《关于爱国:论爱国主义与民族主义》作者力图实现的目标。《关于爱国:论爱国主义与民族主义》通过梳理和发掘欧洲爱国主义与民族主义思想发展史中知名和不知名的相关论述,重新区分了爱国主义与民族主义的内涵差异,提出了回归到没有民族主义的爱国主义的独到见解,为构建共和爱国主义的公民美德铺平了道路。