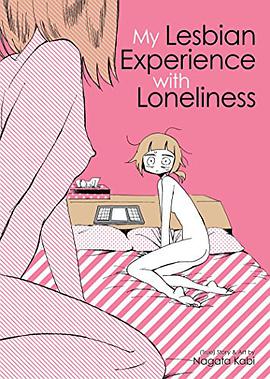

My Lesbian Experience with Loneliness 豆瓣 Goodreads 谷歌图书

さびしすぎてレズ風俗に行きましたレポ

8.2 (8 个评分)

作者:

Nagata Kabi

译者:

Jocelyne Allen

Seven Seas

2017

- 6

其它标题:

My Lesbian Experience With Loneliness

The heart-rending autobiographical manga that’s taken the internet by storm!

My Lesbian Experience with Loneliness is an honest and heartfelt look at one young woman’s exploration of her sexuality, mental well-being, and growing up in our modern age. Told using expressive artwork that invokes both

laughter and tears, this moving and highly entertaining single volume depicts not only the artist’s burgeoning sexuality, but many other personal aspects of her life that will resonate with readers.

My Lesbian Experience with Loneliness is an honest and heartfelt look at one young woman’s exploration of her sexuality, mental well-being, and growing up in our modern age. Told using expressive artwork that invokes both

laughter and tears, this moving and highly entertaining single volume depicts not only the artist’s burgeoning sexuality, but many other personal aspects of her life that will resonate with readers.