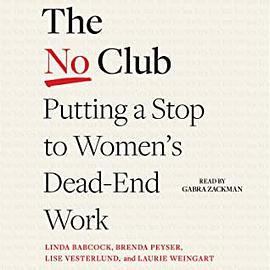

The No Club started when four women, crushed by endless to-do lists, banded together over $10 bottles of wine to get their work lives under control. Running faster than ever, they still trailed behind their male colleagues. And so, they vowed to say no to requests that pulled them away from the work that mattered most to their careers. This book reveals how their over-a-decade-long journey and subsequent groundbreaking research uncovered that women everywhere are unfairly burdened with “non-promotable work,” a tremendous problem we can—and must—solve.

All organizations have work that no one wants to do: planning the office party, screening interns, attending to that time-consuming client, or simply helping others with their work. From office housework to important assignments that inevitably go unrewarded, a woman, most often, takes on these tasks. In study upon study, professors Linda Babcock (bestselling author of Women Don’t Ask), Brenda Peyser, Lise Vesterlund, and Laurie Weingart—the original “No Club”—document that women are disproportionately asked and expected to do this kind of work. This imbalance leaves women overcommitted and underutilized as companies forfeit revenue, productivity, and top talent.

But it doesn’t have to be this way. The No Club walks you through how to make small, yet significant, changes to your own workload and empowers women to make savvy decisions about the work they take on. At the same time, the authors illuminate how lasting change calls for organizations to reassess how they assign and reward work to level the playing field. With hard data, personal anecdotes from women of all stripes, self- and workplace-assessments for immediate use, and innovative advice from the authors’ consulting Fortune 500 companies, this book will forever change the conversation about how we advance women’s careers and achieve equity in the 21st century.