jean@douban&Twitter - 标记

我的兄弟王小波 豆瓣

8.0 (17 个评分)

作者:

王小平

江苏文艺出版社

2012

- 5

“天下至真文字,人间至亲情感”。这本由王小波的胞兄王小平博士撰写的回忆录,以“零距离的胞兄视野,向我们披露了一个中国知识分子的少年史,他如何从艰难的时世走来,登上了时代的思想巅峰。”作者与王小波既是手足兄弟,也是心性相通的知己,在书中,作者为我们原生态地描绘了一个落难的多子女家庭里,孩子们艰难却也不乏快乐的成长历程,作者和小波作为一对投契的兄弟,经历了自由不羁的童年与少年岁月,也经受了青春凶猛的年华。即使在最荒唐、无望的时代,他们也保持着对知识的敬畏和对高贵精神的追求。当然,也有着源于生命冲动的不羁与狂野,恶作剧、对武力的崇拜,饥饿年代的铤而走险及招致的惩罚与羞辱,在书中都有真实具体的呈现。可即使在最卑微无助的年代,身处蓬蒿之间,他们的生活中却没有失却书籍、诗歌、精神磨砺的陪伴,没放弃对丰富的精神与高贵灵魂的打造。王小波多年以后的成功,从少年时代即已打下了基础。他文学写作中许多精彩华章,在这本书中也都能够找到其源头。某种意义上说,这是一部关于兄弟情谊的书,也是关于一个知名艺术家心灵成长史的著作。王小平的同学、哲学家、作家周国平先生评价本书“提供了一个宝贵的文本,使我们对当代中国文学史上这位特立独行的重要作家有了更加丰满的认识。”作为王小波的妻子,社会学家李银河在看了这部书稿后则感慨 :看了这本书,才知道“王小波是怎样炼成的”。

本书带给读者的不仅是关于王小波的往事记忆,而且是关于他们成长年代的一次认真的清理与真实无欺的交代,特别是关于五十年代到七八十年代社会百态的种种细节的描述,诸如除四害、深耕密植、大炼钢铁、全民写诗、饥饿年代、反右、文革时期的文斗与武斗,上山下乡、恢复高考、出国潮……一代人的成长历程,在书中都有令人惊喜的存真保留,读之不仅大开眼界、感喟不已,且深具有趣味,更重要的是,这种出之真实经历的记述,无意中成就了一部民间版的当代中国史。

对于王小波生活中那些极具私密性的生活内容,本书也作了真实无欺的实话实说,他的爱情、婚姻、他的病故,都一一作了真实的披露。

如果将文字分为高级和平常,那么这本书无疑是可以列入高级文字之列。读之,能够感受到满足的快感,文字之间仿佛埋藏着兴奋剂。这种令人兴奋的元素是智慧,是思想,也是智慧与思想人性化的表达方式,具体体现为一种优雅与睿智的语感。读之触目难忘。李银河女士阅读书稿后,对作者文笔之精美备极赞叹。王小波曾说:我哥哥的智力超我十倍。姑且不论智力是否真的超出十倍,但观书中文字,即可知王氏家族成员强悍的智商与文化涵养的确令人诚服。作为哲学家的王小平,在本书中却操着地道的北京话,说着在北京和中国发生过的那些“夯事儿”,一种洞穿世事、人性后的释然与幽默感时时按捺不住地流露出来,这幽默是王小平式的,它不是俏皮,更不是无厘头,而是一种因为智慧饱满优越而自然溢出的因子。这幽默是以知识为底气的。从中依稀可以看出王氏兄弟之间隐秘的气质关联,喜欢王小波的读者,一定会从这些文字中嗅到某种熟悉的气息,得到满足与慰藉,并欣慰于在王小波那里戛然而止的文字作风,由于这本书的存在,而避免了失传的命运就,这实乃文字爱好者的一桩欣慰之事。

作为美国 图兰 大学的哲学博士,作者承袭着家族思辨传统的香火。本书的思辨穿越了现实,而进入了存在的层面,作者进行的思想透析是自然的、优雅的。书中关于生死、宿命的思考与分析,让人有醍醐灌顶之感慨。而这些对生死的思考,既来自于本书作者的哲学家的使命,也来自于现实的无奈遭际:在同一年里,他的两个优秀的弟弟王小波和王晨光博士接连离世。这锥心的打击不仅成为兄长王小平心中永远的痛楚,也成为家族成员不愿碰触的伤口。写出这一切,对于作者而言充满艰难。因此,这也是一本充满勇气的作品。

本书正式出版前,试读本已经引起主流媒体的强烈兴趣,并被一批书评人誉为“提前进入2012好书榜”的精品之作。

本书带给读者的不仅是关于王小波的往事记忆,而且是关于他们成长年代的一次认真的清理与真实无欺的交代,特别是关于五十年代到七八十年代社会百态的种种细节的描述,诸如除四害、深耕密植、大炼钢铁、全民写诗、饥饿年代、反右、文革时期的文斗与武斗,上山下乡、恢复高考、出国潮……一代人的成长历程,在书中都有令人惊喜的存真保留,读之不仅大开眼界、感喟不已,且深具有趣味,更重要的是,这种出之真实经历的记述,无意中成就了一部民间版的当代中国史。

对于王小波生活中那些极具私密性的生活内容,本书也作了真实无欺的实话实说,他的爱情、婚姻、他的病故,都一一作了真实的披露。

如果将文字分为高级和平常,那么这本书无疑是可以列入高级文字之列。读之,能够感受到满足的快感,文字之间仿佛埋藏着兴奋剂。这种令人兴奋的元素是智慧,是思想,也是智慧与思想人性化的表达方式,具体体现为一种优雅与睿智的语感。读之触目难忘。李银河女士阅读书稿后,对作者文笔之精美备极赞叹。王小波曾说:我哥哥的智力超我十倍。姑且不论智力是否真的超出十倍,但观书中文字,即可知王氏家族成员强悍的智商与文化涵养的确令人诚服。作为哲学家的王小平,在本书中却操着地道的北京话,说着在北京和中国发生过的那些“夯事儿”,一种洞穿世事、人性后的释然与幽默感时时按捺不住地流露出来,这幽默是王小平式的,它不是俏皮,更不是无厘头,而是一种因为智慧饱满优越而自然溢出的因子。这幽默是以知识为底气的。从中依稀可以看出王氏兄弟之间隐秘的气质关联,喜欢王小波的读者,一定会从这些文字中嗅到某种熟悉的气息,得到满足与慰藉,并欣慰于在王小波那里戛然而止的文字作风,由于这本书的存在,而避免了失传的命运就,这实乃文字爱好者的一桩欣慰之事。

作为美国 图兰 大学的哲学博士,作者承袭着家族思辨传统的香火。本书的思辨穿越了现实,而进入了存在的层面,作者进行的思想透析是自然的、优雅的。书中关于生死、宿命的思考与分析,让人有醍醐灌顶之感慨。而这些对生死的思考,既来自于本书作者的哲学家的使命,也来自于现实的无奈遭际:在同一年里,他的两个优秀的弟弟王小波和王晨光博士接连离世。这锥心的打击不仅成为兄长王小平心中永远的痛楚,也成为家族成员不愿碰触的伤口。写出这一切,对于作者而言充满艰难。因此,这也是一本充满勇气的作品。

本书正式出版前,试读本已经引起主流媒体的强烈兴趣,并被一批书评人誉为“提前进入2012好书榜”的精品之作。

羊道三部曲(共3册) 豆瓣

9.3 (9 个评分)

作者:

[中国] 李娟

中信出版社

2017

- 8

“羊群在一整面山坡上弥漫开来,沿着平行着布满坡体的上百条弧线(那就是羊道)有序前行,丝丝入扣。” 新疆北部游牧地区的哈萨克牧民大约是这个世界上最后一支最为纯正的游牧民族了。羊道,是哈萨克牧民生命中必经的道路,是大自然给他们安排的艰辛壮阔的迁徙之路。他们盛装跋涉在祖先的道路上,完成自己的一生,青春、衰老、贫穷、爱情……他们是真正的“在路上”。 “羊道”三部曲记录了李娟跟随哈萨克族的扎克拜妈妈一家,历经寒暑,在粗犷苍茫的新疆阿勒泰山区游牧生活的日子。哈萨克族逐水草而居的草原生活在此得以呈现,在自然的静穆与残酷面前,这个游牧民族所展现出的淡然、坚韧与智慧,让宇宙里每一个渺小的生命都显得如此独特。

实验室女孩 豆瓣 Goodreads

Lab Girl

9.4 (7 个评分)

作者:

[美] 霍普·洁伦

译者:

蒋青

后浪丨北京联合出版公司

2019

《物种起源》译者苗德岁先生倾情作序

巴拉克·奥巴马赞赏推荐

《时代》杂志100位极具影响力人物

与植物一同向光生长的心路笔记

在科研路上配比过坚定与彷徨的每一个人,

都会因此而收获一段没有模板可循的独特人生

◎ 编辑推荐

人生回忆录+友谊纪念册+科研手记簿——地球生物学家霍普·洁伦,用文学之笔记录下学术路上因性别而别,也不因性别而别的焦虑、挫败、有所失和有所得。她把“如何成为一名科学家”的秘籍刻录在启发她心智的叶片、土壤和种子之中,教会你习得“既会动手又能用心”地在科研领域中、在日常生活中、在爱中——试错、收获,再继续前行。

◎ 内容简介

19世纪80年代,霍普·洁伦的曾祖父母随彼时兴起的移民潮,从挪威奔赴美国明尼苏达州的一个小镇,在这个冬天漫长而又寒冷的地方,加入似乎永远不会停止运转的屠宰流水线,默默劳作。到了霍普父母一代,他们不再直接受雇于屠宰工厂。虽然和很多北欧家庭一样,霍普早已习惯与家人沉默相伴的日常,但倔强而不与命运妥协的母亲,还有宽厚而心智开放的父亲,都给予了她另择人生可能的想象与勇气。

在父亲工作的实验室长大,在研究型实验室求学、打工、获得学位、拿到教职,再到从零开始搭建自己的实验室,霍普·洁伦在这部带有强烈自传性质的作品中所记录下的友谊和爱情、自己的生活经历和事业发展,都不能再与“实验室”相分离。植物会向光生长,人也一样。霍普选择科学是因为科学供她以需,给了她一个家,一个令她心安的地方。而童年时期与她仅有一窗之隔、教会她坚忍克己的美国蓝杉,帮助她完成蜕变、实现第一项独立科学发现的美洲朴,还有成家之后、一直陪练未来的职业棒球手—儿子—左右的狐尾椰,这些树也都在静默的时间历程中刻录下各自的记忆,赋予霍普自然的眼睛,认识世界,再识自身。

◎ 名人推荐

☆女性的柔美会让科研生活更显生机,女性的坚韧会让科研工作更易成长,女性的细致会呵护科研道路散发出更璀璨的光辉。性别从来不应该是科研圈的藩篱,正如大地上每一种植物都能展示自己的自然之美。

——史军,植物学博士,科普作家

☆霍普·洁伦的《实验室女孩》是一部文笔绝佳的回忆录,写的是科研领域中的女性,还有一段奇妙的友谊,以及树中所蕴含的深刻道理。很棒。

——巴拉克·奥巴马

◎ 媒体推荐

☆《实验室女孩》既记录下了霍普成长为一名成熟科学家的经历,同时也是一部植物赞美诗。书中对植物奇怪且隐秘的生命的描写,仿佛直接生发自霍普自身回忆的生物学过程,结构精巧。夺目璀璨的作品。

——Harriet Baker, TLS 哈丽雅特·贝克,《泰晤士报文学增刊》

☆地球生物学家的视野几乎涵盖从土壤科学、地质、大气科学和植物学等诸多学科。洁伦擅长所有。她在叙述自己的经历时,常常幽默地联系起查尔斯·狄更斯、E. E. 卡明斯和哈珀·李,也同样以举重若轻的笔调细数叶片的每一条脉络……洁伦的这部作品既关乎用眼睛观察世界,也并用双手与心灵。绝佳。

——Carolyn Beans, American Scientist 卡洛琳·宾斯,《科学美国人》

☆洁伦是这样的科学家:一年中有三季都在北极泥炭地挖土,而在繁忙的工作安排之间,她又会和实验室的组员一起去探访大家选出的奇怪景点,或者耐心等待组员精心烹制野营食物——哪怕煮到半夜。《实验室女孩》是一部风趣的作品,充满了快乐的时刻,但也常常流露悲伤。不过抛开所有艰难险阻,洁伦显然不会选择科学以外的第二份事业。

——Jennifer Rohn, Nature 詹妮弗·罗恩,《自然》

☆生物学家撰写的个人自然志,生猛且令人振奋。洁伦的写作好似文学性更强的奥利弗·萨克斯(Oliver Sacks),她非常擅长清晰讲述科学研究是如何展开的。而在描述她的实验室好拍档比尔时,洁伦的行文更企及了另一个维度。一个热爱文字的科学家所给出的精确描述。她是一个敏锐的观察者,而且惹人爆笑。

——Elizabeth Reutte, ELLE 伊丽莎白·罗伊特,《世界时装之苑》

☆《实验室女孩》提供给读者的不仅仅是阅读的乐趣,还展现了科研工作中细水长流,而非时时都有突飞猛进的收获的日常。科学家在知识的道路上行进,每一次踩实一块石头。

——Eugenia Bone, The Wall Street Journal 尤金妮亚·博恩,《华尔街日报》

◎ 获奖记录

美国科学促进会年度科学书籍

美国国家图书评论会传记奖

《纽约时报》畅销书籍

《纽约时报》2016年备受瞩目的100本书之一

《华盛顿邮报》《科克斯书评》《时代》《娱乐周刊》年度图书

巴拉克·奥巴马赞赏推荐

《时代》杂志100位极具影响力人物

与植物一同向光生长的心路笔记

在科研路上配比过坚定与彷徨的每一个人,

都会因此而收获一段没有模板可循的独特人生

◎ 编辑推荐

人生回忆录+友谊纪念册+科研手记簿——地球生物学家霍普·洁伦,用文学之笔记录下学术路上因性别而别,也不因性别而别的焦虑、挫败、有所失和有所得。她把“如何成为一名科学家”的秘籍刻录在启发她心智的叶片、土壤和种子之中,教会你习得“既会动手又能用心”地在科研领域中、在日常生活中、在爱中——试错、收获,再继续前行。

◎ 内容简介

19世纪80年代,霍普·洁伦的曾祖父母随彼时兴起的移民潮,从挪威奔赴美国明尼苏达州的一个小镇,在这个冬天漫长而又寒冷的地方,加入似乎永远不会停止运转的屠宰流水线,默默劳作。到了霍普父母一代,他们不再直接受雇于屠宰工厂。虽然和很多北欧家庭一样,霍普早已习惯与家人沉默相伴的日常,但倔强而不与命运妥协的母亲,还有宽厚而心智开放的父亲,都给予了她另择人生可能的想象与勇气。

在父亲工作的实验室长大,在研究型实验室求学、打工、获得学位、拿到教职,再到从零开始搭建自己的实验室,霍普·洁伦在这部带有强烈自传性质的作品中所记录下的友谊和爱情、自己的生活经历和事业发展,都不能再与“实验室”相分离。植物会向光生长,人也一样。霍普选择科学是因为科学供她以需,给了她一个家,一个令她心安的地方。而童年时期与她仅有一窗之隔、教会她坚忍克己的美国蓝杉,帮助她完成蜕变、实现第一项独立科学发现的美洲朴,还有成家之后、一直陪练未来的职业棒球手—儿子—左右的狐尾椰,这些树也都在静默的时间历程中刻录下各自的记忆,赋予霍普自然的眼睛,认识世界,再识自身。

◎ 名人推荐

☆女性的柔美会让科研生活更显生机,女性的坚韧会让科研工作更易成长,女性的细致会呵护科研道路散发出更璀璨的光辉。性别从来不应该是科研圈的藩篱,正如大地上每一种植物都能展示自己的自然之美。

——史军,植物学博士,科普作家

☆霍普·洁伦的《实验室女孩》是一部文笔绝佳的回忆录,写的是科研领域中的女性,还有一段奇妙的友谊,以及树中所蕴含的深刻道理。很棒。

——巴拉克·奥巴马

◎ 媒体推荐

☆《实验室女孩》既记录下了霍普成长为一名成熟科学家的经历,同时也是一部植物赞美诗。书中对植物奇怪且隐秘的生命的描写,仿佛直接生发自霍普自身回忆的生物学过程,结构精巧。夺目璀璨的作品。

——Harriet Baker, TLS 哈丽雅特·贝克,《泰晤士报文学增刊》

☆地球生物学家的视野几乎涵盖从土壤科学、地质、大气科学和植物学等诸多学科。洁伦擅长所有。她在叙述自己的经历时,常常幽默地联系起查尔斯·狄更斯、E. E. 卡明斯和哈珀·李,也同样以举重若轻的笔调细数叶片的每一条脉络……洁伦的这部作品既关乎用眼睛观察世界,也并用双手与心灵。绝佳。

——Carolyn Beans, American Scientist 卡洛琳·宾斯,《科学美国人》

☆洁伦是这样的科学家:一年中有三季都在北极泥炭地挖土,而在繁忙的工作安排之间,她又会和实验室的组员一起去探访大家选出的奇怪景点,或者耐心等待组员精心烹制野营食物——哪怕煮到半夜。《实验室女孩》是一部风趣的作品,充满了快乐的时刻,但也常常流露悲伤。不过抛开所有艰难险阻,洁伦显然不会选择科学以外的第二份事业。

——Jennifer Rohn, Nature 詹妮弗·罗恩,《自然》

☆生物学家撰写的个人自然志,生猛且令人振奋。洁伦的写作好似文学性更强的奥利弗·萨克斯(Oliver Sacks),她非常擅长清晰讲述科学研究是如何展开的。而在描述她的实验室好拍档比尔时,洁伦的行文更企及了另一个维度。一个热爱文字的科学家所给出的精确描述。她是一个敏锐的观察者,而且惹人爆笑。

——Elizabeth Reutte, ELLE 伊丽莎白·罗伊特,《世界时装之苑》

☆《实验室女孩》提供给读者的不仅仅是阅读的乐趣,还展现了科研工作中细水长流,而非时时都有突飞猛进的收获的日常。科学家在知识的道路上行进,每一次踩实一块石头。

——Eugenia Bone, The Wall Street Journal 尤金妮亚·博恩,《华尔街日报》

◎ 获奖记录

美国科学促进会年度科学书籍

美国国家图书评论会传记奖

《纽约时报》畅销书籍

《纽约时报》2016年备受瞩目的100本书之一

《华盛顿邮报》《科克斯书评》《时代》《娱乐周刊》年度图书

从丹药到枪炮 豆瓣

The Gunpowder Age: China, Military Innovation, and the Rise of the West in World History

作者:

[美]欧阳泰

译者:

张孝铎

中信出版集团

2019

- 3

【内容简介】

用火|药烧出来的一本奇书。打通中国枪炮进化史,颠覆“鞭炮帝国”刻板印象。从皇权到共和,“玩火”是重点。刷新中国火|药历史,讲透火|药政治,说清火|药经济、重现火|药战争、细看火|药技术。从丹药到枪炮,复盘当代中国要看懂的历史K线图。

为什么中国黑科技造就西方霸权?宋元明火枪战争为何被彻底遗忘?中国大炮如何力挽狂澜,在1661年中荷战争中大展神威?欧洲如何实现弯道超车,在1840年鸦片战争中击败中国?从唐朝炼丹炉到北洋旗舰定远号,中国从辉煌坠落到屈辱深渊。从君士坦丁堡沦陷到滑膛枪诞生,欧洲在战火洗礼中极速崛起。中国,西方,在军事格局上分道扬镳,大分流颠覆了经济、社会、政治与文明,散落在历史聚光镜下的火枪粉末,引燃思想火光,照亮技术变革。从丹药到枪炮出乎意料的命运,呼应世界史上的中国军事格局。从火器锻造到文明的冲突,重构军事史上真实的中国。

显而易见,中国一度是世界上富有、技术先进、国力强盛的国家。然而,中国是怎么在18、19世纪丢掉优势,让位于西方的?世界史上的西方崛起和中国衰落不仅仅是中国人的心结,也是一个全球热议的话题。欧阳泰之前的作品《1661,决战热兰遮》,就是以具体战役为原点,探索中国军事与发展模式的真实状况。《从丹药到枪炮:世界史上的中国军事格局》则通过聚焦于火器战争,试图解释中西大分流这一问题。

黑火|药的源头可追溯到中国炼丹术。中国炼丹师在炼制丹药的过程中意外发明黑火|药。自公元900多年第一次用于战争,黑火|药时代开始,到公元1900年左右被无烟火|药取代,黑火|药时代结束,前后长达千年。考察黑火|药时代1000多年的历史,能够重新让我们思考西方是如何崛起的,中国又是如何“停滞”的问题。

很多著作中一直广泛流传一种说法:中国人发明了火|药,但没有把它用于战争,也没有多少技术创新,所以火|药技术裹足不前。黑火|药传到西方后才被欧洲人开发应用,改变了世界军事格局。欧阳泰认为这是一个“文化迷信”,实际上,早在火|药技术传入西方几个世纪之前,中国就研究了火|药的多种用途,有军用的,也有民用的,技术创新也未曾中断,明朝甚至被称为世界上第一个“火|药帝国”。 1550—1700年,东西方在军事技术上实力相当,直到18世纪中叶和19世纪初,中国处在一个战争数量下降的“平靖时期”,而欧洲经历了一连串激烈的战争,中国和西方的军事模式才分道扬镳,出现“军事大分流”(Great Military Divergence)。

欧阳泰试图从中国的历史中找到一种军事模式,考察中国和西方的“大分流”(Great Divergence),也帮助我们理解中国周期性的兴衰。他不仅着眼于中国,而且有意把亚洲、欧洲的军事史也纳入讨论,不单追问为何中国被西方越落越远,还要追问为何西方和东亚分流改道。欧洲的军事发展并非一条简单的轨道,中西两方都互有影响。在任何情况下,军事现代化的动力都不该被狭隘地理解为西方化。世界史上的这一进程为火器时代的所有国家都留下了痕迹。

《从丹药到枪炮:世界史上的中国军事格局》作为美国汉学家欧阳泰(Tonio Andrade)以火器演变视角,讲述中国历史的重量级作品,获美国军事史学会2017年杰出图书奖。

--------------

见识丛书(见识城邦出品)

更新知识地图,拓展认知边界

01《时间地图:大历史,130亿年前至今》[美]大卫·克里斯蒂安

02《太阳底下的新鲜事:20世纪人与环境的全球互动》[美]约翰·R. 麦克尼尔

03《革命的年代:1789—1848》[英]艾瑞克·霍布斯鲍姆

04《资本的年代:1848—1875》[英]艾瑞克·霍布斯鲍姆

05《帝国的年代:1875—1914》[英]艾瑞克·霍布斯鲍姆

06《极端的年代:1914—1991》[英]艾瑞克·霍布斯鲍姆

07《守夜人的钟声:我们时代的危机和出路》[美]丽贝卡·D. 科斯塔

08《1913,一战前的世界》[英]查尔斯·埃默森

09《文明史:人类五千年文明的传承与交流》[法]费尔南·布罗代尔

10《基因传:众生之源》(平装+精装)[美]悉达多·穆克吉

11《一万年的爆发:文明如何加速人类进化》[美]格雷戈里·柯克伦 [美]亨利·哈本丁

12《审问欧洲:二战时期的合作、抵抗与报复》[美]伊斯特万·迪克

13《哥伦布大交换:1492年以后的生物影响和文化冲击》[美] 艾尔弗雷德·W. 克罗斯比

14《从黎明到衰落:西方文化生活五百年,1500年至今》(平装+精装)[美]雅克·巴尔赞

15《瘟疫与人》[美]威廉·麦克尼尔

16《西方的兴起:人类共同体史》[美]威廉·麦克尼尔

17《奥斯曼帝国的终结:战争、革命以及现代中东的诞生,1908—1923》[美]西恩·麦克米金

18《科学的诞生:科学革命新史(上下册)》(平装)[美]戴维·伍顿

19《内战,观念中的历史》[美] 大卫•阿米蒂奇

20《第五次开始》[美]罗伯特·L. 凯利

21《人类简史:从动物到上帝》(平装+精装)[以色列]尤瓦尔·赫拉利

22《黑暗大陆:20世纪的欧洲》[英]马克·马佐尔

23《现实主义者的乌托邦:如何建构一个理想世界》[荷]鲁特格尔·布雷格曼

24《民粹主义大爆炸:经济大衰退如何改变美国和欧洲政治》[美]约翰·朱迪斯

25《自私的基因(40周年增订版)》(平装+精装)[英]理查德·道金斯

26《权力与文化:日美战争1941—1945》[美]入江昭

27《犹太文明:比较视野下的犹太历史》[美] S.N.艾森斯塔特

28《技术垄断:文化向技术投降》[美]尼尔·波兹曼

29《从丹药到枪炮:世界史上的中国军事格局》[美]欧阳泰

30《为什么不平等至关重要》[美]托马斯·斯坎伦

31《起源:万物大历史》[美]大卫·克里斯蒂安

32《认知工具:文化进化心理学》[美]塞西莉亚·海斯

33《简明大历史》[美]大卫·克里斯蒂安 [美]威廉·麦克尼尔 主编

34《专家之死》[美]托马斯·尼克尔斯

35《大历史与人类的未来》[荷]弗雷德·斯皮尔

……后续新品,敬请关注……

---------------

【编辑推荐】

1.这本书凝聚了美国汉学家欧阳泰(Tonio Andrade)对中国军事历史的沉思。西方人看中国,打破国人偏见。欧阳泰受叙事史学(Narrative History)影响颇深,这从本作精彩的叙事、微观历史细节的完备可以窥得。复旦经济学院院长张军、馒头大师张玮、贾雷德·戴蒙德、卜正民等推荐阅读。

《从丹药到枪炮》从中国枪炮演化视角,讲述公元10世纪(宋朝)到20世纪(晚清),整个1000年的火器战争时代。丰富且深入地解读了中国军事变迁、中西交流与冲突、东西方军事大分流等热门话题。获美国军事史学会2017年杰出图书奖。

作者欧阳泰学术背景深厚,师承汉学宗师史景迁、欧洲史宗师帕克,是海外中国研究专家,在社科院讲座曾引发热议。这部作品在美国和台湾出版后争议不断,戴蒙德、卜正民、泰勒·考恩、金世杰、约翰·威尔斯、黄一农等知名学者点评并推荐。

《从丹药到枪炮》是欧阳泰迄今为止成熟、完整的一部作品。与之前的作品相比,《从丹药到枪炮》更深入地研究了中国的军事历史,将中国与欧洲的军事变革脉络进行了比较。论证中国军事活力更深入与持久,打破西方中心论。

2.极客范儿。一本讲述火|药历史,充满火|药冲突,研究火|药细节,封面也是火|药“烧”出来的奇书。一反“古代中国只有鞭炮没有枪炮”常规印象,带来崭新的知识冲击与视野拓展。

不同于国内学者既定思路,以西方人的视角,告诉读者能打才是硬道理——战争频率和军事技术发展水平,与国家兴衰息息相关。角度新颖,用数据代替感官分析,给人更深层次的启发。

从技术与军事角度切入中国历史,这与绝大部分从文化角度,讨论中西方历史进程的作品完全不同。不掉书袋,好读,具备极客范儿,有激情也很犀利。

揭示火枪、火炮遍及中国古代战争的真相,火|药“烧”出来的设计效果配合内容,带来全新的知识冲击与视野拓展。

3.以小见大。囊括皇帝、数学家、诗人、儒者、经济学家、政客、物理学家、作家的火器创意,从火铳、火炮、火枪等微观事物入手,研究东西方文明冲突、各领域交互发展的宏大主题。

从热兵器细节写起,讲火器起源、火铳制作、火炮铸造、火器战术、火枪发明、火器战役剧情等,细致入微,有料有趣。

从关键事件写起,讲宋朝武器库爆炸、宋金襄阳之围、蒙古战争、鄱阳湖水战、两次中葡冲突、雅克萨之战、鸦片战争、黄海海战等,激烈好看。

从重要人物写起,讲成吉思汗、火器皇帝朱元璋、徐达、勇敢者腓力、英王亨利五世、数学家欧拉、亚当·斯密、精通火铳的王阳明、郑芝龙、郑成功、李鸿章、林则徐等,博学多闻,启发性强。

从文明进化写起,讲宋朝人下颔和当代人很像,进化出了“现代覆咬合”,其文明程度与火器发展密切相关。讲火枪轮射的战术在中国一直是传统,有力地在军事领域守卫了文明进程。猎奇新鲜。

从数学、物理、弹道学和技术革命写起,讲西方启蒙思想和实验科学对西方军事崛起的巨大推动力,将中国史与全球现代化融合起来,视野开阔,引人遐思。

4.重置思维。击穿“儒生不会用枪炮”“欧洲军事碾压中国”的误区。脑洞大开、观点激进的好书。

脑洞大开,颠覆传统思维:如中国古代火枪火炮普及度很高;宋朝大事故首都武器库爆炸;王阳明、邹守益等明朝儒学大家非常善于使用火铳(佛朗机铳),荷兰人1661年惨败于中国大炮;欧洲殖民者的巨大优势是“棱堡”,棱堡是西方人发明的守城战术等等。这些新奇、烧脑的历史细节,足以让有兴趣的读者花费大量时间钻研此书。

5.性价比高。一本书+一个通宵,打通世界枪炮进化史。揭示中国为何落后,西方如何崛起。

一个通宵,完全摸清世界枪炮发展脉络。往浅了说是看懂热兵器从古代到近代的发展历程,往深了说是理解中西技术发展的交互模式,对喜欢中国历史、中西发展、技术变革的读者而言,这是一本实用的书,爆了中国历史的猛料,是真正的刚需。

6.代入感很强。时间跨度大,故事新奇曲折,战争场景还原度高,让人身临其境。

炮击、火攻、爆炸、围城、海战是这部作品的高频词,治国方略、知识架构、经济组织、财政结构、通信与交通基础设施等背景词,也卷进欧阳泰的复杂文本中。在1000年的时间跨度里,无数经典军事场景被重现,涉及的背景知识包罗万象又细腻微妙,让这部作品具备了很强的代入感。

7.文风解腻,内容解渴。娱乐性强,好读减压。带动好奇心,发明、战争的故事有悬疑有线索。

写东西方各个时期、各个朝代的火炮火枪故事信手拈来,内容不拖沓,轻松好读。

战争冲突有剧情有细节,寓紧张于娱乐,起伏反转豁然开朗,焦灼细腻可比高帧率影像。

穿长袍的中国古代儒者,一样可以拿起火枪,对付敌人,打破常规观念。作者从一开始,也就是宋朝兵器库大爆炸就设置悬疑与线索,以时间顺序不断演绎,火器的故事也步步展开。

主线支线交替,东西方皆备,火器战争时代的兵器与故事大典。权威、有料、令人眼前一亮。

---------------

【赞誉推荐】

“《从丹药到枪炮》是一部极具突破性、学术功力深厚且文笔流丽的作品。这本书对读者来说价值很大,尤其是对军事史充满好奇心与热情的读者。”

——《华尔街日报》

“在对亚洲和西方军事创新的深入比较与研究中,欧阳泰挑战了传统观点。所谓的传统观点是:西方文化本身,很大程度上就能解释西方在‘后中世纪时期’的全球优势。”

——《南华早报》

“在历史学家的视野里,技术的进步多半来自于战争的需要。欧阳泰教授纠正了一个被广泛接受的看法,即中国人发明了黑火|药,但没有用在军事上。《从丹药到枪炮》证明,中国在18世纪后相对于欧洲的衰落大概跟战争数量的下降有关,而欧洲则因为高频的战争持续了技术的进步。”

——张军(经济学家、复旦大学经济学院院长)

“中国发明了火·药和火器。而在19世纪,西方是如何超越并击败中国的呢?《从丹药到枪炮》对于研究、解决这一未解之谜是不可或缺的。”

——贾雷德·戴蒙德(思想家,《枪炮、病菌与钢铁》作者)

“我们有了一个从欧亚大陆两端重建的火器发展历史。欧阳泰是个谨慎的优秀历史学家,同时也充满讲故事的热情,他认为火器战争时代由中国和欧洲共同缔造——让争议开始吧。”

——卜正民(加拿大汉学家,不列颠哥伦比亚大学历史系教授)

“1840年之后,中国人做过很多反思:政治、经济、文化、教育、体制……这本书提供了一个就事论事的角度:中国既然是被西方用大炮轰开国门的,那么为什么不看看我们在火|药发展历程中是怎么落后的?”

——张玮(馒头说创始人、《历史的温度》系列作者)

“这是一本出色的书,充满了历史、科学和政治经济……这是中国和欧洲火器演变的平行历史,着眼于解释更大的文明结构。”

——泰勒·考恩(美国经济学家,入选《外交政策》“全球100位思想家”)

“欧阳泰消解了许多人的某种观点——在中国的历史中,儒家思想阻碍了中国军事技术的发展。欧阳泰并不是第一个提出中国文化与技术发展相辅相成的学者,但他在这个方向上所做的引导工作,迄今为止,比任何学者都要深刻。”

——梅兆赞(《泰晤士报》资深撰稿人)

“这是一本了不起的书,也是我多年来读过的最令人心动的进行中西比较研究的军事历史著作之一。这本书的读者,能从中国早期火器的历史中学到许多美好的东西。中国在17世纪始终具备挫败欧洲淘金者的能力。欧阳泰为这一研究领域,做出了原创性的重要贡献。”

——金世杰(古根海姆奖得主,威尔逊中心研究员)

“《从丹药到枪炮》是一个重要的修正主义历史读物,它汇集了大量新的信息与解释,并将成为必不可少的读本——备受欧洲和中国早期现代史学者的争论。”

——约翰·威尔斯(美国汉学家,南加利福尼亚大学荣休教授)

“《从丹药到枪炮》是一本雅俗共赏的学术精品,关注的主题实为中西间的‘军事大分流’,内容很好地体现了学术‘预流’,史料选择精准而兼顾生动。该书不仅具有较高的学术价值,也通俗易懂,在赋予读者别致的阅读情趣同时,以大历史的格局和比较军事史的视角来研究东西方的大分流,见解独到。”

——张晓东(上海社科院历史研究所副研究员)

“一本从头到尾都很有趣,也写得平易近人的重量级好书。……恭喜欧阳泰写出这样一本具有启发性的书,不仅学界都深受感动,同时他也证明了研究中国史就该重视军事史,而且中国军事史是世界军事史的关键要素。”

——杰里米·布莱克(英国历史学家)

“欧阳泰这本吸睛的新书翻转了我们许多关于火器战事与西方军事革新的固有观念。他检视了火器在中国与欧洲的发展史,藉此证明中国也曾为了适应自己的需求而屡屡进行实验,并且采用新式火器。只不过,如此重视变革的中华帝国最后居然成为自身军事成就的最大受害者。任何人若想了解战争、社会与国家之间在亚洲或欧洲的关系,都非读这本书不可。”

石康(美国历史学家,南密西西比大学战争与社会研究中心教授)

“欧阳泰不只打破传统军事史的地理边界,大幅拓展其研究领域,提出了一种观照全球的研究模式,而且也以强而有力的方式提醒我们,战争史研究不只是让我们看到战场上的输赢而已。……任何人如果想要了解战争与社会之间长期的共同演化关系,还有这与世界史的那些关键问题有何关系,最好赶快看看这本书。”

——大卫·费德曼(美国历史学家,《亚洲研究季刊》专栏作家)

“欧阳泰新作《从丹药到枪炮》的写作风格一如《决战热兰遮》般深入浅出,但又视野宏大。作者利用庞大的文献资料钩画出东、西方战争的统计资料,呈现了他所谓的‘大清和平时代’,以及东、西方在火器上所产生的‘分流’。中国早于欧洲所发展出的连环射击战术、朝鲜火枪兵在雅克萨战役扮演的角色等等议题,都具体响应了全球史的‘大分流理论’,也展现了作者对史料的掌握与说故事的能力。简言之,这是一部对于中国军事史有卓越贡献的著作。”

——黄一农(历史学家,台湾“清华大学”人文社会学院院长,

台湾“中央研究院”院士)

“从‘热兵器’的视角切入,欧阳泰以细腻的文笔和丰富的证据,论述中国由宋代至元、明时期曾经有过的先进地位。随后他指出明代中期、清代中期的两段和平安定,松弛掉武器研发的热度。相对地,西方国家却在战火频仍中脱胎换骨,武器与战技日新月异,东方与西方的‘大分流’于焉加剧。《从丹药到枪炮》聚焦于全球化发展历程中的军事层面,强调竞争的意义,令人不禁想起二次大战结束后,著名经济史家内夫(John U. Nef)的名著《战争与人类的进步》(War and Human Progress: An Essay on the Rise of Industrial Civilization),值得读者省思。”

——陈国栋(台湾“中央研究院”历史语言研究所研究员)

“这本书在西方学术界造成相当大的轰动。在论述中西军事的消长上,作者将亚洲史与欧洲史对照起来讨论,提供一个比较性的开拓视野,书中颇有创新与推翻前人之处。例如,过去对于中国在军事上的积弱不振,常会用文化的解释,认为是因为儒家推崇和平思想所造成。可是作者指出,自宋代开始,中国有好几百年都没有停止过军事上的创新,领先西方长达四、五百年。”

——王成勉(台湾“国立中央大学”历史研究所特聘教授)

“《从丹药到枪炮》探讨一千年火器技术的发展,透过火器的使用,重新审视东西方科技史的变革,从军事史角度对于所谓‘大分流’理论—近代西方何以兴起?中国为何衰败?做了重要的修正与补充。作者有别于前人研究,认为历史上中国与欧洲一样深具军事创新的能力,在1550-1700年期间,双方军事实力仍旗鼓相当。近代中国积弱不振主要是自1760年(清乾隆二十五年)中国进入将近一个世纪的长期承平,军队战力因此减弱,军事革新迟缓,遂无法应付来自于工业化西方列强的军事挑战。作者欧阳泰是美国耶鲁大学历史学博士,师从中国近代史名家史景迁(Jonathan D. Spence)及十六到十七世纪欧洲史专家帕克(Geoffrey Parker),所以能兼治东西方历史,写出这本深具启发性的好书。”

——杨维真(台湾“国立中正大学”历史系主任、教授)

用火|药烧出来的一本奇书。打通中国枪炮进化史,颠覆“鞭炮帝国”刻板印象。从皇权到共和,“玩火”是重点。刷新中国火|药历史,讲透火|药政治,说清火|药经济、重现火|药战争、细看火|药技术。从丹药到枪炮,复盘当代中国要看懂的历史K线图。

为什么中国黑科技造就西方霸权?宋元明火枪战争为何被彻底遗忘?中国大炮如何力挽狂澜,在1661年中荷战争中大展神威?欧洲如何实现弯道超车,在1840年鸦片战争中击败中国?从唐朝炼丹炉到北洋旗舰定远号,中国从辉煌坠落到屈辱深渊。从君士坦丁堡沦陷到滑膛枪诞生,欧洲在战火洗礼中极速崛起。中国,西方,在军事格局上分道扬镳,大分流颠覆了经济、社会、政治与文明,散落在历史聚光镜下的火枪粉末,引燃思想火光,照亮技术变革。从丹药到枪炮出乎意料的命运,呼应世界史上的中国军事格局。从火器锻造到文明的冲突,重构军事史上真实的中国。

显而易见,中国一度是世界上富有、技术先进、国力强盛的国家。然而,中国是怎么在18、19世纪丢掉优势,让位于西方的?世界史上的西方崛起和中国衰落不仅仅是中国人的心结,也是一个全球热议的话题。欧阳泰之前的作品《1661,决战热兰遮》,就是以具体战役为原点,探索中国军事与发展模式的真实状况。《从丹药到枪炮:世界史上的中国军事格局》则通过聚焦于火器战争,试图解释中西大分流这一问题。

黑火|药的源头可追溯到中国炼丹术。中国炼丹师在炼制丹药的过程中意外发明黑火|药。自公元900多年第一次用于战争,黑火|药时代开始,到公元1900年左右被无烟火|药取代,黑火|药时代结束,前后长达千年。考察黑火|药时代1000多年的历史,能够重新让我们思考西方是如何崛起的,中国又是如何“停滞”的问题。

很多著作中一直广泛流传一种说法:中国人发明了火|药,但没有把它用于战争,也没有多少技术创新,所以火|药技术裹足不前。黑火|药传到西方后才被欧洲人开发应用,改变了世界军事格局。欧阳泰认为这是一个“文化迷信”,实际上,早在火|药技术传入西方几个世纪之前,中国就研究了火|药的多种用途,有军用的,也有民用的,技术创新也未曾中断,明朝甚至被称为世界上第一个“火|药帝国”。 1550—1700年,东西方在军事技术上实力相当,直到18世纪中叶和19世纪初,中国处在一个战争数量下降的“平靖时期”,而欧洲经历了一连串激烈的战争,中国和西方的军事模式才分道扬镳,出现“军事大分流”(Great Military Divergence)。

欧阳泰试图从中国的历史中找到一种军事模式,考察中国和西方的“大分流”(Great Divergence),也帮助我们理解中国周期性的兴衰。他不仅着眼于中国,而且有意把亚洲、欧洲的军事史也纳入讨论,不单追问为何中国被西方越落越远,还要追问为何西方和东亚分流改道。欧洲的军事发展并非一条简单的轨道,中西两方都互有影响。在任何情况下,军事现代化的动力都不该被狭隘地理解为西方化。世界史上的这一进程为火器时代的所有国家都留下了痕迹。

《从丹药到枪炮:世界史上的中国军事格局》作为美国汉学家欧阳泰(Tonio Andrade)以火器演变视角,讲述中国历史的重量级作品,获美国军事史学会2017年杰出图书奖。

--------------

见识丛书(见识城邦出品)

更新知识地图,拓展认知边界

01《时间地图:大历史,130亿年前至今》[美]大卫·克里斯蒂安

02《太阳底下的新鲜事:20世纪人与环境的全球互动》[美]约翰·R. 麦克尼尔

03《革命的年代:1789—1848》[英]艾瑞克·霍布斯鲍姆

04《资本的年代:1848—1875》[英]艾瑞克·霍布斯鲍姆

05《帝国的年代:1875—1914》[英]艾瑞克·霍布斯鲍姆

06《极端的年代:1914—1991》[英]艾瑞克·霍布斯鲍姆

07《守夜人的钟声:我们时代的危机和出路》[美]丽贝卡·D. 科斯塔

08《1913,一战前的世界》[英]查尔斯·埃默森

09《文明史:人类五千年文明的传承与交流》[法]费尔南·布罗代尔

10《基因传:众生之源》(平装+精装)[美]悉达多·穆克吉

11《一万年的爆发:文明如何加速人类进化》[美]格雷戈里·柯克伦 [美]亨利·哈本丁

12《审问欧洲:二战时期的合作、抵抗与报复》[美]伊斯特万·迪克

13《哥伦布大交换:1492年以后的生物影响和文化冲击》[美] 艾尔弗雷德·W. 克罗斯比

14《从黎明到衰落:西方文化生活五百年,1500年至今》(平装+精装)[美]雅克·巴尔赞

15《瘟疫与人》[美]威廉·麦克尼尔

16《西方的兴起:人类共同体史》[美]威廉·麦克尼尔

17《奥斯曼帝国的终结:战争、革命以及现代中东的诞生,1908—1923》[美]西恩·麦克米金

18《科学的诞生:科学革命新史(上下册)》(平装)[美]戴维·伍顿

19《内战,观念中的历史》[美] 大卫•阿米蒂奇

20《第五次开始》[美]罗伯特·L. 凯利

21《人类简史:从动物到上帝》(平装+精装)[以色列]尤瓦尔·赫拉利

22《黑暗大陆:20世纪的欧洲》[英]马克·马佐尔

23《现实主义者的乌托邦:如何建构一个理想世界》[荷]鲁特格尔·布雷格曼

24《民粹主义大爆炸:经济大衰退如何改变美国和欧洲政治》[美]约翰·朱迪斯

25《自私的基因(40周年增订版)》(平装+精装)[英]理查德·道金斯

26《权力与文化:日美战争1941—1945》[美]入江昭

27《犹太文明:比较视野下的犹太历史》[美] S.N.艾森斯塔特

28《技术垄断:文化向技术投降》[美]尼尔·波兹曼

29《从丹药到枪炮:世界史上的中国军事格局》[美]欧阳泰

30《为什么不平等至关重要》[美]托马斯·斯坎伦

31《起源:万物大历史》[美]大卫·克里斯蒂安

32《认知工具:文化进化心理学》[美]塞西莉亚·海斯

33《简明大历史》[美]大卫·克里斯蒂安 [美]威廉·麦克尼尔 主编

34《专家之死》[美]托马斯·尼克尔斯

35《大历史与人类的未来》[荷]弗雷德·斯皮尔

……后续新品,敬请关注……

---------------

【编辑推荐】

1.这本书凝聚了美国汉学家欧阳泰(Tonio Andrade)对中国军事历史的沉思。西方人看中国,打破国人偏见。欧阳泰受叙事史学(Narrative History)影响颇深,这从本作精彩的叙事、微观历史细节的完备可以窥得。复旦经济学院院长张军、馒头大师张玮、贾雷德·戴蒙德、卜正民等推荐阅读。

《从丹药到枪炮》从中国枪炮演化视角,讲述公元10世纪(宋朝)到20世纪(晚清),整个1000年的火器战争时代。丰富且深入地解读了中国军事变迁、中西交流与冲突、东西方军事大分流等热门话题。获美国军事史学会2017年杰出图书奖。

作者欧阳泰学术背景深厚,师承汉学宗师史景迁、欧洲史宗师帕克,是海外中国研究专家,在社科院讲座曾引发热议。这部作品在美国和台湾出版后争议不断,戴蒙德、卜正民、泰勒·考恩、金世杰、约翰·威尔斯、黄一农等知名学者点评并推荐。

《从丹药到枪炮》是欧阳泰迄今为止成熟、完整的一部作品。与之前的作品相比,《从丹药到枪炮》更深入地研究了中国的军事历史,将中国与欧洲的军事变革脉络进行了比较。论证中国军事活力更深入与持久,打破西方中心论。

2.极客范儿。一本讲述火|药历史,充满火|药冲突,研究火|药细节,封面也是火|药“烧”出来的奇书。一反“古代中国只有鞭炮没有枪炮”常规印象,带来崭新的知识冲击与视野拓展。

不同于国内学者既定思路,以西方人的视角,告诉读者能打才是硬道理——战争频率和军事技术发展水平,与国家兴衰息息相关。角度新颖,用数据代替感官分析,给人更深层次的启发。

从技术与军事角度切入中国历史,这与绝大部分从文化角度,讨论中西方历史进程的作品完全不同。不掉书袋,好读,具备极客范儿,有激情也很犀利。

揭示火枪、火炮遍及中国古代战争的真相,火|药“烧”出来的设计效果配合内容,带来全新的知识冲击与视野拓展。

3.以小见大。囊括皇帝、数学家、诗人、儒者、经济学家、政客、物理学家、作家的火器创意,从火铳、火炮、火枪等微观事物入手,研究东西方文明冲突、各领域交互发展的宏大主题。

从热兵器细节写起,讲火器起源、火铳制作、火炮铸造、火器战术、火枪发明、火器战役剧情等,细致入微,有料有趣。

从关键事件写起,讲宋朝武器库爆炸、宋金襄阳之围、蒙古战争、鄱阳湖水战、两次中葡冲突、雅克萨之战、鸦片战争、黄海海战等,激烈好看。

从重要人物写起,讲成吉思汗、火器皇帝朱元璋、徐达、勇敢者腓力、英王亨利五世、数学家欧拉、亚当·斯密、精通火铳的王阳明、郑芝龙、郑成功、李鸿章、林则徐等,博学多闻,启发性强。

从文明进化写起,讲宋朝人下颔和当代人很像,进化出了“现代覆咬合”,其文明程度与火器发展密切相关。讲火枪轮射的战术在中国一直是传统,有力地在军事领域守卫了文明进程。猎奇新鲜。

从数学、物理、弹道学和技术革命写起,讲西方启蒙思想和实验科学对西方军事崛起的巨大推动力,将中国史与全球现代化融合起来,视野开阔,引人遐思。

4.重置思维。击穿“儒生不会用枪炮”“欧洲军事碾压中国”的误区。脑洞大开、观点激进的好书。

脑洞大开,颠覆传统思维:如中国古代火枪火炮普及度很高;宋朝大事故首都武器库爆炸;王阳明、邹守益等明朝儒学大家非常善于使用火铳(佛朗机铳),荷兰人1661年惨败于中国大炮;欧洲殖民者的巨大优势是“棱堡”,棱堡是西方人发明的守城战术等等。这些新奇、烧脑的历史细节,足以让有兴趣的读者花费大量时间钻研此书。

5.性价比高。一本书+一个通宵,打通世界枪炮进化史。揭示中国为何落后,西方如何崛起。

一个通宵,完全摸清世界枪炮发展脉络。往浅了说是看懂热兵器从古代到近代的发展历程,往深了说是理解中西技术发展的交互模式,对喜欢中国历史、中西发展、技术变革的读者而言,这是一本实用的书,爆了中国历史的猛料,是真正的刚需。

6.代入感很强。时间跨度大,故事新奇曲折,战争场景还原度高,让人身临其境。

炮击、火攻、爆炸、围城、海战是这部作品的高频词,治国方略、知识架构、经济组织、财政结构、通信与交通基础设施等背景词,也卷进欧阳泰的复杂文本中。在1000年的时间跨度里,无数经典军事场景被重现,涉及的背景知识包罗万象又细腻微妙,让这部作品具备了很强的代入感。

7.文风解腻,内容解渴。娱乐性强,好读减压。带动好奇心,发明、战争的故事有悬疑有线索。

写东西方各个时期、各个朝代的火炮火枪故事信手拈来,内容不拖沓,轻松好读。

战争冲突有剧情有细节,寓紧张于娱乐,起伏反转豁然开朗,焦灼细腻可比高帧率影像。

穿长袍的中国古代儒者,一样可以拿起火枪,对付敌人,打破常规观念。作者从一开始,也就是宋朝兵器库大爆炸就设置悬疑与线索,以时间顺序不断演绎,火器的故事也步步展开。

主线支线交替,东西方皆备,火器战争时代的兵器与故事大典。权威、有料、令人眼前一亮。

---------------

【赞誉推荐】

“《从丹药到枪炮》是一部极具突破性、学术功力深厚且文笔流丽的作品。这本书对读者来说价值很大,尤其是对军事史充满好奇心与热情的读者。”

——《华尔街日报》

“在对亚洲和西方军事创新的深入比较与研究中,欧阳泰挑战了传统观点。所谓的传统观点是:西方文化本身,很大程度上就能解释西方在‘后中世纪时期’的全球优势。”

——《南华早报》

“在历史学家的视野里,技术的进步多半来自于战争的需要。欧阳泰教授纠正了一个被广泛接受的看法,即中国人发明了黑火|药,但没有用在军事上。《从丹药到枪炮》证明,中国在18世纪后相对于欧洲的衰落大概跟战争数量的下降有关,而欧洲则因为高频的战争持续了技术的进步。”

——张军(经济学家、复旦大学经济学院院长)

“中国发明了火·药和火器。而在19世纪,西方是如何超越并击败中国的呢?《从丹药到枪炮》对于研究、解决这一未解之谜是不可或缺的。”

——贾雷德·戴蒙德(思想家,《枪炮、病菌与钢铁》作者)

“我们有了一个从欧亚大陆两端重建的火器发展历史。欧阳泰是个谨慎的优秀历史学家,同时也充满讲故事的热情,他认为火器战争时代由中国和欧洲共同缔造——让争议开始吧。”

——卜正民(加拿大汉学家,不列颠哥伦比亚大学历史系教授)

“1840年之后,中国人做过很多反思:政治、经济、文化、教育、体制……这本书提供了一个就事论事的角度:中国既然是被西方用大炮轰开国门的,那么为什么不看看我们在火|药发展历程中是怎么落后的?”

——张玮(馒头说创始人、《历史的温度》系列作者)

“这是一本出色的书,充满了历史、科学和政治经济……这是中国和欧洲火器演变的平行历史,着眼于解释更大的文明结构。”

——泰勒·考恩(美国经济学家,入选《外交政策》“全球100位思想家”)

“欧阳泰消解了许多人的某种观点——在中国的历史中,儒家思想阻碍了中国军事技术的发展。欧阳泰并不是第一个提出中国文化与技术发展相辅相成的学者,但他在这个方向上所做的引导工作,迄今为止,比任何学者都要深刻。”

——梅兆赞(《泰晤士报》资深撰稿人)

“这是一本了不起的书,也是我多年来读过的最令人心动的进行中西比较研究的军事历史著作之一。这本书的读者,能从中国早期火器的历史中学到许多美好的东西。中国在17世纪始终具备挫败欧洲淘金者的能力。欧阳泰为这一研究领域,做出了原创性的重要贡献。”

——金世杰(古根海姆奖得主,威尔逊中心研究员)

“《从丹药到枪炮》是一个重要的修正主义历史读物,它汇集了大量新的信息与解释,并将成为必不可少的读本——备受欧洲和中国早期现代史学者的争论。”

——约翰·威尔斯(美国汉学家,南加利福尼亚大学荣休教授)

“《从丹药到枪炮》是一本雅俗共赏的学术精品,关注的主题实为中西间的‘军事大分流’,内容很好地体现了学术‘预流’,史料选择精准而兼顾生动。该书不仅具有较高的学术价值,也通俗易懂,在赋予读者别致的阅读情趣同时,以大历史的格局和比较军事史的视角来研究东西方的大分流,见解独到。”

——张晓东(上海社科院历史研究所副研究员)

“一本从头到尾都很有趣,也写得平易近人的重量级好书。……恭喜欧阳泰写出这样一本具有启发性的书,不仅学界都深受感动,同时他也证明了研究中国史就该重视军事史,而且中国军事史是世界军事史的关键要素。”

——杰里米·布莱克(英国历史学家)

“欧阳泰这本吸睛的新书翻转了我们许多关于火器战事与西方军事革新的固有观念。他检视了火器在中国与欧洲的发展史,藉此证明中国也曾为了适应自己的需求而屡屡进行实验,并且采用新式火器。只不过,如此重视变革的中华帝国最后居然成为自身军事成就的最大受害者。任何人若想了解战争、社会与国家之间在亚洲或欧洲的关系,都非读这本书不可。”

石康(美国历史学家,南密西西比大学战争与社会研究中心教授)

“欧阳泰不只打破传统军事史的地理边界,大幅拓展其研究领域,提出了一种观照全球的研究模式,而且也以强而有力的方式提醒我们,战争史研究不只是让我们看到战场上的输赢而已。……任何人如果想要了解战争与社会之间长期的共同演化关系,还有这与世界史的那些关键问题有何关系,最好赶快看看这本书。”

——大卫·费德曼(美国历史学家,《亚洲研究季刊》专栏作家)

“欧阳泰新作《从丹药到枪炮》的写作风格一如《决战热兰遮》般深入浅出,但又视野宏大。作者利用庞大的文献资料钩画出东、西方战争的统计资料,呈现了他所谓的‘大清和平时代’,以及东、西方在火器上所产生的‘分流’。中国早于欧洲所发展出的连环射击战术、朝鲜火枪兵在雅克萨战役扮演的角色等等议题,都具体响应了全球史的‘大分流理论’,也展现了作者对史料的掌握与说故事的能力。简言之,这是一部对于中国军事史有卓越贡献的著作。”

——黄一农(历史学家,台湾“清华大学”人文社会学院院长,

台湾“中央研究院”院士)

“从‘热兵器’的视角切入,欧阳泰以细腻的文笔和丰富的证据,论述中国由宋代至元、明时期曾经有过的先进地位。随后他指出明代中期、清代中期的两段和平安定,松弛掉武器研发的热度。相对地,西方国家却在战火频仍中脱胎换骨,武器与战技日新月异,东方与西方的‘大分流’于焉加剧。《从丹药到枪炮》聚焦于全球化发展历程中的军事层面,强调竞争的意义,令人不禁想起二次大战结束后,著名经济史家内夫(John U. Nef)的名著《战争与人类的进步》(War and Human Progress: An Essay on the Rise of Industrial Civilization),值得读者省思。”

——陈国栋(台湾“中央研究院”历史语言研究所研究员)

“这本书在西方学术界造成相当大的轰动。在论述中西军事的消长上,作者将亚洲史与欧洲史对照起来讨论,提供一个比较性的开拓视野,书中颇有创新与推翻前人之处。例如,过去对于中国在军事上的积弱不振,常会用文化的解释,认为是因为儒家推崇和平思想所造成。可是作者指出,自宋代开始,中国有好几百年都没有停止过军事上的创新,领先西方长达四、五百年。”

——王成勉(台湾“国立中央大学”历史研究所特聘教授)

“《从丹药到枪炮》探讨一千年火器技术的发展,透过火器的使用,重新审视东西方科技史的变革,从军事史角度对于所谓‘大分流’理论—近代西方何以兴起?中国为何衰败?做了重要的修正与补充。作者有别于前人研究,认为历史上中国与欧洲一样深具军事创新的能力,在1550-1700年期间,双方军事实力仍旗鼓相当。近代中国积弱不振主要是自1760年(清乾隆二十五年)中国进入将近一个世纪的长期承平,军队战力因此减弱,军事革新迟缓,遂无法应付来自于工业化西方列强的军事挑战。作者欧阳泰是美国耶鲁大学历史学博士,师从中国近代史名家史景迁(Jonathan D. Spence)及十六到十七世纪欧洲史专家帕克(Geoffrey Parker),所以能兼治东西方历史,写出这本深具启发性的好书。”

——杨维真(台湾“国立中正大学”历史系主任、教授)

The Education of an Idealist 豆瓣

作者:

Samantha Power

Dey Street Books

2019

- 9

Pulitzer Prize winner Samantha Power, widely known as a relentless advocate for promoting human rights, has been heralded by President Barack Obama as one of America's "foremost thinkers on foreign policy."

In her memoir, Power offers an urgent response to the question "What can one person do?"―and a call for a clearer eye, a kinder heart, and a more open and civil hand in our politics and daily lives. The Education of an Idealist traces Power’s distinctly American journey from immigrant to war correspondent to presidential Cabinet official. In 2005, her critiques of US foreign policy caught the eye of newly elected senator Barack Obama, who invited her to work with him on Capitol Hill and then on his presidential campaign. After Obama was elected president, Power went from being an activist outsider to a government insider, navigating the halls of power while trying to put her ideals into practice. She served for four years as Obama’s human rights adviser, and in 2013, he named her US Ambassador to the United Nations, the youngest American to assume the role.

A Pulitzer Prize–winning writer, Power transports us from her childhood in Dublin to the streets of war-torn Bosnia to the White House Situation Room and the world of high-stakes diplomacy. Humorous and deeply honest, The Education of an Idealist lays bare the searing battles and defining moments of her life and shows how she juggled the demands of a 24/7 national security job with the challenge of raising two young children. Along the way, she illuminates the intricacies of politics and geopolitics, reminding us how the United States can lead in the world, and why we each have the opportunity to advance the cause of human dignity. Power’s memoir is an unforgettable account of the power of idealism―and of one person’s fierce determination to make a difference.

In her memoir, Power offers an urgent response to the question "What can one person do?"―and a call for a clearer eye, a kinder heart, and a more open and civil hand in our politics and daily lives. The Education of an Idealist traces Power’s distinctly American journey from immigrant to war correspondent to presidential Cabinet official. In 2005, her critiques of US foreign policy caught the eye of newly elected senator Barack Obama, who invited her to work with him on Capitol Hill and then on his presidential campaign. After Obama was elected president, Power went from being an activist outsider to a government insider, navigating the halls of power while trying to put her ideals into practice. She served for four years as Obama’s human rights adviser, and in 2013, he named her US Ambassador to the United Nations, the youngest American to assume the role.

A Pulitzer Prize–winning writer, Power transports us from her childhood in Dublin to the streets of war-torn Bosnia to the White House Situation Room and the world of high-stakes diplomacy. Humorous and deeply honest, The Education of an Idealist lays bare the searing battles and defining moments of her life and shows how she juggled the demands of a 24/7 national security job with the challenge of raising two young children. Along the way, she illuminates the intricacies of politics and geopolitics, reminding us how the United States can lead in the world, and why we each have the opportunity to advance the cause of human dignity. Power’s memoir is an unforgettable account of the power of idealism―and of one person’s fierce determination to make a difference.

Augustus 豆瓣 Goodreads

作者:

John Williams

NYRB Classics

2014

- 8

In Augustus, his third great novel, John Williams took on an entirely new challenge, a historical narrative set in classical Rome, exploring the life of the founder of the Roman Empire. To tell the story, Williams turned to the epistolary novel, a genre that was new to him, transforming and transcending it just as he did the western in Butcher’s Crossing and the campus novel in Stoner. Augustus is the final triumph of a writer who has come to be recognized around the world as an American master.

The Field Guide to Dumb Birds of North America 豆瓣

9.2 (5 个评分)

作者:

Matt Kracht

Chronicle Books

2019

- 4

A humorous look at 50 common North American dumb birds: For those who have a disdain for birds, or bird lovers with a sense of humor, this snarky, illustrated handbook is equal parts profane, funny, and—let's face it—true. Featuring 50 common North American birds, such as the White-Breasted Butt Nugget and the Goddamned Canada Goose (or White-Breasted Nuthatch and Canada Goose for the layperson), Matt Kracht identifies all the idiots in your backyard and details exactly why they suck with humorous, yet angry, ink drawings. With The Field Guide to Dumb Birds of North America, you won't need to wonder what all that racket is anymore!

水流云在 豆瓣

Voices carry,behind bars and backstage during China's revolution and reform

作者:

英若诚

/

康开丽

译者:

张放

中信出版社

2016

- 2

【内容简介】

《水流云在》是英若诚的自传。

英若诚(1929—2003),满族人,出生于一个天主教家庭。他的祖父叫英敛之,是《大公报》和辅仁大学的创办者。他的父亲叫英千里,是辅仁大学的教务长,在北京沦陷时期因为从事抗日活动,两次被捕入狱。他的儿子叫英达,是著名的演员、导演。

他自己上学时先后被三所学校开除,在清华大学毕业后进入北京人民艺术剧院。作为翻译家和演员,他把美国最杰出的戏剧大师之一阿瑟·米勒的代表作《推销员之死》翻译成中文,并和米勒合作,将其搬上北京人艺舞台,在剧中成功塑造了主角威利·罗曼;他还把老舍的《茶馆》翻译成英文在国外出版,在话剧《茶馆》《雷雨》《龙须沟》中扮演重要角色。

文革中,他被捕入狱。在监狱里他做书、给别人画像、做泥瓦匠,为了生存,他学会了种葡萄、孵小鸡、做酱菜,甚至是发电和做鸦片。出狱后他在电影《末代皇帝》《马可·波罗》中扮演了重要角色,做了文化部副部长。

通过《水流云在:英若诚自传》,你可以看到英若诚跌宕起伏、有趣又艰辛的一生,也可以窥见英若诚背后充满动荡的20世纪的中国。

------------------------------------

【编辑推荐】

《水流云在:英若诚自传》由英达、朱旭作序,蓝天野、林兆华、濮存昕、杨立新推荐。

1 《水流云在:英若诚自传》记述了著名演员、导演英若诚一生的经历。英若诚生于1929年,2003年去世,读此书,可以读到一位社会精英、知识分子在人民共和国的不平凡的一生。他的生活,离我们并不遥远。

2 书中并记述了整个英氏家族自《大公报》创始人英敛之以来的历史。读此书,可以读到一个家族在中国近代的传承与延续。

3 英若诚一生经历坎坷,但他一直保持着尊严与幽默感,即便在监狱时也是如此。读此书,对我们自己的生活态度也能有所观照。

4 本书译文准确流畅,多有北京话风格,给人以阅读上的享受。

《水流云在》是英若诚的自传。

英若诚(1929—2003),满族人,出生于一个天主教家庭。他的祖父叫英敛之,是《大公报》和辅仁大学的创办者。他的父亲叫英千里,是辅仁大学的教务长,在北京沦陷时期因为从事抗日活动,两次被捕入狱。他的儿子叫英达,是著名的演员、导演。

他自己上学时先后被三所学校开除,在清华大学毕业后进入北京人民艺术剧院。作为翻译家和演员,他把美国最杰出的戏剧大师之一阿瑟·米勒的代表作《推销员之死》翻译成中文,并和米勒合作,将其搬上北京人艺舞台,在剧中成功塑造了主角威利·罗曼;他还把老舍的《茶馆》翻译成英文在国外出版,在话剧《茶馆》《雷雨》《龙须沟》中扮演重要角色。

文革中,他被捕入狱。在监狱里他做书、给别人画像、做泥瓦匠,为了生存,他学会了种葡萄、孵小鸡、做酱菜,甚至是发电和做鸦片。出狱后他在电影《末代皇帝》《马可·波罗》中扮演了重要角色,做了文化部副部长。

通过《水流云在:英若诚自传》,你可以看到英若诚跌宕起伏、有趣又艰辛的一生,也可以窥见英若诚背后充满动荡的20世纪的中国。

------------------------------------

【编辑推荐】

《水流云在:英若诚自传》由英达、朱旭作序,蓝天野、林兆华、濮存昕、杨立新推荐。

1 《水流云在:英若诚自传》记述了著名演员、导演英若诚一生的经历。英若诚生于1929年,2003年去世,读此书,可以读到一位社会精英、知识分子在人民共和国的不平凡的一生。他的生活,离我们并不遥远。

2 书中并记述了整个英氏家族自《大公报》创始人英敛之以来的历史。读此书,可以读到一个家族在中国近代的传承与延续。

3 英若诚一生经历坎坷,但他一直保持着尊严与幽默感,即便在监狱时也是如此。读此书,对我们自己的生活态度也能有所观照。

4 本书译文准确流畅,多有北京话风格,给人以阅读上的享受。

How to Invent Everything 豆瓣

作者:

Ryan North

Riverhead Books

2018

- 9

The only book you need if you're going back in time

What would you do if a time machine hurled you thousands of years into the past. . . and then broke? How would you survive? Could you improve on humanity's original timeline? And how hard would it be to domesticate a giant wombat?

With this book as your guide, you'll survive--and thrive--in any period in Earth's history. Bestselling author and time-travel enthusiast Ryan North shows you how to invent all the modern conveniences we take for granted--from first principles. This illustrated manual contains all the science, engineering, art, philosophy, facts, and figures required for even the most clueless time traveler to build a civilization from the ground up. Deeply researched, irreverent, and significantly more fun than being eaten by a saber-toothed tiger, How to Invent Everything will make you smarter, more competent, and completely prepared to become the most important and influential person ever. You're about to make history. . . better.

What would you do if a time machine hurled you thousands of years into the past. . . and then broke? How would you survive? Could you improve on humanity's original timeline? And how hard would it be to domesticate a giant wombat?

With this book as your guide, you'll survive--and thrive--in any period in Earth's history. Bestselling author and time-travel enthusiast Ryan North shows you how to invent all the modern conveniences we take for granted--from first principles. This illustrated manual contains all the science, engineering, art, philosophy, facts, and figures required for even the most clueless time traveler to build a civilization from the ground up. Deeply researched, irreverent, and significantly more fun than being eaten by a saber-toothed tiger, How to Invent Everything will make you smarter, more competent, and completely prepared to become the most important and influential person ever. You're about to make history. . . better.

波斯笔记 豆瓣

7.8 (6 个评分)

作者:

李零

生活·读书·新知三联书店

2019

- 10

这部关于波斯帝国历史的新著,是北京大学李零教授研究中国先秦、秦汉历史的延伸。与以往从希腊视角解读波斯帝国史不同,《波斯笔记》从波斯与中国比较的视角出发,换了个方向看波斯,也换了个方向看希腊、罗马。波斯帝国有三大特点:第一是大,不仅囊括了中近东的所有国家,也囊括了丝绸之路南段的大部分国家;第二是统一,与秦汉帝国相似,它也是“车书一统”的大地域国家;第三是与中国关系很密切,不论是贵重商品、动植物还是中国的外来宗教,都以波斯为中介。本书对波斯帝国史的深入探讨,为中国看待欧亚大陆两千年以来的文明进程开启了新的视野。

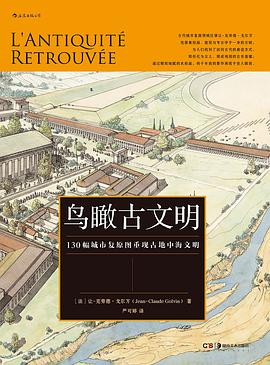

鸟瞰古文明 豆瓣 Goodreads

L’Antiquité Retrouvée

9.0 (43 个评分)

作者:

[法] 让-克劳德·戈尔万

译者:

严可婷

后浪丨湖南美术出版社

2019

- 10

130幅城市复原图,重现古文明全景

借由细腻画笔,溯着时间之流,触碰千年前的繁华巨梦

以地中海沿岸为中心,横跨九大地域,近百座建筑群跃然眼前

它们是古代统治者雄心与抱负的见证

也是我们理解古希腊、罗马、埃及文明的最佳途径

🌟 所有伟大的城市,都是在信念与梦想中建构而成。

它们并不只辉煌于历史,其光芒也照耀了后世前进之路。

🌟 古代城市复原领域巨擘让-克劳德·戈尔万凭借集绘画、建筑与考古学于一身的天赋, 将那些化为尘土,颓成残垣的古老废墟重新修葺。

📕 内容简介

当我们阅读历史书籍,闭上眼睛想象古代人的生活时,最大的困难和最容易出现的错误不是古代人的活动本身,而是他们活动的场所。失去场所的活动很快便脱离了我们想象的控制,背景的缺失让一切陷入失序,美妙和谐的图景转化成或滑稽或丑陋又失去连贯性的碎片。而古代城市复原图的重要作用便是:让我们回到现场,用想象力带着肉体,亲身体验历史。

毫无疑问,古代城市复原图的绘制是一项具有挑战性的工作,而本书作者让-克劳德·戈尔万及其团队用丰厚的考古学、建筑学知识,以及他出色的绘画天赋达成了目标。他用细腻的水彩画直接呈现了古地中海文明,从公元前2500年直到公元5世纪,时间横跨3000年。130幅复原图配以文字,精心介绍了87个地区与城市,将美索不达米亚、古埃及、古希腊和古罗马一网打尽,其中不仅铕被各类史书反复提及的重要城镇,还有曾经辉煌一时却被人遗忘的诸多地方。每一幅图画都是成千上万条信息的结晶,甚至一幅图中浓缩了一座城市数佰年的历史,值得人们细细品味。

通过眼前的复原图,凝视众多文明结晶,我们获得了观察历史的另一个视角,不失为一种有趣的智力体验。

👩 编辑推荐

☆130幅复原图呈现古地中海文明三千纪的繁华与梦幻

公元前2500年直到公元5世纪,时间横跨3000年。130幅复原图、配以文字精心介绍87个地区与城市,囊括巴比伦、迦太基、雅典、特洛伊、罗马等众多历史名城,将古地中海文明全景呈现。

☆古代城市复原图制作领域巨擘率领的专家团队,用纸笔精准重构历史发生之地

让-克劳德·戈尔万,建筑师,考古学家,曾指挥位于埃及卢克索的“法国·埃及·卡尔纳克神殿研究中心”逾10年,法国国立科学研究中心(CNRS)研究员,发表古代城市复原图数百幅,更有超过千幅作品被阿尔勒考古博物馆收藏。作者及其团队(历史学家、碑文研究者、建筑师、地理学家等)从事专业城市复原图绘制工作30年,每一幅复原图的背后都包含着千万条信息。

☆图文结合,详解城市历史与其建筑之间错综复杂的关系。

对城市规划,城市主要建筑的来历、规模、结构等方面的详实说明,深入古代城市的肌理。无形的历史受肉于各有魅力的城市,变得可以被触碰、抚摸。

☆ 地中海古城版“清明上河图”,用艺术的手法呈现历史之美

冰冷的研究成果被转换成生动的水彩画作,错落有致的线条辅以层次分明的淡彩,宏大的景观冲击着读者的视觉感官,让读者以苍鹰的视角看尽古地中海世界的繁华,又给予读者充足想象的空间,带领读者亲临其中,感受其美。

☆各色城市、各式建筑,多角度透视历史

历史不仅仅属于帝王将相,更属于芸芸众生;历史中的城市不仅仅有都城、重镇,也有着边境据点、乡野小镇。从帝王宫殿、神庙到普通人家、磨坊,本书所绘城市不仅是在历史上留下浓墨重彩的名城,也有已湮没于历史长河中的地区,通过叙述后者平常而不失波澜的的生活,给人们另一个观察历史的角度。

借由细腻画笔,溯着时间之流,触碰千年前的繁华巨梦

以地中海沿岸为中心,横跨九大地域,近百座建筑群跃然眼前

它们是古代统治者雄心与抱负的见证

也是我们理解古希腊、罗马、埃及文明的最佳途径

🌟 所有伟大的城市,都是在信念与梦想中建构而成。

它们并不只辉煌于历史,其光芒也照耀了后世前进之路。

🌟 古代城市复原领域巨擘让-克劳德·戈尔万凭借集绘画、建筑与考古学于一身的天赋, 将那些化为尘土,颓成残垣的古老废墟重新修葺。

📕 内容简介

当我们阅读历史书籍,闭上眼睛想象古代人的生活时,最大的困难和最容易出现的错误不是古代人的活动本身,而是他们活动的场所。失去场所的活动很快便脱离了我们想象的控制,背景的缺失让一切陷入失序,美妙和谐的图景转化成或滑稽或丑陋又失去连贯性的碎片。而古代城市复原图的重要作用便是:让我们回到现场,用想象力带着肉体,亲身体验历史。

毫无疑问,古代城市复原图的绘制是一项具有挑战性的工作,而本书作者让-克劳德·戈尔万及其团队用丰厚的考古学、建筑学知识,以及他出色的绘画天赋达成了目标。他用细腻的水彩画直接呈现了古地中海文明,从公元前2500年直到公元5世纪,时间横跨3000年。130幅复原图配以文字,精心介绍了87个地区与城市,将美索不达米亚、古埃及、古希腊和古罗马一网打尽,其中不仅铕被各类史书反复提及的重要城镇,还有曾经辉煌一时却被人遗忘的诸多地方。每一幅图画都是成千上万条信息的结晶,甚至一幅图中浓缩了一座城市数佰年的历史,值得人们细细品味。

通过眼前的复原图,凝视众多文明结晶,我们获得了观察历史的另一个视角,不失为一种有趣的智力体验。

👩 编辑推荐

☆130幅复原图呈现古地中海文明三千纪的繁华与梦幻

公元前2500年直到公元5世纪,时间横跨3000年。130幅复原图、配以文字精心介绍87个地区与城市,囊括巴比伦、迦太基、雅典、特洛伊、罗马等众多历史名城,将古地中海文明全景呈现。

☆古代城市复原图制作领域巨擘率领的专家团队,用纸笔精准重构历史发生之地

让-克劳德·戈尔万,建筑师,考古学家,曾指挥位于埃及卢克索的“法国·埃及·卡尔纳克神殿研究中心”逾10年,法国国立科学研究中心(CNRS)研究员,发表古代城市复原图数百幅,更有超过千幅作品被阿尔勒考古博物馆收藏。作者及其团队(历史学家、碑文研究者、建筑师、地理学家等)从事专业城市复原图绘制工作30年,每一幅复原图的背后都包含着千万条信息。

☆图文结合,详解城市历史与其建筑之间错综复杂的关系。

对城市规划,城市主要建筑的来历、规模、结构等方面的详实说明,深入古代城市的肌理。无形的历史受肉于各有魅力的城市,变得可以被触碰、抚摸。

☆ 地中海古城版“清明上河图”,用艺术的手法呈现历史之美

冰冷的研究成果被转换成生动的水彩画作,错落有致的线条辅以层次分明的淡彩,宏大的景观冲击着读者的视觉感官,让读者以苍鹰的视角看尽古地中海世界的繁华,又给予读者充足想象的空间,带领读者亲临其中,感受其美。

☆各色城市、各式建筑,多角度透视历史

历史不仅仅属于帝王将相,更属于芸芸众生;历史中的城市不仅仅有都城、重镇,也有着边境据点、乡野小镇。从帝王宫殿、神庙到普通人家、磨坊,本书所绘城市不仅是在历史上留下浓墨重彩的名城,也有已湮没于历史长河中的地区,通过叙述后者平常而不失波澜的的生活,给人们另一个观察历史的角度。

Catch and Kill 豆瓣

9.5 (8 个评分)

作者:

Ronan Farrow

Little, Brown and Company

2019

- 10

In a dramatic account of violence and espionage, Pulitzer Prize-winning investigative reporter Ronan Farrow exposes serial abusers and a cabal of powerful interests hell-bent on covering up the truth, at any cost.

In 2017, a routine network television investigation led Ronan Farrow to a story only whispered about: one of Hollywood's most powerful producers was a predator, protected by fear, wealth, and a conspiracy of silence. As Farrow drew closer to the truth, shadowy operatives, from high-priced lawyers to elite war-hardened spies, mounted a secret campaign of intimidation, threatening his career, following his every move, and weaponizing an account of abuse in his own family.

All the while, Farrow and his producer faced a degree of resistance they could not explain -- until now. And a trail of clues revealed corruption and cover-ups from Hollywood to Washington and beyond.

This is the untold story of the exotic tactics of surveillance and intimidation deployed by wealthy and connected men to threaten journalists, evade accountability, and silence victims of abuse. And it's the story of the women who risked everything to expose the truth and spark a global movement.

Both a spy thriller and a meticulous work of investigative journalism, Catch and Kill breaks devastating new stories about the rampant abuse of power and sheds far-reaching light on investigations that shook our culture.

In 2017, a routine network television investigation led Ronan Farrow to a story only whispered about: one of Hollywood's most powerful producers was a predator, protected by fear, wealth, and a conspiracy of silence. As Farrow drew closer to the truth, shadowy operatives, from high-priced lawyers to elite war-hardened spies, mounted a secret campaign of intimidation, threatening his career, following his every move, and weaponizing an account of abuse in his own family.

All the while, Farrow and his producer faced a degree of resistance they could not explain -- until now. And a trail of clues revealed corruption and cover-ups from Hollywood to Washington and beyond.

This is the untold story of the exotic tactics of surveillance and intimidation deployed by wealthy and connected men to threaten journalists, evade accountability, and silence victims of abuse. And it's the story of the women who risked everything to expose the truth and spark a global movement.

Both a spy thriller and a meticulous work of investigative journalism, Catch and Kill breaks devastating new stories about the rampant abuse of power and sheds far-reaching light on investigations that shook our culture.